話題》我台北我街道2搶先看:台北蝸居者.詹宏志

我年輕時求學來到台北,從此捲入紅塵,不覺一住已近半個世紀(中間只有一小段時間客寓在紐約),當然我偶而也出門旅行,或長或短,甚至樂而忘返,但台北終究是我稱為「回家」的那個地方……。

雖說是家,但我在台北搬過很多次家(算了一下,一共14次),家的地理位置其實也有點飄浮不定。早些時候家好像只是倦極棲睡之處,醒來時我在台北大街小巷到處穿行,尋尋覓覓,東張西望,充滿好奇。如今的家好像用膠黏著了,不再搬遷了,我自己也不太到處走動了,台北還是每天都在那裡,從家裡的落地窗望出去,滄海桑田就在我眼前演化著,捷運開通,建物更迭,高架橋豎起,天際線變動,而我在報刊雜誌網路上也略知她每天有許多新鮮事發生,我偶而也心動了一下,但大部分什麼行動也沒發生,我只是蝸居在斗室之內。我很好,我知道台北也好得很,只是彼此相忘,我已經不怎麼使用她了。

我自認是熱愛台北的,任何說台北壞話的朋友或敵人,都會得到我激昂、迂迴、溫情或戲謔的滔滔辯護,我也自認是台北的一道風景,各色遠方的朋友千里迢迢來到台北,他們有的主要目的確實是來看我,順便驗證一下我所描述的「我城」是否真如我所說得那麼有意思。

這些外國朋友有的會被我帶到濱江市場,有的會被我帶到華西街或迪化街,有的則帶去故宮博物院或誠品書店,前提要看他們是怎麼樣的人;我手上當然也有一張名單,列著可以把這些朋友帶去的餐廳、路邊攤、甜點店、咖啡店。對於上述的場所與店鋪,我有自己一套滾瓜爛熟、天花亂墜的故事與台詞。我希望這些朋友衷心感到歡喜和驚奇(我也會安排各種派對,讓他們認識台北若干言談有味的人物),他們會說:「哇,詹,謝謝你,我們從來不知道台北這麼有趣,我一定還要再來。」我點頭笑納,內心有旁白:「你是第247個上當的人。」

但我現在自己每日使用的台北僅佔真正台北很小的一塊(連形狀都破碎得難以說明,只是幾個小點而已)。我不再是那個尋尋覓覓的發現者了,我大部分時間像蜷伏在沙發上的一隻貓,世界的存在只是一個概念,跟我沒什麼關係。我心目中那些美好的台北街道恐怕真實世界都早已不在,也許我更應該坦白招供,我熱愛的可能不是有地理意義的現實台北,而是有著自己青春時光的台北殘影。

譬如說吧,台北的永康街如今是一條時髦的觀光街區,我在永康街界隈住了十幾年,彼時它還沒有熱鬧起來,路上不會遇見遊客,都是上街買菜洗頭的熟面孔街坊鄰居。現在改成古物市集的昭和町,當時還是蔬果豐沛、肉魚兼俱的錦安市場,菜販與我們相熟,我的岳母年事已高,有時候她不想提重物,就打電話請菜販送菜或水果過來。蔬果小販也不是永遠老實,有時候菜籃底層藏了一些已不甚新鮮的材料,老太太不開心,第二天帶著爛掉的果物跑到攤販面前,丟下東西說:「喏,這個請你吃。」吵歸吵,誰也沒換掉誰,東西照樣每天買,還是相互依賴的老鄰居。

我也總是穿著短褲拖鞋就提著鍋子去公園旁的攤販買米粉湯,有一次不料迎面走來同屬近鄰的天后歌手蔡琴,而她旁邊竟然陪著香港巨星張國榮,我對自己的衣冠不整感到羞慚,但還是硬著頭皮驅前打招呼,蔡琴熱情地幫忙介紹:「這就是我常跟你提到的……」張國榮眼露光彩,滿臉堆著燦爛的笑容,緊握住我的手:「太榮幸了,謝謝你幫我寫的歌。」我知道他把我當成梁弘志了,但手提滾燙米粉湯的我無暇辯解,只好尷尬說:「不客氣,不客氣。」

但永康街後來就熱鬧起來,酒吧開始出現了,夜裡會有喧嘩的客人,文青創意小物的店頭開始冒出來,賣鍋子刷子的雜貨店開始退出去。我早上散步去吃台式乾麵的小店也關門了,西服裁縫的洋服店還在,但熟客已經少了,師傅脖子上掛著皮尺站在門口,看到我忍不住招徠說:「詹先生,你好久沒做襯衫了,進來看看料子吧。」輕狎安適的舊住宅區轉身變成新鮮時尚萌發之地,我知道我應該搬家了。

如今我住在信義路上一棟年歲已高的公寓(有時候覺得有「都更」之必要),我慢慢變成不太出門的蝸居者,我的太太過世之後,家中連客人也少了。我每天上班下班,清貓砂備貓糧,自己做飯煮咖啡,連咖啡店也很少坐了。我在住處附近做大部分的事,在固定的店鋪買麵包,買台式麵包去百合園,買歐式麵包去Purebread,我在固定的小七領取網購來的包裹……。

我仍然會用到台北的某些地方,譬如我在濱江市場與信維市場買菜;我到中山北路的「御鼎屋」買「信功豬肉」,在內湖的「美福超市」買Snake River Farms的熟成沙朗牛排;請朋友吃日本料理時,我選擇到「高玉」或「子元」;請朋友吃法國菜的時候,我選擇到「派翠克」;吃中菜的時候,我喜歡去「三分俗氣」或「天香樓」;吃台菜的時候,我選擇到「山海樓」或「明福」;吃早餐的時候,我會想到「賣麵炎仔」或涼州街的無名米粉湯小攤……。我只去記憶中的店鋪,我不再探索與發現了。

正當我以為人生大概就這樣了,沒有什麼不開心,也沒有什麼不甘心,我在台北見過大風大浪,也在這裡看過水柱與鐵絲網的街頭風暴,更在這裡看到既激情又平靜的政權交替;我在這裡娶妻生子,交往各種聰慧多聞的朋友,我樂於與我的城市和平相處,也不介意偶而走上街頭參加遊行,我很高興能夠終老於此,這是一個安逸、安全且舒適的蝸居之地。

但人生不是這樣的,心如止水的時刻也總有小石子引起的漣漪,讓生活出現一場不曾預期的小冒險。

才在不久前,毫無心理準備地我領到了台北市民「敬老卡」,正式成為官方認證的老人(社工人員還在門口留下一張傳單,提醒我獨居老人的種種風險),一時之間我有點悲欣交集,悲的是,這麼快了嗎?我已經老了嗎?我的青春時光都用完了嗎?我心中嚮往想像的各種狂野壞事都還沒來得及做,我就要走入暮年了嗎?喜的是,人生來到一個好像可以卸下重擔的時刻,我做什麼不負責任的決定似乎都有了更好的理由;更何況,原來老人有這麼一些明確的福利……。

其中有一項福利是搭乘捷運和公車都只要半價,每個月還在卡片中儲存了480元供你使用。拿到卡片那一天晚上,我覺得應該出去走走,試試這不要錢的捷運或公車,坐一趟遠一點的路程,但去那裡呢?淡水?北投?還是沒有目的地,就這麼讓列車帶著你,胡亂繞一圈,看看台北的夜景也好?我平日有開不完的會,跑不完的行程,但突然要變成一個舒國治,放空放鬆,漫步閒逛,一下子想不出要去哪裡?

突然想起不久前才讀過洪愛珠的《老派少女購物路線》,靈光乍現,那就到蘆洲去走走好了。進了離家不遠的地鐵站,敬老卡就是悠遊卡,嗶聲一刷,閘門就開了,進了車廂,列車搖晃地走著,在東門站換了車,再慢慢搖到三民高中站下車。來到蘆洲,想的當然是一碗湯清味鮮的切仔麵,我記得昔日曾經喜歡的小店,叫做「大象切仔麵」,記得它乾乾淨淨的黑白切,但到得店門口,店門卻是關的,才想起從前都是上午來吃。不過,蘆洲是切仔麵勝地,名店如雲,依照書中提及的訊息,也立即在湧蓮寺附近找到了替代。

吃完了豐盛的切仔麵與黑白切,又逛了一會兒疫情中仍然香火鼎盛的湧蓮寺,繼續跟隨書本所說,走進市場中,找到「怪老子青草茶」,買了一杯青草茶,這曾經是我童年時的標準飲品,如今竟也多年未嚐了。喝了青草茶,再信步來到傳統餅鋪「龍鳳堂」,餅鋪花式眾多,眼花撩亂,貪心地買了蛋黃酥、咖哩酥、綠豆碰、紅龜、麻粩,滿滿一大袋。找到附近小公園一條長凳,坐下來先吃掉一個綠豆椪,然後又在夜市裡充滿興味地一攤一攤觀看,但什麼也吃不下了。

逛了一個多年未去的城市村落,提著一袋餅回家,對蝸居者來說,這已經是我難得的台北驚奇之旅。不要為我感到哀傷,我的安靜與無聊其實是我的安身立命之道,我擁有的未來不多(但誰又知道呢?),但有足夠的過去可以反芻回味。我只要安靜蝸在沙發上就好,別再給世界增加麻煩了。

台北還會繼續改變吧?她終將變得我一點也不認識,但這又何妨?我的大半人生都與一個名叫台北的城市相連,她構成了我所有奮鬥求活的舞台,她也默默成為我所有悲歡離合的布景,我的所有記憶都包括一個昏黃照片般的台北街頭,如果台北可以有自己的記憶,我也希望她記得我這一個曾經在此努力活過的年輕人……。●

|

|

|

作者簡介:李金蓮(主編) |

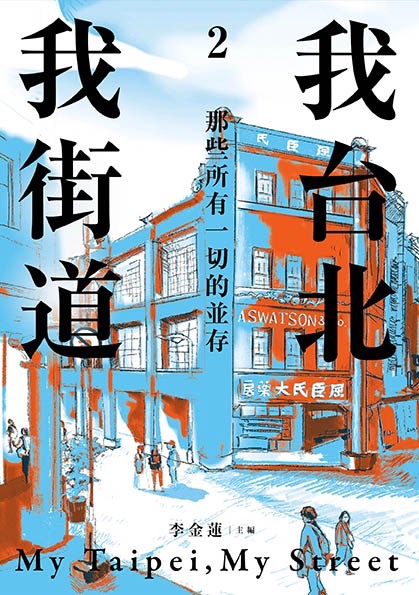

我台北我街道2

我台北我街道2

閱讀通信 vol.197》非典型、非百分百正義的英雄悶來自何方?

大至遠洋外的戰火、令人胃糾結的緊張國家政局,小至日常各種值得牙起來的焦躁事,我們偶爾都會想呼喊,好需要一尊超級英雄來拯救我們的生活~~~

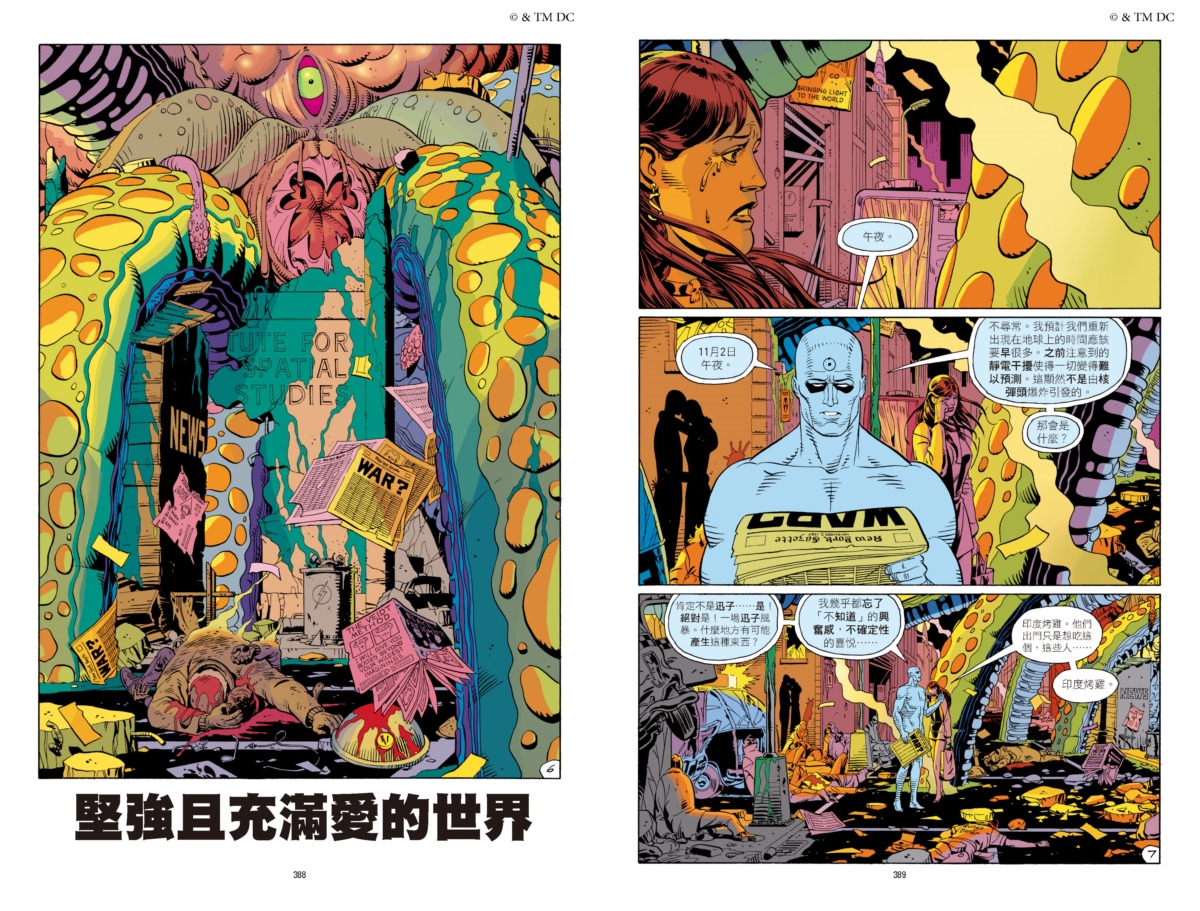

你定義的「超級英雄」是什麼?歐美漫畫宗師艾倫.摩爾的《守護者》對「超級英雄」常見的正義形象提出許多少見且尖銳的反思,比如「與一般人感官能力、覺知不同的英雄還會關心人類社會嗎?」、「誰來監管這些守護者?」、「雖然目的良善,但這些殘酷的執行方式是可以被容忍的嗎?」。

通通編最近迷上奇哥的漫畫作《身心靈大全集》,裡面就有位超級英雄Poo Man,他身擁多項動物強大技能,可惜要獲得這些能力,他必須要先被動物生吞下肚後再成為排泄物排出……(讀到這裡的用餐讀者sorry)嗯,看來有點歪掉、獵奇又不失幽默的英雄也是有的。

就如同每個人心中都有一碗理想的滷肉飯一樣,在一字排開的眾多典型英雄中,人人心裡也都有那麼一位非主流的帥氣/美麗英雄吧。

【封面故事】超越常人的英雄,真的關心人類社會嗎?表層流暢內裡複雜,圖與文完美嵌合的《守護者》

本周其他精彩好文,請看以下嚴選文章:

我都用姊姊的舊東西|博物館與它的產地|星星是暗夜的眼睛|砧板進食中|鍋子罷工中|寶寶眼中的媽媽圖鑑|香蕉事件|影子|勇敢的獅子兄弟|早安森林3 養蜂人家

機智購物生活|植物靈藥|少女A|漢文與東亞世界|漫遊藝術史套書|遇見文明.文化如何交流?|遇見文明.人們如何觀看?|從統計看經濟|菜市場政治學|馬克思與馬克思主義

【8/19~8/28活動預告】

天氣炎熱,讀者參加閱讀活動時務必留意防疫和防曬,通通編祝大家平安健康,清涼愉快。

●7/29-8/29

●8/20-8/21

●8/19-9/4

●8/19(五)

●8/20(六)

●8/21(日)

●8/24(三)

●8/26(五)

●8/27(六)

●8/28(日)

●6/25-10/16

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量