報導》在電子書的年代,他們修復古書:臺灣圖書醫院導覽

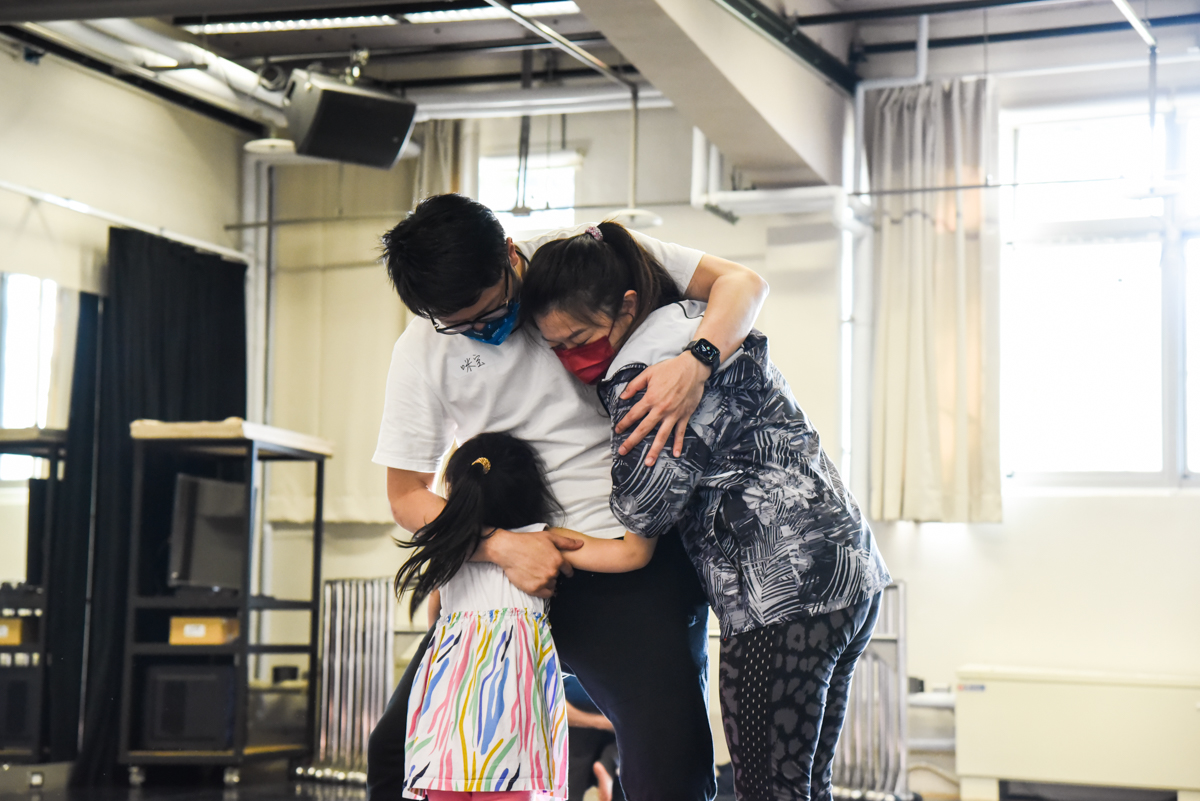

休館日的臺灣圖書館暗寂冷清,「臺灣圖書醫院」卻仍敞亮運作著——4名修復員分散各區獨立作業,有人才煮完一鍋修護用的糨糊,有人則專注清潔,而圖書醫院的負責人徐美文,則低頭修復著一本極可能生於1619年,經過土埋火焚,沾有毛髮、花瓣、種子、蟲糞痕跡的《古蘭經》。

位居中和四號公園的圖書館,五樓邊處的「臺灣圖書醫院」空間不算大,屋室四周被手工紙架、溫度控制櫃、藥劑櫃、壓紙機等機械,乃至吹風機與球鎮等便利工具包圍。這些器械看似不起眼,卻是與臺灣歷史最悠久的圖書館一起走過漫長歲月。

這裡至今仍是臺灣唯一擁有系統性圖書修復技術之所,在舊有的基礎上,後續購入除酸系統、冷凍除蟲等設備,使圖書保存與修護系統更加完善,彷若具有醫院功能,得以救治甚至預防病傷的圖書,故於2007年更名為「臺灣圖書醫院」。

圖書的病症,多落在「紙」,因此所謂的圖書修復,除了要除蟲、除酸,有時還得從抄紙開始,甚至染色,方能進一步往下修補、裱褙、裝訂、縫裝……。幾乎每一道工序,都是為了盡可能恢復圖書原本的樣貌。

「在聖經還在靠羊皮紙流傳的時代,伊斯蘭教徒已懂得使用紙來傳教。因為抄一本聖經要殺300頭羊,紙則便宜方便許多。」徐美文因為要修復這本古蘭經,研究了一下這段歷史,發現在西亞與歐洲大陸,古蘭經是第一個使用紙本傳播的經典。修復古蘭經這件事,也是面對紙的歷史,如同修復一本書的過程,即也是進入該書的生命一般。

徐美文與這本約有500頁的殘破舊典相處約1年7個月,光是為了找出相近用紙、調染出適當的用色,就花上8個月,遑論其他工序。她的心願很簡單,就是在今年底完成這個工作——畢竟她身後溫度櫃裡堆放的舊書善本,已積了兩、三年仍未回架。而這裡的每一位修復員,也都會花上數週甚至一年,處理一本淹過水、遭蟲蛀,甚至發霉酸化的書,設法搶救,以延長書的生命。

在這追求快速,講究科技效率,萬事強調數位傳播的時代,不僅「紙本書」的市場性被質疑,「修復紙本書」更顯得有些不合時宜。但修復員面對的畢竟是「歷史」,對抗的是「歲月」,付出的心力自是非常,時間僅是所需的成本之一。更不用說,圖書修復,是文化,是藝術,是歷史,也是傳承,更是圖書館肩負的責任及使命。

對臺灣圖書館及臺灣圖書醫院而言,尤是如此。臺灣圖書館的前身為臺灣總督府圖書館,其於1915年創立時,便設有「製本室」,亦有職工的編制,負責圖書資料的修裱裝訂工作。這個工作現在看來或許不起眼,但在注重潮流與文化風氣的大正時期則非如此——此時正值圖書作為文化與藝術發展的黃金時期,而圖書裝幀的藝術,起自19世紀的橫濱。

徐美文解釋,當時,西洋圖書裝幀在橫濱開始流行,也影響了日本圖書裝幀,並延伸至日治時期的臺灣。作為臺灣總督府圖書館,便藏有西式、中式,乃至於和式裝幀的圖書,其中和式藏量最少,僅有1/10,但這近萬冊的總藏書量,已足以表現出那個時代的圖書裝幀藝術與文化。

「臺灣圖書館首任館長隈本繁吉,1915年從日本延聘專業人士本多久次郎擔任製本室職工,月薪約是23圓40錢。」徐美文透過幾個數字作為比較基礎:當時公學校老師一個月17圓,在南投當到快退休的警察,月薪不過18圓;1932年王永慶的創業資金是200圓。從當時日本職工的月薪所得,便可反映其受重視的程度。

儘管臺灣職工當時薪資不如日本職工,但進入昭和時代,製本室已皆是臺灣職工,且薪資也隨資歷而有多寡。徐美文以陳蚶目為例,分享臺灣人如何成為製本室職工,並且藉此脫貧的故事:

家貧失學的陳蚶目,遲至13歲才讀艋舺公學校,才唸3年就又無力為濟,必須打零工維護生計。18歲到日本人開的印刷廠見習,之後輾轉於民間製本所當職工,待他年過35,到臺灣總督府圖書館製本室當職工後,一天可得一圓60錢(後加薪到一圓80錢),月薪約莫40圓,戰後則繼續擔任職工,直至退休。

戰爭或許是製書室這繁榮景況的分界線。太平洋戰爭發生之際,臺灣總督府圖書館遭到盟軍空襲攻擊,幾近毀滅,所幸當時擔任館長的山中樵頗有遠見,早將數萬冊藏書運往南勢角、新店、木柵等分館存放。這些珍貴的藏書雖逃脫此劫,但分散各地的圖書,也是直到前幾年才終於都收集回來。

「戰後,山中樵還留在臺灣一陣子,協助之後的館長歸整藏書。」徐美文說這位日本館長頗愛圖書,還曾從廈門等地購回各種線裝書作為館藏,「遺憾的是,這麼一位愛書人,回到日本後,卻落到因貧窮而被凍死的結局。」

戰後至1970年代,是圖書修復的黑暗時期。此時,臺灣圖書館處於整理並收回藏書的階段,加上圖書修護事業因人才凋零且不受館方重視,因而漸漸沒落,僅由館方人員自行修補圖書。直到1976年裝訂室成立,並有專人負責後,方透過師徒制來教導職員、技工與志工,以利傳承。而今日的臺灣圖書醫院,依然秉持這個傳統。

甫自政治大學圖書資訊與檔案學研究所取得博士學位的徐美文,於2008年4月進入臺灣圖書館任職時,還在研讀碩士。當時剛接任參考組特藏工作的她,因對圖書修復感興趣,加入臺灣圖書醫院志工群,一同師從臺灣圖書醫院創辦人楊時榮,學習研判圖書病狀以及決定對症下藥的工序。當時,不少對這項技術有興趣的國人參與了志工培訓,至今仍繼續擔任圖書修復志工,甚至有不少外國人慕名而來,向楊時榮學習這門技術。

除此之外,秉持圖書館社會教育的使命,不論是自辦或與其他民間單位合辦,臺灣圖書醫院會以研習班模式,不定期向外開放培訓與教學管道,讓社會大眾藉此增進圖書維護的知能,瞭解手工紙的歷史與特色,乃至這項本土產業技術的運作過程。

值得一提的是,「研習班」也是源於日治時期的歷史。徐美文表示,首任館長隈本因為對圖書的愛好,與臺灣圖書館協會共同舉辦「製本講習」,此活動連續數年不停,每一班多達30餘人參加,「當時民間製本所很興盛,有日本人開的,也有臺灣人開的。」

然而,儘管過去圖書製本事業繁花似錦,如今終究要面對數位時代的考驗。對此,徐美文並不悲觀,她認為即使許多圖書館都曾以數位化為目標,最後仍認同紙本書保存的重要,就連數位起家的美國亞馬遜,都要面對實體化的需求。

「老派生活的必要。」徐美文不諱言,不論哪個年紀,都有喜歡復古、歷史的文青,加上對於文化創作的推助,手工紙的製作在這時代不僅是技術,也可以是藝術。例如,效仿古代將做失敗的糨糊透過顏料墨水的暈染,可以做出獨一無二的「流沙箋」,而這樣的成果,也成為臺灣圖書醫院的特製文創贈品。

臺灣圖書醫院秉持的理念是:修舊如舊,盡可能維護圖書原來的樣子,使之能夠保存。在這變動迅速,追求新又再新的時代,看著一本走過戰火、領受過歲月的書,如何透過修復員精巧雙手,承接住歷史的重量與文化的質地,或許是這個時代的你我可以反芻思考的故事。●

「帶讀者到現場」:臺灣圖書醫院深度導覽活動

➤時間:2022年8月10日、8月24日、9月7日(隔週三)14:30-15:30(14:15開放於臺灣圖書館門口集合)

➤地點:國立臺灣圖書館(新北市中和區中安街85號,捷運永安市場站)

➤活動資訊:臉書活動頁

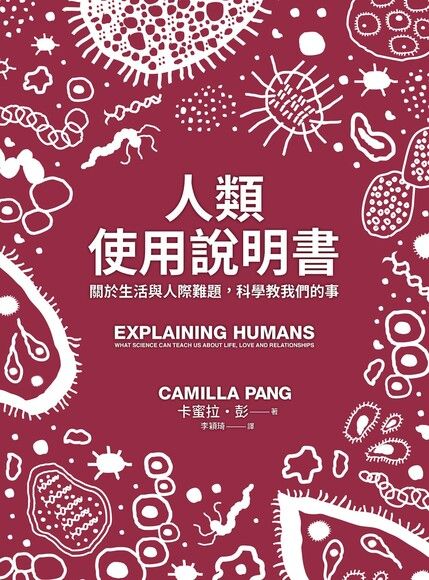

就下,讀者很難想像這本書的一字一句,是由兼有自閉症類群障礙(ASD)與注意力缺陷過動症(ADHD)的人,為了瞭解如何「當人」而寫成。理解他人行為對作者來說有如學習一套外國語言,身為科學家的她,透過蛋白質、熱力學、平行時空、波長的科學語言等學著認識「人」,無論孤立、偏見與差異,這些體驗都成為「我生活的星系與他人生活的星系之間那座蟲洞」,也一同成為宇宙的一部分。

就下,讀者很難想像這本書的一字一句,是由兼有自閉症類群障礙(ASD)與注意力缺陷過動症(ADHD)的人,為了瞭解如何「當人」而寫成。理解他人行為對作者來說有如學習一套外國語言,身為科學家的她,透過蛋白質、熱力學、平行時空、波長的科學語言等學著認識「人」,無論孤立、偏見與差異,這些體驗都成為「我生活的星系與他人生活的星系之間那座蟲洞」,也一同成為宇宙的一部分。

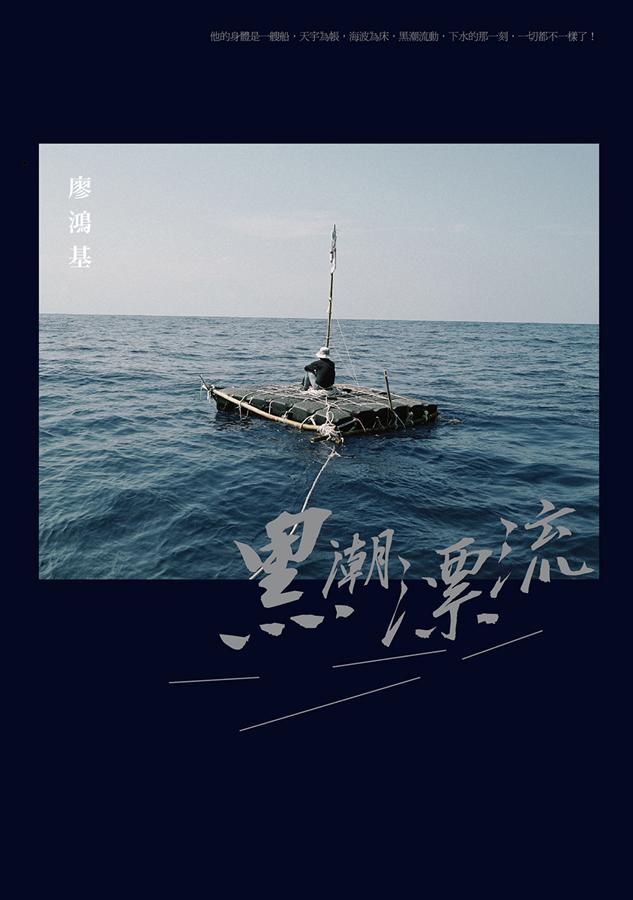

「黑潮101漂流計畫」。這段島嶼以東、大洋以西的海上壯遊,放掉動力、放掉方向、放掉效率,以簡單的筏具漂流於原始的曠野大海,在海陸兩個空間,以及在海域之間進行多層次的跨越。

「黑潮101漂流計畫」。這段島嶼以東、大洋以西的海上壯遊,放掉動力、放掉方向、放掉效率,以簡單的筏具漂流於原始的曠野大海,在海陸兩個空間,以及在海域之間進行多層次的跨越。 想要跳得高,必須先蹲低;想要往前進,就必須兩隻腳輪流離開地面。走路本身就是失去平衡再找回平衡的動態過程,若沒有不斷經歷失去平衡的風險,我們就只能雙腳停留在原地。

想要跳得高,必須先蹲低;想要往前進,就必須兩隻腳輪流離開地面。走路本身就是失去平衡再找回平衡的動態過程,若沒有不斷經歷失去平衡的風險,我們就只能雙腳停留在原地。

OB短評》#380 一目入魂的極品好書懶人包

●紅色褲襪男

増訂版 赤タイツ男

逆柱意味裂(逆柱いみり)著,高彩雯譯,鯨嶼文化,400元

推薦原因: 設 樂 獨

這本漫畫集結了3部風格強烈的中、短篇,出自性格突出、總是待在自己一道創作裂縫中的繪者,讀來充滿奇想、蠱態、超現實。與其要在每部漫畫中尋找意義,不如暫時擱置解釋的衝動,這樣開始閱讀會發現,每個篇章、每一格畫作都成為奇觀,不僅充滿深具時代背景的豐富細節,亦各自具有超脫常理窠臼的世界觀,是一目入魂的獨特作品。【內容簡介➤】

●現代身體的再現

十九世紀西方藝術中的運動文化

Picturing the Modern Body: Sports Culture in Nineteenth-Century Western Art

曾少千著,國立臺灣大學出版,620元

推薦原因: 知 議 樂

運動是現代生活的重大課題之一,本書分析19世紀西方的運動圖像,是臺灣藝術史研究少見的題材。除呈現一個多世紀前「運動」逐漸成形的模樣,圖像中所對應的身體展示,也反映「現代人」的身體姿態是如何被期待與塑造。既擴展了我們對藝術史的認識,也可從其中的身體觀反思今日個人看待身體的眼光與身體的流行文化。【內容簡介➤】

●東京空間人類學

踏查現代東京形成的脈絡

東京の空間人類学

陣內秀信著,林蔚儒、鄒易儒譯,遠足文化,420元

推薦原因: 知 樂

本書以雙腳雙眼溯源,勾勒今日東京與昨日江戶在基因與容貌上千絲萬縷的關係。層層剝開覆蓋表面的時間之土,令東京的蛻變之痕逐步顯露。論說中所流淌的人與空間的緊密連結,別於書成之時的90年代一意追求「都市化」的氣圍,加上標題「空間人類學」一詞,皆在在寓含了作者當年欲為都市研究與規畫投注人文視角的努力。【內容簡介➤】

●植物芬芳的日常異想

一棵樹的氣味光景

何欣潔(Poky)著,堡壘文化,480元

推薦原因: 知 設 實 樂

書體本身細膩的設計,舒朗的色調,讓人不知不覺置身被植物獨有氣息包圍的世界。而這個世界並非憑空而降,乃是札根萌生於你我所處的土地、文化之中。作者安穩逸致地抒展開他的了解,使得這些芬芳的植物如老友,在另一位益友的談論中,我們多了幾分了解,更能把握與其相交之道。【內容簡介➤】

●喪屍腦科學

從神經科學來解答,喪屍的腦袋怎麼了?

Do Zombies Dream of Undead Sheep?

提莫西.威斯坦恩(Timothy Verstynen)、布萊德利.沃特克(Bradley Voytek)著,鍾沛君譯,遠流出版,450元

推薦原因: 知 樂

喪屍梗已經濫到令人厭煩,忽然就出現了這本突變種,認真研究起屍屍們的腦神經異常,舉科學之光,遍照陰屍路。以生人解喪屍,再以喪屍解生人,物極必反,循環而生,進化路上還是驚喜無限的。【內容簡介➤】

●賣書成癡的真心告白

The Bookseller’s Tale

馬丁.萊瑟姆(Martin Latham)著,胡洲賢譯,時報出版,580元

推薦原因: 知 文 樂 益

本書有如雲霄飛車,書人書事飛砸而來,完全沒在考慮你的腦神經耐受度。作者的資料庫浩瀚駁雜,說起書來卻又順理成章,有迷魂功效。自詡為書人的讀者很可以拿這本來檢定一下自己的級別,看看知道多少作品。輕知識分子慎入!【內容簡介➤】

●囚徒

天母河傳說之二

李銳著,麥田出版,399元

推薦原因: 文 樂

作者未曾忘情前作《張馬丁的第八天》中的芸芸眾生,夢回庚子之亂,續寫後繼發展,有招魂之感。筆法依然悲憫,轉折依然奇情,衝擊力或許不再,卻蘊含了作者的宗教感悟以及對中西碰撞的反思。這是工筆派的歷史小說,也是尋道者的冥想錄。【內容簡介➤】

●如果我們無法以光速前進

우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면

金草葉(김초엽)著,胡椒筒譯,聯經出版,380元

推薦原因: 議 文 樂

韓國近來出現了一批科幻女作家,以纖細直白的日常小風景,對壘男性科幻的終極大敘事,素手拂柳,頗為曼妙。這部作品堪稱樣本,一票女眾含蓄而立體,輕輕叩問生而為人的樣貌,潤物細無聲,宛如凝視時空的暗能量。【內容簡介➤】

●俄羅斯美食史

包心菜和魚子醬

Cabbage and Caviar : A History of Food in Russia

艾利森.K.史密斯(Alison K. Smith)著,杜蘊慈譯,天培文化,500元

推薦原因: 知 議 實 樂

如何認識俄羅斯歷史?作者從「食物」角度帶領讀者進入。俄羅斯的食物與風味深受地理環境與民族喜好影響,伴隨著歷史演進,食材與人們的品味也有新的變化。書中從魚子醬、包心菜等入手,從政治、社會、經濟等視角,開展俄羅斯食物的歷史討論,示範了美食的歷史不只美味,也可以十分深刻。【內容簡介➤】

●第一響禮砲

美國首次獲得外交承認的獨立故事

The First Salute: A View of the American Revolution

芭芭拉.塔克曼(Barbara W. Tuchman)著,鄭煥昇譯,廣場出版,620元

推薦原因: 知 議 樂

美國獨立是人類歷史上的重要事件,而如何理解與詮釋這段歷史,則是史家重要的本領。作者從當時的國際關係與海洋視角,論述美國如何在動盪的局勢中,脫離英國而獨立建國。書中可窺見活躍於18世紀的英、荷、法等歐洲強權大國,在當時歐洲、大西洋與海外殖民地的競逐,是美國邁向獨立建國的重要歷史背景與因素。作者擅長捕捉人物韻味,今日讀來仍有可觀之處。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性.閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量