身體有書 II》感知生命/擁抱身體的奇思妙想,6本青蛙繪本的素養課 ft.雲門教室董事長温慧玟

雲門教室明年25歲。25年前,林懷民老師的期許只有6個字「健康,快樂,成長」,雲門教室在純粹渺小的初衷之下創立。直到現在,我們仍深信,每個人的身體與生命蛻變,和25年前的初心,未曾改變。成長過程,在每個階段都有一段尾巴要消失,基於這樣的想像,身體學習幫助每個人跳入另一個生命歷程,讓我們開始思考類似蝌蚪變青蛙的蛻變過程。很多人會發現雲門教室的Logo有一朵蝌蚪雲,在分館裡的青蛙成長列,會看到蝌蚪變成小蛙,長出前腳、後腳,然後變成青蛙,開心蹦跳,這是一段不同年齡,不分性別,都能享有的健康、快樂、成長過程。

我們還為雲門教室這隻長手長腳,愛動愛跳舞的青蛙取名Puca,布卡,陪伴當年3、4歲的孩子一起長大,直到現在,發現儘管是20幾歲的成年人,布卡蛙仍在他們的床頭陪伴,身體的學習也深深埋入在日常習慣裡。

自雲門教室成立以來,我就開始收藏以青蛙為主角的繪本,目前已收藏了20幾本。蝌蚪變青蛙,一躍而起,很棒!但蝌蚪一定要變青蛙嗎?如果蝌蚪不變青蛙的話,那是什麼?多年來我不斷在反思這個問題,自問:還有沒有別的可能?能不能不那麼理所當然?我們能不能勇敢接受自己跟別人不一樣?這也正是雲門教室從創立至今一直在做的事。

身體是我們一輩子的好朋友,身體教育,是一輩子的事。舞蹈從舞台走下來,回到生活,回到每個人的身上,雲門教室期望讓大眾「動身體,讓生活動一動」,更深信「身體學會的,誰也拿不走」不是口號,我們確實發現:孩子與大人在長時間所累積的身體影響力,不僅表現在正面態度、主動學習、內省觀照等方面,影響所及,無遠弗屆,這的確是讓人信心倍增的事。

這次要推薦的6本書,故事主角都是青蛙。它們好像不同生命階段,或是遇到不同生命事件的布卡蛙,代表布卡個性裡的不同面向。6本繪本中,前5本都呼應著「還有沒有別的可能?」的提問,而回答這個提問就要回到「思考」,也是最後一本要談的重點,我們一起攜手展開閱讀:

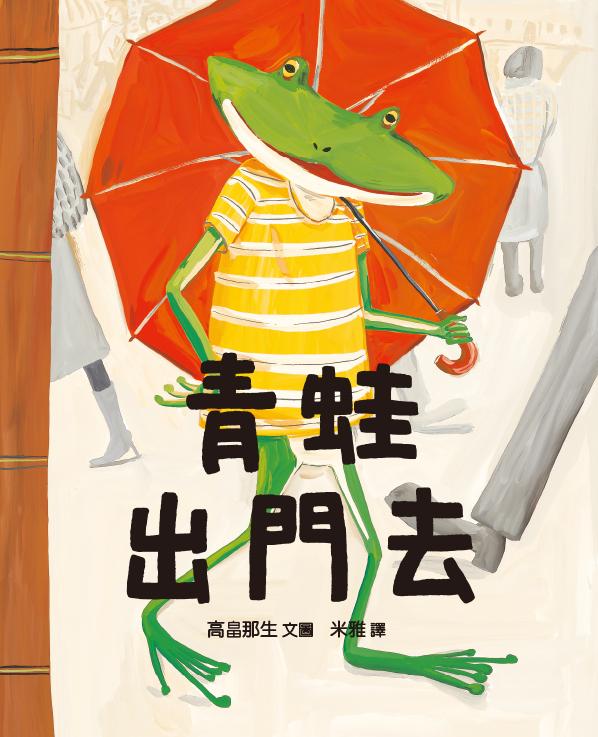

➤《青蛙出門去》,下雨了,該出門嗎?

這是一個日本的兒童故事,描繪有一天下大雨了,青蛙在家裡坐立難安——通常我們認為下雨天就不應該出門,可是傾盆大雨對青蛙來說卻是好天氣。對生活在池塘跟水裡的青蛙來說,下雨更是滿自然的事。

坐立難安的青蛙決定出門,一路上只有他沒撐傘,路上他還決定買漢堡當野餐。走到公園發現全部淹水啦,青蛙還是很享受的把躺椅拿出來,即使漢堡都淋濕了,也覺得很悠哉的享受雨水浴。

這是一個勇敢去享受「當下」以及「不一樣」的故事。故事最後,雨停了,青蛙度過了美好的一天。回家路上太陽開始露臉,他拿出一把傘,竟是一把會下雨的傘!這真是神來一筆,我們看到太陽,先入為主以為是一把遮陽傘,結果居然是會下雨的傘,想想其實下雨天也可以令人很享受的啊!

看完故事除了翻轉我們看待事情好與壞的視角,很重要的提醒就是:沒有標準答案。最終只有自己想要的才是標準答案,沒有單純的對或錯。如同一位雲門家長曾說:「在雲門,沒有標準答案,也沒有比較對象,只有自己,才是最好的答案。」

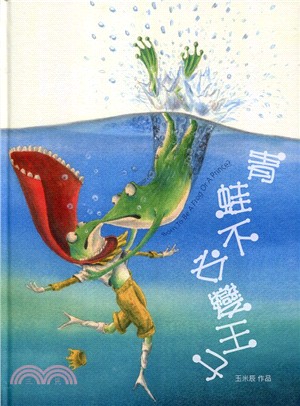

➤《青蛙不必變王子》,真的只有這條路能走嗎?

童話故事裡青蛙被公主親吻之後,就變成王子。《青蛙不必變王 子》這本書是講青蛙王國裡的小公主有種神奇的能力,被她親過的青蛙,身體會產生一些變化。她親了爸爸媽媽,結果青蛙國王長出象鼻,青蛙皇后變成一個大胖子。

子》這本書是講青蛙王國裡的小公主有種神奇的能力,被她親過的青蛙,身體會產生一些變化。她親了爸爸媽媽,結果青蛙國王長出象鼻,青蛙皇后變成一個大胖子。

因為國王皇后想抱孫子,於是公主到各地旅行,尋找可以當她另一半的青蛙。一路上,她經過不同城市,很多青蛙爭先恐後希望被公主親過之後變成王子,但最後都變形了。後來公主來到淘米城,那裡的青蛙沒有一隻想變成王子,他們覺得在池塘裡自由自在,為什麼要被關到城堡裡。公主被這句話打醒,得到了一種純真的感動,最後她也沒有回到水晶城堡,而是留在淘米城的池塘裡快樂過生活。

這個純真的感動,跟我常在思考的問題很像:真的只有這一條路可走嗎?我們從小都覺得公主的那個親吻代表某種意義,但也許最後對孩子們來說,那個童趣在這裡就可以有不同的想像。

傳統教育體制其實不斷在改變,以108課綱而言,素養教育談到所謂的追求自發、互動、共好,簡稱「自動好」。基層教育裡,所謂「自動好」變成,你對學習需要先有興趣,產生興趣之後就會想要學習。

雲門教室去年9月參與屏東大成國小的藝術實驗教育,基本的思考就是以身體為核心,讓孩子成為一個有感受的人。簡單來說,我們希望孩子學習到的不只是知識而已,而是開啟某種想像,隨身帶走的是一種能力。

例如:身體課程裡的「詩與舞」,孩子先朗讀一首詩,再用他的身體來做表達,也可以結合戲劇來表現。我們希望藝術滲透到學科裡面,藝術本身不只是教學內容,它同時也是一種教學形式,可以引發孩子的學習興趣,讓他願意自發的學習。

從這個角度,爸爸、媽媽跟孩子一起讀《青蛙變王子》或《青蛙出門去》這兩本翻轉視角的繪本,其中的思考練習,可能要從家長開始,包括家長怎麼問問題。

曾經有家長跑去幼稚園抗議說,為什麼每天都餵小朋友吃綠豆湯?園方說我們每天都提供不同菜單喔,家長就說可是我每天問他今天吃什麼,他都說綠豆湯。哈哈!當爸爸媽媽的問題一成不變,孩子的答案自然可能都一樣。

家長可以試圖讓對話更有機一點。譬如提出開放式的問題,而不要用封閉式的問題。封閉式的問題比如問他今天乖不乖?或者今天上了什麼課?答案都只能是單一的。開放式的問題則可以引導孩子進行思考,譬如用什麼形容詞來描述剛剛看到的那朵雲?誘導孩子給你一個open的答案。

家長要先翻轉自己問問題的方式,重新去思考問題的邏輯,和提問的方法。這個能力其實是我們過去很少培養的。有人說:「問對問題,答案就出來了」,建議家長或許蹲下來,從孩子的角度出發,很多不一樣的可能就出來了。更不要忘了,每個大人都曾經是小孩啊!

所謂的律動思考,是先有感受,想像力隨之而生。記得有位家長下課後催促孩子趕緊穿上襪子,只見孩子不急不徐的說:「我先問問腳,看它會不會冷?」大膽想像,從小開始做一個有感覺的人,且勇於表達。真棒!

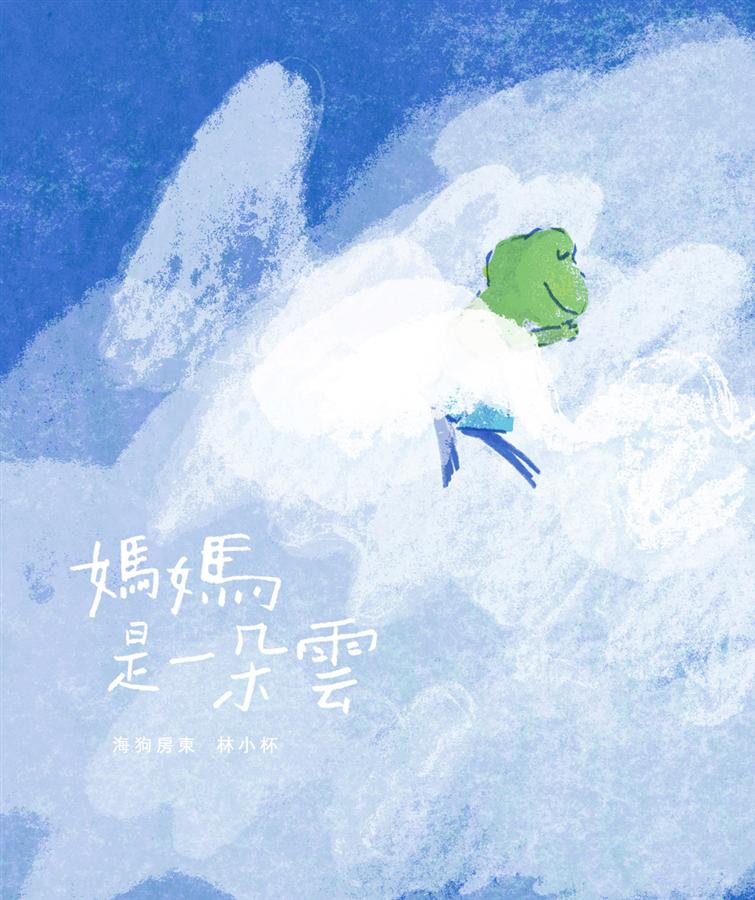

➤《媽媽是一朵雲》,誰規定孩子只能看哈哈大笑的內容?

接下來的《媽媽是一朵雲》和《青蛙小王子》是議題相對比較沉重的 作品,是談生命中的別離以及罕見疾病這些事。

作品,是談生命中的別離以及罕見疾病這些事。

《媽媽是一朵雲》的主角也是一隻小青蛙。有一天他想起以前快下雨的時候,他和爸爸媽媽總會跑到小山丘上一起看雲,去感受大自然。媽媽說青蛙的皮膚就是要濕濕、涼涼的才健康。現在媽媽離開了,爸爸也不跟他爬山了,因為他們會想起媽媽。

那天老師要求造句,寫「我的媽媽像是……」,大家都覺得很簡單啊,小樹蛙小牛蛙都很快就寫完了,小青蛙就是寫不出來,他以為自己一定是忘記媽媽了,才不知道怎麼寫。

後來小青蛙看著天上的雲,對雲有很多不同的想像,從一朵花、一串葡萄、一條魚,最後雲朵突然變成雨下下來,他想到媽媽常說,青蛙的皮膚就是要濕濕涼涼的才健康。這時天空的雲開始變化,給了小青蛙一些不同的想像,他看到雲變得像媽媽,突然就知道那個句子要怎麼寫了。而透過媽媽是一朵雲的這個想像,也緩解了爸爸的悲傷。

我常覺得,為什麼兒童劇總是哈哈大笑?誰規定孩子只能看哈哈大笑的內容?其實不要害怕去跟孩子談比較沉重的話題,並不是說一定要逼孩子去面對沉重,但需適時的探討與面對。當我們面對生命有更豁達的態度時,孩子從小有機會去做這樣的想像,他們在面對生命時就不會只有扁平單一的選擇與決定。

我覺得有時候是因為大人不知道怎麼回答,有時是因為大人太害怕,所以會教孩子「不要亂講」、「有耳無嘴」。我們應該鼓勵每個孩子多問,當你願意多問,就會去刺激跟創造你的思考。

素養教育強調啟發思考,可是真正落實在生活時,我們常常很害怕,或覺得麻煩。可能因為我們在教育過程中被「標準答案」馴化了,讓我們忘記了曾經會的事。其實小小孩每個都很愛問問題,那為什麼越大越不會呢?

其實我們身上擁有很多直覺性的感受,然而教育過程中經常隱藏了我們的直覺感受。雲門的身體課程並沒有賦予孩子新的能力,我們只是把他身上與生俱來就會的那個能力找回來或保存下來。

多數小孩也許不太明白死亡是怎麼一回事,通常大人也沒有辦法清楚的去解釋,只會說媽媽去了很遠的地方。小孩的悲傷是一種非常純真的概念,或許當下他們不一定清楚死亡這件事情,可是我們也不要輕忽孩子擁有的那個敏銳的感受。我們要相信孩子生而為人的那個基本能力,他對於所謂的快樂、悲傷、難過,都是有感的,因為是很直覺的反應。那是很純真,值得保護的。

這本書雖然在談離別,但我覺得很棒的是,離別也可以不離別,當我們把它放在心裡,雖然生命有限,但記憶是無限的。當媽媽是一朵雲的時候,我抬起頭就會可以看到媽媽。伸出手,迎向天空,擁抱藍天白雲,彷彿也在和媽媽抱抱。

想起孩子們在雲門每堂下課前的擁抱,透過與老師擁抱,將擁抱的生命質量帶到生活中的每一個層次,學會與父母擁抱,與世界擁抱,最重要的是能與自己的生命重心擁抱。

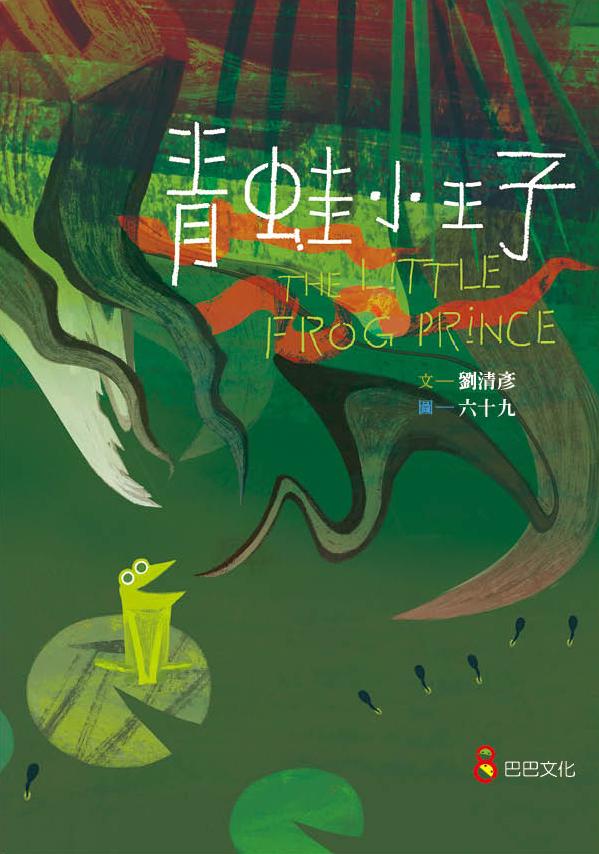

➤《青蛙小王子》,跟別人不一樣,怎麼辦?

童話裡的王子跟公主都是結婚後過著幸福快樂的生活,這本書 裡的青蛙王子與公主結婚了,也生了小寶寶,那個孩子卻會莫名其妙的擠眉弄眼、搖頭晃腦,或者發出奇怪的聲音。公主跟青蛙王子很忐忑,擔心他遺傳了青蛙的基因。小王子上學後很不開心,因為同學給他取了綽號,有人還故意嘲弄他,而他越被嘲弄就越緊張……

裡的青蛙王子與公主結婚了,也生了小寶寶,那個孩子卻會莫名其妙的擠眉弄眼、搖頭晃腦,或者發出奇怪的聲音。公主跟青蛙王子很忐忑,擔心他遺傳了青蛙的基因。小王子上學後很不開心,因為同學給他取了綽號,有人還故意嘲弄他,而他越被嘲弄就越緊張……

這個故事在告訴我們,要去接受別人的不一樣,有很大的空間是讓孩子去產生包容跟同理心。作者在後記說,這個故事的原型是一個很會游泳的妥瑞症孩子,比較特別的是,繪本插畫家本身是聽障人士,他在畫這部作品的時候,或許有所共感。

如果今天我們跟孩子讀這本書,可以問他,班上有碰到類似的小朋友嗎?如果有,你會覺得他很吵嗎?還是你覺得沒有關係呢?順著他們的回答,可以去追問為什麼,然後讓他知道,有些人就是不能控制自己的身體,有些狀態是那些孩子無法控制的。

不必強迫他們記住專有名詞,主要是讓孩子產生同理跟包容,看到別人跟我們的不一樣,沒有絕對的對錯跟好壞。讓孩子成為一個有感覺,而且願意接納與欣賞別人的人。

就像雲門的「生活律動」課程,有些是音樂跟身體的結合,比如講到音樂的重拍跟輕拍,我們不急於去教孩子學會拍子,明白樂理,而是引導他們感受情境、再教他們認知。我們創造一個情境,問孩子說,動物園裡的大象是怎麼走路的?他就會走出重重的腳步聲,然後小猴子是怎麼走的?他就輕輕走。先用那個情境跟感受誘發他去分辨輕重的差異,而不是急著用音樂符號建立認知。

身體具備敏銳感知能力的人,都有顆充滿愛的心,身體學習,美感學習,時時刻刻存在生活裡的每個環節。從身體出發,影響所及不只是身體,透過親身體驗,身體能力的堆疊,開始潛移默化。

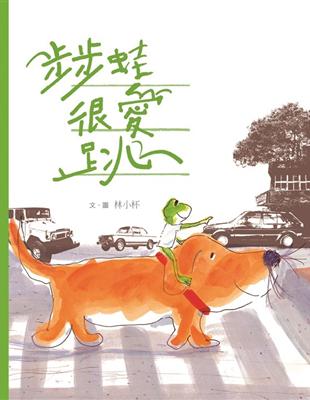

➤《步步蛙很愛跳》,能喜歡不得不做的事嗎?

《步步蛙很愛跳》跟《愛思考的青蛙》這兩本書,都是由短篇 故事串接成的。先說步步,他是一隻小青蛙,可是他不會游泳,最喜歡的事情就是跳跳跳。有一天步步跟妹妹小蛙,想到河下游的大城市找他們的朋友小綠鳥。會游泳的小蛙順著河水往下游了,那步步要怎麼到達城市呢?他們在城市又會經歷什麼?

故事串接成的。先說步步,他是一隻小青蛙,可是他不會游泳,最喜歡的事情就是跳跳跳。有一天步步跟妹妹小蛙,想到河下游的大城市找他們的朋友小綠鳥。會游泳的小蛙順著河水往下游了,那步步要怎麼到達城市呢?他們在城市又會經歷什麼?

這是一個open ending的故事,10個短篇,每個故事都沒有標準答案。譬如其中一個故事在談,我們都想做我們愛做的事,那我們有沒有能力去喜歡我們不得不做的事?好比我們放在嘴巴裡吃的東西,不一定都是甜的。除了做自己愛做的事,也喜歡我們不得不做的事情,如果我們擁有這樣的能力或視野,可能看到的世界會更廣闊。

雲門教室剛成立時,很多家長會問回家後有沒有功課?我們說小朋友沒有功課但爸爸媽媽有,然後他們就拿出筆記本要來記是什麼功課。其實那個功課就是:帶孩子去看雲看山,去公園走走看看樹、聽花開的聲音。有人立刻會問花開有聲音嗎?我就曾經聽過孩子說:你聽,花開的聲音。

下一本要介紹的《愛思考的青蛙》也是類似《步步蛙很愛跳》,描繪日常的細節片段,但沒有標準答案。前面談過,爸爸媽媽可以試著用孩子的高度跟想像的空間,而不是一味用大人的眼光去思考。這兩本書在親子共讀的時候,很適合角色倒過來,讓孩子去當導讀的角色,引導爸媽怎麼讀這兩本書,讓我們追隨孩子的想像出發,去冒險囉!

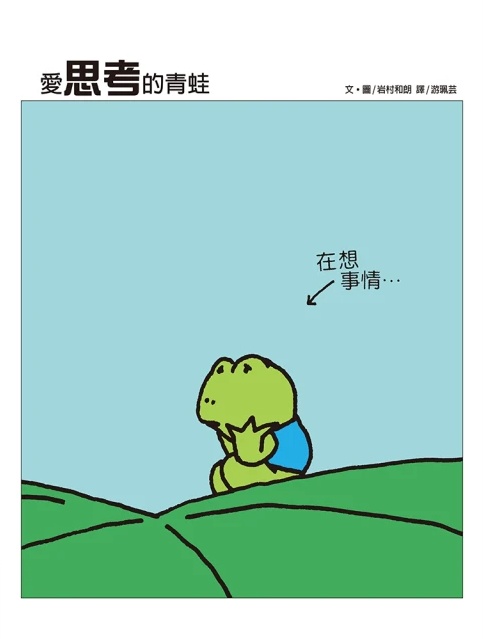

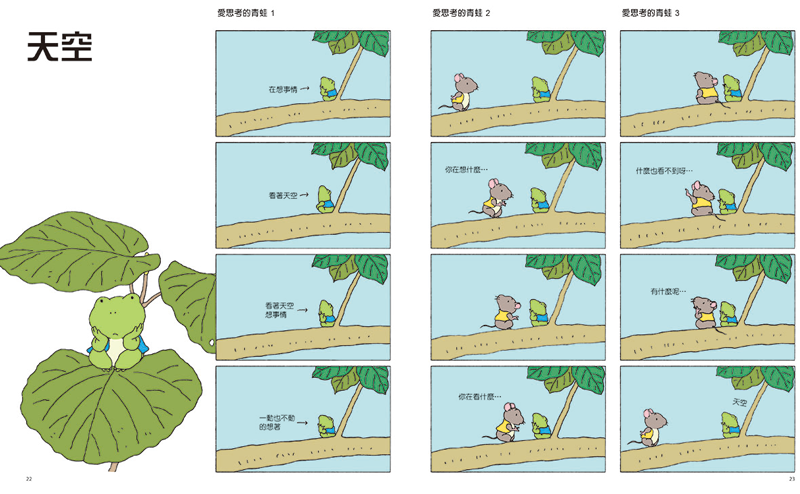

➤《愛思考的青蛙》,蚯蚓沒有臉,他們知道彼此是誰嗎?

《愛思考的青蛙》是日本的繪本,書腰上強調:「問對問題,孩子 就擁有改變未來的能力」。譬如書中的〈臉〉這個故事,小青蛙坐在枝芽上想事情,他的好朋友老鼠出現了,兩個人開始討論,蛤蠣的臉到底在哪裡?老鼠有牙齒,但青蛙是沒有牙齒的,他們相互看到彼此的不一樣。接著他們又去觀察其他生物。蝸牛、蚯蚓的臉呢?他們的臉上會有什麼?都會有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵嗎?大家的臉又是哪裡不一樣?蚯蚓沒有臉,那他們知道彼此是誰嗎?

就擁有改變未來的能力」。譬如書中的〈臉〉這個故事,小青蛙坐在枝芽上想事情,他的好朋友老鼠出現了,兩個人開始討論,蛤蠣的臉到底在哪裡?老鼠有牙齒,但青蛙是沒有牙齒的,他們相互看到彼此的不一樣。接著他們又去觀察其他生物。蝸牛、蚯蚓的臉呢?他們的臉上會有什麼?都會有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵嗎?大家的臉又是哪裡不一樣?蚯蚓沒有臉,那他們知道彼此是誰嗎?

書裡的故事用各種問題和對話進行,站在各種不同的角度去看事情跟思考。可以結大自然的觀察,可以跟學科做整合去觀察植物、動物,就是非常適合自然課裡小學生學習的功課。

《愛思考的青蛙》是一本適合小學生培養觀察力、歸納力的圖書,它很清楚的去建構問題意識。《步步蛙很愛跳》的切入手法則是從好奇心出發,而不是在談問題意識,這是兩本書最大的差異。

好奇心有時候是我們純粹對某件事情想要知道更多,但起心動念的並不一定因為有問題。問題意識則是說,我們想要找出正確的錯誤,或者碰到某些狀況需要解決的時候,你要去思考,並且深度的去分析,而不是單純籠統的丟問題而已。

上面介紹的幾本書,不管是《青蛙出門去》、《青蛙小王子》或者《青蛙不必變王子》,談的都是勇敢做自己,不必追隨約定俗成的標準答案。《媽媽是一朵雲》的主題意識雖然好像比較沉重,其中可以延伸的,也不一定只有在離別的時候才適用,因為它可以啟發我們運用感受去思考,想想周邊我們最親密的人,怎麼看待他人在我生活中扮演的角色。

從這樣的聯想,到了《步步蛙很愛跳》成為一種好奇心的出發點,可以想像說,不害怕自己跟別人不一樣,該開心的去把自己表達出來。而《愛思考的青蛙》則是提醒,我們的腦袋隨時隨地在動,用進廢退的腦凸,越常使用它,就會越來越進步,不思考就會退步。如果我們願意多動動腦,而不只是被動接受現況,無遠弗屆的想像力將能引領我們走得更遠。

繪本共讀可以是一種教學方法,透過繪本共讀「學習如何學習」。建議家長不必堅持照著繪本原本的故事設定與孩子共讀,也不需要讓孩子認識專有名詞。家長透過開放式的提問,引導孩子直覺的感受生命本質中的喜怒哀樂酸甜苦辣、普遍性與差異性,對本質有所理解後,知識的累積便是自然而然的事。

閱讀與動身體,都需要全身相互裡應外合,讓大腦與身體進行同步思考,勇敢撞擊出無限大的想像,任何抽象概念,都將轉換成具體的形象與感受,成為對生活以及對自己的認識。

走在健康、快樂、成長的路上,透過閱讀,藉由身體去探索,大方擁抱生命的各式提問,「我還可以怎麼做?再試一次!」請相信,孩子會有一百種答案。●

【身體有書.律動書展】温慧玟推薦書單 |

【推薦人簡介】:温慧玟

輔大會計系畢業,美國加州州立大學管理碩士,長期致力於藝術行政、身體教育及藝術服務等工作。1983年即加入雲門舞集團隊工作,曾任雲門舞集行政總監。1998年雲門教室成立,擔任執行長20餘年,以雲門舞集的身體經驗,再結合舞蹈、音樂、戲劇、幼教、身心靈等各領域專家,研發設計出「生活律動」教學系統。20年來,始終相信,身體學會的,誰也拿不走。現任雲門教室董事長、雲門文化藝術基金會董事、表演藝術聯盟監事。

【動起來.延伸閱讀】讓藝術引發孩子的學習興趣,除了親子共讀,還有親子律動!來看看雲門教室的親子律動,如何為孩子的認知學習打下良好基礎?(➤前往閱讀)

評論》面向世界的哲學新嘗試,從臺灣的哲學出版市場看《做哲學》

對臺灣的哲學出版來說,這是最好的時代,也是最壞的時代。

美國政治哲學家桑德爾(Michael Sandel)於2012年旋風訪臺,他的《正義:一場思辨之旅》長期高踞暢銷書排行榜,同時期,白取春彥的《超譯尼采》系列更是橫掃臺灣書市,兩者將哲學的社會關注度拉到史無前例的高點。從整體的帳面來看,臺灣過去10年的哲學出版市場,似乎一直維持相當的熱度,每年平均有330本的「哲學概念書籍」出版(去年高達442本,是歷史新高)。

這波哲學出版的熱潮,除了受到明星光環的加持外,臺灣教育大環境的劇烈轉型也是重要的推力。長期以來,臺灣填鴨式的國民教育模式,早已激起體制內外的改革聲浪,法國知名的高中哲學會考(不分文理,高三畢業生都必須參加)每年的題目一公布,都會引起人們欽慕式的驚嘆,更使人們意識到改變臺灣既有課程規畫的必要。隨著教育部新課綱的變革,哲學的批判思辨成為大家琅琅上口的關鍵字,哲學的元素也逐漸融入教學的現場,甚至進入了高中的必修課程。從體制外到體制內,哲學成為無所不在的符碼。

然而,當我們談論哲學時,我們在談論什麼?在這一片蓬勃發展的表象下,臺灣哲學出版的真相是:平均每年300多本的出版品中,有將近1/5是掛著哲學的名號、實質上卻是淺談人生哲理的心理勵志書,非學術性的宗教書籍也占了1/5,大概只有3/5的出版品可以勉強稱得上是哲學出版品,而且多數都是重新出版的中外經典、教科書以及外來的翻譯書,真正由本地研究者原創的哲學新書(包括學術與哲普書籍)幾乎不到總體1/10,大約只有30本。原創新書的稀少,映照出的是欠缺原生內容、速食與附庸風雅的臺灣哲學出版市場的真實面貌。

臺灣哲學出版市場「外強中乾」的困境,很大的原因是長期以來出版市場的需求面與供給面的錯配(mismatch)。從市場的需求面來說,一般讀者渴求的是哲學提供的新視野與深層分析。所謂的新視野,是指哲學有時能提出不同於常人看世界的方法,並且能提出超脫慣習的新問題。例如,莊子與笛卡兒都提出了對於「我們是否活在虛幻的夢境」的懷疑與猜想,這些思考多少啟發了當代對於「這個世界是否是個模擬世界(simulation)」的探究。

而深層分析則是能超越事物表象,從中挖掘更豐富與更多層次的意義。舉例來說,美國哲學家努斯邦(Martha Nussbaum)在談論憤怒時,會深入憤怒的不同類型與結構,進一步探討轉化憤怒的可能,並且分析它與宗教、政治與法律的密切關聯。畢竟,對於一般讀者而言,最重要的不是哲學理論的嚴密與文獻探討的完備(這些是哲學專業研究者才在意的面向),重要的是「我們能拿哲學來做什麼」。

從供給面來說,現今臺灣哲學界的主要寫作場域是專業的期刊論文,而不是專書,更不是寫給一般讀者的公共哲學(public philosophy)或大眾哲學(popular philosophy)。然而,這個現象並非傳統使然,而是20多年來臺灣高教升遷制度的副作用。

過往的臺灣哲學界前輩們勤於筆耕,熱衷於與一般讀者對話,並介入現實,無論是日治時期以啟蒙開化為己任的知識分子,到戰後活躍於臺灣的自由主義者與新儒家們,都是如此。然而,困囿於日益嚴密的科研體制裡,現今的學者反而得背向世界,棲身在自己的學術斗室裡琢磨一個人的武林。隨著哲學發展越來越分殊化與專業化,哲學的公共性格與實踐性格也就日益淡薄。當專業的哲學寫作者逐漸淡出大眾出版市場時,滿足一般讀者對愛智的渴望的,自然就是越來越多的非哲學、類哲學,甚至是反哲學的書籍。

在這個大環境之下,《做哲學》的出版是一件令人鼓舞的事。這本書的作者群都是在自身專業領域具代表性的學者,涵蓋了道德哲學、美學、情感哲學、智慧與人工智慧,到女性主義與中國哲學的領域,這些深入淺出的文章,都是她/他們多年專業研究實力的厚積薄發之作。有這麼多學者願意投入公共哲學的寫作,是非常重要的示範與嘗試。

這本書以「做哲學」(doing philosophy)為名,自然是展現它面向世界、介入現實的基本態度。長期以來,學界有所謂「扶手椅哲學」(armchair philosophy)的說法,意指一種純粹仰賴沉思而不仰賴經驗實證的哲學,但它其實也是一個嘲笑哲學家脫離塵世、罔顧現實的譏名。本書主編古秀鈴教授在全書引言裡說得很清楚,「做」哲學與「讀」哲學不同。「做」哲學的人,不只是冷冰冰的觀察者,而是去掌握理論背後的一種對生命與智慧的追求。所以,哲學不只是沉思的,也是面向世界的。

令人驚豔的是,這本書是以問題導向的方法書寫,透過層層疊加問題、步步引領反思,帶領讀者深入複雜的思想迷宮,並找到屬於自己的獨特破解路徑。從全書架構、專業度到書寫風格,本書都會是臺灣公共哲學與大眾哲學的重要示範。●

作者:古秀鈴、林斯諺、洪子偉、祖旭華、黃涵榆、劉亞蘭、蔡政宏、蔡龍九

出版:三民書局

定價:300元

【內容簡介➤】

作者簡介:

林斯諺

現職/東吳大學哲學系助理教授、推理小說作家

專長/美學與藝術哲學(分析哲學進路)

洪子偉

現職/中央研究院歐美研究所副研究員

專長/認知科學哲學與語言哲學

祖旭華

現職/中正大學哲學系副教授

專長/後設倫理學、規範倫理學、應用倫理學、美學、自由意志等

黃涵榆

現職 /臺灣師範大學英語學系教授

專長/附魔、基進政治、生命政治、精神分析、後人類、恐怖文學

劉亞蘭

現職/真理大學人文與資訊學系副教授

專長/視覺文化研究、女性主義與性別研究、 當代藝術與美學

蔡政宏

現職/中央研究院歐美研究所研究員

專長/知識論、德性論、語言哲學、心靈哲學

蔡龍九

現職/中國文化大學哲學系專任副教授

專長/學習者,主要是學習儒家哲學及其如何運用

編者簡介:

古秀鈴(暨主編)

現職/中國文化大學哲學系副教授

專長/語言哲學及相關的心靈哲學與知識論等議題,近年也將研究領域拓展到哲學諮商。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量