台灣過去在舞蹈或運動等跟身體有關的教育上,理論方面一直是比較不足的,大部分都著重在磨練技術,但那些技術又往往是缺少科學的輔佐,比如老師常常說去跳100次、跳1000次你就懂了、就會了。

直到很後來,我們才開始學習用科學的方法來訓練——也許教練只需要看你做一個動作,直接告訴你把尾椎或腿再喬過來一度、兩度,就會成為垂直。只要花5分鐘就可以講解清楚,你也可以做得更精準。

舞者的訓練讓我們對身體肌肉的運用精細到「不自然」的狀態,但舞者的訓練也讓我們可以更精細的覺察到身體內在的原初狀態,並且知道如何調整身體的運作。

我自己在學舞過程中,一直覺得我們的教育應該要補強——除了知道這些動作是怎麼做出來的之外,也應該從不同角度,不管是生物學、演化學等等,把事情的原理解釋得更清楚,讓不同領域的人都能瞭解。這也是我特別喜歡讀科普類書籍的原因。

我們的身體本來就具有跟自然平衡的結構,只是經過後天的訓練,我們在學習過程中可能養成了某些習慣,蓋過了原來天生就具有的能力。這些本能其實都還在,只是在成長過程中,我們慢慢忘記了這些原始的本能。底下我想介紹幾本我讀過的書,分享一些關於身體與律動的想法。

➤《身心合一:探索肢體心靈的奧妙互動》與身體情緒的對話

人的情緒和情感,是跟身體完全結合在一起的。身體是很誠實的,我們的身 形、樣態,平常講話、走路,都與我們的性格和情緒等等有關,身體反射了我們個人的生命狀態。

形、樣態,平常講話、走路,都與我們的性格和情緒等等有關,身體反射了我們個人的生命狀態。

我是因為《身心合一》這本書,才開始注意到身體與情緒的連結。讀它的時候我才20幾歲,那是身體狀態很好的時候,這本書影響我日後對於身體的認知。

我們在學生時代練舞就往往過度訓練,但會受傷都不是因為跳舞扭傷,而是因為過度使用身體造成的。進了職業舞團,壓力更大,訓練時間更長,每天要花8、9個小時在用我的身體工作,表演時又要求百分之百的精準度,身體進入更緊繃的狀態,要想辦法把這個緊張感放掉才能再重來。

身體的負擔重,就容易受傷,所以練舞過程中我們開始思索為什麼會這樣?為什麼今天身體做不到?看到很多朋友老是在演出前受傷,覺得奇怪,就去研究為什麼每次演出前都受傷?結果發現因為他有壓力,又無法解決,壓力就透過他的身體來表達,去逃避表演——身體自動受傷,就可以不用表演了。

職業舞者很少真的因為跳舞受傷,若有一陣子不能動,其實都跟情緒壓力有關。這樣的例子越來越多,常常身體出現不舒服或受傷的感覺,可是看醫生又找不出問題。後來我們大量閱讀像《身心合一》這類書籍,用自己當實驗,發現哪裡壓力太大就試著做調整,發現真的很有效。

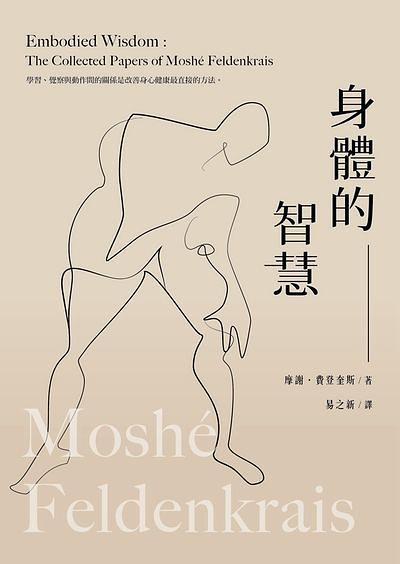

➤覺察你的神經,重新察覺《身體的智慧》

這本書是科學家摩謝.費登奎斯(Moshé Feldenkrais)結合身心學領域中 較為科學的面向,教我們去改變既有的習慣。費登奎斯曾經因為膝蓋受傷不良於行,於是開始研究自己的動作跟身心的關係,最後結合神經科學、兒童發展、解剖學、物理學、心理學等等專業知識和經驗,創立了身心學(Somatics)裡很著名的「費登奎斯方法」。

較為科學的面向,教我們去改變既有的習慣。費登奎斯曾經因為膝蓋受傷不良於行,於是開始研究自己的動作跟身心的關係,最後結合神經科學、兒童發展、解剖學、物理學、心理學等等專業知識和經驗,創立了身心學(Somatics)裡很著名的「費登奎斯方法」。

他相信人的神經系統是可以經過覺知、覺察去重塑的。我們接收到一個指令,大腦會叫神經去反射,神經再指揮肌肉做出動作。透過覺察加上練習,我們可以重新把一些不好的習慣改掉,不需要很誇張的動作,即使是很細微的移動,都可以改變整個肌肉的迴路。

《身體的智慧》強調「動中覺察、有機學習」。人類的行為模式是從小奠定的,但它不一定是正確的,當不正確或有問題的習慣經過長年累積,就會造成痠痛。所以我們需要敏銳的覺察自己,知道我們正在做不對的動作,隨時回來重塑我們的神經系統,做出正確的動作,讓身體達到最科學最好的運作方式。

「動中覺察」的原理是,要放鬆你的肌肉,讓它回到最省力的方式去運作,才會最平衡最健康。這是一個調整身體的概念,但覺察是一種能力,是需要養成的。覺察感知對一般人來說很難,尤其是長大以後更難,容易忘記,身體可能兩天沒持續覺察,就會回到原來的慣性。

雲門的生活律動課就是專注在身體,自己的身體,或者身體與別人的互動。最珍貴的是,它教每個人回來認識身體,學會什麼叫做感知、感覺以及覺察。生活律動課和一般舞蹈課不同。很多肢體動作教學,只要求你的大腦記住動作,指揮你的肌肉去做,中間少了一個連結。生活律動則是透過動、覺察、感知,去感受身體很細微的變化,然後連結到當身體這樣做的時候,你的情感面是什麼,因此可以更開放自己。

身體的課程不是單一的,有些體能相關訓練可以針對某個肌肉做特定的訓練,但舞蹈不是這樣,它是一個協調的過程。如果希望你的身體是均衡的、是具有美感的,那麼整合性的身體訓練會比單一功能的訓練好。

我很喜歡《身體的智慧》這個書名,我覺得身體比我們的大腦聰明。因為身體是很直接的反應,可是多數時候我們不是被大腦蒙蔽、就是過於遲鈍,沒有真正去感覺身體的變化。

➤《運動改造大腦》,大腦就能趕走焦慮

身體是一輩子都在變化的,《運動改造大法》這本書就是在強調:只要你 持續運動,就會有個比較清楚的頭腦,你的學習也比較能夠專注集中。運動你的身體,對整個生理會有很好的幫助,可以延緩老化,讓身體的機能比較好。

持續運動,就會有個比較清楚的頭腦,你的學習也比較能夠專注集中。運動你的身體,對整個生理會有很好的幫助,可以延緩老化,讓身體的機能比較好。

這本書雖然是講運動,但仍舊跟身體有關,它是從科學研究的論點來討論。前面介紹的《身體的智慧》是從身心學去引導讀者的身體做調節,這本書則是道地的科學研究,研究為什麼運動對我們很重要。書中提出很多證據,說明運動的效益。

雲門教室曾經跟台灣好基金會攜手差事劇團合作,在新竹誠正中學推動「逆風計畫」,把藝術導入矯正教育。那時老師跟我們分享,自從孩子們加入這個計畫一年多以後,他們在全校不管是學科或術科類都拿冠軍。老師們覺得是孩子們行為上受到激勵、有成就感之後才變得更厲害,但我認為運動確實也改變了他們。

運動是很棒的事,運動的時候,只要一分心就做不好,所以當下就只能做這件事。運動的時候會釋放壓力,而當你專心做這件事,大腦產生的物質會讓我們的焦慮感降低。

通常壓力是從內在發出來的,舞者最快的放鬆方法都是面向冥想——表演完畢後不要離開現場,先做伸展跟呼吸練習。打坐是最快的方法,因為是很專注的幾分鐘,好像叫神經告訴我們的肌肉說:好了,現在要結束了,不要用力,放掉,放掉。

《運動改造大腦》跟《身體的智慧》一樣,背後都有一套醫學理論,兩本書透過感知的方法不同,但科學原理都是一樣的,都是要改變大腦跟神經的連結過程。

➤《身體記憶52講》,在力量與功能之前,肉體先是美的

上面推薦的幾本書都是從生理學、心理學去講身體這件事,我覺得還有一 點很重要,就是身體有美感。我們的社會很強調功能面,譬如去健身房,教練說這個肌肉怎麼動就會有什麼作用,你很相信他,但不一定知道其中的來龍去脈。當你的意識沒有跟上身體,就算去跑步或上健身房,其實功效是有限的。蔣勳老師的《身體美學》(新版更名為《身體記憶52講》)是少數從藝術和美感的觀點去談身體這件事情。

點很重要,就是身體有美感。我們的社會很強調功能面,譬如去健身房,教練說這個肌肉怎麼動就會有什麼作用,你很相信他,但不一定知道其中的來龍去脈。當你的意識沒有跟上身體,就算去跑步或上健身房,其實功效是有限的。蔣勳老師的《身體美學》(新版更名為《身體記憶52講》)是少數從藝術和美感的觀點去談身體這件事情。

這本書從美的觀點去講身體:怎麼感受身體的美,透過身體的覺知過程,回到我們的生命、文化,最後是接納自己,學會去欣賞自己的身體。我覺得接納自己之後,相對的你也能欣賞別人。

我們的社會有很多爭議是出於對人的不信任,但肢體有個奇妙的特點是,不接觸的時候就缺乏信任,而當肢體有所接觸之後,彼此的信任會相對增加。過去東方人見面時拱手作揖,不碰觸別人,可能在東方文化覺得這是侵犯別人,可是西方人見面會互相擁抱,在擁抱的瞬間,距離就拉近了。

這本書還有一點很重要:它指出身體與文化的關連。譬如我們很容易把身體等同於「性」這件事,但西方人就可以較為中性去看待它。東方人傳統上較忌諱去表達我們對身體的欣賞,我們對於性或性別這件事情,總是不容易說得清楚。

東方文化裡身體與心理是不分的,對我來說身體是活的,包含身、包含心才叫身體。但對西方人來說,Body就是一個軀殼,Body加上Mind(心智)才是一個人(Soul,靈魂又是另外一件事)。

➤《汗水的奧祕》:水循環不只天氣,更在你我之中

前面提到的都是我年輕時代就讀過的經典,接下來介紹的幾本,則是我最 近讀到的,很能呼應這個主題的作品。

近讀到的,很能呼應這個主題的作品。

《汗水的奧祕》這本書從很多面向來探討汗水在人體中的作用,講人體的出汗機制,講什麼才是正確的「流汗養生」,提醒我們刻意去止汗反而會傷害到身體的健康。

流汗跟呼吸有關,流汗會產生熱,當我們了解怎麼透過呼吸讓身體裡面動起來,你就會產生熱能。透過呼吸,只要稍稍帶動身體裡面的臟器,就可以把整個人打開來。

隨著生長,我們的感官都被塞住了,所以要透過各種刺激,比如去跑步機,才會流汗。但不是只有強力的動、爆汗的動才是動;運動的本質是維持身體這部神奇結構的正常運行轉動。《汗水的奧祕》和《身體:給擁有者的使用說明》這兩本書都有提到「身體就是一部宇宙」這個觀點,這和雲門教室從感知、美學的角度互補,這點等一下會再提到。

➤《天生不愛動》反思運動的真正意義

我們常聽到這樣的問題:運動可以減肥嗎?這本書提出簡單的解答:不 會。(這跟我們的生活型態有關,你所攝取的熱量如果高於你的運動量,當然沒辦法減肥。)但運動會讓你體態更好,正確的運動可以修飾你的身形。

會。(這跟我們的生活型態有關,你所攝取的熱量如果高於你的運動量,當然沒辦法減肥。)但運動會讓你體態更好,正確的運動可以修飾你的身形。

這本書提供了我過去一直強調的觀念,就是身體相關的課程,最終目標應該不是「瘦」,而是讓「動」這件事更有趣,並且能獲得更多附加的意義。

上天賦予我們的身體,就生物演化學來說都有它的意義:手是用來捕捉東西、眼睛有眼睛的功能,人天生的身體構造,是為了符合生活、延續生命。身體知道它的本能,但如果你都不動,最後就會產生疾病,所以現代醫學會一直鼓吹要運動。

但運動並不只是商品化的跟風某種運動,它的背後應該有更多意義、更科學的理論。這本書講了一個很好的觀念:很多醫生會說運動是人類最好的藥,作者也相信這個道理,但是他告訴你不要認為運動就能治百病,因為每一個疾病都不一樣,運動或許只是較有機會減緩這些病症發生,或讓事情不那麼嚴重,但並不是因為你沒有運動,所以才得這個病。

現在運動被商品化、醫療化,往往過度強調:如果不運動,你就會不美,或是如果不動,你就會不健康。很多人因此不運動就會有罪惡感,這是沒有必要的。

➤仔細閱讀《身體:給擁有者的説明書》,因為我們沒有保固

最後要介紹的這本書,是從生理學角度來談身體,提到現在社會對身體 有過度檢查跟過度恐慌的現象。它提醒我們,不要那麼理所當然地看待身體,而應該更有意識地去覺察:為什麼我們的身體是這樣的構造?構造背後的用意?我們要如何正確地對待這樣的身體?以及尊敬、禮讚身體的神奇。

有過度檢查跟過度恐慌的現象。它提醒我們,不要那麼理所當然地看待身體,而應該更有意識地去覺察:為什麼我們的身體是這樣的構造?構造背後的用意?我們要如何正確地對待這樣的身體?以及尊敬、禮讚身體的神奇。

人腦的組成大部分是水、脂肪跟蛋白質,但組合起來竟然就複雜得可以思考、記憶、觀看,可以有感覺,發號施令。這很能呼應雲門在講的「身體自成宇宙」,不過我們比較是從美感、美學、藝術的角度來講,作者則是從演化和醫學的角度來談。

我們學舞時,小時候腿很容易舉起來,可是到了青春期就是舉不起來,因為肌肉組成的比例不一樣,力學的角度就不一樣。成人之後,隨著生活型態改變,可能變成久坐族,運動量大量減少,身體在進入中年之後肌力大量流失,女生可能面臨骨質疏鬆之類的問題。身體不斷在的變化,我們要接受不同的階段,重新學習跟身體的相處方式。

雖然我是對身體很有意識的人,而且體能一直保持得很好,但45歲以後我去上瑜珈課時一直受傷,只能做最簡單的動作,因為身體在告訴我難度高一點的動作可能已經不適合我了。在不同年齡,你要學會跟不同的身體狀態做朋友,正視它,重新學習怎麼使用它。不用為此感到挫折,因為這是很正常、很美好的。

《天生不愛動》和《身體》這兩本書,最後都在告訴我們,老化是一個自然的狀態,可是怎樣老得健康?當我們老去的時候,可以怎樣用更好的狀態去迎接它?你要讓這個身體機器能夠擁有正常的保養運作,它自然應該得到什麼養分,你都應該持續給它,不要把一切當作理所當然。●

【身體有書.律動書展】 謝明霏推薦書單

- 《身心合一:探索肢體心靈的奧妙互動》,肯恩.戴特沃德(Ken Dychtwald)著,邱溫譯,生命潛能出版【內容簡介➤】

- 《身體的智慧》,摩謝.費登奎斯(Moshé Feldenkrais)著,易之新譯,張老師文化【內容簡介➤】

- 《運動改造大腦》,約翰.瑞提(John J. Ratey MD)、艾瑞克.海格曼(Eric Hagerman)著,謝維玲譯,野人出版【內容簡介➤】

- 《身體記憶52講》(原名:《身體美學》),蔣勳著,遠流出版【內容簡介➤】

- 《汗水的奧祕:有關流汗的奇思妙想與科學探究》,莎拉.艾佛茲(Sarah Everts)著,楊心怡譯,天下生活【內容簡介➤】

- 《天生不愛動:自然史和演化如何破除現代人關於運動與健康的12個迷思》,丹尼爾.李伯曼(Daniel E. Lieberman)著,甘錫安譯,鷹出版【內容簡介➤】

- 《身體:給擁有者的説明書》,比爾.布萊森(Bill Bryson)著,沈台訓譯,啟明出版【內容簡介➤】

|

【推薦人簡介】:謝明霏

英國倫敦當代舞蹈學院舞蹈教育與訓練碩士,現任雲門舞集舞蹈教室執行長,並曾任雲門舞集舞蹈教室研發長。

1996年畢業於國立藝術學院舞蹈系(現國立台北藝術大學)後,隨即加入雲門舞集,隨團巡迴世界20餘國,並參與【紐約下一波藝術節】、【倫敦「沙德之井」藝術節】、【柏林藝術節】、【法國里昂雙年藝術節】、【雪梨2000奧運藝術節】等重要藝術節演出。

演出雲門舞集舞作包括:《竹夢》中「曲徑」的雙人舞、《水月》中的獨舞、《九歌》中的湘夫人以及《流浪者之歌》、《焚松》、《家族合唱》、《紅樓夢》、《年輕》、《白》。2002年起轉任雲門舞集舞蹈教室教案委員與專任教師,並持續與台北越界舞團合作演出,包含張曉雄的《Bevy》、羅曼菲的《蘆葦地帶》及《沉香屑》等舞作。2006年負笈英國倫敦當代舞蹈學院,修習舞蹈教育與訓練,並以優異成績取得碩士學位,進修期間同步擔任英國Middlesex大學舞蹈系現代舞教師,並於2008年秋回到臺灣,專職從事舞蹈教育工作。

【動起來.延伸閱讀】不同生命階段的我,如何與不同的身體狀態作朋友?雲門教室整理出各年齡層動身體的重點,從2歲到88歲都有!(➤前往閱讀)

紅房子:圓山大飯店的當時與此刻

紅房子:圓山大飯店的當時與此刻

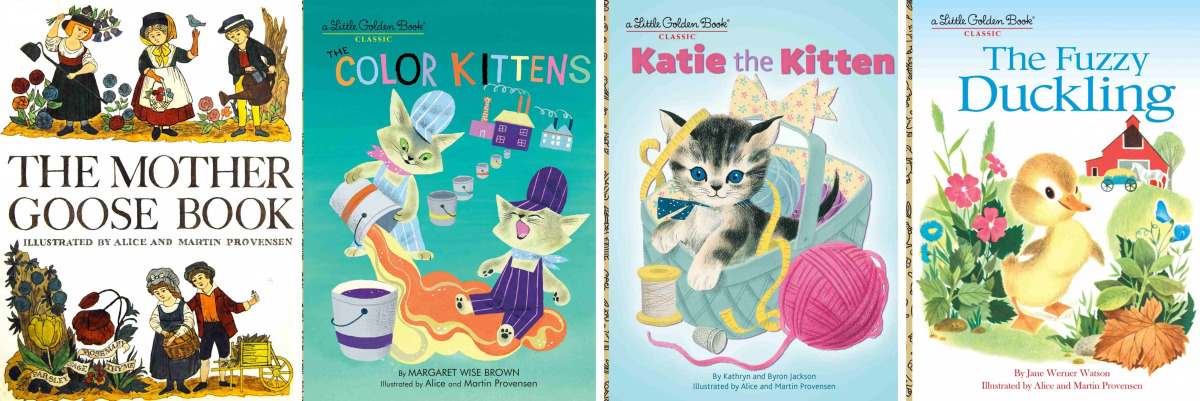

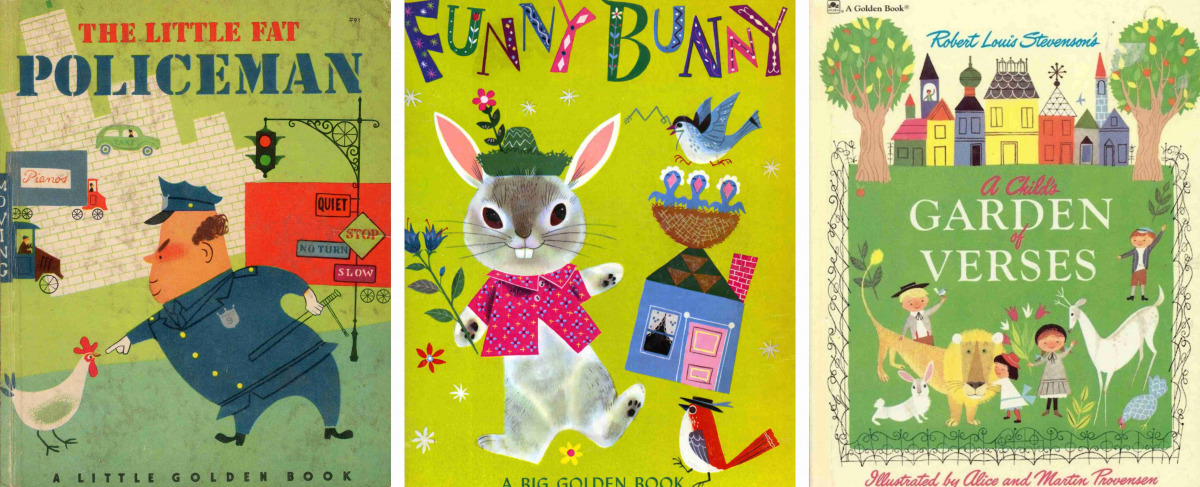

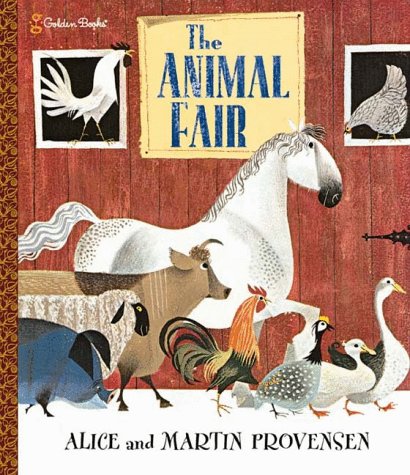

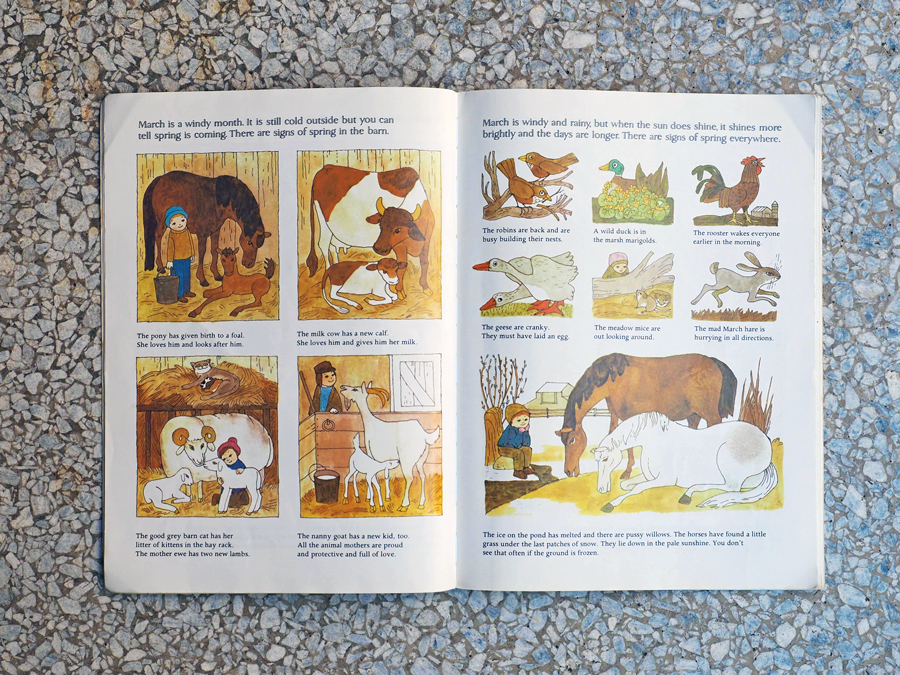

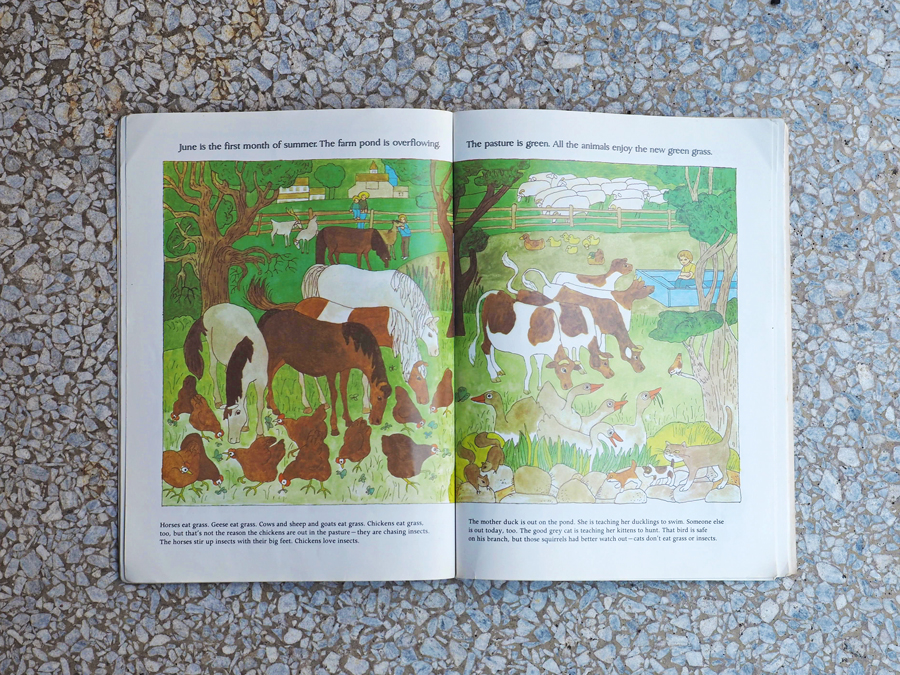

他們的生活和他們的藝術沒有界線,親如家人的動物朋友,更激發了他們的靈感。1952年第一本自寫自畫的《

他們的生活和他們的藝術沒有界線,親如家人的動物朋友,更激發了他們的靈感。1952年第一本自寫自畫的《

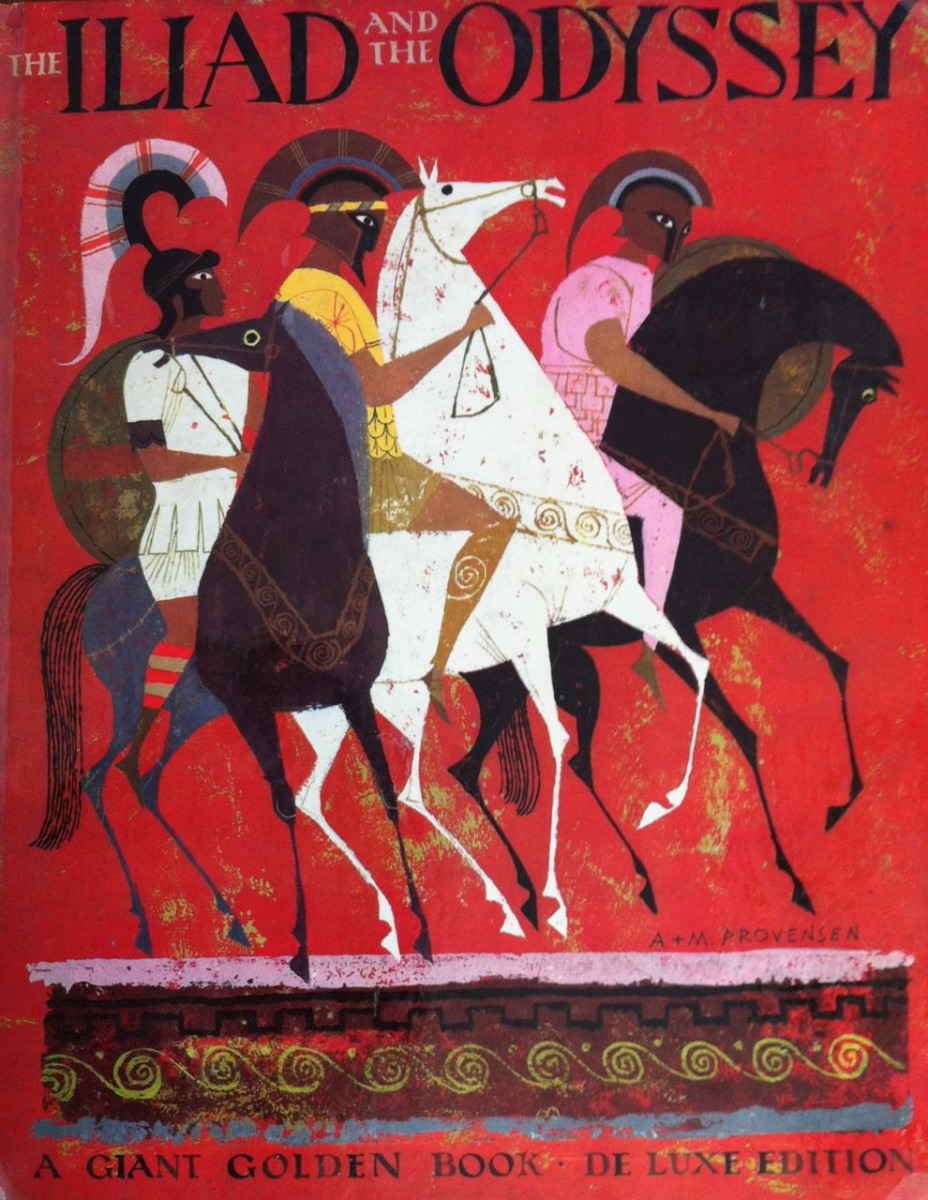

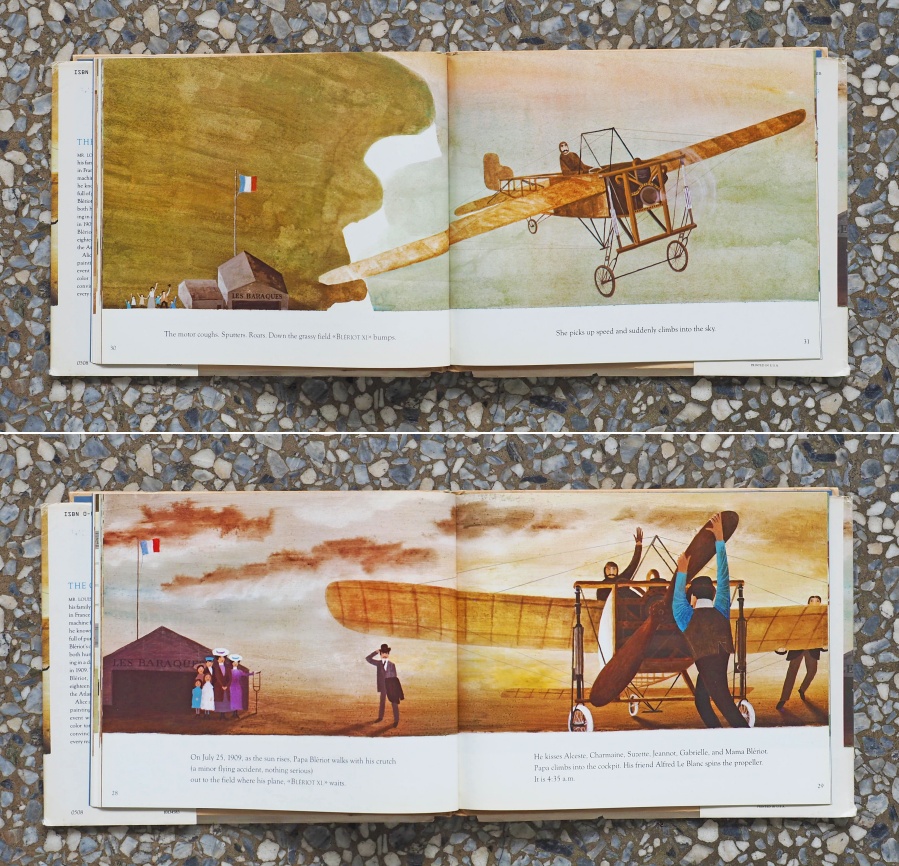

但普羅文森夫婦的作品不僅在傳遞資訊,更要求藝術之美的展現。為了荷馬史詩《

但普羅文森夫婦的作品不僅在傳遞資訊,更要求藝術之美的展現。為了荷馬史詩《

身體有書 I》腦要動,身先動,來自身心、科學、美學的7本推薦書 ft.雲門教室執行長謝明霏

台灣過去在舞蹈或運動等跟身體有關的教育上,理論方面一直是比較不足的,大部分都著重在磨練技術,但那些技術又往往是缺少科學的輔佐,比如老師常常說去跳100次、跳1000次你就懂了、就會了。

直到很後來,我們才開始學習用科學的方法來訓練——也許教練只需要看你做一個動作,直接告訴你把尾椎或腿再喬過來一度、兩度,就會成為垂直。只要花5分鐘就可以講解清楚,你也可以做得更精準。

舞者的訓練讓我們對身體肌肉的運用精細到「不自然」的狀態,但舞者的訓練也讓我們可以更精細的覺察到身體內在的原初狀態,並且知道如何調整身體的運作。

我自己在學舞過程中,一直覺得我們的教育應該要補強——除了知道這些動作是怎麼做出來的之外,也應該從不同角度,不管是生物學、演化學等等,把事情的原理解釋得更清楚,讓不同領域的人都能瞭解。這也是我特別喜歡讀科普類書籍的原因。

我們的身體本來就具有跟自然平衡的結構,只是經過後天的訓練,我們在學習過程中可能養成了某些習慣,蓋過了原來天生就具有的能力。這些本能其實都還在,只是在成長過程中,我們慢慢忘記了這些原始的本能。底下我想介紹幾本我讀過的書,分享一些關於身體與律動的想法。

➤《身心合一:探索肢體心靈的奧妙互動》與身體情緒的對話

人的情緒和情感,是跟身體完全結合在一起的。身體是很誠實的,我們的身 形、樣態,平常講話、走路,都與我們的性格和情緒等等有關,身體反射了我們個人的生命狀態。

形、樣態,平常講話、走路,都與我們的性格和情緒等等有關,身體反射了我們個人的生命狀態。

我是因為《身心合一》這本書,才開始注意到身體與情緒的連結。讀它的時候我才20幾歲,那是身體狀態很好的時候,這本書影響我日後對於身體的認知。

我們在學生時代練舞就往往過度訓練,但會受傷都不是因為跳舞扭傷,而是因為過度使用身體造成的。進了職業舞團,壓力更大,訓練時間更長,每天要花8、9個小時在用我的身體工作,表演時又要求百分之百的精準度,身體進入更緊繃的狀態,要想辦法把這個緊張感放掉才能再重來。

身體的負擔重,就容易受傷,所以練舞過程中我們開始思索為什麼會這樣?為什麼今天身體做不到?看到很多朋友老是在演出前受傷,覺得奇怪,就去研究為什麼每次演出前都受傷?結果發現因為他有壓力,又無法解決,壓力就透過他的身體來表達,去逃避表演——身體自動受傷,就可以不用表演了。

職業舞者很少真的因為跳舞受傷,若有一陣子不能動,其實都跟情緒壓力有關。這樣的例子越來越多,常常身體出現不舒服或受傷的感覺,可是看醫生又找不出問題。後來我們大量閱讀像《身心合一》這類書籍,用自己當實驗,發現哪裡壓力太大就試著做調整,發現真的很有效。

➤覺察你的神經,重新察覺《身體的智慧》

這本書是科學家摩謝.費登奎斯(Moshé Feldenkrais)結合身心學領域中 較為科學的面向,教我們去改變既有的習慣。費登奎斯曾經因為膝蓋受傷不良於行,於是開始研究自己的動作跟身心的關係,最後結合神經科學、兒童發展、解剖學、物理學、心理學等等專業知識和經驗,創立了身心學(Somatics)裡很著名的「費登奎斯方法」。

較為科學的面向,教我們去改變既有的習慣。費登奎斯曾經因為膝蓋受傷不良於行,於是開始研究自己的動作跟身心的關係,最後結合神經科學、兒童發展、解剖學、物理學、心理學等等專業知識和經驗,創立了身心學(Somatics)裡很著名的「費登奎斯方法」。

他相信人的神經系統是可以經過覺知、覺察去重塑的。我們接收到一個指令,大腦會叫神經去反射,神經再指揮肌肉做出動作。透過覺察加上練習,我們可以重新把一些不好的習慣改掉,不需要很誇張的動作,即使是很細微的移動,都可以改變整個肌肉的迴路。

《身體的智慧》強調「動中覺察、有機學習」。人類的行為模式是從小奠定的,但它不一定是正確的,當不正確或有問題的習慣經過長年累積,就會造成痠痛。所以我們需要敏銳的覺察自己,知道我們正在做不對的動作,隨時回來重塑我們的神經系統,做出正確的動作,讓身體達到最科學最好的運作方式。

「動中覺察」的原理是,要放鬆你的肌肉,讓它回到最省力的方式去運作,才會最平衡最健康。這是一個調整身體的概念,但覺察是一種能力,是需要養成的。覺察感知對一般人來說很難,尤其是長大以後更難,容易忘記,身體可能兩天沒持續覺察,就會回到原來的慣性。

雲門的生活律動課就是專注在身體,自己的身體,或者身體與別人的互動。最珍貴的是,它教每個人回來認識身體,學會什麼叫做感知、感覺以及覺察。生活律動課和一般舞蹈課不同。很多肢體動作教學,只要求你的大腦記住動作,指揮你的肌肉去做,中間少了一個連結。生活律動則是透過動、覺察、感知,去感受身體很細微的變化,然後連結到當身體這樣做的時候,你的情感面是什麼,因此可以更開放自己。

身體的課程不是單一的,有些體能相關訓練可以針對某個肌肉做特定的訓練,但舞蹈不是這樣,它是一個協調的過程。如果希望你的身體是均衡的、是具有美感的,那麼整合性的身體訓練會比單一功能的訓練好。

我很喜歡《身體的智慧》這個書名,我覺得身體比我們的大腦聰明。因為身體是很直接的反應,可是多數時候我們不是被大腦蒙蔽、就是過於遲鈍,沒有真正去感覺身體的變化。

➤《運動改造大腦》,大腦就能趕走焦慮

身體是一輩子都在變化的,《運動改造大法》這本書就是在強調:只要你 持續運動,就會有個比較清楚的頭腦,你的學習也比較能夠專注集中。運動你的身體,對整個生理會有很好的幫助,可以延緩老化,讓身體的機能比較好。

持續運動,就會有個比較清楚的頭腦,你的學習也比較能夠專注集中。運動你的身體,對整個生理會有很好的幫助,可以延緩老化,讓身體的機能比較好。

這本書雖然是講運動,但仍舊跟身體有關,它是從科學研究的論點來討論。前面介紹的《身體的智慧》是從身心學去引導讀者的身體做調節,這本書則是道地的科學研究,研究為什麼運動對我們很重要。書中提出很多證據,說明運動的效益。

雲門教室曾經跟台灣好基金會攜手差事劇團合作,在新竹誠正中學推動「逆風計畫」,把藝術導入矯正教育。那時老師跟我們分享,自從孩子們加入這個計畫一年多以後,他們在全校不管是學科或術科類都拿冠軍。老師們覺得是孩子們行為上受到激勵、有成就感之後才變得更厲害,但我認為運動確實也改變了他們。

運動是很棒的事,運動的時候,只要一分心就做不好,所以當下就只能做這件事。運動的時候會釋放壓力,而當你專心做這件事,大腦產生的物質會讓我們的焦慮感降低。

通常壓力是從內在發出來的,舞者最快的放鬆方法都是面向冥想——表演完畢後不要離開現場,先做伸展跟呼吸練習。打坐是最快的方法,因為是很專注的幾分鐘,好像叫神經告訴我們的肌肉說:好了,現在要結束了,不要用力,放掉,放掉。

《運動改造大腦》跟《身體的智慧》一樣,背後都有一套醫學理論,兩本書透過感知的方法不同,但科學原理都是一樣的,都是要改變大腦跟神經的連結過程。

➤《身體記憶52講》,在力量與功能之前,肉體先是美的

上面推薦的幾本書都是從生理學、心理學去講身體這件事,我覺得還有一 點很重要,就是身體有美感。我們的社會很強調功能面,譬如去健身房,教練說這個肌肉怎麼動就會有什麼作用,你很相信他,但不一定知道其中的來龍去脈。當你的意識沒有跟上身體,就算去跑步或上健身房,其實功效是有限的。蔣勳老師的《身體美學》(新版更名為《身體記憶52講》)是少數從藝術和美感的觀點去談身體這件事情。

點很重要,就是身體有美感。我們的社會很強調功能面,譬如去健身房,教練說這個肌肉怎麼動就會有什麼作用,你很相信他,但不一定知道其中的來龍去脈。當你的意識沒有跟上身體,就算去跑步或上健身房,其實功效是有限的。蔣勳老師的《身體美學》(新版更名為《身體記憶52講》)是少數從藝術和美感的觀點去談身體這件事情。

這本書從美的觀點去講身體:怎麼感受身體的美,透過身體的覺知過程,回到我們的生命、文化,最後是接納自己,學會去欣賞自己的身體。我覺得接納自己之後,相對的你也能欣賞別人。

我們的社會有很多爭議是出於對人的不信任,但肢體有個奇妙的特點是,不接觸的時候就缺乏信任,而當肢體有所接觸之後,彼此的信任會相對增加。過去東方人見面時拱手作揖,不碰觸別人,可能在東方文化覺得這是侵犯別人,可是西方人見面會互相擁抱,在擁抱的瞬間,距離就拉近了。

這本書還有一點很重要:它指出身體與文化的關連。譬如我們很容易把身體等同於「性」這件事,但西方人就可以較為中性去看待它。東方人傳統上較忌諱去表達我們對身體的欣賞,我們對於性或性別這件事情,總是不容易說得清楚。

東方文化裡身體與心理是不分的,對我來說身體是活的,包含身、包含心才叫身體。但對西方人來說,Body就是一個軀殼,Body加上Mind(心智)才是一個人(Soul,靈魂又是另外一件事)。

➤《汗水的奧祕》:水循環不只天氣,更在你我之中

前面提到的都是我年輕時代就讀過的經典,接下來介紹的幾本,則是我最 近讀到的,很能呼應這個主題的作品。

近讀到的,很能呼應這個主題的作品。

《汗水的奧祕》這本書從很多面向來探討汗水在人體中的作用,講人體的出汗機制,講什麼才是正確的「流汗養生」,提醒我們刻意去止汗反而會傷害到身體的健康。

流汗跟呼吸有關,流汗會產生熱,當我們了解怎麼透過呼吸讓身體裡面動起來,你就會產生熱能。透過呼吸,只要稍稍帶動身體裡面的臟器,就可以把整個人打開來。

隨著生長,我們的感官都被塞住了,所以要透過各種刺激,比如去跑步機,才會流汗。但不是只有強力的動、爆汗的動才是動;運動的本質是維持身體這部神奇結構的正常運行轉動。《汗水的奧祕》和《身體:給擁有者的使用說明》這兩本書都有提到「身體就是一部宇宙」這個觀點,這和雲門教室從感知、美學的角度互補,這點等一下會再提到。

➤《天生不愛動》反思運動的真正意義

我們常聽到這樣的問題:運動可以減肥嗎?這本書提出簡單的解答:不 會。(這跟我們的生活型態有關,你所攝取的熱量如果高於你的運動量,當然沒辦法減肥。)但運動會讓你體態更好,正確的運動可以修飾你的身形。

會。(這跟我們的生活型態有關,你所攝取的熱量如果高於你的運動量,當然沒辦法減肥。)但運動會讓你體態更好,正確的運動可以修飾你的身形。

這本書提供了我過去一直強調的觀念,就是身體相關的課程,最終目標應該不是「瘦」,而是讓「動」這件事更有趣,並且能獲得更多附加的意義。

上天賦予我們的身體,就生物演化學來說都有它的意義:手是用來捕捉東西、眼睛有眼睛的功能,人天生的身體構造,是為了符合生活、延續生命。身體知道它的本能,但如果你都不動,最後就會產生疾病,所以現代醫學會一直鼓吹要運動。

但運動並不只是商品化的跟風某種運動,它的背後應該有更多意義、更科學的理論。這本書講了一個很好的觀念:很多醫生會說運動是人類最好的藥,作者也相信這個道理,但是他告訴你不要認為運動就能治百病,因為每一個疾病都不一樣,運動或許只是較有機會減緩這些病症發生,或讓事情不那麼嚴重,但並不是因為你沒有運動,所以才得這個病。

現在運動被商品化、醫療化,往往過度強調:如果不運動,你就會不美,或是如果不動,你就會不健康。很多人因此不運動就會有罪惡感,這是沒有必要的。

➤仔細閱讀《身體:給擁有者的説明書》,因為我們沒有保固

最後要介紹的這本書,是從生理學角度來談身體,提到現在社會對身體 有過度檢查跟過度恐慌的現象。它提醒我們,不要那麼理所當然地看待身體,而應該更有意識地去覺察:為什麼我們的身體是這樣的構造?構造背後的用意?我們要如何正確地對待這樣的身體?以及尊敬、禮讚身體的神奇。

有過度檢查跟過度恐慌的現象。它提醒我們,不要那麼理所當然地看待身體,而應該更有意識地去覺察:為什麼我們的身體是這樣的構造?構造背後的用意?我們要如何正確地對待這樣的身體?以及尊敬、禮讚身體的神奇。

人腦的組成大部分是水、脂肪跟蛋白質,但組合起來竟然就複雜得可以思考、記憶、觀看,可以有感覺,發號施令。這很能呼應雲門在講的「身體自成宇宙」,不過我們比較是從美感、美學、藝術的角度來講,作者則是從演化和醫學的角度來談。

我們學舞時,小時候腿很容易舉起來,可是到了青春期就是舉不起來,因為肌肉組成的比例不一樣,力學的角度就不一樣。成人之後,隨著生活型態改變,可能變成久坐族,運動量大量減少,身體在進入中年之後肌力大量流失,女生可能面臨骨質疏鬆之類的問題。身體不斷在的變化,我們要接受不同的階段,重新學習跟身體的相處方式。

雖然我是對身體很有意識的人,而且體能一直保持得很好,但45歲以後我去上瑜珈課時一直受傷,只能做最簡單的動作,因為身體在告訴我難度高一點的動作可能已經不適合我了。在不同年齡,你要學會跟不同的身體狀態做朋友,正視它,重新學習怎麼使用它。不用為此感到挫折,因為這是很正常、很美好的。

《天生不愛動》和《身體》這兩本書,最後都在告訴我們,老化是一個自然的狀態,可是怎樣老得健康?當我們老去的時候,可以怎樣用更好的狀態去迎接它?你要讓這個身體機器能夠擁有正常的保養運作,它自然應該得到什麼養分,你都應該持續給它,不要把一切當作理所當然。●

【身體有書.律動書展】 謝明霏推薦書單

【推薦人簡介】:謝明霏

英國倫敦當代舞蹈學院舞蹈教育與訓練碩士,現任雲門舞集舞蹈教室執行長,並曾任雲門舞集舞蹈教室研發長。

1996年畢業於國立藝術學院舞蹈系(現國立台北藝術大學)後,隨即加入雲門舞集,隨團巡迴世界20餘國,並參與【紐約下一波藝術節】、【倫敦「沙德之井」藝術節】、【柏林藝術節】、【法國里昂雙年藝術節】、【雪梨2000奧運藝術節】等重要藝術節演出。

演出雲門舞集舞作包括:《竹夢》中「曲徑」的雙人舞、《水月》中的獨舞、《九歌》中的湘夫人以及《流浪者之歌》、《焚松》、《家族合唱》、《紅樓夢》、《年輕》、《白》。2002年起轉任雲門舞集舞蹈教室教案委員與專任教師,並持續與台北越界舞團合作演出,包含張曉雄的《Bevy》、羅曼菲的《蘆葦地帶》及《沉香屑》等舞作。2006年負笈英國倫敦當代舞蹈學院,修習舞蹈教育與訓練,並以優異成績取得碩士學位,進修期間同步擔任英國Middlesex大學舞蹈系現代舞教師,並於2008年秋回到臺灣,專職從事舞蹈教育工作。

【動起來.延伸閱讀】不同生命階段的我,如何與不同的身體狀態作朋友?雲門教室整理出各年齡層動身體的重點,從2歲到88歲都有!(➤前往閱讀)

4種結合閱讀的身體練習 :動起來讀《螺旋舞》《抱抱》《山茶花文具店》《東萊博議》

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量