➤ Openbook與Doz筆談:尖銳跟善意並存的沉默派對

問:Doz就讀台北藝術大學時,就與喜歡畫畫的朋友們一起發行了獨立刊物,自行販售zine(小誌)。在什麼機緣下,不同科系的朋友們一起創作並發行小誌?

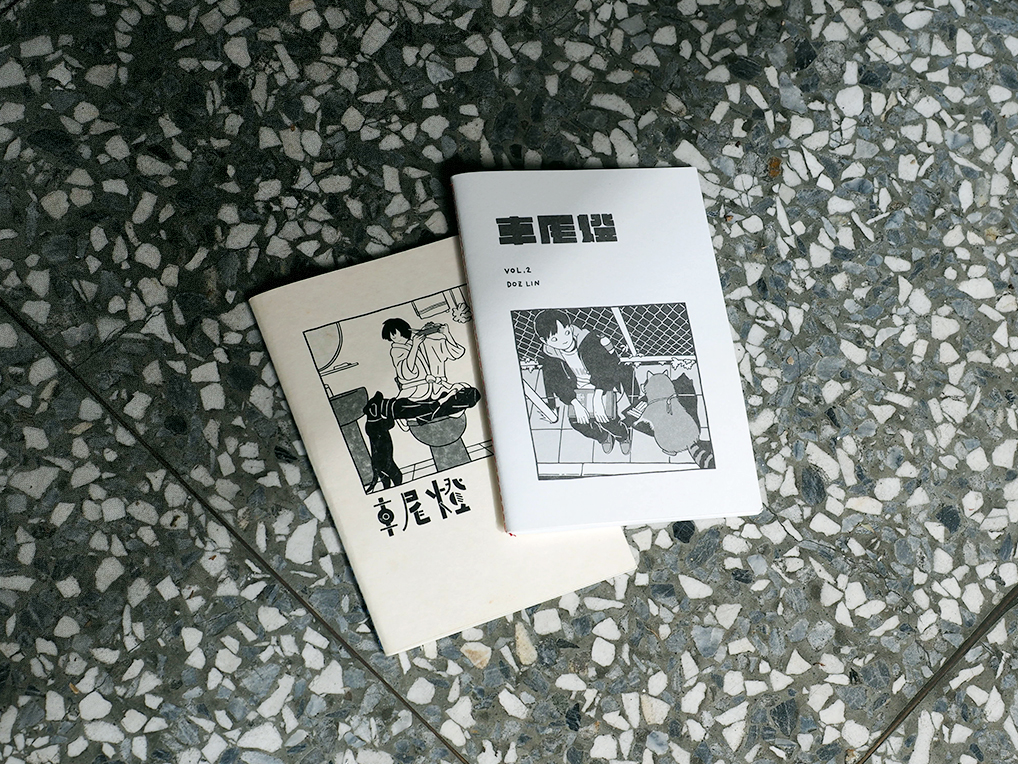

Doz :某一年,系上突然吹起印zine的風氣,光是一年就出了3本不同作者群的漫畫合集。當時跟幾個比較要好的朋友想,那我們也來印一本看看。《真的真的真的》兩期主題「病」、「光」也是大家投票選出的關鍵字,但基本上內容沒有設限,完全是自由發揮。

平常混在一起,不正經的瞎聊比較多,所以當每個人各自交出一部作品時,反而能趁機一窺朋友們在創作表達上展現的另種面貌。作品跟本人的一體兩面,對我來說真的很有意思。尤其看到風格不同、主題迥異的作品集結在一起時,那種新鮮亢奮難以言喻,像是專屬於創作者們,特別的、小小的祭典。

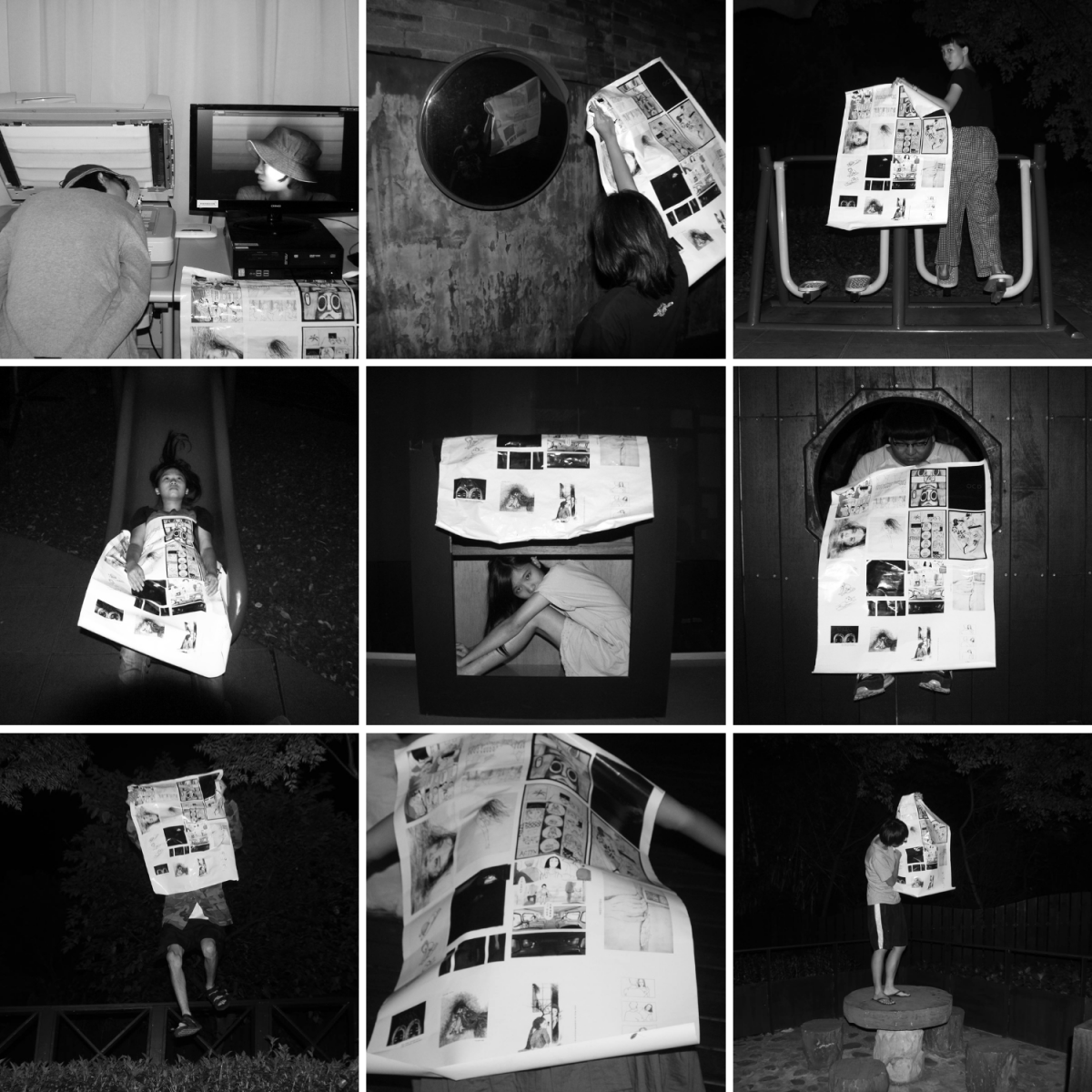

《真的真的真的》9位參與創作者(取自真的真的真的臉書)

當時因為發行《真的真的真的》,第一次體驗到小誌市集擺攤。第二集出版後,也在寶藏巖辦了小規模的原稿展。回顧心得是:果然只要添加一點外力催逼,我也可以從無到有地完成有趣計畫的!

如今,跟當時一起創作zine的朋友聊到,還是會驚訝於當年彼此居然能這麼有熱忱地完成沒什麼經濟效益的事。結算投注無數心力的作品收益,每人平分到的錢,其實打工一天就能賺到了。

有人說:「學生最寶貴的就是擁有許多時間。」這兩本書也是為當時在創作半路上的我們做個紀錄。

(取自真的真的真的臉書)

問:大學就讀動畫系,畢業後也從事動畫工作,你覺得創作動畫與漫畫的差別在哪裡?畫漫畫時,會受到動畫訓練的背景影響嗎?

Doz:在校時,其實我很少做實驗性強、概念抽象的動畫,幾乎都帶有人物劇情。動畫跟漫畫有許多重疊之處,說得輕浮點:同樣呈現一個故事,漫畫所需時間卻少很多。逐格動畫太累了,5分鐘的劇情要用3個月來製作。兩者相較之下,只是表現方式有所轉換,漫畫能透過格子大小去掌握敘事節奏。

曾有人說能從漫畫看出我的動畫背景。我想對方是從我的漫畫裡看到了動態連貫性,以及將鏡頭語言使用到分鏡上的習慣。我曾看著別人用數張單格呈現頭髮紛飛的漫畫美少年,內心質疑:「他這幾個連續動作,自然捲的地方(邏輯上)怎麼可能這樣跳來跳去?」我想,這就是受過動態訓練的執著,被觀念滲透的表現。將來也想把人物獨白較多、情節有發展性的漫畫作品製作成動畫。相同故事文本,加上不同的轉場、配音,讓氛圍重新鋪展開來,感覺會很新鮮。

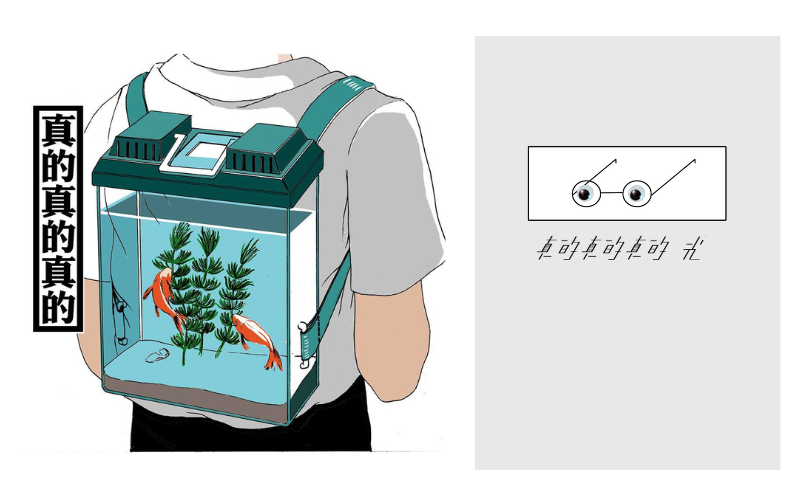

問:為什麼會想開創「車尾燈」粉專?一開始就有設定粉專的操作方向,或希望上傳作品具有一致的風格嗎?

Doz: 大學畢業後,準備進入職場,怕開始工作後習慣聽令做事,原來可發想的腦袋會逐漸遲鈍,就開了「車尾燈」粉專,鼓勵自己定時丟點創作故事上去,儲備起來,未來做動畫腳本能參考(如果有的話)。當時,我對放上去的內容並沒有太多要求,即使看似意義不明、沒人產生共鳴也沒關係。唯一前提是,上傳內容必須是自己看了會感到有點愉快的作品累積(這多少導致了我的佛系更新頻率⋯⋯)。

Doz Lin描繪戀愛對象年齡下修,腦洞大開的作品。

我所追求的作品調性,是冷的、輕便的。讀者們可以隨心所欲翻個一、兩頁,接收點什麼,再不帶負擔地離開,像在街上走過一間開著冷氣的小書店。開設「車尾燈」粉專時,就先設想好「這是一本攤開的書」,也因此,後來排版成冊時格外輕鬆,因為風格、規格一開始就設定好了。

問:對你來說「車尾燈」是什麼樣的存在?經營粉專期間,有發生過有趣的事嗎?有的話請跟我們分享。

Doz :車尾燈專頁發展到現在,仍然不以餵養速度、服務讀者的快速更新為主要目的,而是發表自認為值得畫下來的作品。打字就能說完的事情,我就不畫了,我會直接去臉書發動態,給朋友按讚。除非有特殊活動要說明與宣傳,發佈漫畫後,我也不會再另外打字,好讓讀者能單就畫面去閱讀、聯想。或許因為如此,近況閒聊的貼文之外,幾乎不會有人留言!我蠻喜歡的。像用聳肩跟點頭代替對話的派對。

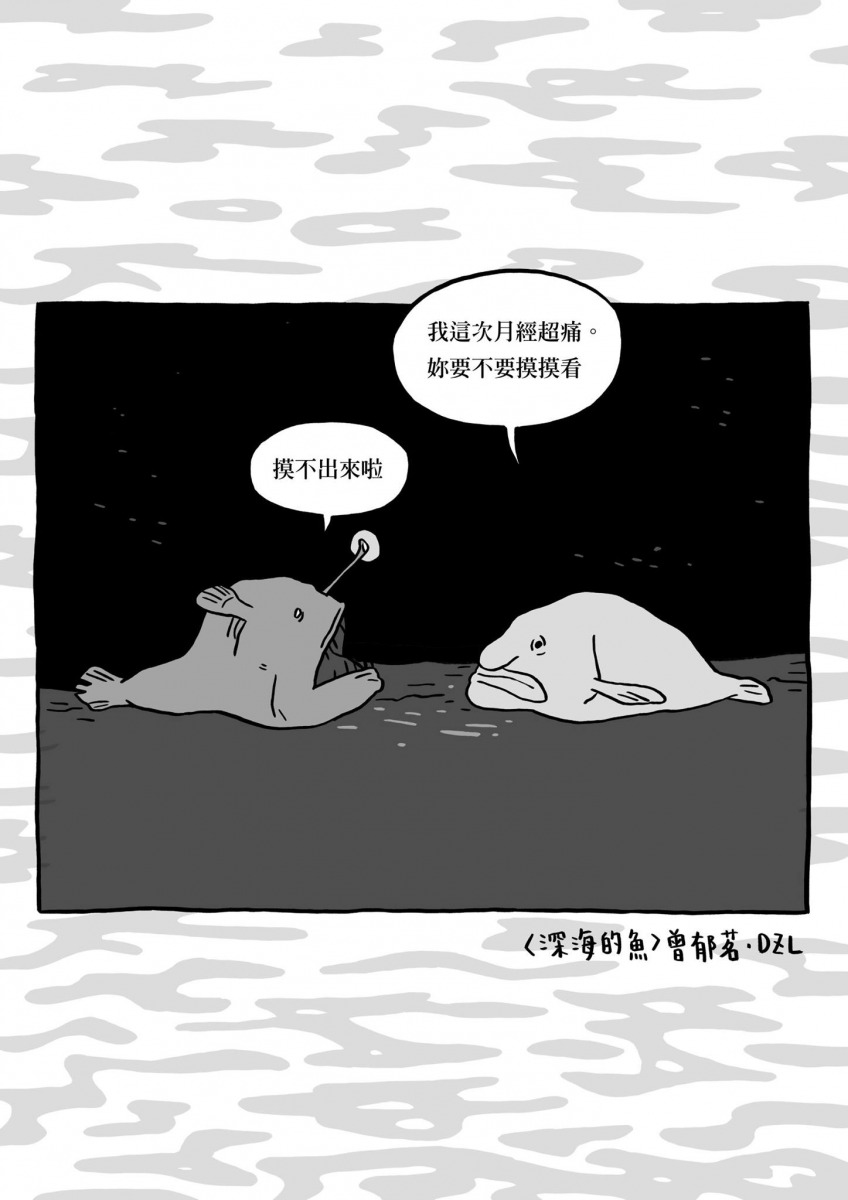

有一次,在粉專上辦活動,請參與者用留言的方式,隨機提供一句話,作為靈感讓我去生成作品。我不會去查語句的來源。如果是知名電影台詞,我也最好不要知道,讓我單純從字面上想像畫面就好。很好玩!同時也以這樣間接的方式,和車尾燈的讀者產生了共同創作的關係。

網友呂秉真提供Doz繪畫概念〈很累很痛但沒辦法〉作品片段,超級青春!

網友曾郁茗提供Doz繪畫概念〈深海的魚〉作品片段,莫名療癒。

問:《車尾燈》有許多筆觸簡潔、明確的作品,開放式結尾引人遐想。即使每個人理解角度不同,也似乎都能神奇地成立。你的創作靈感都來自哪裡?如何取材?

Doz :我是很會發呆、也很能腦補的人。小時候睡覺前,我會把明天可能發生的事全部想像一輪。至今在四下無人時,偶爾也會將腦內對話,以獨角戲的方式演出來。

早期練習畫漫畫,會直接擷取對話訊息的一段,來生成3到4格的故事。對話者之間的身分關係、話題討論的對象,都能在漫畫故事裡被隨意抽換。

目前的作品,有些劇情取材自真實事件(畢竟生活本身就很荒謬);有些則是把聊天內容、發生過的事當作故事開頭,再以自己的想像拼接後續發展。到現在,我慣用的創作方式之一,是以有趣的句子或畫面去延伸。例如,一個人把他的吻「砸」在另一個人臉上。

令人會心一笑的砸飛吻四格漫畫

問:自介提到喜歡「夾縫中消極的幽默」,能不能與我們談談幽默這個主題?會如何看待這幾年台灣喜劇脫口秀引發爭議的事件、關於幽默的界線?

Doz: 黑色幽默有它自身的吸引力,殘忍又真實的事情讓人發笑或疼痛,但一味刻薄容易流於憤世嫉俗。我一直都喜歡稍微恐怖、懸疑的東西,但創作時會追求尖銳跟溫柔並存,並和世界保持一定程度的距離和友善。

影射搬家發現床下舊東西包括「前男友屍體」的黑色幽默情節

近來對於幽默界線的討論已非常多。個人覺得,偶有那些開玩笑招討厭的事件,是當下觀眾直覺地產生了好惡,這跟講者事前準備多努力、事後講道理澄清沒什麼相關,不如說是講者沒有讓人欣賞、同意特定態度或價值觀的技巧。

問:有想推薦給讀者朋友、幽默感很對胃口的喜劇脫口秀高手嗎?

Doz: 想推薦單口喜劇演員Daniel Sloss的演出,他的段子偏黑暗,卻聰明、細膩又富有深意。

VIDEO

問:《車尾燈2》提到與漫畫家阿多一起去安古蘭的小故事。能否稍微分享駐村時交流的過程,或對你造成的影響?

Doz: 在安古蘭駐村時,跟藝術家們互動、觀察他們的創作方法與進程,成為我駐村的重點。

駐村時遇到的漫畫家,面對作品的心態都格外專注、浪漫,創作手法都很硬核(hardcore):用一年進行事前研究、用一年處理分鏡,接著,畫草稿到上墨線的過程,再花一年半。我會選擇用電腦完成的部分,這些漫畫家卻從草稿階段開始就一路手繪、親自描線上色。以三年半時間為基礎所造就的原稿作品,可說是極其精緻。

我感受到這些創作者充滿熱忱,努力以赴地描繪出來自心中的故事。對他們來說,完成每個作品,就是完整呈現內心獨一無二的小世界。 那樣的能量,讓我不禁覺得:「創造的感覺,就是活著的感覺啊。」回臺灣之後,我也想以這種心態多活一點。

問:最近有什麼生活目標?

Doz: 最近在嘗試的事情,是把目前會做的事做得更好、作品更完整、工作更有效率。創作方面,希望能持續進行跟別人的對話交流,還有保持觀察力!希望大家也可以從這個世界得到饒富興味的一瞬。

評論》當街叫喊國王沒穿新衣: 誠實到讓人倒抽一口氣再大笑的《車尾燈》

(林鈺馨攝)

翁稷安(暨南國際大學歷史系助理教授)

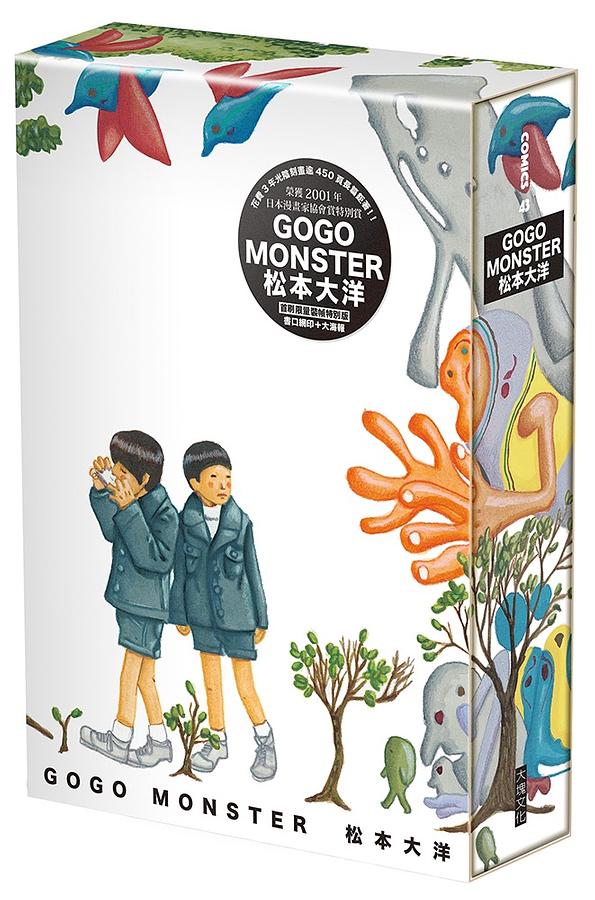

在分享Doz Lin的創作《車尾燈》前,想先岔題聊聊《GOGO MONSTER

這是松本大洋前往安古蘭國際漫畫節後,力圖開創新局的作品。日本漫畫評論家中条省平認為,「《GOGO MONSTER

然而,正由於生活中無所不在的負面,並非以輕易可見的樣貌存於世上,而是幽微卻無孔不入地滲透在日常裡,難以預測地偶爾閃現,才具有殺傷力。也或許,表與裡的對峙原就不存在,光與暗必須調和共存,才得以交錯構成人們習以為常的日子。一如Doz Lin在《車尾燈》透過作品所呈現的:略帶苦澀的幽默興味。

Doz Lin分別於2019、2022年自資出版《車尾燈vol.1》、《車尾燈vol.2》,兩部作品有著接近zine的體例,單頁或兩頁漫畫故事自成一單元。《車尾燈》以都會感十足的青春日常為主軸,集結了日常被人們不經意忽略的瞬間(無論是喜劇或悲劇),如同粉專上的自介以及第一冊的破題語:「你的車尾燈不會亮,需要後面的人跟你講。」

無論是《車尾燈》的畫面經營或敘事節奏都非常輕盈,能在最短的秒數內搏君一笑。然而,《車尾燈》本質上更像直指國王沒有穿新衣的孩子,戳破刻意遮掩的假象,直指人們無意或刻意忽視的缺陷和不完美。

在每個人都搶著用社群網站昭告天下:「我每天充實又快樂!我的人生最美好!」的年代,Doz Lin冷血無情地逆風大喊:「可是,你的車尾燈壞了。」她用作品點出,耀眼奪目、光鮮亮麗的生活表象,其實睜眼細看就能察覺其中夾藏著不完美與必然的黑暗。這似乎也是潛伏在Doz Lin作品中的主台詞。

在學生時期,Doz Lin和友人合編兩冊zine《真的真的真的:病》、《真的真的真的:光》,留下短篇漫畫作品〈嘴〉、 〈夜遊〉。兩篇故事雖然筆觸、調性不同,卻同樣訴說人生存在世,為順應社會所必須壓抑的負面思維與行徑。相形之下,《車尾燈vol.1》在圖像風格上打磨得更為精緻,讓讀者忍不住笑意之外,看起來更有信手拈來的隨興感。不過,一旦笑完細思故事,又往往感受到暗器般的尖銳,導致難以再度直視。

《車尾燈vol.2》逐漸出現較多頁數的故事,也包含作者近況的單元。每頁格數不限。畫風簡潔明快、帶有新穎的設計感,以生活場景及對話展現作者看待事物客觀冷冽的獨特視角,透過(多少稀釋過的)「地獄哏」傳達日常蘊含的黑暗面。

Doz Lin不打算表現虛偽,但也無意直言不諱到讓人無法親近。透過符應潮流、有著明快線條的畫面,在嘻嘻哈哈的笑聲中偷渡實話,這種塑造出強烈反差感的搞笑,某種意義上才是掌握了「地獄哏」的核心價值。

停止炫耀完美,停止忽視生活必要之惡。歡迎翻開《車尾燈》,讓 Doz Lin提醒你,每個人身上都有永遠無法卸載、廉價而微小的毛病。幽暗碎佈於生活,但唯有處於光亮對立面的幽暗永恆存在,人間才得以為人間。●

Doz Lin 車尾燈FB |車尾燈IG |《車尾燈vol.2》小誌賣場 |個人 IG

OB短評》#373 文字中迸發星火的極品好書懶人包

●博物日本

本草學與江戶日本的自然觀

The Knowledge of Nature and the Nature of Knowledge in Early Modern Japan

費德里柯.馬孔(Federico Marcon)著,林潔盈譯,衛城出版,650元

推薦原因: 知 批 思 樂 獨

本書從知識史的視野,在詳實梳理史料的基礎上,從博物學、本草學切入探討江戶日本對自然世界的認識體系。跳脫出以明治維新一刀切割近世與現代日本的窠臼,作者揭示日本近代的知識發展並非單純接受西方科學的影響,反而與其本草學傳統具有相當的延續性,進而翻轉一般讀者對近代世界「知識」、「現代性」等概念的刻板印象。【內容簡介➤】

●《台北大空襲》小說集

鍾旻瑞、林立青、張嘉真、陳又津、朱宥勳、瀟湘神著,尖端出版,400元

推薦原因: 批 議 文 樂

遊戲自願承載時間之愁,還一甲子前人們的身影、情感,也擔負將歷史記憶扎根的使命,賦予戰爭籠罩下的生命以血肉。小說集的企畫痕跡明顯,可見一搏之用心。6位作者帶著我們體驗於不同肉體和靈魂下,如何度過這段身心紛雜的戰爭尾聲歲月。【內容簡介➤】

●科學家

陳柏煜著,時報出版,580元

推薦原因: 設 文 樂 獨

從裝幀開始就反映出「科學家」(=作者)的世界觀——微觀自我與周遭。陳柏煜拿出理性取樣,再輕輕鑷起由我、文、影、展而來的標本,細細檢視其中的組織、節理、管道與流淌的汁液,給了一個清晰又奇幻的世界。【內容簡介➤】

●桑塔格

Sontag: Her Life and Work

本傑明.莫瑟(Benjamin Moser)著,堯嘉寧譯,衛城出版,1000元

推薦原因: 知 思 樂

這部得獎的傳記自然是好看的,因為它抖出了傳主最新出土的各種祕密,但它也不是那麼容易看,因為所謂的真相,其實也不過是各種觀點投射出來的現象,包括桑塔格自己看自己的觀點。人生一場,幾多分身,這也正是閱讀傳記的魅力所在。【內容簡介➤】

●北極星灑落之夜

ポラリスが降り注ぐ夜

李琴峰著/譯,尖端出版,450元

推薦原因: 議 文 樂

此作延續作者自作自譯的特殊出版方式,主要背景設定於東京二丁目同志街,描繪蟄伏其中的各種性身分與性樣態,也涉及日語特定性/別詞彙,猶如一部民族誌。然而對於台灣讀者來說,「性少數」與「政治事件」的交集在1990年代浮上檯面,之後兩相並進,在「民主」、「人權」等發展進程中匯集,而《北極星灑落之夜》雖觸及了台灣在地的歷史事件(太陽花運動等),但透過一個受傷的身體將之帶到另一個島上,使得歷史與個人的傷痕不再侷限於特定土地與身體,也打開了「同志文學」的定義與想像。【內容簡介➤】

●周夢蝶 × 漢樂逸(兩冊)

《周夢蝶詩集精選,暨荷蘭詩人漢樂逸英譯》、《逸讀周夢蝶》

周夢蝶、漢樂逸(Lloyd Haft)著,漢樂逸、董恒秀譯,漫遊者文化,760元

推薦原因: 知 文 樂 益

已故詩人周夢蝶的中英詩選,出自荷蘭詩人漢樂逸的選集與英譯,有如透過異邦人的眼光與精讀,將另一個周公帶到台灣讀者面前。詩作的選譯似乎來自譯者的個人經驗、喜好,較無特定觀點。但其中最特別的篇章或許是譯者/詩論者對於不同語言間的意義轉換、字符讀音,再三斟酌推敲的筆記與討論,讓譯者不再隱身於原作之下,也少見地記錄、補充了詩作翻譯的珍貴經驗。【內容簡介➤】

●女巫阿娥的香料廚房

活用四季常備香料,做出健康療癒的餐桌風景

阿娥(洪慧芳)著,聯經出版公司,480元

推薦原因: 知 實 樂

適隨在地風土節氣而生的香料知識,佐以口腹之慾而成的獨到食譜,高度情感與口語化的食材料理筆記,讓此書讀來很具特色風味。這類書籍雖然多如繁星,但能在常見主題中注入作者/料理人豐富的口氣與香氣的作品依舊可遇不可求,這是一本買回家就像交了一個朋友的陪伴之書。【內容簡介➤】

●社會事:權勢者的勝利手冊

台灣地方政治史的50個關鍵字

張辰漁、莊岳燊、曾沅芷、許雅玲、吳昌峻、陳力航著,前衛出版,350元

推薦原因: 議 樂

此書可能會讓部分讀者想起《超級大國民》這部電影裡提及的一段時代背景,那是地方勢力崛起、黑金選舉橫行的1980-1990年代,也是各黨派利益糾葛不清、不分顏色一鍋黑的時代。此書將此時代現象命名為「社會事」,以50篇關鍵字鋪展這一複雜、地下的政治圖像,涉及公共事務與個人慾望、生機蓬勃與毀滅地獄般的事態起落,是一部特別的「庶民史」與另類政治經濟民族誌。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量