童書書房》沖繩歸還日本50週年,繪本《被捲入沖繩戰的少年》鮮明重現戰事,及其他藝文短訊

【時令繪本】

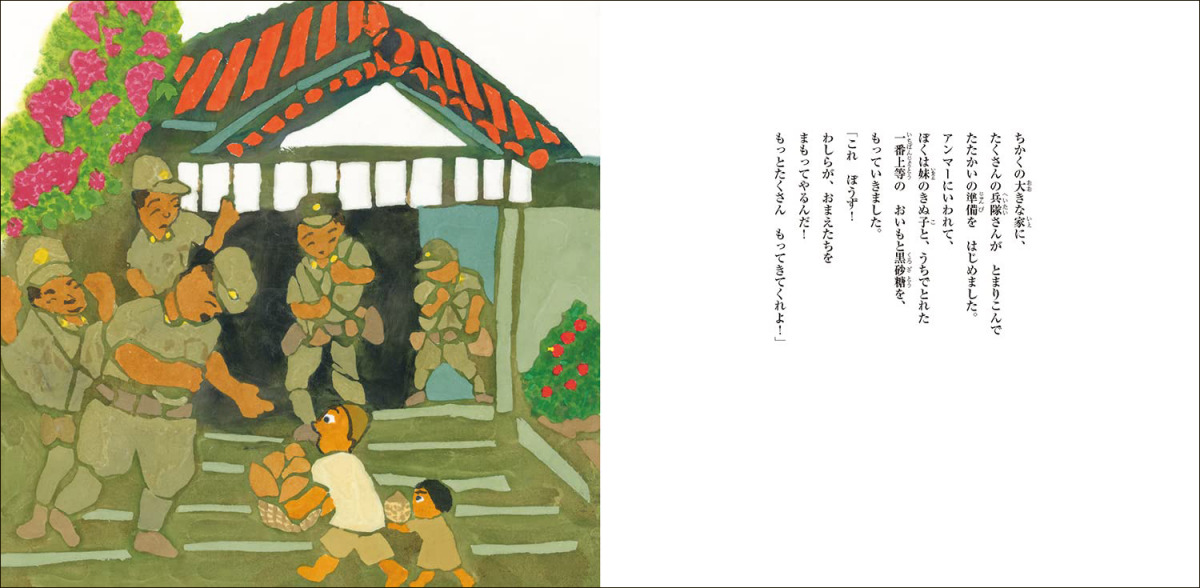

■今年是沖繩歸還日本50週年,著有《不可思議的朋友》繪本作家田島征彥推出新作《被捲入沖繩戰的少年》(なきむしせいとく 沖縄戦にまきこまれた少年の物語)。田島用「型繪染」的作畫手法鮮明地重現日軍和美軍在沖繩本土的戰事。本書背景設定在1945年,8歲男孩せいとく的父親和兄長被徵召離家,せいとく隨著母親和妹妹一路往南逃,途中卻和她們失散,而愛哭鬼男孩在經歷過戰爭後,也變得不再哭泣⋯⋯

■今年是沖繩歸還日本50週年,著有《不可思議的朋友》繪本作家田島征彥推出新作《被捲入沖繩戰的少年》(なきむしせいとく 沖縄戦にまきこまれた少年の物語)。田島用「型繪染」的作畫手法鮮明地重現日軍和美軍在沖繩本土的戰事。本書背景設定在1945年,8歲男孩せいとく的父親和兄長被徵召離家,せいとく隨著母親和妹妹一路往南逃,途中卻和她們失散,而愛哭鬼男孩在經歷過戰爭後,也變得不再哭泣⋯⋯

田島雖然不是沖繩人,卻深受當地的歷史和風土人情吸引,40年來不間斷前往沖繩。他曾經和經歷過沖繩戰的居民交流,對方說小時候因戰爭被迫逃難心有不甘,緊咬著家中的柱子不肯鬆口離開。這段往事在田島心中餘波盪漾,加上有感於日本近代美化戰爭的說法逐漸增加,同樣也是戰爭世代的田島希望能夠創作繪本,再現戰爭中無辜平民被捲入戰爭,極力擺脫無邊恐懼的掙扎,藉此傳達作者的反戰意識。曾經被美軍實質統治50年的沖繩儘管已經回歸日本半世紀,依然要面對去軍事化的難題。書名中的「被捲入」,呼應了沖繩因地理位置從琉球王國降格為日本的一縣,在近代又成為美、日軍軍事活動重要據點的無奈。

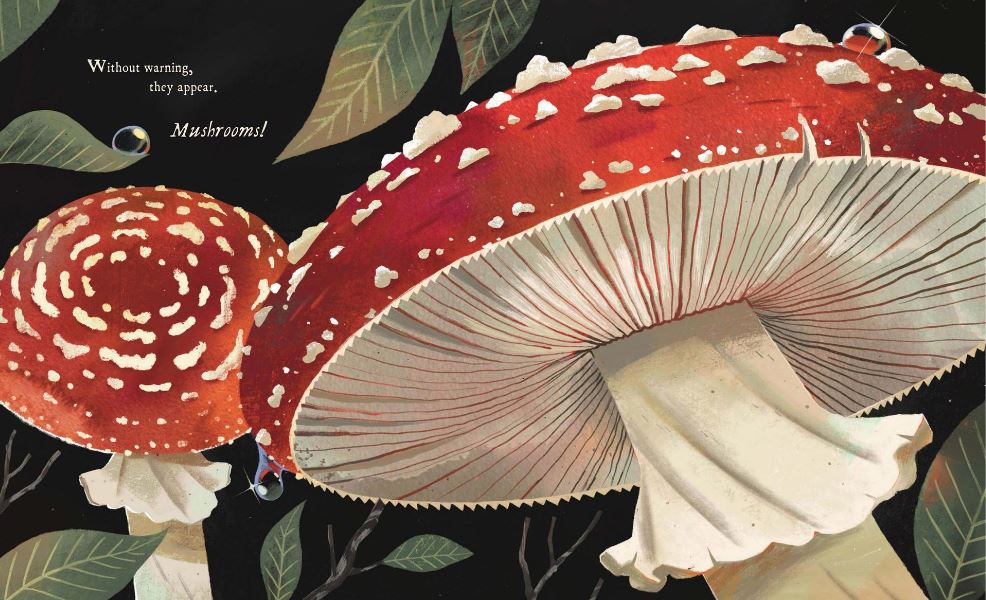

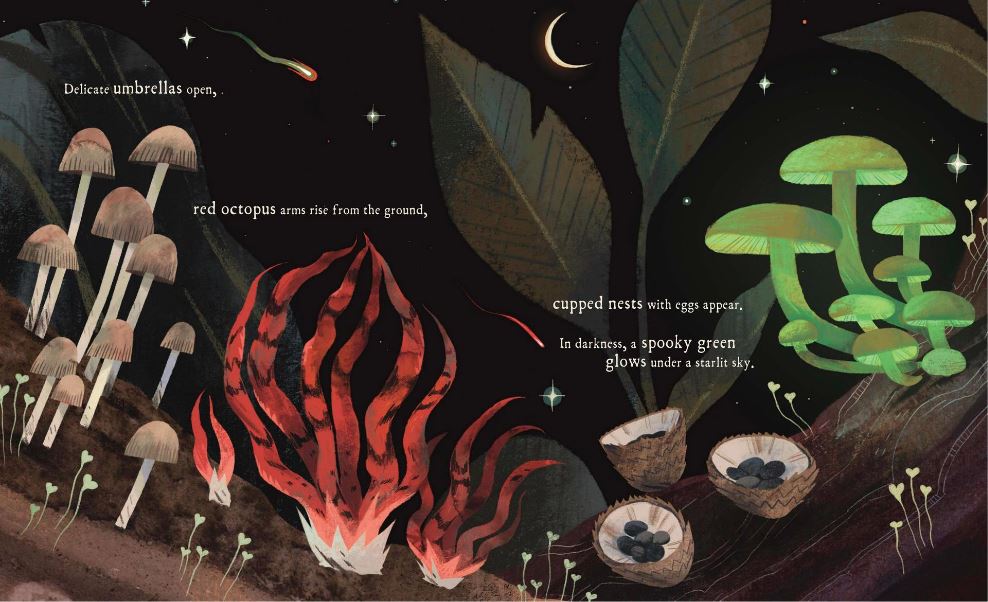

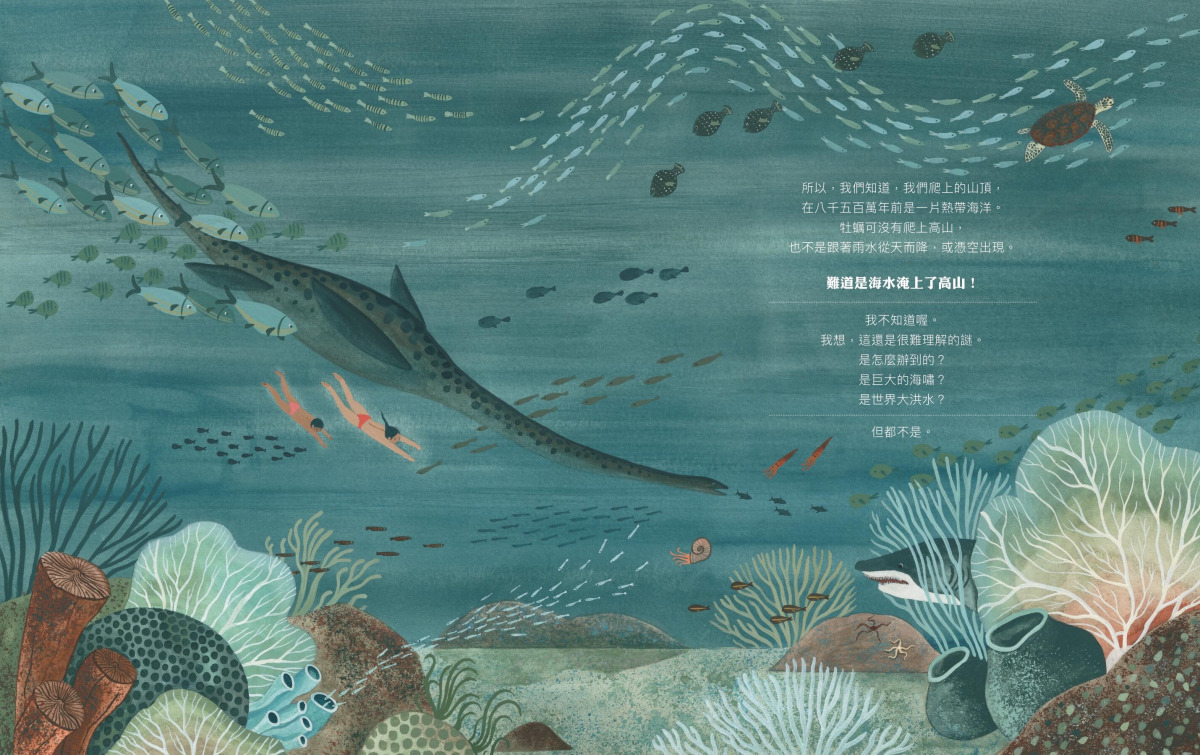

■梅雨季即將進入尾聲,很快又要迎接颱風和雷陣雨了。在潮濕的季節只要稍不注意,家中角落大概就會被各種「香菇」占領了吧~雖然發霉很令人厭惡,但要是從自然的角度來觀察,會發現包含黴菌、菇類在內的真菌其實具有超乎想像的能力,甚至可以呼風喚雨!不相信的話請看看繪本《Mushroom Rain》(菇菇之雨)。

作者Laura K. Zimmermann是大學教授兼兒童讀物作家,她在書中用淺顯易懂的文字介紹菌菇的神祕功能,例如在地底下互相通聯的菌絲網,還有菌菇如何製造螢光物質散發詭異光芒,有些菌菇甚至還會發出口香糖或楓糖漿的味道來吸引人。書後附錄介紹了菌菇的研究資料,原來它們的孢子能噴發出10億顆以上,試想一群菌菇一同噴發的孢子量有多驚人!孢子除了是繁殖工具以外也是優質凝結核,上升到高空後能讓水氣攀附成雲降雨,以利孢子傳播生長,下雨天過後容易到處發霉就是這個原因。本書繪者Jamie Green捕捉到菇菇的魅力,不管是樸素的菌菇或是在黑暗中散發著詭異氣氛的菌菇,看起來都十分誘人,讓人想要靠近一探究竟。

【新書問世】

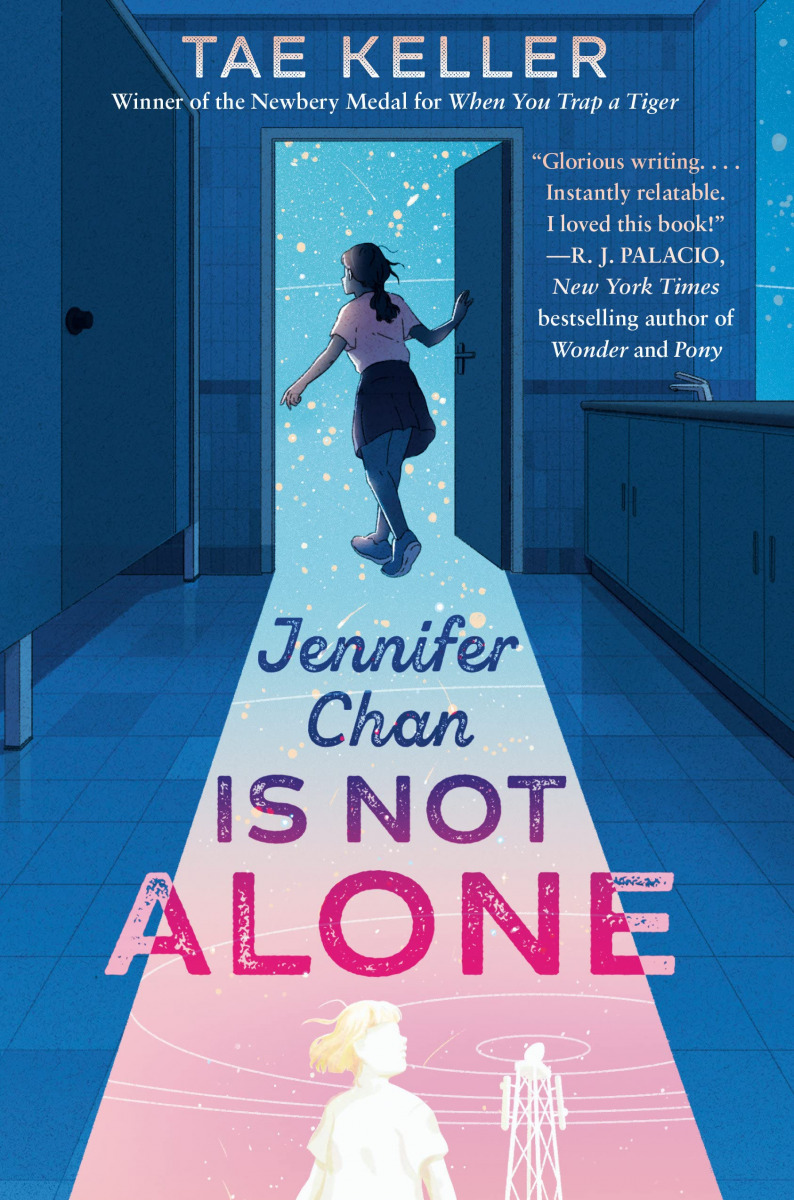

■以《遇見虎靈的女孩》獲得紐伯瑞獎的作家泰.凱勒(Tae Keller)推出新作《Jennifer Chan is not Alone》(珍妮佛.陳並不是獨自一人)。平淡的小鎮因為轉學生珍妮佛的失蹤而掀起一陣波瀾,而主角瑪洛莉想辦法從珍妮佛的日記中挖出線索追查她的下落,但瑪洛莉在乎這起失蹤案件,是因為她在乎珍妮佛嗎?

■以《遇見虎靈的女孩》獲得紐伯瑞獎的作家泰.凱勒(Tae Keller)推出新作《Jennifer Chan is not Alone》(珍妮佛.陳並不是獨自一人)。平淡的小鎮因為轉學生珍妮佛的失蹤而掀起一陣波瀾,而主角瑪洛莉想辦法從珍妮佛的日記中挖出線索追查她的下落,但瑪洛莉在乎這起失蹤案件,是因為她在乎珍妮佛嗎?

本書分為現在、過去兩線進行,在珍妮佛還沒轉學過來之前,關於她的八卦已經滿天飛,例如她曾經用空手道手刀把同學劈到住院、媽媽是個通緝犯等等。實際見到面之後,瑪洛莉發現珍妮佛雖然並不像傳言所說,卻也不是個普通人:她做事不在乎外界觀感,而且還相信外星人的存在,讓她在校園中成為被霸凌的對象。瑪洛莉原本對珍妮佛充滿興趣,後來卻成為霸凌她的一員。究竟珍妮佛失蹤是因為跟外星人接觸,還是因為被霸凌呢?本書在解開珍妮佛下落之謎的同時也剖析加害者的心理,作者沒有把霸凌者都寫成壞人,而是細細刻畫角色的行事動機,這並非替他們開脱,而是想讓讀者知道,當每一個人都做出錯誤的小選擇,會累積成多麼可怕的後果。

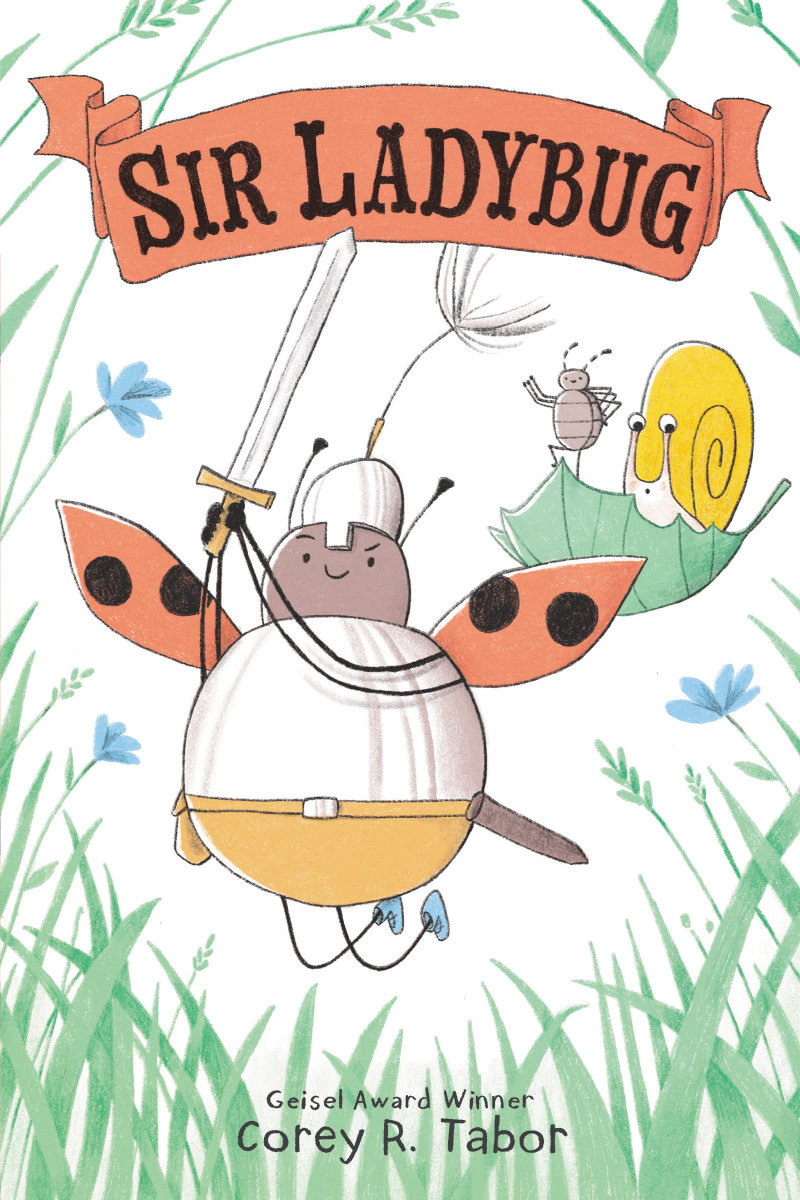

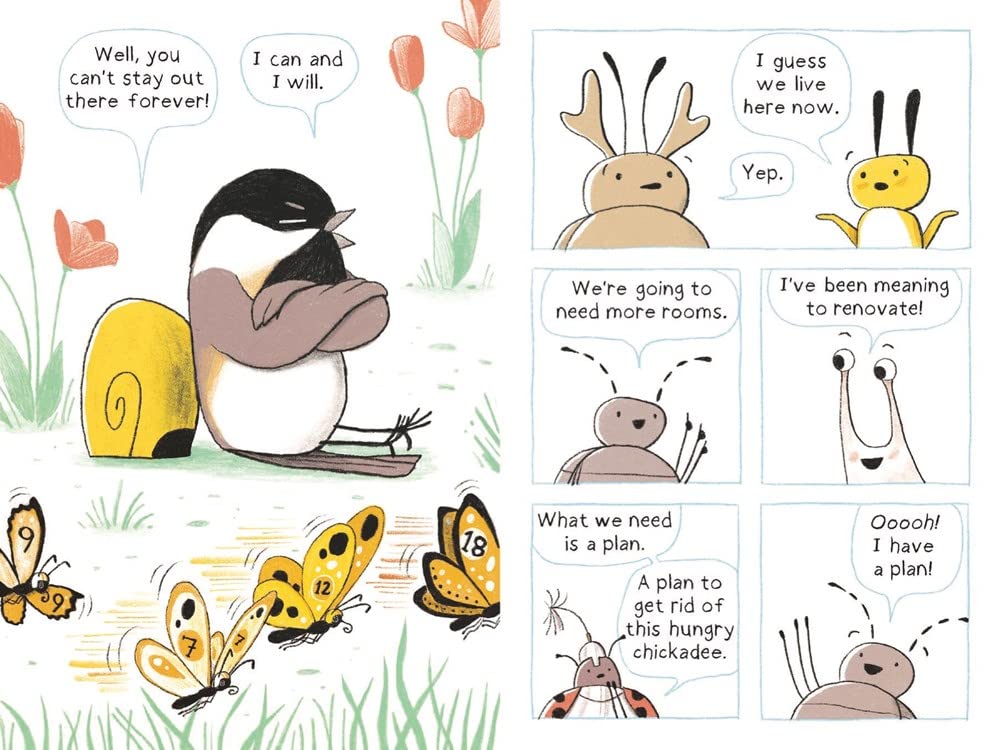

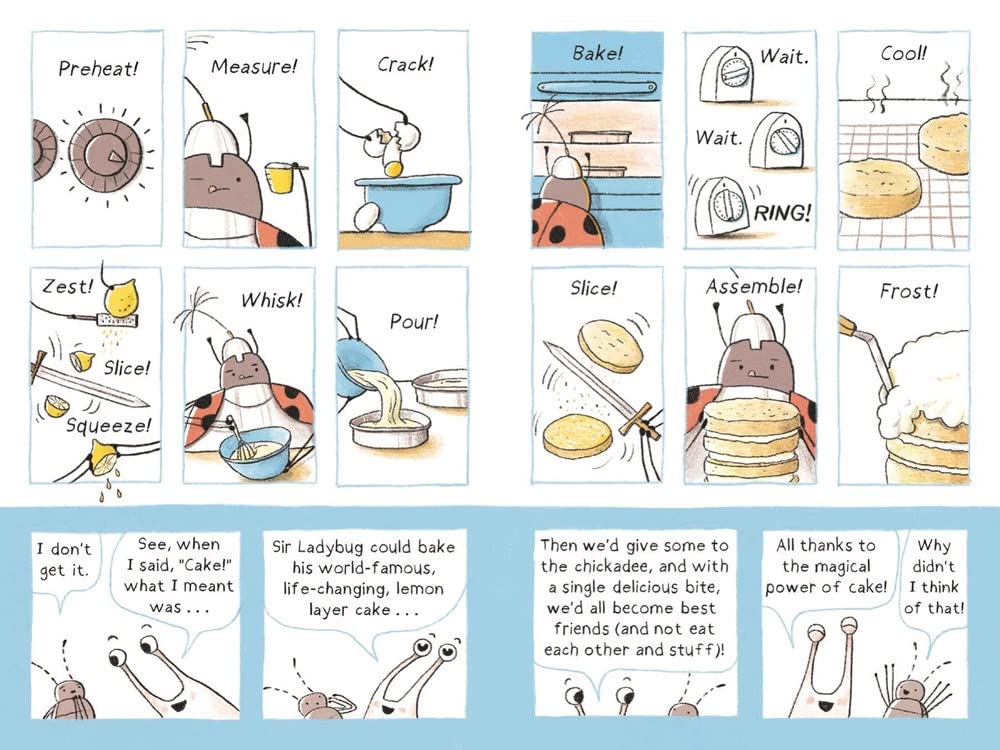

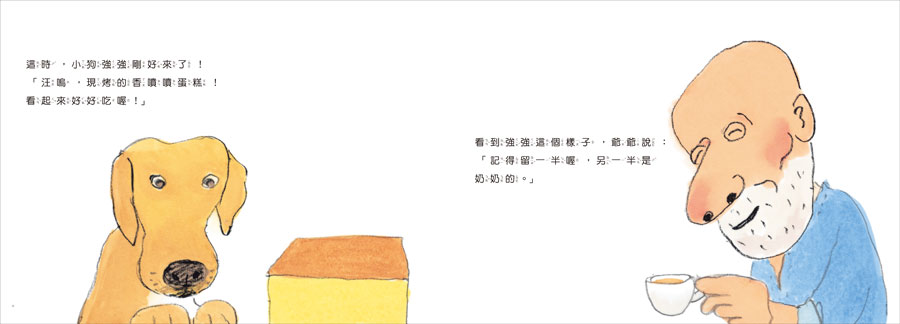

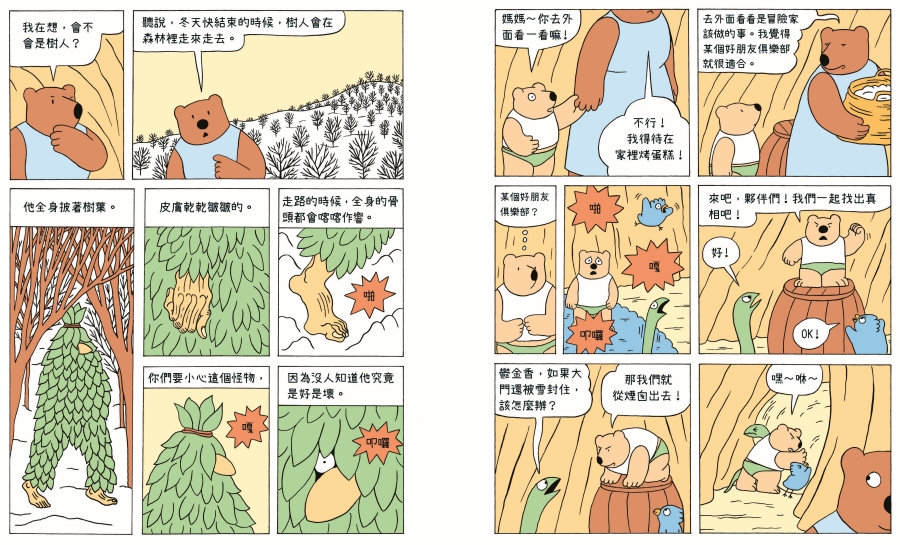

■著有《翠翠掉下去了》的凱迪克獎繪本作家科瑞.R. 塔博(Corey R. Tabor)推出新作《Sir Ladybug》(瓢蟲騎士)漫畫,主角瓢蟲騎士和他的蝸牛隨侍、傳令兵鼠負(roly-poly)出發冒險,途中遇到了一隻不想被「怪獸」吃掉的毛毛蟲躲進了隨侍的蝸牛殼裡,而所謂的怪獸——其實只是一隻黑面山雀——也很有耐心地守在蝸牛殼外,等毛毛蟲出來一口吞下肚。

■著有《翠翠掉下去了》的凱迪克獎繪本作家科瑞.R. 塔博(Corey R. Tabor)推出新作《Sir Ladybug》(瓢蟲騎士)漫畫,主角瓢蟲騎士和他的蝸牛隨侍、傳令兵鼠負(roly-poly)出發冒險,途中遇到了一隻不想被「怪獸」吃掉的毛毛蟲躲進了隨侍的蝸牛殼裡,而所謂的怪獸——其實只是一隻黑面山雀——也很有耐心地守在蝸牛殼外,等毛毛蟲出來一口吞下肚。

再這樣耗下去,騎士一行人都不用冒險了呢,於是瓢蟲騎士決定烤一模他最拿手的檸檬蛋糕餵飽山雀,解決了僵持不下的局面。這次的新作和繪本相當不同,漫畫分鏡如動畫般流暢,讀者可以從鼠負和蝸牛一搭一唱亂出主意的場景,見識到塔博編寫搞笑及吐槽對白的功力。本作預計會發展成系列作,第2集《瓢蟲騎士與女王蜂》以及第3集《瓢蟲騎士與書蟲》將在下半年推出。

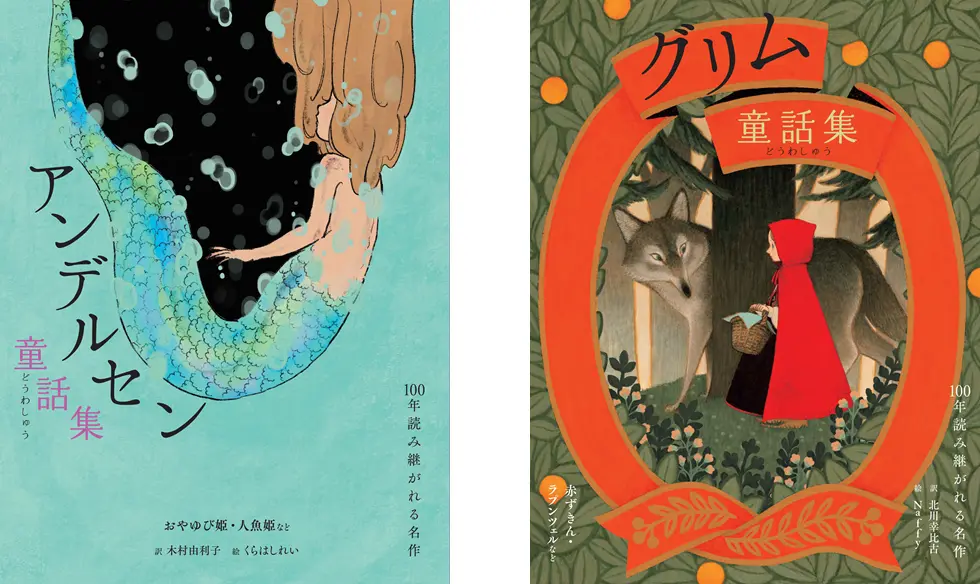

■日本出版社「世界文化社」發行了百年名作(100年読み継がれる名作)系列的最新2冊故事集,收錄新翻譯的安徒生與格林童話的故事,內容包含讀者耳熟能詳的〈拇指姑娘〉、〈人魚公主〉,以及〈小紅帽〉、〈長髮姑娘〉等作。這套百年名作系列重新包裝出版廣泛閱讀的經典讀物,取材範圍不只有西方的童話故事,也包含日本的兒童文學作家,例如宮澤賢治,以及早逝的新美南吉。

本次新作的封面繪製者分別為繪本作家くらはしれい(倉橋伶衣)以及著有《Mou》、《城の少年》的Naffy。台灣觀眾或許還不熟悉くらはしれい,她的作品包含插畫集《夢之子》、《王さまのお菓子》(國王的點心),前者已有中國出版社翻譯上市。倉橋的作品中經常可以見到孩子和動物的主題出現,頁面翻動之間瀰漫著濃濃的懷舊風情。

【跨界合作】

■Netflix的青春校園劇《戀愛修課》(Heartstopper)第一季在4月推出後,受到廣大影迷熱烈迴響。兩個可愛少年查理和尼克之間的純愛氛圍,加上呼應原作的漫畫框線和小花效果提供了十足的沉浸感,能夠讓人忘卻現實生活的人際焦慮。本劇改編自漫畫家/作家艾莉絲.歐斯曼(Alice Oseman)的同名網路條漫作品(webtoon)。歐斯曼本人出任編劇,年僅27歲的她已經累積了10年的創作歷程,作品包括小說和漫畫。

歐斯曼的創作世界中,角色們彼此互有關連,例如小說首作《Solitaire》的主角是查理的神祕姊姊多莉,第二部小說《Radio Silence》的主角是查理的睿智好友Aled Last。角色們在歐斯曼筆下的文字、圖像世界中來回遊走,探索青少年的課題,例如學業、人際關係、外型、性向、壓力和心理疾病。雖然作品碰觸沉重的議題,但整體維持在輕快明確的調性,個性鮮明的角色們彷彿真正活著一般,替無法坦率的孩子們代言說出心事。

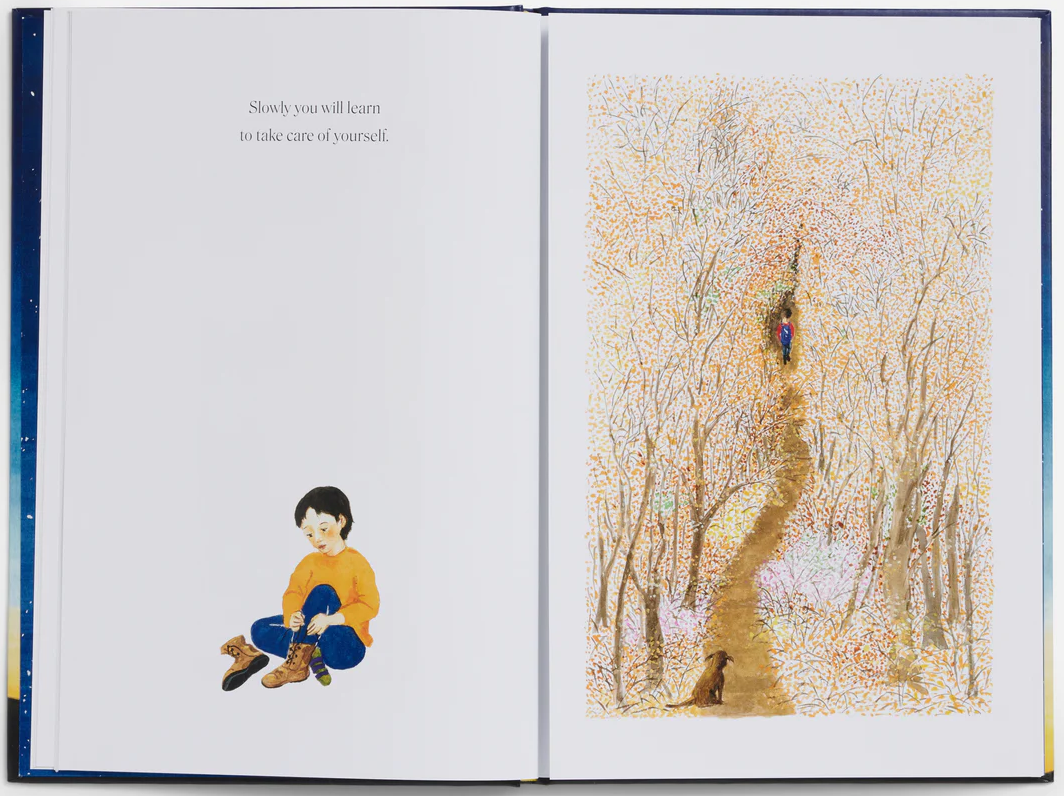

■曾經執導喜劇片《新手人生》、《20世紀的她們》的導演Mike Mills,去年推出的感人作品《C’mon C’mon》以4本兒少、親子讀物為劇情推進主軸,劇作頗受好評。演員瓦昆.菲尼克斯飾演記者強尼,走訪美國各地,訪問孩子對於未來的夢想。強尼姊姊的9歲兒子半路加入訪談工作,一開始只是充當小幫手,接著侄子反客為主訪問舅舅,讓他說出更多心裡話。強尼在記錄孩子夢想藍圖的同時,逐漸面對兒時創傷,思考成長過程中的痛苦與愛之間的關聯。

或許成人需要透過孩童天真叩問的力量,才能對過去劃出一刀又迅速止血吧。劇中強尼朗讀繪本給侄子聽的片段令人印象深刻,朗讀的繪本是Claire A. Nivola在2014年出版的《Star Child》,故事主軸和劇作本身相呼應:天上的一顆星星深深被地球的活力吸引,轉世成一名小男孩。在生命走到盡頭時星兒不得不離開,但他在飽嘗人生滋味後知道,他深愛著這個美麗又奇怪的世界。繪本因電影上映之故獲得改版重新上市的機會,色彩經過重新處理,並且增添新頁面。有趣的是,替繪本再版的不是出版社,而是獨立電影公司A24,也就是《C’mon C’mon》的製作公司。●

話題》逃避並不可恥,心動就馬上行動:日本繪本新台柱吉竹伸介

2013年4月,40歲的吉竹伸介出版了繪本處女作《這是蘋果嗎?也許是喔》,一口氣獲得當年的MOE繪本屋大獎第一名、產經兒童出版文化獎的美術獎、以及「(池田晶子記念)我、就是Nobody獎」!雖說是中年出道,但吉竹伸介一亮相就如彗星般橫空出世,立馬成為近十年來照亮日本童書界的超級暢銷作家。

更令人不可置信的是,從2013年登上MOE繪本屋大獎第一名的寶座之後,至今吉竹伸介的新作每年都登上該獎項的前十名,2020年甚至除了奪得第一名之外,還有其他3本新作繪本同時進入前十名;2021年也是在拔得頭籌之外,還有兩本新作入前十名。若說吉竹伸介是這十年來日本繪本書市的台柱,實不為過。

容我稍微介紹一下MOE繪本屋大獎。

《MOE》雜誌以成人讀者為對象,主打有繪本的生活提案,每期都有精彩的專輯,讓繪本控很難抗拒。1979年就已創刊的《MOE》,長期以來為日本繪本市場培養了大批的成人粉絲,也奠定在業界與讀者間的威信。

2008年《MOE》雜誌創立了一個特別的獎項,就是由日本全國實體書店約有千人的童書店員(目前已經變成3000人),票選出當年出版的最佳繪本,即是所謂的「繪本屋大獎」(「繪本屋」也可以直譯為「賣繪本」的人)。童書店長或店員通常都是既懂童書優劣,又通曉市場趨勢、明白孩子們喜好的專業人士,由他們選出的書單,基本上就是一份「叫好又叫座」的排行榜。

看到這份「暢銷」與「成功」履歷,再加上出版宣傳戴上的「無厘頭創意大師」光環,你可能會認為吉竹伸介從小就是個活潑開朗、鬼點子一籮筐的小孩,然而,並不是。

在一次訪談中,吉竹伸介提到他創作《逃離吧!腳就是用來跑的》初衷,吉竹揭露他小時候很沒自信,童年也不算快樂。很希望獲得母親的認可,也因此很怕惹母親生氣。他當年就是採取從不擅長事物「逃避」的態度,一直到今天,最終找到一份自己喜歡的工作。「大我兩歲的姊姊是個很會自我表達、什麼都會的『天才』。相較之下,我覺得自己什麼都不行,總是一個人默默閱讀,也沒有朋友。」吉竹伸介如是說。

大學畢業後,吉竹伸介當了半年的上班族,為了宣洩壓力,他開始在手帳上畫一些小圖。對於容易產生負面想法、有時覺得生活沒意義的他,剛開始畫這些小漫畫是為了療癒自己,卻因而發現「在這個世界上,只要你願意尋找,就能找到有趣的事。」

2013年時,吉竹第一次有機會出版繪本,但在為線稿上色時,卻發現自己抓不到對的顏色。編輯後來提議:「找設計師來上色吧!」吉竹這才鬆了一口氣。不會上色的繪本畫家,真是前所未聞!不過,這件事讓吉竹學到,任何人都有不擅長的事物,只要在自己擅長的事物上竭盡全力就好。其他的,可以商請別人幫忙,是沒關係的。

逃離自己不喜歡的人、事、物,同時,也積極去尋找自己喜歡的人、事、物。這些都是人生旅途上的選擇,吉竹用他自己的人生經驗學會選擇,也告訴讀者,你是自由的,你也可以選擇。除了這麼精練的訊息,看著吉竹「不用力」的插圖,你的心也會鬆軟下來。

對了,《逃離吧!腳就是用來跑的》即是2021年MOE繪本屋大獎的前十之一。另一本吉竹伸介進入2021繪本屋大獎前十名的《我來幫你開!》,也是筆者翻譯的,即將出版,敬請期待。●

にげて さがして

作者:吉竹伸介(ヨシタケ シンスケ)

譯者:游珮芸

出版:親子天下

定價:340元

【內容簡介➤】

作者簡介:吉竹伸介

1973年出生於神奈川縣。筑波大學藝術研究所總合造型學科畢業。擅長捕捉日常中不經意的小事片段,以獨特視角切入的素描集、童書插畫、裝插圖散文等,在各種領域皆能見其作品。曾以《我有理由》(親子天下)獲得第8屆MOE繪本屋大獎第一名,《這是蘋果嗎?也許是喔》(三采)獲得第6屆MOE繪本屋大獎第一名、第61屆產經兒童出版文化獎美術獎等獎項。育有兩子。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量