從閱讀與書市的視點來看,頂尖小說家以其精采絕妙的作品,強烈吸引著讀者的追讀,而且隨著系列作品陸續刊行,鐵桿粉絲也會成正比快速增加,小說家因此勞作得到豐厚的版稅,出版社有不斷增刷的加持,難怪會計經理每天做夢都要笑得合不攏嘴。這的確是共創雙贏的佳例。

然而,精明的讀者總有獨特的想法。在他們看來,小說家創造傑出的作品有各種優質條件促成,但那終究是精算出來而無傷大雅的虛構情節,一種能夠神奇激發閱讀娛樂的技藝。如果換成思辨小說或自傳體小說,作者所呈現出的生活經歷,一定比小說本身更有可讀性,因為這等同於作者與讀者坦誠相見,放下小說必要的虛構及其道德帷幕,以接近百分百的真實面貌與讀者做深刻的交流。

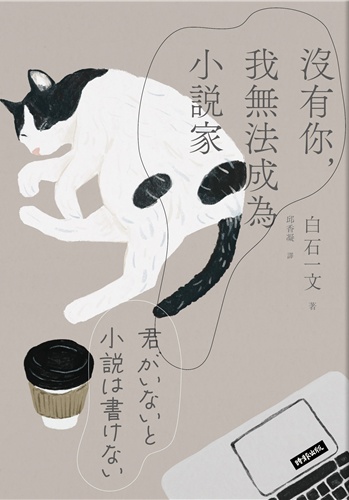

由此而言,白石一文的《沒有你,我無法成為小說家》這部半自傳性的私小說,正符合讀者理想的應求,並可滿足探知(偷窺)作家隱私的慾望。

➤在作家之前

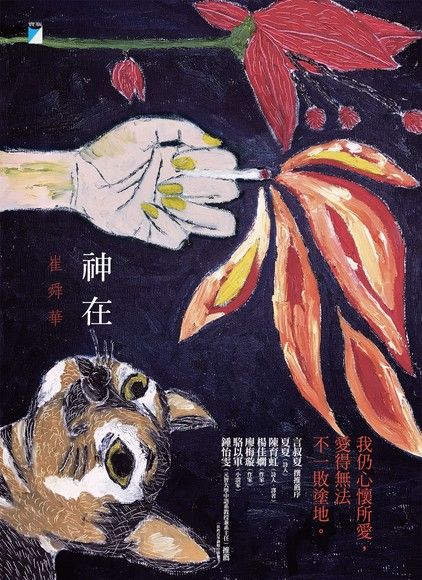

《沒有你,我無法成為小說家》原版書封

白石一文不愧是編輯出身,這部作品並沒有文青病者慣有的濫情渲染,打趣地說,就算他腦海中曾閃過類似的念頭,他的責任編輯絕不會同意。這部作品觸及的範圍很廣,全書以148則理智溫情的隨筆構成,有針對出版界偏重錄取東大畢業生,他們卻缺乏實際創意表現的呼籲與批評;有他自身家庭背景的回述,在出版社擔任編輯期間,與職場上司和作家及其採訪政治人物的互動、辦理和運作文學獎背後的祕辛;有面對故友的溘然辭世,進而開始思索追問生命的存在意義;有因為寫作進度遇到挫折恐慌症發作的無助感;有他為什麼與元配離異、與獨生子兩地分隔漸行疏遠的無奈。

在書中,他提及42歲時辭掉安穩的編輯一職,投入專職寫作的諸種挑戰;有他資助失業的朋友旅行寫作的故事等等。此外,他還毫不掩飾地道出,覓得同居女友有了感情歸宿,他仍為這若即若離的關係惶惶不安。換句話說,這是他對讀者做出最大程度的自白,把它當成作家的另類回憶錄也不為過。

白石說,他從小就熱愛閱讀小說,將來想成為小說家。以撰寫歷史小說為生的父親告訴他,寫小說急躁不得,40歲以後,累積更多人生經驗,小說會寫得更好。果真,他聽從父親的勸告,到了42歲才轉換人生的跑道。

➤小說家父親

他父親是個很有原則、不為利誘折腰的歷史作家。例如,在日本歷史小說界有個共識,只要小說中有織田信長、豐田秀吉、德川家康任何一人,它就能夠贏得眾多讀者支持,亦即穩賺不賠的保證。各出版社的責任編輯都這麼建議,但直到最後他父親仍沒有點頭。他父親表示,並不是他討厭這些歷史著名人物,而是他希望藉由身旁人物來突顯他們的形象。其後,他的確寫了以淺井長政為主角的長篇小說。

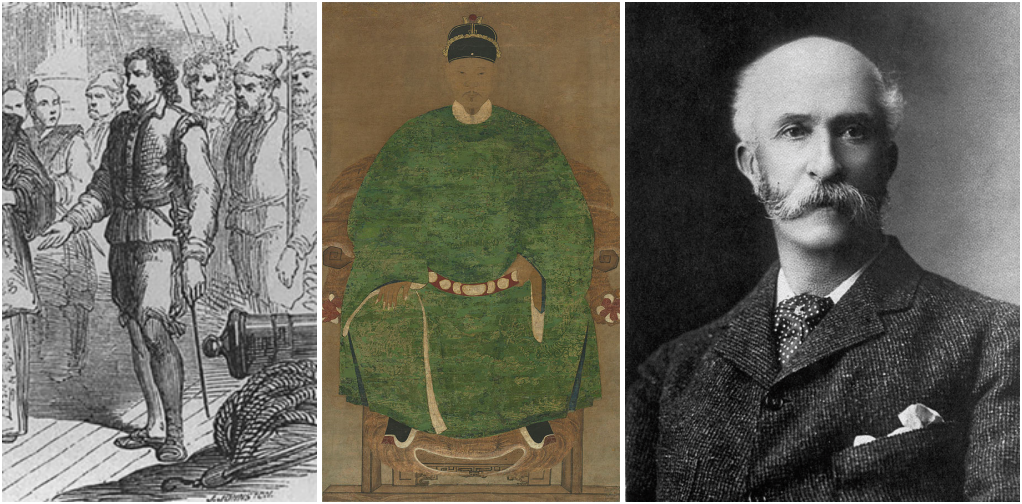

他父親偏好描寫的人物還有威廉.亞當斯(William Adams)、鄭成功或湯瑪士.哥拉巴(Thomas B. Glover)等橫渡大海前往異國的男人。他這樣堅持,就在為海洋時代小說中找出一條活路來,而這個自主性極高的創作觀,自然而然也影響著白石一文。

左起:威廉.亞當斯、鄭成功、湯瑪士.哥拉巴(圖片來源:wikipedia)

➤沒有編輯,無法成為小說家

必須指出,白石一文在實務編輯的經驗當中,確切習得和見證到專業作家的本領,而這成為他日後寫作的路標。他在A出版社月刊雜誌編輯部工作時,總編輯對他說,其年輕時擔任三島由紀夫警世隨筆集的責任編輯。其實,那本隨筆集全部出自三島的口述,亦即將三島口述內容直接收錄成書的。

一般而言,有些書籍是透過作家訪談的速記摘要,然後再構成正式的文章,有的則是從錄音檔逐字稿打出來。然而,只有三島例外,他的理路清晰娓娓道來,口述結束後,不加修改即可排印成書了。曾有與三島同時代的名作家對此不服氣,也想挑戰展示身手一番,最後都以失敗告終。

具體地說,三島不僅具有鬼才的稟賦,其口述成書的真功夫,足令文壇和出版業界為之佩服。在那之後,白石一文重讀了《午後曳航》等書,再次對三島的寫作技藝擊節稱賞。

讀畢全書,我認為這部作品有著多重的意義,並發揮心靈雞湯般的勵志作用。首先,編輯資歷豐富的白石並不囤積居奇,而是與臺灣讀者分享日本作家的產生與運作過程:大出版社的編輯如何與作家打交道,他們擔任作家的責任編輯,並不只是出差校對而已,多年的歷練讓他們(編輯)同樣具有挖掘新人作家的慧眼,因為他曾經成功地挖掘出筆力不遜於司馬遼太郎的歷史作家。

有此實質的成就支撐,使白石更具信心了,他始終堅信編輯的工作不是伺候作家,而是打造作家。其次,他同理心看待小型出版社的艱難處境,尤其在激烈的競爭中,由於資源的不對等,「微小」不敵「巨大」,終究是殘酷的現實。對此,他並沒有說大話,任意開出什麼最佳的良方妙策,而是誠實面對思索自己的問題,極具耐心逐個地克服與修正。我們可以從他近年來多部暢銷的長篇小說,以及越寫越好的作品中找到證明。

最後,我們有必要對這本書的編輯表示敬意。根據白石寫在台灣版後記所言:「《沒有你,我無法成為小說家》一書,2017年8月至2019年2月連載於新潮社發行的小說雜誌《小說新潮》上,連載時標題為《一個人去買麵包的那些日子》,小說出版之際,應責任編輯的要求,將書名改成《沒有你,我無法成為小說家》。現在回想起來,《一個人去買麵包的那些日子》好像比較好。這部小說可以視為一種思辨小說,雖然設定了主角,但思辨者卻是作者自己。」

不過,聰明的讀者諸君一定看得出來,取名《沒有你,我無法成為小說家》多麼強勁有力,多麼吸引讀者的眼球,絕對勝過忠實傳達日常生活感受的後者。而這就是傑出編輯的品格,勇於承擔責任,敢於逆勢而為,所以,我們也可以這樣解釋:沒有你(編輯)的提點,我無法成為(暢銷的)小說家。●

|

沒有你,我無法成為小說家 沒有你,我無法成為小說家

君がいないと小説は書けない

作者:白石一文

譯者:邱香凝

出版:時報出版

定價:520元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:白石一文

1958年出生於日本福岡縣,早稻田大學政治經濟學系畢業,曾任職於文藝春秋。2000年處女作《一瞬之光》甫一問世即備受好評,之後不斷挑戰不同主題的創作,皆能引起讀者極大迴響。2006年以《愛有多少》入圍第136回直木獎。2009年以《拔起深深刺進我胸口的箭》獲山本周五郎賞、2010年以《不可或缺的人》獲直木賞。

另著有《愛是謊言》、《踏上他走過的不可思議路程》、《無光之海》、《一億元的分手費》(以上為時報出版)等書。

|

窗外的衣褲隨著無影的風飄動,像我們兒時盪在鞦韆上的衣物,衣服上的水盪出水珠,飄出她洗衣去黴的勤奮味道。我身上沒有錢替她買晚餐,買飲料。只能乾瞪她睡著,想著,這是我一九七六年,來到台北租屋的房間,最最乾淨的一次,讓我聞出了幸福的溫馨。潛意識裡我的身體,我的心魂也像是被洗乾淨似的。但在我沉靜與沉思的時候,我卻忘了跟她說聲,謝謝,或是辛苦妳了。

很多時候,身為家庭這組有機體的一份子,你無從選擇自己的位置。你是父親,你是母親,你是孩子。你的威嚴必須捍衛,你的溫柔必須維繫,你的乖順必得裝扮,你僅能緊緊握住手中那唯一一張牌,不管牌面是好或壞,是黑桃十或梅花三,你亦僅能直直地朝你面前那人丟擲出去,一攤手便現了形。

很多時候,身為家庭這組有機體的一份子,你無從選擇自己的位置。你是父親,你是母親,你是孩子。你的威嚴必須捍衛,你的溫柔必須維繫,你的乖順必得裝扮,你僅能緊緊握住手中那唯一一張牌,不管牌面是好或壞,是黑桃十或梅花三,你亦僅能直直地朝你面前那人丟擲出去,一攤手便現了形。

話題》那些關於成為小說家之後的事:白石一文《沒有你,我無法成為小說家》

從閱讀與書市的視點來看,頂尖小說家以其精采絕妙的作品,強烈吸引著讀者的追讀,而且隨著系列作品陸續刊行,鐵桿粉絲也會成正比快速增加,小說家因此勞作得到豐厚的版稅,出版社有不斷增刷的加持,難怪會計經理每天做夢都要笑得合不攏嘴。這的確是共創雙贏的佳例。

然而,精明的讀者總有獨特的想法。在他們看來,小說家創造傑出的作品有各種優質條件促成,但那終究是精算出來而無傷大雅的虛構情節,一種能夠神奇激發閱讀娛樂的技藝。如果換成思辨小說或自傳體小說,作者所呈現出的生活經歷,一定比小說本身更有可讀性,因為這等同於作者與讀者坦誠相見,放下小說必要的虛構及其道德帷幕,以接近百分百的真實面貌與讀者做深刻的交流。

由此而言,白石一文的《沒有你,我無法成為小說家》這部半自傳性的私小說,正符合讀者理想的應求,並可滿足探知(偷窺)作家隱私的慾望。

➤在作家之前

白石一文不愧是編輯出身,這部作品並沒有文青病者慣有的濫情渲染,打趣地說,就算他腦海中曾閃過類似的念頭,他的責任編輯絕不會同意。這部作品觸及的範圍很廣,全書以148則理智溫情的隨筆構成,有針對出版界偏重錄取東大畢業生,他們卻缺乏實際創意表現的呼籲與批評;有他自身家庭背景的回述,在出版社擔任編輯期間,與職場上司和作家及其採訪政治人物的互動、辦理和運作文學獎背後的祕辛;有面對故友的溘然辭世,進而開始思索追問生命的存在意義;有因為寫作進度遇到挫折恐慌症發作的無助感;有他為什麼與元配離異、與獨生子兩地分隔漸行疏遠的無奈。

在書中,他提及42歲時辭掉安穩的編輯一職,投入專職寫作的諸種挑戰;有他資助失業的朋友旅行寫作的故事等等。此外,他還毫不掩飾地道出,覓得同居女友有了感情歸宿,他仍為這若即若離的關係惶惶不安。換句話說,這是他對讀者做出最大程度的自白,把它當成作家的另類回憶錄也不為過。

白石說,他從小就熱愛閱讀小說,將來想成為小說家。以撰寫歷史小說為生的父親告訴他,寫小說急躁不得,40歲以後,累積更多人生經驗,小說會寫得更好。果真,他聽從父親的勸告,到了42歲才轉換人生的跑道。

➤小說家父親

他父親是個很有原則、不為利誘折腰的歷史作家。例如,在日本歷史小說界有個共識,只要小說中有織田信長、豐田秀吉、德川家康任何一人,它就能夠贏得眾多讀者支持,亦即穩賺不賠的保證。各出版社的責任編輯都這麼建議,但直到最後他父親仍沒有點頭。他父親表示,並不是他討厭這些歷史著名人物,而是他希望藉由身旁人物來突顯他們的形象。其後,他的確寫了以淺井長政為主角的長篇小說。

他父親偏好描寫的人物還有威廉.亞當斯(William Adams)、鄭成功或湯瑪士.哥拉巴(Thomas B. Glover)等橫渡大海前往異國的男人。他這樣堅持,就在為海洋時代小說中找出一條活路來,而這個自主性極高的創作觀,自然而然也影響著白石一文。

➤沒有編輯,無法成為小說家

必須指出,白石一文在實務編輯的經驗當中,確切習得和見證到專業作家的本領,而這成為他日後寫作的路標。他在A出版社月刊雜誌編輯部工作時,總編輯對他說,其年輕時擔任三島由紀夫警世隨筆集的責任編輯。其實,那本隨筆集全部出自三島的口述,亦即將三島口述內容直接收錄成書的。

一般而言,有些書籍是透過作家訪談的速記摘要,然後再構成正式的文章,有的則是從錄音檔逐字稿打出來。然而,只有三島例外,他的理路清晰娓娓道來,口述結束後,不加修改即可排印成書了。曾有與三島同時代的名作家對此不服氣,也想挑戰展示身手一番,最後都以失敗告終。

具體地說,三島不僅具有鬼才的稟賦,其口述成書的真功夫,足令文壇和出版業界為之佩服。在那之後,白石一文重讀了《午後曳航》等書,再次對三島的寫作技藝擊節稱賞。

讀畢全書,我認為這部作品有著多重的意義,並發揮心靈雞湯般的勵志作用。首先,編輯資歷豐富的白石並不囤積居奇,而是與臺灣讀者分享日本作家的產生與運作過程:大出版社的編輯如何與作家打交道,他們擔任作家的責任編輯,並不只是出差校對而已,多年的歷練讓他們(編輯)同樣具有挖掘新人作家的慧眼,因為他曾經成功地挖掘出筆力不遜於司馬遼太郎的歷史作家。

有此實質的成就支撐,使白石更具信心了,他始終堅信編輯的工作不是伺候作家,而是打造作家。其次,他同理心看待小型出版社的艱難處境,尤其在激烈的競爭中,由於資源的不對等,「微小」不敵「巨大」,終究是殘酷的現實。對此,他並沒有說大話,任意開出什麼最佳的良方妙策,而是誠實面對思索自己的問題,極具耐心逐個地克服與修正。我們可以從他近年來多部暢銷的長篇小說,以及越寫越好的作品中找到證明。

最後,我們有必要對這本書的編輯表示敬意。根據白石寫在台灣版後記所言:「《沒有你,我無法成為小說家》一書,2017年8月至2019年2月連載於新潮社發行的小說雜誌《小說新潮》上,連載時標題為《一個人去買麵包的那些日子》,小說出版之際,應責任編輯的要求,將書名改成《沒有你,我無法成為小說家》。現在回想起來,《一個人去買麵包的那些日子》好像比較好。這部小說可以視為一種思辨小說,雖然設定了主角,但思辨者卻是作者自己。」

不過,聰明的讀者諸君一定看得出來,取名《沒有你,我無法成為小說家》多麼強勁有力,多麼吸引讀者的眼球,絕對勝過忠實傳達日常生活感受的後者。而這就是傑出編輯的品格,勇於承擔責任,敢於逆勢而為,所以,我們也可以這樣解釋:沒有你(編輯)的提點,我無法成為(暢銷的)小說家。●

君がいないと小説は書けない

作者:白石一文

譯者:邱香凝

出版:時報出版

定價:520元

【內容簡介➤】

作者簡介:白石一文

1958年出生於日本福岡縣,早稻田大學政治經濟學系畢業,曾任職於文藝春秋。2000年處女作《一瞬之光》甫一問世即備受好評,之後不斷挑戰不同主題的創作,皆能引起讀者極大迴響。2006年以《愛有多少》入圍第136回直木獎。2009年以《拔起深深刺進我胸口的箭》獲山本周五郎賞、2010年以《不可或缺的人》獲直木賞。

另著有《愛是謊言》、《踏上他走過的不可思議路程》、《無光之海》、《一億元的分手費》(以上為時報出版)等書。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量