英美書房》震撼、心碎且顯現光芒,道格拉斯.史都華新作寫兩相異信仰男子禁忌初戀,及其他藝文短訊

【新書快報】

■以出道作《親愛的夏吉.班恩》(麥田)獲得2020年布克獎,並於近日獲得潘恩金獎(Golden Pan)、轟動文壇的道格拉斯.史都華,今年春天出版第二本小說《Young Mungo》,描述不同信仰的兩名年輕男子愛上彼此的禁忌初戀。Mungo與James天生屬於兩個不同的世界——Mungo是新教徒,James是天主教徒。倆人在James的鴿舍相識、成為好友,進而相愛。Mungo須盡一切努力對周遭隱瞞自己的性向,尤其是提防當地小混混首領的哥哥。數個月後,Mungo的母親讓他與兩個男人去釣魚,這場露營之旅卻隱藏莫大危險⋯⋯

如同《親愛的夏吉.班恩》,《Young Mungo》一樣忠實呈現1990年代初期格拉斯哥的底層生活,史都華筆下的格拉斯哥充滿宗教對立、貧窮、酗酒、家暴、性暴力等問題,但他用詩意的筆觸和精確的布局展開故事,捕捉每個角色的可愛與可憐之處。書評多讚譽本書雖令人震撼而心碎,但也應允讀者,黑暗的隧道盡頭終會出現希望之光。

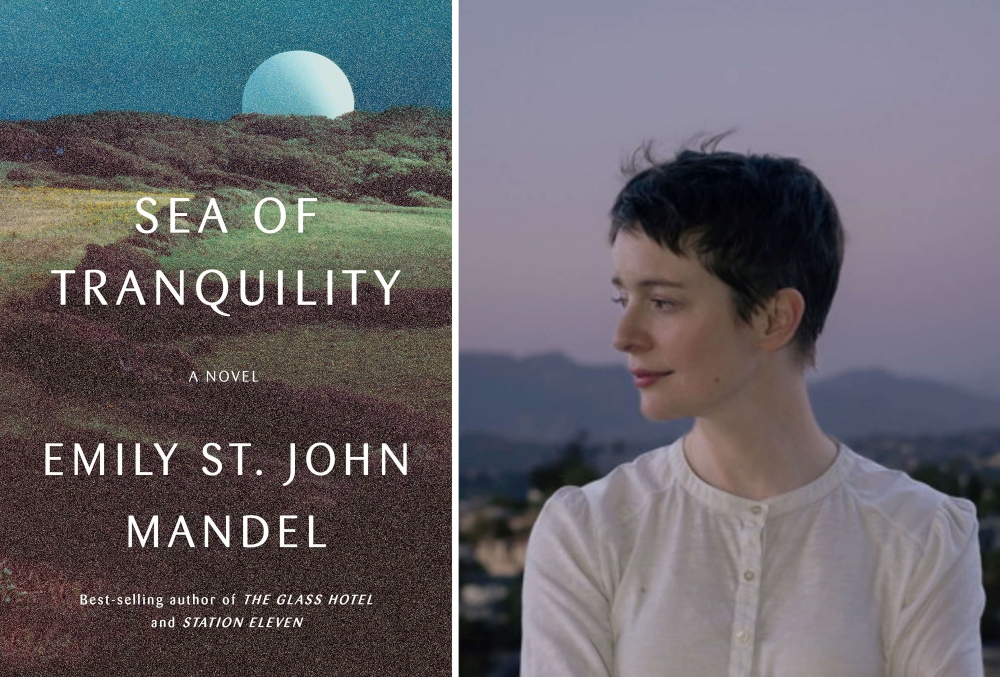

■加拿大得獎暢銷作家Emily St. John Mandel出版最新小說《Sea of Tranquility》,一部關於藝術、時間、愛與瘟疫的科幻作品。故事時空從20世紀初的溫哥華島到500年後的月球殖民地:1912年被流放的英國伯爵之子、1994年在住家附近森林拍下短片的年輕女子、2203年從月球殖民地來地球進行打書之旅的女作家,以及25世紀的時空偵探⋯⋯他們因為一段奇異的小提琴旋律被串連在一起,思考世界末日、時間旅行與存在的本質。書中出現多處暗示Mandel先前作品的彩蛋,也有書評及讀者認為,這故事與Mandel的《Station Eleven》和《The Glass Hotel》自成一個系列。

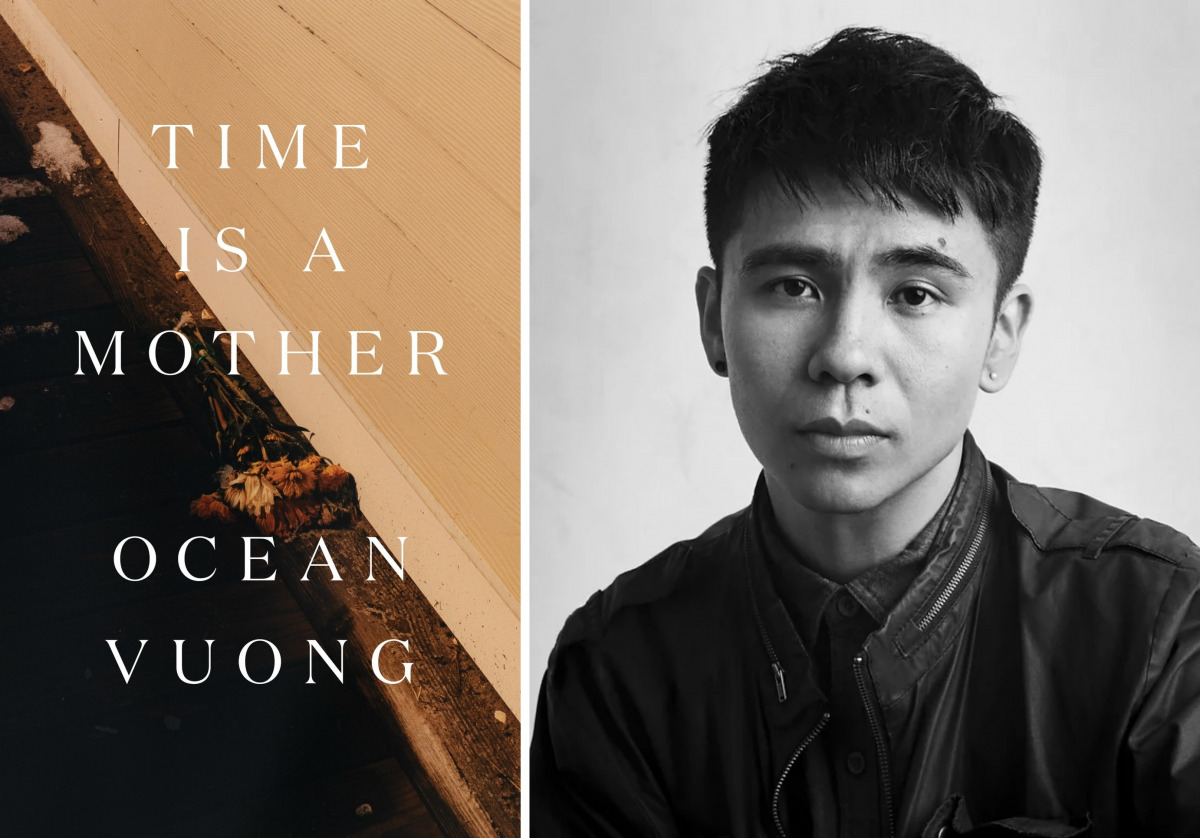

■艾略特詩歌獎得主王鷗行出版第二本詩集《Time Is a Mother》。在這本深觸內心情感的詩集中,王鷗行在母親亡故的餘震中尋找生命,展現明明下定決心超脫悲傷而活、卻又深陷於此的困境。27篇詩作在回憶間穿梭,並與前作小說《此生,你我皆短暫燦爛》的主題相呼應。王鷗行不得不去面對他個人的失去、家庭的意義,以及作為越戰難民移民之子在美國生活的代價,其詩作生動、勇敢且具推進力,圍繞在同時尋求復原與裂縫中心的支離破碎生活。

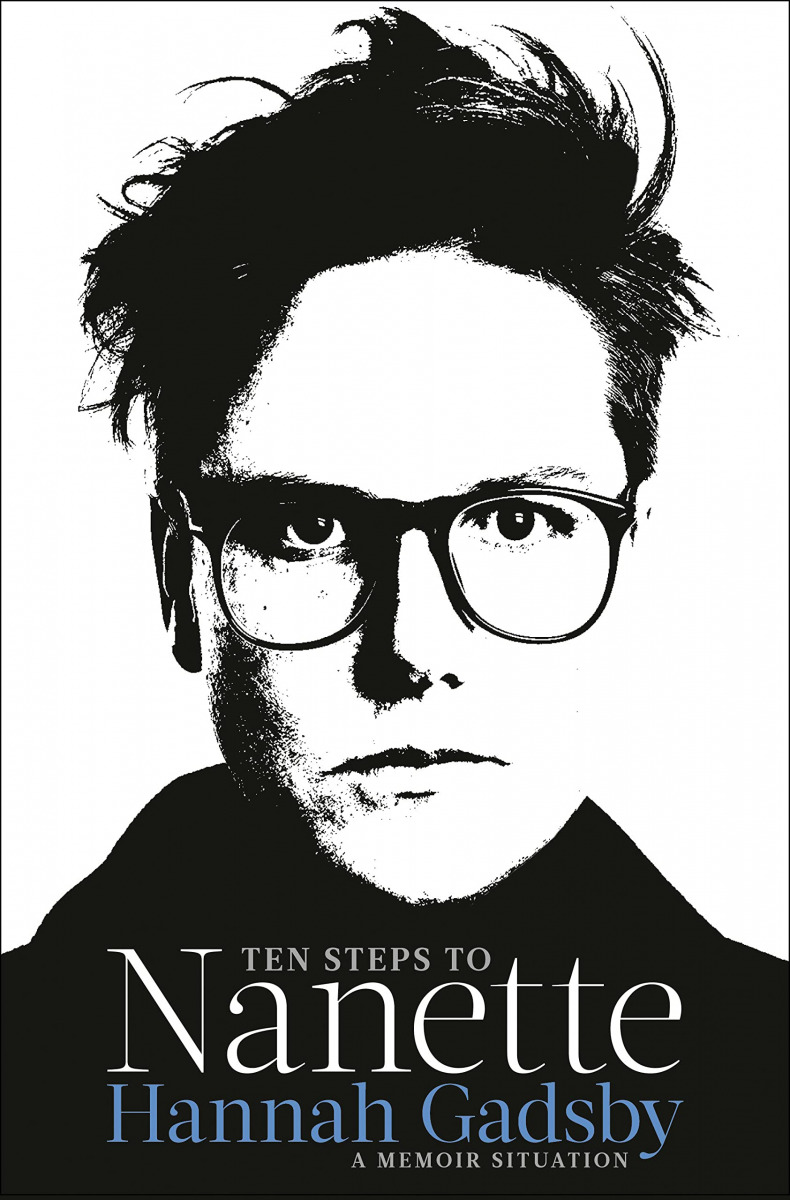

■澳洲脫口秀喜劇演員、艾美獎得主漢娜.蓋茲比(Hannah Gadsby),因Netflix上的單口喜劇《漢娜.蓋茲比:最後一擊》(Hannah Gadsby: Nanette)打開全球知名度,一開場就宣告「這是我最後一場表演」,娓娓道出自己的人生經歷,呈現一場結合批判和自省、笑料和淚水,再真誠不過的喜劇表演。蓋茲比自傳《Ten Steps to Nanette: A Memoir Situation》最近上市,步步拆解、剖析《最後一擊》的創作過程,補足表演中未深入著墨的細節。

■澳洲脫口秀喜劇演員、艾美獎得主漢娜.蓋茲比(Hannah Gadsby),因Netflix上的單口喜劇《漢娜.蓋茲比:最後一擊》(Hannah Gadsby: Nanette)打開全球知名度,一開場就宣告「這是我最後一場表演」,娓娓道出自己的人生經歷,呈現一場結合批判和自省、笑料和淚水,再真誠不過的喜劇表演。蓋茲比自傳《Ten Steps to Nanette: A Memoir Situation》最近上市,步步拆解、剖析《最後一擊》的創作過程,補足表演中未深入著墨的細節。

蓋茲比在書中自述從小因體型、自閉、過動、性向等因素不為同儕和社會接受,年輕時遭性侵的經歷也使她受創。然而,她不想讓加害者處在焦點,而是詳細描述諮商、喜劇和家庭關係如何形塑她的自我療癒過程,最終讓她學會與創傷共存。別擔心,本書並不是句點,讀者和觀眾未來勢必將看到更多蓋茲比的演出,她寫道:「我會把最棒的祕密保留起來,因為我的喜劇退場秀還沒結束。」

【得獎消息】

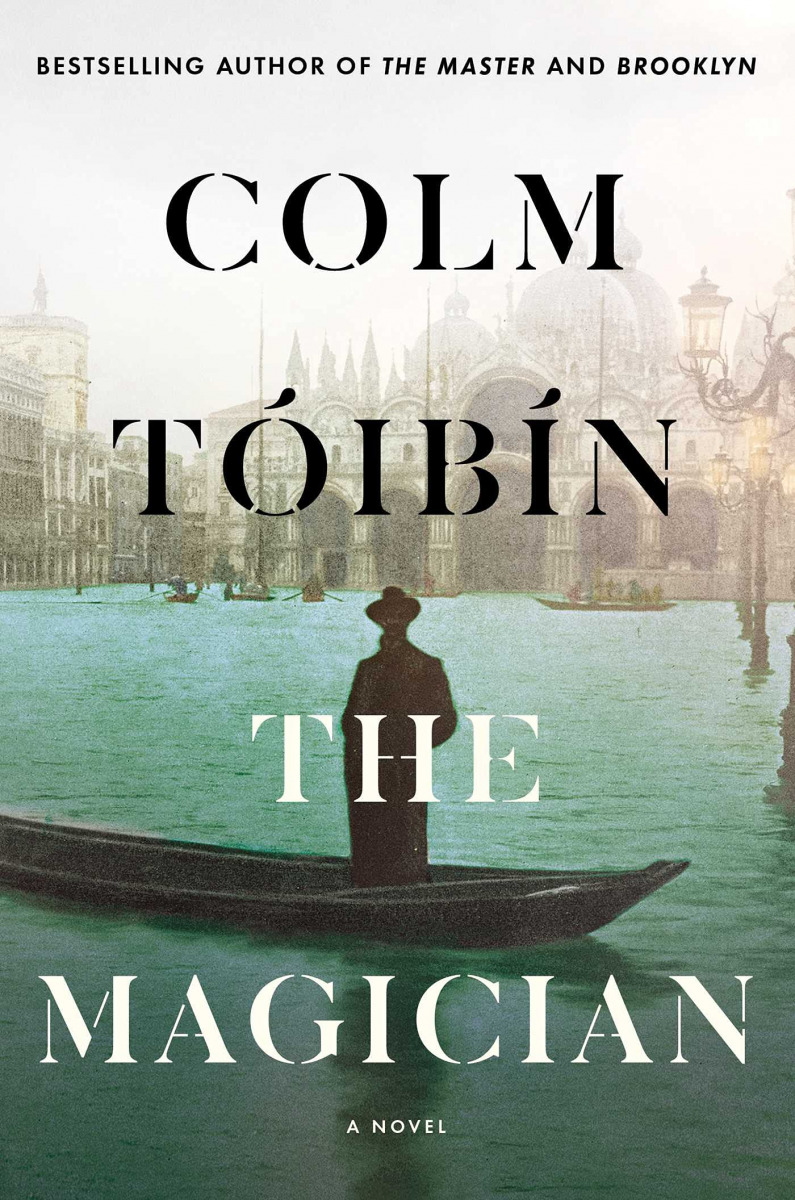

■英國拉斯本對開本文學獎(Rathbones Folio prize)每年獎勵前一年度出版的英語作品,小說、散文、詩集、回憶錄、短篇故事等形式不限。在今年的80本評選作品中,愛爾蘭作家柯姆.托賓(Colm Tóibín)最新小說《魔術師》(The Magician)脫穎而出獲獎。托賓繼2004年以美國小說家亨利.詹姆斯為中心,寫出小說《大師》(時報出版)後,再次以作家的人生為題,這次由諾貝爾文學奬作家托瑪斯.曼擔綱《魔術師》的主角。

■英國拉斯本對開本文學獎(Rathbones Folio prize)每年獎勵前一年度出版的英語作品,小說、散文、詩集、回憶錄、短篇故事等形式不限。在今年的80本評選作品中,愛爾蘭作家柯姆.托賓(Colm Tóibín)最新小說《魔術師》(The Magician)脫穎而出獲獎。托賓繼2004年以美國小說家亨利.詹姆斯為中心,寫出小說《大師》(時報出版)後,再次以作家的人生為題,這次由諾貝爾文學奬作家托瑪斯.曼擔綱《魔術師》的主角。

故事開場於19、20世紀之交的德國北部小鎮,托瑪斯.曼在小康的商人家庭中長大,隱瞞自己對寫作和同性的渴望。托瑪斯遷居慕尼黑後,與來自富裕猶太家庭的卡嘉結婚,逐漸在文壇嶄露頭角,甚至獲得諾貝爾文學獎。其後歷經納粹崛起,一家人逃出德國、流亡歐洲、落腳美國,直至托瑪斯於1955年病逝瑞士。托賓雖然花了15年研究相關史料,但他希望本書呈現的是一個家庭在混沌年代的故事,而非又一份歷史研究文獻。從對開本文學獎評語看來,他做到了:「這是一部弘大又具雄心壯志的小說,不但記錄了20世紀的歷史洪流,更深入刻畫一個男人生命中不為人知的細節。」

【產業消息】

■為期3天的倫敦書展於4月7日落幕,儘管主辦單位未公布實際參訪人次,但從照片看來氣氛熱絡,各界出版人均期盼秋季法蘭克福書展能真正「回歸正常」,希冀屆時終能告別疫情,烏俄戰爭也畫下句點。

烏克蘭情勢無疑是倫敦書展的主要議題之一,倫敦有許多俄羅斯移民,俄羅斯大亨阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)更是知名切爾西足球俱樂部的老闆。出版界對於各大書展是否應全面停止與俄羅斯出版商的商務來往展開激烈辯論。出席倫敦書展的烏克蘭作家Andrey Kurkov也呼籲,出版社應引領讀者認識烏克蘭的歷史以及其與俄羅斯之間的關係。

除了烏克蘭情勢之外,熱門議題還包括疫情影響,例如辦公室和居家辦公的混合工作模式成為新常態,無論老少世代的出版員工均需適應,出版社也鼓勵作者寫出能回應當下社會現況的作品。英國脫歐對英國出版界的影響,已逐漸淡出鎂光燈焦點。英國於2020年5月將電子書營業稅降到0%,跟紙本書相同,而歐盟也在今年4月通過相關規定,但保留讓各成員國決定如何實行。

本屆書展的話題書不外乎售出英語版權的「千禧系列」全新三部曲,此續作由瑞典作家Karin Smirnoff執筆。另一本「大書」則是《少年Pi的奇幻漂流》作者楊.馬泰爾的新小說《Son of Nobody》,該書從一名平民之子的視角重新詮釋特洛伊戰爭,預計於2024年春天出版。

倫敦書展今年度「終身成就獎」頒給日本早川書房的負責人早川浩,向其對全球出版的貢獻致敬。早川浩早期擔任早川書房版權經理,引進《教父》、《大白鯊》、《獻給阿爾吉儂的花束》等現代經典,升為執行長後更將霍金的《時間簡史》、康納曼的《快思慢想》、石黑一雄的《長日將盡》等引進日本,被視為科幻、推理小說和非小說在日本的重要推手。

■英國Quercus出版社和美國Knopf出版社今年簽下「千禧系列」最新續集,由瑞典暢銷推理作家Karin Smirnoff延續駭客莎蘭德和記者布隆維斯特的精彩故事,預計會有三本小說,首部曲將於2023年秋季出版。自從《龍紋身的女孩》(本系列在臺灣均由寂寞出版)於2005年面世以來,史迪格.拉森的「千禧系列」三部曲即轟動全球,改編電影和影集也叫好叫座,可惜拉森於2004年因心臟病猝逝,來不及目睹該系列的出版和成功。拉森過世後,瑞典記者大衛.拉格朗茲接下寫作的棒子,再交出《蜘蛛網中的女孩》等三本暢銷書。「千禧系列」最新作者Karin Smirnoff接獲消息時立即答允接棒,表示將延續拉森的核心命題,諸如暴力、權勢濫用和當代的政治浪潮等。

■美國國會調查中小學的禁書審查,於4月7日舉行3個小時的國會聽證會。馬里蘭州眾議員拉斯金(Jamie Raskin)引述美國圖書館協會(ALA)的數據,指出2021年約有1,600本書被審查,數量為20年來之最,光在德州就有約850本書遭此對待。美國筆會(PEN America)也在當天發布,自2021年7月1日至2022年3月31日,共有1,586本書在全國26州的86所中小學被禁,其中有41%的書中主角或重要配角為BIPOC(black, indigenous, and people of color,非裔、原住民與其他有色人種),22%涉及種族與種族主義,33%涉及LGBTQ議題。拉斯金表示,如今許多書籍僅僅因為涉及種族主義或白人至上主義、人類性行為和LGBTQ議題而遭到審查,理由是主角或作者是同性戀、有色人種,或一些被主張為令人反感的原因。

非裔美國民權運動家Ruby Bridges受邀演說,她的童書自傳《Ruby Bridges Goes To School: My True Story》也遭到審查,理由是這本書可能讓白人孩子感到不舒服(註)。Bridges主張:如果要禁止內容過於真實的書籍,理當也該禁止那些遺漏或扭曲真相的書。有些父母或許覺得真相難以啟齒,但我們不能因此對孩子隱瞞真相,不該以任何方式竄改或扭曲歷史。

【跨媒體改編】

■《正常人》作者莎莉.魯尼於2017年出版的出道小說《聊天紀錄》翻拍為迷你劇集,將於5月15日起於線上串流平台Hulu開播,已於4月中釋出預告。《正常人》影集製作原班人馬再度合作:由魯尼與Alice Birch編劇、Lenny Abrahamson執導。《地獄怪客:血后的崛起》的莎夏.蓮恩(Sasha Lane)、HBO影集《女孩我最大》的潔米瑪.柯克(Jemima Kirke)、《比利.林恩的中場戰事》的喬.歐文(Joe Alwyn)與新人艾莉森.奧立佛(Alison Oliver)擔綱主角,譜寫3女1男間錯綜複雜的情感及人際關係。●

OB短評》#366 打開靈光天線的極品好書懶人包

●夜的大赦

曹馭博著,雙囍出版,420元

推薦原因: 文 樂

詩人會偷也會藏,但到底是錐處囊中,激凸自現。相較之下,無所不在的死亡就顯得有些輕巧,是文青癡迷,也可能是時代的斯德哥爾摩症候群,所以下手偏重,非如此不能震碎某種假想敵的殼。這一冊有理直氣壯的宣言感,寫詩本來就是為詩而詩的,不然咧?【內容簡介➤】

●打造太平洋

追求貿易自由、捕鯨與科學探索,改變人類未來的七段航程

The Great Ocean: Pacific Worlds from Captain Cook to the Gold Rush

大衛.伊格勒(David Igler)著,丁超譯,八旗文化,560元

推薦原因: 知 議 樂 益

近十餘年來全球史興起,移動的人與物受到學界關注。人們不僅透過陸地交流資訊,海洋更是連結全球各的重要空間。本書以18世紀太平洋的歷史發展為中心,利用貿易、疾病、人口販賣、博物學等課題,有結構地帶領讀者一窺當時的歷史世界。有別於國家或歐亞大陸史的論述,海洋成為中心,是商品交流的中介地區。四處環海、位處於亞太地區的臺灣,認識太平洋的歷史亦有助於認識我們所處的台灣與海洋世界。【內容簡介➤】

●從清帝國到習近平(套書)

中國現代化四百年

Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping

余凱思(Klaus Mühlhahn)著,黃中憲譯,春山出版,1200元

推薦原因: 知 議

中國是一個帝國嗎?清帝國與當代中國有何聯繫?近年來帝國的研究受到學界重視,清政權是否具有帝國的性質,影響學界評估近現代中國的政治體制與社會運行。本書作者對中國近400年歷史長時段觀察,以制度的演變分析清帝國如何從強盛走向衰亡,探討中華人民共和國在近30年再次崛起於當代世界的歷史因素,提供讀者對中國現代化歷史新的認識與論述。【內容簡介➤】

●宇宙記憶

地球與人類的阿卡夏史前紀錄

Cosmic Memory

魯道夫.史坦納(Rudolf Steiner)著,默然譯,心靈工坊,330元

推薦原因: 思 樂 益

這或許是史坦納最出名的著作,不是因為華德福或人智學,而是他所調閱的阿卡夏紀錄。其中最吸睛的看點,自然是亞特蘭提斯和勒姆利亞文明,以及地球之前的其他行星意識。讀者不妨也趁機打開自己的天線,驗證比對一下他的視界。【內容簡介➤】

●黑暗年代的女哲學家

Feuer der Freiheit : Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 1933–1943

沃弗朗.艾倫伯格(Wolfram Eilenberger)著,溫澤元譯,商周出版,520元

推薦原因: 知 思 樂 益

這是作者繼《魔法師的年代》後推出的女版思想四家,同樣以編年的方式,串連鄂蘭、波娃、蘭德、韋伊的生命史與時局大勢。交叉並排的堆疊效應依然可觀,不過似乎少了前作的雄辯與緊湊感。當然,這某種程度上的去系統化,也可以詮釋為一種女性主義。【內容簡介➤】

●從烏鴉洞起飛

文、圖:Ballboss(周宜賢),桃園市政府文化局,350元

推薦原因: 議 樂 益

眷村散見於臺灣社會各地,而眷村中有著太多昔日的往事與回憶。《從烏鴉洞起飛》是一本感人且令人印象深刻的繪本,書寫與圖繪國共內戰中,人們從大陸來到臺灣的歷史過程與移民心態。這段歷史是可歌可泣的,也是動人的,承載著眷村父老輩移民們的歷史記憶。本書的篇幅雖短,但有著極出色的視覺性和故事性,將帶領讀者回到當時的歷史情境中,一同感知臺灣眷村先人們的生命經驗。【內容簡介➤】

●汗水的奧祕

有關流汗的奇思妙想與科學探究

The Joy of Sweat: the Strange Science of Perspiration

莎拉・艾佛茲(Sarah Everts)著,楊心怡譯,天下生活,380元

推薦原因: 知 議 樂 益

哪些動物會流汗?為什麼有人流紅汗?第一次世界大戰聞起來什麼味道?為何需要人工製造的偽汗水?這本汗書妙趣橫生,會讓你不自覺地微抬手臂,聞聞腋下的氣息,重新接受你自己。先別急著抹煞自己的體味,不妨試試其他牌的止汗劑或古龍水,當個更有味道的你——這是法式調香的概念。【內容簡介➤】

●致未來的男孩們

掙脫「男子氣概」的枷鎖

これからの男の子たちへ:「男らしさ」から自由になるためのレッスン

太田啟子著,洪于琇譯,尖端出版,400元

推薦原因: 批 思 議 樂 益

男子氣概可以是春藥,卻更是毒藥,尤其在性平道上,這樣的性別刻板印象簡直是犯眾怒,男女非男女皆深受其害。律師作者身為人母,又經手處理過諸多性暴力案件,由她來剖析這個滑溜溜的概念,不僅簡單明瞭,更有種黑白分明的透徹,天經地義之流的狡辯皆無從遁形。未來人類的父母們可以人手一冊了。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性.閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量