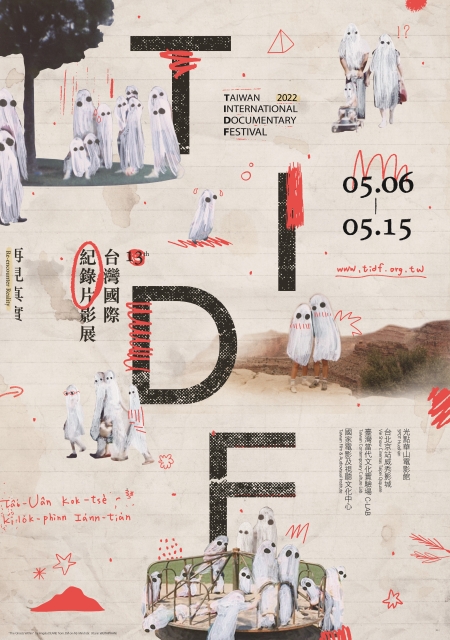

由國家電影及視聽文化中心主辦的第13屆台灣國際紀錄片影展(TIDF),今年將以12個精彩單元、188部影片揭開記錄影像的魅力與可能性,此外更規劃了論壇、講座、線上劇場和映後座談,將觸角延伸至戲院之外,探索紀錄片的全方位面向。

➤焦點專題.焦點影人 本屆焦點專題「必須虛構:後國族菲律賓紀錄片的多樣真實 」為TIDF與菲律賓策展人墨夫.艾斯皮納(Merv Espina)共同規劃。幅員廣大的菲律賓素有「千島之國」稱號,境內原住民族更為數眾多,今年TIDF透過選片,凸顯菲國地理與民族的歧異性,跳脫以馬尼拉為中心的單一觀點,期待能讓觀眾更完整地了解菲律賓紀錄片創作的政治歷史脈絡,並點出菲國自馬可仕時期至杜特蒂時代的社會動盪。

本專題網羅46部電影,選映導演共32位,堪稱菲律賓本土之外最大規模回顧展。策展人林木材表示:「這個單元透過回顧視角,試圖並陳經典與奇作,爬梳具行動性、實驗性、紀實性的優秀創作,完全解放電影的意義。」

《摯愛的湯都》(Tondo, Beloved, 2011)(照片取自TIDF官網)

本屆焦點影人 是南非重要當代藝術家,威廉.肯特里奇(William Kentridge)。TIDF為觀眾引介他19部電影作品,完整回顧其30年來的創作生涯。

肯特里奇的創作根植於南非歷史記憶,以充滿想像力的手法呈現種族衝突、殖民與階級問題。林木材表示:「肯特里奇或許並非典型紀錄片作者,然其對歷史記憶的轉化,及對媒介如何記錄時間並描繪現實,在在回應電影本質。相對於獨尊真實,他擁抱曖昧與不確定性,在抽象的語彙間鼓勵觀眾自由解讀,而他從外圍觀看中心的邊隙思考(peripheral thinking)方法,總能自現實延伸出更深層的解讀與隱喻。」

精選國際影展焦點的「當代風景 」單元,匯集紀錄片大師最新力作,洞悉騷動世界真實風景。林木材觀察,今年作品中,「邊界」是核心命題,導演透過影像探究人性、地理、紀錄片形式等多種形式與類別的可能邊界,對歷史進行爬梳與探勘,帶來深度觀點。

「記錄X記憶:檔案變形記 」單元,聚焦於「檔案影像」,將探究被塵封在膠卷、錄影帶、照片等各種載體中的記憶、權力與幽魂,如何經過創作者慧眼轉化、解殖、賦予新生。本單元共有15部化用檔案影像的精彩之作,經典、新作並陳之外,影片主題亦豐富多元,包含關注女性、原住民族受迫史、諷刺民族主義與反思戰爭創傷的宏大鉅作,亦不乏溫柔檢視個人私密回憶的細膩作品。

長期投入紀錄片製作、研究與教育的李道明,是本屆TIDF傑出貢獻獎得主。大學期間曾任電影雜誌《影響》主編的李道明,是台灣首位赴美專攻紀錄片的學者和創作者,他從台灣解嚴前後制式化的影像中突圍,豐富了台灣紀錄片的多元性。他也持續在教學崗位上為台灣影視產業培育新血,見證紀錄片製作與研究在臺灣生根、茁壯的過程。其著作《紀錄片:歷史、美學、製作、倫理》,也是全方位解讀紀錄片的專書。今年影展將特別放映李道明於2003年導演的紀錄片《離鄉背井去打工》,同時將舉辦「叩問真實:關於紀錄片的幾個難題」論壇。

李道明(中)拍攝紀錄片《離鄉背井去打工》工作照(照片取自TIDF官網)

至於眾所矚目的「亞洲視野競賽 」、「國際競賽 」及「台灣競賽 」三大競賽,共有1,896件、來自125個不同國家與地區的影像作品報名,最後各選出15部入圍作品。林木材認為,今年入圍作品皆承載不同議題面向,表現紀錄片獨具的基進電影美學。亞洲視野與國際競賽初選委員郭敏容提到,今年參賽作品涉及歷史、宗教、民主、認同等多元議題,且透過敘事安排呈現說故事的人背後情感,「雖然一部紀錄片無法改變世界,但可以做為對話、溝通、理解與思考的開始。」台灣競賽初選委員毛致新則發現今年台灣入圍作品的共通性:導演更在意人與環境的關係,並以當代的觀點和語彙來表達,製作技術亦有明顯提升。

左起:林木材、郭敏容、毛致新(照片取自TIDF官網)

➤亞洲視野競賽:建構亞洲圖像,彰顯普世人文關懷 亞洲視野競賽今年網羅來自台、港、日、韓、印、越、泰、黎巴嫩、柬埔寨等地的精采作品,映照豐富的亞洲圖像。亞洲首映的《憂鬱之島》是導演陳梓桓以香港抗爭為主題的作品,探索抗爭經歷對抗爭者造成的影響,並藉此回望港人的過去、現在與未來;印度作品《我們一無所知的夜晚》(A Night of Knowing Nothing)

《如何改善世界》(How to Improve the World 206: Unearthed Little Palestine, Diary of a Siege Children of the Mist

《東京浪人》(Tokyo Kurds Odoriko Side by Side Pink Mao Transparent, I am.

VIDEO

➤國際競賽:凝視內部與外在現實,拓展紀錄片創作疆界 國際競賽入圍作品橫跨歐、美、非、亞各洲,創作者藉由影像觀照外部與內在的現實,在敘事觀點和美學形式上拓展紀錄片的疆界。《死亡之舞》(Danse Macabre A Thousand Fires

《寂靜的喧嘩》(Eat Your Catfish Crotch Stories The Other One

本屆透過紀錄片反思個人歷史與大歷史的作品格外亮眼,《維也納——家庭故事》(Weiyena - The Long March Home In Flow of Words Landscapes of Resistance

VIDEO

➤台灣競賽:展現多元視角,創作能量大爆發 台灣競賽共有198部作品參賽,最終入選的15部題材豐富、形式各異,展現台灣導演豐沛的創作能量。其中,將於TIDF世界首映的作品包含《北將七》、《島.國》、《布洛卡區》與《金門留念》。

《北將七》為黃信堯集結12年影像紀錄的長篇鉅作,蒐集他在臺南縣北門、將軍、七股定居後,所見的在地采風與生活點滴;蘇明彥以貼近鏡頭旁觀情趣矽膠娃娃旅館,帶出《布洛卡區》魔幻奇異的故事;江偉華的《島.國》跟拍一位太陽花學運核心成員,追蹤其決心移居馬祖,投身地方政治工作的生命轉折;《金門留念》為本屆影展開幕片,洪淳修耗時7年,拍攝3位金門居民,輻射出兩岸一甲子歷史變遷。

本屆有許多導演不約而同以獨特手法回望不義歷史,許哲瑜的《事件現場製造》採訪江南案槍手吳敦,與刑案鑑識掃描團隊合作,以重演、3D動畫等手法翻演謀殺現場;廖克發以《野番茄》凝望高雄二戰台籍日本兵、二二八事件受難者遺族、雄中自衛隊成員及軍事遺址 ,自日常影像中透析傷痕記憶。洪瑋伶的《K的房間——關於世界的創造與毀滅》提取白色恐怖受難者柯旗化其作《新英文法》之文法例句,試圖拼貼其於戒嚴時期因左傾思想入獄時的精神世界。

VIDEO

入圍名單中,亦不乏關注當今重要社會議題的作品。《庭中有奇樹》是曾威量在城中城大火前留下的珍貴紀錄,照見大樓居民飽含韌性的生活質地;曾文珍費時8年攝製《逃跑的人》,深入跟拍逃逸移工,揭露他們之所以選擇逃跑的艱難困境;施佑倫以《彼岸》詳細探討纏訟19年的后豐大橋冤案,並記錄兩個因命案受牽連的家庭,十多年來的苦痛與堅韌。李永超的《二○二○年的一場雨》以7年紀錄影像映照家族今昔,日常切片堆疊出疫情下緬甸的膠著現況。

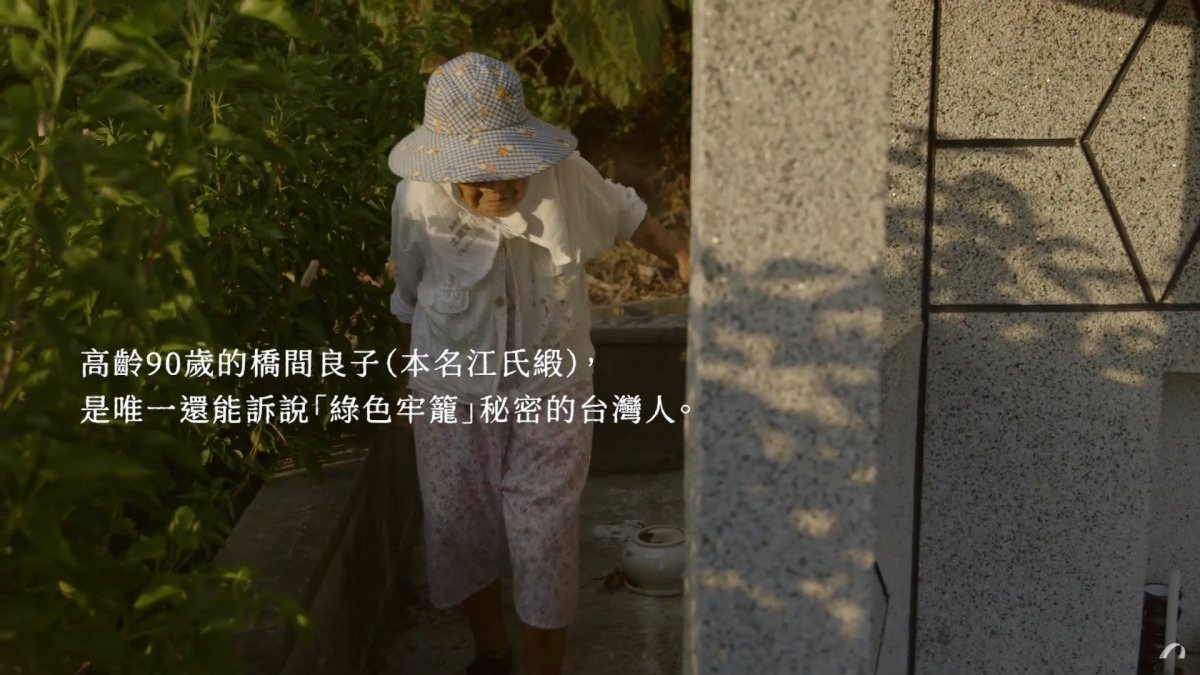

部分導演選擇聚焦人物,帶出角色獨特生活樣態。許哲嘉透過《捕鰻的人》貼身觀察捕鰻人社群,捕捉高風險職業的諸多挑戰,與人們身處其中所展露的真摯情誼;葉家辰的《未泯》則專注拍攝二度入獄時奪得林榮三文學獎的作家羅義皇,以極為親暱的角度直視其生命中脆弱與迷茫;李永超的《惡人之煞》講述被抓去當兵的主角如何從一位懵懂青年,長成把殺戳當兒戲談笑的惡人;黃胤毓的《綠色牢籠》則取材沖繩邊陲西表島,探詢深埋礦坑的台灣故事,揭開90逾歲橋間阿嬤身扛的沉重歷史記憶。

➤綠色牢籠:帝國主義下惡名昭彰的礦坑之島

2010年展開紀錄片創作生涯的黃胤毓,自2013年起,以一年多的時間走訪日本,為拍攝八重山群島台灣移民主題的系列紀錄片進行採訪。這項計畫稱之為「狂山之海」,目的是爬梳與紀錄第二次世界大戰結束前,台日移民的離散經驗與生命故事。本次入圍TIDF台灣競賽的《綠色牢籠》,即是「狂山之海」系列第二部紀錄長片。

《綠色牢籠》費時7年製作,以在日本沖繩「礦坑之島」西表島上度過大半人生的橋間阿嬤為主角與引線,意圖拼湊、召喚與重現明治到戰前日本帝國礦業開發史上,來自九州、沖繩及日本當時殖民地台灣、朝鮮等地的數千位礦工,在西表礦坑被高壓治理、長期遭受剝削,卻鮮為人知的真實過往。透過個人與家族史的線索,勾勒台日礦業的連結,揭開沉埋於荒島密林、被無聲封印的礦工悲史。

1937年,年僅10歲的橋間良子(本名江氏緞),以童養媳身分,隨著從台灣礦坑被招募到西表島擔任「斤先人」 的養父楊添福一家,來到白浜(しらはま)村莊落腳。她經歷過一戰結束後、二戰開打前,礦業開發的黃金時代,也曾經在二戰結束、日本戰敗後全家返台,又於228事件發生的1947年偷渡回西表島。她活過美軍統治沖繩「八重山開發」、沖繩回歸日本的大時代變化,丈夫早逝、養父母相繼去世、與兒女關係決裂的種種推移,直到黃胤毓與攝影師夥伴中谷駿吾探訪,記錄下她88歲到92歲這段人生夕暮的形影。

擷取自TIDF台灣競賽|綠色牢籠 Green Jail 預告片

黃胤毓在《綠色牢籠:埋藏於沖繩西表島礦坑的台灣記憶》書中,分享他拍攝此片的起心動念:

為何在文獻中,在這段六十年的開發史中,台灣人是如何大程度地參與,卻在歷史中「無聲」,在戰後銷聲匿跡?日本的文獻也多半只有戰後留存在西表島的幾位台灣「親方」的故事,這些以每段時期數百位、最盛期佔西表礦坑近一半人口的「台灣礦工」們,無名且噤聲,他們最終在哪裡?是否回到家鄉,或是客死異鄉?

黃胤毓回顧2019年參與捷克伊赫拉瓦國際紀錄片影展 (Jihlava International Documentary Film Festival)工作坊,選擇「memory」一詞作為個人紀錄片創作理念的原因:

我想,如果紀錄片能透過影像空間觸及「回憶」所影射出的真實,無論是情緒或想像,那紀錄片的定義將不再是「紀錄真實」,而是「觸及真實」。

《綠色牢籠》透過橋間阿嬤所觸及的回憶真實,不只是阿嬤的家庭記憶,而是透過阿嬤的人生與重現、歷史資料畫面所連結到的更龐大的集體回憶:阿嬤的回憶、楊添福的回憶、礦工們的回憶、島上人們的回憶 ……。

這樣的釐清同時也帶來啟發。同年,黃胤毓與拍攝團隊分別至沖繩與台灣兩地搭景拍攝:重整台灣廢棄礦坑,率領人手搭建枕木與軌道;在西表島與石垣島佈置台灣組礦坑工寮,記憶中的楊家樣貌,以「歷史重現」手法創造、引領大家進入《綠色牢籠》的空間。

➤真實的再創造:為從沒在文獻中現身的礦工,留下存在的證據 2020年,《綠色牢籠》紀錄片進入剪接與後製階段,黃胤毓也開始撰寫《綠色牢籠:埋藏於沖繩西表島礦坑的台灣記憶》一書。內容除收錄文史圖文資料與側拍照片,更詳細回顧與描述了7年來採訪、踏查、考據、拍攝,逐步釐清主題與方向的心路歷程,並解釋以虛實穿插的複合方式,呈現本片的考量。

「我想以各種手法,把現實紀錄段落中所無法呈現的『空白』,以一種回憶與想像的形式連接起來,將其指向更遙遠的『真實』所在之處。」他一一細數工作團隊共同織就的舊時代片段,「在河邊洗著針筒的礦工們、在楊家的阿嬤與養父、在森林廢墟中遊蕩著的礦工幽靈、在玩著花牌賭博著的台灣礦工們、在坑道內留著和的礦工肉體正勞動著…… 」。

黃胤毓認為,這些重新搬演的影像,指向了那些不曾被記載的無數名礦工及其家族「活過」的痕跡:「在故事之中,他們是楊家的故事;在故事之外,他們可能是任何一個我們沒有提起過的家族與礦工們」。

此書獲得2021Openbook好書獎 。好書獎評審吳易澄讚譽本書「讓台灣人在日本帝國榮景下被剝削、禁錮、控制的身體得以重見天日」,也指出本書在紀錄片之外的重要性,猶如一部「平行創作」,展現出作者「帶領讀者進入現場的魔力」:「作者在字裡行間不時透露為何必須保留或捨棄任何片段紀錄的掙扎,並且陳述如何與片中人物建立關係,怎樣藉著有限的證據逼近真實。這些思辨都是紀錄片本身難以呈現的。」

VIDEO

第13屆台灣國際紀錄片影展(TIDF)精選國內外近188部紀錄片,將於5月6日至15日,在台北京站威秀影城、光點華山電影館、國家電影及視聽文化中心、臺灣當代文化實驗場C-LAB等地舉行。除本文提及特色項目,另有「敬!華語獨立紀錄片」、「比紀錄片還陌生:潛未來」、「台灣切片|真實的呢喃:1990s以降的女性私電影」、「時光台灣:1986—1991『百工圖』系列精選」等單元,歡迎至TIDF官網 瀏覽相關資訊。●

國家電影及視聽文化中心主辦的TIDF,以「再見.真實」為核心哲學,希冀引薦來自世界的多元作品與優秀紀錄片,透過放映與交流,推促亞洲與華人紀錄片發展。

➤時間 :2022.5.06-5.15 ➤地點: 國家影視聽中心|台北京站威秀影城|光點華山電影館|臺灣當代文化實驗場C-LAB➤ 影展手冊下載 |購票資訊

東亞書房》川上未映子入選布克國際獎短名單,及其他藝文短訊

【業界新聞】

■日本作家川上未映子,以長篇小說《Heaven》進入英國布克國際獎(International Booker Prize)最終評選,得獎結果預計於今年5月底公告。創設於2005年的布克國際獎,隸屬於國際文壇極具影響力的英國布克獎,表彰以英文發表或有英文譯本的各國文學作品。上一個獲布克國際獎提名的日本作家小川洋子,雖在2020年以《祕密結晶》進入決選,但最終遺憾與獎項擦身而過。川上這次同樣進入最終評審環節,角逐首位奪得布克國際獎日籍作家的榮耀。《Heaven》透過在學校遭到霸凌的14歲少年的故事,直指人性善惡的根源。日文單行本於2009年出版,英譯本則在去年(2021)發行。

■系列作銷量突破455萬部的超人氣作品《殘念生物事典》,4月中再次迎來全新續集:《太有趣了!進化的神奇:果然是殘念生物事典》(高橋書店)。《殘念生物事典》講述在不斷變化的地球環境中,雖然認真生活著、卻具有某些缺陷的各式奇妙生物。作者以詼諧有趣又帶點厭世的風格,呈現生物們讓人意外的一面,使讀者對不同動物多了親近、親切之感,深受學童喜愛。系列作第1和第2冊,目前銷量皆已超過100萬本,同名改編動畫電影預計於今年7月在日本院線上映。

■根據本月11日的消息,去年4月逝世的日本新聞工作者、作家暨評論家立花隆,遺族將其生前累積超過5萬冊的藏書,捐贈給二手書店。立花隆的妹妹及祕書菊入直代表示,兄長生前曾提過:「希望將這些書籍,轉交給對書本身的內容感興趣,而非『希望擁有曾經屬於立花隆的藏書』之人。」他生前亦嚴正申明,不希望設立冠與他之名的文庫或紀念館等機構。根據接手立花隆藏書的二手書店估算,他留下來的書籍資料,光是單行本便超過5萬本,報章雜誌及各式書冊等更是多不勝數。

【得獎消息】

■2022年日本書店大獎票選結果於本月6日公告,新人作家逢坂冬馬的出道作《少女同志,向敵人開槍吧》(早川書房),成為今年度的首獎得主。這部作品在去年底以評審全員滿分的評價奪下第11屆日本阿嘉莎.克莉絲蒂獎,逢坂更以新人之姿入圍直木獎,一時蔚為話題。

《少女同志,向敵人開槍吧》以蘇聯時期女性狙擊兵謝拉菲瑪的故事,刻畫戰爭的殘酷,並聚焦戰爭中的女性經驗。在俄羅斯入侵烏克蘭的當下,這部小說的題材和描寫格外受到注目。2022書店大獎的2-10名,則依序為青山美智子《紅與藍與草圖》(PHP研究所)、一穂ミチ《Small World》(講談社)、朝井遼《正欲》(新潮社)、淺倉秋成《六個說謊的大學生》(角川出版)、西加奈子《黑夜將明》(新潮社)、小田雅久仁《殘月記》(双葉社)、知念實希人《玻璃塔殺人事件》、米澤穗信《黑牢城》(角川出版),以及町田園子《撈星》(中央公論新社)。

■今年度日本「漫畫大獎2022」評選結果,於上個月底出爐。うめざわしゅん的《達爾文事變》(講談社),擊敗《海波追尋的終幕》、《我推的孩子》、《驀然回首》等暢銷作品,成為本次獎項的最終贏家。漫畫《達爾文事變》,透過人類和黑猩猩的混血兒查理以及人類女孩露西2人的故事,講述恐怖組織、炎上爭議、差別待遇等人類社會中存在的問題。《達爾文事變》第1集於2020年底出版,最新出版的第4集於本月21日發行。

■第7屆渡邊淳一文學奬,由葉真中顯的《灼熱》(新潮社)摘得桂冠。集英社主辦的渡邊淳一文學奬,旨在選拔前一年度「超越純文學.大眾文學框架,具備豐富的故事性,對人性心理刻畫入微的小說作品」,過去的獲獎作包含川上未映子的《憧憬》、平野啓一郎的《日間演奏會散場時》、東山彰良的《我殺的人與殺我的人》等。

本屆贏家《灼熱》,扎根於綿密細緻的取材,並同時具備現實感與娛樂性。出生於沖繩的阿勇,以及日裔二代時生,於1943年在距離日本最遙遠的國家巴西相遇。他們本是無可取代的好友,然而二戰之後,身在異鄉的日本移民卻兩極分化。相信日本在太平洋戰爭中獲勝的一方,被稱為「勝利組」,而對日本戰敗有著正確認知的一方,則稱為「失敗組」,兩方都堅持自己所相信的歷史是真實的。葉真中顯透過雙方的「勝負認知爭論」,勾勒出現代社會的狂熱,以及分化的加速,其對當代問題的敏銳觀察,讓《灼熱》獲得讀者與評審的一致認同。

【作家動態】

■《孤狼之血》、《棋盤上的向日葵》、《米迦勒的鼓動》作者柚月裕子,於今年4月推出醞釀13年的短篇小說集《洋金花綻放之夏》(角川出版)。柚月除了長篇暢銷小說外,亦寫下許多有趣的短篇作品。這次她將出道至今多年來所創作的懸疑、恐怖、幽默、時代小說等短篇整理成冊,發行首部短篇合集。除了書名同名故事〈洋金花綻放之夏〉外,書中另收錄〈愛哭鬼之鈴〉、〈櫻花、櫻花〉、〈哭泣的貓〉等10個篇章,透過不同類型和風格的作品,呈現作者書寫的多重風貌。

作者上橋在訪談中提到,植物對她而言一直非常有吸引力,但卻不太會被當作故事的主題。植物對人類而言,就像是安靜的、有點遙遠的他者。在《香君》一作中,上橋以自身對植物的熱愛為動力,書寫帝國神話、神祕異能、人口和糧食問題,以及政治、疾病與生態。

肩上寄生著毒舌人面瘡的遺產鑒定師三津木六兵,某天被派遣到長崎某個被稱為「人面島」的島嶼,為村長鴇川行平進行遺產鑑定。出乎六兵意料的是,這個島嶼上直至今日仍住著許多隱匿基督徒,並且據傳藏有平戶藩埋藏的財寶。除了島嶼的歷史外,村長鴇川家因前後兩段婚姻所引發的複雜家庭問題,以及遺產鑑定期間發生在祈禱室的密室死亡事件,亦成為讓六兵頭疼、也讓六兵身上的人面瘡興味盎然的催化劑。在六兵調查的過程中,第二起殺人事件再次發生。毒舌人面瘡與鑒定師六兵,這次將挑戰孤島密室殺人案,並揭秘宗教、產業與家庭成員之間的緊張角力。

「想要知道」,是一種罪嗎?文字工作者大路亨,受到罹癌的前新聞記者父親委託,與一位名為辻珠緒的女性碰面。珠緒是一款曾經家喻戶曉的知名遊戲開發者,然而她卻在某天突然消失了蹤影。亨透過訪問珠緒的前夫、大學友人、銀行工作時的同事等人,意識到她的人生,深受昭和31年發生的福井大火所影響。踏入文壇11年的作家塩田,以「實際存在」的資訊為基礎,細膩地編織出一齣真實深刻的人間劇。書評家三宅香帆、吉田大助等人,將本書評為巧妙地融合了事實與虛構元素的作品。

■著有《嫌疑犯X的獻身》、《白夜行》、《天鵝與蝙蝠》等人氣推理作品的文學獎作家東野圭吾,於本月中推出全新長篇《假面遊戲》(集英社),為突破480萬部銷售紀錄的新田浩介《假面飯店》系列再添續作。毫無線索的3個殺人事件,彼此間有著微妙的共通之處。除了殺人手法一致外,被害者皆是過去曾經致人於死之人。刑警新田浩介在調查中發現,憎恨著3個事件被害者的舊案家屬,正好都住在東京高級酒店「柯迪希亞飯店」。抱著複雜思緒重新展開調查的浩介,這次將會挖掘出什麼樣的內幕呢?

■去年初以出道作《前男友的遺書》奪得第19屆「這本推理小說好厲害!」大獎的新川帆立,今年4月發行懸疑短篇集《劍持麗子的當夜推理》(寶島社),呈現菁英女律師睡眠不足熬夜解謎的精彩續集。在東京都內大型法律事務所任職的麗子,除了忙於白日的案件外,還在業務的空檔(通常是深夜),承接起一般民事的法律諮詢。麗子將如何在下一個繁忙的白日到來之前,成功解決事件呢?面對一個又一個來到眼前的難題,今晚對麗子而言又是不眠夜了。

■今年初以《塞王之盾》奪得直木獎的歷史小說家今村翔吾,於本月底出版得獎後第一部新作《討伐幸村》(中央公論新社),從多位人物的觀點呈現真田幸村的樣貌,是作者繼《第八支長矛》及《塞王之盾》後,又一部細緻而宏大的作品。

德川家康、織田有樂齋、南條元忠、後藤又兵衛、伊達政宗、毛利勝永,甚至是幸村的兄長真田信之,為何都不約而同高喊「討伐幸村!」呢?今村透過戰國末期最後的戰役,以及不同角色在思想和立場的碰撞,描寫複雜政治情勢與戰爭之下的親子、兄弟,以及「家庭」。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量