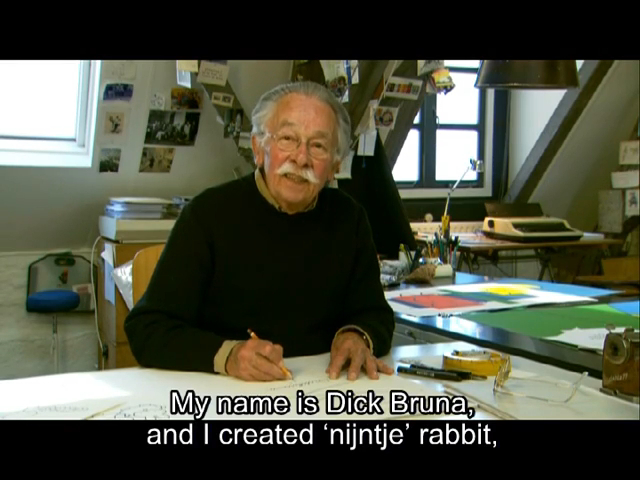

繪本大師》簡約的真諦:米飛兔的創造者迪布納(Dick Bruna)

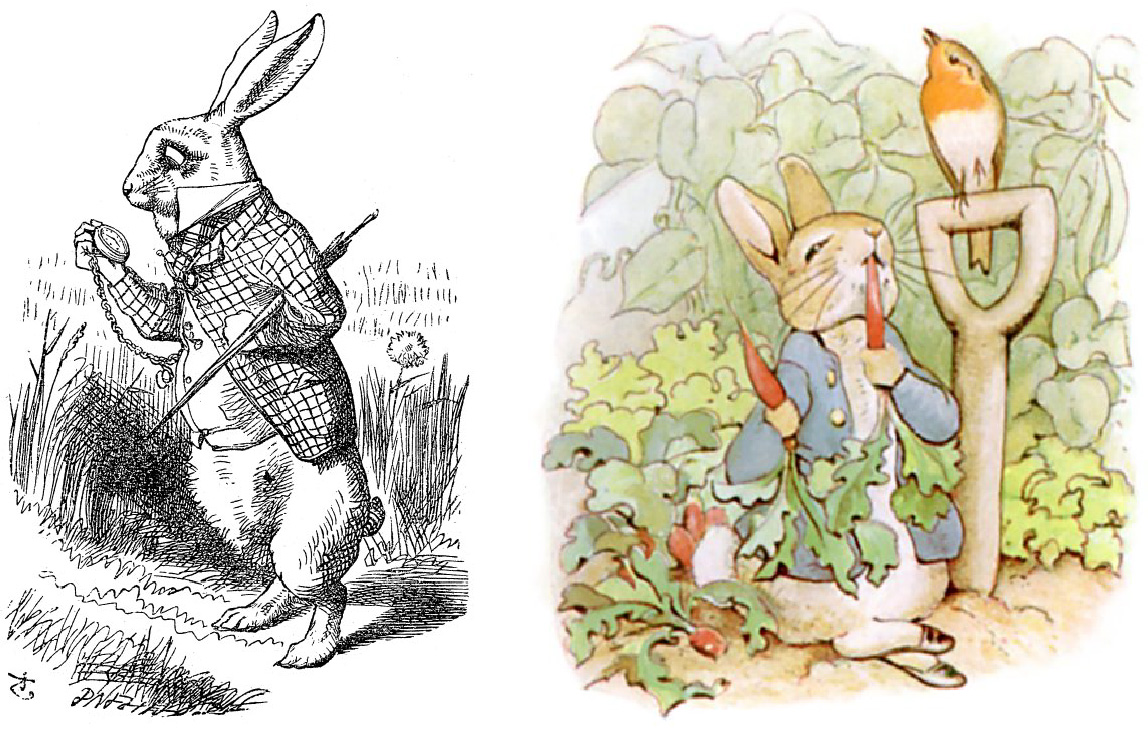

路易斯.卡洛爾(Lewis Carroll)在一個金色的午後,為三個女孩講述了一則荒誕的故事,經過兩年增補改寫,於1865年出版了《愛麗絲漫遊奇境》。全書由一隻古怪的白兔開篇,牠穿著背心,手持懷錶,自言自語,行色匆匆。好奇的愛麗絲跟著牠跑,掉進了深深的兔子洞裡,由此展開一段不可思議的冒險旅程。

《愛麗絲漫遊奇境》與續集《愛麗絲鏡中奇遇》的首版插畫,皆由約翰.坦尼爾(John Tenniel)繪製,他為這兩本書所創作的插畫,亦是有史以來最為知名的文學插圖。謎樣的白兔先生,還有故事中瘋狂下午茶會裡的三月兔,在坦尼爾扎實靈活的鋼筆畫技法下,不僅展現出角色的獨特性,更賦予了他們不可磨滅的經典形象。

靈動矯捷的兔子,是兒童文學作品中的要角。20世紀初,穿著藍外套且調皮搗蛋的彼得兔,蹦蹦跳跳躍上了圖畫書舞台,《小兔彼得的故事》的文圖創作者碧雅翠絲.波特(Beatrix Potter),陸續又創作了《小兔班傑明的故事》、《班家小兔的故事》和《陶先生的故事》,逐漸建構起一個完整的彼得兔家族故事世界。充滿活力的彼得兔,至今依然走跳全世界,受到無數讀者喜愛。

經過了半世紀,另一隻風靡全球的小兔子米飛(miffy),在迪布納(Dick Bruna)1955年出版的《米飛》裡初登場。今年是米飛的70歲生日,以她為主角的系列圖畫書,已被翻譯成50多種語言,銷售超過8500萬冊,不僅成為兒童圖畫書的經典角色,更對大眾文化、時尚等領域,產生跨域的影響力。被譽為「米飛之父」的迪布納,是如何創造出這隻擄獲人心的可愛小兔呢?

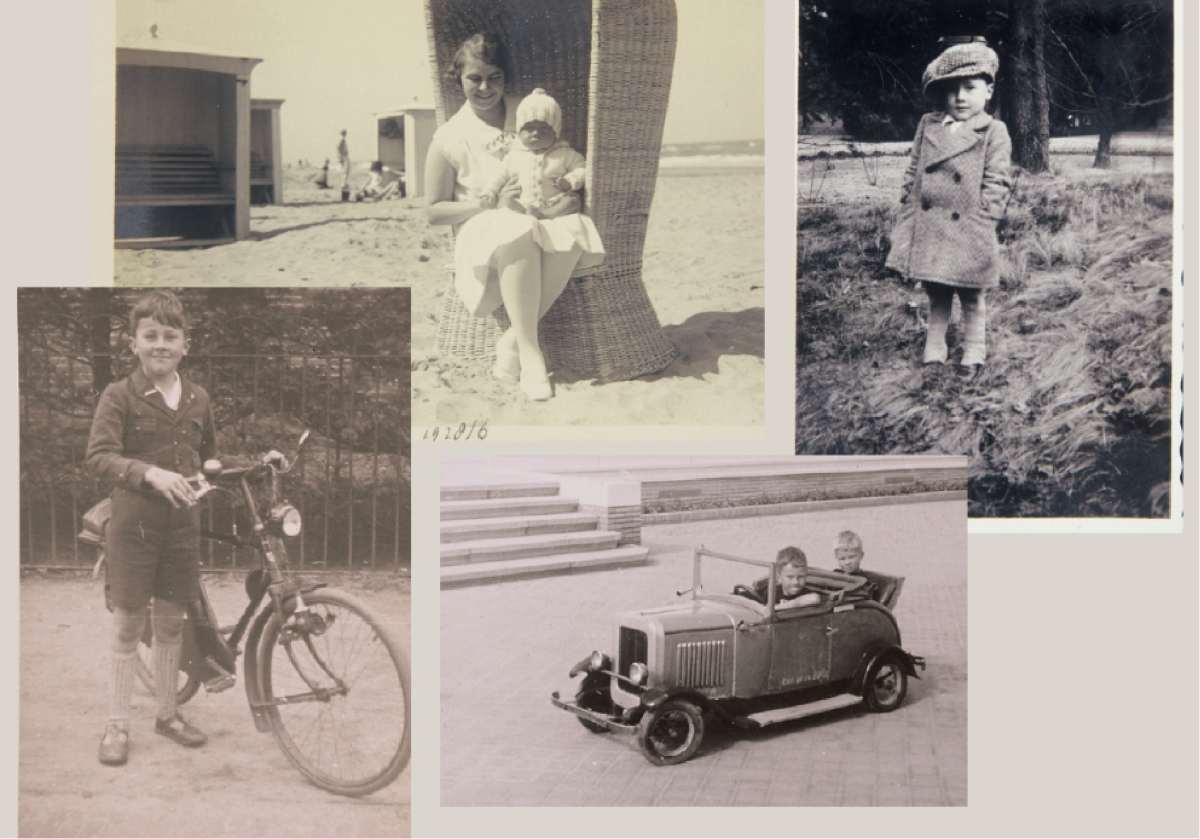

藝術家迪布納在1927年8月23日,出生於荷蘭中部的城市烏特勒支(Utrecht)。他出生的這一年,恰好是中國十二生肖的兔年,冥冥之中似乎和兔子有著深厚的因緣。他的教名是亨德里克.馬格達萊努斯.布魯納(Hendrik Magdalenus Bruna),但因為他是個胖嘟嘟的小寶寶,家人就暱稱他為Dik或Dikkie,也就是「小胖子」之意。因為雙腳患有先天的馬蹄內翻症,矯正治療時需長時間靜坐,因此讓他變成一個安靜閱讀和喜歡做白日夢的小孩。

迪布納的童年在小鎮度過,弟弟是他的最佳玩伴。他們自由的在花園裡和雞、兔子、狗和山羊玩耍,冬天則在自製的溜冰場學習滑冰,過著如田園詩般的生活。生活裡還充滿著音樂和書籍,幾乎所有類型的書迪布納都喜歡,但其中讓他百讀不厭的是尚.德.布倫諾夫(Jean de Brunhoff)的《大象巴巴的故事》。如同巴巴的故事描繪了溫馨的家庭生活,迪布納的家庭也給了他充分的安全感和文化教養。

上小學之後,迪布納對繪畫的興趣更加明顯。雖然與同學相處和樂,但他更喜歡獨自畫畫,一畫就是好幾個鐘頭,停都停不下來。1940年,他就讀位於比爾托芬的中學,學會了彈奏手風琴,經常為家人演奏。這個時期他也在家中的書架發現了林布蘭和梵谷的畫冊,一遍又一遍的翻閱,大師們的畫作給予他深刻的印象。

歲月看似靜好,但遠方戰爭的喧囂已漸漸逼近,當1943年德軍沒收了他們家在比爾托芬的房產,迪布納的父親為了逃避自己和兒子可能被德軍強行徵兵的危險,決定躲藏到雷赫特湖畔的避暑度假屋。天性浪漫的迪布納,對於鄉居生活一點也不以為苦,反倒擁有更多自由幻想的時間,他盡情作畫、寫作、作曲,甚至為母親創作了他的第一個故事《Japie》。

布魯納家族自1868年起即經營出版公司,到了迪布納父親這一代,更是經營得有聲有色,幾乎荷蘭的每個火車站都設有他們的售書亭。迪布納家不時有作家和設計師來訪,其中童書插畫家賴因.范洛伊(Rein Van Looy)更和迪布納成為忘年好友。他們一起探訪林間,或到湖上泛舟,再將所見景緻入畫。迪布納還曾經將這些小幅畫作,和附近的農民換得一些戰時珍稀的糖和奶油。

身為長子,迪布納理所當然被視為家族企業的繼承人。嚴肅的父親對迪布納的天真不知世事很不以為然,父子時起衝突。二戰結束後,迪布納不願意再回到學校,而由父親安排到烏特勒支的布羅澤書店實習,之後,又前往倫敦的出版商W.H. Smith,以及巴黎的普隆出版社實習兩年。

父親一定沒想到:這趟巴黎行徹底激發了迪布納對藝術的狂熱之情,一個前所未見的世界自此向他展開。20世紀40年代末的巴黎,藝術人文薈萃,一片歌舞昇平,迪布納沉浸在香頌的樂聲裡,流連在美術館和畫廊間。現代藝術給予他全新的體驗,畢卡索(Pablo Picasso)的作品讓他了解藝術家無需受限於傳統,費爾南.雷捷(Fernand Léger)豐富的顏色和粗線條輪廓,對他日後的創作影響至深。但對他一生最重要的人是馬諦斯(Henri Matisse)。

馬諦斯晚年的彩色剪紙作品,是將線條和色彩單純化、平面化的終極成果,啟發並形塑了迪布納的藝術創作風格。尤其是結合馬諦斯畢生藝術菁粹的旺斯玫瑰教堂,其中的彩色玻璃窗,運用剪紙手法和大膽的配色,光線穿透流洩在神聖空間中。當迪布納參觀時,深為這座教堂的純淨與美麗而感動,從那一刻起,迪布納所有的創作都是這份感動的迴響。

從巴黎回荷蘭後,父親期待迪布納繼承家業,但經過巴黎的文化啟蒙,迪布納更堅定了要成為畫家的決心,於是說服父親,讓他前往阿姆斯特丹的皇家視覺藝術學院接受美術教育。他拜在喬斯.弗羅斯門下,但很快的就發現自己對傳統油畫一點也沒有興趣。他更喜歡運用剪紙在平面塑造立體感,就像馬諦斯的作品一樣,色彩鮮艷、充滿活力,且富有韻律。於是6個月之後,他就退學了。

就在這個時候,愛情輕巧的叩動他的心扉。他對住對街的艾琳.德.容(Irene de Jongh)一見傾心,個性靦腆的他,為了能在遛狗時不期而遇,因此養了一隻拳師犬,還傻氣的支起畫架,在父母親的陽台上作畫,希望能引起艾琳的注意。經過一段時間交往,迪布納鼓起勇氣開口求婚,沒想到卻遭到拒絕。帶著情傷,他逃避到法國南部,繼續追求他的畫家夢。

但見不到艾琳的日子,迪布納根本無心作畫,於是他回到烏特勒支再次求婚,這次艾琳雖然答應了,可是未來的岳父卻提出一個條件:他堅持迪布納一定要有正職,才能養得起他的女兒。盡管曾與父親抗爭多次,最後迪布納還是在愛情之前俯首稱臣,正式進入家族的出版公司工作,成為封面設計師。他和艾琳於1953年結婚,此後終其一生,艾琳都是他作品的首席評論員。

二戰後,歐美出版業為因應大眾的需求,興起一股平裝書的風潮,布魯納出版公司順此潮流,也在1955年推出以推理、犯罪小說為主的「黑熊叢書」(Zwarte Beertjes)。這個系列囊括了許多知名的作家和作品,如:英國伊恩.佛萊明(Ian Fleming)的《007》、美國萊斯利.查特里斯(Leslie Charteris)的《聖徒》、荷蘭作家Havank的《陰影》,還有比利時喬治.西默農(Georges Simenon)的《邁格雷》,都是高發行量的品牌保證。

到了1969年,「黑熊叢書」已締造2500萬冊的佳績,除了拜布魯納出版公司設立的綿密銷售網,部分原因也在於迪布納設計的書封醒目易懂、引人入勝,而且魅力十足。他為每個作家系列都設計了一個專有形象,譬如邁格雷探長的煙斗、聖徒頭上的光環,既用來彰顯該系列的特色,也形成識別不同系列的標誌。區別與相似並存,獨特又融合於整體,這完全是迪布納對於圖形元素的精采詮釋。

這些書封始終遵循著不能妨礙讀者想像力的原則而創作。迪布納總是先細讀文稿,將他讀後的情緒轉化為封面所使用的顏色,然後用剪刀剪出描繪書籍主題的形狀,再選擇標題字體,最後協調顏色、形狀和排版,以達到理想的敘事效果。為了能將故事在幾秒鐘內傳遞給匆忙的旅人,讓他們能快速的從眾多封面中做出選擇,迪布納將形狀設計得更大更簡潔,提升了廉價小說的視覺質感。

他一直不覺得自己是為家族企業工作,而自認是與作家合作。他和作家建立了深厚的情誼,並得到他們的肯定。西默農曾在寫給他的信中說:「您為我的新書所設計的封面比上一本更簡單,您是在嘗試透過繪畫來達到與我寫作時相同的目的。」

其實迪布納從未真正參與過布魯納出版公司的營運,他只是全心擔任設計師。在他任職的20多年間,總共設計了超過2000個書封和大量宣傳海報。1968年,當公司舉辦100週年慶時,他的父親終於肯定了兒子的成就,將「黑熊叢書」的成功,歸功於「我那聰慧的兒子」。

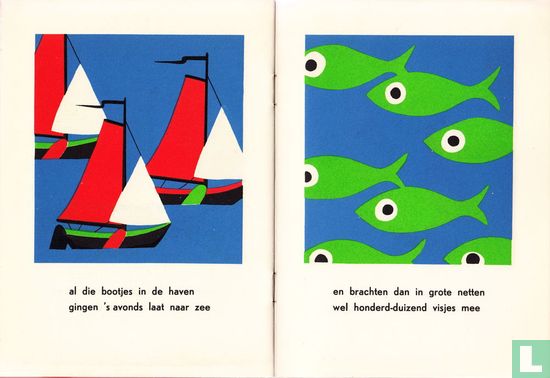

在繁重的全職工作之餘,迪布納仍不忘擠出時間來創作自己的書籍,1953年《de appel》(蘋果)在荷蘭出版,是他的童書初試啼聲之作,也是他對馬諦斯的致敬。接著他仍以剪貼色塊的手法,出版了《toto in volendam》,這是一個關於絨毛玩具散步的故事。就在他創作的第三本童書,世界知名的「米飛」誕生了。

米飛的誕生,就像米恩(A. A. Milne)筆下的《小熊維尼》一樣,源自迪布納為兒子Sierk創作的故事。1955年夏天,他們全家到海邊度假,經常看到一隻小兔子在沙丘跳來跳去,迪布納想起童年時和兔子玩耍的美好記憶,於是在6月21日開始為Sierk講述一隻小兔子的故事,後來就以這一天定為米飛的生日。

米飛最初的名字叫「Nijntje」(荷蘭文的小兔子之意)。在法國她的名字是「Le Petit Lapin」,1964年首次在日本出版時,她的名字是「Usako」。由於她的第一位英文譯者Olive Jones認為:「Nijntje」對非荷蘭讀者來說發音太難,於是為她取名為「Miffy」,沒想到讀者都喜歡這個簡單響亮的名字,於是「Miffy」成功的跨越國界,成為世界上獨一無二的米飛兔。

但米飛兔並非一夕成名。起初家長們誤解了迪布納作品的「簡單性」,在當時被視為是大膽出格的作品。他的插圖風格極簡,所有的圖像均採用原色,甚至將其他人認為對比過強的顏色,例如綠色和藍色並置在一起。畫面沒有透視效果,更遑論細節刻畫,這都和當時繁複的、以敘事為主導的主流童書不同。然而迪布納覺得,把一切盡量簡化,讓孩子們擁有充分的想像空間更好。

《米飛》系列的前4本,採用的版式是長條矩形。後來迪布納注意到他的書太高,孩子的小手不易握住翻閱,於是在1959年,改以正方形格式印刷出版。他有設計海報的豐富經驗,將一張海報大小的紙張摺疊成邊長為15.5釐米的正方形,這樣一本書剛好是12跨頁,插畫在版面的右側,四行小寫體的韻文以全白襯底在左側,形成固定的格律。

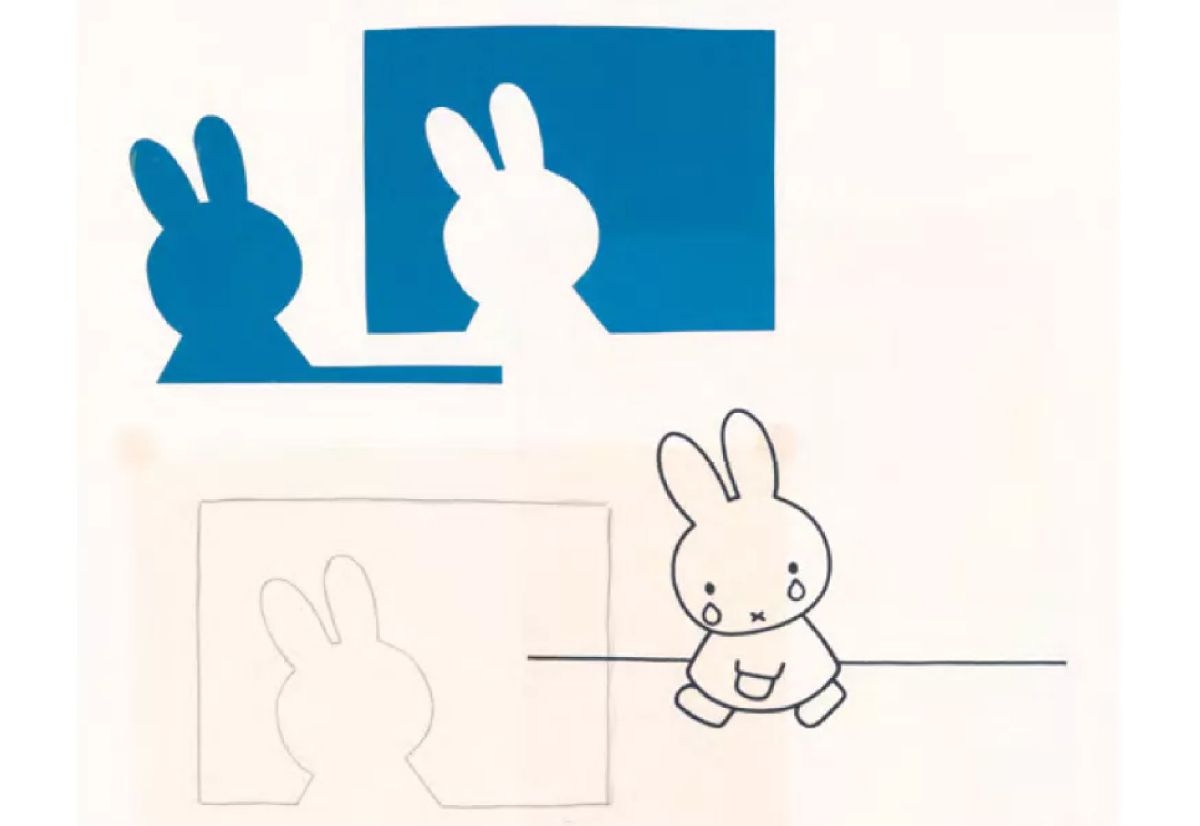

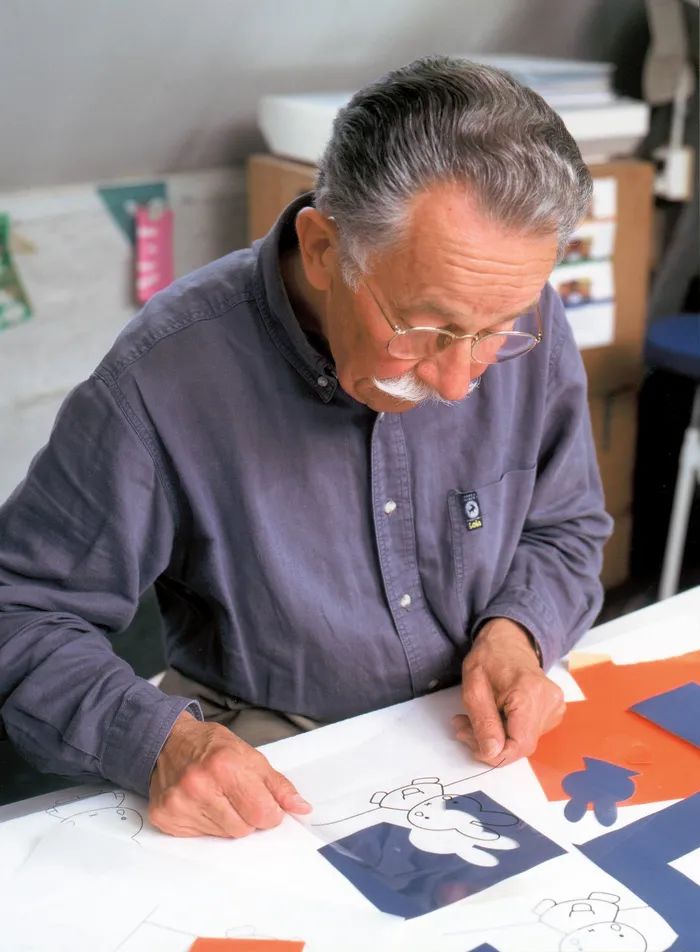

迪布納早期的書是手繪的,先用鉛筆勾勒出形狀,然後用油彩著色,最後再添加黑色的輪廓線。他持續研究嘗試每一種技巧的可能性,不放棄尋找屬於自己的風格。後來他的創作方式開始有所變化,先在透明紙上畫草圖,通常第一筆劃是從耳朵開始。為了一幅理想的構圖,往往不知捨棄掉多少畫紙,等到他對畫面滿意了,就會在透明紙下墊一張水彩紙,再用硬鉛筆用力將線條輪廓嵌入水彩紙中。

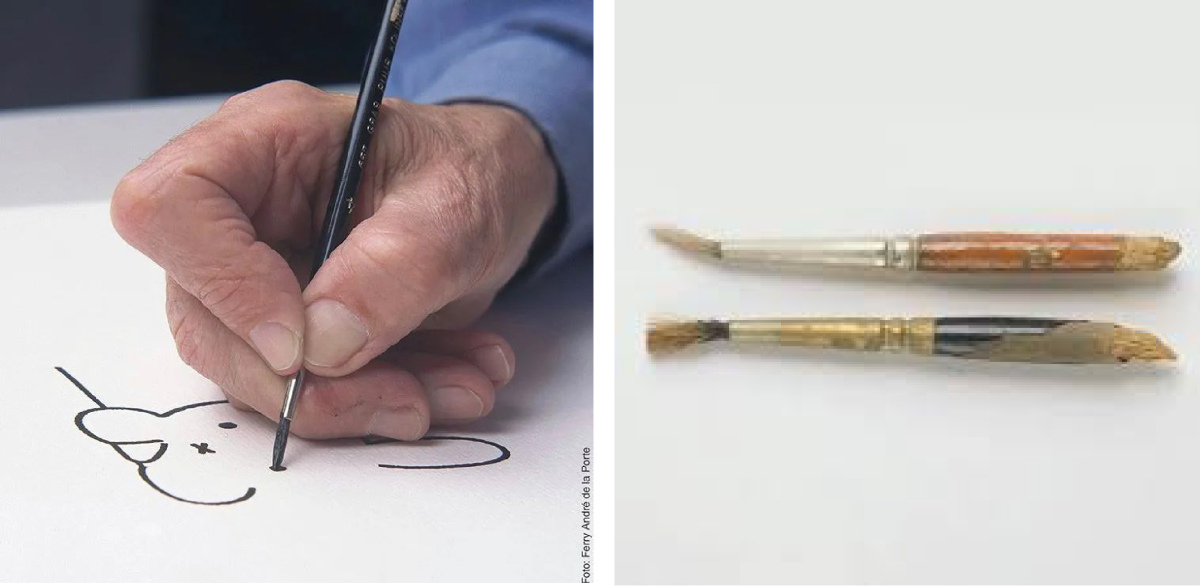

接下來的重頭戲是用特別修剪過的軟毛筆,蘸黑色的顏料畫輪廓線。對迪布納來說,線條就是他的筆跡。他從未採用過任何科技的工具,因為「有心跳的線條」會為他筆下的角色注入生命,賦予動態效果。接著他又屏氣凝神點出米飛的眼睛和嘴巴,因為這關鍵的三點,代表米飛不同的情緒。期間只要有一絲失誤,他會全部丟棄,從頭再來過。

當輪廓也達到完美的效果時,他再將之轉印到膠片上,這樣他就可以嘗試搭配不同的色彩組合,而不會破壞原本完美的黑白設計。迪布納學習的正是馬諦斯在《Jazz》一書中,透過移動和更換彩紙來定色的技巧。米飛圖畫書色彩鮮亮明快,迪布納僅用了紅、藍、黃、綠、灰和棕6色,便經營出多采多姿的迪布納色彩世界。這6個顏色因此而被稱為「迪布納色」。

迪布納的每一本童書都經過自我重重的檢驗,最後他會將剪裁好的色紙貼在紙上,連同黑色輪廓的膠片,用正方形的方框確定四邊位置,營造出最佳的空間感,才送交印刷。

雖然迪布納確立了他的創作手法,但米飛的形象卻漸漸有改變。早年米飛看起來有點像一隻長著耷拉著耳朵的絨毛玩具兔,但自從改為正方形版式後,她就變成我們今天熟知的模樣。在1970年《米飛的生日》,迪布納為米飛的洋裝添加花朵的圖案,確定她是一名女孩。在1979年《米飛的夢》之後,她的耳朵和臉蛋都更圓潤了些。2001年《米飛裝鬼》中,她的頭部和身體的比例略有變化,讓她看起來更像個蹣跚學步的孩子。

在迪布納心中,米飛不是一隻兔子,而是一個有人性、有情感的孩子。她擁有勇敢、自信、好奇、純真和富同情心的人格特質。他以孩子的目光,描繪米飛的日常生活,《米飛的家》、《米飛到公園》、《米飛到動物園》、《米飛到海邊》、《米飛玩雪》、《米飛到學校》、《米飛去美術館》……所有的故事都是照著孩子的生活節奏來創作。

迪布納說:「我從未嘗試過教導孩子。」但隨著米飛的成長,他的書也與時俱進,探討了更複雜和嚴肅的問題,包括種族、霸凌、殘疾甚至死亡。在《米飛和梅蘭妮》中,米飛結交了不同膚色的好朋友。在《米飛和塌耳朵》裡,米飛幫助被取笑的新同學。《樂堤》是一個坐輪椅的女孩,要怎樣和她平等相處?當《米飛的奶奶》死了,該如何與孩子談論「死亡」這個禁忌的話題呢?

隨著迪布納全球的聲譽日漸增長,他接受了更多委託。他曾經分別為荷蘭和日本設計過郵票,為國際特赦組織、兒童病院、世界愛滋病日、聯合國兒童基金會等,設計過許多公益的海報和卡片。2000年米飛生日時,他收到來自80個國家和地區的38000張賀卡,獲得了金氏世界紀錄認證。

米飛作為偶像的影響力,幾乎蓋過了米飛本身,1971年設立的Mercis公司,負責記錄米飛的造型,制定米飛圖像的使用準則,以及確定衍生商品的品質。創造出這個國際巨星的迪布納,絲毫沒有因隨之而來的巨額財富而影響他的工作熱情。每一次畫米飛時,他依然會感到緊張,因為他想讓米飛比昨天更好。

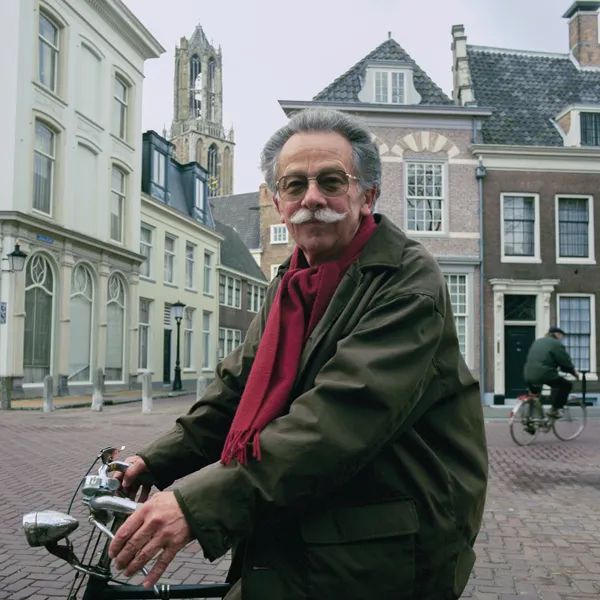

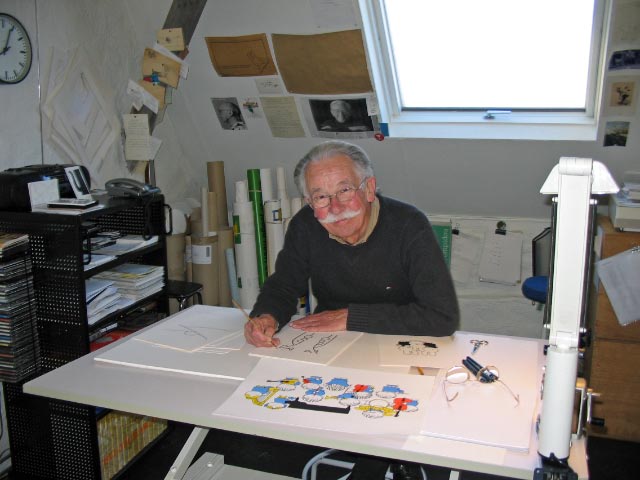

繪畫是迪布納唯一想做的事,在將近60年的時間裡,他維持著固定的作息,幾乎每天到工作室裡畫畫。每天早晨他約莫五點半起床,先為妻子榨一杯橙汁,再手繪一些小圖,和妻子分享彼此的生活行事內容。然後他會騎上他的老爺腳踏車,沿著烏特勒之運河,穿行過舖滿鵝卵石的街道,一邊聽著老教堂傳來的鐘聲,為展開了新的一天而感到幸福。

途中他會在同一家咖啡館暫停,喝杯咖啡,並為世界各地特意前來的粉絲簽名。進入工作室後,他會先打開香頌音樂,讓樂聲陪伴他的靈感流淌,在完成上午的繪圖後,他會回家和妻子共進午餐,下午回到工作室檢視和修改畫作,並親覆孩子們寄給他的信件。大約五、六點鐘,他悠然的騎著腳踏車回家吃晚餐,餐後來上一杯葡萄酒,然後九點鐘早早上床睡覺。日復一日,這就是他情有獨鍾的簡樸生活。

2011年的某一天,迪布納突然從腳踏車下來,暫時停止了呼吸。經過診治後,他決定永遠放下畫筆,因為若不能全力以赴,那就是告別的時候。最後一次離開工作室前,他依照習慣將畫筆和工具一一擺好,就好像從前總是為第二天的工作做好準備。他留下井然有序、擺滿了粉絲寄來禮物的工作室,鎖上門、騎上腳踏車回家,從此未曾再踏入。

2017年2月16日,迪布納在睡夢中安然離世,不只是荷蘭,全球無數的迪布納讀者,都為米飛爺爺的遠行悼念。荷蘭官方發布了一張米飛垂著一滴淚的圖畫,僅有的一滴淚卻是最悲傷的眼淚。如同迪布納一生追求的簡單和純粹,他以身體力行見證了簡約的真諦,以及化繁為簡的力量。

迪布納從不認為自己是個藝術家,他是為內心深處那個4歲的小男孩而創作。每一幅米飛的圖像都是略帶著疑惑、以正面直視讀者。迪布納曾說他會這麼做,是因為他想回應孩子們真誠坦率的目光,他要真誠的面對閱讀作品的孩子們,無論他們高興還是悲傷,都不要移開視線,他想成為孩子真正的朋友。

米飛70歲了!相信在未來的世代,她還是會繼續陪伴著孩子們長大,成為孩子的好朋友。●

東亞書房》百鬼夜行的時間!日本漫畫家水木茂及伊藤潤二進入艾斯納名人堂,及其他藝文短訊

【得獎消息】

➤知名恐怖漫畫《富江》系列作者伊藤潤二,以及有「妖怪博士」之稱、以《鬼太郎》享譽海內外的已故漫畫家水木茂,在上個月公布的2025美國艾斯納獎(Eisner Award)中,雙雙進入艾斯納名人堂(Hall of Fame),成為繼手塚治虫、大友克洋、宮崎駿、高橋留美子、萩尾望都等人後,受此獎項最高肯定的日本創作者。

艾斯納獎有美國漫畫界奧斯卡之稱,極具權威及知名度,本次獲選進入名人堂的伊藤潤二,過去已4度榮獲艾斯納獎,包括2021年奪得「最佳亞洲作品獎」的《地獄星雷米娜》。對於此次被選入名人堂,伊藤表示:「我過去每部作品都傾盡全力,這次肯定讓我覺得努力都值得了。」

石村透過長達8年的縝密取材,揭露這些遭強制徵召、強制移居,並被日本置之不理的人們,被歷史洪流掩蓋的生命殘音。他們之中,有人13歲時被以偷渡者名義送往西伯利亞,40餘年後才得以回歸故土,有人在痛苦的奴役生活中每日咬牙苦撐,也有人在逝世24年後,才被受理死亡登記。石村在得獎感言中指出,有關這些非軍籍的西伯利亞民間拘留者,官方留下的資料極其匱乏。她將他們微弱的聲音編織成冊,留下他們「確確實實存在過」的生命軌跡。

【業界新聞】

➤在AI浪潮席捲、社會變遷加速、資訊與短影音爆炸的時代,我們為何要讀文學呢?著有《日蝕》、《日間演奏會散場時》、《那個男人》等得獎作的知名作家平野啓一郎,上個月底推出隨筆評論集《文學有何用處?》(岩波書店),思考並探索文學對人生與社會的意義。在這本書中,認真凝視生命、持續挑戰當代問題的平野,試圖從根本追問文學的力量。他在書中重探森鷗外、成田龍一、安部公房的思想,追悼大江健三郎、古井由吉、瀨戶內寂聽等文壇大師,並回顧自身在藝術、社會等領域的書寫,透過「文學的現代性」、「與過去的對話」、「文學與美」等篇章,引領讀者開拓文字與思想的全新視角。

➤有鑑於台日交流及產業合作日益頻繁,今年靜默漫畫世界大賽(Silent Manga Audition),特別舉辦「台灣限定回合」,獲獎者將受漫畫出版社Coamix邀請,至日本熊本漫畫家培育基地參加頒獎與短期講習。Silent Manga Audition每年舉行兩次,作品以「情感表現」與「演出力」決勝負,參賽者需在5到17頁的篇幅中,不使用台詞與對話,純粹以畫面呈現內容與敘事張力。

截至2025年夏季為止,這個獎項已舉辦了22屆,吸引超過150個國家與地域的創作者投稿。台灣漫畫家韋蘺若明曾在2022年以僅僅7頁的極短篇《BONES》獲得亞軍,今年的優勝作品《Quiet》,同樣出自台灣漫畫家銀甫和Cyenn。此次「熊本x台灣」區域限定特別競賽,以「不禁露出笑容的瞬間」為主題,主辦單位將在8月底截止徵稿,並於今年10月底公布得獎結果。

【作家動態】

小說標題「三毒」代表佛教中必須克服的「貪、瞋、癡」。東山以六道輪迴圖為創作核心,透過雞、蛇、豬3種化身,將人心的慾望與執著具現化,以此推展死者復生的主軸。在這部作品中,東山結合近代中國「大躍進」、「大饑荒」、「文化大革命」、「核武試驗」等史實,以及佛教圖像、生死輪迴、死者復甦等神祕元素,書寫出這部題材特殊的精彩巨作。

承接老字號居酒屋的第3代繼承人,從上一代接班時聽聞奇妙的條件。一位完全不具備「靈異第六感」的男子,某天居然在居酒屋街遭遇「神啟」。通靈世家的親戚贈送的鈴鐺,某天早晨響了起來,據說鈴鐺一響,就得避風。奶奶總是提到,焚風發生時絕對不能把門開門,「因為祂會進來」。恩田以這些或令人感到詭異、或讓人心生不安的奇異故事,構築出帶點酒精迷茫感的大人夜話。

勝子在戰亂時期不斷追問科學與戰爭的關聯,戰後則全心調查氫彈試驗所造成的放射性污染真相。在這部作品中,伊與原講述喜愛雨和繡球花、心地溫柔的少女,如何在科學的道路上勇往直前,投注畢生熱情追求真理,並對國際社會產生彌足深遠的影響。

➤以《銀河鐵道之父》獲得第158屆直木獎的小說家門井慶喜,本月初發行新作《天下的價格:享保時代期貨》(文藝春秋),講述大阪商人與幕府將軍德川吉宗的極限米價鬥智。故事舞台設定在世界上第一個期貨交易所「堂島米市場」。有「天下廚房」之稱的大阪堂島,是江戶的稻米匯聚地。人們不只在這裡買賣數量龐大的稻米,甚至以未來米價為標的進行期貨交易,然而將軍吉宗及幕府高層卻對此忿忿不平。

米價波動會大幅影響武士的年貢收入,怎能被商人們不費吹灰之力任意操縱呢?想將米價控制權掌握在自己手中的幕府將軍,以及決意捍衛市場自治的大阪商人,因而展開了一場激烈對決。究竟米價將如何決定國家的命運?門井以米價及期貨的經濟學概念,切入江戶時期的政商鬥爭,同時也巧妙地呼應如今米價高漲的日本社會問題。

➤書店大獎得獎作《52赫茲的鯨魚們》作者町田苑香,於上個月底推出最新力作《螢火蟲們的祈禱》(東京創元社),還未發行就榮登日本最大書評網站「読書メーター」(Bookmeter)「想讀的書」排行榜榜首。群山環繞的小鎮中,螢火蟲恣意飛舞的夏日祭典之夜,就讀中學的坂邑幸惠與桐生隆之,為了活下去而決定為彼此守護祕密。

相隔15年後,成年的幸惠與隆之意外重逢,而他們的二度邂逅,也連帶影響到彼此的家人、朋友,以及小鎮居民的人生。他們懷抱著不可言說的祕密、走上意想不到的道路,仍不停地尋找歸屬,並珍惜微光照耀的世界。文筆細膩溫柔的町田,再次以美麗又動人的文字,勾勒人與人的羈絆,帶來令人潸然落淚、心潮洶湧的小說傑作。

那人並不是男孩的父親,而是一名身負前科的私家偵探,他一手掌握許多個資情報,經常對案件委託人進行恐嚇威脅,因而與人結下仇怨。失蹤案與命案兩起事件,乍看無關卻又彼此交織,讓調查有了意外的發展。評論家千街晶之評述,劇情推進看似平淡,真相卻出乎預期地複雜而深邃,整部作品中沒有任何多餘的情節,不禁讓人聯想到冷硬派推理大師羅斯・麥唐諾(Ross Macdonald)。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量