話題》出版市場真的回溫?200億,在出版與零售通路的不同意義:對2021年國圖報告的補充

國家圖書館於3月17日發布《110年臺灣圖書出版現況及趨勢報告》,提到圖書市場的回溫,以及出版品量大幅增加,引起業界討論。本文延續〈2021各大書店通路與暢銷榜觀察〉,補充該文發表時尚未統計完成的全年營收數據,並以產業角度解讀國圖的報告。

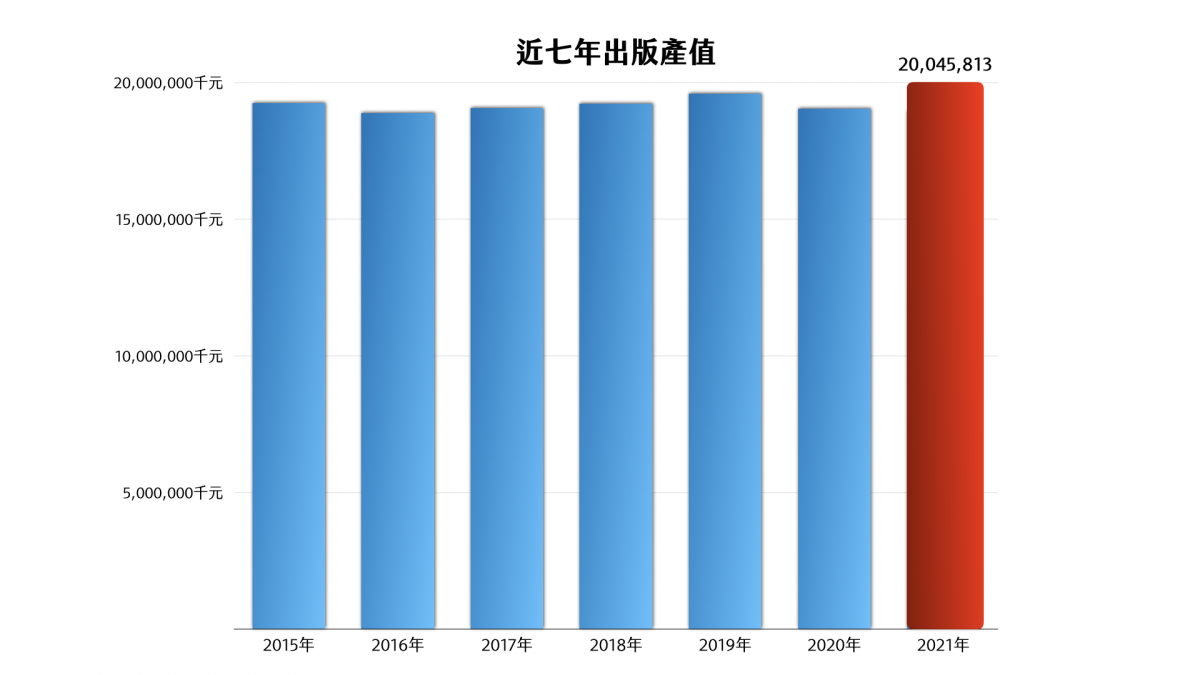

出版產值近年首次回到200億

➤市場真的回溫了嗎?

筆者曾依據財政部2021年1至10月的統計資料,推估出版業去(2021)年全年營收約在190億左右,最後統計顯示,實際營收來到200億。這項數值引發業內廣泛討論,因為「感覺上」書市並沒有明顯的回溫跡象。

相較於2020年出版產值的190.4億,去年10億的成長值相當於5%,對成熟產業而言可說是相當顯著的比例(雖然這5%其實正好相當於「圖書免稅」帶來的利潤,嚴格說來不算成長)。此外,產值回到「2」字頭,也具有一定程度的指標意義。

本文因此進一步拆解2021年各期營收走勢(財政部資料每雙月為一期),藉以一探:市場真的回溫了嗎?那10億到底從何而來?

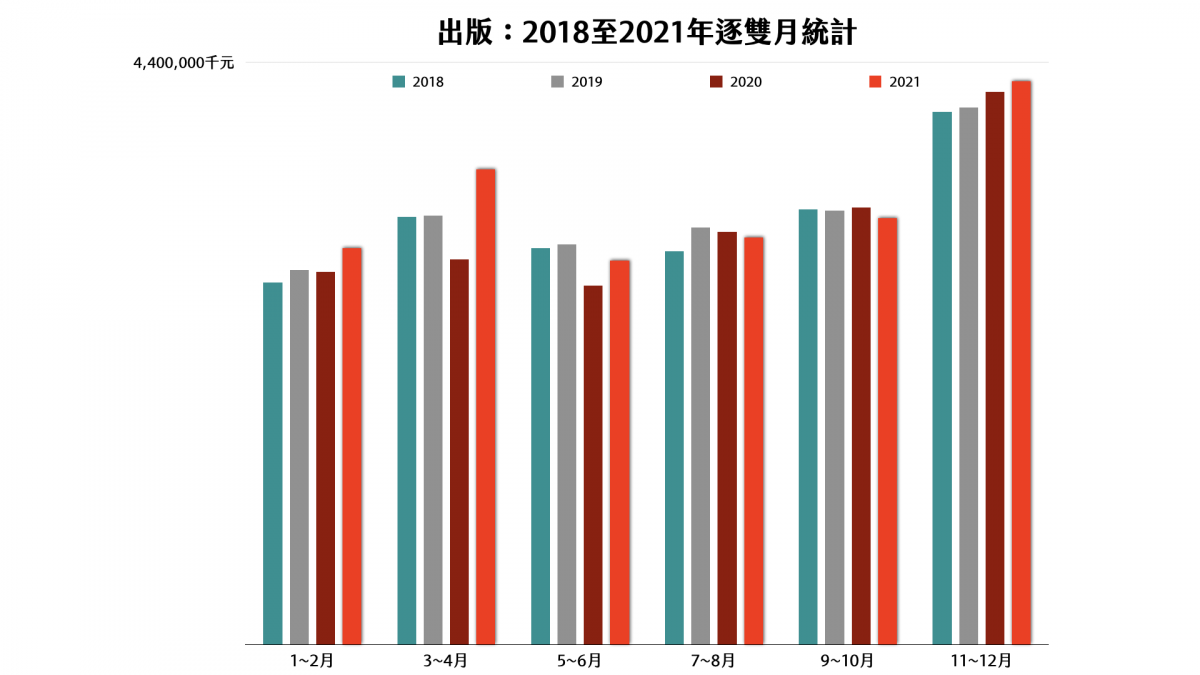

根據2018年至2021年的統計,整體趨勢歷年來尚稱一致,2021年的10億成長值,主要來自兩個時間:

➤3至4月出版產值較前期成長20%

比較明顯的落差是在3至4月。國圖報告中提到,部分原因來自書展停辦,貨量轉移至書店通路所致。2018年和2019年同期產值都是32.3億左右,比前期(1至2月)的成長分別是18%和14%。這兩年書展都是正常舉辦,但因農曆年期間書業多半停止出貨,因此1、2月的營收比較低,屬正常現象。反倒是2020年3至4月只有29.1億,比前期僅小幅成長3%,應該是當時疫情正嚴峻之故。

歷年第一期產值都落在28億上下,2021年初則達到近30億的門檻,是這幾年最好的。而2021年3至4月營收為35.9億,較前期成長20%,比歷年的幅度都大。

➤11至12月:各家促銷活動可能是重要推力

從年度曲線可看出,無論疫情前後,營收通常都在下半年逐步成長,直至年底為高峰,這幾年的11至12月,此現象愈加明顯。2018年11至12月產值為40.2億、2019年為40.6億、2020年為41.8億、2021年則達42.5億。推測可能因五倍券、藝FUN券刺激買氣,且愈來愈多通路以「年度百大」為名推出大型促銷展,或者參展的品項數愈來愈多(例如增加「百大」的名目,以便選入更多商品)。尤其去年年中的重挫,出版社和通路想必都將這類展售當作彌補營收缺口的重要活動。

2021年5至10月是疫情影響最嚴重的半年,但檢視數據便會發現,雖然實體通路大幅減少進貨,這半年的表現與前一年台灣首次面對疫情擴散危機的狀態相比,並沒有顯著的下滑。由於無法得知商品結構的實際變化,只能根據暢銷排行榜和出版社的個別反應推測,撐住營收水準的可能是童書、生活、心理、理財等疫情期間在網路通路較多人購買的類型,而人文社科或比較依賴實體通路的書種則受到的衝擊較大。

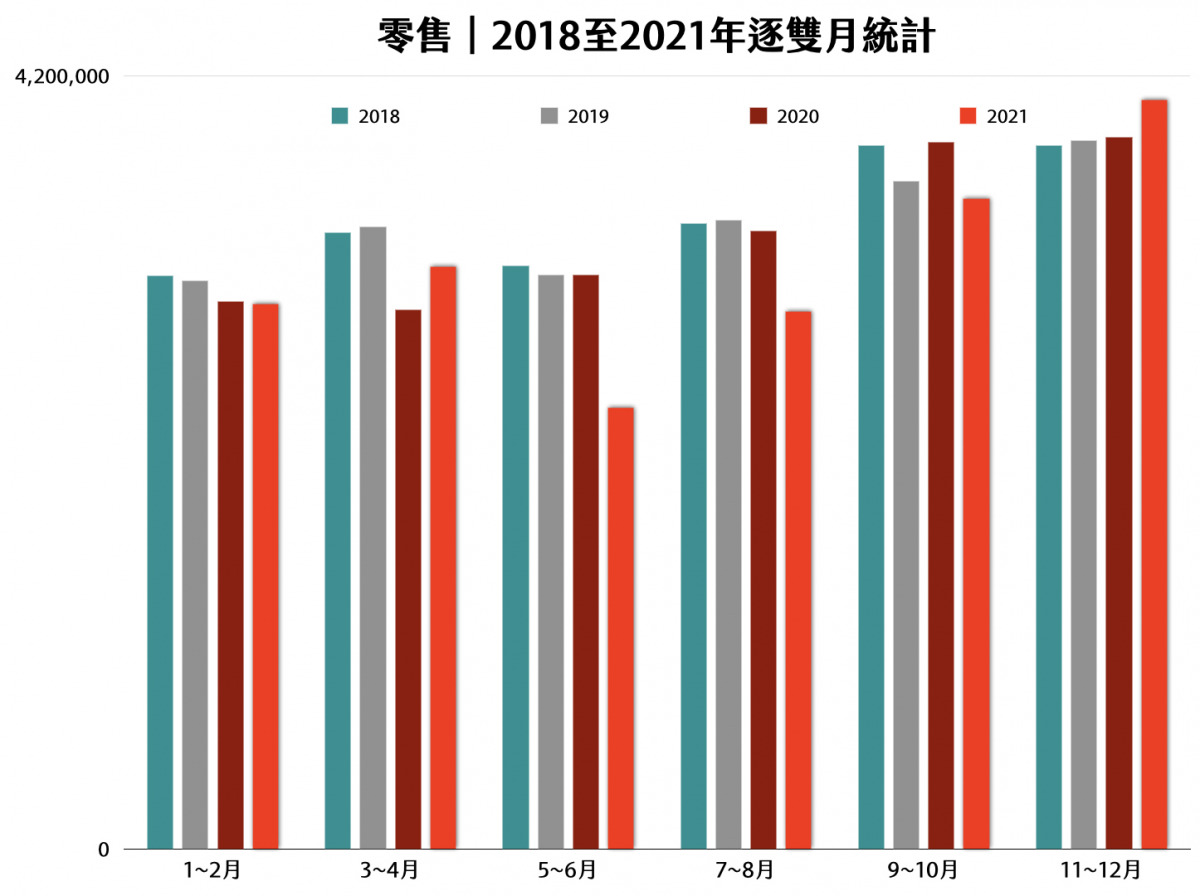

圖書雜誌零售銷售近年首次跌破200億,較前一年衰退10億

➤1至2月持平,3至4月成長

落在1至2月期間的農曆春節假期,對大部分通路而言是重要的銷售時段(但並非全數,有些書店會休息,或是商圈屬性在年假時較為清淡),營收落差不會像出版業那麼大。但前面提到出版業在2021年1至2月時表現為歷年最佳的現象卻未反映在通路上,零售額僅與去年持平,推測年前一波小型社區感染導致出門人潮減少,削弱了年節效應。2020年3、4月時,疫情初起,通路可能因營業額下降而減少進貨;但2021年同期疫情尚稱平穩,加上國際書展取消,因而出版社有部分貨量轉移到通路舉辦活動或書展,因而成長較多,但還是不如出版的幅度明顯。

➤5至10月:實體通路非常嚴峻

疫情對各行各業的衝擊都很嚴峻,5月份三級警戒發布後,零售銷售當期營收只剩下24億,是近年最低點。7至8月雖然回升至29億,但由於暑假是通路旺季,這個數字與歷年相較還是有5億的落差(約15%)。且在實體通路仍非常嚴峻的狀態下,這段時間的回升金額,應該有一定比例的營收流向網路通路。

➤年底(11至12月):小型書店面臨危機與挑戰

2021年最後的兩個月,營收達到40億門檻,為歷年最高。如同前文所述,在疫情回穩之後,原本就是各大通路營運重點的「年度百大」,在擔負著自身和出版社的期待下,提前開展或擴大規模者所在多有,或許是為這段時間營收帶來挹注的主因之一。當然,這些做法都以連鎖和網路通路為主,小型書店的狀況可能因此反而更不理想。

最終,2021年圖書雜誌零售銷售總額為190.2億,較2020年衰退10億。與出版業的走勢正好相反,這是近年來圖書銷售第一次跌破200億門檻。因此,若將出版業產值成長5%結論為「出版產業回溫」,可能過於簡化整個出版上下游產業的結構了。

2021年與往年相較,可看出3、4月較2020年同期略有成長,但再與2018、2019兩年比較仍是衰退,5、6月的零售產值更是近年最低。7月之後雖然很快回升,但直到年底才受到加碼券和促銷效益而顯著成長,這股買氣能持續多久,尚有待觀察。

➤電子書銷售趨緩

在進一步分析拆解數據時,筆者也觀察到一個值得注意的現象:疫情期間勢不可擋的電子書,走勢在年底稍微趨緩了。2021年11至12月的營收為1.3億,未若5至8月屢創新高那麼搶眼,最終全年占比為4.2%(而非原先預估的4.5%)。1.3億仍然是電子書在歷年同期的最佳數字,不過在皆以雙位數成長的市場中第一次出現下滑走勢,或許思考下一個突破方式的時機已到。

新書出版量真的有所成長?

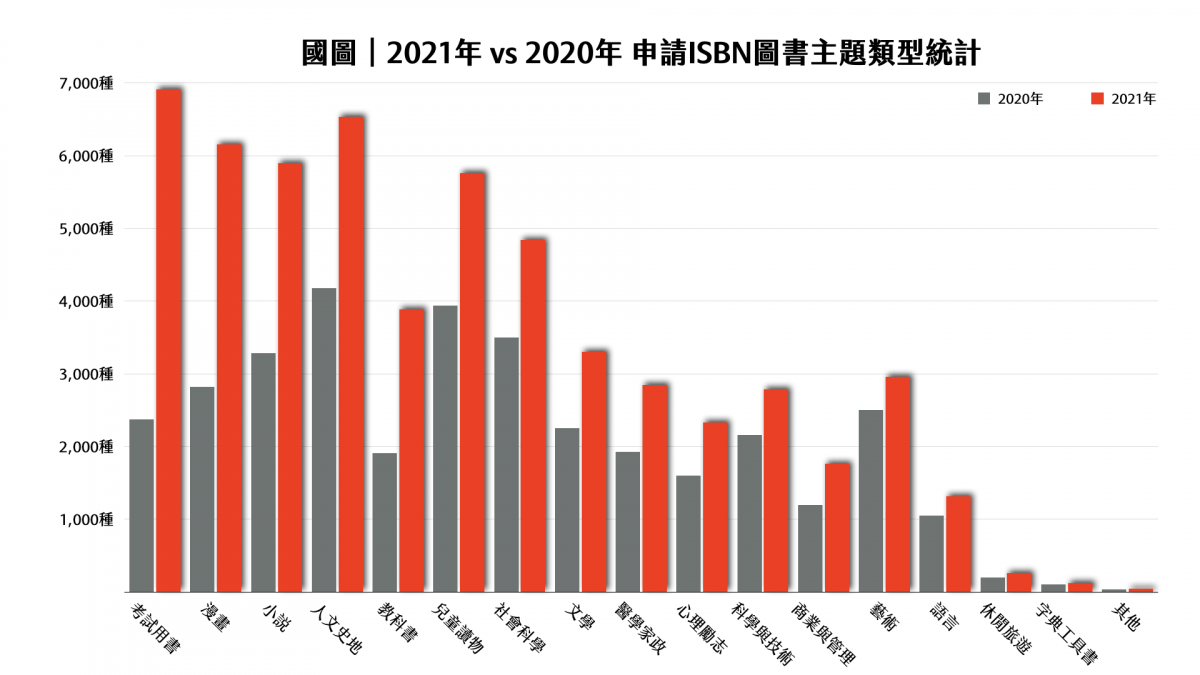

由於圖書免稅政策上路,2021年的ISBN申請數量與歷年相較異常上升。國圖在報告中提供的出版數據為新書出版總量57,710種,與前一年差異為2.2萬餘種,「較往年成長六成」。圖書出版的蓬勃固然是創作自由的象徵之一,但細讀資料後便可發現,數量急劇增加其來有自。

電子書往年的申請量僅約1、2千種,2021年大幅增加約1.5萬種,達17,453種。這個數值主要是因為圖書免稅政策實施,實無法以此作為判斷電子書市場成長和圖書出版多樣化的依據。

同時,這增加的2.2萬種書,成長最多的前五大類別為考試用書、漫畫、小說、人文史地和教科書,加起來將近1.5萬種(報告中未逐類細分紙本書和電子書),其中考試用書與教科書、漫畫、輕小說,都是免稅政策上路前較少申請書號的出版類型,這七折八扣下來,2021年的新書出版量是否真的有成長,可能要打個問號。如果扯遠一點,就算真的有成長,改版書或公版書的占比高低,或許也是值得觀察之處。

國圖報告中還有一個數字讓人特別在意。以往年度出版量超過100種的出版單位約莫在4、50家之譜,但2021年突然翻倍成長,達到101家。根據書號申請的變動趨勢,相信其中包含不少考試用書或漫畫出版社,但是比例不得而知。如果都是這樣的情形,倒無需過度擔心,反而若是一般出版社突然大幅增加出書量,才該有所警惕。業界最先想到的,其實是「出書換現金」這種不健康的營運體制,藉由大量出版新品,以書養書提高週轉,並不是好現象。

台灣書業因為缺乏透明、開放的統計數據,能作為分析依據的資源很少。每年在觀察市場時,幾乎只能依靠財政部的資料(出版:5813-11實體書籍出版、5813-12數位書籍出版;零售:4761-12書籍、雜誌零售),和從各通路的新聞稿、只有名次沒有銷量的排行榜進行各種推測。

以筆者的狀況而言,其實對通路的銷售規模和單書的銷售能量也都是霧裡看花。國家圖書館願意花費心力整理數據立意良善,不過出版品資料的管理統計,與市場要面對的營運實況畢竟有所不同,因而以不同角度撰寫此文,酌為參照。●

書評》夾心世代的成長物語:洪明道評《擔馬草水》

從鄉土文學論戰以來,寫實小說大多以一時一地,打造出一座座的世界,我們有了黃春明的蘭陽平原、鄭清文的舊鎮、王拓的漁港。姜天陸《擔馬草水》這本短篇小說集穿梭在嘉南平原、山區部落和離島之間。這樣的穿梭,不僅記下我庄和家己人,也看見異地和別人,透過他人眼中的白浪(Pairang)照見自身。更難得的是,《擔馬草水》藉由各式的學校生活,捕捉了「如何在制度下成長」這個較少觸及的議題。

➤圍牆兩邊的世界

為什麼要上學呢?學生時期的我深受這個問題困擾。這樣的困擾,不會是我獨有。在還沒有很好的答案前,我便離開了求學階段,迷迷糊糊的出了社會。

在學校,我們受到制度性的獎賞或懲罰、初次嘗試融入一個團體。這些經驗往往被放在內心深處,不知不覺一起長大了。每個世代的集體經驗、物質條件都有不同,成長的樣態各具獨特性。而姜天陸所捕捉的,我稱之為「夾心世代」。這個世代一方面生活於本土社會,一方面接受黨國體制規訓。而這樣的規訓,最常來自於學校,這也是《擔馬草水》時常出現的場景。

夾心世代,心時常被夾。在學校說方言掛狗牌,出了校門面對說母語的大人;在書上背誦禮義廉恥,闔上書學習社會生存道理。夾心世代受兩面夾擊,外在兩方皆有險惡,內心則左右都不是,為難了自己。

〈三腳鴨〉和〈擔馬草水〉呈現了這樣的矛盾。兩篇小說都是嘉南平原的男孩成長故事,他們生活在體制和農村的夾縫間。〈三腳鴨〉的阿尊嚮往遠處房舍聚集的村落,期待參加學校活動,卻被母親指派去顧鴨寮。〈擔馬草水〉的我則「在被國小的圍牆拘捕後,才接觸到閩南語以外的神秘奧語」,可見兩邊的不同。

在〈三腳鴨〉中,阿尊獨自在魚塭的鴨寮中工作,魚塭另一頭,是他被禁止進入的「別莊」,那是個屬於大人的場所。困頓的生活逼著父母不得不嘗試養鴨維生,父母又逼著阿尊學會如何照顧鴨子。和《養鴨人家》健康快樂的畫面比起來,完全是另一番光景。

對阿尊來說,來自農村的規則是嚴峻的。當他一時疏忽,鴨群在魚塭四散沒有回到鴨寮,父親便拿竹竿狠狠地揮打他。相比之下,闖入鴨寮的警察似乎顯得和善。在這樣的處境下,阿尊對其中一方做出了回擊。父親的形象和畸形的三腳鴨疊合在一起,彷彿走向了同樣的命運。

➤教室內外的人生

在如〈荒村〉、〈六月〉和〈鬼打牆〉的篇章,則從教師這一面來看學校體制。這些篇章的教師都被分發至他方,有各自的人生課題,像是不順利的感情、來自原生家庭的情緒勒索。然而進到教室後,他們卻要扮演模範、維繫教師身分的威嚴。學校也讓他們成了雙面人。

〈荒村〉裡的教師從台灣西部到東部部落教書,他住在物質條件欠佳的校舍中,用唧筒取水沖澡。面對當地既有的人際和生活時,學校的知識顯得無用武之地, 甚至需要學生的協助。他深深感陷於環境帶來的無力感,村落嚴重人口外移,學生面對生活困境讀書顯得是次要了。教師想到自己的職業,不由得自己是在「傳授那些熟透的知識,成為別人的兒童百科全書」,幾乎難以改變什麼。

有些時候,教師可以戴起權威的面具,化做體制的一員。〈六月〉的丁老師會為了沒擦黑板、沒寫作業而對學生發脾氣,是個更盡責的規訓者,成為了系統的延伸。同事賴老師罰學生吞粉筆,丁老師也未出面制止。在這裡,換作女學生尤秋露處於夾心之中,在下坎她必須面對酗酒的母親和繼父,在學校也挫折連連,丁老師甚至對他砸球出氣。尤秋露一步一步墜落,村落只是靜靜讓一切發生。

然而,文學沒有靜靜讓一切發生。

〈荒村〉的敘事重心從教師緩緩轉移到女學生安美身上。受不了荒村的窒息感,安美的母親離開那裡,留下青春期的女兒。姜天陸巧妙挪移場景,帶我們到女學生安美人生中的美好時刻。

〈六月〉若用詩學正義來處理尤秋露的悲劇,似乎仍顯得廉價。丁老師誤打誤撞進入了教堂,這也是姜天陸的小說最鋒利之處。

➤比人更巨大的東西

信仰一直是難處理的題材。如何批判而不單薄,救贖而不廉價,再再考驗著創作者。《擔馬草水》寫了兩次信仰,一次是〈六月〉的教堂場景,一次是同名的〈擔馬草水〉的做醮儀式,都寫出了信仰的深邃。

從外地來的丁老師在目擊事故後,想著或許能夠祛除晦氣,姑且走進了教堂。在教堂裡,丁老師似乎仍期待著安定人心的力量。但也是在這個特殊的空間中,小說開始具有審判的意味,台上的講道讓丁老師升起罪疚感,種種懷疑、拒斥,也隨之而來。

就時序來看,丁老師是在尤秋露的不倫悲劇發生前進入教堂的,但小說卻刻意將教堂場景安排在最後。我們或許可以設想,如果有神的話,丁老師是否在尤秋露的事件中成了罪人?神又安排了什麼?如果沒有神的話,這些罪就不在了嗎?又有誰能赦免這些罪?

小說將目光結束在教堂的椅子上,椅子上刻著「世人 都犯了罪」,卻又被劃掉。如此調度堪稱經典。

〈擔馬草水〉則想起芙蘭納莉.歐康納(Flannery O'Connor)〈好人難遇〉,寫出信仰蒙昧和虔誠的兩面。在還未有現代醫療的傳統社會,擔馬草水是感謝神明醫治身體的還願儀式。小說卻讓「我」在這樣的儀式中,遇見了死亡。

「善有善報,惡有惡報」、「攑頭三尺有神明」,這樣的世界觀構成了信仰的基礎。水鬼城隍這類的民間故事,以及台灣奇案等的類戲劇,也蘊含了由信仰所衍伸出來的因果循環。〈擔馬草水〉可以說是反省這種因果鏈的一篇小說。在母親的眼中,小說中的我骨折之所以能痊癒,是因為福佑大帝指示才醫好的。而「我」也相信,自己骨折是因為同學陳滿福的緣故。對於事件和事件之間的關聯,每個人都有自己的解釋,並且深信不疑。小說以一連串的「若不是...」,來說明這樣的關係。

小說中的李信本雖然在做醮中擔馬草水,作為信仰的證明,其實內心卻不情願。在熱鬧喧騰的廟會中,又有一連串巧合發生,陳滿福口吐白沫倒地不起,被認為是起乩;鑽轎腳時不慎撞到頭。末尾李信本面對起乩儀式的血腥時,內心升起恐懼,不停默念弟子沒有不敬。直到最後,陳滿福的意外更讓李信本對廟會蒙上一層無可化解的。

小說末尾,姜天陸透過拆解回憶的誤差、讓「我」經歷成長,使得原先的因果關係漸漸消解。這樣的做法在艾莉絲.孟若的小說常能看到。姜天陸在這裡用來連結人和傳統信仰,十足具有台灣特色。李信本對生命逝去所背負的恐懼隨之轉換,有了另外一種詮釋。至於詮釋是什麼,就留給讀者探索了。

➤𩛩𩛩做一伙

說起來,要用寫實小說這個標籤來貼《擔馬草水》也不太對。小說集中還有〈游絲〉這篇死者甦生的自白,帶有魔幻色彩。另外,〈坑道〉講述戒嚴時期的服役故事,直接將封閉、畸形的體制曝露出來,氣質和前述小說大不相同。〈木耳〉則營造出恍惚的氣氛,呈現照護者的疲態。

《擔馬草水》可以說是像餅𩛩(piánn-kauh)一樣的小說集,將不同食材捲在一起,食材間則互相加乘增添風味。

跨語是近年來討論日增的議題,在台灣文學裡也無法忽視的一塊。《擔馬草水》展示給我們,則是體制如何更幽微的影響著人們。在學校內外,本土性和生產線般的教育體制如何競合,是怎麼影響著學生和教師,藉由小說展現出了雙方的張力。在這樣的背景下,生命中遭遇的不確定,以及回顧過去對人生的重新詮釋,也被小說給捕捉了下來。不得不說,有些小說還是要經過一些時間,才能寫出來的吧。●

作者:姜天陸

出版:九歌出版

定價:320元

【內容簡介➤】

作者簡介:姜天陸

一九六二年生,臺南下營人,農家子弟。一九七七年就讀臺南師專,閱讀羅曼.羅蘭小說作品深受感動,從此嗜讀小說。一九八六年加入臺北耕莘寫作會,接觸現代文學,並嘗試小說寫作迄今。曾獲聯合報文學獎、林榮三文學獎短篇小說類首獎,浯島文學獎長篇小說類首獎,入選九歌年度童話選。著有短篇小說集《火金姑來照路》《瘡.人》、長篇小說《胡神》,另有兒少小說《在地雷上漫舞》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量