閱讀隨身聽S13E5》從性侵受害倖存者到倡議者:藝術家陳潔晧的覺察與復原之路 ft.徐思寧

近年Metoo運動崛起,讓更多受害者願意表達自身經歷,亦使大眾更加重視性侵案件的發生、究責與預防,以及性侵案件的複雜型態,包括權勢性侵、校園及家內性侵等。

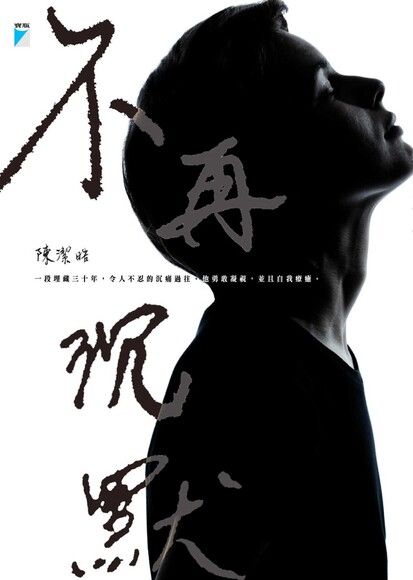

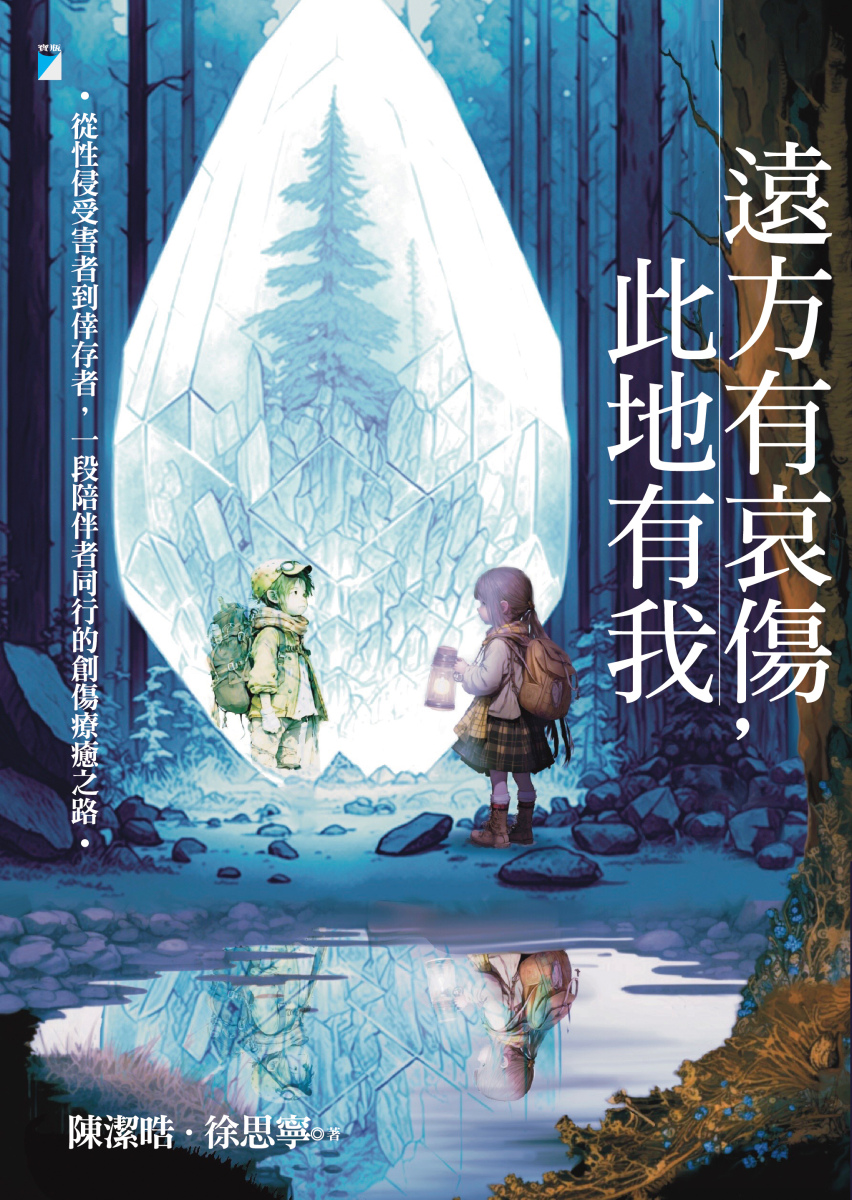

本集節目邀請原本專注於視覺藝術創作的陳潔晧,分享如何回憶起自己童年時遭受性侵經歷,書寫並公開出版《不再沉默》、《遠方有哀傷,此地有我》,並與陪伴其復原的妻子徐思寧一起,透過書寫、繪畫與演講,逐漸成為推動兒童性侵預防與創傷復原的行動者。

【精華摘要】

➤在記起創傷發生之前

主持人:你的書中寫的是3~5歲這段期間發生的事,到你10年前開始處理,這段時間發生了什麼?

陳潔晧:那就是成長。創傷發生在成人身上跟發生在小孩身上,有一種絕對性的差異在於,他們的韌性不一樣。譬如說,成人的身體、心智已經長成,受到傷害或打擊時,有相對足夠的資源去處理它。

陳潔晧:那就是成長。創傷發生在成人身上跟發生在小孩身上,有一種絕對性的差異在於,他們的韌性不一樣。譬如說,成人的身體、心智已經長成,受到傷害或打擊時,有相對足夠的資源去處理它。

但對於小孩而言,如果受到生命威脅或是毀滅性的影響,如果沒有成人的幫助,幾乎無法自己脫離傷害,幾乎是必須單獨承受創傷,成年之後自己再開始慢慢處理。我的狀況大概就是這樣。從我3歲被性侵到5歲,到34歲開始處理這件事,這中間30年的空白是什麼?就是我獨自且難以承受的那一段時間。

主持人:你當時有向父母反映發生的事情,那得到什麼結果?

陳潔晧:我跟媽媽說了這些人欺負我、對我很壞,我發現她把頭轉過去,好像沒有聽到,當下我有一個很強烈的感受,就是我的希望斷掉了。對小孩子來說,父母就是生命的座標,失去生命中座標的時候,會很迷惘、懷疑自己為什麼存在這個世界上。

後來我還嘗試跟父母的朋友們求救過,他們可能也試著跟我父母轉達,所以我3年之後得以脫離那樣的環境,但3年還是太長了。

➤何謂正常、何謂不適當?難以分辨與述說的困境

主持人:在你回到爸媽身邊後,那3年的創傷就阻礙在你跟爸媽的關係之間嗎?還是你回到一個感受到爸媽照顧、關愛的世界?

徐思寧:我來補充一下吧。記得聽潔晧說他小時候的經歷時,我們很容易會用自己的成長經歷去想像。但我在陪伴潔晧度過處理創傷、整理回憶的過程,很重要的學習就是,很多時候小朋友的困境在於,他身處的狀態跟我們想像的「平常」不一樣,他不知道從何說起。

我後來慢慢理解,潔晧的傷害是開始在一個突然找不到爸爸、媽媽的時刻,那是很大的衝擊。有一天醒來的時候,爸媽就不見了,把他留在褓姆家,而且爸媽可能一個星期才來見他一次,時間很短,褓姆家人也都在場。小孩要在加害者面前求救是很困難的,爸媽當時可能也不是把重心放在孩子身上,而需要跟褓姆家社交交流。所以他跟父母之間的連結可能不是一般正常長大,跟父母關係溫馨的經驗可以想像的。

主持人:可能不同的人或不同世代的成長經驗都很不同,談到家庭,大概每個人都很容易是從自己的經驗出發,但在瞭解的過程中,要小心使用自己的經驗,因為有時候我們並不瞭解別人的真實狀況。

徐思寧:對於經歷不適當對待的小朋友而言,其實什麼是「正常」是一個很模糊的事情。對小時候的潔晧而言什麼是正常呢?他有能力分辨、命名或想像正常嗎?

雖然遠離在褓姆家被性侵、暴力,但回到原生家庭,潔晧還是持續被爸爸威脅:如果不乖的話,會被送回去褓姆家。其實年幼的潔晧還是活在恐懼裡,因為他不知道什麼事情會讓爸媽不滿意。

另一件讓我很心痛的是,其實潔晧的家庭經濟是很穩定的,父母也是高知識分子,但他小時候在家有一餐沒一餐,是挨餓的孩子。他沒辦法從自己的經驗去理解,原來正常家庭的一天會有早餐、午餐、晚餐。

潔晧現在可以把自己照顧得很好,也有很好的表達能力。但原來他獨自度過了很多困難,才可以好好長大。

➤創傷經驗阻滯與他人的深度交流

主持人:度過了那麼困難的時候,卻不知道還會不會遭遇更多的困難。我覺得那好像在海中失去動力的潛水艇,不斷往下沉。潔晧是在什麼階段重新獲得動力,慢慢往上的?

陳潔晧:是遇到思寧,才理解到原來創傷的感受是可以交流的。我一直認為所有痛苦跟悲傷都只能自己忍耐。

主持人:在遇到思寧之前,身邊的同學、朋友呢?

陳潔晧:可以做出日常表達、互動,但是當進行深層的交流的時候,很容易發現自己的情感跟別人不一樣,因為你經歷過了他們沒有經歷過的事情,那就是創傷。很多同齡的朋友難以理解,為什麼我的情感這麼強烈,這麼希望把悲傷表達出來。大部分同齡的朋友很難在短時間內承接這件事情。

主持人:所以你就選擇不要去觸碰,因為講出來會把人嚇跑?

陳潔晧:這就是成長的挫折。人一開始努力溝通的對象是父母,接下來會想跟好朋友溝通,但會發現同年的朋友沒有人可以理解。長大成人,當大家都看向未來的時候,其實很難有人可以承接自己的過去,或許都認為,過去了就放下吧。

➤書寫創傷經驗、書寫陪伴過程的意義

主持人:我想到像是地球上發生過的大滅絕,很多物種死去,許多東西埋藏在地底,變成現在的石油,在某個時間點爆發出來。你在某一天意外地觸發埋藏壓抑了近30年的創傷,發洩出來之後,你感覺得到釋放了嗎?

陳潔晧:處理創傷是一個漫長的歷程,越晚處理,需要的時間也更長。我大概是30年之後才開始處理,但發現這樣的狀況相當普遍,例如澳洲的兒童性侵平均是過了24年,才第一次敘述這件事情。

很多人在受傷的當下沒辦法求救,因為求救有可能受到更多傷害。為了生存,他們學會了把自己隱藏起來,把傷痛隱藏起來,表現得跟其他人一樣。年紀越大才開始處理創傷,需要的時間相對比較長,但是成年人有另外一種相對優勢,就是可以創造自己的生活環境,可以吸收知識、慢慢改變。

主持人:閱讀兩位的書,感覺潔晧並沒有想要復仇,不是把書寫作為發洩,而是更關注如何讓自己安頓下來,跟過去的經歷好好相處。碰到這樣的事情,如何還沒有變成一個憤世嫉俗的人,而且相信可能「愛」是很重要的力量?

陳潔晧:我覺得發洩憤怒是必要的。或許跟唱歌類似,有主旋律、有副歌,但終究是要唱到後面。每個人生命的節奏都不一樣,我年輕的時候參與社會運動會大聲吶喊,把痛苦跟哀傷用力地喊出來,在為弱勢者爭取應有的權益的時候,有時會感覺好像在為我自己在爭取權益一樣。

主持人:那麼在復原的過程裡,文字書寫扮演什麼樣的角色?

主持人:那麼在復原的過程裡,文字書寫扮演什麼樣的角色?

徐思寧:就我的觀察,陳述與記錄對很多受害者而言是很深刻的轉化歷程。受害者在經歷創傷之後,很容易大腦中負責語言的區塊,會變得非常不活躍,雖然很想訴說,但說不出來。作為陪伴者,有時候覺得,我都在聽,為什麼你不說出來?為什麼說那麼慢?其實這跟語言能力無關,而是跟創傷的狀態有關,他們需要花很多時間練習找回語言,將感受與情緒用語言表達出來。

寫《遠方有哀傷,此地有我》我覺得有兩個層次的意義,一個是復原的路走了好久,一直往前走,已經看不到起點了,書寫下來才意識到我們的努力已經把我們帶了到那麼遠,看見不一樣的風景6。

另外一個層次是,我們想了不同的主題分開寫,寫完後交換看, 才發現原來困難的時候,你感受到的是這樣,或原來某個時刻我的困難是這個,而對方不知道。好像兩人重新認識對方,我覺得對我而言滿珍貴的。

➤防治兒童性侵的動能與學習

主持人:兩位現在推廣兒童性侵害防治,這件事牽涉到很多層面,也涉及不同的對象、關係的牽絆,還有法律、政策等等,是一個千絲萬縷的社會工程。但個人的力量有限,想要如何推動呢?

陳潔晧:首先要認知到,大人只要試圖跟小孩發生性行為,就會構成小孩的創傷。如果我們沒有認知這件事的嚴重性,就會輕忽需要去做防護的工作。

有些照顧者選擇自己的方便,忽視兒童的痛苦。兒童不得不帶著創傷成長,在這個狀況下,很難說這些照顧者沒有責任。

像我父親把我放在4個性侵犯家裡3年,我也問過他為什麼一定要把我放在那兒,但他們沒有回答我。但我最困惑的是,身邊的人都告訴我,父親是偉大的藝術家,藝術家到底是甚麼呢?他為了當藝術家拋下了我,這是我的創傷,也一直是我的動力。

現在的我可以接受他是偉大的藝術家,也是一個失敗的父親。

徐思寧:我和潔晧在演講時,常提醒家長不要略過一些微小的訊號,因為這很可能是有機會讓孩子離開危險環境的重要契機。如果沒有及時回應,小孩子一生就要花很多時間去處理小時候經歷的困難。當越多人意識到,小朋友面臨不適當的對待,是很嚴重的剝奪,有了這樣的意識,才會願意為身邊的小朋友行動。

關於創傷對大腦、對身體的影響,這個科學還有很多新的知識在研究,我跟潔晧也還在不停學習新的知識。希望讓很多長大了的受害者知道,還有很多方式可以拿回自己身體本來有的能力與感受,或是讓更多成人知道,怎麼保護身邊的小朋友,去察覺他們可能在發出求救的訊號,這些都很重要,大家一起再學習。

➤成為倡議者的閱讀與寫作

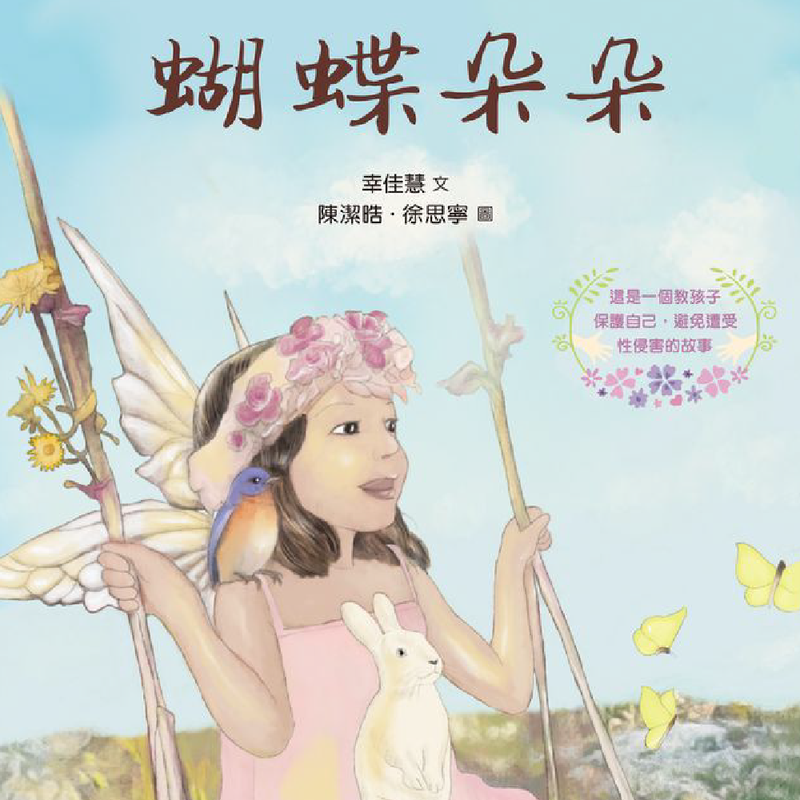

主持人:跟幸佳慧合作《蝴蝶朵朵》 的契機?

陳潔晧:佳慧老師看過《不再沉默》,也大概知道我有繪畫的背景,2017年的時候,她寫信邀請我們做《蝴蝶朵朵》的繪者。她有一個長遠的關於兒童保護推廣的計畫,我們也以為會跟著佳慧老師繼續做,出乎意料的是她先離開我們了。當時也很徬徨,要怎麼繼續把這個議題做好?到今年大概是第5年,也進行了超過百場以上的活動。

主持人:雖然幸佳慧老師不在,但是我想路還是會繼續延伸,而這條路上應該不會只有你們兩個人,請推薦一些相關書籍,也談談接下來有什麼計畫?

陳潔晧:我推薦《心靈的傷,身體會記住》,我覺得這是講創傷最深入淺出的。另一本經典的書是《創傷與復原》。當我開始處理創傷的時候,最常看的一本書是《哭泣的小王子》,這本書寫男性受到兒童性侵害的處理,以及處理過程中的各種困難,是很好的一本入門書。還有佳慧老師的一系列關心兒童權利的繪本,很值得家長與兒童一起讀。

徐思寧:我跟潔晧最近在努力寫下一本關於兒童性侵防治的書,主要是從不同國家的犯罪情況以及政策,去看我們可以怎麼為小朋友建立一個更安全、安心長大的環境。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

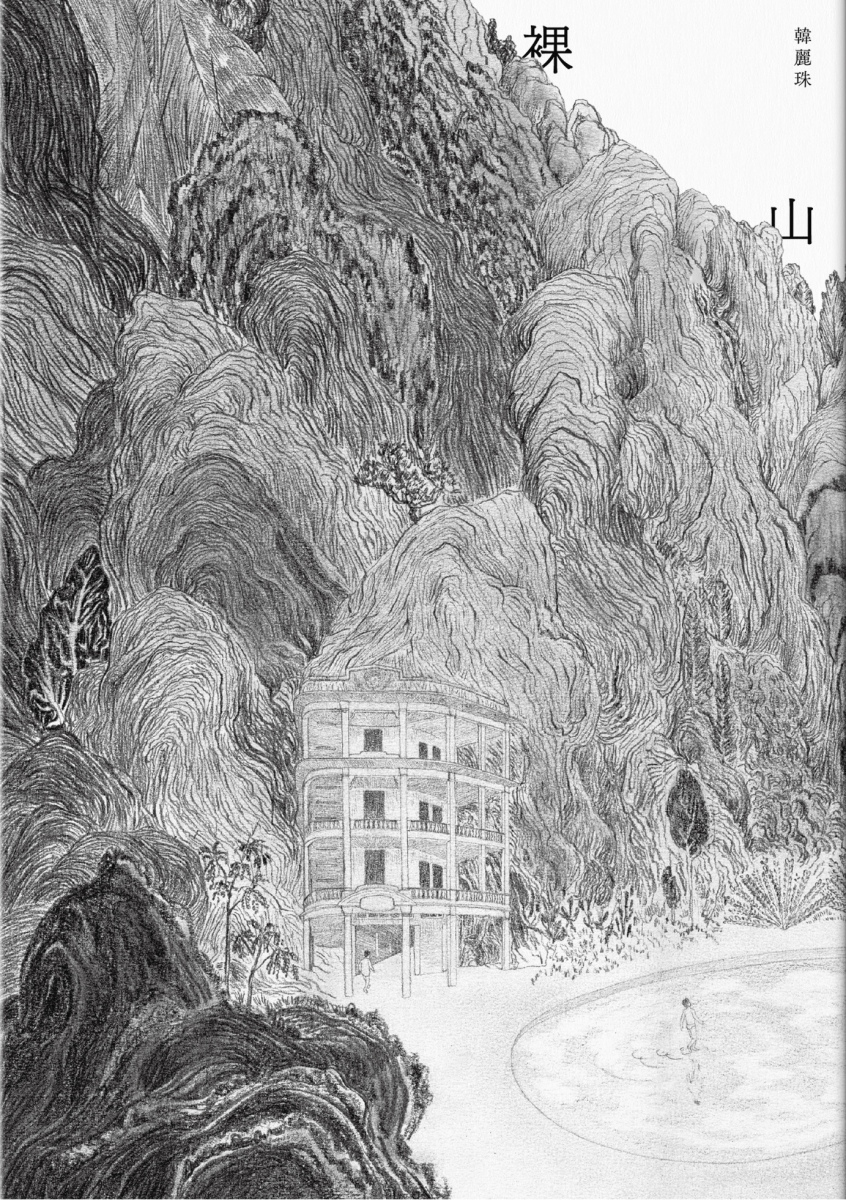

裸山

裸山

OB短評》#542傾聽失去與收穫的極品好書懶人包

●採莓人

The Berry Pickers

亞曼達.彼得斯(Amanda Peters)著,祁怡瑋譯,木馬文化,480元

推薦原因: 議 文 樂

小說以一位莓果園女孩的失蹤為引,帶出家族記憶、原住民文化、世代繼承、階級矛盾、文化歸屬的失落課題。作者以最直白的敘事展現說故事的能力,不讓上述社會議題凌駕人物的塑造、情感關係的幽微深刻、以及字裡行間透露出的酸甜香氣。【內容簡介➤】

●大凍卵時代

一場關於選擇、控制與生育自由的真實故事

The Big Freeze: A Reporter’s Personal Journey into the World of Egg Freezing and the Quest to Control Our Fertility

娜塔莉・蘭珀特 (Natalie Lampert)著,蔡丹婷譯,感電出版,520元

推薦原因: 知 議 樂

這種昂貴的生殖技術,雖然還不算是一般選項,卻已然是種選項。作者以身試凍,痛並觀察著:生殖焦慮、身體自主、醫療話術、資本操弄⋯⋯各路議題盤根錯節,纏繞出一部美麗新世界的紀錄片,《你的卵子不是你的卵子》。【內容簡介➤】

●莉莉安娜的夏天

Liliana’s Invincible Summer: A Sister’s Search for Justice

克莉絲蒂娜.里維拉.加爾薩(Cristina Rivera Garza)著,賴懷宇譯,二十張出版,480元

推薦原因: 議 文 樂

這部姐妹長情的悼念文,如詩如咒,繾綣召喚出莉莉安娜的亡魂與短暫的一生。所有的憤怒與不解,交纏成漩渦般的連環詰問,以注定的無解,直戳墨西哥令人髮指的厭女謀殺——而這並非墨西哥的專利。【內容簡介➤】

●不乖乖

林巧棠著,時報出版,400元

推薦原因: 文 樂

女子成長的異類感,補不完的習,霸不完的凌,抗不完的議,再怎麼想融入,也還是格格不入。寫作太容易憂鬱,而憂鬱又是文學既有的迷魂配方。直視深淵,躍入深淵,以至於成為深淵,多美好的有病呻吟!文明向來是種病。【內容簡介➤】

●洪箱與土地正義

朱淑娟著,巨流文化,460元

推薦原因: 批 議 益

熱愛種田卻無田可種,洪箱之走上街頭,動機單純,語言直接,格外有力。不僅暴露了土地政策的急功近利,也為沉默的農民道出積壓既久的怨怒。本書記錄她生前十餘年間的抗爭歷程,一頁頁揭穿官商如何巧立名目,蠶食鯨吞我們腳下這片已然破碎瘡痍的家園。【內容簡介➤】

●以為無人傾聽的她們

台灣首部人工流產文集

吳曉樂編,游擊文化,520元

推薦原因: 思 議 益

這部文集結合短篇小說、詩、獨幕劇、訪談口述、法律分析、「墮胎」史研究、醫療經驗,為「人工流產」與女性身體發出史無前例的重要聲音,也為這一複雜經驗留下細緻的討論。虛構創作與法律醫療並置或許突兀,但卻是擴充敘事的重要安排,能讓子宮、生育離開被規訓的場域與論述,回到人生經驗與感受中被安放。【內容簡介➤】

●她們的選擇

關於人工流產,作家們想說

Choice Words: Writers on Abortion

安妮.芬奇(Annie Finch)編,聞若婷、夏菉泓譯,游擊文化,560元

推薦原因: 批 思 議 文 益

這部文集的可貴之處難以言喻。文學善於處理各種傷痛與失去,然而在古今中外的文學史中卻僅有這一部處理人工流產這個重要主題。此書帶有豐富的跨文化、跨文類書寫,將世界各地的女人在成為母親之前的身體經驗、生命體驗相互連結、並打開想像。這部文集同時指向生與死,並給予兩者一樣的重要性,善待在生死間掙扎的人們。【內容簡介➤】

●樹說時間的故事

一部跨越千年的生命史詩,述說自然共生、氣候變遷與人類未來的啟示

Twelve Trees:The Deep Roots of Our Future

丹尼爾.路易斯(Daniel Lewis)著,嚴麗娟譯,商周出版,480元

推薦原因: 知 議 樂 益

作者以12種樹木為時光機,穿越地球悠遠的歷史長河。融合植物學、歷史、人類學、地球科學……等諸多領域,以多重視角探查樹木與人類錯綜的關係。說明樹木在人類世界所扮演的角色,銜接自然造化與人類文明,呈現出視野壯闊的「看樹」方式。這一場爬上樹梢,踏上落葉的踏查,除了是自然與知識交織而成的探險,也引領我們重新思考時間的尺度,以及我們與這個星球的連結。【內容簡介➤】

●小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公

廖瞇著,遠流出版,400元

推薦原因: 議 樂

沖印藥水的氣味,燈下修片的側影,快速沖印的繽紛未來感,作者透過小廖阿美的照片人生,重述那個溫厚勤懇的時代,順道也拉出背景中的攝影沖印史。樸實直白的撒嬌文,深埋著對父母家族的感念,讓人也想把抽屜裡的家庭相簿拿出來重溫一下。【內容簡介➤】

●怪城少女

劉思坊著,時報出版,480元

推薦原因: 文 樂

台灣文學中不乏以1980-90年代、台北時空情境為背景的作品,對於都市精英、政治核心、消費文化,乃至社運能量的捕捉有一定的累積。《怪城少女》橫空出世,寫蛋黃區的前世、房市的復興、階層的流動,寫托爾斯泰式尋常人家的幸福與不幸。小說以迷人怪少女為主述者,雖然在每個故事段落唱著時代當紅流行歌,但以靈異奇想重新編曲,或在勵志向上的心靈雞湯中,滴了一滴紅藥水,讓台北這座城市的局部景觀,成為小說的華麗舞台。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量