歐美書房》日漫如何攻下法國漫畫市場,從黑白劣質形象到市占率4成

在台灣,日本漫畫的市占率高達九成,日漫的表現形式對我們來說一點也不陌生,不管是以沾水筆線條完成的黑白畫面、圓點組合的灰階網點,或斜格破格的應用,幾乎已成為我們對「漫畫表現」的既有想像,創作時也往往自然而然以日漫的符碼來思考。

表現形態相對極為不同的法語漫畫市場,過去多半以平穩的四段布局、48頁精裝彩稿聞名,目前也已大大接受了日漫的圖像敘事。日漫在法國經歷了數十年的發展,2010年法國成為世界第二大日漫消費國,如今的日漫市占率更攀升到近四成(2020年相較前年便漲了18%),且銷售額仍有大幅成長的趨勢。

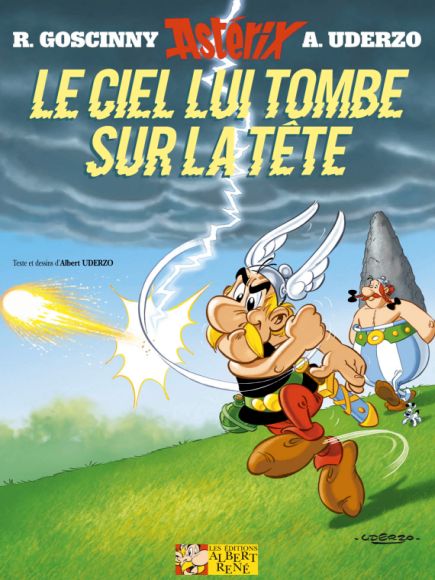

法國國民漫畫《高盧英雄歷險記》(Asterix)曾在2005年出版的第33集《天空塌下來了》中,出現高盧民族聯手迪士尼代表的美漫星人,「成功抵抗」了日漫星人「入侵」的描寫。對照目前的市場趨勢,不免顯得有些諷刺。

法語漫畫的作品其實很多元,1990年代興起的「漫畫新浪潮」,曾經對歐漫的出版格式提出改革,當年的黑白平裝本形式與日漫格式有所重疊,那麼為何《高盧英雄歷險記》的漫畫家兼編劇烏德佐(Albert Uderzo)會對日漫的引進感到威脅?在法語漫畫市場中,究竟日漫有何優勢,能穩定成長,成為讀者的寵兒?

或許我們可以從烏德佐作品中「日漫星人火箭」的設計談起。

▆70年代:動畫掀收視熱,日漫卻圍繞劣質形象

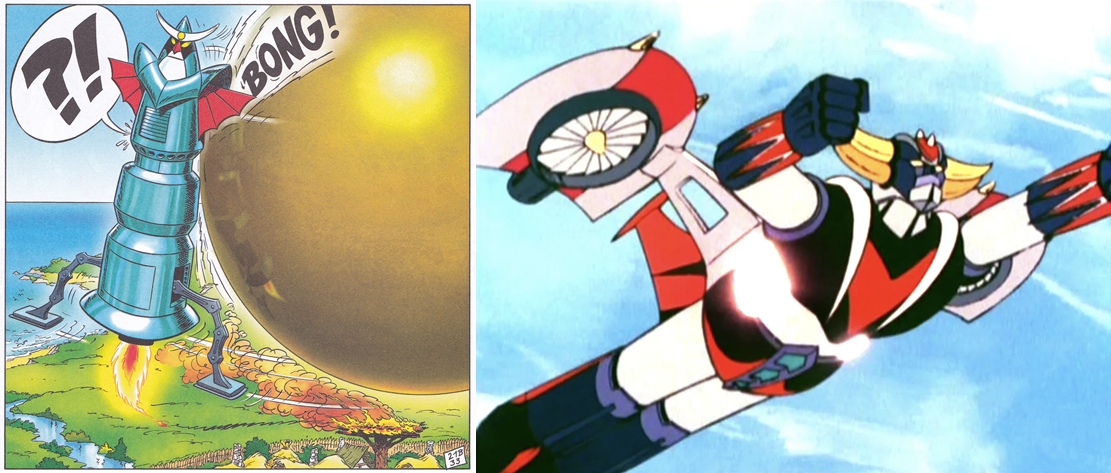

事實上,烏德佐對「日本漫畫」(Manga)的理解,似乎停留在1970年代末到80年代法國電視台引進的「日本動畫」(Anime)上。過去法媒常將Manga與Anime混為一談,烏德佐繪製的日漫星人,影射的也是1978年7月在法國播出的《金剛戰神》。這部動畫在台灣播出時沒有像前一部作品《無敵鐵金剛》般創下高收視率,但在法國,動畫開播後竟然達到100%的收視率,引來媒體爭相報導,可說是前所未見。

© LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO © AFP / COLLECTION CHRISTOPHEL© Dynamic Planning / Toei Animation

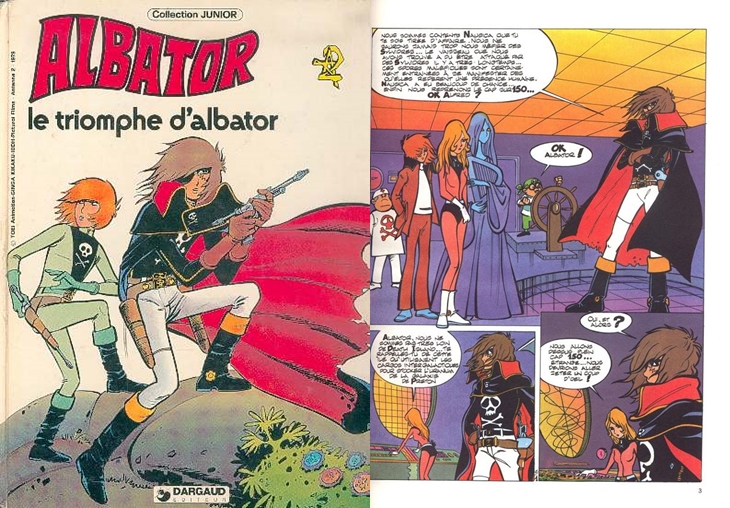

70年代,彩色電視機剛普及不久,法國電視台的Anime熱潮來得特別兇猛,除了《金鋼戰神》之外,也引進了其他日本動畫如《宇宙海賊哈洛克船長》、《小甜甜》等作品,觀眾對日本漫畫與動漫造型也逐漸熟悉起來。

這股動畫熱潮原本應該帶動紙本漫畫進入法國書市,然而習慣歐漫傳統出版格式的編輯群卻沒有以原版的樣貌引入,而是找來歐洲繪者自創相關作品。譬如《宇宙海賊哈洛克船長》(Albator, le triomphe d’albator),就以48頁彩色精裝的傳統歐漫模式重繪。其中的特例是《小甜甜》系列漫畫,出版商特別以原版圖樣刊行了12期(但仍有上色及刪修),可惜雖然動畫普受歡迎,但漫畫卻是巨大的失敗,也使得其他出版商對日漫的引進更加遲疑。

這份遲疑其來有自,畢竟讀者的閱讀習慣短時間內很難動搖,看慣了彩色精裝大開本漫畫的法語讀者,對黑白日漫或許難以消化,甚至感到廉價,更不用說日漫的右翻形式,與歐漫是截然不同的。

▆「大人向日漫」拋磚引玉,日本戰後漫畫在行家間流傳

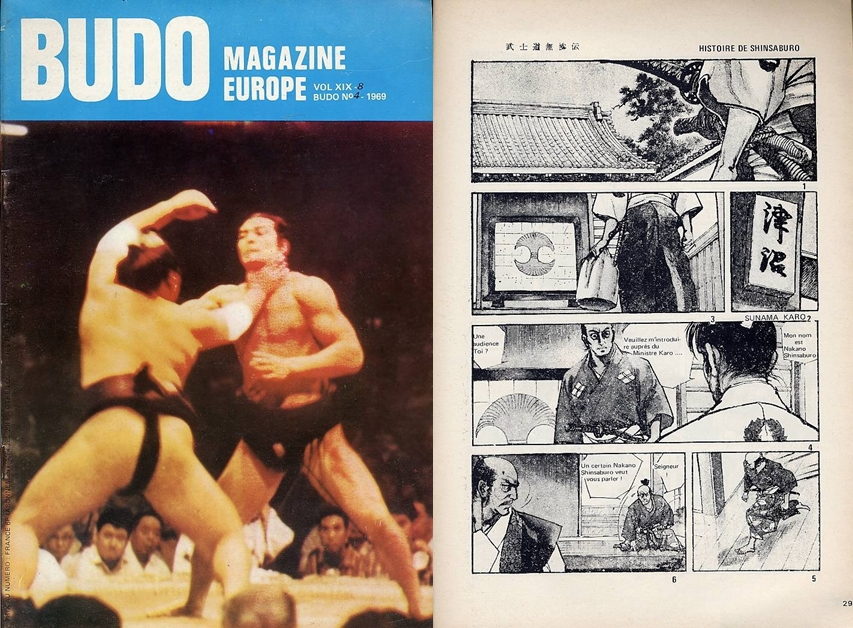

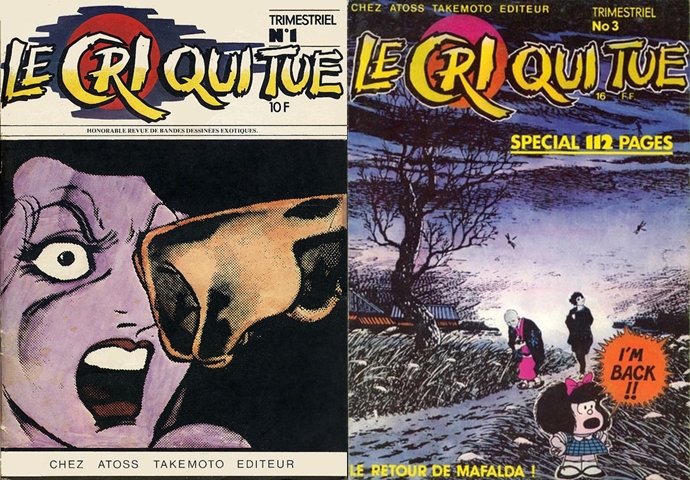

在《金剛戰神》熱映之前,法語書市早有日漫的存在,最早可追溯到平田弘史於1969年出版於武術雜誌《武道》(Budo)的《武士道無慘傳》(僅7頁,未明寫作者,為非法刊載)。而正式開疆闢土的,則應是專門以漫畫為導向的雜誌《一鳴殺人》(Le Cri qui tue)。

在1978年《金剛戰神》熱映前的一個月,主打日本漫畫的《一鳴殺人》問世,不過創辦人並非法語母語者,而是在瑞士發展的年輕日本人竹本元一。竹本和瑞士編輯友人霍夫.凱瑟林(Rolf Kesserling)合作,與日本國內洽談版權,主要以當時日本漫畫界的經典作者為出版對象,雜誌刊載了辰巳嘉裕、石之森章太郎、齊藤隆夫,以及幾篇手塚治虫、赤塚不二夫的作品,並且配送至全歐洲法語區。

© Célia Bonnin for Zoom Japan

不僅如此,1979年竹本與凱瑟林在巴黎嘗試出版了石之森章太郎《佐武與市推理劇》(Sabu et Ichi)中的短篇作品〈北風如黑馬嘶啼〉(Le vent du nord est comme le hennissement d'un cheval noir)。該漫畫為一話完整故事,以36頁單篇成書的形式發行,雖然嚴格來說並非按照日本原版編輯,但仍被視為法國第一部日漫單行本。在種種努力之下,兩位編輯以勢如破竹的姿態,為法語讀者帶來了面向大人的日漫作品,然而雜誌卻在1981年3月因銷量太差,發行了6期後正式宣告停刊。

《一鳴殺人》失敗的原因眾說紛紜,或許因為經銷不力,又或因編排質感不佳導致滯銷,某期還出現了與日漫無關的阿根廷作者季諾的《瑪法達》。不過失敗沒有削減竹本的熱情,他除了發表文章梳理日漫的發展,還說服人造物出版社(Artefact),於1983年3月出版題名為《廣島》(Hiroshima)的單本大開本漫畫,內容為辰巳嘉裕的短篇作品〈Good-bye〉與〈地獄〉。

或許是關注到竹本的活動,由漫畫家墨必斯(Moebius)等人創立的人形合作者出版社(Les Humanoïdes Associés)也注意到日漫的潛能,同樣在1983年3月出版了中澤啓治的《赤腳阿元》,為原爆題材的警世作品。然而這部作品第一集的銷量極差,最終也未能出完全集,這更加深了法國大出版商對日漫的疑慮。

1980年代後半,雖有少數情色劇畫引進法國,如《變種》(Mutants)雜誌刊載的《實驗人偶達米.奧斯卡》(実験人形ダミー.オスカー),但日漫在法國仍是一塊有待開發之地。

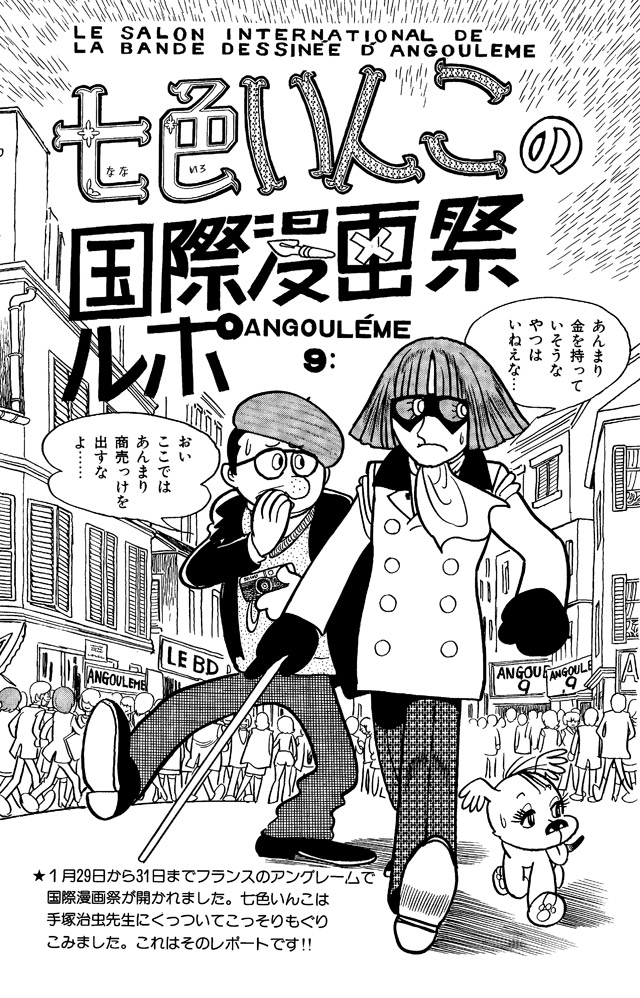

先前陸續闖關的日漫作品未能成功,意外地為漫畫之神手塚治虫製造了一場無人相識的微服出巡。1982年,在日本早已被譽為「漫畫之神」、「漫畫第一人」的手塚,為了銷售動畫作品《火鳥2772》來到安古蘭漫畫節,卻只是默默潛伏在眾多歐漫作者之中,這或許是今日讀者無法想像的景色。

▆90年代:以《阿基拉》為開端的日漫熱

如同前面提及的,在一片不看好之下,日漫在法國的發展,與動畫的火熱有深刻的關聯。

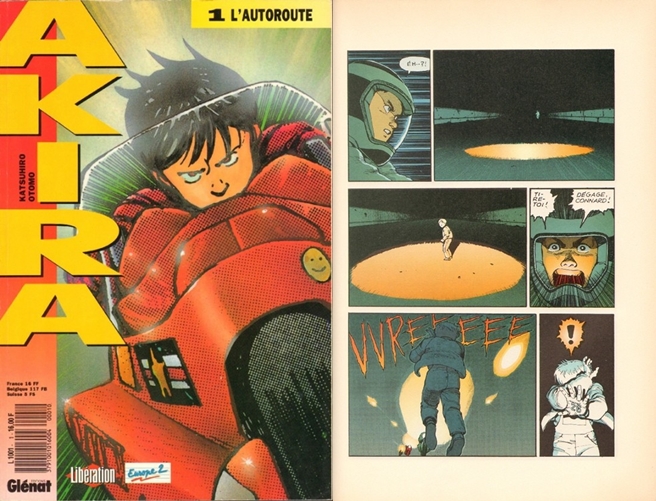

格雷納出版社(Glénat)因失去漫畫名家馮索.布爾瓊(François Bourgeon)的作品出版權,再三斟酌後決定以日漫來區隔市場,1990年3月,該社引進大友克洋的《阿基拉》。趁著電影動畫版播映的熱潮,漫畫版以雜誌形式連載,上市後便佳評如潮,奠定了法語讀者對日漫的好印象。

然而,《阿基拉》法語漫畫版的首次露面,仍舊是經過歐美編輯的巧手。該版本雖有大友克洋監製,但為了適應歐美讀者已改成左翻。法語讀者讀到的也非日文原版的黑白畫面,而是1988年由美國漫威出版社的子品牌史詩漫畫(Epic comics)委託漫畫家史蒂夫.奧利伏(Steve Oliff)製作的著色版本。為了配合歐美讀者的習慣,《阿基拉》成為當時第一部以電腦上色的漫畫作品,一時蔚為佳話。

儘管法語版並非遵循原作,但大友克洋筆下反烏托邦、青少年的對立與頹靡、神祕力量的氛圍,都帶給當時的法國青少年不少衝擊,尤其以大量畫格描繪單一行動的自由度,也讓人印象深刻。

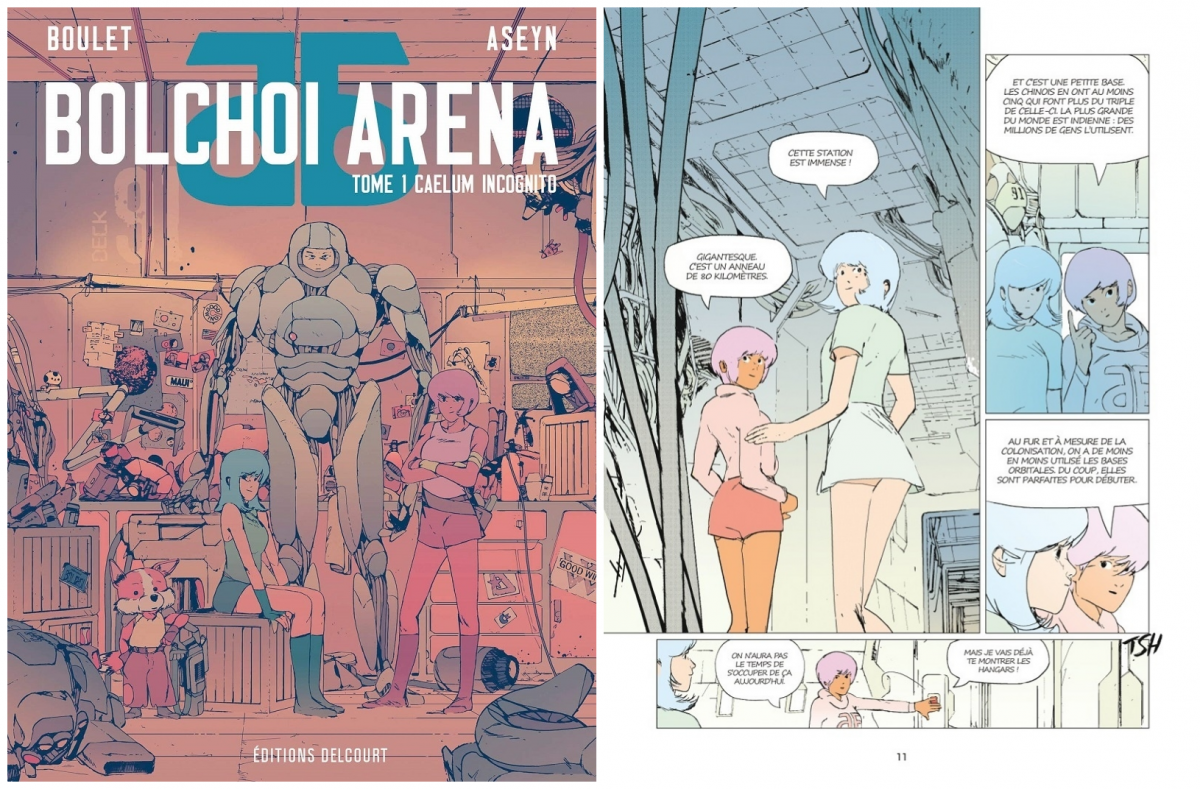

若從近年入圍安古蘭漫畫獎的法國繪者阿賽恩(Aseyn)來看,我們可以觀察到《阿基拉》是如何影響這位年屆40歲的創作者。他曾在訪談中提及,創作時為了更保有自我,得時時檢視避免畫得太像《阿基拉》,然而角色較為集中的五官、對機械裝置近乎痴狂的細節描繪,都還是能見到大友克洋的影子,足見該作帶給他很大的視覺衝擊。

© Boulet/Aseyn chez Delcourt

▆暴力情節掀起反日漫潮

日漫在法國真正享有普遍商業上的成功,得歸功於1990年12月電視節目《多蘿帖俱樂部》(Club Dorothée)所播映的《七龍珠Z》系列。這個節目自1980年代末即專門播映日本動畫,1988年就播出了前作《七龍珠》,不過內容多有修改。

格雷納出版社因為《阿基拉》的好評對日漫有了信心,1993年決定買下《七龍珠》的原作版權,也進一步引入其他動畫原作如《亂馬1/2》,逐漸成為法國日漫出版社的權威品牌,更帶動了其他出版社對日漫的興趣。

至於右翻閱讀模式的建立,則有賴東坎出版社(Tonkam)於1993年首次以原版方向出版日漫,才逐步培養出一批希望忠於原著的法語讀者。

《多蘿帖俱樂部》播出的動畫內容,如《聖鬪士星矢》、《城市獵人》、《七龍珠Z》等有不少打鬥場景,尤其動畫大多是給學童觀看,播映時段也都在放學後,引起不少法國家長的質疑。雖然電視台在翻譯台詞上有所修改,但仍不能平息媒體對日本動漫的質疑。

對動畫的批判,加上看不慣黑白印刷品質,影響了日漫在法國書市中的形象。在這樣的脈絡之下,我們就不難想像為何烏德佐會在2005年畫出對抗日漫星人的情節了。

節目主持人多蘿帖進入《七龍珠》的動畫片頭,讓動畫更適宜「兒童」。

不過,反對的聲浪比不過動漫文化受歡迎的程度,法國電視台持續引進不同的日本動畫,日漫單行本的出版速度也比傳統歐漫來得快(日漫平均每兩月即有新的集數可翻譯,歐漫的系列作則多半需要等待一年),一旦市場的接受度打開了,出版社有機會藉由日漫賺取更多利潤,書市對日漫的信心漸升,出版社也將目光放在沒有動畫改編的漫畫作品上,更使得日漫人氣扶搖直上。

▆2000年代:向圖像小說靠攏的作者性「新日漫」

眼見日漫聲勢大好,原本出版歐漫的編輯們,開始尋找切入市場的新定位。策略上,因為社會對日漫普遍存有「劣質」的印象,千禧年代的新進出版人便趁著漫畫新浪潮的發展,尋找可向「圖像小說」文類靠攏的日漫作者,推出與商業日漫截然不同的路線。

於是,以《丁丁歷險記》聞名的開斯特曼出版社(Casterman),將谷口治郎納入「書寫」(écriture)書系中,以文學定位詮釋作品,利用「作者論」角度,將谷口治郎塑造成置身於「產業化」之外的創作者。雖然以文學作者的觀點看待漫畫家,在日本國內也有相關論述的發展,但將這點當作市場區隔策略並且成功推廣的,或許也只有在法國才能發生了。

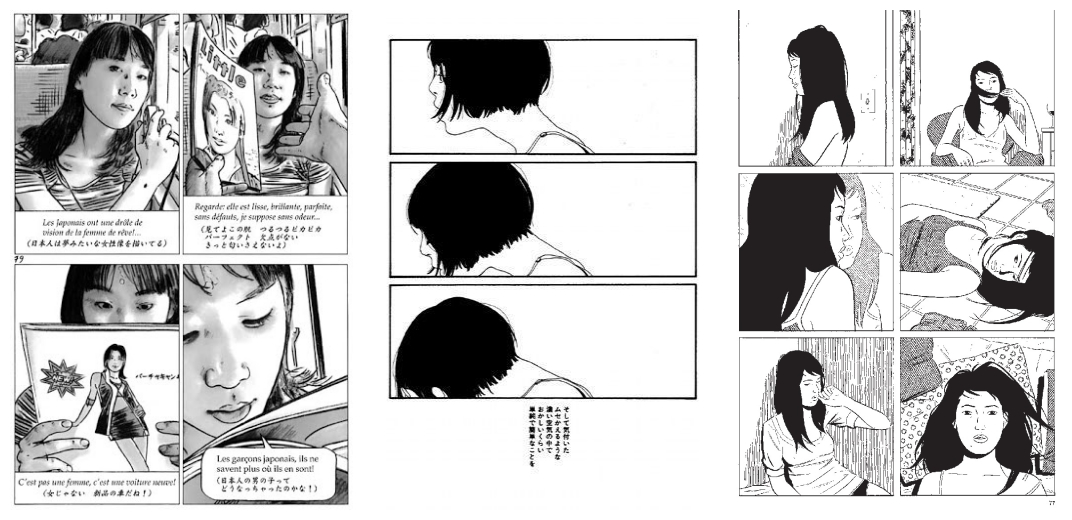

同時間,旅日法國漫畫家弗德利希.波雷 (Frédéric Boilet)也依據「作者」的觀念提出了「新日漫宣言」(La nouvelle manga),認為漫畫不僅只是為了「娛樂」或「銷售」,只要是能觸及普世性題材,以傳記、紀實或虛構來敘事的漫畫,就是「新日漫」。他描寫自身戀愛故事的作品《由希子的菠菜》(台版為大辣出版),正是這個概念的例證。其餘像是魚喃桐子(魚喃キリコ)的作品或是阿德里安.遠峯(Adrian Tomine),都被他列入此宣言的範疇。

▆「漫法」:看日漫長大的法語青年作品,向日本逆襲

而另一方面,過去深受日本動漫影響的法語青少年世代,因為對日漫的表現形式有所憧憬,長大後也開始以此風格,尤其是商業取向的少年少女漫畫類型來創作自己的故事。於是,娛樂、消費導向的「漫法」(Manfra)作品逐漸增加。

所謂的「漫法」,即是指受到日漫影響而創作的法語漫畫,有時也稱Franga或Manga Français。

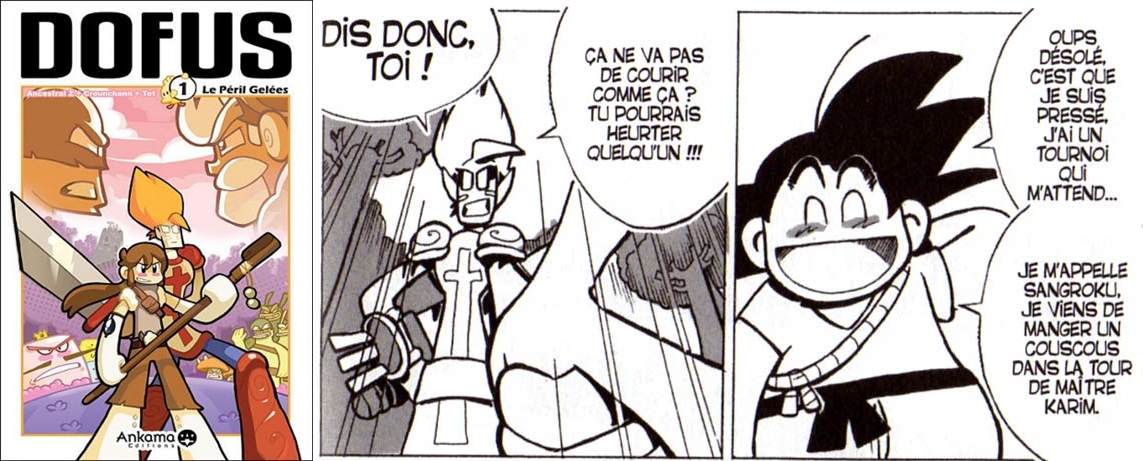

2005年10月,編劇托特(Tot)與漫畫家老祖宗Z(Ancestral Z)雙人組創作了冒險少年向的《都夫斯》(Dofus)漫法系列,由專做遊戲與動漫的安卡馬出版社(Ankama)發行。這部作品奠基於同名遊戲,大賣百萬餘冊,證明了跨域的經營策略也能讓法語作者與日本漫畫家競爭。

「漫法」歷經了十多年的發展,到了2018年,同樣由安卡馬出版社發行,東尼.瓦隆特(Tony Valente)繪製的少年奇幻故事《Radiant虛空魔境》,首次由日方NHK電視台改編成動畫。不少亞洲國家也譯介了這部作品,為漫法發展再添佳績。

▆2015年後,王道漫強勢逆轉,日漫遺產重新發現

2000年代後半,隨著日漫大舉引進法國,《火影忍者》、《ONE PIECE~航海王~》、《烙印勇士》等知名系列的翻譯速度,都因為已逐漸趕上日文原版的創作進度而有放緩的跡象,年度市場銷售本數也開始下滑。到了2010年代初期,由於各大出版社引進的新系列不夠強,加上未能擴大死忠讀者,法國書市的日漫銷售額也未再打開新局。

但這個萎靡狀態並沒有持續太久,2013年《進擊的巨人》動畫開播後,經過譯介和引進,2015年法國書市的日漫整體銷售額又呈現大逆轉現象。

自2010年代開始,由於日方的出版策略更加多元靈活,除了幾部暢銷的長篇作品之外,也推出更多完整且受歡迎的系列,法國出版社因此受益不少。在收藏觀念盛行的法國,完結作品更有助於促進銷售,像是近5年熱賣《ONE-PUNCH MAN 一拳超人》、《暗殺教室》、《我的英雄學院》、《約定的夢幻島》、《七大罪》等系列,都讓日漫的銷售屢屢創下新高。

而在二、三十年來的發展下,多數日漫也以原版的右翻形式出版,並在最末頁加上警語與閱讀順序的提示,滿足舊讀者對忠於原著的要求,並持續吸收習慣左翻書的一般讀者。

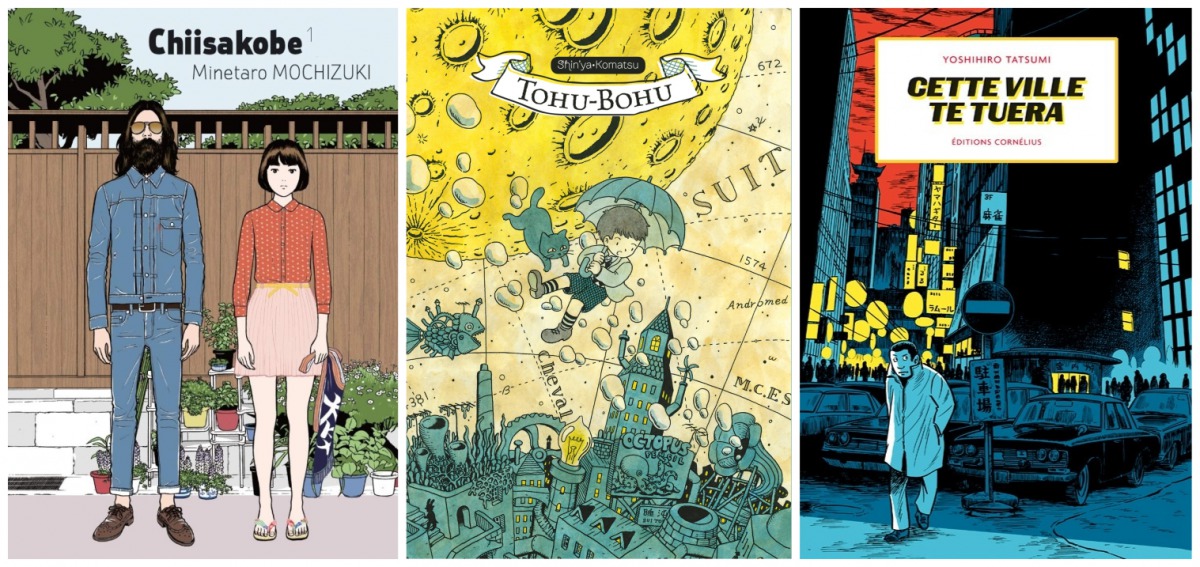

此外,隨著過去少年向日漫讀者的年齡增長,青年向日漫的需求也增加了。包括淺野一二O的《晚安,布布》、浦澤直樹系列作品的引入等等,擴增了漫畫題材廣度以及作家的創作觀。這些青年向日漫也大多因為在漫畫節上獲獎曝光,使得一般漫畫讀者對日漫題材有了更新的印象。譬如專門出版青年藝文向漫畫的黑蜥蜴出版社(Le Lézard Noir),發行了望月峰太郎《小子部》(Chisakobé),於2017年獲得安古蘭漫畫節的系列漫畫獎;同樣由該公司出版的楳圖一雄《我是真悟》(Je suis Shingo),也在2018年獲得安古蘭的「漫畫遺產獎」,可見法語市場逐漸認可日漫的表現手法。

這些出版青年文藝向的中小型出版社中,較為特別的是科涅流斯出版社(Cornélius)。該社原本多出版新浪潮的法語作品,自2000年代中期開始翻譯日漫,2011年翻譯了辰巳嘉裕的生涯巨作《劇畫漂流》,更帶領法語讀者認識日漫實驗雜誌《GARO》的作者如水木茂、安部慎一、林靜一等,屢次在安古蘭的漫畫遺產獎上獲得佳績。有趣的是,正是因為過去《一鳴殺人》雜誌引進了大人向日漫,引起該社編輯尚.路易.高堤(Jean-Louis Gauthey)的好奇,進而挖掘更多這類在藝文上耕耘的亞洲作者。

法國書市對日漫的接受與再發現,最後迎來了2018年的手塚治虫大展,以及在日本國內絕無僅有的2020年柘植義春原稿展。兩位日漫史上足具意義的重要作者,接連於法國安古蘭展出,在在顯示出,即使法國讀者原本不習慣日漫閱讀模式,但經由出版人不斷的嘗試與詮釋,讀者已能體驗日漫的不同面向,一邊享受消費型作品帶來的刺激,一邊賞析文藝性作品的不尋常,兩者容受並存的樣貌,幾乎只在法語市場得見。

在疫情的封鎖下,百無聊賴的法語讀者又大量購買了已完結的《火影忍者》,讓該系列前三集衝進2020年度日漫銷售榜。

日漫會不會一直看不膩、看不完?這答案對法語讀者來說,或許是不言自明了。●

▇在鮭魚改名之亂後打響全台知名度的連鎖壽司店スシロー推出了繪本《だっこずしの すしネタせんしゅけん》(暫譯:抱抱壽司的食材競賽)(圖文:青柳有美子),店內的吉祥物「だっこずし」(抱抱壽司)成為故事主角。抱抱壽司是一種謎樣生物,由醋飯組成,每一隻都抱著自己鍾愛的食材不放手。為了選出誰才是第一好吃的壽司食材,抱抱壽司爭個你死我活,抓著各式各樣的鮮美食材如鮭魚卵、鮭魚、鮪魚、甜蝦等飛越跨欄、走獨木橋、往身上猛擠芥末醬,就是要爭出個第一名。究竟最好吃的食材是哪一道呢?

▇在鮭魚改名之亂後打響全台知名度的連鎖壽司店スシロー推出了繪本《だっこずしの すしネタせんしゅけん》(暫譯:抱抱壽司的食材競賽)(圖文:青柳有美子),店內的吉祥物「だっこずし」(抱抱壽司)成為故事主角。抱抱壽司是一種謎樣生物,由醋飯組成,每一隻都抱著自己鍾愛的食材不放手。為了選出誰才是第一好吃的壽司食材,抱抱壽司爭個你死我活,抓著各式各樣的鮮美食材如鮭魚卵、鮭魚、鮪魚、甜蝦等飛越跨欄、走獨木橋、往身上猛擠芥末醬,就是要爭出個第一名。究竟最好吃的食材是哪一道呢?

報導》當代最具挑戰的謎題:「那不勒斯故事」系列作者艾琳娜.斐蘭德身分之謎

義大利小說「那不勒斯故事」系列,首部曲於2011年出版後即普獲好評,據英國BBC報導,「那不勒斯故事」四部曲至去年秋天為止,在全世界已售出超過1500萬本、被譯成45種語言。然而,眾人最想知道的不是寫出暢銷書的祕訣,而是作者艾琳娜.斐蘭德(Elena Ferrante)的真實身分。

斐蘭德自1992年出版第一本書以來,從未公開露面,不接受真人面訪、電訪,出版社網站和書上也沒放上作者照片。雖然她的筆名是女性名字,也曾公開抨擊文學、政治和歷史由男性主導的傳統,但其真實性別成謎,只有替斐蘭德出版「那不勒斯故事」四部曲等多本著作的義大利出版社Edizioni E/O知曉「她」的身分。

在人人都可當狗仔的網路和社群媒體時代,隱瞞身分將近30年幾乎是不可能的任務,這讓許多文學研究者和記者將「破解斐蘭德的身分」視為當代最具挑戰的謎題,數位人文學界近幾年甚至利用語料庫進行寫作風格分析(stylometric analysis),取得突破性進展。在公布最新的線索之前,也許得先回到作家身上,了解「她」為何如此低調。

■隱私與寫作

除了「那不勒斯故事」之外,斐蘭德早期的小說《令人煩惱的愛》(L'amore molesto)和《消失的女兒》(La figlia oscura)也都以那不勒斯為背景,因此外界猜測斐蘭德與當地相當熟稔,匿名寫作是為了保護自己和那不勒斯當地人的隱私。斐蘭德在2016年接受電子郵件訪談時承認了這點,但進一步說明,匿名也是為了阻絕伴隨名氣而來的社會壓力和義務。除去了公眾形象的綁手綁腳,作家更能專心在書寫和寫作策略上,擁有「全然的自由」。

對斐蘭德來說,「艾琳娜.斐蘭德」本身並不神祕,關於「她」的一切都在作品中,作品即代表作家本人:「作者是以下二者的總和——讓虛構世界成型的敘述策略,以及充滿各種人和事件的具體世界。」其他關於作家的事情只是尋常私人生活,與書和讀者無關。

這樣看來,斐蘭德顯然是「作者已死」論點的支持者。儘管「那不勒斯」四部曲出版後引起廣大迴響,讀者和書評熱烈討論書中關於友誼、生存、寫作、家暴、教育,以及社會經濟因素所造成的影響,但斐蘭德並未參與這些討論,更不想指導讀者如何閱讀她的作品:「我的工作只到書出版為止。如果書本身不能實踐它們存在的意義,提出問題和給出答案,那表示我不該讓這本書出版。」

儘管斐蘭德極力保持匿名,但「那不勒斯故事」的主角之一「艾琳娜」和作者同名,很難不引人猜想:這會不會是作者給讀者的線索?或是做為影射小說(roman-à-clef)而刻意使用的文學手法?但根據斐蘭德的回應,與其說這個命名選擇是要讓讀者尋找「作者在哪裡」,不如說是為了讓身為寫作者的自己維持故事的真實性和可信度:「虛構手法對我來說非常重要,但利用虛構的手法處理傳記性素材的過程中充滿陷阱。說出『艾琳娜』可以讓我保持務實合理。」

■作家為何選擇匿名

匿名出書最重要的功能在於甩掉原名帶來的包袱。當然,斐蘭德並不是史上第一個匿名出版的作家。早在19世紀就有多位女性作家隱身在男性筆名背後,在女性被要求打理家務的年代實現寫作的夢想。最著名的例子當屬勃朗特三姐妹,大姐夏綠蒂(Charlotte Brontë)寫出《簡愛》,二姐艾蜜莉(Emily Brontë)是《咆哮山莊》的作者,小妹安妮(Anne Brontë)則出版《懷德菲爾莊園的房客》等書,三人的詩集和小說分別以Currer、Ellis和Acton Bell的筆名發表。

同時期使用筆名的女性作家還包括化名「A. M. Barnard」的露易莎.梅.奧爾科特(Louisa May Alcott);在第一本小說《理性與感性》只署名「一位女士」的珍.奧斯丁;以及喬治.桑(George Sand,本名Amantine Lucile Aurore Dupin)、喬治.艾略特(George Eliot,本名Mary Ann Evans)等。

到了20世紀,作家使用化名出書的理由更多樣化。有些作品揭露了重大真相,或批判龐大的體制和組織,作者保持匿名是為了人身安全。例如揭露北韓人民生活現況的《控訴》,因作者潘迪(Bandi)現居北韓而保持匿名;將英國開庭律師的生活曝光在讀者眼前的《祕密律師》(The Secret Barrister),由於作者是執業律師但批判英國刑事法庭的缺失,而僅用筆名「祕密律師」出版。

有時,太暢銷也會逼作家換個名字。史蒂芬.金(Stephen King)曾在1970年代用筆名Richard Bachman出書。當時出版界有個不成文的規定,不會讓作者太頻繁出書以免造成過度曝光,生產力極高的史蒂芬.金只好換個名字,甚至捏造作者生平,以求出版。

此外,某些作家可能因為已在特定領域非常出名,而選擇用另一個身分來轉換文類,嘗試接觸新的讀者。例如奇幻作家J. K.羅琳化名羅勃.蓋布瑞斯(Robert Galbraith)出版推理小說,或是以言情羅曼史著名的諾拉.羅伯特(Nora Roberts)以J. D.洛伯(J. D. Robb)之名出版未來懸疑形式的浪漫小說。

有趣的是,蓋布瑞斯和洛伯的真實身分都在書出版後不久揭曉,將她們的著作推上另一波暢銷潮。也許作家一開始只是為了試水溫而換了名字,但她們的出版社或經紀人會沒想到往後能帶來的行銷機會嗎?不可能,因為名人就是曝光保證。至於身分揭曉後能否帶動書籍暢銷,最重要的因素還是作者的寫作功力和書的內容本身。

■斐蘭德身分之謎將被破解?!

2016年時,斐蘭德兩度登上新聞。3月時,一家義大利媒體報導斐蘭德是那不勒斯的歷史教授馬莫(Marcella Marmo),馬莫和出版社都否認了。殊不知到了10月,義大利記者蓋提(Claudio Gatti)宣稱透過財務資料找出了斐蘭德的真實身分——譯者安妮塔.拉嘉(Anita Raja)。

拉嘉出生於那不勒斯,從事德語文學的義大利文筆譯,擔任Edizioni E/O出版社(也就是斐蘭德作品的出版社)的譯者和顧問。蓋提調查拉嘉時發現,自2014年「那不勒斯故事」四部曲逐漸在全球打開知名度,拉嘉從出版社收到的付款也逐年倍增。此外,拉嘉的作家丈夫多梅尼科.史塔諾內(Domenico Starnone)在2016年購入羅馬的房地產,據信價值超過150萬美元。出版社仍否認這項消息,且聲明斐蘭德對於匿名的立場非常堅定,希望大家不要打擾。

儘管蓋提的調查結果終究未獲證實,其揭發隱私和臆測的行為也飽受斐蘭德讀者批評,但在蓋提之前,文學界早已開始懷疑斐蘭德與拉嘉和史塔諾內的關係。一是因為拉嘉的譯作和史塔諾內的小說都出現具女性自覺的敘事者,令人不禁想到「那不勒斯故事」主角;二是因為斐蘭德的小說風格與史塔諾內十分雷同。

今年3月,哈佛比較文學博士候選人艾莉莎.索鳩(Elisa Sotgiu)在文學網路媒體LitHub發表了一篇文章,整理她自2015年開始研究斐蘭德以來,文學界利用語料庫的量化分析所得出的結果,也同時發現斐蘭德的身分之爭,其實是性別在文學場域的另一場較量:

儘管索鳩個人也希望如此細膩寫出女性困境和情誼的作者是女性,但質化和量化研究的結果,都愈來愈令人無法忽視史塔諾內和斐蘭德的相似性。

■語料庫佐以量化分析

在《繪製艾琳娜.斐蘭德輪廓》中,希臘雅典大學寫作風格分析學者米克洛斯(George K. Mikros)利用語料庫訓練機器學習的演算法,分析作者的年齡、性別、發源地,得出的結論是:斐蘭德應是超過60歲的男性,來自義大利南部坎帕尼亞地區(Campania,首府是那不勒斯)以及那不勒斯郊外的小鎮薩維亞諾(Saviano)。而在語料庫中,唯一條件相符的就是出生於1953年、來自薩維亞諾的史塔諾內。

波蘭科學院波蘭語研究所所長埃德(Maciej Eder)和波蘭英語文學教授瑞貝基(Jan Rybicki)則將語料庫投入社會網路分析,發現斐蘭德和史塔諾內的小說在現代義大利文學中都處於相似的邊緣位置,這表示兩人的寫作都具有原創性,迥異於大部分義大利作家,但兩人的風格卻與彼此相近。

兩人寫作風格的相似度,也在義大利學者拉里(Margherita Lalli)、特里雅(Francesca Tria)、羅瑞托(Vittorio Loreto)的資料壓縮法研究中得證。他們的研究工具可將未知文本與已知作者的文本比對,找出作者是否存在於語料庫的作者群中。結果工具錯將斐蘭德的《令人煩惱的愛》推論為史塔諾內的作品,而史塔諾內的《熱情過剩》(Eccesso di zelo)、《第一執行》(Prima esecuzione),甚至連獲頒女巫文學獎(Premio Strega)的自傳體小說《傑米托路》(Via Gemito)都被歸為斐蘭德的著作。

此外,透過詞彙分析,法國學者哈提諾(Pierre Ratinaud)與帕多瓦工作坊召集人圖奇和寇提拉左都認為,斐蘭德和史塔諾內的用字風格和頻率極為相似。

■作者出版史佐證

索鳩根據以上量化分析論文,已逐漸信服史塔諾內至少是斐蘭德的其中一個身分,更進一步研究作者出版史進行佐證。在1990年代初期,史塔諾內已和義大利知名出版社Feltrinelli簽約出版3本小說,但也差不多同時期開始與Edizioni E/O合作,寫序、跋,或有文章收錄在E/O出版的合輯內。這番合作很可能就是透過已替E/O翻譯德文著作的妻子拉嘉牽線而成。而另一方面,「斐蘭德」第一本小說《令人煩惱的愛》,也是在1992年由E/O出版。

當時E/O仍是相對邊緣的小型出版社,索鳩推測,史塔諾內很可能出於合約或刻意分流,選擇在Feltrinelli以真名出書,在E/O以假名出版,而且因為E/O的出版計畫較著重女性作家,而選擇用女性假名。

在大出版社以男性真名出書,在小出版社採用女性假名,也和義大利文學場域由男性主導的結構相符。此外,以女性視角寫女性角色,不但是避免遭批評的安全做法,更能將讀者關注的重點引導至社會階級的變化和流動,而這正是斐蘭德和史塔諾內最大的相似處。

■承認?否認?這是個大哉問

儘管數位人文學界的研究使得斐蘭德的身分看似逐漸明朗,但語料庫的規模限制和文學界對量化研究方法所抱持的懷疑態度,都不利於進一步釐清問題。最重要的是,無論是史塔諾內、拉嘉,還是E/O的出版夫妻檔菲力(Sandro Ferri)和歐左拉(Sandra Ozzola),都仍矢口否認這些研究結果,呼籲大家尊重作家立場。

斐蘭德多次在《紐約時報》、《衛報》等媒體上的專欄或電子郵件訪談中以女性自稱,指出書中女性角色都來自她自身或周遭女性的經驗。對於使用假名這件事,斐蘭德只回應:「我並未選擇匿名,書上有人簽名。我是選擇了缺席。」

也許從「虛構」身分這件事來看,斐蘭德這個角色才是她最終的寫作計畫,讓真實歸真實,斐蘭德歸斐蘭德。●

閱讀通信 vol.347》繞遠路不算是迷路吧!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量