國家人權博物館於2017年解嚴30周年之際,開辦「臺灣國際人權影展」迄今已屆5年。從首屆探索不同國族的人權歷史以來,逐年設定不同主題,諸如2018年「尋找我們的身世」,審視歷史的傷痕與國家暴力的真相;2019年回應香港處境與性平議題,甚至擴及數位人權;2020年在疫情帶來巨大衝擊下,探討醫療人權與國際移動兩大專題。

到了2021年,有感於許多侵害人權的現象於現實生活中經常隱而未現,並在主流論述下被邊緣、被壓制、被排斥,人權館特別規畫三大單元:「民主鏡像」放眼全球民主價值與媒體、政治、輿論間的關係;「失衡星球」探討環保與開發的命題,及當權者與年輕世代對未來的角力衝突;「人權現場」透過青年力量與教育現場,見證正義如何在年輕世代中萌芽。

透過與我們生活息息相關的13部長片和1部動畫短片,本屆影展企圖讓觀眾切身感受到,全球鎖鏈環環相扣,人權議題其實離我們很近——人權事件雖發生在世界各角落,影響卻相互連動,也在影片中彼此對話。不再旁觀他人痛苦,因為沒有人是局外人,期待觀影者的感同身受,繼之反思、討論,甚至找出屬於我們的、「在地化」的解方。

■民主鏡像:把個人罪行合理化的獨裁狂人 巴西首位女總統迪爾瑪.羅賽芙(Dilma Vana Rousseff)2016年遭受彈劾,兩年後,有「巴西川普」之稱的極右派總統波索納洛(Jair Bolsonaro)當選。下臺的羅賽芙在歷史中已成定局,但影片《巴西誰說了算》(The Trial

巴西政治與社會問題沉痾已久,卻未被正視。事實上,高達60%的巴西國會議員皆有罪在身,日後證實彈劾的一方,諸如曾任眾院議長的庫尼亞,後來因涉嫌收賄、洗錢判刑15年;取羅賽芙而代之的前總統特梅爾,也因多項貪腐罪纏身而被起訴。

在用詞浮誇、群情激昂的現場,時任國會議員的波索納洛,以絲毫不加修飾的歧視與惡意投下他彈劾的一票。2018年當選總統後,他更進一步鞏固勢力,施行軍事化統治,其反人權、反民主、反智的連番舉動,為巴西帶來連環災難,現已被民運團體和政治組織聯手以「危害國家存在」等七宗罪提出彈劾中。

VIDEO

延伸閱讀:《巴西誰說了算》:巴西民主失能的開端,迎向消逝的不可逆結局

時間推進到2020年4月,巴西COVID疫情大爆發,死亡人數衝破1萬5000人,總統波索納洛公然否認事實,把疫情說成一場「吃了奎寧就會好的小感冒」,不只在鏡頭前煽動民眾暴力攻擊記者,更刪除官方數據、散佈顛倒是非的陰謀論與假新聞,還在一個月內撤換了兩任「不聽話」的衛生部長。

入圍2021年艾美獎最佳紀錄片的《誰讓疫情失控了》(Sieged: The Press vs. Denialism

VIDEO

延伸閱讀:

在亞洲,有「菲律賓川普」之稱的獨裁者杜特蒂(Rodrigo Duterte)也是狂人,2016年他在競選辯論會上揚言要大開殺戒,引起國際譁然。《毒裁夢魘》(Aswang

影片記錄父母皆因毒品入獄的男孩喬馬里、24小時無休的殯喪人員、見證警方法外處決的記者與牧師,「為何毒品戰爭只瞄準窮人?為何這樣的殺戮,卻能獲得高度支持?」當杜特蒂政府以「國家安危」合理化其行為,人們對死者便不再憐憫,支持杜特蒂反毒政策的民眾高達85%。5年多來,警方逮捕了超過30萬人,造成逾6000人死亡。

VIDEO

延伸閱讀:菲律賓未完的「毒」裁夢魘:假食屍鬼與真警察的獵殺

■民主鏡像:政治公關的兩面刀 政治宛如讓人困惑的劇場,政治包裝術已是全球趨勢,變造資訊是他們的子彈,洗白與抹黑只是基本路數。《輿論製造公司》(Influence

權力是錯覺,影響力是欺騙,當民主變成「可控制」的民主,那麼出價最高的人得標,然後「好人」會勝選。後真相時代,讓世界各地的民主國家都深陷其中。

VIDEO

延伸閱讀:

但位在「世界最大火藥庫」中心的巴勒斯坦拉馬拉市,就必須靠自己努力做城市行銷,來提升國際能見度了。《市長先生的完美任期》(Mayor

在這裡,市長是瘋狂的職業。哈迪德一邊要處理約旦河西岸造成50人死亡、逾2000人受傷的以色列軍事鎮壓,一邊要處理學校教室壞了22年的門、排解市民蓋廁所的糾紛,以及即將到來的英國威廉王子出訪拉馬拉。

拉馬拉市是巴勒斯坦最現代化的門面,街上有國際連鎖的星巴克、肯德基,大樓與飯店林立,但哈迪德辦公室連個有線電視都沒有,當以色列軍隊長驅直入、包圍市政府的時候,他也只能坐困愁城。「我們做那麼多努力,你覺得美國會聽見我們嗎?有時我很嫉妒其他城市可以做我們不能做的事,但沒有人知道我們。」渴求他的城市獲得公平正義與尊嚴的哈迪德如是說。

VIDEO

延伸閱讀:

■失衡星球:操縱雲雨,當權勢插手天空

《巴西誰說了算》與《誰讓疫情失控了》裡的波索納洛,又以新民粹主義領導人之姿,出現在《高談闊論》(The Forum 瑞典環保少女通貝里 。

有影評稱此片為「政治驚悚片」(A political thriller)。距今50年前,年輕的大學教授史瓦布(Klaus Martin Schwab)原本只想透過對話改善世界,沒想到他一手創立的「世界經濟論壇」(World Economic Forum)逐漸成為寡頭施展的場域,許多政治領袖利用這個史瓦布盡其所能保持中立的場合,意圖解決自己的國際問題。

在越來越失控的民粹主義,以及對掌權者越來越不信任的時代,81歲仍在奮鬥的史瓦布,他的願景真能有助於解決全球問題嗎?還是更加惡化有權有勢者對自身利益的維護呢?

迥異於《高談闊論》缺乏行動的對話,且比通貝里更早行動,《無畏世代》(Youth Unstoppable

VIDEO

和《高談闊論》同樣西裝革履、操持流利英文(大多是男性)的場合,鏡頭轉向芬蘭氣象科學家漢奈兒(Hannele Korhonen),一個醉心於人工雨,畢生夢想用科學來改善世界的研究者。她獲得高達150萬美元的經費,與9個來自各國的頂尖團體,展開為期3年的「阿聯酋造雨計畫」。

《天邊殺朵雲》(How to Kill a Cloud 卜派行動 」,造成的巨大災難殷鑑不遠,我們該如何防杜天氣控制用於軍事用途?

掌握水,就是掌握力量,掌管雲是神的工作。漢奈兒的科學研究,如片頭浮士德的警語,逐漸走向不得不返身自問的惡魔困境。

VIDEO

■失衡星球:捍衛家園

權勢插手天空,更剝奪土地。不識字的農婦瑪希瑪,其臉譜與身影,已成為祕魯街頭爭取人權的象徵。紐蒙特黃金公司(Newmont Goldcorp Corporation)是全球最大的黃金生產商,金礦開採垂涎瑪希瑪的家園,不僅威脅珍貴的高山湖泊與當地居民的飲用水源,地方警察更淪為財團血腥鎮壓的打手。

連獲2019 Hot Docs加拿大國際紀錄片影展觀眾票選最佳長片、2020首爾生態影展最佳影片與觀眾票選獎的《瑪希瑪不妥協》(Maxima)中,瑪希瑪勇敢高唱:「我是來自高地的婦女,在薄霧與大雨中牧羊。我會繼續對抗,因為土地就是生命。」

VIDEO

延伸閱讀:《瑪希瑪不妥協》,一部捍衛家園永不妥協的詩篇

被礦業公司剝奪的不只土地,還有勞力與生命。事件發生在鉻與鋰居世界之冠的剛果,為了這兩項(號稱潔能的)電動車所需的重要原料,礦工辛苦的勞動,卻換來至今仍無情上演的致命慘劇。

獲2020西班牙塔里法非洲影展最佳短片,同時也是本屆唯一動畫短片的《礦工人生》(Machini

權勢剝奪勞力、家園與生存的權利。但,如果是門前的一棵樹呢?獲2021烏克蘭人權紀錄片影展國際競賽首獎的《總理的移動花園》(Taming the Garden

喬治亞共和國的老奶奶,一輩子咒罵老樹遮住陽光影響收成,逼得兒子只好向銀行貸款,但她仍捨不得這棵樹。有父親與兒子爭辯:「那些人砍樹,但也鋪路,你有因此呼吸不順嗎?我倒覺得日子過得更好了。」兒子反問:「如果沒有鬼,那『他』為何要賠你錢?」而媒體則這麼報導:「他」是為了延年益壽,只要那棵樹齡超過一百年……

即便鄉民取得錢財、也不明白「他」為何需要樹,更因此感到不安。女人哭著在胸前畫十字,鄉人們陪著樹走了好些路,像一支送葬隊伍。路繼續往前開拓,筆直通向海岸,莊嚴無語的大樹在黑海上靜靜漂移。

VIDEO

■人權現場:轉型正義在年輕世代的心中萌芽 彷彿呼應「民主鏡像」單元中逝去的生命一般,年輕的90後導演霍恩(Elena Horn)把時間拉到更遠的德國納粹統治時期,回到家鄉的公立高中,探究教育現場如何教導Z世代應對猶太大屠殺的課題。

歷史的教訓是否記取?公民的勇氣是否存在?極右翼政黨與仇恨政治是否死灰復燃?威權體制來自盲目追隨者的支持與冷漠旁觀者的縱容,也讓公民失去思考的良知和改變的勇氣。獲2020羅德島影展國際人道主義大獎的《歷史不下課》(The Lesson

VIDEO

延伸閱讀:《歷史不下課》:對大屠殺歷史無感的德國青少年,轉型正義教育該何去何從?

而連獲2021柏林影展評審團銀熊獎與觀眾票選獎、2021香港國際電影節紀錄片競賽火鳥大奬、2021德國電影金像獎最佳紀錄片並入圍最佳導演的《巴赫曼老師的教室》(Mr. Bachmann and His Class

不管距離學生時代有多遙遠,我們仍深深記得求學時最喜歡的那位老師。在德國中部工業小鎮施塔特阿倫多夫(Stadtallendorf)中,有位穿著AC/DC搖滾T的巴赫曼老師。在他的教室裡,有來自摩洛哥、保加利亞、俄羅斯和土耳其等12個不同國家的孩子,其中許多人只會最基本的德語。

這個地區引進移工的歷史,可追溯至二戰軍工廠,包括使用來自歐洲各地納粹占領區的童工,勞力被剝削,身分卻不被認同。但巴赫曼並不迴避德國這段黑歷史,他帶學生參觀當地博物館,也向學生說明自己是德國第一或第二代波蘭移民,巴赫曼是納粹政權強加給他的工人祖先的德國姓氏。

本片長達217分鐘(本屆最長),用幾乎是歐洲孩童一整天上課的時間,呈現出在巴赫曼老師的帶領下,孩子們超越語言、種族、文化和宗教的隔閡,充分接納與被接納。巴赫曼並增強他們的自我價值感,在缺乏社會歸屬的背景之下,向他們保證「成績並不能反映你是誰」,以及如何透過溝通,可以化解衝突。

VIDEO

「年輕人受夠了!那些無邊無際的謊言!」《未來,未來》(Dear Future Children

智利是南美最富有的國家,只是勞工階級絲毫不曾受益,巨大的貧富差距,讓隔代教養的女孩,祖母70歲了還在工作,獨裁者制定的憲法依然施行。政府企圖調漲地鐵票,成為最後一根稻草,引爆了不合作運動,抗議遊行多達120萬人。智利總統卻與公民為敵,稱呼這場群眾運動是戰爭。

烏干達曾被稱為非洲之珠,氣候變遷製造了極端的澇與旱,反覆帶走所有作物與數百條人命,使得成千上萬的人無家可歸。事件就發生在自家後院的河流,包括塑膠等邪惡不久將殺死一切,但學校沒有教,政府與企業也不出面,教授還說這是上帝的旨意。女孩從事環境運動,一路走來失去了許多朋友,但她說:「停下來,我們將失去一切。」

光復香港,時代革命。五大訴求,一個都沒達成。即便他們這一代非常恐懼,即便他們也不想成為下一個出現在牆上(殉難)的人,但為了捍衛民主價值與言論自由,這些青年冒死也要抗爭。

本影片最後的黑幕上,捲動著下面幾行字——

「烏干達 2020 年夏天,極端氣候造成 300 多人喪生、 8000 多人流離失所。

智利 2021 年 1 月, 37 名抗爭者喪生, 11000 人受傷、 400 人失明、 12000 被捕。

香港 2021 年 1 月,超過 1 萬人被捕, 40% 是學生,最小年僅 11 歲。」

然而,掌權的政府仍選擇忽視年輕人憤怒的聲音,催淚瓦斯、橡皮子彈、水柱和致命的澇旱災還在持續著。這部紀錄片告訴我們,這個世代的年輕人透過行動,想對未來的孩子說的話。

VIDEO

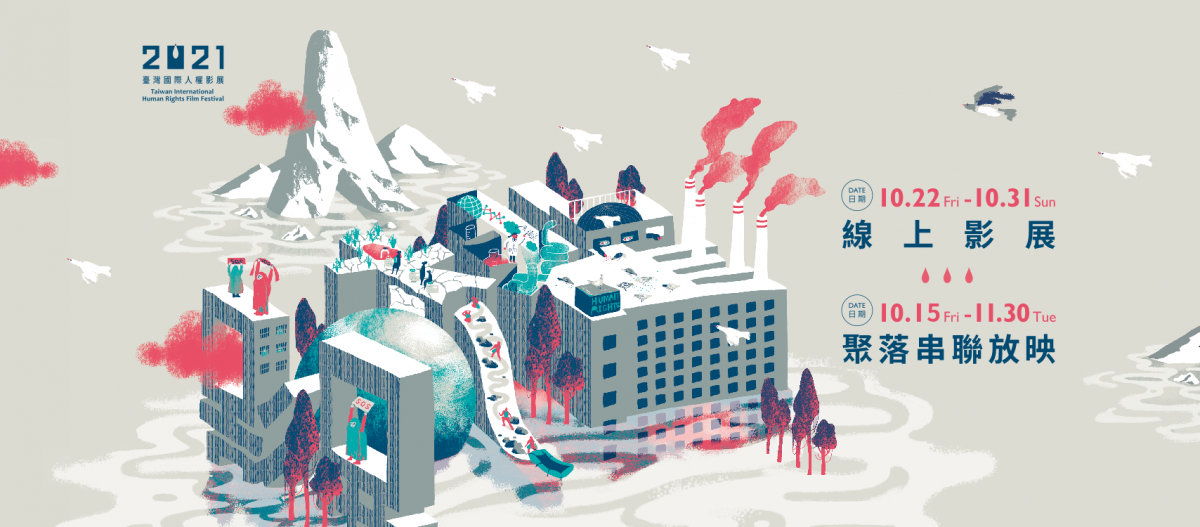

今年遭逢大疫,本屆(2021)臺灣國際人權影展改為線上展映,並於聚落串聯放映實體辦理。由影展三大主題:「失衡星球」、「民主鏡像」、「人權現場」延伸而出的教育推廣等活動也採實體、線上雙軌並行,以親近而靈活的形式,邀請台灣觀眾感受人權與你我實為切身相關。●

線上影展|2021/10/22~10/31線上映演序號索取 |影展手冊下載 |影展專刊

書.人生.雪奈》把喜歡的日劇寫進書裡

我從小就喜歡閱讀和寫作,想著如果有一天能夠把興趣變成工作,那應該是件很幸福的事。

曾經被文學巨擘白先勇老師的長篇小說《孽子》所震撼,他塑造出一群有血有肉、鮮明如實的角色,並且呈現社會底層小人物的無聲吶喊,高明精巧的說故事功力,將讀者帶進淒美又悲愴的世界裡。非常崇拜白老師創作出如此雋永且不朽的精采傑作,自己也產生創作的欲望,決定開始動筆,嘗試寫小說。

高中時期完成兩篇小說,投稿到校刊。當時就讀的是升學學校,我屬於不愛讀書的孩子,沉迷於課外讀物,自認為是文藝少女,實際上只是為賦新詞強說愁的屁孩罷了。而同學們幾乎都在埋頭苦讀,校刊徵稿總是乏人問津。也許因為這樣,兩篇投稿皆有獲獎,第一篇是小說組佳作,第二次拿到第二名。

即使名次有進步,但我卻開心不起來,反而有種深深的挫敗感。因為那期校刊的小說組徵稿,第一名是從缺的,代表第二名的我並沒有獲得第一名的資格與實力,最後評審老師寧願讓得獎者從缺。不甘心的情緒,至今仍深深烙印在心底。

考上大學後,原本打算繼續寫小說,卻因為多了以前沒有的自由時間,我第一件想做的事情就是瘋狂看日劇。還住在家裡的時候,父母禁止我跟弟弟看電視和用電腦,現在好不容易到外面生活,只要沒課,根本是成天待在宿舍裡,廢寢忘食地追劇。

某次通識的國文課,指導教授廖玉蕙老師特別稱讚我寫的作業。那份作業的主題是從《繁花盛景─台灣當代文學新選》書中挑選一篇文章來撰寫讀後心得,沒想到竟然被國文老師肯定,感覺有一股暖意脹滿全身。於是,我發現自己雖然不擅長寫小說,但可以往評論的方向去發展,而當時最喜歡的東西是日劇,乾脆將看完的感想記錄下來,並且發表到網路上。

每完成一篇劇評,好像向前邁進了一步,從中獲得滿足與成就感。

畢業以後,有想過要當文字工作者,靠寫作維生,不過慢慢地發覺,自己其實才能有限。基於現實考量,終究選擇成為平凡的上班族,過著枯燥乏味的生活。唯一堅持下去的,是持續看日劇和寫劇評,這也變成一種紓壓的管道,使我暫時忘記工作帶來的壓力與煩悶。

大學開始寫部落格,從「PChome個人新聞台」到「無名小站」,再設立「Facebook臉書粉絲專頁」,就算換了不同平台和網站,做的事情依然不變,永遠保持著對日劇的執著。喜歡一個人不見得會維持那麼久,我對日劇卻是相當專情、不離不棄。

儘管放棄了兒時的作家夢,不過能夠在部落格公開發表評論,算是另一種圓夢的方式。很慶幸活在這個網路時代,每個人都可以成為創作者,無論是文字、圖像、影音,大家都可以不受拘束的盡情發揮。我認為文筆好壞是其次,重要的是文章裡要傳達的信念能不能得到別人的認同或共鳴。即使是微不足道的渺小存在,可是在寫作當下,還是能感受到巨大的能量,原來我也會被別人注意到,原來我的作品也會有人欣賞。

後來我找到新的目標,希望自己對日劇的執著與多年的鑽研,不僅僅停留在興趣階段,想要把歷年來的劇評,進行有系統的歸納與整理,再編輯製作成一本讓讀者值得購買和收藏的書。

因此,收到出版社編輯的邀約時真是又驚又喜,毫不猶豫就接下這份工作。

雖然寫書過程中多次遭遇瓶頸,怎麼寫都無法達到編輯的要求,後來甚至有點自暴自棄,覺得自己根本沒有才華和能耐,畢竟網路上比我出色的作者太多了,比較之下就能分出優劣。但是我很清楚,如果放棄眼前的機會,這輩子應該無法再那麼接近夢想,所以硬著頭皮也要達到目標。

起初在企畫這本書的時候,編輯說會歸類在「心靈勵志」的小品書籍,替讀者帶來正能量,並且希望看到的是雪奈這位作者的內心世界,必須赤裸裸地展現出來才行。

這跟原先在網路上創作的內容不太一樣,畢竟一路以來,寫的純粹是日劇評論,單純分享對作品的喜好,以及分析角色性格或情節安排之類,也會討論到編劇和導演的風格,但都是以主觀的立場來書寫,至於個人體悟,反而不會去做深入描述。

老實說,我不是擅長說大道理的人,更沒有豐富的人生閱歷能跟讀者侃侃而談,可是在以「愛、勇氣、夢想」為主軸的日劇世界,要找出「正能量」來書寫並不困難,有數不清可以激勵人心的台詞和橋段。正因為自己曾經失意過、受傷過、迷惘過,那些累積起來的經驗,還有最後如何重新出發、重新振作,點點滴滴正好拿來做為書中的例子。

寫作的過程中,我再度被這些經典日劇和動人的台詞所感動。那些早已融入生活的作品,其實一直像家人朋友般,默默地陪伴在身邊,當我需要的時候,很自然浮現在腦海中。

於是,挑選完書中需要的「80個經典語錄」之後,接下來把重心轉回到自己身上,試著去思索這部日劇、這句台詞究竟帶給我什麼樣的啟發?並且從中發掘出振奮人心、鼓舞讀者的正能量,透過日劇的情節與台詞,跟大家一起分享日常生活的酸甜苦辣、悲歡離合。

對我而言,《日劇人生:重獲生命微光的80個經典語錄》一書是將十多年來的劇評,重新編排、集合統整,有系統與主題性的出版成冊,裡面有許多雪奈的真情流露、喃喃自語、反躬自省。這不但是我的人生縮影,更是要獻給日劇的「情書」。●

雪奈

1984年出生,高雄人。經營Facebook粉絲專頁「雪奈日劇部屋」,出過一本書《日劇人生:重獲生命微光的80個經典語錄》。沒有一針見血的犀利評論、沒有精闢華麗的詞藻,只希望用樸實溫暖的文字、細膩柔軟的筆觸,來傳達對日劇的深刻愛意。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量