話題》阿諾.羅北兒的眸子

大人閱讀羅北兒(Arnold Lobel)的書,因為故事短短的,總是一個接著一個停不下來,但停下之後又說不上來到底讀了什麼,彷彿剛剛經過一個空氣新鮮、一望無際的大草原,一路自在逍遙,沒壓力的填進飽飽的體氧。小孩閱讀羅北兒,變得愛說故事,摸著沙發問說會不會長樹?看到蟋蟀要為牠發言,看到老鼠想要打招呼,希望回家樓梯上有隻貓頭鷹來上上下下,有朝一日遇見大象,說不定自動去提行李要跟著走。

如果你是大人,但是患了以上屬於小孩的症狀,那恭喜你!你可領得羅北兒粉絲認證卡一張。

親子共讀的樂趣來自享有共同的回憶,朋友讀同一本書也能獲得這樣的滋養。有一天朋友傳來一張相片,他經過某個店家,發現櫥窗裡有一張長了植物的沙發,於是我也專程跑去看那個櫥窗。

為什麼長了植物的沙發這麼特別?因為,我們都讀過羅北兒的《老鼠湯》。

這隻被黃鼠狼抓去準備熬湯的老鼠,堅持要為黃鼠狼說故事,牠說要有故事,湯才會好喝。於是老鼠說了4個故事,有老鼠躲蜜蜂的故事、山上超過百年的兩個石頭的故事、在老鼠門前唱歌唱個不停的蟋蟀的故事、最後還有老太太對警察哭訴長在沙發隙縫的刺叢枯萎了的故事。沒想到黃鼠狼聽得入迷了,牠真的決定要出去找蜜蜂、石頭、蟋蟀和有刺的玫瑰花回來加在湯裡⋯⋯,老鼠因此得到逃脫的機會。

故事裡,老太太傷心的原因不是沙發上有刺不能坐,而是沙發上的那棵植物要枯萎了。警察先生說那些刺可能口渴了,老太太非常同意,開始往沙發上澆水,這叢刺頓時長出綠葉,接著花苞也冒出來,盛開了大朵大朵的玫瑰花,最後警察抱著一把花離開。

我和朋友好奇的是:這個櫥窗的設計者是不是也讀過《老鼠湯》?(不如說我們想要去澆水)於是我們找了個營業時間去拜訪。才一進門,表明我們是因為那沙發而來,看似老闆的人便說,來這裡的人可以換雙新腳(原來是家鞋店),他問我們要不要喝茶,說茶會有點鹹鹹的。我小聲問他貓頭鷹在家嗎?果然,樓梯那邊有隻貓頭鷹對我說「歡迎光臨!」

我暗自希望樓上住的是羅北兒啊,我要告訴他,我總是在上樓下樓時想起他,也想起貓頭鷹。因為在《貓頭鷹在家》裡,貓頭鷹拿著茶壺想了很多難過的事,讓眼淚滴入茶壺裡,裝到快要滿了就拿去爐上加熱,所以茶喝起來有點鹹鹹的,牠說這樣正好。貓頭鷹一直是「我思故我在」的實踐者,但牠不清楚自己到底在樓上還是在樓下?幸好牠在店裡。當然我也希望這家店的樓梯正好是20階。

你覺得我說的話都很奇怪嗎?那你要讀讀羅北兒,讀了之後,會在某個沮喪的日子裡,看到大象舅舅拄著拐杖帶你上火車去旅行,數著窗外的電線桿或工廠的煙囪;或者大象舅舅會提著燈來講故事,用一種「沒關係,不會有事的」的神情,因為牠就是教導我們:就算全身痠痛,也會一點一點恢復,只要我們有故事。

人們有很多故事,但往往深陷其中說不清楚。羅北兒思索許多人的故事,將這些故事放到動物身上,他的書有如勇氣加油站,賦予讀者更多力量去面對眼前的事物。

在《大象舅舅》裡,小象一下子失去了爸爸媽媽,但大象舅舅出現了,和他一起搭車、講故事,沒有一句安慰的話,也沒有要他別哭,即使數著花生殼都有助平心靜氣,即使油燈裡的蜘蛛抗議太熱了,把燈熄了還是可以繼續講故事。現代人講情緒控管、憤怒處理,羅北兒則用專注的力量轉移了失望、無助、困惑等種種情緒,只要我們往前走就對了,一切都會過去。

在羅北兒的每本書裡,我們都能見到他專注的眼神。他從來不會愚弄讀者,他給我們更清晰的思考:如果我們個性像露西兒這匹馬,穿過鞋子後就知道自己不適合;如果家裡有小豬,打掃完後也要為牠留個泥堆。懂得自己適合什麼,和體貼別人需要什麼一樣重要。何況,有些人需要的只是像蚱蜢一樣,不斷不斷的相遇與前行。

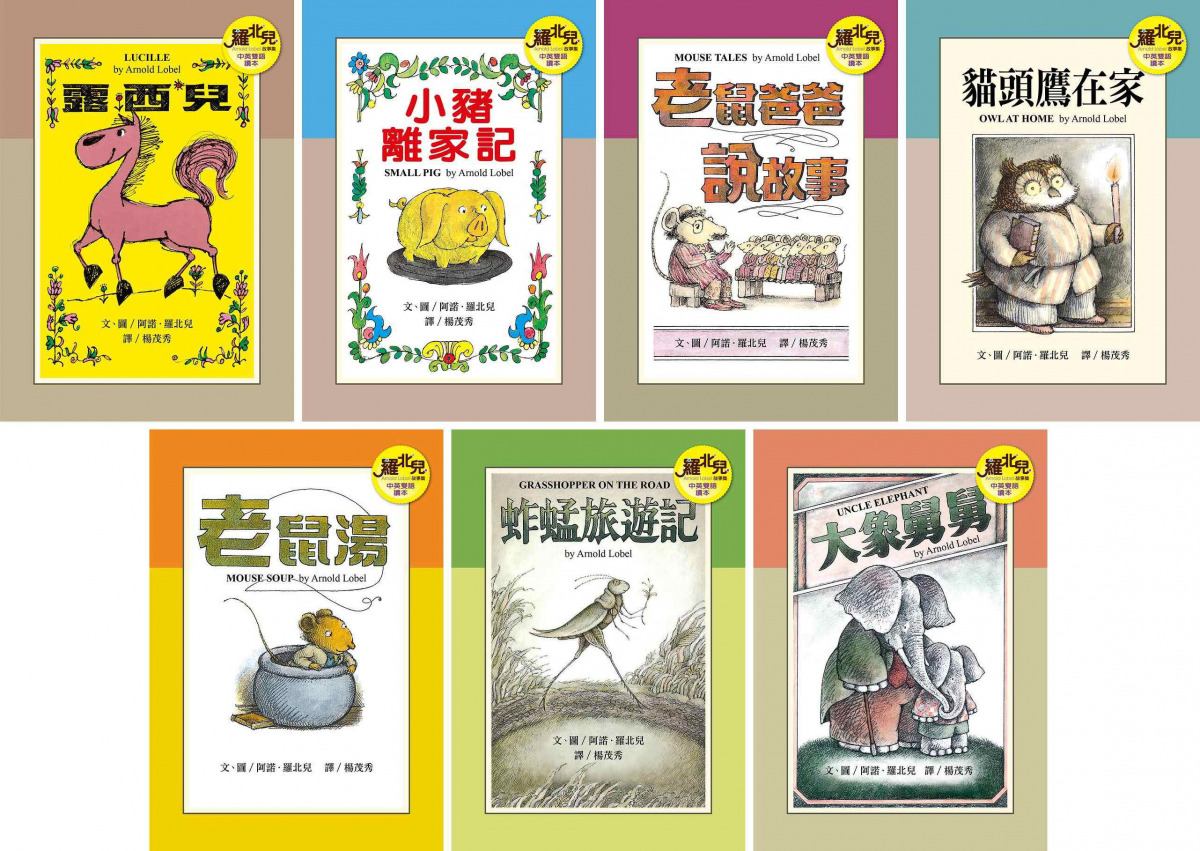

羅北兒將自己的心情隨筆做成這樣一本一本的札記。我們來看看遠流新近以雙語編排出版的「羅北兒故事集」收錄的7部作品,從原始的出版年代可以得到不同的蛛絲馬跡:《露西兒》1964、《小豬離家記》1969、《老鼠爸爸說故事》1972、《貓頭鷹在家》1975、《老鼠湯》1977、《蚱蜢旅遊記》1978、《大象舅舅》1981。

這套書不見得要順著年代讀,但我們從中可以看到作家的心路歷程。故事內容從「不勉強自己去做不適合的事」、「尊重他人」、「隨遇而安」、「悲傷無妨」、「全身而退」、「以自己的速度行旅」到「放心,有我在」,是不是看到更篤定更自在的力量?他的畫風隨著鮮麗色彩到淡彩灰階,線條則越來越流暢細緻,羅北兒用智慧的眼神扶持著讀者長大,而他的故事也不時跳出來讓我們無法忘記。●

|

|

|

作者簡介:阿諾.羅北兒(Arnold Lobel) 當代最尊重兒童智慧的作家,他的作品除了溫馨,帶點茶香的趣味之外,對於傳統被認為是高層次思考才能接觸的哲學論題,例如:勇氣、意志力、友誼的本質、恐懼、智慧等,都能夠用具體的影像,說閒話的語氣,數落出來,讓讀者常常會發出「啊!」的感嘆。 阿諾.羅北兒的作品,每一篇都可以作為兒童哲學的教材。他1933年5月22日生,1987年12月4日離開這個世界。他離開這個世界時,在《紐約時報》登了一則啟事,大意是說:「如果你想念我,請不要設立什麼基金會、獎學金、紀念碑之類的,請你看我的書,因為我就在裡面。」 羅北兒是出版社最受歡迎的人物,不只是因為他的書暢銷而已,主要的是聽說不管是寫作或做插畫,他的稿子都非常乾淨俐落。他是一個非常好合作的人。 羅北兒曾經說,創作對他而言非常不容易,但是想到每天在這世界上,都有人坐在那裡讀他的書,欣賞他的故事,他就非常的高興,他愛為小孩做書。 |

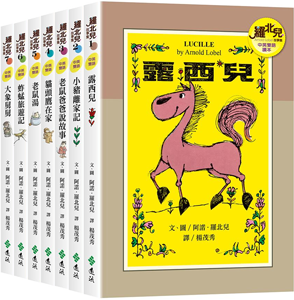

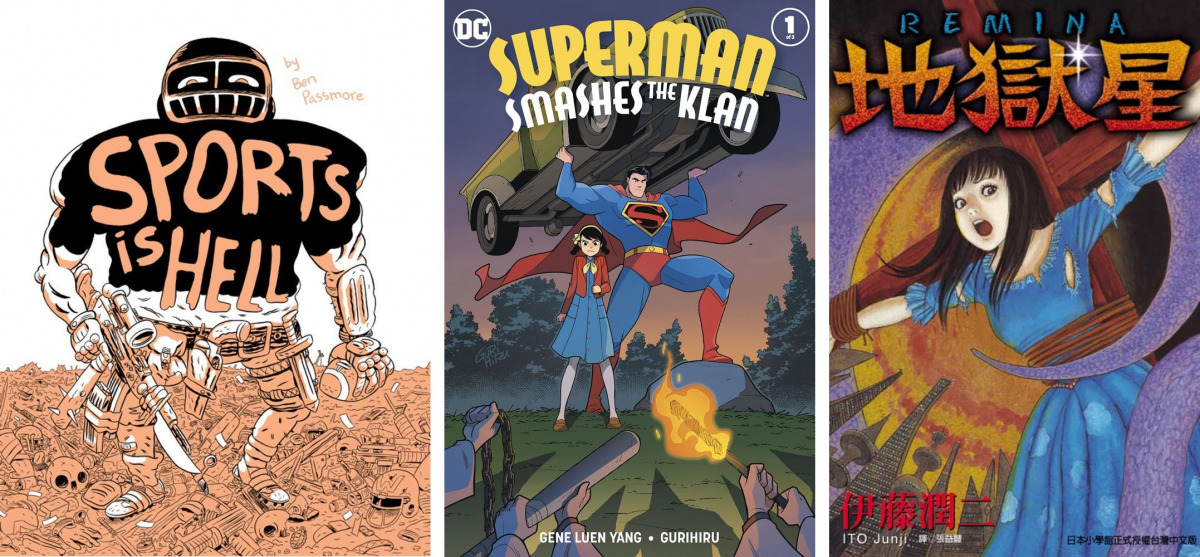

▇將近一個世紀前,英國作家吳爾芙(Virginia Woolf)說過:「女人若要寫作,必須要有一點錢和自己的房間。」直到今日,許多人仍困於缺少一個足夠的私人空間來安頓身心。新銳作家Jo Hamya在出道作《

▇將近一個世紀前,英國作家吳爾芙(Virginia Woolf)說過:「女人若要寫作,必須要有一點錢和自己的房間。」直到今日,許多人仍困於缺少一個足夠的私人空間來安頓身心。新銳作家Jo Hamya在出道作《 ▇美國書卷獎得主哈金出版新小說《

▇美國書卷獎得主哈金出版新小說《 ▇繼今年3月的《

▇繼今年3月的《

話題》不朽的科幻史詩:葉李華談艾西莫夫「基地三部曲」

銀河帝國已有1萬2000年悠久歷史,如今一位數學家卻作出驚人預言:帝國即將土崩瓦解,整個銀河注定化作一片廢墟,黑暗時期將會持續整整3萬年!

***

著作「逾身」的艾西莫夫(Isaac Asimov)無所不寫,但不論他自己或全世界的忠實讀者,衷心摯愛的仍是他的科幻小說。在他的眾多科幻著作中,「機器人」與「基地」是最有名的兩大系列。「機器人」系列是從短篇故事起家,逐漸演化成一部機器人未來史,包括4個長篇與三十幾個短篇;「基地」系列則是先有一個龐大的架構,然後開始逐步經營——但想必連艾西莫夫也未曾想到,這部科幻史詩能夠經營半個世紀(1941-1992)。

艾西莫夫一生總共寫了7大冊的基地故事,其中流傳最廣、影響最深遠的,當然是核心部分的「基地三部曲」:《基地》、《基地與帝國》以及《第二基地》。不過艾西莫夫生前常常偷笑,說當初雖有明確的故事架構,卻並未刻意寫成什麼三部曲,而是以連載方式一篇篇發表在科幻雜誌上。直到1950年代正式出書,三部曲的架構才首度出現。

為了研究艾西莫夫創作基地系列的來龍去脈,讓我們試著回歸當初的架構,把三部曲重新拆解成原來的中短篇。

許多人都知道基地系列的靈感來自《羅馬帝國衰亡史》(The Decline and Fall of the RomanEmpire),不過其中一段頗為傳奇的因緣卻鮮為人知。引用艾西莫夫自傳中的文字,故事是這樣的:

***

「心理史學」是這個三部曲的中心科幻因素,而貫穿其間最重要的一個人物,自然就是心理史學宗師、基地之父哈里.謝頓(Hari Seldon)。最有趣的是,「基地系列」的故事是從謝頓死後50年講起(〈百科全書編者〉),也就是說真正的主角竟然是個死人——這正是科幻小說的趣味所在,不受任何形式的束縛。不過在出書的時候,為了交代前因後果,艾西莫夫又補寫了一篇〈心理史學家〉,讓80高齡的謝頓現身說法。而在生命中最後5年,艾西莫夫再度眷顧這個傳奇角色,用兩本「前傳」詳盡刻畫謝頓的一生,以及心理史學與基地的創建過程。

耐人尋味的是,艾西莫夫晚年似乎愈來愈認同這個筆下人物,而他也的確與謝頓一樣,對人類文明有著高瞻遠矚、悲天憫人的關懷。「生年不滿百,常懷千歲憂」正是大師胸懷的最佳寫照。

博學多聞、博覽群書的艾西莫夫從不閉門造車,筆下的科學幻想多少都有所本。例如「心理史學」便是「氣體運動論」(物理學)、「群眾心理學」(心理學)、「歷史決定論」與「群體動力論」(歷史學)的綜合體;而刺激基地不斷成長茁壯的「謝頓危機」,則取材自歷史哲學家湯恩比(Arnold Toynbee, 1889-1975)首創的「挑戰與回應」理論。

由於影響人類行為的因素過於複雜,人類又具有自由意志,因此個人行為絕對不可能預測。然而當眾多個體集合成群時,卻又會顯現出某些規律,正如同在巨觀尺度下,氣體必定遵循統計方法所導出的定律。艾西莫夫將這些事實推而廣之,藉著筆下不世出的天才謝頓,讓心理史學發展到出神入化之境,成為一門探索未來世界巨觀動向的深奧科學。

透過心理史學的靈視,謝頓預見了人類悲慘的未來:國勢如日中天的銀河帝國正一步步走向滅亡,整個銀河將要經歷3萬年蠻荒、悲慘的無政府狀態,另一個大一統的「第二帝國」才會出現。

倘若上述發展絲毫無法改變,既然一切皆已注定,也就沒什麼戲劇性可言。故事之所以引人入勝,在於謝頓進一步發現:雖然阻止帝國崩潰為時已晚,若想縮短這段漫長的過渡期,在當時卻尚有可為。於是謝頓開始了力挽狂瀾、扭轉乾坤的努力,試圖將3萬年的動盪歲月縮減為1000年。為了達到這個目的,他窮後半生的精力,設立了兩個科學據點:第一基地(簡稱「基地」,由自然科學家組成)與第二基地(隱身在銀河舞台幕後,由心靈科學家與心理史學家組成)。

兩個基地的位置經過特別計算,分別設在「銀河中兩個遙相對峙的端點」(光是這句語帶玄機的話,便衍生出《第二基地》這本書)。此後1000年間,許多預設的歷史事件將一環扣一環發生,以促使一個更強大、更穩固、更良善的第二帝國早日實現。

基地三部曲的主線,便是第一基地如何克服一個接一個的週期性危機,激發出無窮無盡的潛力;第二基地又如何暗中相助,以逐步實現為期千年的謝頓計畫。謝頓本人則雖死猶生,仍然藉由類似錦囊妙計的全像錄影,不時指導著未來數十世代的子民。

不過「奇正相生」正是大師的拿手好戲,在既定的情節中,他總是有辦法再寫出變奏,令讀者忍不住感嘆人算不如天算。三部曲的變奏之一,是無端出現一個具有強大精神力量的異種人「騾」,以迅雷不及掩耳的速度席捲整個銀河;變奏之二,則是在「騾亂」成為歷史之後,兩個基地竟然發生鬩牆之戰!

三部曲結束於第二變奏告一段落之處,留下一個開放式結局。30年後,在全世界科幻迷千呼萬喚之下,艾西莫夫重拾基地系列,所寫的續集便是第三變奏。這一「變」更是令人拍案叫絕,甚至連謝頓計畫都為之顛覆!也唯有經由這最後變奏,「基地」與「機器人」才得以遙相呼應,兩大系列方能融鑄成一體,化為一部俯仰兩萬載、縱橫十萬光年的銀河未來史。●

作者:以撒.艾西莫夫(Isaac Asimov)

譯者:葉李華

出版:奇幻基地

定價:3350元

【內容簡介➤】

作者簡介:以撒.艾西莫夫(Isaac Asimov)

本世紀科幻文壇的超級大師,也是舉世聞名的全能通俗作家。他與克拉克(Arthur Clarke, 1917-)及海萊因(Robert Heinlein, 1907-1988)鼎足而立,同為20世紀最頂尖的西方科幻小說家。除此之外,在許多讀者心目中,他還是一位永恆的科學推廣者、理性主義代言人,以及未來世界的哲學家。

艾西莫夫出生於蘇聯,3歲時隨父母移民美國,18歲的時候第一次投稿科幻雜誌獲得採用,從此就踏上了科幻創作的不歸路﹔21歲的時候寫了科幻中的經典短篇「夜歸」(Night Fall),之後就開始了基地系列的寫作﹔他的另一套鉅作則是機器人系列,著名的「機器人三大定律」(The Three Lawsof Robotics) 也是出自其手,同時 ROBOTICS 這個字也是艾西莫夫所創造出來代表機器人學的字眼,他的一生中作品超過五百多本,包羅萬象,包括有許多的科普作品、偵探小說,「驚異大奇航」的前身——科幻電影「聯合縮小軍」的原著,以及由他所集結出書的笑話集;若不是因為他在1993 年以72歲高齡去世,他的作品數量絕不會只有區區四百出頭,順道一提的是他早年並未全心寫作的原因是因為在獲得了哥倫比亞大學的化學博士學位後,他又繼續在學術領域中鑽研,直到他成為生化學的教授為止。

艾西莫夫著作逾身,但不論他自己或是全世界的讀者,衷心至愛的都還是他的科幻小說。他生前曾贏得5次雨果獎與3次星雲獎,兩者皆是科幻界的最高榮譽。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量