書評》向小說追索:讀邱常婷《哨譜》

如我這樣一名武俠人,這四、五年間真有一種病態的幸福感,主要是武俠末世也如的時刻,接二連三目擊了武俠類型的諸多新變。且不說喬靖夫寫作多年的《武道狂之詩》終於迎來了完結篇,單是文學家李永平以精製的語言接軌舊老武俠、但又在性別與命題上開啟新貌的《新俠女圖》,就令我心驚豔,遺憾卻成了空響。

還有前輩郭箏重出江湖,寫出了肆無忌憚縱橫古今的《大話山海經》系列,以及90年代荒謬幽默逸品《鬼啊!師父》的續作《劍鬼姜小牙》,乃至於橫空出世的樓蘭未《光明行》,知名中國作家導演的《刀背藏身─徐皓峰武俠短篇集》、媒體人王駿的《江湖無招》等等,也就有了滅世前的武俠華麗之味。

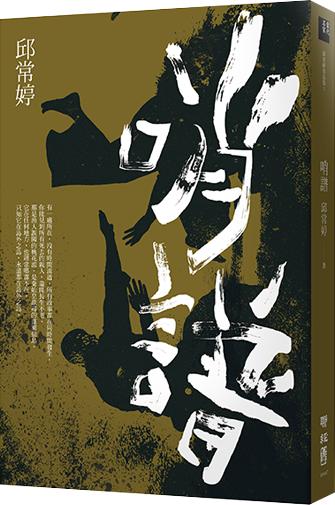

而擅長以嚴肅文學之筆寫類型小說的邱常婷所帶來的《哨譜》,也是一絕。我以為,《哨譜》可說是變種系武俠小說――一方面返祖也如,回到民初傳統武俠平江不肖生《江湖奇俠傳》、趙煥亭《奇俠精忠全傳》的寫法,鄉野怪譚、民間誌異恣意自如地揮灑鋪陳成卷,從開場的哨童李鵬以吹口哨吹出了神奇的輕盈與飛天輕功,就具備了狂想曲的姿態。

而後啊,真是有各種匪夷所思的情節幻化無盡,包含嬰兒番紅花如何海中漂流、如何一瞬間因為師父夜宵的一句話點醒,旋即從6個月大變成16歲少年。種種凡此,不思議性俯拾即是,猶如邱常婷在小說裡所寫的「……輕輕滑入無數傳奇故事裡」,也頗得魯西迪(Salman Rushdie)《哈樂與故事之海》般有層出不窮、取之不盡野生故事,乃至於馬奎斯(Gabriel García Márquez)《異鄉客》的名句「一打開水龍頭就會流出來。」

我想,說《哨譜》是在鄉野怪譚裡盛開的妖異之花,當不為過。

邱常婷全力動員文學世界各種技藝與能量,人物塑造讓人聯想徐四金(Patrick Süskind)《香水》主人翁葛奴乙的感官異能,或葛拉斯(Günter Grass)《錫鼓》那位甫降世就能聽懂大人言語、拒絕長大且唱碎玻璃的侏儒奧斯卡。還有魯西迪《午夜之子》裡誕生於印度獨立之日的撒利姆.撒奈伊的自白:「還有那麼多故事要說,太多了,數量如此龐大糾結不清的人生事件奇蹟場合謠言,驚世駭俗與平凡庸俗如此綿密交織混合!我一直在吞嚥各式各樣的人生;要瞭解我,即使只是我的一個面,你就必須跟我一樣的吞嚥。」

《哨譜》充滿著各種邱常婷重新編造的過往聲影,魔幻地圈結各種神話傳說,做成一精緻雜炊,直如劇場導演將說書人與現實交流合匯的舞台劇作。

這本小說的結構亦甚有意思,將1632年最初的故事〈哨童〉拆為四章,兩章之間夾著哨童後來的傳人們(增田雄、許茂生、番紅花、香油錢、煙花等)各自的故事,分為四部,時光跨幅極大。從還是原住民之鄉的1856年,到國民黨統治的1960、1958,以及2011年的現代台北,甚至有一篇如夢似幻的〈一夜無話〉,居然出現了羅貫中、施耐庵與《三國演義》、《水滸傳》的人物。

其中的時間性無疑是跳躍的,儼然小徑分岔的花園,或者說是命運交錯的城堡,乃至於諾蘭(Christopher Nolan)電影《星際效應》、《天能》的繁複時光構造,虛構與真實難以區隔得界線混淆,如此美麗難思議。

此外,邱常婷的文字調度也刻意透過中國近代小說語言、古典文言文、敘事現代詩、台灣當代語言等,去呈現出文學語言的豐饒之海。《哨譜》從說書(故事),到立書(文字與敘事的藝術),儼然是對小說史起源與脈絡的大探問、大追跡。無論是那顆一代吃一代、可得其師的鮮紅圓珠,回到神仙鄉的渴求,或者到島外之外還有更大的島去,皆為邱常婷關於故事與文學大競技的自我辯證與演化。

她這般深情寫道:

「這是一個怎樣的時代,又將誕生怎樣的未來?或許這就是所有故事與人物業已死去的時代。如是這樣,我願從此失去名字。」

「也許世界上並不存在所謂的江湖,江湖就像劍器一樣,是人心造出來的,你當然可以說不想長大,不想進入江湖,可是你的心總有一天會成為江湖,一個抽象的江湖,於是你就開始天天唸著『江湖、江湖』。帶著鄙夷的語氣說它、帶著無奈的語氣說它,但事實是,江湖埋葬了許許多多的死人,那些人曾經都是你的朋友,又或者你的敵人,你要不要恨這樣一個江湖?你要不要愛這樣一個江湖,江湖水底終將乾涸枯盡,剩下你與你的舊識,你們相濡以沫、相呴以濕,誰還記得不是白骨與血水之前的你們,誰還記得?」

這無非是一文學人向小說追索、真心實愛浪流於重複編織故事的滿紙荒唐言哪!●

|

|

|

作者簡介:邱常婷 |

OB短評》#320 流過悲傷長河的極品好書懶人包

●戀人絮語02.21

梁慕靈著,聯經出版,320元

推薦原因: 文 樂

與其說此作向羅蘭巴特致敬或較勁,不如說作者的「戀人絮語」不在解構而在重構,愛情這一主題有如織線,串起的時間如綿細絮語,織入的是時代流行文化與跨時的個人。書中收錄作者2002年於台灣得獎的作品〈故事的碎片〉,亦有與書同名、寫就時間長達18年的〈戀人絮語2021〉,02與21的數字解碼的是書寫的時間長河,也是一代人的處境、一座城市物語。 【內容簡介➤】

●外面是夏天

바깥은 여름

金愛爛(김애란)著,馮燕珠譯,凱特文化,320元

推薦原因: 文 樂

以描寫都市邊緣人物、青年心理與經濟困境見長的金愛爛,在此文集中依舊輕描而重劃,透過7則敘事明快的普通日常故事,挑開其中深刻的情感、沉重的情緒、濃厚的不安,將讀者引到溫差變化急遽的「外面」,更清楚觀照內在的波動起伏。譬如開篇〈立冬〉與書名中的夏天反差立見,實則將時序從前一個春天時經受的「失去」、慢慢帶向和解的時間之列,讓書中人物與讀者一起思索接下來該往哪裡去。 【內容簡介➤】

●流年似水

一部關於愛、性與傷痕的回憶錄

Chronology of Water

莉狄亞.約克納維契(Lidia Yuknavitch)著,張玉芬譯,時報出版,380元

推薦原因: 議 樂

這本回憶錄如預期般非常私密與親密,若漫不經心地讀著只會看到混亂與荒唐,如旁觀一個內在充滿複雜矛盾的少女如何踉蹌走過自己製造的垃圾與尿漬。但當你聚神閱讀,與作者的頻道接上,書中每一字句都滿盈情緒、詩意,跟著作者如開篇的精湛描寫崩潰成水。本書的註腳亦別有洞天,列出的書目、引文、事件有如一份性別與文化史書單,得以一窺作者經歷的叛逆年代與藝術浪潮。 【內容簡介➤】

●海上傭兵

十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠

War, Trade and Piracy in the China Seas 1622-1683

鄭維中(Cheng Weichung)著,蔡耀緯譯,衛城出版,650元

推薦原因: 知 益

近20年來已有歷史學者陸續指出,鄭芝龍與鄭成功父子貳臣與忠臣形象,忠孝無法兩全故事的背後,其實隱含著當時東亞海域上海商(海盜集團)生猛有勁的兩面性。本書以「海上傭兵」為名,鮮活且具統括性地指出:活躍於17世紀東亞海域如鄭氏家族等海上人的體質。作者以超越傳統文獻、通貫多語文材料的視野,縝密而立體地營構歷史舞臺上的新「海相」,帶領讀者潛入歷史的幽微處,看到戰事、貿易,乃至劫掠間透出的近代曙光,為台灣人梳理出今日家國當年正式登上大舞臺的那些時光。 【內容簡介➤】

●風之帝國

全球貿易的關鍵地帶,海洋亞洲的盛世繁華

Empire of the Winds: The Global Role of Asia’s Great Archipelago

菲利浦.鮑靈(Philip Bowring)著,馮奕達譯,聯經出版,480元

推薦原因: 知

在台灣一心望海尋求歸屬,向南找尋出路的今日,終於有一本書通盤描說東南亞自古至今包含海域的面貌。本書以長時段的手法,在自然環境的基臺上,講述這片區域的歷史。透過統整相關書籍,作者為這片他稱之為「努山塔里亞」的區域重新架構出一條歷史軸線,將原來各自五彩班斕的歷史織衲為一塊有意義的歷史地理區域。台灣也在此間有三頁的舞台。不過由於牽涉時空範圍遼濶,作者可能未必選用到每個領域最精要即時的研究成果,做為其形成理解、架構論述的基底。 【內容簡介➤】

●法律何時該寬恕?

從赦免、修復式司法到轉型正義,前哈佛法學院院長寫給當代的法律思辨課

When Should Law Forgive?

瑪莎.米諾(Martha Minow)著,李宗義、許雅淑譯,麥田出版,399元

推薦原因: 思 議 益

本書以法律為主體,思考「修復式」司法的可能。法律體系的目的本是用於懲罰違反者,但如果重新修正法律規則,將寬恕的可能性也納入的話,會有什麼樣的變化?作者提供了3個重要但無法在一般法制中彰顯複雜意義的議題:「童兵與未成年犯罪者」、「債務免除」、「赦免」,探討法律如何可能給予人們重新開始的機會,增強正義、和平與民主的價值。儘管我們常說人治重於法治,但司法系統的建置就在於協助、補充人治的不足,本書試圖讓法律更適用於變化劇烈的世界。 【內容簡介➤】

●夜行大腦

從失眠、夢遊到睡眠中躁動、暴食、性交……,神經科醫生與睡眠障礙的決鬥傳奇,揭開你不知道的睡眠祕密

The Nocturnal Brain: Nightmares, Neuroscience, and the Secret World of Sleep

蓋伊.萊施茨納(Guy Leschziner)著,郭庭瑄譯,臉譜出版,420元

推薦原因: 知

透過14則奇異又充滿人性的睡眠病例,本書不僅提供了睡眠科普,亦讓睡眠問題成為一種濾鏡,得以觀察生活中的各種社會關係、壓力創傷、健康觀念、想像與慾望。書中記錄的睡眠個案都是作者臨床接觸過的真實經驗(強調真實是因為許多案例太過離奇),但奠基於腦神經科學的故事讀來亦有專業上的挑戰,是十分驚喜的一部睡眠醫學著作。 【內容簡介➤】

●諾蘭變奏曲

當代國際名導Christopher Nolan電影全書

The Nolan Variations: The Movies, Mysteries, and Marvels of Christopher Nolan

湯姆.邵恩(Tom Shone)著,但唐謨、黃政淵譯,野人文化,1500元

推薦原因: 知 樂 獨

並非以電影內容為主的影評,也不是以人為核心的傳記,本書以諾蘭為名,談的是電影製作與想像的魅力。書中談論了諾蘭電影標誌的時間、空間、感知、夢境、情感、知識等內涵,如何透過剪接、分鏡、劇本、配樂、攝影與閱讀等技術實現。當然其中亦有許多滿足影迷的冷知識與小八卦,如左撇子導演經常要倒著翻菜單、雜誌這樣微不足道的日常經驗,造就了翻轉時間與空間的電影語言,也挑戰了觀影者習以為常的線性時間觀。 【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量