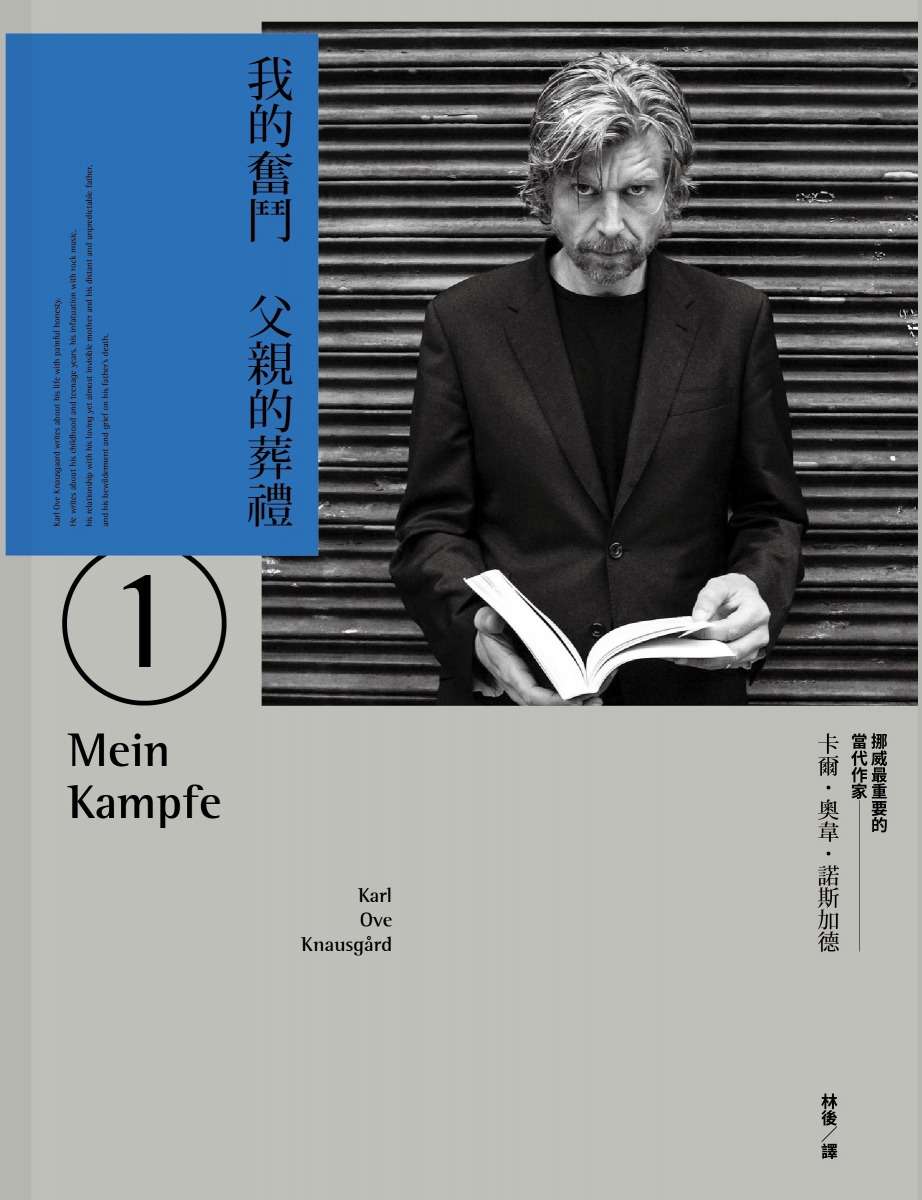

書評》宛如洋蔥的生命迷宮:讀卡爾.奧韋.克瑙斯高《我的奮鬥》

去年知道木馬文化即將引譯挪威小說家卡爾.奧韋.克瑙斯高(Karl Ove Knausgård)的長篇鉅著《我的奮鬥》,直覺有點瘋狂。畢竟前幾年《追憶逝水年華》的中國譯者周克希才引用法國作家法郎士(Anatole France)的名言「人生太短,普魯斯特太長」,既搞笑又鄭重地宣佈放棄《追》書的翻譯工作,某種意義上暗示了這個載體輕薄的時代,讀者不見得也有那樣的生命容器可以去承載作者所釋出的巨量細節。

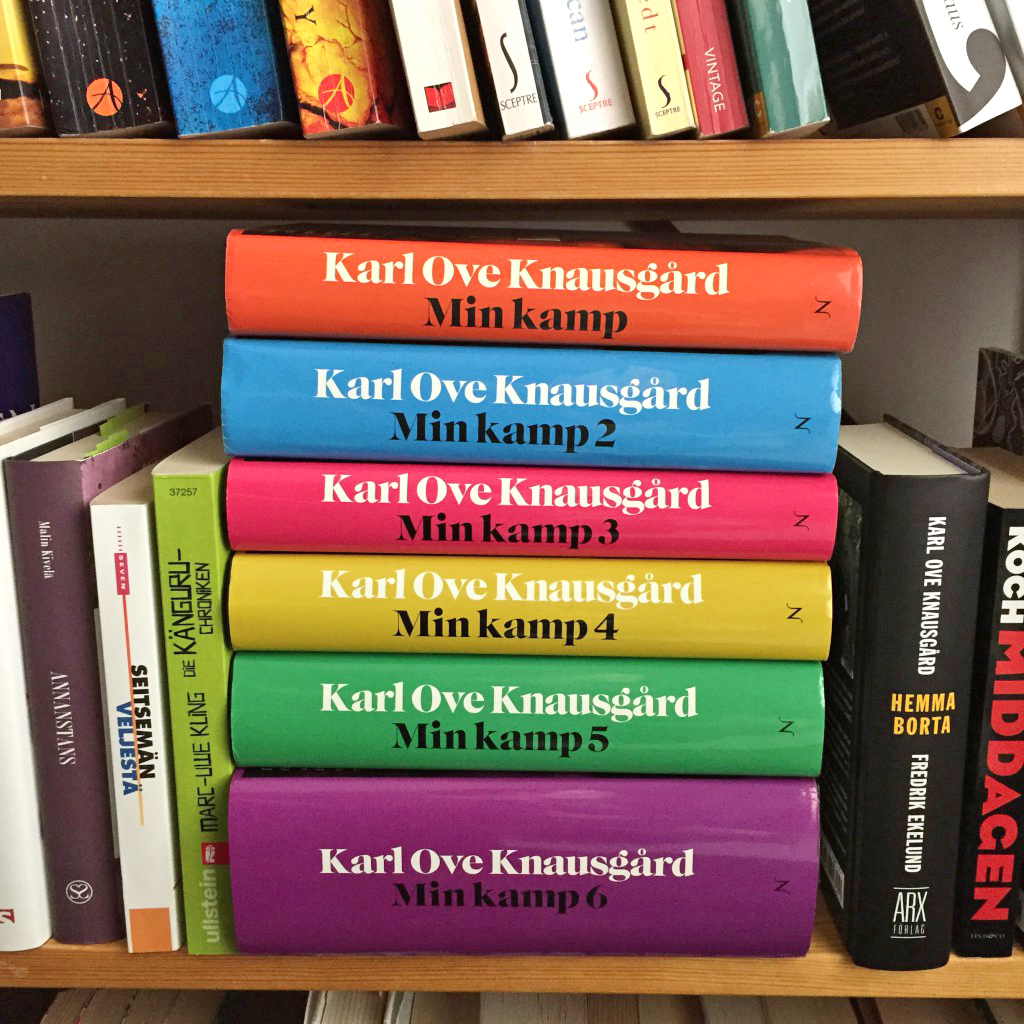

克瑙斯高的《我的奮鬥》因其成書體積,常被與《追憶似水年華》相提並論,弔詭的是它卻異常地顛覆了當代對於閱讀市場的想像。從2009年第一部《父親的葬禮》出版開始,以死亡、童年、愛情、夢想、思想、工作等主題,拉曳出整整六大冊的份量,冊冊皆是厚重的磚形容積。這部書在挪威跌破眾人眼鏡地大賣50萬冊,翻譯超過30種語言,作者亦因此被稱為「挪威的普魯斯特」。這或許也與它所引起的注目與爭議有關。

它的挪威書名《Min Kamp》擬借自希特勒同名自傳的挪威譯名;寫作中起用了大量的真實人名,小說主角甚至與作者同名,就叫做「卡爾.奧韋.克瑙斯高」,此書「自傳體小說」的自我定位自不待言,隨其出版一併引發的倫理性問題亦可想而知,比如他的妻子對此曾陷入抑鬱症之中,他的部分親戚亦因此書而決意對他採取法律行動。

然而,對克瑙斯高而言,《我的奮鬥》寫成而今樣貌,恐不是有意圖而為之。因為走筆行文,我們甚至很難觀察到他有任何對「自我」形象有計畫的擘圖。恰恰相反地,其中的「我」──這位和作者「克瑙斯高」有著同樣名字與生命經歷的「克瑙斯高」,常是從某一場景開始即四處流淌散溢,彷彿沒有邊界的絮叨。事件與事件的關聯性甚為薄弱(幾乎薄弱到難以稱為「情節」)。即使是小說的架構本身,也隨性得不可思議。

首部《父親的葬禮》分成第一、二部分,前者從父親之死回溯幼年記憶,與青少年時代的早戀經驗,第二部分則專注書寫父親死後奔喪、整理遺物的過程。兩者之間彼此串接的,並非小說的虛構性(故它沒有搭架穩固結構、召喚情節的必要),而是「我」──「我」的思索與經驗感受,彷彿黏著劑一樣地組裝起比例、大小皆不一的經驗材料。換句話說,這是一部「膠水」比「素材」更重要的小說。

羅蘭.巴特(Roland Barthes)曾以「杏李」與「洋蔥」區分兩種小說結構的型態:「如果我們至今把文本看成有核的水果(比方杏李),那麼果肉是形式,果核是內容。那倒不如當它是洋蔥,是層層添加外皮(或者層面、水平、體系)的結構,它的體積實則並沒有心,沒有核,沒有祕密,沒有無法約簡的原理,有的只是本身外殼的無限性,包裹的無非它外表的統一性。」

《我的奮鬥》似乎也是後者這一類的「洋蔥」。這非但只關乎它採用一種消弭了形式/內容區分的結構,而是更進一步地揭示了,生命本身的肌理其實如同洋蔥,所有看似內核的意義都僅是外皮,層層覆蓋疊加。第一部《父親的葬禮》開頭寫到幼年時代的自己曾在一個電視報導的沉船畫面裡,看到一張「海裡的臉」。年幼的他試圖讓父親在晚間重播新聞裡,相信他真的看到過那張「臉」,無奈卻只換來父親的嘲笑。小說裡的「我」帶著這種挫傷的羞愧長大,鏡子裡的臉如同洋蔥一層層,歷經年少,成熟,衰老,變得冷而生硬,最終停留在一張和父親當年無二致的臉孔。

這是克瑙斯高所謂「不只閱讀馬賽爾.普魯斯特《追憶逝水年華》」;「而是幾乎吸收了它」罷。在書寫父親的死亡之前,先寫了的,竟是時間與它自身的重複。如同耗盡半生尋找一張記憶裡看似具有意義的神祕臉孔,到頭來發現自己只是長成了一張父親的臉孔。沒有心,沒有核,沒有祕密。

在這部充滿大量細節的作品裡,敘事/時間多半無有意義,小說裡的「我」(尤其前半)常僅是被欲望與情感推著走。他將這種無意義的時間與重複命名為「生活」,並且渴望以「生活」本身的侷限,去驅動「生活」:「當生活觸及邊緣,往往便更加懷念;那一刻前方之路敞開,生活終於又向前移動。」克瑙斯高說,那就是「生存的藝術」。

這個具有揭示性的開頭,某種意義上或許才是父親「真正的葬禮」:父親死了,留下一座堆疊散落各種時差的垃圾屋子;唯有清理/清點過去,才能讓「此刻」往前邁進一點點。它為這部看似具自傳與回憶錄性質的作品,給出一種關乎時間與生命的法則,不僅僅只是面向過去,或許有更多時刻裡,是嘗試從「過去」的廢墟瓦礫裡尋求奧援、以期通往「未來」。

通往哪裡?或許「我的奮鬥」哪裡也不通往。正如你我的「奮鬥」,最終也都並不真的通往一個遙遠的「哪裡」。克瑙斯高曾自白,《我的奮鬥》的起點,是為了他苦思許久的另一部小說所做的準備,是一種類似切換跑道的預備性工作。

彼時他的寫作剛剛起步,現實的負擔龐大且沉重;孩子相繼出生,而父親已經死去;作為一個作家,他尋求抽象的技法,看似面對的是紙上未開始寫成的小說,實則也是他自己的現實:該寫什麼?該用什麼身分活下去?父親?作家?兒子?一切現實彷彿一則抽象的隱喻,而隱喻有時卻更像一則嚴峻的現實。

彼時那部作為「答案」的作品尚未寫出;而小說家懸置目標、無心插柳繞路寫就的《我的奮鬥》卻像一條長路,漫無目的地朝向看不見盡頭的地平線開展。它喻示著那些途中不見遠方、徒有腳下道路的奔跑,每一步既是懸崖,也是最小向量的「奮鬥」,指向生活裡最小單位的掙扎。書中跟隨作者一路所撿拾的,皆盡是他生命裡輾開的卑微碎片──大量無關緊要的細節,無法產生敘事連續性的情節路標……反諷的是,也正是這些缺乏組織與結構的碎片,引領他最終抵達他所懸置的。

而我私以為,那正是它與《追憶似水年華》的最大差異:生命的迷宮,經驗的濃霧,在無法確知前方是否存在著意義的每個此刻,以僅有的視野裡最細筆精工的筆觸,克瑙斯高寫出了一釐米的當下,所換取來的最近最近的未來。如同洋蔥的層層生成,將生命的外皮置換成內裡。說到底,他還是有路要往下走的。●

|

|

|

作者簡介:卡爾.奧韋.克瑙斯高(Karl Ove Knausgård) |

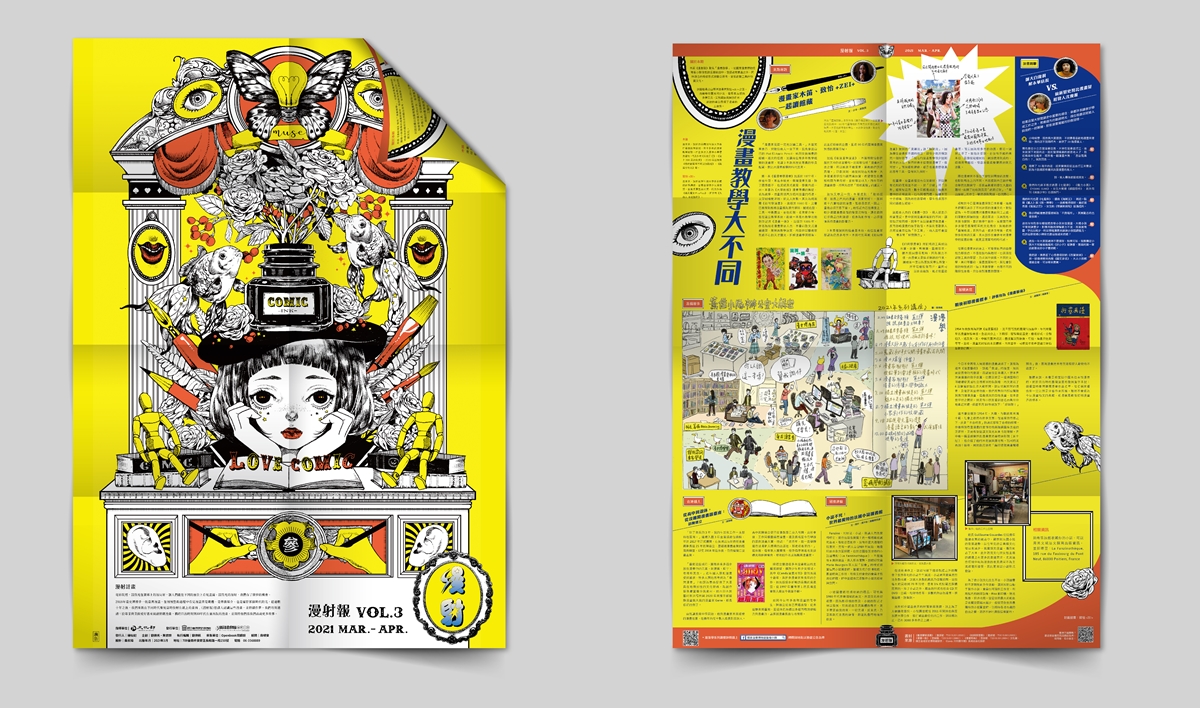

現場》是閱讀把我變成消波塊!讀字公民書展搶先報

以「讀字小酒館」、「讀字漫遊」、「讀字上雲端」等理念滿滿的主題深植人心的「公民書區」,每年在台北國際書展總是備受矚目、擄獲無數愛書人的好評。由獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會及非政府組織NGO(Non-governmental organization)主辦的「公民書區」,曾於2019年拿下「最佳展位設計獎」金獎。今年在實體書展因疫情取消後,原班人馬以「讀字公民書展──破浪、破曉、希望再出發」為題易地開展,於4月再次啟航!

2021年「讀字公民書展」自世貿中心移師至松山文創園區五號倉庫,春假期間(4月1日至6日,每日上午11時至晚間8時)舉行。OB特派員在此熱烈召喚讀者,一同與出版者、獨立書店經營者以及公民組織再次聚首,把握難得的交流與對話機會。

▇希望再出發:集合了!讀書人

獨立出版聯盟理事長、一人出版社總編劉霽表示,去(2020)年台北國際書展取消後,所有早已安排的講座活動、對談,甚至已完成的文宣設計、活動手冊,一切心血全部歸零。而早已設計完成的活動展品,也一直放在倉庫無法亮相,令團隊與眾人感到相當惋惜。

因此,得知2021年台北國際書展實體展會再度取消的消息後,策畫「公民書區」的原班人馬便決定擇期另地舉行,由3個單位各自決定主題,誓不再讓傾力灌注的心血流失。

劉霽表示,2020年原訂以「讀字浪濤」作為台北國際書展的策展主題,以台灣四面環海、群島環生的島嶼雛形作為概念,選用台灣海邊常見的「消波塊」與「海階」作為主要視覺設計,打造屬於講者、讀者相處的共同時光。2021年將概念轉為更強而有力的「破浪」,除了沿用早已準備好的苦心設計,讓前一年的準備工程重新亮相外,更希望表達台灣在全球疫情時代,努力突破重圍的意義。

台灣獨立書店文化協會負責人、三餘書店店長鍾尚樺從人文角度,解釋本次主題「破曉」的策展理念:「由夜轉晝之際,象徵不論眼前多少艱險,終有撥雲見日、迎向光明的時刻。如同在資訊爆炸的時代,獨立書店們努力從中為讀者擷取議題、關懷社會;即使面對閱讀減量、圖書削價競爭,甚至新冠疫情影響,仍致力生長出獨特、在地的姿態,以文字滋養社會,安靜又堅毅地陪伴讀者左右。」

NGO組織代表、勞工陣線執行祕書楊書瑋則點出主題「希望再出發」承載了對於台灣未來的想望:「NGO的主要工作之一,就是努力讓台灣成為更好的國家。希望藉由集結大家的希望,重新整頓揮別2020的陰霾,一起重新再出發。」

■消波塊書櫃與VR體驗

本次「讀字公民書展」因場地空間增加,亦擴大邀請了更多夥伴共襄盛舉,包含老字號獨立書店唐山書店、詩人陸穎魚開立的「詩|生活」書店、大塊文化、書林書店、The Big Issue(大誌雜誌)等單位加入。宛如將積累許久的能量迸發出來,逾40家獨立出版單位聯合,搭配主題「破浪」,以消波塊書櫃「眾志推書」,在時代的驚濤駭浪下互相應援、打氣。

來到展場的讀者,除了可以看見不同出版單位的最新出版品,還可於現場預約觀看南方家園出版社推出的台灣原創VR紀錄片《我的敘利亞鄰居》,在新科技的浪濤下一同升級出版的未來性。

■影像敘事與書店微光

台灣獨立書店文化協會自2014年起,每年都會出版最新的《福爾摩沙書店地圖手冊》,本次也推出線上升級版網頁,讓全台讀者可以更快速有效率地檢索、查閱家附近的書店。

走訪全台16家獨立書店製作的系列紀錄片《書店:學》,將在書展現場以投影播放,娓娓道出獨立書店經營者的開店淵源、經營智慧,帶出獨立書店的時代意義與變革。由仁偉書局與島呼冊店店主組成的「灰熊寒」,將推出「灰熊寒來講冊」節目,透過生活味滿滿的主題選書,邀請讀者在日常生活中與閱讀產生連結。

透過影像敘事,台灣獨立書店文化協會希望將人文情感與書店本事傳遞給所有讀者。搭配本次主題「破曉」,協會也推出限量版「書店微光」火柴盒組與小樹苗繡片徽章,藉由具象化手法,象徵以人文精神突破暗夜,照亮並溫暖每一個在疫情時代下不安的你我。限量贈品將贈送給完成指定任務的讀者。

■宛如連儂牆的「希望之樹」,匯聚公民的祈願

在香港雨傘革命、反送中運動遍地開花的「連儂牆」,是所有自由言論的奧援之處,也是串聯群眾的精神象徵。本次NGO組織在展區種下「希望之樹」,並以街頭上常見的抗爭布條,打造「台灣版的連儂牆」,邀請民眾一同寫下對台灣或國際社會的心願,期望能在展期最後一天讓枯樹開滿祈願之葉,讓象徵公民力量的眾志成城,化身為集體創作的藝術品。

▇負責人真心話:一起來當消波塊吧

OB特派員特別網羅了3位負責人的真心話,在此吆喝有興趣的讀者們:全部站出來,一起成為守護閱讀的消波塊。

除了現場的展品,「讀字公民書展」也規畫了講座區域,分為「讀字大浪」與「讀字小波」,講座總數超過50場。除了有網路高人氣BL作品、溫馨可愛的親子繪本,還有獨立出版的文學作者現身,以及精采連篇的出版人對談。各種超華麗主題一次乍現,快來看看你有興趣的主題吧!●

▇讀字公民書展——破浪、破曉、希望再出發

時間:2021/04/01(四)-04/06(二),11:00-20:00

地點:松山文創園區5號倉庫(台北市信義區光復南路133號)

入場:免費實名制入場,請攜帶身分證或mycode 台北隨行碼(二者擇一即可)供工作人員掃描,展場內須全程配戴口罩,禁止飲食。

活動:讀字大浪區|讀字小波區

更多活動資訊請見➤➤讀字公民書展官網

▇台北國際書展 英文線上書展

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量