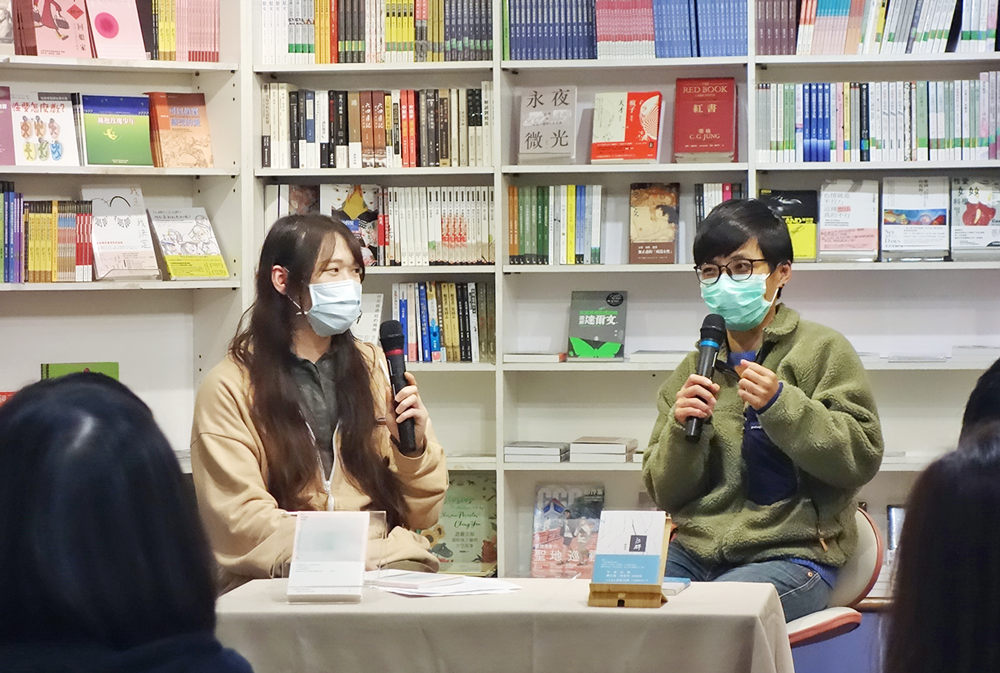

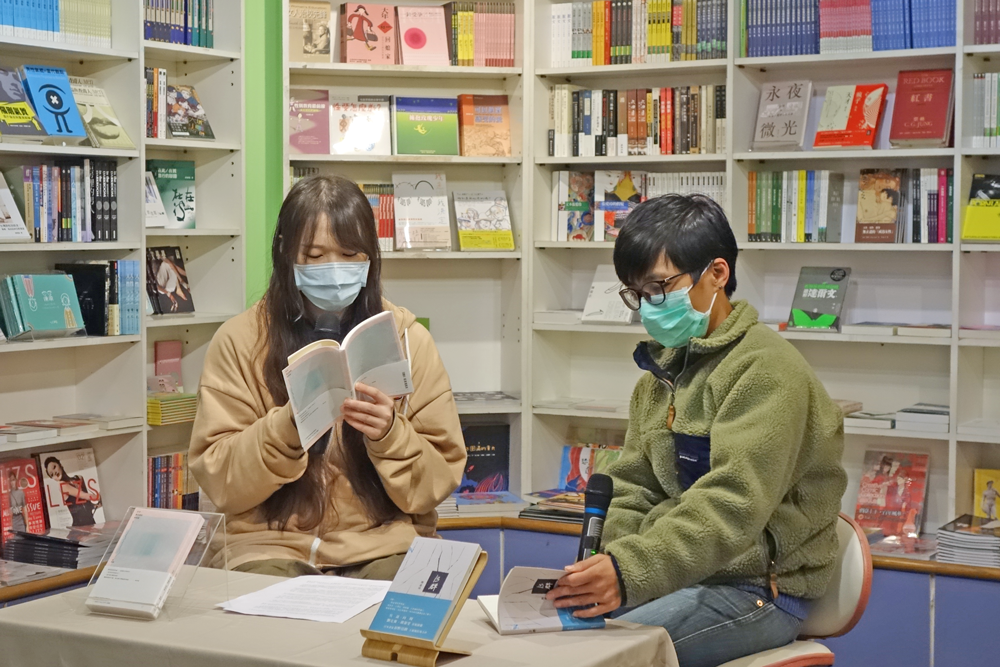

現場》那些在騷亂時期隱身角落的少男少女:詩人顏嘉琪X柴柏松談青春、性別與詩

▇每天喝粉紅色草莓奶茶,抵抗對生理性別的劃分

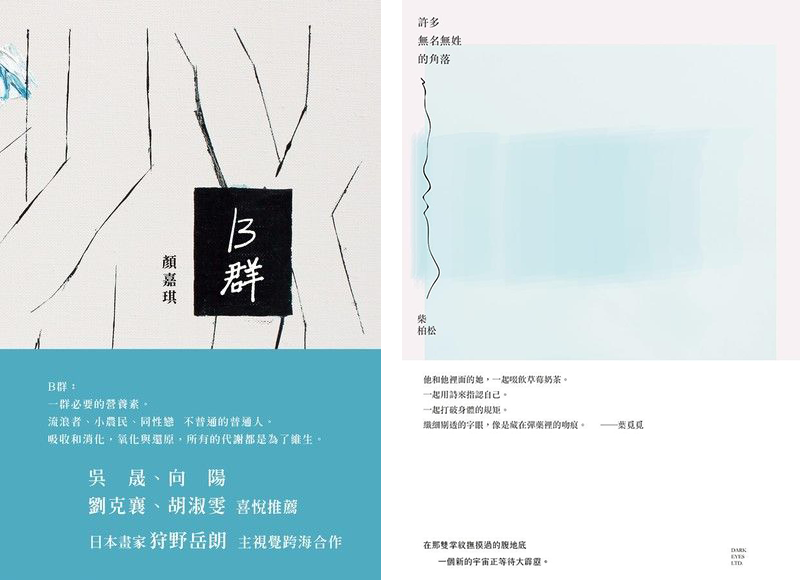

顏嘉琪:現場將兩本詩集擺在一起,我的《B群》是藍色,柏松的《許多無名無姓的角落》是粉紅色。突然覺得,如果我自稱是柏松,稱她才是嘉琪,大家應該也會覺得滿合理的。

讀柏松的詩文,我彷彿看到青春期另一個平行時空裡的自己。〈藍色的裙子〉裡那個由生理性別指認的制服顏色「而我只有藍色的裙子/裡面躲著沒有翅膀的青鳥」、「而我把藍色的裙子/沉重地隱入陽光無法探進的深海」,狠狠地將「他」與「她」切割開來;以及〈藍色矢車菊〉裡,兵役體檢的過程中被迫褪下的「麻質長裙」。

看了柏松的作品,我才發現原來自己這麼討厭的裙子,對另一個人來說竟然是類似「保護傘」的東西。「裙子」一直都是這個社會辨識生理性別的物件之一,進入國中階段,許多學校甚至以制服的顏色來加強生理性別的劃分。

柏松寫自己從國中時期開始每天喝粉紅色的草莓奶茶,肯定就是對於這種劃分的某種抵抗吧?這也令我想起曾經就讀的私立國中,運動服的顏色不分性別都是一樣的,所以我最喜歡穿運動服的日子(雖然還是有討人厭的制服裙)。

我不確定柏松想像或渴望的「裙子」、「粉紅色」是否代表對「女裝」的偏好,「女裝」是一種保護,還是內在自我的揭示?相較於「女裝」,這個社會有所謂的「男裝」嗎?即使我短髮,常穿T恤、襯衫、牛仔褲,大多數的人頂多稱這種為「中性」打扮。

對我來說,「中性」的標籤很安全,也算舒服。但如果是生理男,「中性」好像不太能被社會接受?身為異質生理男,似乎辛苦很多。從裝扮回應柏松提出的「跨」,我回顧過去,其實「跨」更像是自我從「不具性別認同」跨出去,去探索自我,無論最終的選擇是什麼。所以每個人有權經歷「跨」的過程,無論選擇是順性別或其他。如此一來,「跨」就不限於非順性別者,而是所有具特定性別認同的人。

柴柏松:「裙子」、「粉紅」是否代表我對「女裝」的偏好?在我身上答案是肯定的,而且女裝正是內在自我揭示的表現。我印象很深,小時候媽媽會帶我和哥哥去租錄影帶,那時我哥都挑《金剛戰士》、《元氣小氣》這類熱血的戰隊片,但我卻老是選《美少女戰士》,甚至還會模仿其中角色裝扮,用小浴巾去圍出短裙的樣子。後來當然被我媽媽禁止了,但對當時的我來說,也只是懂得了「要假扮成月光仙子,必須要在媽媽沒看到的時候才可以。」

為什麼小時候裝扮成月光仙子會有那麼強烈的滿足感?當時雖然還不那麼理解外在世界的運作方式,但也隱約明白,有些我本能喜歡的事情是「被禁止」的。透過扮演,我能夠暫時獲得一條裙子,去成為當時所憧憬的shero。

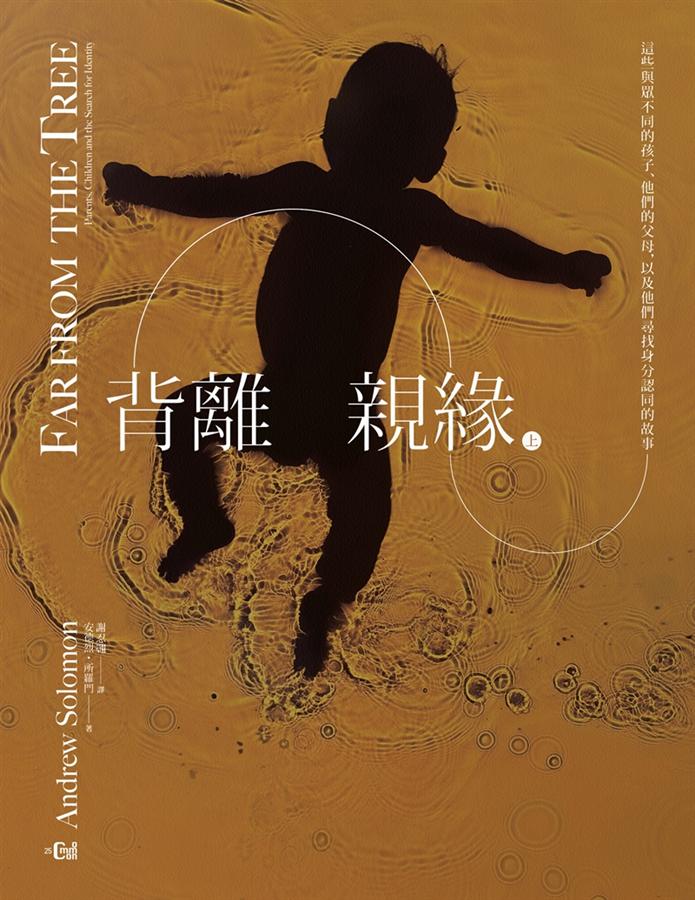

《背離親緣》一書提到跨性別的兒童,會比一般兒童在性別行為上更偏向自己的非原生性別,「跨性別男童比多數女孩更女性化,跨性別女童則比多數男孩更男性化。他們選擇玩什麼,幾乎可說是種政治聲明。」其實我小時候也沒想那麼多,很多舉止或對於物件的選擇,都只是出於本能而已。也許那個巨大的標準差之所以成立,是因為小時候我對女裝的渴望是被壓抑的,因為不能穿裙子,所以我越想去選擇。如果我生來就可以順理成章的穿裙子,說不定我也不真的那麼愛穿。

《背離親緣》一書提到跨性別的兒童,會比一般兒童在性別行為上更偏向自己的非原生性別,「跨性別男童比多數女孩更女性化,跨性別女童則比多數男孩更男性化。他們選擇玩什麼,幾乎可說是種政治聲明。」其實我小時候也沒想那麼多,很多舉止或對於物件的選擇,都只是出於本能而已。也許那個巨大的標準差之所以成立,是因為小時候我對女裝的渴望是被壓抑的,因為不能穿裙子,所以我越想去選擇。如果我生來就可以順理成章的穿裙子,說不定我也不真的那麼愛穿。

也想問嘉琪,在雌雄莫辨的外型中,是不是也有類似「跨」這樣敏銳於感受性別氣質的歷程?這裡想問的歷程,不僅是與本身有關,而是將成長環境、生活過程也都考慮進去的。我讀嘉琪的〈我想念我自己〉,覺得有很接近「跨」的心情。

顏嘉琪:讀〈我想念我自己〉會有「跨」的心境,是因為裡面有提到裙子嗎?(笑)

年輕時候我的衣櫃裡只有兩種衣服,一種是幻想自己穿了很帥的,另一種是上班時穿(自認為)比較安全的。面試實習教師時,買了一些符合一般人對於女老師想像的衣服,例如粉紅色等比較鮮艷的顏色,甚至把頭髮留得比較長,但後來就發現那些衣服並不適合我。如果你看到我的衣櫃,應該會覺得這人是性別錯亂吧?(承認吧其實只是凌亂)但其實現在的校園中,就算是女老師也很少做這樣的打扮了,大家都穿著令自己覺得舒服自在的衣服。但那些衣服我還是沒有丟掉,仍放在我的衣櫃裡。

因此,我寫下這首詩,確實表達了類似「跨」的心情,但這不代表我的性別認同是一般定義上的「跨」。對我來說,為了不引起他人的不安與注目,每一天我所做出的性別扮演,都像是一種「跨」。從無需性別認同的自己,「跨」到需要明確性別界線的社會。那真的是很疲憊很自卑的一段時光。

▇他人的幸福青鳥,可能是我的禍根

柴柏松:在這個疲憊又自卑的時間過去後,可以看到〈熟年〉這首詩真是太好了。很喜歡這首詩的心態,有種身心都安頓過的灑脫,看著看著感覺自己內部十分飽滿。透過這首詩,感受到不僅是嘉琪個人的寫照,也反映了現在的社會對LGBTQ確實有了更多、更成熟的認識,也有越來越多的人能夠欣賞性別的多樣性。

顏嘉琪:在柏松的詩裡,頻繁讀到的幾個意象:各式裙子、鳥(隱身在裙子裡的青鳥、在樹上沉思的灰頭翁、鸚鵡)、洞穴與房間。想請問柏松,這幾個意象的意義?

柴柏松:說誠實一點,有些真的是在無意識的狀態下,它自己生長出來的。當然也有些是有意為之的操作,「裙子」就是緊繫著性別的符號,藍色也是公廁常見的性別區分色。〈藍色的裙子〉就是有意想要表達性別衝突的一個標題。

至於鳥,有意為之的是「青鳥」和「灰頭翁」。「青鳥」意象的使用建立在兩個前提上,第一是因為青鳥即藍鳥,而藍鳥音同男性生殖器的台語發音;第二則是在一般認知中,青鳥是幸福的象徵。我也想對這種幸福的共識表態——你認為的幸福,在別人身上不一定是。

對擁護父權的人而言,擁有青鳥確實是某種權利的獲得,這也許是一種幸福。但對於我個人而言,這種幸福反而是「禍根」,且真的是各種意義上的根(笑)。

「灰頭翁」的概念是某天在課堂上得知白頭翁與黑頭翁交配後生下了混種的灰頭翁,我覺得這「灰」其實就象徵了二元對立間的灰色地帶,男與女之間變動的總和。我認為那個「灰」就是我自己。

以後見之明來看,也許使用「洞穴與房間」,在書寫時的想像是「隱蔽」。我認為人在隱蔽的空間中是最接近自己的,所有藏污納垢的念頭與舉止,都可以在隱蔽之中看到。現在看〈在還未發掘的洞穴〉忽然覺得很有趣,書寫時我處在一段很不健康的關係之中,有些當時不願意承認的事,竟然在詩語言中留下了線索,而且在離開那段關係多年後,我突然明白自己當初無意識寫下的東西,其實是潛意識在告訴當下的自己:「你不被愛。」宛如一種警示,提醒自己趕緊發掘到這個念頭——承認自己不被愛。

我也想回饋一點閱讀《B群》的想法。我感覺嘉琪的詩,使用的都是「家常感」非常強烈的意象。這是我很不擅長的寫法,家常的物件不只是擺放在那裏而已,還具有空間裡的關係,我實際上讀到的,是透過物件所聯繫的社會階層,和環境中正在發生的事件。嘉琪所使用的物件,背後都有巨大的作用力,這是我閱讀上很喜歡也相當欣賞的部分。

▇到了適合的環境,花就會華麗地綻放

柴柏松:嘉琪是地理老師,想必會接觸到非常多學生,也能在教育第一現場親自感受著不同世代的成長歷程與變化。想問問嘉琪,平常是怎麼跟學生相處的?是否曾經因為身分或性別認同而和學生有摩擦?我也很好奇,在嘉琪所接觸到的學生社群,是如何形成性別特質的?青春期的男女生是怎麼樣去形塑自己的性別?有沒有接觸到LGBTQ的學生?

顏嘉琪:跟學生的相處,其實比跟同事相處輕鬆很多(笑)。我任教的學校是高職,這個世代的學生,對於多元性別認同有一定的認識,即使不一定能夠接受,但並不會把LGBTQ當成妖魔鬼怪,反而老師們比較保守。

保守的老師通常分兩種,一種是覺得這類學生很可憐誤入歧途,努力要導正他們;另一種是覺得很噁心,眼不見為淨。但這種同事通常都嚴重性別盲,早些年還不時跑來關心我何時嫁人,令人啼笑皆非。比起同事,大部分的學生滿上道的,不會來問我關於性別認同的問題。偶而有幾個同學私下聊天時問我,我也沒有給什麼明確答案,但不明確本身應該就是答案了?我想,聰明的學生會懂。

印象最深的LGBTQ學生是一個秀氣高瘦的生理男。他休學了一年,再復學,我才得知原班級的女同學竟然霸凌他,理由是他會在早自修時化妝和噴香水。我跟他說,她們潛意識裡是嫉妒你比她們美。此外,學校的制服雖沒有裙子,但男生的褲子是卡其色,女生著黑褲,他喜歡穿黑褲,卻被教官指正男生要穿卡其褲。另一天他穿了卡其褲,又被另一位教官說,女生必須穿黑褲。到底制服為何要分男女?其實根本就是為了掩飾這些很愛劃分性別且嚴重性別盲的管理者的愚蠢與恐懼吧?

另外,有次這個學生擦了當時很流行的唇膏顏色,下課跑來講桌前問我,覺得這個顏色的唇膏怎麼樣?我內心很驚恐,因為我向來沒在化妝,也沒有這方面的審美觀。(天哪我還是女人嗎?)總之,當下我深深覺得,他比我還要女人很多。他畢業後去唸了某間大學的中文系,聽說他成為系學會上的風雲人物、系花。果然到了適合開花的環境,花就會華麗綻放了。

依我在中學任教多年的經驗,異男對於LGBTQ的排斥遠大於異女。校園裡如今滿常看到兩個熱戀中的女同學很親近,同學也都知情,但自我認同是Gay的男同學,都是在畢業以後才勇敢向我出櫃。

詩文集裡有好幾首詩分別寫到不同求學時期的性別經驗和感受,滿好奇柏松「跨」的認同,在求學過程中有遇過比較友善或懷有惡意的師長嗎?

柴柏松:看到「秀氣高瘦生理男現在華麗綻放」,忍不住露出姨母一般欣慰的笑容,真是可喜可賀(而且好想知道他噴哪一罐香水)。

我確實遇過保守的老師,當我遭受欺凌的時候,她會說:「你不要那麼娘娘腔不就沒事了?」不過以現在的狀態回望,這些保守的老師也不是真的那麼十惡不赦,他們只是因為眼望著自己不明白的世界,還不曉得要怎麼去面對或接受,所以選擇了最容易的作法——規訓學生成為他們可以理解的樣子。

我也聽過很過分、很難聽的話,曾經在心裡詛咒這些老師下場淒慘。但現在我也願意嘗試站在他們的立場去凝視,明白那是因為他們身邊的文化環境、經驗養成也是用相同的方式在壓迫他們,而他們沒有意識到那個結構是不夠友善的,所以當他們用這個標準在生活的時候,也會用同樣的標準去審視他們認為不合格的人。

但我也想聲明,我現在能說出這些話,不表示心裡已經與他們過去的作為和解。我願意去理解不同立場的人怎麼想,只是為了讓我自己好過一點,當傷人的話語又出現時不要那麼走心。

嘉琪在成長過程中,是怎麼去消化因為性別氣質而遭受的惡意?

顏嘉琪:氣質較為陽剛的生理女性,在女校等以女性為多數的團體裡面,很少感受到惡意,有時甚至是受歡迎的。又或許因為擔憂自己的陽剛氣質成為被團體排斥的理由,所以我一直很努力讓自己各方面都表現良好。

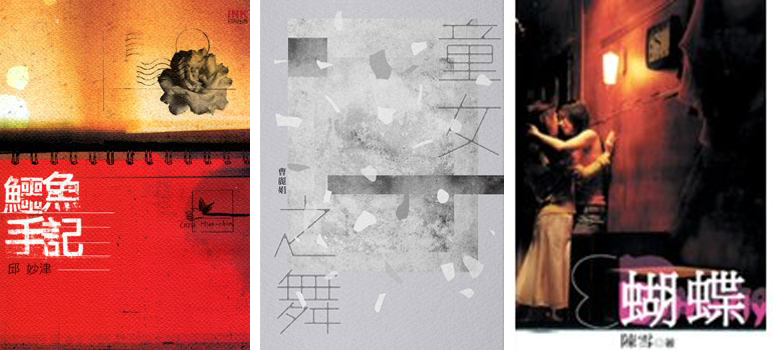

回想起來,我成長過程中最困難的應該不是他人的惡意,而是性別認同典範的缺乏。邱妙津的《鱷魚手記》、曹麗娟的《童女之舞》或陳雪《蝴蝶》這些以女同為主的作品雖然陸續在1990年代出版,卻因為資訊匱乏,家用網路並未普及,在我的成長過程中,對同性戀的認識非常微薄。察覺自己的性傾向和大部分的人不同時,其實主要的情緒是害怕、逃避,甚至覺得自己的存在是一個錯誤。或許因為不夠勇敢,所以逃過了那段可能遭受惡意的階段,僥倖活到相對比較開放與多元的現在。

相較之下,在男性團體中生存的「娘娘腔」似乎是更艱難的。當我在柏松的詩〈藍色矢車菊〉裡讀到「X光切碎我的身體」、「一盆藍色矢車菊靜靜萎頓──每一分鐘每一秒鐘,葉脈不斷地/浮出皺紋」真的彷彿就在那個病疫體檢室裡,整個流程完全合乎標準,卻毫無人性。即使是以詩的形式呈現,我也不忍目睹。

另一首〈遠處有一間空房〉裡,「那間空房走出/渾身綻傷的動物/牠們走來,在我一貧如洗的身子上熟睡……我用盡力氣擁抱/動物,用冰塊的方式融化/在我的身上,有一些死去的形狀」那些渾身綻傷的動物也讓我覺得難過,彷彿牠們就是騷亂時期隱身角落的少男少女。多希望,都有人願意用力擁抱牠/他/她們。

▇若「性別」與「性別氣質的展演」再也沒有男女的區別

柴柏松:謝謝嘉琪。最後我想提一個短短的故事。2014年,我在日本的親戚家短居了整個暑假。有天我去到山形縣一間已經忘記名字的巨大寺院,那時我還躲在男同志的身分之中,外型十足是個男孩子。我在階梯上與一位女尼擦身而過,她沒頭沒尾地突然以中文對我說:「你已經當了五世女人了,這一世才會這樣,你還不習慣。」這麼多年過去,我時常想起這個神祕又唐突的片刻,在那之後,我似乎明白了一些難以言表的事物,關於人,關於生命,以及我所選擇的生活形式……。

其實從2020年底詩集出版以後,我有一段很密集的時間在思索,自己要在新書分享會跟聽眾表達什麼?也曾經想過,跨性別的故事早已不是新聞,「靈魂裝錯身體」的標語甚至耳熟能詳,但跨性別者的生命歷程真的這麼千篇一律嗎?遇到的困境難不成也如出一轍?

當我們談到「原生男性的女性認同」時,是否就與化妝、長髮、擦指甲油、穿裙子,諸如此類的「女性共識」劃上等號?若今天一位原生男性不化妝、理平頭、穿褲裝、曬很黑、舉止陽剛,她說自己的社會性別是女性,有誰會相信?反之,原生女性若符合上述全部特質,即便有可能被說是男人婆,也不會有人直稱她社會性別是「男的」。所謂的社會性別,「男」或「女」,是否仍建立在文化上約定俗成的陽剛、陰柔氣質,和某些與生俱來的行為舉止?是不是一個性別的定義必須遵循某些共識?

希望能邀請大家一起思考:性別氣質的定義是如何被建構的?而我們以什麼為依據稱呼自己的性別?若「性別」與「性別氣質的展演」再也沒有「男女」的區別,大家都可以自然地做自己最舒服的舉止與裝扮,那麼「跨」的概念是否還成立?

當然這些提問沒有正確解答,我自己也很玩味這樣的思索。我想,這種遊走在對立之間的模糊狀態,也是跨的意義。●

|

|

|

作者簡介:柴柏松 |

|

|

|

作者簡介:顏嘉琪 |

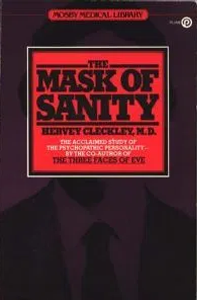

早在1941年,現代病態心理學之父賀維.克勒利(Hervey Cleckley)博士的著作《精神健全的面具》(

早在1941年,現代病態心理學之父賀維.克勒利(Hervey Cleckley)博士的著作《精神健全的面具》(

書.人生.楊斯棓》務實的理想主義者,寫書的阿雪醫生

臉書是一扇登記後就能擁有的專屬對外窗,窗戶下方的姓名欄位,我建議用真名示人,其中一個原因是:縮短雙方認知成本,因緣俱足的話,可以很快談妥一樁合作。

今年元月,訊息匣裡有則讓我眼睛為之一亮的邀約:一位前輩請我撰寫「書」在人生中的一段故事。這個命題著實有趣。

前輩補充「書」的說明:可能是一本書、多本書,甚至是有關書的場所。

厲害的考官,捎幾句話,就讓人胸中沸騰,不吐不快。

腦海中頓時浮現走馬燈,從小到大踏足過的書局,一一閃現:豐原廟東的弘明書局、台中親親戲院附近的中聯書報社、台中一中附近太平路上的敦煌與新學友、三民路上的台灣本土文化書局、老利(利錦祥)的三民書局、吳成三、黃妙齡夫婦經營的台灣的店……。

上述每間書局,我都可以講一則兩千字故事,但本文暫不往「遙想舊時書店」的方向前進,他日再議。

城邦集團何飛鵬社長曾說:「有問題就去找一本書,80%都找得到答案。」順著這句何社座右銘,我想聊聊自己出了第一本書:《人生路引》,著手打書之際,一時千頭萬緒,最後如何能撥雲見日。

更了解我的朋友會叫我「阿娟」,「娟」跟「捐」的台語同音。新書上市第一週,未知能賣幾刷之際,我已經捐出64萬1989元給7個基金會,涵蓋節能、人權、聯合國、偏鄉老人、數學教育、能源政策、言論自由等領域。

我這個唐吉軻德當下得面對的嚴峻問題是:究竟要如何宣傳這本書?從哪施力?施多少力?找誰一起出力?

倪采青小姐的《過稿力》一書,在「出版之後,如何推書?」這個篇章,還真的給了我80%的答案。

20%的答案,不是她沒給我,而是我有責任在讀書及行動之後,邊打仗邊修正戰略。

出書之後,如何推?

出版社有行銷人員,但鮮少作者擁有一位專屬行銷,就算有,出版社資源有其上限,辦活動心態、手段相對保守。我雖有不少講台經驗,如何與出版社聯手創下銷售成績,「如何推書」的段落給了我不少啟發,校正我的思考偏誤。

此篇章一分為二,其一是:「假如你是編輯」,讓我換位思考,更了解編輯、行銷的強項跟侷限何在,讓我不致於強人所難,胡亂要求。

另一篇則是:「假如你是作者」,這讓我強化信心,知道自己某些想法尚屬可行,並非天馬行空。有些想法我比作者還大膽前衛,這不但不會讓我打退堂鼓,反倒讓我更躍躍欲試。

排行榜上,露端倪?

書中引述前馥林文化行銷Clara的說法:「我每天到公司會先打開網路書店的暢銷榜,檢查自己家的新書有沒有上榜,觀察目前的暢銷書潮流。」

《人生路引》從去年10月1日上市至今,我跟行銷惟儂幾乎每天不定時觀察博客來即時榜的變動,特別在上廣播或辦活動後會連續看幾日,以回推活動帶來的效應強弱,據此再調整待改進之處。

有時也藉著即時榜發現一些有機會合作的作者,有時是我受照顧(黃國珍大哥提攜我不遺餘力),有時是我主動提合作(如心理師陳品皓、台灣大車隊副董李瓊淑),我們一起直播,聯手打書,合作雙贏,傳為美談。

名人推薦,是雞肋?

《過稿力》一書用了相當篇幅談名人推薦,輕描淡寫地說:「雖說書腰上的名人推薦經常被視為雞肋,不過出版社仍樂此不疲。」

過往看書,我會先讀推薦序,才讀正文。有時找不到推薦序,我才學到原來也有作者刻意不找人寫推薦序,譬如李惠貞小姐。有時作者會找兩位寫,改版時可能抽換其中一位,或者另找兩位寫,若然,頗有三劍客的架式。

有時作者可能是慌了或是相識滿天下,竟然找了十來人寫推薦序,若然,我覺得累贅感太重。書是珠,推薦序是櫝。主角是珠,不能櫝喧賓奪主。有些作者找了很有名望的人寫推薦序,該文卻淪為「國之三公」自我吹捧或者是寫了篇蒼白無力的推薦文。

幾經忖度,我拍板找了5位朋友幫我寫推薦序。這5位朋友的「長相」,我心有譜:

凡事當然有例外,推薦序作者中,雨狗是我私交最好的朋友,所以我就從寬認定第三條(他雖未出書,但翻譯過一本《流星射手 NBA小皇帝詹姆士的王者之路》)。

新書發表,怎麼辦?

《過稿力》一書談到新書發表會,也給了我很重要的情報。書上說:「新書發表會或簽書會在現在的行銷眼裡,效果遠不如早期那麼好。若說要現場賣書,除了實用書籍也許還有機會創造現場買氣之外,文學書較難見時效,有時人潮稀稀落落,甚是尷尬。」

我根據這些行內人訊息,反其道來設計我的新書讀友會。

門票收費並不是藉此還要賺人家一筆。反過來我認為只要讓與會者了解好的場地多需要場地費(北投加賀屋、或台中安藤講堂),門票的概念是要讓與會者均攤場地費,能接受這個觀念的買票入場者,往往是素質比較好的聆聽者。

現場如果有賣書壓力,作者跟工作人員都不得不壟罩在一種很想賣出書籍的氛圍下,那作者不就成了打拳頭賣膏藥的江湖郎中,期待表演之後,吃瓜群眾滿意打賞?這不是斯文掃地,什麼是斯文掃地?

要如何杜絕吃瓜群眾挑三揀四,而迎來真心欣賞作者的嘉賓呢?這是我思考的重點。所以我辦活動捨棄自由入座,反過來,我堅持及早設立報名系統。報名系統上還得言明,得先讀完書,才適合報名進場。讀友會的內容,應針對讀完書的人而設計,而不為尚未讀書的人量身訂做。

台下若充斥對書對作者陌生的與會者,台上講者用盡全力,也頂多是讓與會者對作者、作品從不認識到認識,而非從認識到細細品味。已經讀完書的報名者,講者可以根據他們讀完書的提問設計講座內容,若然,會後現場的QA品質也會提升。

最後,我順利辦了7場公開讀友會,每一場多在一到兩個月前就額滿,會後總共募集上百篇精彩的心得,我還可以跟這些心得對話,繼續激盪出新火花。

8年前,天安門學運領袖王丹餐敘後稱我為務實的理想主義者,當時我不明所以,如今回想,對方的謬讚,我似乎又更了解了幾分。●

楊斯棓

醫師,家醫科證號0005758。

自2019年10月起卸下臨床業務,生活步調以照顧父母為主。

2013年3月29日起,為了鼓勵公民思辨:「核電是否為台灣必要選項?」於一年半內自費環球演講222場,足跡遍布台、港、美、加。

2014年初,首次獲邀書寫《核能不是答案》的推薦序,表示:「得以名列該書封面,和社會聲量百萬倍於我的陳藹玲、郝廣才、蔡康永並列,著實有異樣感覺。」

演講過程中,許多熱情聽眾變成朋友;心臟外科醫師李紹榕夫婦也是其二,後李醫師出書《最光明,也最黑暗的醫療現場》也邀請其寫推薦序。這兩本書打開他在編輯圈的知名度,至今累積推薦上百本書。

2015年1月24日,他曾獲邀主持台北市立圖書館每月一書活動,當月選書是《跟TED學表達,讓世界記住你》。他比照企業內訓規格的做法,創下同質活動有史以來參與人數的最高紀錄。

作者曾任職全職講師一年半;2016下半年因父親身體微恙,臨危受命,接下診所,淡出教學舞台。

自2015年始,他每月舉辦讀書有獎徵文活動,並親自包裝、寄贈禮物給讀後感最觸動他的讀者。他謙稱禮物是隨興而至的準備:顯微鏡、哩程、套書,近來則是茶葉與醇酒。他希望更多人願意在離開校園後讀書,甚至希望參加者也去舉辦相關活動。他自謙所作所為僅是無畏布施,主張:「這種活動,任何一個人有心要辦,都辦得成。」他深信,終身閱讀可以持續改變一個人,而很多人若都如此改變自己,就會改變一個國家的命運。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量