童書書房》繪本三大獎得獎作品介紹,及其他童書藝文短訊

童書繪本界的三大獎:紐伯瑞文學獎、凱迪克繪本獎、科麗塔.斯科特.金恩獎結果紛紛出爐,以下為讀者介紹榮獲獎項的首獎及榮譽獎作品。

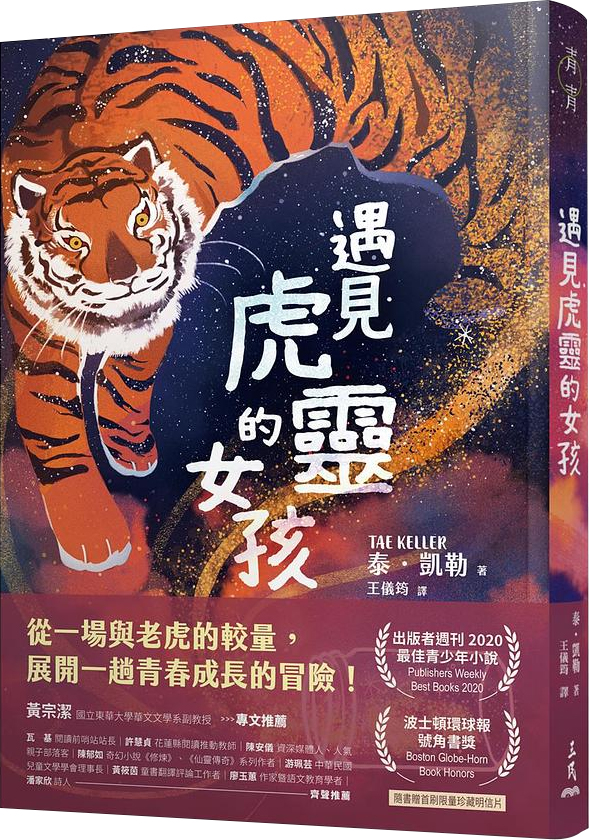

首先介紹的是紐伯瑞文學獎首獎作品:泰.凱勒的《遇見虎靈的女孩》(When You Trap a Tiger,中譯本三民出版)。本書主角莉莉跟姊姊小珊被媽媽帶到海莫尼(韓語「祖母」之意,故事中指稱莉莉的外婆)家中居住,從風光明媚的加州搬到陰雨綿綿的小鎮,難以適應的心情讓小珊躁動易怒,莉莉則更為消沉,將自己的存在感減到最低,避免被小珊和媽媽的爭執波及。這時路上出現了大貓的身影——那是只有莉莉才看得見的老虎,而這隻老虎和海莫尼口中的韓國民間故事有什麼關係?是否這就是傳說中的虎靈?牠出現在現實生活中,帶給內向退縮的莉莉什麼刺激,讓她下定決心捕獲虎靈?

《虎靈》一書以韓國的傳說故事為引,帶領讀者和書中的少女走進看似奇幻的故事,實則探索移民的身分認同。一個人不會只有一種身分,如同發生過的事件可以有不同的詮釋角度,如同故事中虎靈說的:「如果你夠堅強,心中就可以容納不只一種真相。」

《虎靈》一書以韓國的傳說故事為引,帶領讀者和書中的少女走進看似奇幻的故事,實則探索移民的身分認同。一個人不會只有一種身分,如同發生過的事件可以有不同的詮釋角度,如同故事中虎靈說的:「如果你夠堅強,心中就可以容納不只一種真相。」

去年9月童書書房所介紹過的《We Are Water Protectors》以及《Before the Ever After》,分別獲得凱迪克繪本獎首獎及金恩獎的文字組首獎,書中內容請見連結。金恩獎繪圖組的首獎作品則是《R-E-S-P-E-C-T: Aretha Franklin, the Queen of Soul》,創作本書的文字作者Carole Boston Weatherford使用特定關鍵字,搭配繪圖者Frank Morrison的濃烈用色,介紹美國傳奇歌手Aretha Franklin。

從「靈魂歌后」的頭銜不難猜出,Franklin的歌唱技巧和渲染性嗓音令人絕倒,不過歌后還有另一個人權鬥士的身分:她在演藝生涯之外,也以音樂支持女權和非裔人士的民權活動。1967年她翻唱的〈Respect〉成為非裔人權名曲,後來她更受邀為美國前總統歐巴馬就職典禮演唱。Franklin在2018年癌逝,畢生共獲得18座葛萊美獎,其中也包含終生成就獎。

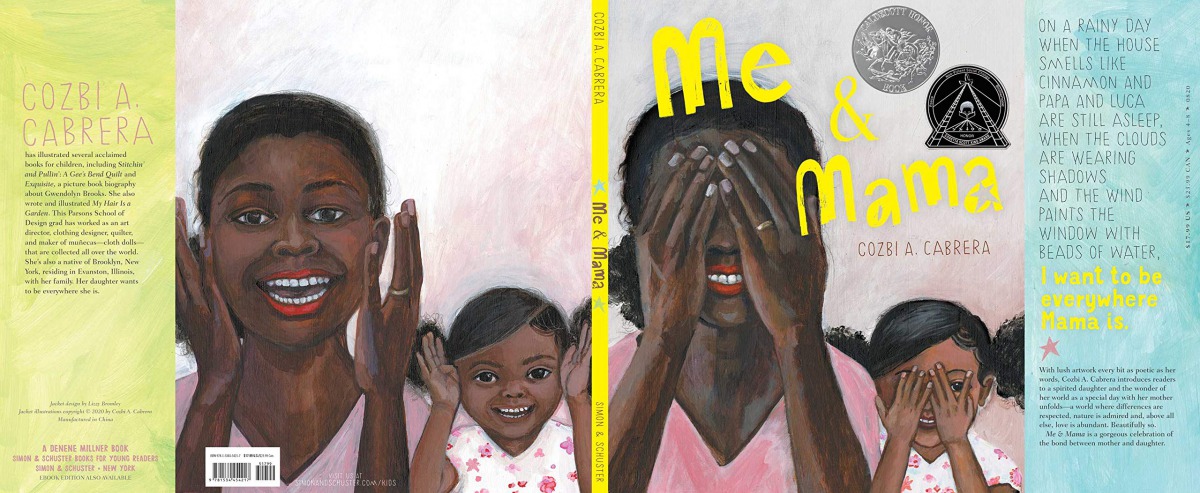

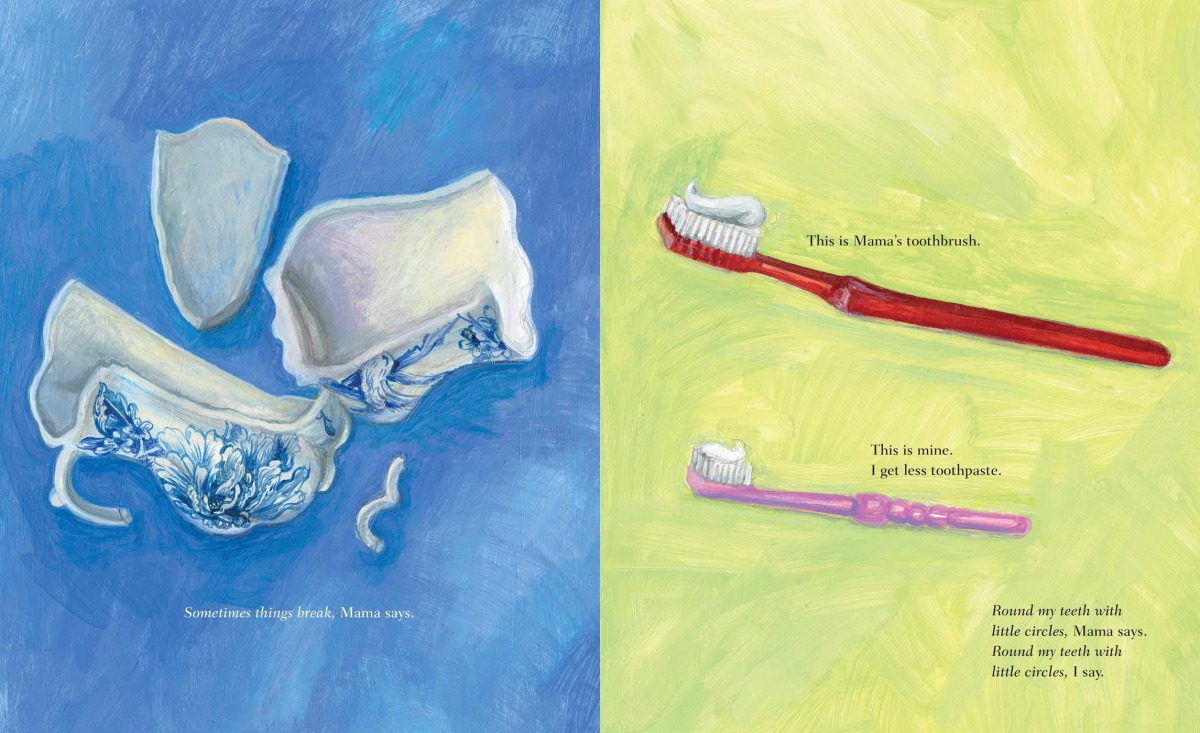

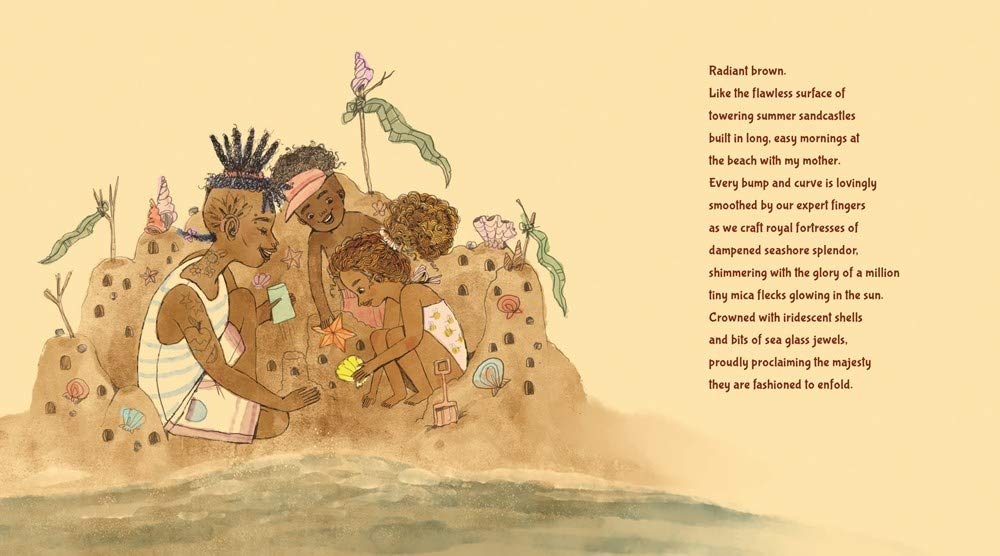

三大獎的獎項除了首獎之外還包括榮譽獎,繪本《Me & Mama》同時獲得金恩與凱迪克的榮譽獎。本書由Cozbi A. Cabrera自寫自畫,書中的小女孩在雨天準備和媽媽出門,她眼中的簡單小事,在讀者看來都是母女的溫馨互動,例如女孩喜歡跟媽媽比較物品:媽媽的杯子比較漂亮、媽媽用的牙膏比較多等,這些小事會讓讀者想起自己小時候也是這樣,在意爸媽的物品和自己的尺寸差別。書中還有童趣的日常觀察,例如「沖澡就是在身上淋一場溫暖的雨」、「商店就是擠滿很多人的紙箱子」 等等。書中僅僅出現過一次「我愛媽媽」這句話,卻會讓讀者在看完之後感受到很多很多小朋友對媽媽的愛。

最後,三大獎的榮譽獎作品分別整理如下:

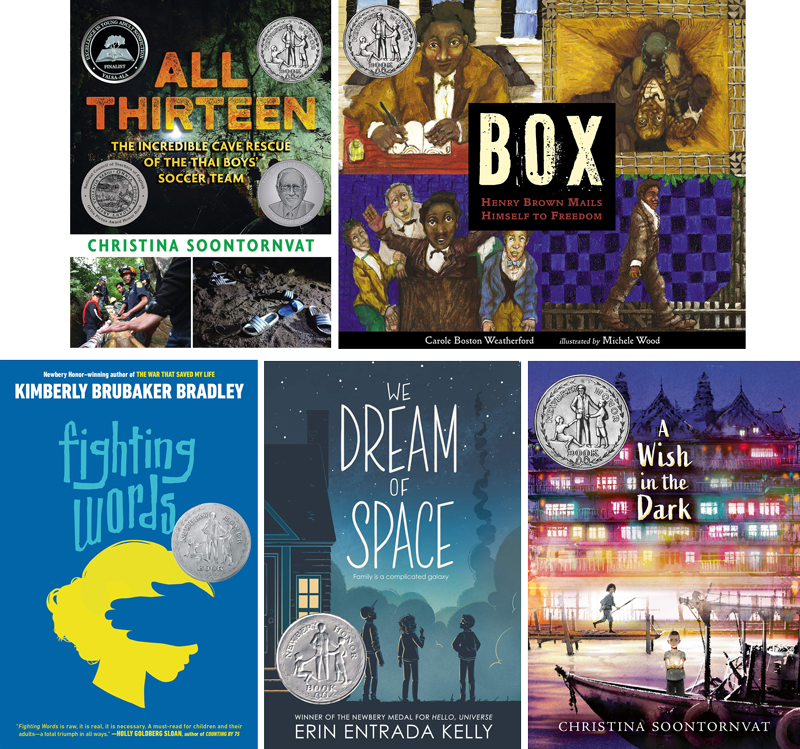

■紐伯瑞榮譽獎

- 泰國少年足球隊脫困經過:《All Thirteen: The Incredible Cave Rescue of the Thai Boys’ Soccer Team》,文:Christina Soontornvat (Candlewick Press)

- 非裔人權:《BOX: Henry Brown Mails Himself to Freedom》,文:Carole Boston Weatherford,圖:Michele Wood (Candlewick Press)

- 走出童年性侵:《Fighting Words》,文:Kimberly Brubaker Bradley (Dial Books for Young Readers, an imprint of Penguin Random House)

- 太空少年少女:《We Dream of Space》,文:Erin Entrada Kelly,圖:Erin Entrada Kelly、Celia Krampien (Greenwillow Books, an imprint of HarperCollins Publishers)

- 奇幻設定的泰版悲慘世界:《A Wish in the Dark》,文:Christina Soontornvat (Candlewick Press)

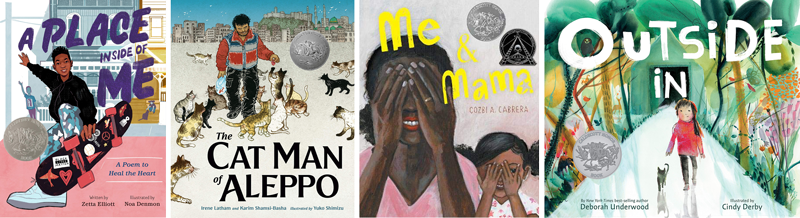

■凱迪克榮譽獎

- 非裔人權《A Place Inside of Me: A Poem to Heal the Heart》,圖:Noa Denmon,文:Zetta Elliott(Farrar Straus Giroux Books for Young Readers, an imprint of Macmillan Publishing Group)

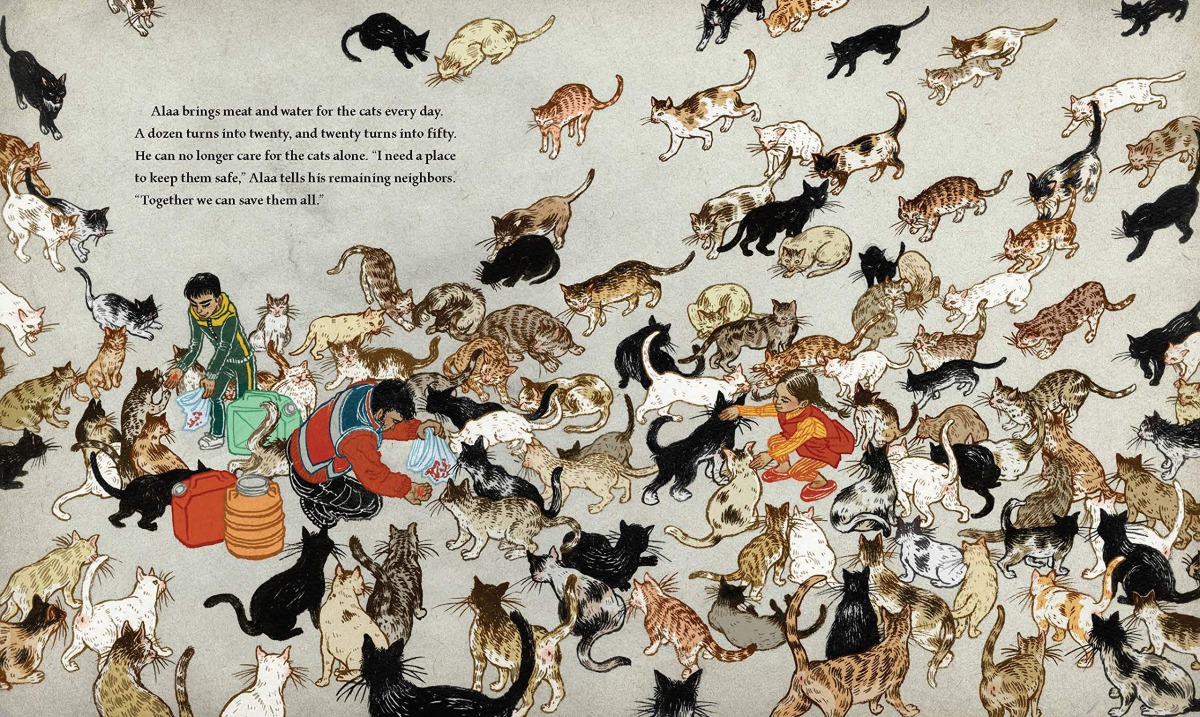

- 改編自真人貓事《The Cat Man of Aleppo》,圖:Yuko Shimizu,文:Irene Latham & Karim Shamsi-Basha(G.P. Putnam's Sons, an imprint of Penguin Random House)

- 《Me & Mama》,圖文:Cozbi A. Cabrera(Denene Millner Books/Simon & Schuster Books for Young Readers)

- 大自然走進家中《Outside In》,圖:Cindy Derby,,文:Deborah Underwood(Houghton Mifflin Harcour)

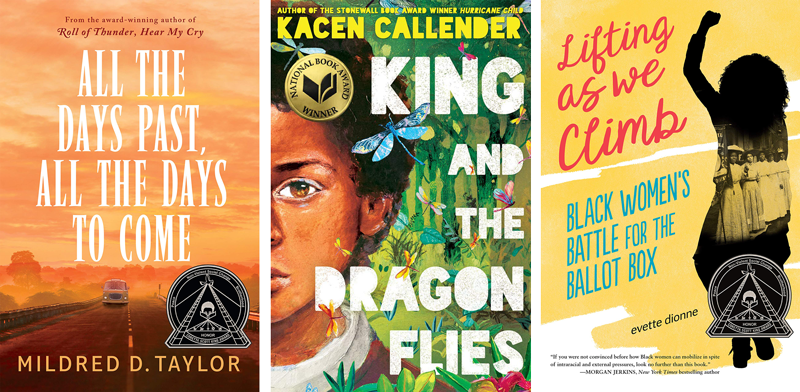

■金恩獎文字組榮譽獎

- 美國南方家族史《All the Days Past, All the Days to Come》,文: Mildred D. Taylor, (Viking, an imprint of Penguin Random House LLC)

- 美國國家圖書獎作品《King and the Dragonflies》,文:Kacen Callender(Scholastic Press, an imprint of Scholastic Inc.)

- 非裔女性投票權《Lifting as We Climb: Black Women’s Battle for the Ballot Box》,文:Evette Dionne(Viking, an imprint of Penguin Random House LLC.)

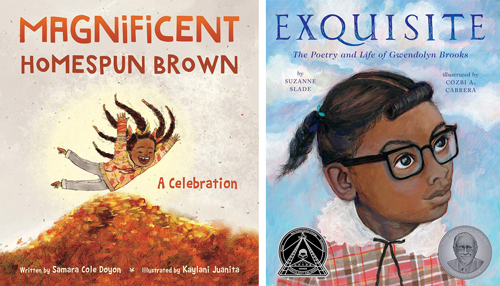

■金恩獎繪圖組榮譽獎

- 接受自己的身分《Magnificent Homespun Brown: A Celebration》,圖:Kaylani Juanita,文:Samara Cole Doyon(Tilbury House Publishers)

- 首位獲得普立茲獎非裔詩人《Exquisite: The Poetry and Life of Gwendolyn Brooks》,圖:Cozbi A. Cabrera,文:Suzanne Slade(Abrams Books for Young Readers, an imprint of ABRAMS)

- 《Me & Mama》,圖文:Cozbi A. Cabrera(Denene Millner Books/Simon & Schuster Books for Young Readers)

【產業跨界】

- 人氣角色「蜜茶熊」5歲了!牠的專屬繪本《チャイロイコグマ はじめてのはちみつの森》(暫譯:蜜茶熊 第一次的蜂蜜森林)也將在3月出版。5年前蜜茶熊角色剛推出時,設定為療癒系拉拉熊系列的配角,現在牠將在繪本中擔任主角,和新夥伴青鳥、松鼠、大野狼等在森林中生活。這些小夥伴的個性設定矛盾有趣,讓人聯想到踏上追尋自我旅程的《綠野仙蹤》角色。等不及繪本上市的讀者,可以在蜜茶熊5週年紀念官網上搶先了解蜂蜜森林各角色的個性設定。

- 知名漫畫《丁丁歷險記》封面手稿在今年1月的拍賣會上拍出天價,以320萬歐元售出,折合超過新台幣1億元。這張手稿原為丁丁系列第五集《藍蓮花》原版彩色書封——丁丁和他的夥伴小狗Snowy為了躲避惡龍而躲進青花瓷花瓶裡。因受限於當時的技術問題,印刷成品不能滿足原作者Herge的期待,成本也超過出版商預算,最後原版手稿被退稿。之後Herge另外繪製簡化版的封面,這張手稿交由小兒子保管,只有在少數展覽才能一睹風采。

每當《丁丁歷險記》的手稿在拍賣會中創下令人咋舌的高價紀錄,總會讓人忍不住想要複習這套將近100年前的老派冒險漫畫:誕生於1929年,頂著一撮金色捲瀏海的比利時記者丁丁生性正直,趁著職務之便走訪世界各地,看到不公不義的現象總是急著跳下去救人,讓他的狗狗十分緊張。

儘管丁丁人物形象正面,但從現在的價值觀看來,故事中的某些描寫頗有種族歧視、刻板印象之嫌,例如《丁丁在蘇聯》中的共產黨人總是邪惡貪婪,而《丁丁在剛果》美化了比利時殖民剛果的經營手段,也把剛果人描繪得過度天真。有興趣的讀者可以參閱尖端出版的《丁丁歷險記》,應該是目前在台灣可以找到的最新版本。

【地方繪本】

- 在北海道平取町二風谷,有一座「開了洞的山」。在夏至這一天,日落的軌跡剛好經過山脊上的凹洞,形成太陽彷彿掉進山中的奇幻場景,呼應了當地愛努族人的傳說。族人相傳,當初這一座「オプシヌプリ」(Opusnupuli)山上會有洞,是因為附近的沙流川河神「オキクルミ」(Okikurumi)為了帶領族人逃難,以弓箭射穿山脊,才形成現在的景色。這個故事由當地社團「かえーるCLUB」化為繪本,以鎮民製作的版畫和粗細收放自如的「伝筆」字體,為傳說故事提供另一個詮釋角度,文字方面則附上日語、愛努語、英語三種版本,總共印刷1300冊,交由鎮上的學校和公家機關收藏展示。●

OB短評》#302 香氣明亮的極品好書懶人包

●十種寂寞

簡媜著,印刻出版,360元

推薦原因: 文 樂

透過10篇技法純熟工整、主題鮮明的精彩小說,探問一種情緒的多樣身世。「寂寞」既是現代社會的產物,亦是人類古老的內在狀態,它在一滴雨水、一場失落、一次誤會、一趟旅程中被命名、被定義、被指認。作者將長年在散文創作累積的能量,挹注於小說的情感空間,讀來非常有「感覺」。【內容簡介➤】

●沒朋友,只有山

馬努斯島獄中札記

No Friend but the Mountains: Writing from Manus Prison

貝魯斯.布加尼(Behrouz Boochani)著,李珮華譯,南方家園出版,450元

推薦原因: 批 思 議 文 獨 益

本書超越「獄中」書寫的封閉、內在與個人性,也跨越書寫類型,遊走於非虛構與小說的界線。作者是知識分子,也是寄居澳洲,又遭該國政府非法監禁於偏遠的馬努斯島6年的庫德族難民,後以此作榮獲澳洲文學獎項肯定。這還不是本書最複雜的身世,本書奇蹟般地從獄中透過通訊軟體送出無數封簡訊而得以面市,並讓簡短、破碎的思緒形成特殊文體,充滿詩意也充滿張力。透過作者深刻的思索連結「外人」(outsider,如移民)與「內部他者」(internal other,如原住民),展開的不是對單一政權的控訴,而是深深地探向人類苦難與生命的本質。【內容簡介➤】

●繪聲繪影一時代

陳子福的手繪電影海報

黃翰荻、林欣誼、陳雅雯著,陳子福繪,遠流文化,700元

推薦原因: 樂 獨 益

大師手繪電影海報200餘幅,在奇麗賁張的畫面中,領讀者重回舊時台灣電影豐盛期。本書集結了學者、專家、記者、評論家等所描繪的大師、電影與街區種種。以繪師近一世紀的人生傳奇與經歷,賦予海報們生長脈絡;也讓讀者在各種職人張羅著人生的街道巷弄間,以及諸般愛恨情仇搬演的看板螢幕上,彷若望見那些時代。相信在西門町混了一整個青春的讀者,拿起這本書就放不下了。【內容簡介➤】

●大坊珈琲店手記

把在這裡的時間,變成重要的時間

大坊珈琲店のマニュアル

大坊勝次著,賴明珠譯,新經典文化,360元

推薦原因: 樂

日本街區有許多經營多年的咖啡店,通常門面深重,彷彿一層一層漆上了店主的經歷。推門踏入,除了基本的招呼,有些店主會與熟客閒話家常,有的則寡言靜默,所有的溝通都在一杯咖啡中完成。身為過客,其實罕有機會得到將人生浸潤在咖啡汁液中的店主的真傳,本書就是那難能可貴的心法。曾讓多少文人雅士醉心、安心的咖啡店主,娓娓道出他與咖啡、咖啡店的共同修煉。淡然寧謐的口吻,讓人彷彿身在他今日已然不存的咖啡店中。【內容簡介➤】

●戀上日本酒

日本酒に恋して

千葉麻里絵著,葉韋利譯,目白花子繪,台灣角川出版,340元

推薦原因: 知 實 樂

東京有家評價極高的餐廳,店內僅有吧台座位。在酒吧、居酒屋比便利店還多的日本,這間餐廳能聞名遐邇,擁有令所有來客心悅誠服的魅力,關鍵就在店長以豐富的日本酒知識,為顧客推薦、選擇的餐酒搭配往往令人驚喜。本書即是這位店長親授的祕笈,有圖襄助練功,對日本酒有興趣或一無所知的讀者皆可翻開書頁,看著店長如何毅然決然放棄系統工程師之路,走進釀酒工坊,認識釀造職人以及各式酒款,走上日本酒推廣大使之路。透過逗趣又戲劇化的漫畫引領,或許有條有理地戀上日本酒並非難事。【內容簡介➤】

●我們為何吃太多?

全新的食慾科學與現代節食迷思

Why We Eat (Too Much): The New Science of Appetite

安德魯.詹金森(Andrew Jenkinson)著,吳國慶譯,八旗文化,480元

推薦原因: 知 議 實

本書是一部關於「食慾」的科學著作。雖然作者的提問來自於當代社會的普遍焦慮:我們為何吃那麼多?然而從「節食」、「體重控制」這類應對方式發展而來的,則是龐大的對於身體代謝與食慾的治理知識,其中不乏錯誤的公衛飲食建議,與對於特定生活型態的管控與歧視。拆解諸多文化建構、亦深入討論科學知識與正向飲食的著力方向。【內容簡介➤】

●肉食星球

人造鮮肉與席捲而來的飲食文化

Meat Planet: Artificial Flesh and the Future of Food

班哲明.阿爾德斯.烏爾加夫特(Benjamin Aldes Wurgaft)著,林潔盈譯,積木文化,480元

推薦原因: 知 議 獨

不殺生、由實驗培養肉算不算「素食」?從這般對於「人造肉」的辯論爭議,作者引導出人類長久以來對於「食用肉」的知識建構,以及面對糧食的新型態道德難題。本書觸及的議題不僅止於從實驗室裡培養出的肉品,更透過人造肉如何改變人類與動物、農田、自然資源的關係,思考糧食政治、人口問題與日益脆弱的生態系統。【內容簡介➤】

●皮膚大解密

揭開覆蓋體表、連結外界和內心的橋梁,如何影響我們的社交、思維與人生?

The Remarkable Life of the Skin: An Intimate Journey Across Our Surface

蒙蒂.萊曼(Monty Lyman)著,洪慧芳譯,臉譜出版,380元

推薦原因: 知 議 獨

「皮膚」做為人類的皮相,是人們相互認識的第一層媒介,但我們也時常為皮膚各種毛病困擾卻又滿頭霧水。本書從健康科學普及出發,說明了皮膚的構造、與各種寄居者的關係,並進一步討論「皮膚」的社會性與文化性,書中有超過一半的篇幅在討論老化、種族、觸感、美妝等與皮膚關係密切的現象或問題。豐富的知識量有助了解皮膚的各種生理作用及衍生的社會性之餘,也促使我們對人類層層疊疊的皮膚文化有所意識與省思。【內容簡介➤】

●受傷的醫者

心理學家帶你看見白袍底下的情感掙扎與人性脆弱

Also Human: The Inner Lives of Doctors

卡洛琳.艾爾頓(Caroline Elton)著,林麗雪譯,木馬文化,420元

推薦原因: 議 益

醫生們的心理醫師透過豐富的田野與諮詢故事,讓我們了解做為現代人理想職業選項之一的「醫生」,育成過程中遭遇的各種卡關困境。書中的主角們多是正在幸福人生遊戲奮力前進的年輕醫者,他們所經歷的煩惱、難受、不如意、不適應等,打破了「醫生是白袍超人」的形象,揭開這些天之驕子們脆弱的一面,並指出醫療環境的經營不易。【內容簡介➤】

●哈布斯堡帝國

翱翔歐陸的雙頭鷹家族,統治中歐四百年的多民族混融帝國

The Habsburg Empire: A New History

彼得.賈德森(Pieter M. Judson)著,黃中憲譯,馬可孛羅文化,760元

推薦原因: 知

在許多研究者的評價中,哈布斯堡王朝晚期尾大不掉、守舊迂化、虛有其表;但本書作者則從另一個角度,透過檢視社會建設、文化規劃、政治機構,說明「帝國」與「地方社會」如何互相形塑,以呈顯哈布斯堡家族所統御的「帝國」之實質存在。這複雜的建造過程,為散佈歐洲廣大區域的帝國子民創造了跨越空間、語言、族群、教派的集體經驗。全書結構雖依時序推進,但討論核心皆緊繫於「帝國為何」,並未被複雜的王室人事分散焦點。無論是想了解今日歐洲的內涵,抑或審思人類社會的政治體制,乃至欲探究「帝國」為何物,都有理由閱讀此書。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量