鳥,吾知其能飛;魚,吾知其能游;獸,吾知其能走。走者可以用罔,游者可以為綸,飛者可以為矰。至於龍,吾不能知其乘風雲而上天。吾今日見老子,其猶龍耶!

——《史記.老子列傳》

一、 後來我覺得:白先勇老師書寫父親、還原民國史的歷程,就像是一場尋龍記。

1963年,白老師的母親逝世,他遵照回教儀軌走了40天墳後赴美讀書。在大地冰封的愛荷華州讀文學的白老師,心中記掛的竟不是學業,而是「大陸是怎麼失去的?」當時白老師的父親還健在,可是由於政治氣氛形格勢禁,說話極為謹慎;白老師自己在服役時更親耳聽過台上教官說,徐蚌會戰時,就是因為白崇禧按兵不動,國軍才會失敗。1949年天崩地裂,江山變色,那是一場接著一場的敗仗,堆疊出來的深淵。這場大失敗,至今還沒有足夠論說,其原因仍然應該仔細評析。

1966年12月2日夜裡,白老師接到三哥先誠從紐約打來的長途電話,告知父親去世的噩耗。「由於事出突然,」白老師日後寫道:「我第一個反應不是悲傷,是肅然起敬的一種震懾。」從此以後,「父親白崇禧」對白老師而言既是孺慕與思念,也是志業與責任。

身為人子,「先父母以及他們那個憂患重重的時代」必須銘記;父親實有大功於國家,功績應該彰顯。而為了追索三千里地河山、四十年來家國,為什麼一朝風雲驟變,突然倉皇辭廟,更必須找到民國人物白崇禧的角色和歷史地位。換言之,撰寫一部父親事蹟的「家史」和解答河山鼎革疑惑的「信史」,已經成為白老師作品裡隱約浮現的旋律。

白崇禧與妻子馬佩璋攝於台北松江路的住家院子

1971年集結出版的短篇小說集《台北人》,到處可見民國史與父親的影跡:〈梁父吟〉裡武昌起義當夜站在黃鶴樓欄杆上狂呼「革命英雄在此」的王孟養、〈思舊賦〉裡忠心耿耿不忘舊主的羅伯娘、〈歲除〉裡打過台兒莊大戰的川軍老兵賴鳴升。作為全篇壓軸的〈國葬〉,更是畫龍點睛:已經出家為僧的副長官劉行奇對著秦副官回憶起他九死一生突圍出險、輾轉來台灣見長官時,長官對他說道:

「我以為退到廣東,我們最後還可以背水一戰。葉輝、章健、跟你——這幾個兵團都是我們的子弟兵,跟了我這些年,回到廣東,保衛家鄉,大家死拚一下,或許還能挽回頹勢,沒料到終於一敗塗地——」長官的聲音都哽住了:「十幾萬的廣東子弟,盡喪敵手,說來——咳——真是教人痛心。」說著兩行眼淚竟滾了下來。

「李浩然長官」與「十幾萬的廣東子弟」,說的不正是白崇禧和麾下桂軍?北伐成功,抗戰勝利,白上將與廣西軍實有大功存焉,然而國共內戰卻一敗塗地,桂系最後花果飄零。滄桑之外,何以至此?難道不該細細說分明嗎?

二、 《台北人》用文學筆法寫民國史的滄桑,白老師更有直書歷史的一面。自從1994年從加州大學退休後,他心心念念希望能寫出一部父親的傳記。隔年起,每隔幾年,就有講述父親重要史事的論文問世,如〈徐州會戰:台兒莊大捷〉(1995年《聯合報》連載)、〈「養虎貽患」——父親的憾恨:1946年春夏間國共第一次四平街會戰之前因後果及其重大影響〉(1999年11月《當代》雜誌)以及〈廣西精神:建設廣西模範省,1931至37年〉(2006年3月《印刻文學生活誌》)。

這些論文顯出「歷史家白先勇」的史識洞見。「最讓我們驚異的,並不是白氏撰寫與中共黨史相關的論文居然能符合史學的繩墨,」曾在中央研究院近代史研究所任職的翟志成教授指出:「而是他能運用文學家的想像力,推測蔣中正在四平大捷後發布停戰令的真正原因,主要並非屈於美國的壓力,而是一心以為共軍易與:此次不妨放過,不服下次再打。這是我們這些中共黨史學者想不到也說不出來的,所以印象格外深刻。」

不過,相形於「文學大師白先勇」的巨大身影,白老師的寫史之筆被遮掩住了。問題首先來自史料:寫史必須根據史料,而在1990年代,許多重要的史料尚未公開(或不容易查找),使得歷史人物的回憶錄難以覆按查證,自然難以寫出確鑿公允的研究文字。

寫史者的身分則是更大的問題。身為白上將之子,白老師寫的父親傳記難免被質疑立場:是否「為尊者諱」?對於一些重大爭議,比如二二八宣慰、徐蚌會戰「按兵不動」、1948年底對蔣介石總統「逼宮」等等,又有什麼說法?如果略而不提,那就是為親者諱;如果振振有詞提出反駁,則又會因為「白崇禧兒子」的關係,招引來「為爸爸翻案」之譏評。

1949年,時任華中軍政長官白崇禧(左)與國民黨總裁蔣介石合影

時間進入21世紀,白老師儼然已成為振興崑曲的統帥人物,可是述說父親一生猶如蛟龍騰空的身影事蹟,卻像無法辭卸的重擔,愈發沉重地壓在他的肩頭。很多白老師的粉絲都在問:白老師何不以他的生花妙筆,用文學筆法、從回憶視角,寫自己印象中的父親?如此豈不更可以感動人心,也可以不那麼吃力而不討好。

可是白老師在書寫父親的「家史」意圖之上,另有更宏大的「信史」追求:他想「尋」的這條龍,是父親曾經親身參與、奮鬥護持、最終埋骨於斯的中華民國;民國在中國大陸的失敗(用現在流行的話說,就是「中華民國輸到只剩台灣」),與父親相關之處何在?這才是他的核心疑問。

白老師也曾期待歷史學界大筆如椽,能夠寫出一部持論公允的白崇禧傳,但是盼了許久都落空。在海峽兩岸國共兩黨的「正統」史述裡,白崇禧都被抹消淡化,只留下一個「桂系軍閥」面孔。這種刻板臉譜將白崇禧描寫得野心陰險、機關算盡,卻不符史實。我更曾親眼看見白老師為了拍攝父親宣慰台灣紀錄片《關鍵十六天》而來到台南開山路延平郡王祠,在父親親題楹聯旁,竟看到最近設立的一塊說明牌,上面說白崇禧所題楹聯,乃黨國「穢蹟」,留下是為了給後世炯戒!我看到白老師默然久之。還原被扭曲掩蓋的歷史,已經是極為迫切的任務。

三、 隨著兩岸史料的逐步開放(包括在美國公開的蔣介石日記),還原史實有了信而有徵的根據。白老師也走出了翟志成教授所謂「客觀主義的陷阱」:作者可以採取明確的立場來著述——只要所言信而有徵,那麼抱持溫情與敬意為父親作傳,又有何不可!2012年出版的圖像集《父親與民國:白崇禧將軍身影集》就是白老師成功撥開迷霧的第一步。有句話說「相片會說話」,透過許多之前未曾公開的老照片,白崇禧的一生躍然紙上。

2014年出版的《止痛療傷:白崇禧將軍與二二八》是「父親三部曲」的第二部,對白崇禧在二二八事件後宣慰台灣作為進行整體檢視。由於二二八事件迄今還帶有政治影響,因此這本書的寫作格外謹慎:先以一篇附有學術格式附註的論文,以小時為單位,盡可能重建白崇禧來台灣宣慰的前因後果、16天行程,接著由白老師訪問了二二八受難者及家屬。這本書試圖要說明,儘管白崇禧未能救下所有無辜受牽連者的性命,卻對於二二八事件的善後起到關鍵作用。當近九旬高齡的受難者蕭錦文先生,用顫抖的聲音哽咽對白老師說:「要不是你父親搭救,我哪能多活這66年。」聽者都為之動容。

《止痛療傷》是白老師找我合作的第一部作品。身為白老師的小書迷,在求學路上我走得並不順遂,赴美攻讀博士被迫中輟,學詩不成,學劍也不成。我常感覺自己何德何能,竟能在作者欄上和一代文宗並列!正是因為這樣,在我寫作《悲歡離合四十年:白崇禧與蔣介石》遭遇困頓、在茫茫史海中載浮載沉,幾乎要喪失信心的時候,我常為自己打氣,心想自己既然能得白老師賞識,「強將手下無弱兵」,可不能辜負他的重託。

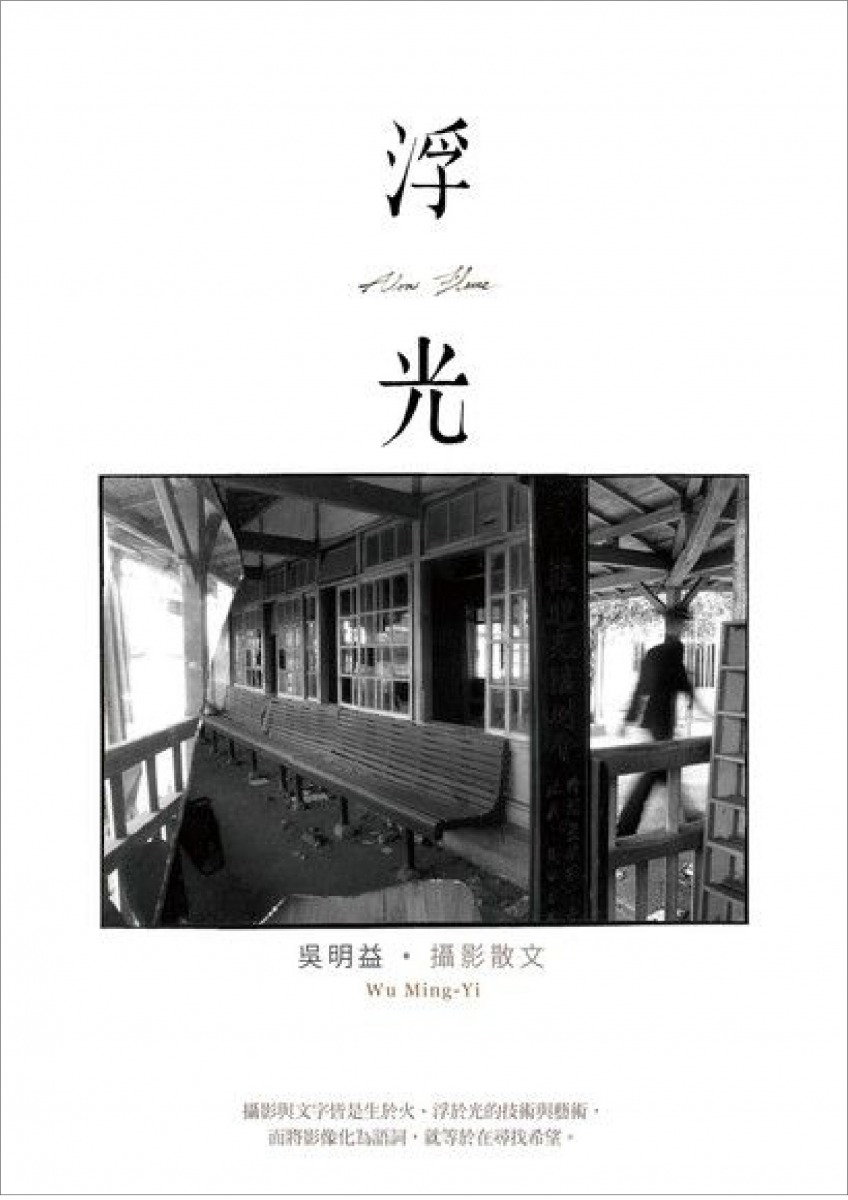

作家白先勇近十年致力整理父親白崇禧的傳記,已出版作品「父親三部曲」

《悲歡離合四十年:白崇禧與蔣介石》從1926年蔣、白初識開始說起,一直講到1966年白崇禧去世、蔣介石總統前來祭悼終卷。白崇禧與蔣介石從「貌合神合」到「貌合神離」,最後形同決裂,其實就是一幕民國軍事、政治史上的大悲劇。按照白老師的籌畫,我負責撰寫1926到1949年,台灣歲月則由他親自執筆。

為了蒐集史料,除了已出版的日記、回憶錄外,我們還跑遍了兩岸各檔案館與史政機關,比如國史館、國民黨黨史館、行政院國發會檔案管理局、南京的中國第二歷史檔案館,更遠赴美國史丹佛大學胡佛研究所,抄錄蔣氏日記。

這部書雖然為了言而有徵,採用學術格式,但是為了求其流暢好讀,只要不影響史實,我下筆時盡量增強其「戲劇張力」。在每章的開頭,都安排一段關鍵的場景,然後從這個場景帶出前後脈絡與每一章要回答的子題。有一章,我甚至讓當時年僅11歲的白老師也登場,充當我的「引言人」。

白老師私底下閒聊時,好幾次娓娓道來他童年記憶中親見的場景——比如父親帶他到上海國際飯店吃冰淇淋、母親帶他和四哥參加美齡宮的耶誕派對、上海復活節派對,他與兄姐和宋氏三姊妹玩起「紅綠燈」遊戲、三哥得知毛澤東來拜訪父親,竟要打電話報警抓毛、或是突然遇上登門拜訪密商大計的李宗仁,李司令長官一時童心大發、扮起老虎模樣和白老師玩耍——無不引人入勝,當然也都被我採用,逐一寫進書中。

1946年12月,美齡宮中聖誕晚會,前排右6為白先勇母親馬佩璋

四、 《悲歡離合四十年:白崇禧與蔣介石》是「父親三部曲」的最終章,以堂堂正正的史筆,從蒙冤含垢處入手,與汙衊構陷交鋒,和傳說扭曲正面對決,帶著溫情與敬意,讓史料證據說話,從歷史的縱深、人子的視角,重現一代名將白崇禧的戰略思想與生平事功。

對於蔣、白四十年分合的重大爭議事件,如所謂「徐蚌會戰白崇禧按兵不動」、「兩封電報逼宮」等,本書均進行深入的研究與辨析。透過首次公開的私人函件,我們發現徐蚌會戰前白崇禧曾面見蔣總統,作最後的據理力爭,無奈兩人戰略分歧過大,白總司令拒絕指揮一場與其戰略構想背道而馳的戰爭。

引用白崇禧致廣西省主席黃旭初的密函,我們得知美國曾經私下照會桂系:蔣若下台,美援就來。桂系李、白等人因此對於美國抱持不切實際的期待。等到蔣氏被美國壓力逼迫下野,美國卻翻臉不認帳,徒然使蔣認為桂系「叛逆」,遠勝於「共匪」。

1946年2月17日,蔣介石(左)與白崇禧在南京出席軍事復原會議

上冊〈北伐.抗戰〉從「小諸葛」白崇禧平定廣西諸役初露鋒芒講起,因戰略觀與蔣介石契合,獲拔擢總司令行營參謀長,舉兵北伐。蔣和白都是行事強悍的人,然而白作風直接明快,不免令多疑雄猜的蔣總司令暗生疑心,其後蔣介石被逼下野,白崇禧領兵直入北京,名聲響徹京華,已然成為蔣介石最欲拔除的眼中釘。其後爆發湘變,接著蔣桂戰爭,桂系與中央對峙8年,白崇禧被迫逃亡。及至抗戰爆發,為共同抗日,白崇禧獨排眾議和談,入京就職副參謀總長,積極布署、四方鏖戰,八年抗戰白蔣之間雖曲折難數,尚屬融洽。

中冊〈國共內戰〉從1946年國共東北之爭說起。這場「失去的勝利」,令白氏晚年都還頓首跌足、嗟嘆不已。白崇禧擔任國防部長,是蔣肯定白的才幹,然而蔣卻不讓白參與作戰決策。白以部長出鎮大別山,對戰劉伯承、鄧小平。其後白崇禧助桂系李宗仁當選副總統,擊敗孫科,蔣白關係發生重大改變。蔣免去白國防部長,命其轉任華中剿總,襄樊保衛戰後白對蔣越級干涉指揮公開批評,徐蚌會戰兩人戰略看法分歧,白拒絕指揮,蔣將戰敗之因諉過於白拒絕領兵營救。

國軍連番失利,民心動搖,白連發蔣「亥敬」、「亥全」電報,敦促向美尋求調停,一番以國為重的慷慨陳詞,被蔣解讀為桂系陰謀奪權,蔣白關係已無可彌補。白崇禧在華中與林彪鏖戰八個月,換得「中華民國在台灣」的出現。除去一切枝微末節,我們認為蔣白之間的衝突,實導源於兩人在抗戰勝利之後,戰略看法的南轅北轍。

下冊〈台灣歲月〉從代總統李宗仁滯美不歸,白崇禧與蔣介石關係緊張說起。渡海來台後,白崇禧既無兵權,亦無政權,僅有閒職在身。後無端捲入黃鐵駿投共案,白自1938年即擔任回教協會理事長一職,也因蔣忌其「挾外自重」被迫辭去,國民大會中,「白崇禧按兵不動」的流言再起……。白老師提出蔣氏因為無法承受失去大陸之痛,心態發生扭曲,產生妄恐症狀,幻想白崇禧將對其不利。二十四小時的特務跟監從未停過,白家全家對此戒慎恐懼,壓力沉重,但白仍舊淡泊自處,與台灣民間人士交流,享受天倫。在台17年,於1966年歸真,身受不平待遇,少有怨言,然而蔣介石最終還是未能與白崇禧和解,兩人念茲在茲的復國大業,徒留千古遺憾。

司馬遷在《史記.老子列傳》裡描寫孔子問禮於老子之後的感想:「鳥,吾知其能飛;魚,吾知其能游;獸,吾知其能走。走者可以用罔,游者可以為綸,飛者可以為矰。至於龍,吾不能知其乘風雲而上天。吾今日見老子,其猶龍耶!」白老師書寫父親、還原民國史的歷程,也像極了尋找那「乘風雲而上天」的龍。我很榮幸可以站在文化巨人的肩頭,飽覽山河千古興亡,描繪出這條歷史巨龍飛騰的麟爪。●

VIDEO

白先勇朗讀作品〈父親歸真〉,為得知父親過世後,感受到父親個人生命的消逝,其實是整個大時代終結的縮影

悲歡離合四十年:白崇禧與蔣介石【上中下三冊】 內容簡介➤ 】

作者簡介:

白先勇 Writer’s Workshop )文學創作碩士。

廖彥博

OB:是否有推薦的睡前讀物或是失眠讀物?

OB:是否有推薦的睡前讀物或是失眠讀物?

OB:有無一本書令你百翻不倦,每隔幾年就要複習一次?為什麼呢?

OB:有無一本書令你百翻不倦,每隔幾年就要複習一次?為什麼呢? 王榆鈞:楊牧《一首詩的完成》

王榆鈞:楊牧《一首詩的完成》

郝妮爾:吳明益老師的《浮光》。讀到《浮光》以前,我一直認為自己是不喜歡散文的。相較於《家裡水邊那麼近》、《蝶道》

郝妮爾:吳明益老師的《浮光》。讀到《浮光》以前,我一直認為自己是不喜歡散文的。相較於《家裡水邊那麼近》、《蝶道》

書.人生.白先勇》父親三部曲的尋龍之旅—《悲歡離合四十年:白崇禧與蔣介石》

一、

後來我覺得:白先勇老師書寫父親、還原民國史的歷程,就像是一場尋龍記。

1963年,白老師的母親逝世,他遵照回教儀軌走了40天墳後赴美讀書。在大地冰封的愛荷華州讀文學的白老師,心中記掛的竟不是學業,而是「大陸是怎麼失去的?」當時白老師的父親還健在,可是由於政治氣氛形格勢禁,說話極為謹慎;白老師自己在服役時更親耳聽過台上教官說,徐蚌會戰時,就是因為白崇禧按兵不動,國軍才會失敗。1949年天崩地裂,江山變色,那是一場接著一場的敗仗,堆疊出來的深淵。這場大失敗,至今還沒有足夠論說,其原因仍然應該仔細評析。

1966年12月2日夜裡,白老師接到三哥先誠從紐約打來的長途電話,告知父親去世的噩耗。「由於事出突然,」白老師日後寫道:「我第一個反應不是悲傷,是肅然起敬的一種震懾。」從此以後,「父親白崇禧」對白老師而言既是孺慕與思念,也是志業與責任。

身為人子,「先父母以及他們那個憂患重重的時代」必須銘記;父親實有大功於國家,功績應該彰顯。而為了追索三千里地河山、四十年來家國,為什麼一朝風雲驟變,突然倉皇辭廟,更必須找到民國人物白崇禧的角色和歷史地位。換言之,撰寫一部父親事蹟的「家史」和解答河山鼎革疑惑的「信史」,已經成為白老師作品裡隱約浮現的旋律。

1971年集結出版的短篇小說集《台北人》,到處可見民國史與父親的影跡:〈梁父吟〉裡武昌起義當夜站在黃鶴樓欄杆上狂呼「革命英雄在此」的王孟養、〈思舊賦〉裡忠心耿耿不忘舊主的羅伯娘、〈歲除〉裡打過台兒莊大戰的川軍老兵賴鳴升。作為全篇壓軸的〈國葬〉,更是畫龍點睛:已經出家為僧的副長官劉行奇對著秦副官回憶起他九死一生突圍出險、輾轉來台灣見長官時,長官對他說道:

「李浩然長官」與「十幾萬的廣東子弟」,說的不正是白崇禧和麾下桂軍?北伐成功,抗戰勝利,白上將與廣西軍實有大功存焉,然而國共內戰卻一敗塗地,桂系最後花果飄零。滄桑之外,何以至此?難道不該細細說分明嗎?

二、

《台北人》用文學筆法寫民國史的滄桑,白老師更有直書歷史的一面。自從1994年從加州大學退休後,他心心念念希望能寫出一部父親的傳記。隔年起,每隔幾年,就有講述父親重要史事的論文問世,如〈徐州會戰:台兒莊大捷〉(1995年《聯合報》連載)、〈「養虎貽患」——父親的憾恨:1946年春夏間國共第一次四平街會戰之前因後果及其重大影響〉(1999年11月《當代》雜誌)以及〈廣西精神:建設廣西模範省,1931至37年〉(2006年3月《印刻文學生活誌》)。

這些論文顯出「歷史家白先勇」的史識洞見。「最讓我們驚異的,並不是白氏撰寫與中共黨史相關的論文居然能符合史學的繩墨,」曾在中央研究院近代史研究所任職的翟志成教授指出:「而是他能運用文學家的想像力,推測蔣中正在四平大捷後發布停戰令的真正原因,主要並非屈於美國的壓力,而是一心以為共軍易與:此次不妨放過,不服下次再打。這是我們這些中共黨史學者想不到也說不出來的,所以印象格外深刻。」

不過,相形於「文學大師白先勇」的巨大身影,白老師的寫史之筆被遮掩住了。問題首先來自史料:寫史必須根據史料,而在1990年代,許多重要的史料尚未公開(或不容易查找),使得歷史人物的回憶錄難以覆按查證,自然難以寫出確鑿公允的研究文字。

寫史者的身分則是更大的問題。身為白上將之子,白老師寫的父親傳記難免被質疑立場:是否「為尊者諱」?對於一些重大爭議,比如二二八宣慰、徐蚌會戰「按兵不動」、1948年底對蔣介石總統「逼宮」等等,又有什麼說法?如果略而不提,那就是為親者諱;如果振振有詞提出反駁,則又會因為「白崇禧兒子」的關係,招引來「為爸爸翻案」之譏評。

時間進入21世紀,白老師儼然已成為振興崑曲的統帥人物,可是述說父親一生猶如蛟龍騰空的身影事蹟,卻像無法辭卸的重擔,愈發沉重地壓在他的肩頭。很多白老師的粉絲都在問:白老師何不以他的生花妙筆,用文學筆法、從回憶視角,寫自己印象中的父親?如此豈不更可以感動人心,也可以不那麼吃力而不討好。

可是白老師在書寫父親的「家史」意圖之上,另有更宏大的「信史」追求:他想「尋」的這條龍,是父親曾經親身參與、奮鬥護持、最終埋骨於斯的中華民國;民國在中國大陸的失敗(用現在流行的話說,就是「中華民國輸到只剩台灣」),與父親相關之處何在?這才是他的核心疑問。

白老師也曾期待歷史學界大筆如椽,能夠寫出一部持論公允的白崇禧傳,但是盼了許久都落空。在海峽兩岸國共兩黨的「正統」史述裡,白崇禧都被抹消淡化,只留下一個「桂系軍閥」面孔。這種刻板臉譜將白崇禧描寫得野心陰險、機關算盡,卻不符史實。我更曾親眼看見白老師為了拍攝父親宣慰台灣紀錄片《關鍵十六天》而來到台南開山路延平郡王祠,在父親親題楹聯旁,竟看到最近設立的一塊說明牌,上面說白崇禧所題楹聯,乃黨國「穢蹟」,留下是為了給後世炯戒!我看到白老師默然久之。還原被扭曲掩蓋的歷史,已經是極為迫切的任務。

三、

隨著兩岸史料的逐步開放(包括在美國公開的蔣介石日記),還原史實有了信而有徵的根據。白老師也走出了翟志成教授所謂「客觀主義的陷阱」:作者可以採取明確的立場來著述——只要所言信而有徵,那麼抱持溫情與敬意為父親作傳,又有何不可!2012年出版的圖像集《父親與民國:白崇禧將軍身影集》就是白老師成功撥開迷霧的第一步。有句話說「相片會說話」,透過許多之前未曾公開的老照片,白崇禧的一生躍然紙上。

2014年出版的《止痛療傷:白崇禧將軍與二二八》是「父親三部曲」的第二部,對白崇禧在二二八事件後宣慰台灣作為進行整體檢視。由於二二八事件迄今還帶有政治影響,因此這本書的寫作格外謹慎:先以一篇附有學術格式附註的論文,以小時為單位,盡可能重建白崇禧來台灣宣慰的前因後果、16天行程,接著由白老師訪問了二二八受難者及家屬。這本書試圖要說明,儘管白崇禧未能救下所有無辜受牽連者的性命,卻對於二二八事件的善後起到關鍵作用。當近九旬高齡的受難者蕭錦文先生,用顫抖的聲音哽咽對白老師說:「要不是你父親搭救,我哪能多活這66年。」聽者都為之動容。

《止痛療傷》是白老師找我合作的第一部作品。身為白老師的小書迷,在求學路上我走得並不順遂,赴美攻讀博士被迫中輟,學詩不成,學劍也不成。我常感覺自己何德何能,竟能在作者欄上和一代文宗並列!正是因為這樣,在我寫作《悲歡離合四十年:白崇禧與蔣介石》遭遇困頓、在茫茫史海中載浮載沉,幾乎要喪失信心的時候,我常為自己打氣,心想自己既然能得白老師賞識,「強將手下無弱兵」,可不能辜負他的重託。

《悲歡離合四十年:白崇禧與蔣介石》從1926年蔣、白初識開始說起,一直講到1966年白崇禧去世、蔣介石總統前來祭悼終卷。白崇禧與蔣介石從「貌合神合」到「貌合神離」,最後形同決裂,其實就是一幕民國軍事、政治史上的大悲劇。按照白老師的籌畫,我負責撰寫1926到1949年,台灣歲月則由他親自執筆。

為了蒐集史料,除了已出版的日記、回憶錄外,我們還跑遍了兩岸各檔案館與史政機關,比如國史館、國民黨黨史館、行政院國發會檔案管理局、南京的中國第二歷史檔案館,更遠赴美國史丹佛大學胡佛研究所,抄錄蔣氏日記。

這部書雖然為了言而有徵,採用學術格式,但是為了求其流暢好讀,只要不影響史實,我下筆時盡量增強其「戲劇張力」。在每章的開頭,都安排一段關鍵的場景,然後從這個場景帶出前後脈絡與每一章要回答的子題。有一章,我甚至讓當時年僅11歲的白老師也登場,充當我的「引言人」。

白老師私底下閒聊時,好幾次娓娓道來他童年記憶中親見的場景——比如父親帶他到上海國際飯店吃冰淇淋、母親帶他和四哥參加美齡宮的耶誕派對、上海復活節派對,他與兄姐和宋氏三姊妹玩起「紅綠燈」遊戲、三哥得知毛澤東來拜訪父親,竟要打電話報警抓毛、或是突然遇上登門拜訪密商大計的李宗仁,李司令長官一時童心大發、扮起老虎模樣和白老師玩耍——無不引人入勝,當然也都被我採用,逐一寫進書中。

四、

《悲歡離合四十年:白崇禧與蔣介石》是「父親三部曲」的最終章,以堂堂正正的史筆,從蒙冤含垢處入手,與汙衊構陷交鋒,和傳說扭曲正面對決,帶著溫情與敬意,讓史料證據說話,從歷史的縱深、人子的視角,重現一代名將白崇禧的戰略思想與生平事功。

對於蔣、白四十年分合的重大爭議事件,如所謂「徐蚌會戰白崇禧按兵不動」、「兩封電報逼宮」等,本書均進行深入的研究與辨析。透過首次公開的私人函件,我們發現徐蚌會戰前白崇禧曾面見蔣總統,作最後的據理力爭,無奈兩人戰略分歧過大,白總司令拒絕指揮一場與其戰略構想背道而馳的戰爭。

引用白崇禧致廣西省主席黃旭初的密函,我們得知美國曾經私下照會桂系:蔣若下台,美援就來。桂系李、白等人因此對於美國抱持不切實際的期待。等到蔣氏被美國壓力逼迫下野,美國卻翻臉不認帳,徒然使蔣認為桂系「叛逆」,遠勝於「共匪」。

上冊〈北伐.抗戰〉從「小諸葛」白崇禧平定廣西諸役初露鋒芒講起,因戰略觀與蔣介石契合,獲拔擢總司令行營參謀長,舉兵北伐。蔣和白都是行事強悍的人,然而白作風直接明快,不免令多疑雄猜的蔣總司令暗生疑心,其後蔣介石被逼下野,白崇禧領兵直入北京,名聲響徹京華,已然成為蔣介石最欲拔除的眼中釘。其後爆發湘變,接著蔣桂戰爭,桂系與中央對峙8年,白崇禧被迫逃亡。及至抗戰爆發,為共同抗日,白崇禧獨排眾議和談,入京就職副參謀總長,積極布署、四方鏖戰,八年抗戰白蔣之間雖曲折難數,尚屬融洽。

中冊〈國共內戰〉從1946年國共東北之爭說起。這場「失去的勝利」,令白氏晚年都還頓首跌足、嗟嘆不已。白崇禧擔任國防部長,是蔣肯定白的才幹,然而蔣卻不讓白參與作戰決策。白以部長出鎮大別山,對戰劉伯承、鄧小平。其後白崇禧助桂系李宗仁當選副總統,擊敗孫科,蔣白關係發生重大改變。蔣免去白國防部長,命其轉任華中剿總,襄樊保衛戰後白對蔣越級干涉指揮公開批評,徐蚌會戰兩人戰略看法分歧,白拒絕指揮,蔣將戰敗之因諉過於白拒絕領兵營救。

國軍連番失利,民心動搖,白連發蔣「亥敬」、「亥全」電報,敦促向美尋求調停,一番以國為重的慷慨陳詞,被蔣解讀為桂系陰謀奪權,蔣白關係已無可彌補。白崇禧在華中與林彪鏖戰八個月,換得「中華民國在台灣」的出現。除去一切枝微末節,我們認為蔣白之間的衝突,實導源於兩人在抗戰勝利之後,戰略看法的南轅北轍。

下冊〈台灣歲月〉從代總統李宗仁滯美不歸,白崇禧與蔣介石關係緊張說起。渡海來台後,白崇禧既無兵權,亦無政權,僅有閒職在身。後無端捲入黃鐵駿投共案,白自1938年即擔任回教協會理事長一職,也因蔣忌其「挾外自重」被迫辭去,國民大會中,「白崇禧按兵不動」的流言再起……。白老師提出蔣氏因為無法承受失去大陸之痛,心態發生扭曲,產生妄恐症狀,幻想白崇禧將對其不利。二十四小時的特務跟監從未停過,白家全家對此戒慎恐懼,壓力沉重,但白仍舊淡泊自處,與台灣民間人士交流,享受天倫。在台17年,於1966年歸真,身受不平待遇,少有怨言,然而蔣介石最終還是未能與白崇禧和解,兩人念茲在茲的復國大業,徒留千古遺憾。

司馬遷在《史記.老子列傳》裡描寫孔子問禮於老子之後的感想:「鳥,吾知其能飛;魚,吾知其能游;獸,吾知其能走。走者可以用罔,游者可以為綸,飛者可以為矰。至於龍,吾不能知其乘風雲而上天。吾今日見老子,其猶龍耶!」白老師書寫父親、還原民國史的歷程,也像極了尋找那「乘風雲而上天」的龍。我很榮幸可以站在文化巨人的肩頭,飽覽山河千古興亡,描繪出這條歷史巨龍飛騰的麟爪。●

作者:白先勇、廖彥博

出版:時報出版

定價:1350元

【內容簡介➤】

作者簡介:

白先勇

1937年生,廣西桂林人。台大外文系畢業,愛荷華大學「作家工作室」(Writer’s Workshop)文學創作碩士。

白先勇為北伐抗戰名將白崇禧之子,幼年居住於南寧、桂林,1944年逃難至重慶。抗戰勝利後曾移居南京、上海、漢口、廣州。一九四九年遷居香港,1952年來台與父母團聚。1963年赴美留學、定居,1965年獲碩士學位,赴加州大學聖芭芭拉分校東亞語言文化系任教中國語言文學,1994年退休。1997年加州大學聖芭芭拉分校圖書館成立「白先勇資料特藏室」,收錄一生作品的各國譯本、相關資料與手稿。

白先勇是小說家、散文家、評論家、戲劇家,著作極豐,短篇小說集《寂寞的十七歲》、《台北人》、《紐約客》,長篇小說《孽子》,散文集《驀然回首》、《明星咖啡館》、《第六隻手指》、《樹猶如此》,舞台劇劇本《遊園驚夢》、電影劇本《金大班的最後一夜》、《玉卿嫂》、《孤戀花》、《最後的貴族》等。兩岸均已出版《白先勇作品集》。白先勇的小說多篇曾改編為電影、電視、舞台劇,並翻譯成多國文字。關於白先勇文學創作的研究,兩岸均不斷有學者投入,人數眾多,面向多元,形成白先勇文學經典化現象。

加大退休後,投入愛滋防治的公益活動和崑曲藝術的復興事業,製作青春版《牡丹亭》巡迴兩岸、美國、歐洲,獲得廣大迴響。從「現代文學傳燈人」,成為「傳統戲曲傳教士」。

2014年在台灣大學開設《紅樓夢》導讀通識課程三個學期,將畢生對《紅樓夢》的鑽研體會,傾囊相授學子,深受兩岸學生歡迎。課程錄影先置台大開放式課程網站與趨勢教育基金會網站,供校內外人士點閱,之後並出版《白先勇細說紅樓夢》、策畫編纂《正本清源說紅樓》。

近十年開始致力整理父親白崇禧的傳記,2012年出版《父親與民國──白崇禧將軍身影集》,在兩岸三地與歐美漢學界,都受到重視,並引起廣大迴響;2014年出版《止痛療傷:白崇禧將軍與二二八》;與廖彥博共同輯整白崇禧將軍一生史料,完成著作《悲歡離合四十年──白崇禧與蔣介石》。

廖彥博

國立政治大學歷史系碩士,美國維吉尼亞大學歷史系博士班。

著有《三國和你想的不一樣》、《蔣氏家族生活祕史》、《個人旅行:西雅圖》、《時代之子:康熙》、《一本就懂中國史》、《止痛療傷:白崇禧將軍與二二八》(與白先勇合著)、《決勝看八年:抗戰史新視界》等;譯有《大清帝國的衰亡》、《中國將稱霸21世紀嗎?》、《謊言的年代:薩拉馬戈雜文集》、《漫遊中古英格蘭》、《OK正傳》、《流離歲月:抗戰中的中國人民》、《社群.王朝:明代國家與社會》、《中國的靈魂:後毛澤東時代的宗教復興》、《世紀中國:近代中國百年圖像史》等書。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量