話題》讓三浦紫苑與你聊聊生活──讀《不小心就喜歡上了!》

你有過這樣的經驗嗎?學生時代曾經心儀某位名作家,湊巧有機會在大學選修到他的課程,或是聽到他的客座演講,結果卻發現作家的書雖然寫得好看,但講話平鋪直述、毫無起伏,不知道重點在哪裡,令人昏昏欲睡。

會寫的人不一定會講,會講的人也不一定會寫,相信多數讀者應該早就明白這個道理。同樣的,一個能夠把小說寫得精彩絕倫的作家,也不等同於他的散文就能寫得吸引人。本來小說和散文就是兩個不同的文類,需要用到的創作技巧各自迥異。

散文家不一定會跨行寫小說,但偏偏大部分的小說家好像都滿喜歡出散文集。散文是否只是小說家的玩票性質,或是「一生懸命」寫出來的呢?雖然只有作家本人才知道,但我確實讀過一些厲害的小說家寫的散文集(尤其是日本作家),讀完常有一種在課堂上昏昏欲睡的即視感。

當然,那或許跟我對散文的想像和期望有關。畢竟華文語境中的「散文」是一種兼具抒情性、文學性與主觀性的創作體裁,而不是僅以虛構與否來劃分的「非小說」類別。總之,當我們說一個作家很有寫作的才華時,不代表這個人就有辦法把兩種文類都掌握得好。

但三浦紫苑不一樣。她是我少數讀過,小說與散文都能寫得引人入勝的日本作家。

➤因為是三浦紫苑

三浦紫苑的小說總是充滿閱讀的快感:人物獨特,情節流暢,對話鮮活有神。這些特質也悄悄滲入她的散文裡。只是那些虛構的人物,變成真實生活的人際關係;角色的對白,換成了她與自己的對話;至於那些小說中的奇想,則變成了日常瑣事裡不經意的光芒。讀她的散文,跟讀她的小說一樣,充滿閱讀的快感,依然有著讓人想要一頁接著一頁看下去的魅力。

過去我曾經讀過三浦紫苑談創作小說的散文集,也有幸透過網路視訊採訪過她,當時就知道她不寫小說時,依然妙語如珠。三浦紫苑本身就是個有趣的人。這回讀到她的最新散文集《不小心就喜歡上了!》,再次確認了因為她真的很會寫,所以才有能力將個性裡的幽默感、異於常人(是稱讚!)的世界觀,以精準的文字去呈現出來。於是身為讀者的我們,便能夠感受「從人到作品」不失真的趣味。

《不小心就喜歡上了!》這本散文集收錄三浦紫苑自2012年至2023年在報章雜誌發表的文章。主題橫跨日常觀察、生活趣味與文學熱情。她以獨特視角捕捉生活中微小卻閃亮的事物,例如從鞋子、指甲彩繪到寶塚歌劇團,無不展現她對美好細節的執著。書中也不乏她與螞蟻、蛞蝓、烏鴉的妙趣互動,輕鬆詼諧又充滿戲劇感。她對植物與小生物的溫柔凝視,和對文學的深情閱讀並存,從夏目漱石到太宰治,透過她的視角有了不同於教科書的解讀。而那些尚未讀完的書堆,則被她視為對未來的信念。

三浦紫苑以細膩筆觸與獨有幽默,把生活寫成一則則讓人會心一笑的小品,讀來輕盈,卻餘韻溫柔。當我讀到那些令人莞爾的段落、捧腹大笑的篇章,或是不可思議她怎麼會有這麼特別的想法時,常會想如果她在我LINE好友裡,我大概會立刻傳訊給她:「妳真的很瘋欸!」而那股「我懂妳的瘋」的默契,正是我閱讀這本書最大的快樂。

例如,她寫到接受了中年,認為:「所以即使胖,也是天經地義!」但當她站上體重計時,卻又被顯示的數字打擊精神。最後,她做的事情不是減肥,竟然深信一定是體重計壞掉了,乾脆拔掉電池。書中也寫到不少讓我心有戚戚焉的追星態度:

「入坑只要一瞬間,但一掉入就是一輩子。」或毫不避諱地喊出:「比起文字我竟然更迷戀小鮮肉嗎!我真是太沒用了!」而當她寫專欄文章寫到嚴重離題時,她也誠實坦承:「指定的主題是談論『日常中的美』……有時候一整個月都沒有美,這就是生活(耍賴)!」甚至也直言:「沒必要勉強愛上閱讀……沒有絕對非愛上什麼不可的規定。隨心所欲,以適合自己的方式過日子就行了。」

➤心情直播般的閱讀體驗

三浦紫苑的散文風格獨特,帶著一股「オタクトーク」的氣氛,翻成中文可以說是「熱血宅宅傾訴」或「迷妹式碎念」的語法。她以熱情、真實的語調分享生活裡對瑣事的熱愛,讓讀者感到親近。她在文中大量使用括號,括號內的文字,習慣吐槽自己。大辣辣的發言,很誠實。誠實到我讀到失笑,卻也替她捏把冷汗。

像是在旅遊專欄邀稿中,敢說出「我這人天生懶得出門」;不只懶得出門,她甚至還說「若無外出計劃,甚至能連續五日不沖澡」(大驚!還好後來有改變)然而,她的搞笑敘述只是一種包裝,語言後面藏著仍是她看待人事物的信念,激起我們也想回頭重新審視日常生活,把生活也過得有趣。

我花了幾個睡前的晚上,讀完這本書。有時錯覺,我在聆聽一個作家的深夜廣播電台。聽三浦紫苑自言自語,跟聽眾(讀者)聊天。換成現代一點的說法,就是作家的文字版Podcast或IG直播吧。讀她的文字告白,活靈活現,感覺像是她在麥克風前的獨白,心情直播不NG。

雖然三浦紫苑總愛打趣說自己有多懶、有多少壞習慣,但其實這本書徹頭徹尾就是一個日常觀察者,對於生活的熱情、真誠與好奇。即使是獨活、獨食或獨旅,仍珍重與他者的互動,而不將自己活成與世隔絕或一意孤行的狀態。我覺得這是人到中年很重要的事。

「他者的存在和氣息,為日常帶來光輝,有時也會造成摩擦。我再次認清,這個世界之所以美麗,根本就在於『多元性』以及『不受控』。」

我和三浦紫苑同年出生、同星座,生日只差兩天。在她的生活中,我看見不少自己的影子(不包括不沖澡的部分喲)。我希望我也能像她一樣,始終抱持「擁有熱愛的事物真的很棒」的生活信念,並且保持「一不小心就喜歡上了」的單純和衝勁。

最後,我也想碎碎念一下。我想對三浦桑說,為了身心健康著想,我們偶爾還是別那麼「不受控」比較好啦!(至少在吃宵夜這方面)還有,看電子書別再用手機了。去買台電子閱讀器吧!對眼睛比較好喲——來自一位飛蚊症作家(就是我本人)的溫馨忠告。●

|

|

|

作者簡介:三浦紫苑(三浦しをん) |

不小心就喜歡上了!

不小心就喜歡上了!

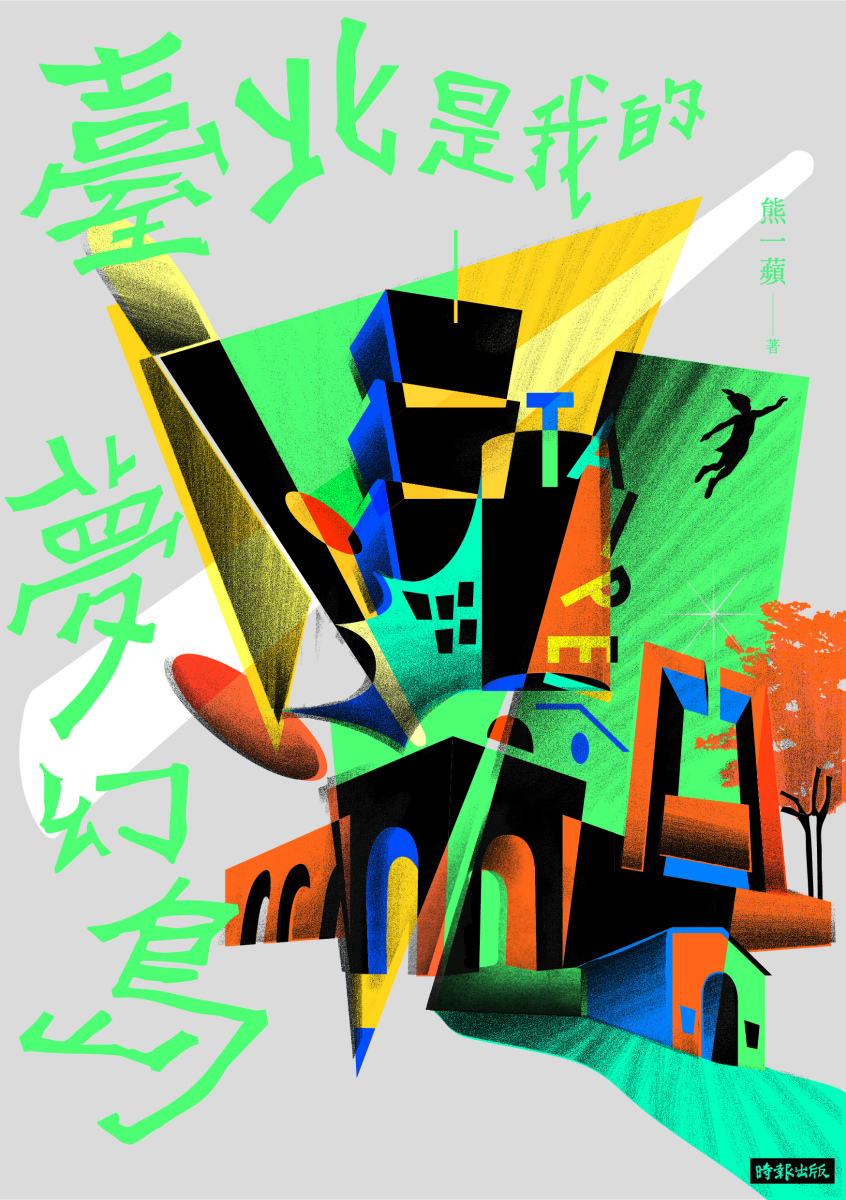

臺北是我的夢幻島

臺北是我的夢幻島

OB短評》#538區隔時間與環境的極品好書懶人包

●走讀伊斯蘭

從聖城麥加到富都朵哈,定義伊斯蘭千年文明的15座城市

Islamic Empires: Fifteen Cities that Define a Civilization

賈斯汀.馬羅吉(Justin Marozzi)著,苑默文譯,聯經出版

推薦原因: 知 樂

從麥加到朵哈,以15座名城解析伊斯蘭文明,走馬看花卻體感十足,讓人想起拿著《Longly Planet》悠遊探索的異質時光:傳統市集的金沙光影、人文薈萃的中世紀宮廷、茉莉飄香的清真寺、海市蜃樓般的未來天際線⋯⋯作者並未迴避腥風血雨的歷史,卻成功扭轉了國際新聞對中東的刻板印象。【內容簡介➤】

●阿修羅時間

王兆基著,木馬文化,380元

推薦原因: 文 樂

以粵語為聲韻,譜地方標誌性的節奏感。文字的語意、音調、圖像交錯佈陣,城、邨、山、島、海,人、情、物、時、態,成當代的詩中有畫與話。使無聲者得以表態,無生命者蘊含感知,又將觀者融入屬於香港的風景與命運之中。帶著如阿修羅的爆裂內力,歷塵世的成、住、壞、空。【內容簡介➤】

●摘柿記

林琪香著,木馬文化,500元

推薦原因: 文 樂

以片段的日常為經緯,織出一幅靜謐而溫厚的生活圖景,透露出一種帶有日式感性的生活態度——珍惜舊物、堅持手感、回應自然。也將周遭人事物寫成了一部五感飽滿,心思細密的微觀民族誌。如此慢活的步調,化為身在塵世又自適其外的姿態,讓讀者重新反觀身心的節奏與感知,帶來「返景深林,復照青苔」的內在之境。【內容簡介➤】

●大和神威

武士、王妃、巫女、企業家、文化人、航海家……20位教科書級日本歷史人物,如何粹鍊出當世大和之魂

The Japanese: A History in Twenty Lives

克里斯多夫・哈定(Christopher Harding)著,江威儀、高嘉俊、蔡筱慈譯,聯經出版,680元

推薦原因: 知 樂

本書從2000餘年的日本史中挑選20條跨越性別、時代、階級、領域的人生,嘗試回答「何謂日本」的大哉問。每個歷史時期都展現了選擇的新意,以呼應所欲呈現的時代特質。特別是當歌手美空雲雀、漫畫家手塚治虫與雅子皇后(再加上政治家田中角榮),一起勾勒出日本戰後的重生,我們都接收到了20世紀中後期的氣息與氣氛。每一篇章的進行都有明快的節奏感和有趣的切入點,即使做為床邊故事或午後讀物,也都能讓人津津有味。【內容簡介➤】

●中華料理的世界史

從小籠包、海南雞飯到唐人街雜碎,跨越民族國界的澎湃美食之旅

中国料理の世界史:美食のナショナリズムをこえて

岩間一弘著,陳嫻若譯,聯經出版,750元

推薦原因: 知 議 樂

本書不只析理了中餐的直系傳承,還彙整了跨國跨洋的多元變種,從傅培梅食譜到世界各地的創意中華料理,既是味蕾的實驗,又是文化的衝撞,洋洋灑灑,有容乃大。美食家們其實也不必吃得那麼基本教義派了。【內容簡介➤】

●風景與面貌

Landschaften und Antlitze

衛立伯(Erich Wilberg)著,梁景峯編譯,黑眼睛文化,380元

推薦原因: 議 文 樂 獨

從一部1939年北京出版的德語詩集出發的解謎之旅。詩中寫出了20世紀前期北方中國、蒙古與朝鮮的風景與意象,從自然氣息到歷史流風,詩意像是塵埃在時間的光影中折射。譯者透過近30年時光的追索,述說了一則長年被掩蓋於變動與戰亂之下的傳奇,文化人與他們追求的文化如何在時代的陰霾中,透過詩歌捧住片刻的寧靜。【內容簡介➤】

●臺灣的紋理1

自然篇——地質地景、生物演化、環境變遷極簡史冊

Natural texture of Taiwan:Stories of the Nature, Landscape and Biology of Taiwan

丁宗蘇、沈淑敏、林宗儀、林俊全、柯金源、陳文山、曾晴賢、楊守義、劉瑩三、鄧文斌、簡龍祥著,野人出版,700元

推薦原因: 知 議

大人的台灣地理、地科、生物總合教科書。名師們傾全力傳授畢生功力,多年的修煉心法已經化為華麗的有形祕笈。全書具體扼要地呈現臺灣的地理形貌、地質構造、生態組成,將立體、鮮活、富含生命力的臺灣,紋描刻畫入心。【內容簡介➤】

●幸福的監控國家

中國如何成為高度監控社會

幸福な監視国家.中国

梶谷懷、高口康太著,黃聖翰譯,春山出版,380元

推薦原因: 批 思 議

標題下得淒極,好極,諷刺極!明明一舉一動都被監控著,卻有幸福的微醺感,甚至想對外輸出,以進大同。雖然劍指中國,但眼明心亮的作者也直接挑明,這可能正是全面數位化的普遍結果,尤其是當我們不再堅決捍衛自由民主的時候。【內容簡介➤】

●靈隱

葛亮著,聯經出版,450元

推薦原因: 文 樂

這部繪聲繪影的小說,寫出了光鮮帷幕後的香港內裡。精心打磨的細節有如催眠導引,恍兮惚兮,像《海上花》,又似《胭脂扣》,一不小心,奇情故事倒成了背景,歷史、感官、人情一一落入氛圍,不時凝聚成事件。這是物哀,更是物喜。【內容簡介➤】

●鏡子裡的那人

葉相君著,釀出版,320元

推薦原因: 文 樂

此書讀來有種微妙的鄉愁,來自作品中的各種文青養分、生活氛圍與感官經驗,讓文字塑造出一個既熟悉又疏離的閱讀空間。這個閱讀感覺,透過音樂、記憶、詩意等方法(同時也是主題)鋪陳開展。建築的不只是意象、還有承載意象的空間,留下的不只是片段、亦有片段的系列性,讓固著的流動,讓流動的也相互連結。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量