閱讀通信 Vol.86》夏天就是要躺著看漫畫

啊囉哈~炎熱的夏日到來,通通編嚴守社交距離,下班、放假一個樣,通通躺在沙發看漫畫~

啥咪你說通通編不務正業?這年頭漫畫議題超展開,從生活、愛情、搞笑,還有2017年至今,每出刊必被識貨老鳥下架的4期紀實漫畫刊物《熱帶季風》。慢工總編黃珮珊在今年1月交出最後一期,放眼刊物4期的主題定位明確,每一本都水噹噹,她的出刊目標:希望呈現圖像小說的多元性、放入延伸論述增加知識含金量、讓年輕創作者有發表平台更被看到……哇噻真是全壘打捏,通通編不禁散發迷妹的眨眼!

上個月慢工出版舉辦兩位《熱帶季風》作者高妍與阿多的對談,除了兩人都是無庸置疑的美少女(拍板),高妍因為擔綱村上春樹新書插畫而揚名國際,阿多也即將在慢工出版長篇作品。通通編翻開兩位漫畫家在《熱帶季風》的每部作品,主題各異並皆呈現獨特的觀點和嘗試的野心,啊啊~怎麼覺得看熱帶季風心臟也跟著踫踫跳,好像看到漫畫家與編輯在翻越高山或者鬥牛,創作與編輯的過程本身,根本就是另一部熱血漫畫啊(編按:是你內心小劇場太多!)

無法出遠門的炎炎夏天,通通編已準備好一疊漫畫,要在冰涼的沙發消磨週末下午,跟著前往高山、邊境與戰地,欣賞紀錄片般的真實或者單純又哭又笑一番(看漫畫時如此可謂家常便飯)。你的私房漫畫書單又是什麼呢,快點分享一點給通通編吧(扭)

【對談】紀實漫畫(雜誌)的結束與開端,《熱帶季風》的浪潮:訪漫畫家高妍、阿多與總編黃珮珊

本週其他精彩好文,請看以下嚴選文章:

- 【5月繪本大師】經典的重塑與再生:優雅的造夢者莉絲白.茨威格

- 【閱讀隨身聽S2EP8】新經典文化總編輯葉美瑤/經典不會褪色,但編輯要尋找到新的熱情

- 【對談】寫一位孩子死去的書,但不要你肝腸寸斷:米奇.艾爾邦與郝明義談《遇見奇卡》

- 【書人生:簡弘毅】紙上旅行策劃指南

-

【每週好書.OB短評】#251 脫離空間桎梏的極品好書懶人包

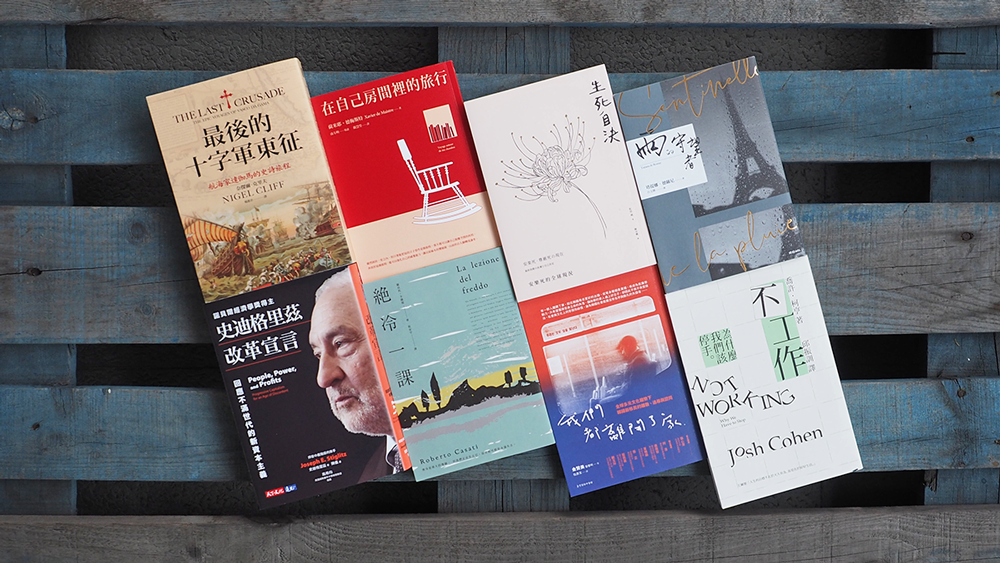

雨的守望者|在自已房間裡的旅行|我們都離開了家|不工作:為什麼我們該停手|絕冷一課|生死自決|史迪格里茲改革宣言|最後的十字軍東征 -

【每週好書.OB短評】#252 無懼萎靡向陽而生的極品好書懶人包

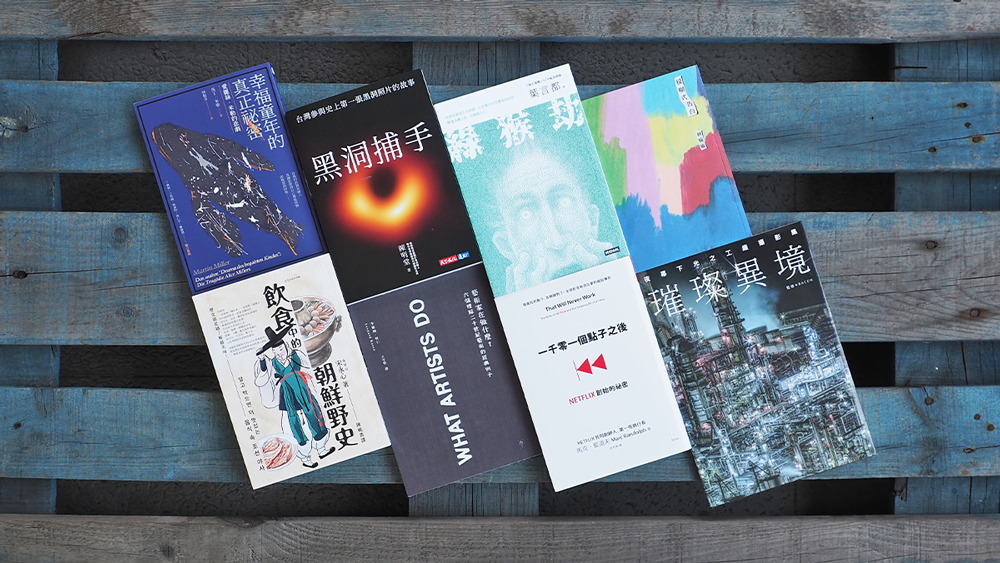

模糊式告白|幸福童年的真正秘密|飲食中的朝鮮野史|藝術家在做什麼?|一千零一個點子之後|黑洞捕手|璀璨異境

【5/15~5/31活動預告】

通通編每週都在埋頭整理閱讀活動,就是為了週五給大家一些出遊靈感,如果想要自己找藝文活動,請上:Openbook閱讀通

● 5/16(六)

20:00

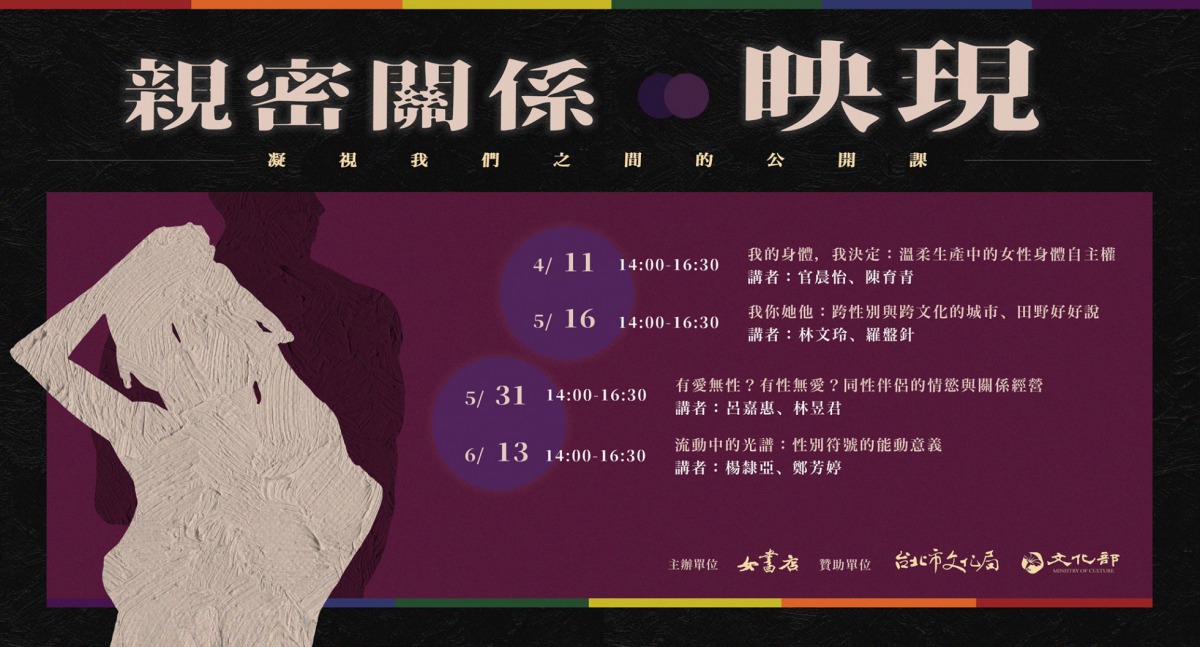

▶親密關係‧映現──「凝視我們之間」的公開課

地點:女書店(臺北市新生南路三段56巷7號2樓)【活動頁面➤】

● 5/21(四)

19:30

▶5.21(四)開課!每周四晚間,心理學—榮格讀書會!

地點:小小書房(新北市永和區文化路192巷4弄2-1號)【活動頁面➤】

● 5/24(日)

14:30

▶創作是世界上最好的藏身處

地點:焙思書房(桃園市龜山區興華五街53號)【活動頁面➤】

● 5/28(四)

19:30

▶5.21(四)開課!每周四晚間,心理學—榮格讀書會!

地點:小小書房(新北市永和區文化路192巷4弄2-1號)【活動頁面➤】

● 5/30(六)

14:00

▶06 流浪!勇闖人生Golden Dream | Better Life好感生活書房:那些創作者的美好悅讀日常的美好悅讀日常

地點:日榮本屋(苗栗縣苗栗市中正路29號)【活動頁面➤】

● 5/31(日)

20:00

▶親密關係‧映現──「凝視我們之間」的公開課

地點:女書店(臺北市新生南路三段56巷7號2樓)【活動頁面➤】

書評》路上是亮的,你家是暗的:讀《桑切斯家的孩子們:一個墨西哥家庭的自傳》

吳爾芙(Virginia Woolf)有一句廣為傳誦的名言:「一個人能使自己成為自己,比什麼都重要。」談的是女性在處理外在的性別不平等問題之前,得先有辦法認識、界定自己的獨一無二。但在人類學作品《桑切斯家的孩子們》中,靠著一個父親跟4個孩子的口述紀錄,我們發現,「在貧窮文化裡,每一個人的『自己』,至少都包含一個家族。」

▉你的房間不是你的房間

《桑切斯家的孩子們》於1961年出版,這個墨西哥城的家族故事算是回應了當時非常火熱的「貧窮文化」議題。簡單來說,所謂的貧窮文化,就是人在長期處於貧困狀態時,會因為每天面對的結構性問題,產生出認識這個世界的特定理性邏輯、生存技巧,以及防衛機制。比如能供養好幾個家庭的男人比一個都養不好的高尚,男人得用拳頭奠定在社區中的地位,又或者女人不能相信男人說要結婚,因為他們根本只想打炮。

爭取生存資源成為運作這一切的驅動力。當英國的中產階級吳爾芙表示,為了成為自己,「女人要有自己的房間」時,墨西哥的赫蘇斯.桑切斯(Jesús Sánchez)家沒有隔間的4坪屋內永遠住超過6個人。光是早上起床開抽屜拿衣服都會撞到人,決定誰睡床誰睡地板更能引發無止盡的戰爭。

桑切斯家的4個孩子不停爭奪父親赫蘇斯的愛,一方面是情感需求,一方面也是資源鬥爭:誰能獲得愈多愛,就能獲得愈好的床位、食物,以及看電影或跳舞的權力。

久而久之,家人之間牽一髮動全身,不只身體擠在一起,精神空間也彼此重疊。比如跟家人借錢不還,是因為潛意識裡認定那也是自己的錢,當然相對的,若有親人流離失所,他們也不介意收容,甚至願意讓4坪大的屋內擠上十幾個人。這樣一間擁擠的屋子,即便看來荒唐,卻可說是貧窮文化中每個「自己」的具象展演:我們不停來回爭奪資源、共享資源,直到最後,我們幾乎完美結合為一體――你的損失也是我的損失,你獲得的好處我也該瓜分,而我也願意對你付出無盡的愛,因為深刻愛你,就是愛我自己。

▉身體與自由

在資源匱乏的生活中,身體是每個人能掌握的最低限度資源。你無法控制今天賺多少,也不見得能吃飽,爸爸或許不夠愛你,跟同學吵架也可能輸,但無論如何,只要願意動手動腳,你就能在誰身上留下一枚瘀青、一條血痕,甚至是一個孩子。於是愈是閱讀,就會發現許多概念在貧窮文化中產生了不同定義。比如一般我們談「自由」,談的是「餘裕」,本書中的「自由」卻往往伴隨著暴力及破壞。

赫蘇斯.桑切斯總共養了4個未正式登記的妻子和15個孩子,可說是極有能力的男人。本書的4個孩子是他跟第一任妻子生的,分別為兩男兩女。在他們的社區裡,男孩打從懂事就開始靠打架排階論位,靠暴力證明自己。女孩受限於傳統觀念,小時候只能靠父兄庇蔭,但也不代表她們沒有試圖尋找自由,只是在這條路上,自由的敵人總從四面八方襲來。

赫蘇斯的兩個女兒名叫康蘇薇若(Consuelo)和瑪塔(Marta),在她們的生活中,女孩被性騷擾和騙炮簡直就是尋常小事,你以為這會讓她們更加警覺,但沒有。事實上,就某種意義而言,男人跟女人都為了掙脫生活的限制,更為縱情地揮霍自己的身體。瑪塔就曾說過,墨西哥的母親「無法找到能使女兒得知真相的詞語」,但又怕女兒被騙,只好在女兒跟男人出去時出言羞辱、不停打罵,結果反而讓女兒更想找男人:「很多女孩去,不是因為她欲望高漲,而是為了要報復父親、母親、哥哥們。」她們想要自由,卻往往因此失去貞潔,被人看不起,又或者因為懷了孩子,在毫無準備的情況下,踏入貧窮牢籠的更深處。

▉試圖逃亡的康蘇薇若

比起十幾歲就生了一堆孩子的大哥馬努埃爾(Manuel)、一天到晚逃家的二哥羅貝托(Roberto),和早早就被孩子的爸拋棄的小妹瑪塔,康蘇薇若算是唯一能客觀看待「貧窮」的人。她同樣深愛著父親和老搞砸一切的家人,但更早意識到「自由」可能帶有的開創性意義。大概13歲左右,她就常因不愛做家事跟哥哥吵架,但在鄰居家裡,她幫忙做所有家事,還照顧小孩。來他們家幫忙家務的恰塔(La Chata)就因此罵她,「路上是亮的,你家是暗的。」

明明應該是個代表「吃裡扒外」的諺語,卻意外說明了桑切斯一家的困境:只要繼續跟家人綁在一起,就會繼續在各種爭搶中不停沉淪,唯有先跟家人保持距離,才有可能照見內心想法,劃清自己身為獨立個體的界線。

事實上,羅貝托也老是逃家,他曾在遠方有過重新開始的機會,也知道回家只會愈來愈墮落,但一想到他的家族、他的社區,他又無法抗拒,「在那裡,我還是覺得自己比較威風,因為我的拳頭,有人會尊敬我。而且我母親死在那裡,我對那個地方也有特殊的情感。」

康蘇薇若比羅貝托更往前走了一步,尤其就社會地位較低的女性而言,她實在是做了不少大膽嘗試。她用功讀書,努力找到不錯的工作,因此產生了中產階級的意識。當瑪塔說想跟其他女人一樣默默吃苦,接受自己的「命運」時,康蘇薇若拒絕接受「命運」。她一邊工作一邊忍受老闆的騷擾,為了離家跟不愛的男人搬到其他城市,就連丈夫開始羞辱自己後,她也仍對自己打理作主的屋子感到自豪,甚至在不得不回到墨西哥城後,都不放棄自己租屋來住。

這樣一個瘦弱的女子離開暗處的家,奮力往光的所在前進,卻一次次遭遇更大的打擊。若換作她的兩個哥哥有這番意志力,恐怕老早就脫貧了。但除了必須與女性的弱勢處境搏鬥,她也跟羅貝托一樣:難以徹底切斷定義了「自己」的家庭。

▉家是愛的網羅

康蘇薇若顯現的性別困境當然是真實的。就連男性也因為「墨西哥男子氣概」的約束,必須不停提升自己對待他人的暴力程度,以確保在生存戰中占上風。但是,《桑切斯家的孩子們》最珍貴的特質之一,除了靠著這家人的口述,詳細描述了墨西哥窮人的生活處境之外,就是進一步讓讀者看到他們在做出每個彷彿「一步錯、步步錯」的選擇背後,存在著一個個複雜、陰暗,但又無比真誠的心靈。

這樣的心靈當然是貧窮文化的一部分,畢竟無論階級為何,沒有人能徹底擺脫我們的文化出身,但在這樣一部漫長的自傳中,你會讀到他們心靈生命的「解壓縮」版本。你能細緻看到他們在訴說對家人的「愛」時,裡頭有多少反映的是匱缺、多少反映出創傷、多少是為了重新認可自己的出身、多少是為了驗證熟悉的傳統文化的正當性,又有多少是在面對生命中重要的人時,單純萌生的依戀。然後你會清楚感受到,出於功利或恐懼的愛仍是貨真價實的情感,是人與外在世界產生的連結。

當然,這都是七十多年前的事了。赫蘇斯早在1987年過世,《桑切斯家的孩子們》出版之後,這家人也經歷了更多不同的人生體驗。但即便過了這麼多年,你或許仍會在閱讀本書時發現,關於「一個人如何能使自己成為自己」的議題,儘管永遠和階級、文化、傳統及性別議題糾纏不休,但這家人從匱缺及傷害中定義自我的奮鬥旅程,卻也有超越這些議題的成份。只要深刻去讀了,桑切斯一家總會隱隱碰觸到許多人有過的成長痛,畢竟要從家的暗處走上亮敞大路,沒有誰是容易的。●

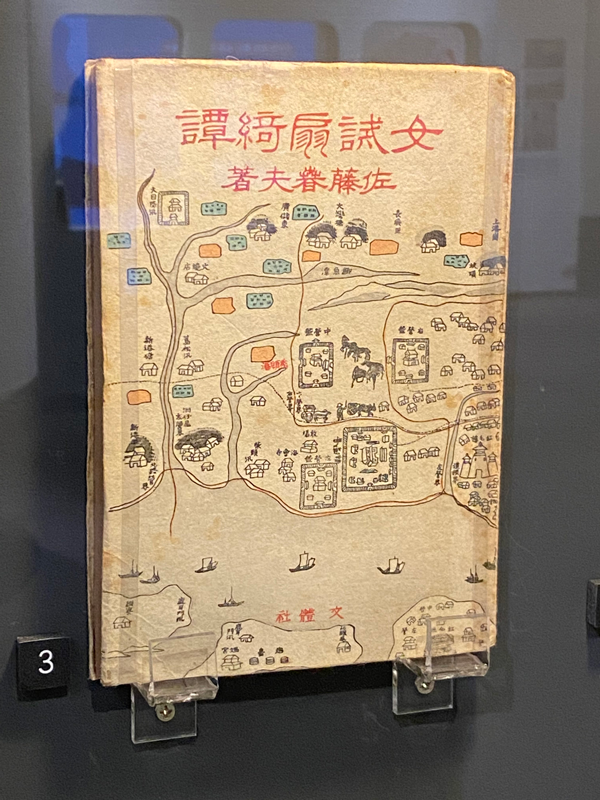

The Children of Sánchez: Autobiography of a Mexican Family

作者:奧斯卡.路易士(Oscar Lewis)

譯者:胡訢諄

出版:左岸文化

定價:600元

【內容簡介➤】

作者簡介:奧斯卡.路易士(Oscar Lewis)

出生於紐約市,於紐約州北方一座小農場長大。他於1940年獲得哥倫比亞大學人類學博士學位,先後於紐約市立大學布魯克林學院與華盛頓大學任教,之後協助伊利諾大學香檳分校成立人類學系,並於1948年起在該校任教直到過世。

從他1943年第一次拜訪墨西哥起,墨西哥鄉下與城市的居民便成為他的研究對象。除了《桑切斯家的孩子們》,其他有關墨西哥的著作還包括《貧窮文化:墨西哥五個家庭一日生活的實錄》(Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty)。另與妻子茹絲.瑪斯洛.路易士(Ruth Maslow Lewis)及蘇珊.里登(Susan M. Rigdon)合著《活在革命的日子:當代古巴口述歷史》(Living the Revolution: An Oral History of Contemporary Cuba)。

路易士在學術期刊與通俗雜誌中廣泛發表文章,並多次獲得知名獎學金與贊助,包括兩次古根漢獎學金。他曾於1967年獲得美國國家圖書獎,也是美國人文與科學院研究員。逝於1970年。

閱讀通信 vol.348》超前一甲子的短影音與帶貨王

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量