百工plus漫畫.電影導演》讀《看懂好電影的快樂指南》,像種可可的農夫第一次吃到巧克力

託數位修復技術之福,最近興起一股老電影重映風,從《北非諜影》到《駭客任務》,經典電影像時光倒流般輪番上陣,透過大螢幕感動半個世紀後的觀眾。

經典電影之所以經典,在於它匠心獨具且無法複製,無論劇本、表演,到鏡頭裡可遇不可求的巧合,即使給同一位導演百倍的資源都無法重現。每部電影都有不同的命運,就算開拍前做了萬全準備,拍攝時的天候狀況、演員表現、導演思路,到上映後的社會氛圍、觀影品質,乃至一起看片的朋友,都能左右一部作品在觀眾心中的樣子。電影的命運如此有機,彷彿自導演喊action後就有了自己的生命,因此參與電影的初衷、參透每一幀畫面背後的含義,是觀影最大的樂趣。

然而電影的分鏡剪接手法與夢境如此相似,恍若夢的延續,試圖解析電影就像試圖解析夢境,常常流於臆測而背離原意。畢竟電影經過一年以上的蟄伏,好不容易從文字劇本羽化成聲音影像,再回到字面上的討論,豈是三言兩語能夠說得清楚?

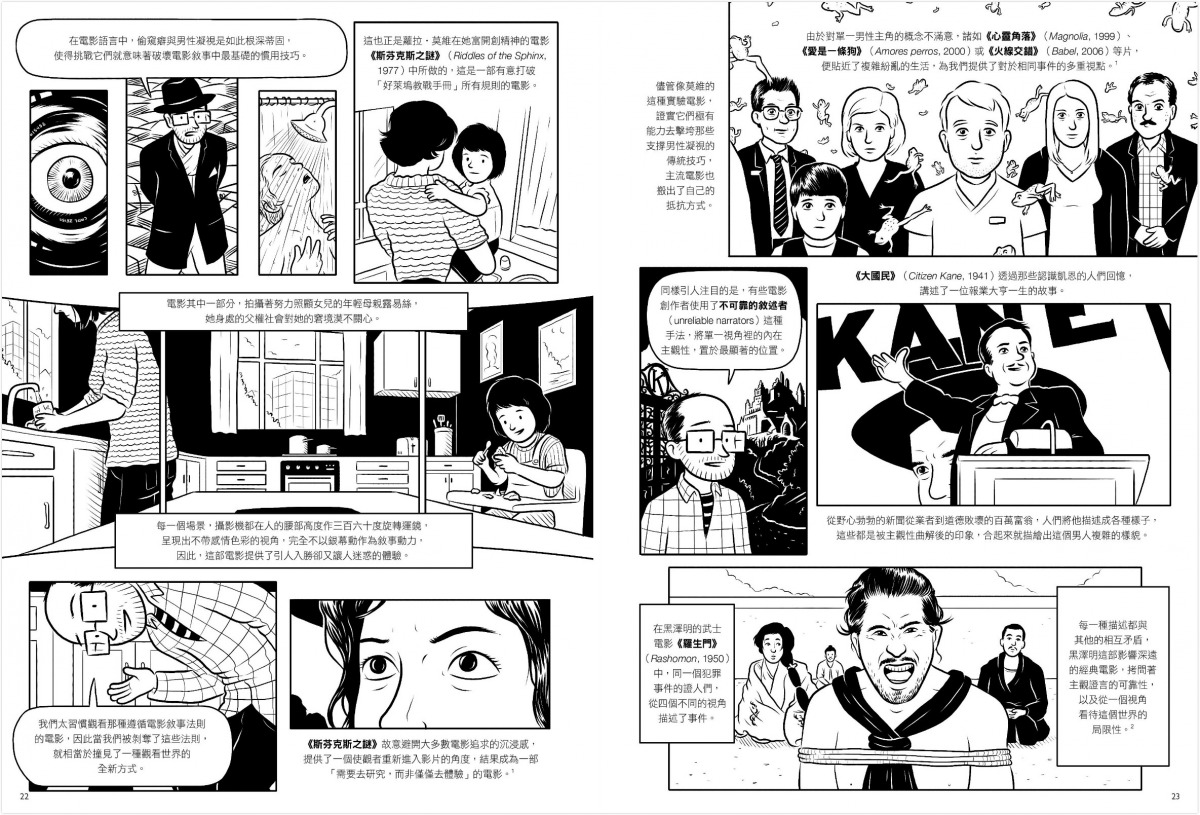

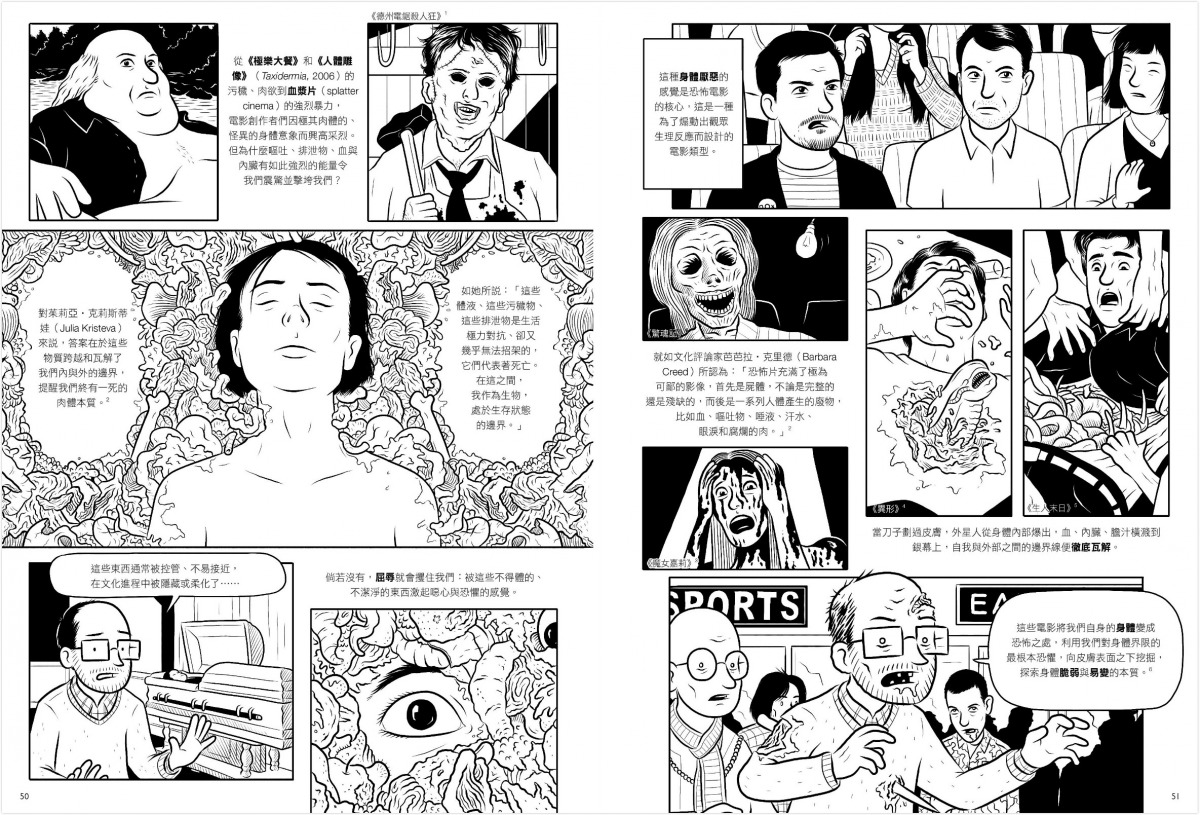

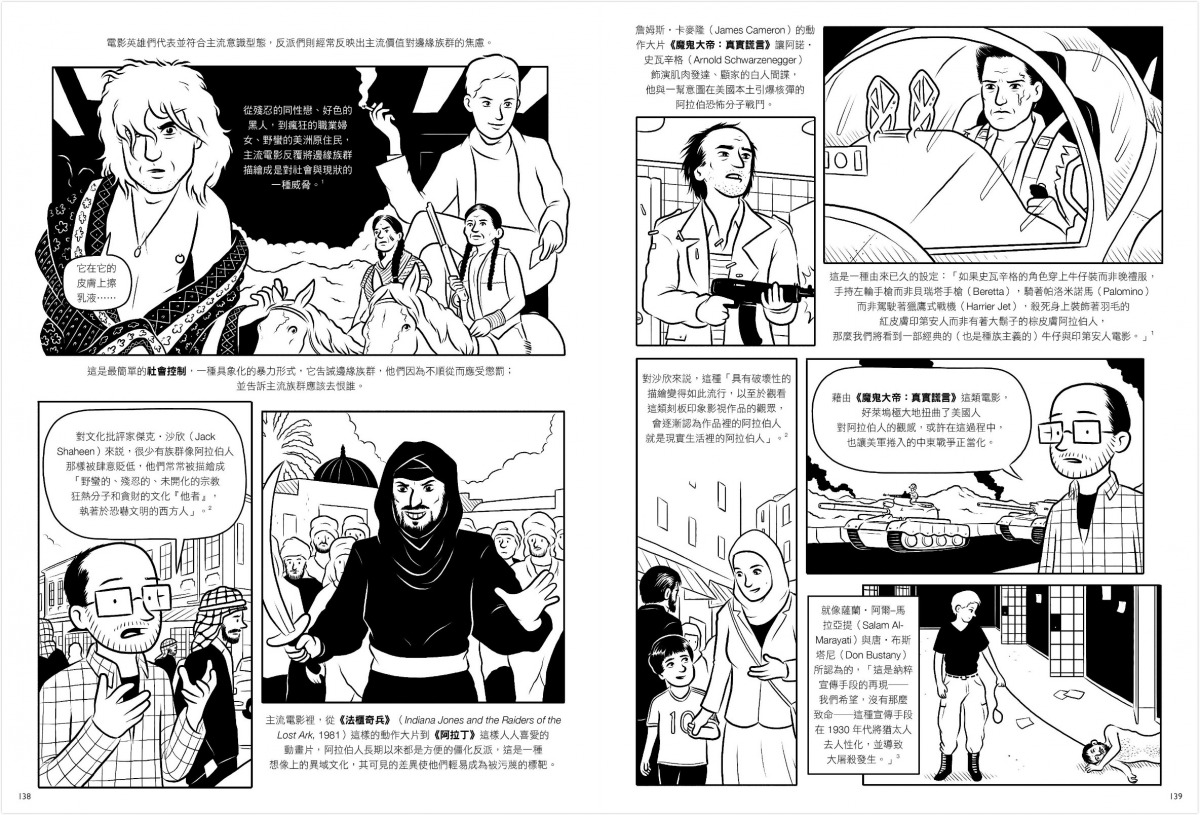

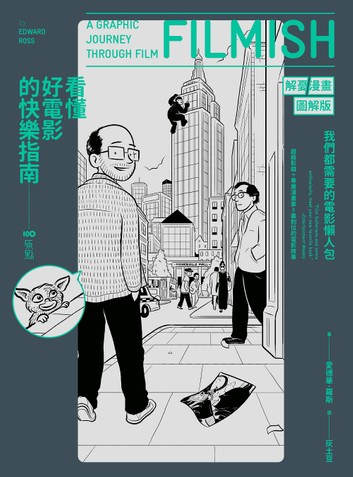

抱著這樣的擔憂翻開《看懂好電影的快樂指南》,還沒看完第一章,疑慮就煙消雲散。漫畫風格的劇照像跑馬燈般喚醒腦中的經典場景,那些電影裡難以言喻的,藉著漫畫身歷其境;需要考究的,訴諸文字引經據典,漫畫與文字相得益彰,成為論述客觀卻見解獨到的漫畫版電影史。

本書將電影拆解為七大主題,絲分縷析的透過「眼睛」傳達「鏡頭語言」、透過「身體」詮釋「表演藝術」、透過「場景與建築」談「美術設定」、透過「時間」操弄「記憶」、透過「聲音與語言」表現「戲劇張力」、透過「權力與意識形態」與「科技與科技恐懼」闡述「電影主題的時代意義」。

有幸在這個時候遇上這本書,反覆讀了兩遍,第一遍憑記憶回想書中提及的電影,補完電影之後又回頭讀了第二遍。讀第二遍時,當頭棒喝的感覺,就像種了一輩子可可豆的農人生平第一次吃到巧克力。

與其說這是一本「食用說明」,不如說這是一本「成分標示」。每部電影都有自己的命運,觀眾想怎麼食用都可以,但如果在完食之後能夠閱讀「成分標示」,知道自己獲得了哪些養分,觸發了什麼情緒,繼而沉澱為創作的土壤,難道不是大大昇華了電影的魅力,讓觀影體驗變得更充實有趣?

電影是最具渲染力的媒體,反映每一個當代的價值觀、美學,還有科技成就。本書不僅帶你看懂電影、深入探究電影,甚至擁抱電影,讀出電影的喃喃低語。電影的低語改變了現實生活,現實生活又影響了電影,集體無意識交織成每秒24幀的影像,這是電影最迷人的地方。●

看懂好電影的快樂指南:我們都需要的電影懶人包,讀了小史、認識經典、分析類型、更懂了理論 看懂好電影的快樂指南:我們都需要的電影懶人包,讀了小史、認識經典、分析類型、更懂了理論Filmish: A Graphic Journey Through Film 作者:愛德華.羅斯(Edward Ross) 譯者:灰土豆 出版:原點 定價:420元 【內容簡介➤】 |

|

作者簡介:愛德華.羅斯(Edward Ross) |

這是阿達抱著睡覺的東西(笑),這是我們表演漫才時都會用到的麥克風,型號是「SONY C-38B」,為什麼它對我們來說很重要呢?第一是它很貴,從日本來的,原價約4萬5千元台幣,我們從日本雅虎買二手的回來,2013年我們剛成立的時候,就決定要買這支麥克風,花了約2萬5千元加海外運費。

這是阿達抱著睡覺的東西(笑),這是我們表演漫才時都會用到的麥克風,型號是「SONY C-38B」,為什麼它對我們來說很重要呢?第一是它很貴,從日本來的,原價約4萬5千元台幣,我們從日本雅虎買二手的回來,2013年我們剛成立的時候,就決定要買這支麥克風,花了約2萬5千元加海外運費。

OB短評》#274 緣淺情深的極品好書懶人包

●大武山下

龍應台著,時報出版,599元

推薦原因: 文

作者在歷經文化政治工作後回歸創作,本書展現了豐厚的誠意與深刻的人生省思。融合植物學、古道、人類學,以及謀殺、推理元素,作者醞釀半輩子的時間積累而成。書中對於愛與生命的思辨,對青少年哲思深富啟發,創作精神值得佩服。【內容簡介➤】

●當時小明月

林佳樺著,有鹿文化,330元

推薦原因: 樂

揉和個人史與時代的書寫,將成長、家族恩怨及社會變遷成熟地交織,文字平實尾韻甘甜,不疾不徐地道來,形成一部誠懇的自敘性作品。【內容簡介➤】

●SISTERHOOD

門小雷精選作品集

Sisterhood Little Thunder Art Book

門小雷(Little Thunder)著,謝仲其譯,臉譜出版,599元

推薦原因: 設 樂 獨

在現有的香港漫畫作品集結、引介裡,非常少見女性創作者。門小雷的畫作不僅反映了香港與細緻的女性視角,也可清楚看到東亞文化相互碰撞的結果。【內容簡介➤】

●尋找二二八失蹤的宋斐如

藍博洲著,印刻出版,420元

推薦原因: 知 批 益

在中日台複雜的三角關係中,宋斐如反映了時代下的歷史意象,從有志抗日投奔祖國而成為中國的日本通,戰後卻在祖國政府下失蹤,呈現出大時代下台灣知識分子的複雜面貌與命運。【內容簡介➤】

●椰子的葉蔭

椰子の葉蔭

川上瀧彌著,蔡思薇譯,行政院農業委員會林業試驗所,680元

推薦原因: 知 益

雖是官方出版品,品質及趣味性遠超一般,文筆簡單直接樸素,企劃、編輯、翻譯皆十分用心,將每一段主旨提綱契領,帶讀者看到那個時代的南洋。椰子一直是殖民時期台灣重要的意象,本書將這個文化意象崁入自然植物的意涵中。【內容簡介➤】

●遠渡來台的日本諸神

日治時期的台灣神社田野踏查

台湾に渡った日本の神々

金子展也著,陳嫺若譯,野人文化,880元

推薦原因: 知 樂 益

身為上班族的作者,以上窮碧落下黃泉的精神,踏遍全台尋找神社,將神社與產業的關係點出,令人感佩。成果也遠遠超越目前所知的神社史料,對理解日本殖民時期的台灣,又跨越了一大步。【內容簡介➤】

●瑪瑪的最後擁抱

我們所不知道的動物心事

Mama’s Last Hug: Animal Emotions and What They Tell Us about Ourselves

法蘭斯.德瓦爾(Frans de Waal)著,鄧子衿譯,馬可孛羅,520元

推薦原因: 知 議 樂 益

以人類中心的角度來看,動物只有本能,沒有情緒情感等諸多「人性」成分,本書以札實的研究打破這個偏見。惟,多大程度可以從演化脈絡解釋人類社會,尚有討論空間。【內容簡介➤】

●有品社會

一個組織和制度不羞辱人民的社會

The Decent Society

阿維賽.馬格利特(Avishai Margalit)著,黃勝強、許銘原譯,大塊出版,400元

推薦原因: 思

「羞辱」的概念近幾年在不同領域都有所發展,特別是地緣政治、極權制度相關的討論。本書主張「羞辱」產生的制度性原因必須被解決,才能達致「有品」,偏重哲學思辨,而非特定歷史/社會脈絡的討論。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量