話題》當資本主義嵌入科技網路,將如何形塑人類的價值觀?

如果谷歌是搜尋引擎,為何它要開發硬體智慧裝備 、通訊軟體、社交平台?如果亞馬遜是銷售通路,為何它要推出平板閱讀器、家庭數位助理、雲端運算?如果臉書是社交平台,為何它要投資虛擬實境、支付軟體、甚至新聞內容?

現代科技產業似乎有一個特殊的邏輯,許多企業的目標已不在於生產更多消費者願意購買的產品或服務,取而代之的,這些科技巨頭似乎在創建更多平台,蒐集用戶訊息及其所創造的數位內容,儘可能抓住眾人注意力與時間,從中分析與推論各種情報,重新包裝和貨幣化資訊以實現利潤。

這就是現在我們所處的世界,充滿個人化與智能產品及服務,從手機、手錶、家電、汽車、城市,每個商品都即將連接網路、製造數據,再接受網際網路所提供來自朋友圈或企業的反饋。在企業提供的免費平台上,人與人在網路上像蜂巢般的高度連結,忙碌嘈雜的交換資訊與意見。

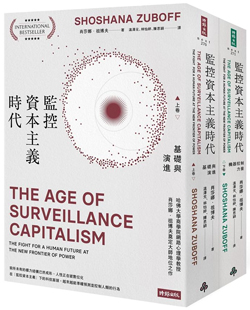

這是一個資本主義鑲嵌於入科技與網路的巨變時代,不乏各領域的學者思考當代的商業邏輯與形塑背後的經濟理論,但就像一群摸象的盲人,沒有人可以看清楚世界如何運作以及這轉變的全貌。在一片困惑中,哈佛商學院教授肖莎娜.祖博夫(Shoshana Zuboff) 在《監控資本主義時代》書中提供了一個新的視角、一個新的理論指引,她提出監控資本主義作為資本主義的變型,可以用來勾勒谷歌、臉書等企業隱藏的商業邏輯,以及在這種高度社會連結與數據化的脈絡下,人類社會又會走向何方。

資本主義總是引進原先在市場以外的元素,諸如勞力、原料、土地,將它們帶入市場後進行開發與銷售,進而獲得實質所有權。就像資訊科學家Grace Hopper著名的語錄,「要求寬恕通常比要求許可來得容易」,在監控資本主義快速擴張的新經濟範疇中,企業單方面未經許可宣稱人類經驗是可被轉換成行為數據的免費原物料。

如同過去資本主義企業侵奪世界自然資源、精進生產流程與管理模式,作者認為在未必獲得個人的同意下,企業利用全球性無所不在的監控,提取眾人的所有她稱之為行為剩餘的資訊,猜測、助推、引導、控制眾人的行為,以遂行其商業利益。人性諸如自由、民主、隱私等核心價值,在企業的貪婪下受到強烈威脅,眾人被預期放棄自主性、順其自然,服從科技領導者,因為財富和權力是他們卓越判斷的保證。企業的目標已不在於自動化的蒐集與預測眾人的數據,而是將眾人自動化導入它們預設的理想樣貌,因為這樣的利潤最能被確定實現,而這代價是個人終將失去所有隱私與自由。作者說道:

「忘掉那句如果你不用付錢,你就是產品這句陳腔濫調吧。其實你是具被丟棄的屍體,企業要的產品只是從你而來的剩餘價值。」

監控資本主義的真實產品是對眾人未來行為的預測,雖然難以捉摸卻極具價值,它們甚至創造出可供交易的未來行為市場,交易標的為這些參與者是誰、眾人需要什麼、看到什麼景象、交換什麼意見、去哪些地方、購買哪些產品、支持哪些候選人等等。企業將個人的經驗蒐集、推論、加工再販賣給競標的商家或政治團體。作為產業鏈中的眾人,既不是顧客也不是商品,僅僅是大量生產資訊。當數據庫取代商品作為經濟的引擎時,眾人不再像以前般可作為消費者甚至是公民,參與談判、形塑文化、影響決策,不再是引導市場那雙看不見的手,我們卻只是被監視和控制的對象。

與傳統資本主義不同的是,監控資本主義以三種驚人的方式背離了市場資本主義的歷史。首先,它同時享有知識和自由度的極大特權。其次,它無視消費者和生產者長期存在的有機互惠。第三,眾人失去自主性,像被蜂巢般的豢養與監控,具有完全可預測的集體秩序。

綜觀全書,作者圍繞於三個問題:誰知道這一切? 誰決定這一切? 誰決定由誰決定?這三個問題的答案,又取決於知識、權威與權力。

從誰知道而言,企業從大量與各型態的數據中背後的隱藏文本, 推論個人的動機、情緒、隱私甚至弱點等各種細節,企業因而擁有比當事人自己對他設身處境更多的理解。在不知道自己哪些數據被蒐集與鋪天蓋地的監控下,個人很難選擇退出。

從誰決定而言,因為國家不願、或來不及在這些新領域主張民主監督,現實分工當中,決策權是由監控企業擅自入侵而決定。

至於誰決定由誰決定的問題,監控企業的不對稱權力不受反托拉斯法的節制,逕行運用各種方法攫取話語權。知識、權威和權力依賴監控企業,不像石油那樣有限的自然資源,眾人是取之不盡的人性資源,然而這些資源卻是來自眾人而不屬於他們。

面對這前所未見的轉變,且個人與大企業力量極度不對等的環境下,我們可以做些什麼?監控資本主義的演化已經讓一些簡單的回應方式顯得無效,就算政府根據反托拉斯法把谷歌、臉書等企業強制拆解,這些小型企業也會使用同樣的監控商業邏輯各自競爭。

又例如廣泛討論的個資保護,倘若企業根據個人習性和特質推論出本來不該產生的數據,進而使用和試圖操控個人又該如何規範?在所有重大的對抗中,適當的命名是馴服的第一步,本書做到了這重要的步驟。根據這個現象和特性給予適合的名字,在還來得及的時候即時喚起公眾討論,理解資本主義這種危險突變的真實本質,更讓人知道自己的行為正在被企業操弄,意識自主是企業推展行為塑造的最大威脅。

在監控資本主義蓬勃發展的同時,民主似已沈睡。面對資本主義副作用的氾濫,民主制度過去曾不斷努力加以修正,例如環境保護、禁止童工、限制工時、政府產品品質檢驗、兩性職場平權等,如今我們在遏制變型監控資本主義的過度行為有類似的挑戰。這不是一個短期任務,卻是必要的工作,因為放任必定將對人類自由和民主機制產生危險。

眾人也必須明白,監控資本主義是一種價值觀,其負面影響比當今科技巨頭的總和都來的大,監管也因此需要新的框架。政府必須管制並在某些情況下禁止企業單方面聲稱人類行為剩餘數據可以直接轉化為資料買賣、銷售行為預測產品、從個人的行為獨占知識蒐集、基於祕密蒐集人類經驗製造計算預測產品、使用不正當手段干預人類行為以求商業目的。作者認為,歐盟的通用資料保護規則是一個良好的開端,時間將證明這些努力是否可以幫助建立或實施新的信息資本主義典範。人類社會過去曾馴服資本主義的危險過度,我們必須再次這樣做。

這是一本頗富企圖心的跨領域著作,作者試圖與社會科學特別是經濟和社會學各理論對談找出其脈絡傳承,並使用許多角度切入企業如何剝削個人資訊剩餘價值以及這種力量有多危險。從理論脈絡而言,由於探討資本主義的歷史演變,作者廣泛分析Adam Smith的國富論、Emile Durkheim的社會分工論、Max Weber的政治經濟理論、Milton Friedman的新自由主義等不同觀點。

作者與傳統理論不同之處在於,她認為1960年代哈佛大學心理學家B. F. Skinner的行為主義理論與當代麻省理工學院社會物理學家Alex Pentland的社會系統理論,可以做為監控資本主義的理論基礎。這派學說主張從可控制和計算的目標出發,從上而下的設計和調控,比人類自行摸索更能有效治理社會。個人自由是等待被征服的無知與意外,並可當作追求和諧所付出的條件。監控企業在追求這種確定性,失去自由的代價卻由個人和社會承受。

另外,作者的觀點與歷史學家Yuval Noah Harari在其著作Homo Deus中提到的極端數據主義有相似之處,都認為演算法的強大與盤根錯結終將超出人類理解範圍,人類存在的目的僅在於製造數據,人性因此瀕臨危機。相較於極端數據主義將演算法視為幾近神化的宗教,監控資本主義則為這種數據邏輯提供更完整的經濟理論基礎。

依筆者之見,本書成功整合社會學、政治學、經濟學、心理學、管理學等社會科學,結合迅速進步的機器智慧與數理科學,為複雜的商業與科技競爭及其對眾人和社會的衝擊提供資本主義理論新典範。成功地命名那難以理解的危害,並分析其隱藏邏輯,是處理重大問題的關鍵步驟。

資本主義一直是充滿矛盾與衝突的體系,可以清楚指出企業廣泛挖掘個人的行為剩餘資訊,引入新的極端社會不平等,又利用社會工程和行為干預,進而控制人類生活與威脅民主自由,正是這本書的貢獻。●

|

|

|

作者簡介:肖莎娜.祖博夫 (Shoshana Zuboff) |

OB短評》#266 提供心靈緩衝的極品好書懶人包

●班,無處安放

Ben, in the World

多麗絲.萊辛(Doris Lessing)著,余國芳譯,寶瓶文化,330元

推薦原因: 文

令人期待的《第五個孩子》續作,讓生命的議題不只留在家庭內部、教養、童年,成年後的主角更挑戰了現代化社會準則與人際關係,是反現代(anti-modernity)也是最深刻理解現代文明的作品。【內容簡介➤】

●引路者

谷口治郎短篇漫畫集

いざなうもの

谷口治郎著,謝仲其譯,大塊文化,280元

推薦原因: 獨

以遺作為號召,但收錄的其實是橫跨10年(2006-2016)的未發表作品,反倒能從中觀察出畫家的階段性發展。除了書名上的篇章〈引路者〉是未完成作品,其他各篇或帶有科幻想像或日本民俗文化,皆有獨立的創作觀。【內容簡介➤】

●牧羊人與屠宰場

庫德斯坦日記

張雍(Simon Chang)著,麥田出版,520元

推薦原因: 文 樂

稀有的題材,犀利的取景,一般人去不了的地方,無人關注卻依然生機勃勃的族群,這部攝影集再次證明了張雍獨特的敏銳和無畏,每一幅影像都令人心頭一緊。接下來他會拍出什麼東西呢?【內容簡介➤】

●環遊世界80碟菜

Round the World in 80 Dishes: The World Through Kitchen Window

萊斯蕾.布蘭琪(Lesley Blanch)著,廖婉如譯,馬可孛羅文化,380元

推薦原因: 實 樂

一甲子前的國際食譜,如今看來非但精細不減, 還多了一味當時的人文關懷。在一個還沒變平的地球,異國美食是舌尖上的阿拉丁神燈,每一口都是對遠方的想像。反觀時下看似四海一家的美食街,已經吃不到這樣的風味了。【內容簡介➤】

●人權的條件

定義「危害人類罪」與「種族滅絕罪」的關鍵人物

East West Street: On the Origins of “Genocide” and “Crimes Against Humanity”

沙茲(Philippe Sands)著,梁永安譯,貓頭鷹出版,690元

推薦原因: 知 議 益

多線並行的人物傳記,匯聚成紐倫堡大審的善惡之辯,作者的操線功力了得,也帶出了一個集體人權覺醒的故事。75年過去了,證諸今日紛紛擾擾的國際現實,別有一種警世意味。【內容簡介➤】

●正午惡魔

憂鬱症的全面圖像(上、下)

The Noonday Demon-An Atlas of Depression

安德魯.所羅門(Andrew Solomon)著,齊若蘭譯,大家出版,800元

推薦原因: 議 益

《背離親緣》的前作,一樣有著非常綿密細緻的書寫。這不是一本要解答「憂鬱症為何物」的心理科普,而是一部倖存者的證言、提供憂鬱的無限狀態之表現、與人類生命力的可能性。小小的遺憾是中譯本的出版順序讓此部作品少了驚喜。【內容簡介➤】

●被隱形的女性

從各式數據看女性受到的不公對待,消弭生活、職場、設計、醫療中的各種歧視

Invisible Women: Exposing Data Bias in A World Designed for Men

卡洛琳.克里亞朵.佩雷茲(Caroline Criado Perez)著,洪夏天譯,商周出版,490元

推薦原因: 議 益

本書清楚易讀,系統性地提供了性別資源分配不均、父權紅利等問題的證據,即使作者提供的是英國的案例,諸多例子也可用來檢視台灣的狀況,可為讀者帶來更具體的「性別歧視」展現形式。其中多項案例甚至可以延伸至性別以外的結構問題,如年齡(成人中心而忽視兒童需求)、種族(白人中心而忽視多元文化、宗教)等。【內容簡介➤】

●佐藤大提問中!

日本設計鬼才與17組大師的非官方對談集

nendo佐藤オオキ 世界のデザイナーとのオフレコ雑談集

佐藤大著,龔婉如譯,行人文化,420元

推薦原因: 知 樂

以雜談形式收錄的對話內容,讓閱讀有破碎、混亂之感。這類以個人名氣為號召的談話集,或可提供該領域的人士一些門內的啟發與趣味,對門外漢來說會有一種誤闖他人客廳的突兀感(或驚喜)。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量