台書在日本12 通路》在日本的台灣書店:訪誠品生活日本橋 ft. 台日書店大不同

誠品生活日本橋於2019年9月開幕,應日本三井不動產邀約,與百年書店有隣堂三方攜手設點。這是誠品書店跨出華人社會的第一步,代表了台灣團隊以自身的經驗,在日本開疆拓土。本篇我們聚焦誠品生活日本橋,一探台灣通路接觸日本讀者的第一線。

開幕之初,誠品相當慎重,邀請台灣知名建築師姚仁喜以「古今交錯、新舊融合」為概念,打造店內空間。藝術家董陽孜也以漢字演繹日本俳句名家松尾芭蕉作品,以文字為主題,設計春夏秋冬四色九宮燈,分別置於店內角落。呼應台北敦南誠品的閱讀風景,日本橋店也打造相仿的30米「文學長廊」,彰顯核心閱讀精神,並邀請50個台灣原生品牌,隨誠品一同到日本,共同展現豐沛的台灣文創能量 。

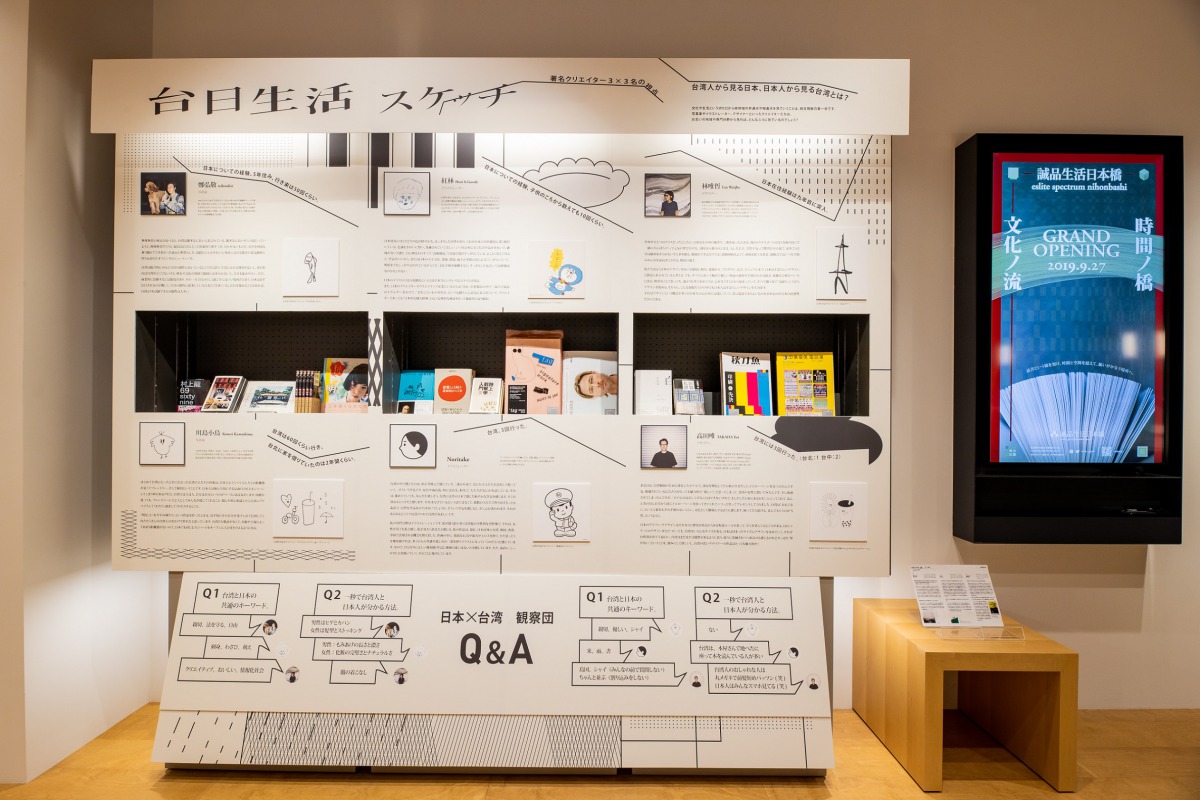

開幕2個月內,誠品即舉辦了將近80場活動,包含新書發表、電影放映、料理教室、三味線賞聆、茶文化講座等等。其中台灣作家舉辦的分享會,包含龍應台、舒國治、陳耀昌等人都親臨現場,與日本讀者面對面。誠品也與日本出版社合辦簽書分享會,包括吉田修一、中島京子等知名作家應邀與會。此外,另有「誠品選書」、「台日文學交流」、「台日生活速寫」等主題性展覽。

➤閱讀,席地而坐:誠品Style

日本橋店坐落在頗具歷史的街區,為江戶文化的發源地,以經典風格的內裝為主軸。不過誠品慣常以「類別」為櫃位分類,採取大量的主題平台陳列,與日式作風依「文庫」、「新書」等分類,並以書櫃為主要陳列硬體的策略大不相同。雖然近年蔦屋書店也帶入與誠品類似的陳列模式,但對日本讀者而言還是頗為新鮮。

本次受訪的誠品生活Japan株式會社營運部長謝月貴,提到一個反映在店內空間的有趣文化差異:日本人不習慣在書店裡「坐著閱讀」。包括紀伊國屋、淳久堂等各大日本書店,都不太會在店內設置座椅,台灣讀者在書店裡席地而坐的情景,對日本人而言更是不可思議的事情。而日本橋店與台灣的誠品一樣規畫了閱讀區,也援引敦南長廊的意象,安排了可供休憩的階梯。謝月貴笑說:「經過一段時間的適應,現在假日也有不少人會坐在那裡讀書了。」

紀伊國屋台灣區總經理三浦雄也曾說自己剛到台灣時,能在書店裡藉由熟悉的環境略解思鄉之情。或許對居住在東京的台灣人而言,誠品日本橋店也有類似的作用。雖然店內以日文書為主,但也引進台灣每月的誠品選書,反應意外地還不錯。謝月貴特別提到,2019年10月出版的《莫斯科紳士》(漫遊者文化)銷售甚佳,當地的台灣讀者似乎特別青睞長篇小說。

至於造訪誠品的日本讀者,根據謝月貴的觀察,多半是對台灣有些認識的人,其中有上班族,也有長居於此的「老東京」,年齡分布以中年人及長者較多。另外,由於店內設有專櫃和餐飲,女性顧客比例較高。

➤台日文化的擺渡人

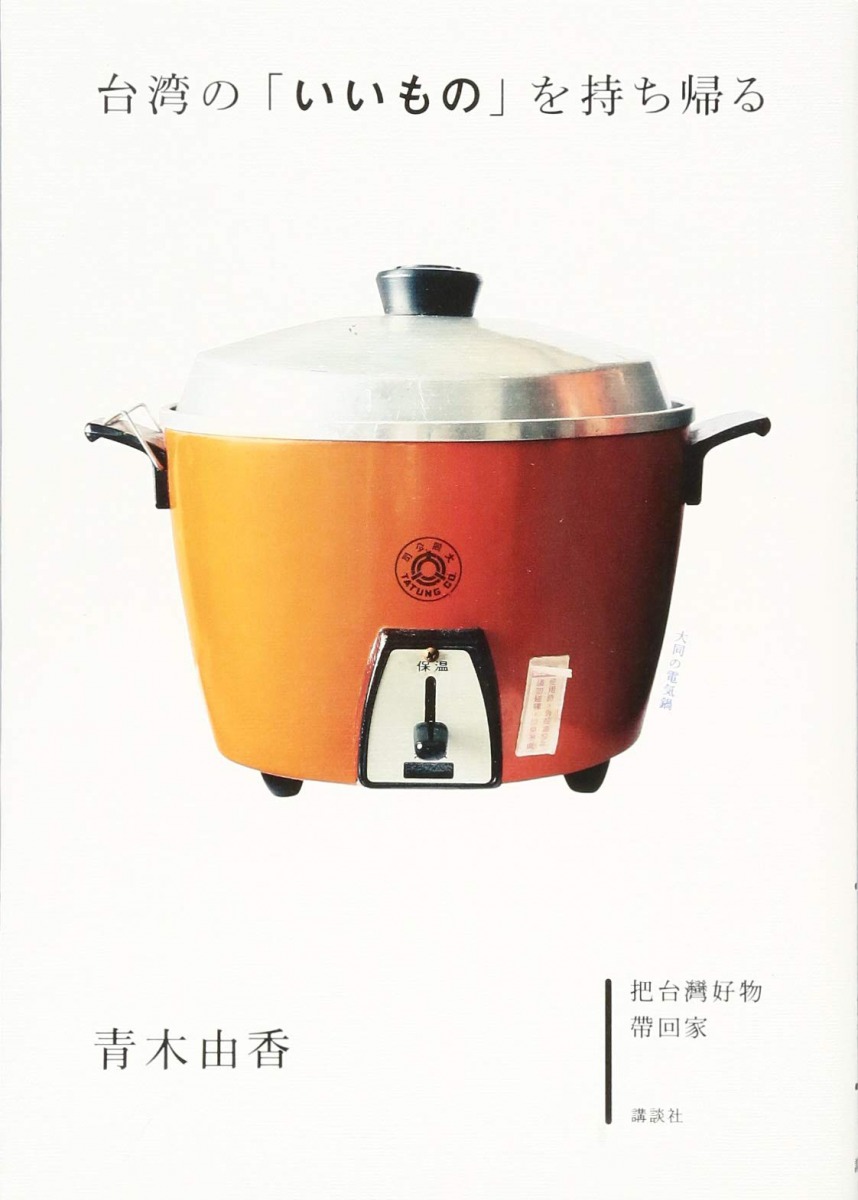

台灣淳久堂接受訪問時,提到幾本頗受日本讀者喜愛的日常文化介紹書刊,其中封面有著大同電鍋的作品,是青木由香的《把台灣的好東西帶回家》(台湾の「いいもの」を持ち帰る)。

台灣淳久堂接受訪問時,提到幾本頗受日本讀者喜愛的日常文化介紹書刊,其中封面有著大同電鍋的作品,是青木由香的《把台灣的好東西帶回家》(台湾の「いいもの」を持ち帰る)。

大同電鍋近年在日本頗受歡迎,誠品受訪時也提到,以大同電鍋、電鍋料理為主題的食譜,在日本橋店賣得非常好。由於造訪日本橋店的讀者對台灣大多有一定的熟悉和興趣,除了生活類書籍外,與台灣相關的議題書普遍也有不錯的銷售成績。

日本讀者對書店的推廣活動十分買單,因此除了具有國際知名度的幾米在日本長年擁有廣大書迷外,誠品日本橋店在開幕期間規畫的一連串台灣作家訪日分享會中,龍應台、陳耀昌等作家的作品,反應也都很好。

謝月貴特別提到,日本人很喜歡「噢!原來如此!」、在趣味中學習知識的概念,所以像是步步出版的《菜市》、《夜市》系列,這些文字不多,又可以增加對台灣文化認識的繪本,在店內也相當受歡迎。

➤超過50個台灣原生品牌的文創能量

誠品生活日本橋店內匯聚了超過50個台灣原生品牌,透過各種生活好物將台灣文化引介到當地。如百年餅店郭元益首次在日本分享製餅經驗,展現「敲、揉、壓、印」等傳統工法,並邀請讀者現場體驗;以烏龍茶享有盛譽的王德傳茶莊,也帶領日本民眾一同探索台灣烏龍茶的產製奧祕,品味台灣在地文化。

誠品行旅中餐主廚林彥諄曾赴日舉辦Cooking Studio料理實演活動,分享紅燒牛肉麵、紅蟳米糕等經典台菜好滋味。漢方保養品牌Daylily也與旅日美食作家郭梅琳,一同實際演練藥膳茶、養生台菜的製作,分享台灣食文化。

除了台灣品牌,誠品日本橋也邀請日本品牌進駐,舉辦各種吸引讀者的活動。金屬工藝品牌meta mate提供難得一見的「3D全身掃描體驗」,1秒鐘即可掃描完成。個人全身3D資料除了可在手機上自由運用,也可以為自己創造獨一無二的3D角色。

來自山梨縣的手作珠寶品牌L&Co.提供飾品手作課程,而「日本橋玻璃工房」,則提供玻璃吹製教學、大阪注染文化體驗等各種工藝手作活動。誠品也與日本在地著名品牌「銀座木村屋」合作,推出5款獨家限量「誠品麵包」。種種設計,都希望讓日本讀者感受到台灣書店的豐沛能量。

➤台書日譯出版品,還缺少「現在」的台灣

對於如何引介更多台灣書籍給日本讀者,謝月貴已有所思考,也提出了一連串的計畫。她認為台灣其實不乏好的作品,文化部推行的「中書外譯」計畫也是重要的一步,不過由於翻譯需要時間,除了部分小說作品,或者中研院「歷史地圖散步」系列這類較輕鬆的知識書目外,目前日本書市上看得到的品項,許多都是偏向學術類的台灣史地作品,似乎很難反映台灣當下真實、多元的面貌。

「除了台灣的過去、歷史之外,希望能讓更多人看到『現在』的台灣。」謝月貴如此強調。

營運近10個月後,日本橋店目前店內規畫有「台灣文化視點」專區,與台灣出版社合作,引薦本土創作,第一檔是與「讀書共和國」合作。同時,也首次設置「駐店作家專區」,首位推薦的台灣作家是張曼娟。謝月貴表示,待疫情趨緩,邊境解封後,會再評估舉辦書籍分享等推廣活動。

誠品日本橋的目標不僅在服務當地的台灣讀者,也提供日本出版人新的刺激,同時希望有機會讓更多優秀的台灣作品,有機會以更豐富、立體的姿態,走入日本讀者的生活。

➤書店文化大不同:日本書店vs台灣書店

在採訪三家書店時,除了出版、閱讀的趨勢,最讓人好奇的,也是台、日兩國之間的書店文化到底有哪些差異。

- 逛書店的目的:隨遇而安 vs 直接實用

相較於台灣人經常把書店當成「相遇的場所」——例如與朋友相約在書店、等人時可以在店裡遊逛不怕無聊,日本人「使用」書店的方式,目的性相對較高。日本的連鎖書店幾乎都設有查書機,讀者進店後,可能逕赴機器點選查找需要的書目,依照索引結果指示,到櫃位前拿取書籍,然後直接結帳離開。台灣連鎖書店則普遍無此設施。

- 活動執行學問大:事先報名 VS 即席入座

台灣的連鎖書店經常推出免費、不需報名的新書推廣活動,日本連鎖書店的文化則有所不同。日本書店舉辦的活動往往採取收費制,就算是免費活動,一般而言也需要預約。由於日本人十分重視「約定」,預約後無故未出席的狀況很少,不太會出現預期與實際落差過大的問題。另一方面,活動講師或主辦單位通常希望預先知道參與人數,但預約制雖然增加了可控性,同時卻也減少了讓現場有興趣的讀者參與活動的可能。

一般而言,台灣書店的免費活動即使事先採取網路報名,也很少出現預約者全數出席的情況,通常報名者有二分之一出席就是不錯的成果了(活動類型不同情況也不盡相同)。誠品日本橋店依據各方經驗,最終磨合出的方法是採取預先報名,但也保留三至四成的座位開放給現場想參與的讀者。不過即使如此,日本讀者往往很在意,自己是否真的因為臨時起意,就要花上一、兩個小時坐在現場,或者遲疑「這樣突然參加真的可以嗎?」,和習慣自由自在出入活動的台灣讀者形成強烈對比。

- 書迷不分國界,也不分年齡

相較於執行活動的方式因地制宜,活動參與者的特性倒是沒有國界之分。曾有報導指出,台灣參與書店活動的讀者年紀多半較輕,日本的參與者則以中高齡人士居多。不過,三家接受訪問的書店都表示,或許因為閱讀習慣的變遷,許多知名作家的活動現場確實較多資深讀者(他們曾經也是迷妹迷弟),但若是在年輕族群中受歡迎的創作者,例如插畫家、漫畫家,或文采出眾的搞笑藝人(如曾以《火花》拿下芥川獎的又吉直樹)舉辦活動時,現場便以年輕人為壓倒性多數。簡而言之,還是與活動本身的性質有關。

- 日本:活動效益高,台灣:宣傳彈性大

如前所述,或許因為日本人對書店的「目的性」高,樂於接受書展主題和活動的推薦,反應在銷售上的成果相當明顯。台灣書店則經常發生辦了百人活動卻賣不了幾本書的情況,或者用心規畫書展卻銷售平平,讓店員只能無語問蒼天。另一方面,台灣出版社和作者的配合彈性較大,書店在文宣和陳列上有較多發揮的空間。而日本出版業在行銷上則是出了名的保守,書店能夠運用的元素,通常就只有一張書封圖檔,也難怪日本書店四處可見樸拙的手繪文宣了。

以往走訪日本書店,都只在賣場上看陳列、選品,這次能與參與日常運作的書店人實際交談,是相當難得的經驗。最有意思的是,採訪結束拍攝照片時,淳久堂的兩位台灣店員,和紀伊國屋的日籍總經理,都非常認真地挑選要拿在手上的書。不管是陳列主題中的精選品項,或是新入貨的推薦書,一定要選自己真心喜歡的,絕對不隨便敷衍,完全展露了書店店員的堅持(笑)。

儘管台灣出版品在日本書市的發展還有很長的一段路要走、許多困難尚待克服,但這些認真守護閱讀的書店工作者卻有相同的堅持,一定會在書籍銷售的旅途上盡心守護。 ●

台書在日本13 讀者》這些書改變了我對台灣的認識:6位日本讀者的讀後分享

➤讀者:安田葵,出版社編輯

讀過哪些日文版台灣作品?

打算開始閱讀台灣文學後 ,最初拿到手的作品是朱天文的《荒人手記》。之後,我讀了白先勇《孽子》、邱妙津《鱷魚手記》、《紀大偉作品集《膜》》 (作品社的選集)、胡淑雯《太陽的血是黑的》、甘耀明《冬將軍來的夏天》等等。讀台灣文學時,我強烈地感受到少數派與政治的存在。

閱讀上述台灣文學,有沒有增進或改變您對台灣的認識?

讀台灣文學作品前,我完全不知道台灣的歷史。我是在幾乎沒有學習東亞(當然也包含日本)近現代史的情況下,長大成人的。透過閱讀台灣小說,我不只認識了台灣的歷史,也成為我以台灣為中心,思考包括中國、香港、日本、韓國乃至東南亞在內的地域關係,以及其未來的契機。

覺得台灣文學與日本文學的差異或特點?

首先,台灣文學登場人物的成長經驗具有驚人的多樣性,各自有著不同的價值觀或歷史觀。儘管如此,他們與共有現在這一瞬間的夥伴的關係,卻毫不留情地彼此碰撞著。

再者,政治性的話題不只出現在小說背景的社會制度中,還以各種各樣的形式,出現在人們的對話、示威遊行或集會活動、城市風景的象徵等等之中。登場人物們爭吵與不和的原因,也不只是當事人的問題,多數是歷史與社會制度的問題。政治深深地滲透進登場人物的生活,位於故事的中心。

這樣的登場人物之間對人類的愛與連帶,每每讓我的內心顫抖。(蔡鈺淩譯)

➤讀者:白井魁,一橋大學言語社会研究科博士後期課程

讀過哪些日文版台灣作品?

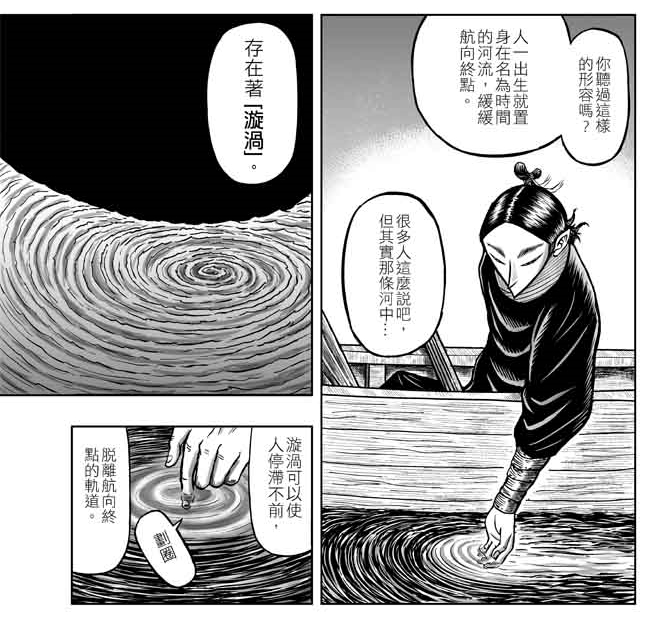

吳濁流《亞細亞的孤兒》、《黎明前的台灣》、《泥濘》,黃春明《莎喲娜啦.再見》,白先勇《孽子》、《台北人》,陳逸雄編譯的《臺灣抗日小說選》,《彩鳳的夢》、《終戰的賠償》、《三腳馬》(研文選書「台灣當代小說選」系列),吳明益《單車失竊記》、《天橋上的魔術師》,台灣性弱勢文學系列,《華麗島詩集:中華民國現代詩選》,林奕含《房思琪的初戀樂園》等等。

閱讀上述台灣文學,有沒有增進或改變您對台灣的認識?

了解了關於台灣的歷史與社會超乎想像的複雜性。同時,也了解了台灣的人們如何面對這個複雜性的姿態。

覺得台灣文學與日本文學的差異或特點?

我不太了解日本文學,不太清楚兩者的差異。不過,台灣文學給人的印象是具有很多富含社會性的作品。同時,我也感受到他們想要了解自己所居住的土地或所屬共同體的歷史、社會等問題的態度。我想台灣是以多樣性構成的這一點,亦反映在作品中。(蔡鈺淩譯)

➤讀者:八木春奈,高崎經濟大學特命助教

讀過哪些日文版台灣作品?

我的工作之一就是在日本介紹華語圈的當代文學(主要以台灣當代文學為主),同時撰寫學術論文。因為如此,從較早期的出版品(如研文出版的「台灣當代小說選」、國會刊行會的「新台灣文學」等),到新近的出版品(如白水社的EX-LIBRIS系列或「台灣文學選」等),我都根據需要與興趣廣泛地閱讀。

尤其我的博士論文主題是白先勇的文學創作,因而幾次重讀《孽子》或《台北人》的日譯本。最近我為郭強生的《惑鄉之人》(西村正男譯)撰寫了書評,我非常喜歡郭強生的作品。近期則是讀了林奕含《房思琪的初戀樂園》(泉京鹿譯)。

閱讀上述台灣文學,有沒有增進或改變您對台灣的認識?

當然是加深了對台灣的認識。我的信念是:不管是什麼樣的場所或什麼樣的人,若想要加深對他者的認識或知識,首先嘗試看他們的電影與小說。在此我想大聲地傳達這個想法:去台灣之前,比起旅遊書,請多少讀點台灣文學的譯本吧。

覺得台灣文學與日本文學的差異或特點?

要總括來談「台灣文學」的作品,並展現出其巨大的特點,是需要勇氣的。不過如果硬說的話,我總覺得台灣文學中,有許多具有積極性的長篇小說。這類作品納入了各種各樣的視點,盡可能縱橫馳騁地描寫出多樣的社會上弱者之生存。

另外,描寫性少數者生存樣貌的文學,比起日本也具有豐富的譜系。我想「台灣同志文學」譜系的豐富,作為世界文學是值得自豪的。(蔡鈺淩譯)

➤讀者:明田川聰士,日本・獨協大學國際教養學部言語文化學科專任講師

讀過哪些日文版台灣作品?

台灣文學在日本出版界的勢力雖無法媲美歐美文學,但目前已出版的日譯作品數量不少,其中也不乏深獲好評的文學創作。而且許多台灣文學史上的重要作品也都有日譯本,包括收錄賴和、楊守愚等台灣新文學草創期作品的《台灣抗日小說選》,以及50年代出版的陳紀瀅《荻村傳》、林海音《城南舊事》兩部描寫中國北方社會的經典小說。60年代後的重要著作則有以族群為著眼點的白先勇《台北人》、李喬《寒夜》及拓拔斯・塔瑪匹瑪作品集等。近來,伊格言的《零地點》及吳明益《單車失竊記》也相繼在日本出版並獲得不少矚目。

閱讀上述台灣文學,有沒有增進或改變您對台灣的認識?

台灣文學研究不僅是文學研究,同時也是地域研究,研究者必須對台灣近現代社會、歷史、政治及經濟各方面有所瞭解才能加以解讀,可以說是一門跨領域研究。我在學生時期剛開始接觸台灣文學時,日本國內剛好出現不少二二八事件的相關研究,因此我對戰後外省人在政治及經濟上的優勢地位有很深刻的印象。直到後來讀了白先勇的《台北人》及龍應台的《大江大海一九四九》,我的刻板印象才開始逐漸被打破,並試著以更多元的視角,重新審視台灣社會的族群問題,而這也連帶改變了我對台灣的認識。

覺得台灣文學與日本文學的差異或特點?

日本與台灣雖然有許多共同點,但各層面還是存在著某些根本差異,難以一概而論。如果要說台灣文學的最大特色,我個人認為是作品中的「歷史回顧」傾向——現在可能被稱為轉型正義。台灣文學不斷地以回顧的方式重新審視國共內戰、二二八、白色恐怖、族群問題等歷史主題,最近出版日譯本的胡淑雯《太陽的血是黑的》及葉石濤的《台灣男子簡阿淘》也都有這個傾向。相較之下,日本文學也有不少處理戰前軍國主義高壓統治或沖繩、愛奴問題的作品,但力道方面顯然不如台灣强烈。

➤讀者:益岡和朗,会社員

讀過哪些日文版台灣作品?

邱妙津《鱷魚手記》、洪凌《黑太陽賦格》、白先勇《孽子》、甘耀明《冬將軍來的夏天》。

閱讀上述台灣文學,有沒有增進或改變您對台灣的認識?

以前不知道台灣是性弱勢文學發達的國家,因此,這是個新鮮的發現。雖然在《孽子》等作品中很顯著,但能了解到台灣與日本的距離相近、文化影響濃厚,這也是一種收穫。

此外,雖然不是台灣文學,但在閱讀出身台灣的日本文學作家李琴峰的《倒數五秒月牙》時,認識到家族中使用的語言本身存在著差異,這讓我受到了衝擊。不是因為「世代的感覺不同而導致語言不通」,完全是因為「語言本身不同而產生齟齬」這件事,讓我感到驚訝。而台灣這塊土地所具有的歷史重量(這包含日本的責任),也讓我深受感動。

覺得台灣文學與日本文學的差異或特點?

台灣文學與日本文學的不同,在於台灣有一個以性弱勢文學為主流被賦予位置的時代。性弱勢文學在日本雖仍有「流行素材」程度的處理,將其視作潮流商品,但在台灣文學中,卻已建立了穩固的地位。此外,像洪凌受到日本SF(科幻小說)和動畫強烈影響的作品,或是像甘耀明描寫神和精靈這類邊緣存在與人們的生活連接在一起的魔幻寫實主義,這類作品被大量看到,我覺得這也是有趣的特點。(蔡鈺淩譯)

➤讀者:蕪豆,自營業

讀過哪些日文版台灣作品?

我個人對阿美族通過禮儀的習俗很感興趣, 雖然看過非常多的台灣電影,但卻只讀過一點點文學作品。不過,在當代的世界文學中,我會想一再反覆閱讀的是甘耀明的作品。他的作品每每輕鬆地跨越了沉重的歷史社會性的重壓,雖然有很多苦難,卻充滿了「即使如此也值得活下去」的生命力。這作為一種自然的力量被象徵性的描寫出來,例如《神祕列車》中阿公贈與的大量野薑花的白色小花。

閱讀上述台灣文學,有沒有增進或改變您對台灣的認識?

接觸了甘耀明的小說後,我品嘗到在眾多文化的混淆中所孕育出的芳醇,其中也有日本動畫的影響吧。《冬將軍來的夏天》有點像宮崎駿的作品;《殺鬼》與馬奎斯的《族長的秋天》好像有點關係,也有一點《七龍珠》、《鬼太郎》和《鬼滅之刃》的影子。

覺得台灣文學與日本文學的差異或特點?

不管是日本或台灣,外來文化的殘渣就像地層一樣重疊在一起。在這點上,日本和台灣很是相似,這也可說是融合了帶有時差的異文化吧。

日本古典文學中有「無常觀」這個佛教的要素,這表現在對逝去之物的依戀與思念、對來世淨土的追求,以及謹慎的悲哀與美麗上(安藤禮二的《列島祝祭論》,以寬廣客觀的視角捕捉了日本精神的潮流) 。

說起中國的傳統,應該是漢詩、儒教和道教吧。日本也殘留著道教和迄今依然是家父長式男性優越的儒教。我還沒去過台灣,今後我想更加了解這些。(蔡鈺淩譯)●

【台書在日本】完整專題

1.現況篇》這些年,日本讀者看的台灣書

2.歷史篇》性別書寫與純文學,敲開日本書市窄門:橋本恭子、黃英哲專訪

3.譯者篇》民主與女性議題超越日本,令人嚮往:三須祐介、倉本知明、及川茜專訪

4.譯者篇》全球文學研究趨緩,台灣文學在日的討論逆勢盛行:白水紀子專訪

5.譯者篇》日文譯者與他/她的台灣作家們

6.出版社篇》透過更緊密的資訊交流,一同支持文學的未來:白水社編輯部杉本貴美代專訪

7.出版社篇》本地線上調查:行銷日本遇見的難題

8.出版社篇》誤會啊,日本出版社不是你想的那樣

9.版權篇》類型是其次,共鳴才是重點:太台本屋的版權交易心得

10.版權篇》台灣書籍打進日本書市的問題與現況:訪光磊國際

11.通路篇》在台灣的日本書店:訪紀伊國屋、淳久堂

12.通路篇》在日本的台灣書店:訪誠品生活日本橋

13.讀者篇》這些書改變了我對台灣的認識:6位日本讀者的讀後分享

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量