書.人生.吳鳴》書海微塵,天寶遺事

孔子說:「吾少也賤,故多能鄙事。」用以描繪我乞食於編的年少往事,還真有幾分若合符節。

1985年5月,我就讀政大歷史系碩士班二年級,剛通過學科考試,準備寫論文。缸中無米,倉中無糧,友人林富士兄在一次談話中提及甫創刊半年的《聯合文學》在徵編輯,我整理了一下履歷寄給發行人張寶琴女士,隔二日寶琴發行人打電話給我,要我去見她。面談之後,寶琴發行人說下禮拜一會跟我聯絡。通常這就是「謝謝再聯絡」的意思,我也沒抱太大希望。面談那天是星期五,不意下禮拜一寶琴發行人竟然真的打電話來,要我隔天去上班,就這樣開始我乞食於編的生涯。

《聯合文學》初創刊時,編輯群主要由《聯副》支援,真正專職《聯合文學》編輯者只有簡媜;因為《聯副》主編瘂弦同時是《聯合文學》社長兼總編輯,帶著《聯副》同仁處理《聯合文學》編務,是順理成章的事。1985年5月《聯合文學》第一次徵編輯,與我同時進入編輯部的還有王菲林(介安)。

進入《聯合文學》編輯部後,直接到電腦房學習校對和發稿。校對跟隨《聯合文學》總校對楊老師學,發稿填控制單是電腦排字房朱傳寶主任和陳建勳組長帶我。在電腦房待了一個禮拜之後,我才正式回到編輯部,接手原本由《聯副》馮曼倫負責的發稿工作。

在《聯合文學》編輯部一年半之後,我因為碩士修業期限已到最後,於是向發行人張寶琴請辭,寶琴發行人批了留職半薪,從1987年1月1日起,並給了一個特約編撰的名義。不意原本擔任叢書主任的梅新,接任《中央日報副刊》主編,聯合文學出版社第一批書已箭在弦上,寶琴發行人問我可否承乏其事,於是我用了一個有點奇怪的職稱「特約編撰兼叢書主任」,接手聯合文學出版社業務,包括編輯和發行。

聯合文學出版社叢書分為兩個系統,創作名文叢,譯作曰譯叢,各自編號。在討論叢書版型時,我和美術主任黃憲鐘商量,可否不要再讓文學書穿小鞋。蓋因1970到1980年代臺灣文學出版界有所謂五小,即大地、純文學、爾雅、九歌和洪範,書的開本主要都是32開,遠景、遠行、遠流的文學書亦為32開;尤有甚者是64開,如早期的文星叢刊、商務印書館人人文庫,三民書局三民文庫;而中學、大學教科書和一般書籍則為25開,我認為這是給文學書穿小鞋。

憲鐘兄同意我的看法,於是將聯合文學叢書設計為25開本,以黃色樹皮為標準色,此即聯文叢書開本和標準色之由來,沿用直到新世紀以後。1990年代以後,許多出版社的文學書紛紛改為25開,聯文叢書乃開風氣之先,或可視為文學書開本的寧靜革命。

聯合文學出版社文叢編號001為王禎和《人生歌王》,出版契約是梅新簽的,我接手之後完成排版,印刷,上市。正當《人生歌王》看完藍圖,即將進廠印刷之際,張寶琴發行人接到楊牧從美國打來的電話,責問為什麼聯合文學出版社要搶《人生歌王》的版權。因為王禎和、楊牧、葉步榮(洪範書店實際負責人)三人是花蓮中學同學,王禎和的小說集幾乎都在洪範出版,已成默契。

寶琴發行人或亦不知江湖規矩,因為版約是梅新簽的,只能依約行事。我知其事後,心中極感歉疚。蓋因葉步榮哥從小看我長大,家父贌其老太爺葉阿禮之地種稻,且長年為阿禮伯做工。一般情形是:種稻算家父的,付田租給阿禮伯,種甘蔗算阿禮伯的,阿禮伯付工錢給家父。1974年我國三時步榮哥結婚,家父帶我去喝喜酒,那是我第一次和家父出門喝酒,印象裡喝的是黃酒,在鄉下算是很高級的了。家父喝醉了,我騎腳踏車載他回家。

1987年6月取得碩士學位,故爾我碩士念了4年才取得學位,許多友人覺得似乎念太久了,實因打工乞食於編之故。丘彥明於是年1月任《聯合文學》總編輯,8月要我回復專職,擔任叢書兼活動主任。在民生報記者黃寤蘭的協助下,主辦過逍遙音樂節和臺大外文系教授與你談文學等系列活動,但我的主要工作仍是負責聯合文學出版社。高行健在臺灣出版的第一本小說集《給我老爺買魚竿》就是在聯文出版的,日本小說家大江健三郎小說《聽雨樹的女人們》在聯文譯叢出版,不敢說是第一本,但至少是大江健三郎較早在臺灣出版的小說。但這兩本書當年都賣得不好。2000年高行健獲諾貝爾文學獎,《給我老爺買魚竿》一時洛陽紙貴,許多鄉下小書店開了發財車到聯文載書,據云那一年《給我老爺買魚竿》的收入,足夠聯文一整年的澆裹,而我已離開聯合文學出版社11年。

1987年8月,我大學時代的恩師林載爵,在聯合報系送出國赴英國劍橋大學和美國哈佛大學深造3年後,返臺擔任聯經出版社總編輯,找我幫忙協助聯經出版社的部分文學出版事宜。此時聯經擬出版姚一葦教授的戲劇作品,其中《傅青主》版權在遠景沈登恩先生手上。該書已絕版,遠景無意再版,一葦教授到聯合文學編輯部找我幫忙。我直接打電話給沈登恩,軟磨硬求,請登恩先生將版權還給姚一葦教授。沈登恩很爽氣答應了,由遠景出版公司發一封歸還版權的公函。我收到後,打電話請登恩先生簽名蓋章再寄一次,以符合法律程序。登恩先生於是寄來符合法律要項的版權讓與書,解決了姚一葦教授《傅青主》的版權問題。後來姚一葦教授將此事告訴李喬,李喬《寒夜》三部曲版權亦在遠景沈登恩手上,同樣是書已絕版,而遠景無意再版,李喬打電話給我,請我無論如何要幫他這個忙。

姚一葦教授的事我已硬著頭皮找沈登恩先生,李喬的事實難以啟齒。有一天無意間和陳曉林老師談起此事。1978年9月曉林老師和傅佩榮老師到東海大學開歷史哲學課,是歷史系大二必修課,我也在這個班上。1987年時,曉林老師擔任聯經出版公司顧問,辦公室在聯合報第三大樓,聯文在6樓,聯經在7樓,往來很方便,走一層樓梯就到。曉林老師說沈登恩先生欠他錢,一些版權讓與書在其手上,直接還給李喬就是,於是李喬《寒夜》三部曲的版權問題乃迎刃而解。

1993年我返回政大歷史系乞食講堂,有一天接到林太乙先生電話,說她的《林語堂傳》版權在遠景,聽李喬說我幫他取回《寒夜》三部曲版權,問我可否幫忙她拿回《林語堂傳》版權。我靈機一動,或許《林語堂傳》版權也在陳曉林老師手上,於是打電話給曉林老師,果不其然,曉林老師說他直接將《林語堂傳》版權讓與書寄還給林太乙先生就可以了。

另一樁說起來有點啼笑皆非的事,是有關梁實秋先生的佚文結集。有一位大陸文學研究者蒐集了實秋先生未出版的散文交給聯經出版公司,當時實秋教授已仙逝,林載爵老師和我約其夫人韓清菁女士談出版事宜。清菁女士說要吃麥當勞,於是相約在太平洋SOGO百貨復興店附近的麥當勞談事情。清菁女土點了一分漢堡套餐,我和載爵老師則點了可樂。邊吃邊談,載爵老師說第一刷版稅先付清,第二刷以後每年結,是否恰當。清菁女土說:「其他書店出教授的書,都是直接先給20萬。」1987年的20萬可不是小數目,把載爵老師和我嚇得瞠目結舌。等清菁女士吃完,我代表載爵老師跟清菁女士說:「我們回去討論後再跟您聯絡。」匆匆忙忙結完帳,師徒倆忙不迭地逃回辦公室,梁實秋先生佚文集乃無疾而終,而我從此再也不吃麥當勞。

年少時乞食於編的書海微塵,如今江湖老了那漢子。歲月迢遞,我早已非青青子衿之年少,倒似白頭宮女話天寶遺事。●

吳鳴

本名彭明輝,台灣花蓮人,原籍客家,1959年生,東海大學歷史系畢業(1981),政治大學歷史學博士(1993)。書法愛好者,文學創作以散文為主,曾獲第5屆時報散文首獎,結集作品有《湖邊的沈思》、《長堤向晚》、《晚香玉的淨土》、《浮生逆旅》等。

曾任《聯合文學》執行主編、叢書主任,聯合報編輯;研究範圍主要為近、現代中國史學史,近年亦投注心力於當代臺灣史學研究與臺灣歷史教育;著有《疑古思想與現代中國史學的發展》、《歷史地理學與現代中國史學》、《臺灣史學的中國纏結》、《晚清的經世史學》等;並撰寫國中教科書《認識台灣.社會篇》(台北:國立編譯館,1997;與林富士合寫);曾任政治大學歷史學系副教授、教授、系主任,現任政治大學歷史學系教授。

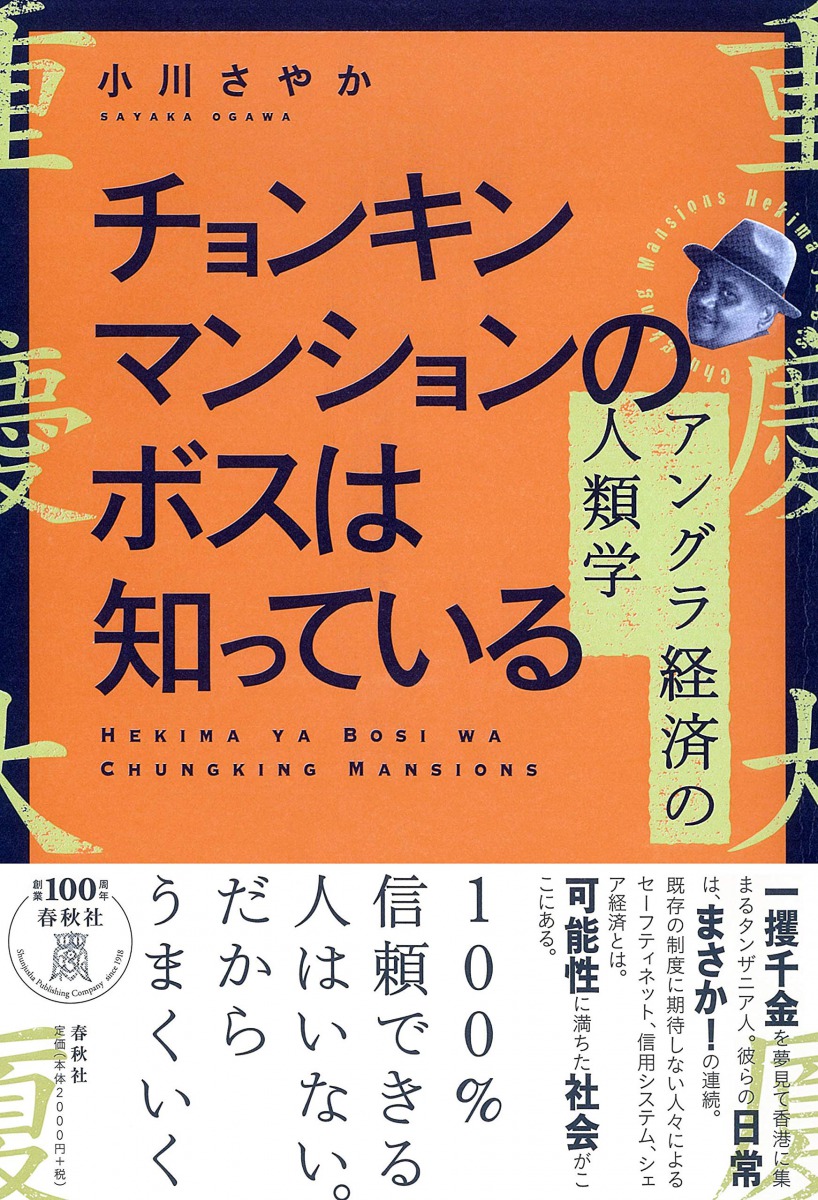

第8屆河合隼雄物語獎及學藝獎於本月初決選,學藝獎由小川沙耶加的《重慶大廈老闆知道的地下經濟人類學》(春秋社)奪得,本屆物語獎則從缺。紀實文學《重慶大廈老闆知道的地下經濟人類學》,透過定居香港的坦尚尼亞商人的生活,揭露有香港「黑暗之心」之稱、繁榮而複雜的重慶大廈地下經濟網絡。位於九龍尖沙嘴的重慶大廈,既是低端全球化運行的樞紐,也是當地人不願靠近的灰暗孤島。商家、難民、黑道等,對現存制度完全不抱期待的社會邊緣勢力,在這裡形成自成一格的合作網絡。這裡沒有100%可信的人,但有各種打破日本常識、讓人大呼「怎麼可能!」的詭譎樣貌。本書同獲第51屆大宅壯一紀實文學獎,以及2020紀伊國屋人文大獎第5名。

第8屆河合隼雄物語獎及學藝獎於本月初決選,學藝獎由小川沙耶加的《重慶大廈老闆知道的地下經濟人類學》(春秋社)奪得,本屆物語獎則從缺。紀實文學《重慶大廈老闆知道的地下經濟人類學》,透過定居香港的坦尚尼亞商人的生活,揭露有香港「黑暗之心」之稱、繁榮而複雜的重慶大廈地下經濟網絡。位於九龍尖沙嘴的重慶大廈,既是低端全球化運行的樞紐,也是當地人不願靠近的灰暗孤島。商家、難民、黑道等,對現存制度完全不抱期待的社會邊緣勢力,在這裡形成自成一格的合作網絡。這裡沒有100%可信的人,但有各種打破日本常識、讓人大呼「怎麼可能!」的詭譎樣貌。本書同獲第51屆大宅壯一紀實文學獎,以及2020紀伊國屋人文大獎第5名。

醫界出身的日本小說家南杏子,繼被改編為日劇的暢銷作《親愛的患者:羈絆的病歷簿》後,再度推出醫療類小說《生命的停車場》(幻冬舍),講述生命駛向終點站時,對臨終處置與死亡的思考。原本就職於東京急救中心的62歲醫師白石咲和子,因擔負院內責任離職後,回到了故鄉金澤,成為「樂園診療所」的訪問醫師。對原本一直在醫療第一線與生命搏鬥的咲和子而言,如今這個環境,充滿了為生命送別、讓她感到迷惑徬徨的狀況。互相照料的暮年夫妻、半身麻痺的科技公司社長、年僅6歲的癌症病患,以及經歷各式各樣的病痛,最後說出「不希望再活下去了」的父親。面對這些病人,面對積極尋求安樂死的父親,咲和子作為醫師以及女兒,該如何處理生命的流逝,又該如何抉擇呢?身為現役醫師的南杏子,透過這部作品,深刻地描寫人生最後的不捨以及尊嚴。

醫界出身的日本小說家南杏子,繼被改編為日劇的暢銷作《親愛的患者:羈絆的病歷簿》後,再度推出醫療類小說《生命的停車場》(幻冬舍),講述生命駛向終點站時,對臨終處置與死亡的思考。原本就職於東京急救中心的62歲醫師白石咲和子,因擔負院內責任離職後,回到了故鄉金澤,成為「樂園診療所」的訪問醫師。對原本一直在醫療第一線與生命搏鬥的咲和子而言,如今這個環境,充滿了為生命送別、讓她感到迷惑徬徨的狀況。互相照料的暮年夫妻、半身麻痺的科技公司社長、年僅6歲的癌症病患,以及經歷各式各樣的病痛,最後說出「不希望再活下去了」的父親。面對這些病人,面對積極尋求安樂死的父親,咲和子作為醫師以及女兒,該如何處理生命的流逝,又該如何抉擇呢?身為現役醫師的南杏子,透過這部作品,深刻地描寫人生最後的不捨以及尊嚴。

曾出版《孤蟲症》、《殺人鬼藤子的衝動》、《好想她去死》等作的日本推理作家真梨幸子,於本月推出圍繞著古老預言的懸疑故事《繩紋》(幻冬舍),以東京文京區為舞台,呈現結合了過去、現在與未來的磅礡巨作。身為自由校對者的興梠,某日收到一份標題為《繩紋默示錄》的自費小說校閱稿。興梠在閱讀稿件中對於繩紋時代的敘述時,發現生活周遭開始出現了變異,現實中的細節更與書中文字相互呼應。撰寫這份稿件的作者究竟是何人?《繩紋默示錄》中隱藏的訊息又是什麼呢?真梨寫道:「即使知道世界要滅亡了,人們依然深陷於憤怒、忌妒等與自身相關的小事,這就是人類有趣之處。」

曾出版《孤蟲症》、《殺人鬼藤子的衝動》、《好想她去死》等作的日本推理作家真梨幸子,於本月推出圍繞著古老預言的懸疑故事《繩紋》(幻冬舍),以東京文京區為舞台,呈現結合了過去、現在與未來的磅礡巨作。身為自由校對者的興梠,某日收到一份標題為《繩紋默示錄》的自費小說校閱稿。興梠在閱讀稿件中對於繩紋時代的敘述時,發現生活周遭開始出現了變異,現實中的細節更與書中文字相互呼應。撰寫這份稿件的作者究竟是何人?《繩紋默示錄》中隱藏的訊息又是什麼呢?真梨寫道:「即使知道世界要滅亡了,人們依然深陷於憤怒、忌妒等與自身相關的小事,這就是人類有趣之處。」

對談》潛伏地底的新手鯨魚遇到等待雨客的散文家:周芬伶VS.許閔淳

▇嬌小又巨大,深潛的鯨魚

周芬伶:這次跟閔淳一起出書,我覺得是一種很深的緣分。這樣的機會並不多,但我會盡量創造這樣的機會。跟學生一起出書,有那麼一點點「傳承」的意味,我的路已經走得很多,也已經走得很累了,現在要把這個棒子交給妳。另一層意思,也就是把新人帶出場來讓大家驗收。

閔淳寫作已經10年了,這是個漫長的過程。大家可能覺得「哇!閔淳很幸運,這麼年輕就出書。」事實上,你們可能無法理解,要到這一刻,她得花多少的心思。

閔淳是個很有毅力的人,她一開始透過messenger將自己的詩傳給我——剛寫詩的人就差不多是那樣子,我擔心自己講太重的話會傷了她,便已讀不回。她就一直寄,寄來更多的詩,當累積到一個程度時,我再給她一些建議。

我的教學想法是先將所有文類都跑一遍,詩、散文、小說等不論先後順序,都跑一遍,再確定主要擅長、專攻的文類為何。這過程中還夾著「詩劇場」,也就是把自己的長詩,改編成劇本,搬上舞台演出,光是排練時間可能就長達半年至一年。

在這樣的過程中,閔淳完成了許多嘗試。我記得演出內容和「雨」有關,於是在她的舞台上,除了一把雨傘,就是一堆樹葉,撒得滿滿的一地樹葉,這些全是清晨時分,她在東海校園內撿拾,然後一點一點地搬到舞台上。閔淳不是我們所想像的嬌滴滴女孩,而是非常有韌性,吃了很多苦。

散文與其他文類不一樣——詩集可以是幾年之內累積的創作呈現,小說則是一部作品完成後,稍微修改便可以出版,但散文不一樣,散文需要一個核心,需要提供讀者一種新的文字、新的思考。例如,我前一本書是《北印度書簡》,已經時隔6年,為何間隔這麼久時間呢?因為我找不到新的腔調或語言,來構成一本散文。

閔淳從18歲開始寫詩,後來決定要寫散文,所以她的散文有很濃厚的詩意,密度也高。這形成了閱讀的門檻,自然會篩選讀者,一開始要進入會有點障礙,但一旦進去了,心就靜下來了。又因為她的文字是比較沉潛的,十分細膩、緩緩,慢慢地述說一件事。可能只是一個小小的發現,但那個發現有時候是一個洞,一個洞見,你必須寫那麼深,才能夠知道自己是誰。其實很多問題都是在反問:「我是什麼」,或者「我是誰」。世界這麼大,我們在這個世界裡是什麼?

閔淳一直很喜歡鯨魚,鯨魚潛得很深,生命力很巨大。鯨魚在死亡的時候會鯨爆,體內會自然地爆炸,然後將自己的肉體回饋給其他魚類及海底生物,這個意象很美。散文也追求意象與象徵,只是沒辦法像詩,使用得那麼多,可能在一篇散文裡有一個,或是一本書裡有個核心的東西來代表這本書。

許閔淳:謝謝老師幫我介紹。剛剛聽老師的分享,我突然想起之前去看科博館的鯨魚展,鯨魚很遠古很遠古的祖先其實是河馬,是從在陸地上爬行的河馬,慢慢演化成鯨魚的。

我最早是從寫詩開始,寫了很多輕飄飄的詩,當時也不太知道詩到底是什麼。在創作課堂上,很多人都已經開始寫散文或小說,文字也都滿成熟的,在一次一次的創作課過程中,我開始想自己文章要怎麼寫,寫得更不一樣。

這次新書《地底下的鯨魚》作品集裡收錄的文章,有許多是距離現在較遙遠的時間寫作的,大部分是我大學、研究所時期的作品,所以這部作品裡的文字有很多與創作課、東海的校園有關。

在創作課時期,我仍在摸索與嘗試想要讓自己寫得更好,希望獲得肯定。課堂上大家會有種競賽感,每週要交作品,這個過程其實滿有壓力的,但在這樣的壓力下會寫出不一樣的東西。

關於「詩劇場」,這應該是有修過老師課的人,大家共同的、奇妙的回憶。在做劇場的過程中,要思考如何把一首詩或一篇平面的文字,變成立體的東西,這是很不一樣的過程。此外,東海的校園也是讓我寫下這些文字很大的驅動力吧。東海的校園真的很美,尤其是晚上,我很喜歡散步,走一走就會發現許多岔路與不一樣的地方,是個很適合走路與寫作的地方。

▇散文需要生命經驗的積累

周芬伶:一般坊間的寫作課其實是閱讀課,先讀一篇東西,讀完之後就開始寫作,這是閱讀與習作的概念。但依我三十幾年創作教學的經驗來看,我覺得那是無效的。如果你高中就開始書寫,相信到大學就已經有許多的閱讀,應該要自主閱讀,頂多另外開一門閱讀課。但寫作課就是寫作課,不能用讀書報告、讀後心得,或者是一篇雜感的東西來交作業。

學生是我挑的,第一班共有10位,有包冠涵、楊富閔、周紘立、蔣亞妮、林徹俐等等,每一位都很會寫,壓力大是自然的。很大的壓力會造成什麼樣的效果呢?我們說文學是個祕窖,一堆愛好文學的人聚集、互相撞擊。

課堂上,學生第一次把作品放到螢幕上,看到自己的作品突然變成白紙黑字,然後被放大、被檢驗的時候,是很恐怖的經驗。但那是熱騰騰的文字啊,看這樣的文字才是最有意義的,它是此時此刻的文學。

此時此刻的文學,永遠是在更新的,在下一刻它就會變得不一樣了。所以我著重的是此時此刻的文學,我不是要完美的作品,重點是你現在在想什麼,你現在會寫出什麼東西來,而這個東西會帶你到哪裡,這比較重要。

當學生們看到別人寫的東西,受到了刺激,回去會發憤圖強,變出更厲害的東西來。像楊富閔《花甲男孩》裡面大部分的作品,是創作課裡的成果,他可能一週至兩週就交一篇一萬多字的短篇小說,而且都是不錯的作品,十分驚人。當我們面對一個新穎的作品時,身為第一個讀者,能夠給予的回應是越誠實越好,所以都是最毒的話,覺得哪個字不對,連標點符號不對都看得出來。

如果你對寫作有高度的自覺,我不相信你寫不出東西來。過去可能很多人寫作但沒辦法進步,為什麼?因為你對自己的文字沒有自覺。自覺性不高,使用的文字很可能只是在重複別人用的詞,你可能覺得已經很漂亮了,但裡面是否有任何吸引你的東西呢?

如果說寫作課是文字的發明場,或文字的實驗場,越新穎、沒人使用過的文字越好,那麼當然要寫詩啊,因為詩才能讓你對文字更加警覺。我覺得沒有經過詩的歷程,是非常大的遺憾。過去作家就是廣義的詩人,你可以不寫詩,但一定要懂詩,必須對詩有很好的品味,因為這關鍵到你寫作的品味,以及你對文字的品味。

不過,並不是每個人都有寫詩的天分,也不需要每個人都去寫詩。我們不需要那麼多詩人,現在詩人真的太多了,其實有很多可能都是有問題的。

我覺得散文是相對安靜的場域,也是最難掩飾的文體,人們說它老掉牙,如果你陳腔濫調,別人一定感受得出來。作者是否有獨特的魅力和文字觀是非常重要的。

閔淳的書特點之一是視線的交織,她看世界的方式是疏離的,她看自己也是疏離的。她很靜態,好像也是在挖掘內心,可是她的那個視線始終是在動的。

許閔淳:謝謝老師。關於文字上的畫面感,其實我不論在閱讀或是書寫,都是腦袋先有畫面(而不是先有文字),我會想要把腦中的畫面寫下來。記得課堂上老師也鼓勵我們記錄自己的夢,我是個常做怪夢的人,就會把它記錄下來。

之前有些人讀我的文字會說,感覺裡面好像有光的感覺。編輯也覺得我的文字裡有幾個特定的意象,例如蟲、繭,他感覺到那個畫面裡好像有光。我後來思考了這件事情,覺得這可能跟平常我喜歡拍照或看電影有關。

雖然在散文中並沒有「光影派」這個派別,它只是一個詞,剛好(李)欣倫老師在為我寫的序裡提到這部分,《印刻雜誌》邀我寫一篇職人相關的專欄,我就寫了關於燈光師的極短篇,這一連串的巧合,就有了這個詞的誕生。

▇顛覆過往的寫作方式和經驗,用手機寫散文

許閔淳:《雨客與花客》跟我以往閱讀老師的散文有點不同,書中有很多魔幻、虛實交錯的感覺。就像蔣亞妮在序裡所寫,讀完一篇就像讀完一部長篇小說。雖然每篇都可以獨立,但整本讀完之後,感覺氣是串聯的,是一口氣講到底,而且十分順暢。

書中寫了很多物,用「客」與「物」的結合(譬如「香客」、「茶客」)寫人的情感,或逝去的情感與死亡。例如〈午後茶湯〉寫殘缺的美這件事,讓我想到日本的侘寂概念,那些不規則,或是隨自然變化並帶有時間性的,我覺得很像老師在書中寫自己以及那間屋子的感覺。

老師的家就有種很魔幻的氛圍。有一次我突然去拜訪老師,剛好老師在準備十分豪華的料理,吃得很開心時,一直聽到旁邊有嘟嘟嘟的聲音,我忍不住問那是什麼聲音,老師淡定地說:「喔,那是白蟻,就是在吃椅子。」老師說,她有一年放假回家,發現整個門被白蟻吃掉了,裡面是空心的,變成一個空心的門……

「茶客」章節的第一篇〈茗仙子〉,開頭便引了武野紹鷗「放下茶器的手,要有與愛人離別的心。」通篇看來是在寫茶,但開頭就引這句話,代表她其實真正要寫的不只是茶。

在「香客」章節中也寫到結香的過程是十分繁複,需要經過很多摧殘,才有辦法結成香,像珍珠的過程,也是一種變異。老師最後寫「愛不是有時候也如此嗎?」把「物」背後的情感全都寫了出來。

我在閱讀時腦中浮現老師寫香,煙霧繚繞,下雨,雨裡還夾帶著花,很美的畫面。

周芬伶:這本散文,我自己做了蠻多以前不做的事情,包括我告訴學生不能做的事——第一個是不可以大量引經據典,但這本書就引了很多經典;其次是,不可以太過於直白,散文不能是我手寫我口。

在構想這本書時,我思考自己寫散文這麼久,想寫跟以前不一樣的東西,但想了6年,還沒有想成。

剛開始我只是想寫一本茶書,所以它原先的語言設定是比較淡的。如果今天要談的是美感經驗,譬如香、茶或者是花,它本身即具有美感的話,就不要用太濃的文字去搭配,否則會變得太重、太累贅。

前面提到,我認為散文書的構成不可能完全靠累稿來呈現,因為各種約稿撰寫了一篇篇文章,但它們其實互不相干,所呈現的散文集將會非常參差,而且沒有核心。我是在出書的前半年,一口氣完成半本書,而且為舊稿賦予新的、整體的面貌,工程很大。

去年7、8月暑假時,我每天到咖啡廳打開手機的程式書寫。手機書寫和電腦書寫不太一樣,它比較快,當思緒與靈感來時,那是不假思索的,沒有太多時間去推敲文字,是飆速的那種語言。後來我發現即便想去修也沒有辦法,因為它是一口氣寫下來,最後才包裹起來的。如果把引經據典的部分拿掉,別人就無法理解我真正要講的了。

一開始沒有「茶客」,就是一堆散稿,從一堆散稿慢慢寫到後來才發現,它們似乎各自有個主題,所以才在編輯時弄成茶客、花客、雨客等,讓它們有貫串的方式。

這本書應該是筆記啦,過去有很多文人寫筆記(但不是筆記小說),因為過去沒有報紙,所以他會將聽到的鄉野傳奇寫進筆記裡。例如發現了兩頭蛇,或是今天突然打雷、地震,發生一件離奇的命案……就將這些寫進筆記裡。我覺得它剛好是介於小說跟散文的中間,我會盡量讓它不要脫離散文太遠。

其實我的初稿跟後來的稿子差異很大,倘若初稿刊登,我身邊的人幾乎都會被認出來,必須要幫他們遮掩一下,就決定用這種魔幻的方式包裹起來,也是對他們的保護。

▇只有在文字裡,才有對話可能

周芬伶:我多講一點閔淳的八卦好了。閔淳有個別名叫「阿九」,這顯現她個性比較悍的那一面,她個性另外有傻傻的面向,我覺得蠻可愛的。她的文章也分成這兩個面向,一個是很精靈式的閔淳,另一個是比較阿九式的閔淳。阿九式的閔淳很戀家、很乖,很在意別人的眼光,煩惱很多她的小病痛、她的未來、她的朋友,或者她接觸到的人。那個很精靈式的閔淳,則會突然跳到一個我們不知道的魔法空間裡,讓我們看到肉眼看不到的東西。因為她的內心有這兩個面向,結合在文章裡,呈現出溫馨、詩意以及超現實的面向。

許閔淳:老師形容我兼具純真與深沉的面向,我認為在創作中,必須要有這樣的交織。我們這個世代,會一直去思考:讀者在哪裡?我們寫下的東西,會被誰讀到?這也是我在寫作過程中一直在意的事。出書前,我想到的讀者可能是身邊的人、課堂上的同學,試著去投文學獎,評審會認真地閱讀我的作品、文字,並提供反饋,會促進我去思考這句怎樣可以寫得更好。

此外我也覺得隨著階段不一樣,會有不同的目標。有點像以前我喜歡王家衛那種華麗的電影,潮濕的巷弄、頹廢的氣氛,非線性的、蒙太奇的敘事。但現在可能比較喜歡楊德昌或是枝裕和,畫面乾靜的作品,也希望自己可以試著朝這個方向前進。

周芬伶:我會把影像放到小說的範疇。我在撰寫散文時著重的是,你內心最想說的那些東西,要怎麼去傳達?因為有些話是沒辦法講出來的,有些話是不可以大聲講出來,必須小聲、偷偷地說。

書寫的人與現實的人其實是分開的,我們在生活中需要扮演各種角色,你要勉勉強強去當一個看起來像正常的人,才能夠去做正常的事。但有可能他的內心是很瘋狂或陰暗的,這是一般人平常不會表現出來的,所以我們需要文字。文字跟影像不一樣,影像是共享的,是一個強勢的連結。

只有在文字裡頭,可以跟裡面的人對話,彷彿可以聽到他的聲音。你可以聽到他內心的聲音,那些平常不會講出來的話語。書本可以建構出讀者與作者非常私密的時空,我覺得這是任何強勢媒體無法取代的。

文學是用文字去承載的一種藝術,而文學讀者的培養需要很長時間的訓練。我認為,能夠閱讀文學,是人文世間很珍貴的事情。最近,我們在疫情期間主要的關注在疫情發展、政治與國際局勢,但這些關心最後還是會化成文學作品吧!這些都會轉化成:你為何想要了解這個世界,對這個世界、時代又有什麼樣的回應。

許閔淳:老師剛剛提到現實中的自己跟創作中的自己,我覺得這兩個確實是會分開的,文字裡面會有自己真實的部分,但是它畢竟是使用技巧剪裁的過程,你的回憶被修剪過了,它一定會有點不同。

我自己在書店上班,我覺得書是不會滅亡的,還是會有很多人支持書。我覺得一本書的完整,是經歷了很多人的努力,這個過程讓我很感動。●

作者:周芬伶

出版:印刻出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:周芬伶

屏東人,政大中文系畢業,東海大學中文研究所碩士,現任教於東海大學中文系。以散文集《花房之歌》榮獲中山文藝獎,《蘭花辭》榮獲首屆台灣文學獎散文金典獎。《花東婦好》獲2018金鼎獎、台北國際書展大獎。作品有散文、小說、文論多種。近著《花東婦好》、《濕地》、《北印度書簡》、《紅咖哩黃咖哩》、《龍瑛宗傳》、《散文課》、《創作課》、《美學課》等。

作者:許閔淳

出版:印刻出版

定價:300元

【內容簡介➤】

作者簡介:許閔淳

1991年生,相信夢裡有真實,真實裡有夢。曾獲梁實秋文學獎、教育部文學獎、打狗文學獎、中興湖文學獎、東海文學獎、西子灣文學獎、中區寫作獎項、蕭毅虹文學獎學金等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量