郝明義 (以下簡稱「郝」):

艾爾邦 : 2003年出版《在天堂遇見的五個人》的時候,我沒有小孩。當時只是在寫故事的時候設定了一個概念:照顧孩子,是生命的重要意義。那本書的主角艾迪是個原來生命沒有意義的人,但是當他在緊要關頭拯救了8歲的小女孩時,他的生命就出現了意義。當年,我當然沒有預料到我自己會有類似的遭遇。這是頭一次有人問我這個問題,很有趣。

如果我沒有在海地經營那所孤兒院,就不會有機會救到一些孩子。有幾個孩子曾患重病,我們送去醫院救了回來,醫生說很不可思議。而奇卡,你知道,她得的是罕見癌症DIPG,我並沒能救回來。不過如果留在海地,她只能活3、4個月,我把她帶回來,我們又相處了兩年時光。這麼說,我和艾迪是有些相似之處。

但我今天比當時更確信的是:在這個世界上,最重要的事情就是照顧孩子。如果你能救一個孩子的命,那不是救了她的將來,也可能是世界的未來。因為等那個孩子長大,她可能做的事很多。

郝 : 你的前一本書《在天堂裡遇見的下一個人》,一方面故事是接續《在天堂遇見的五個人》,講那個逃過一刧的小女孩後來的故事,另一方面書前也特別獻詞給奇卡,這本書的創作是否和奇卡有關?

艾爾邦 : 奇卡一死,我就想馬上寫一本她的書。但是美國的出版社不建議,說我應該讓時間沉澱一下再動筆。於是我先寫了《在天堂裡遇見的下一個人》,把對奇卡的許多感情都放進那本書。書裡有個女人,她在天堂裡抱到自己失去的孩子,但才那麼幾秒鐘的時間,孩子又不見了,她一下子大哭起來。我覺得那其實是在寫我自己。得到孩子,轉眼又失去,真是掏心裂肺。

我一直等到一年半之後,覺得自己比較有了出版社所說的沉澱後的角度,才真正動筆寫奇卡。其實如果當時我就動筆,那會是一本完全不同的書。也許會比較不好,也許會更好,不知道。

但不管怎麼說,現在我完成了《遇見奇卡》,我很滿意這本書,覺得是我所有書裡最棒的一本。當然《最後14堂星期二的課》極為成功,但當時我還沒有自己觀察生命的角度,書裡的角度主要是墨瑞的,是他的想法,我自己的很少。

但是在《遇見奇卡》,我寫的是我從一個孩子身上體會到的看待生命的角度,無與倫比。雖然奇卡年紀很小,但她教了我很多。希望台灣的讀者也會喜歡這本書。

郝 : 啊,那難怪。我在讀《尋找奇卡》的時候,有感覺到你的平靜。我隱約覺得寫這樣的故事,你的情緒應該會更洶湧一些,原來你激動的情緒已先有了紓發的管道。

艾爾邦 : 是的,也許我的憤恨、沮喪都經由先前的那本書渲洩很多了。在美國出版界,大家都說:不要寫一本講孩子死去、太感傷的書,沒有人想看。我知道要寫也不能寫一本只是讓人肝腸寸斷的書,必須更深入。

官網 )

所以我在書的第一頁就先告訴讀者她死了,你不用看了一百多頁才發現這件事。不過你也會知道:她雖然死了,但會再回來和我說話。此外為了不讓讀者覺得恐怖,我從第一頁開始就用幽默的筆觸來寫。

所以,聽你說我顯得很平靜,我很高興,那是我希望的。奇卡剛走的那一年半裡,我的狀況一塌糊塗。現在我平靜下來寫,希望讀者知道這雖然是寫一個孩子死去的書,但不是要你肝腸寸斷。

郝 : 奇卡會回來和你說話?她過世後真的曾經現身嗎?

艾爾邦 : 不是,也是。我現在坐的這裡是我的工作室,每天早上我起得早,奇卡在世時也都起得很早。我太太還在睡覺,所以我下來這裡,做早餐,然後坐到電腦前,奇卡就坐在我右手邊的地板上。我說我要開始寫東西了,妳不要出聲,奇卡說好。然後不到10秒鐘,她就又開始說話了。你知道,她就是愛說話。

兩年裡,我們大半情況都是如此。所以奇卡死後,我每天下來,一坐到椅子上,閉上眼睛,就能浮現她在我身邊的影像,也會出現許多對話。那到底是真有其事,還是我想像出來的?我也不知道。

書裡的許多對話,有些是我們曾經確實交談過的,有些是我坐在這裡想像的,但覺得她就坐在我身邊。我不會說那是我和鬼魂的對話,但也真的是我和她的對話。我閉著眼睛說一句,好像她也回一句。畢竟,我們在這個地方曾經交換過那麼多有趣的對話。

郝 : 你曾在書裡說過:「每一個家庭都是一個鬼故事」。

艾爾邦 : 你的記憶力真好。那是在《再給我一天》書裡。沒錯,現在我家也是,奇卡走了。

郝 : 前面提到的呼應還有個例子。你在《在天堂遇見的五個人》裡還寫過一句話:「一個陌生人,造就一個家庭。」你收養奇卡,真的是讓你的家庭完整了。

艾爾邦 : 我的孤兒院有52個孩子,奇卡是其中之一。現在我們孤兒院有兩個孩子來美國讀大學,未來其他孩子也都會來讀。等他們讀完大學,就可以回海地,為他們國家貢獻心力。所以我的責任是要活得久一點,讓更多孩子有機會來美國接受大學教育。

郝 : 先為你鼓鼓掌。然後,你在《再給我一天》裡寫到:「一個孩子只能不是他父親,就是他母親的孩子。」這也是很有意思的一句話,請你再多說一些。

艾爾邦 : 那是說孩子在成長過程裡,在父母之間難免有一邊是他更倚賴些,更親近些,可以多要一點通融。但不管怎麼說,孤兒院裡的孩子情況不同。他們已經失去了自己的父母,我們是永遠無法替代的。

官網 )

奇卡來我們家,雖然我們扮演的就是父母的角色,幫她洗澡、餵她吃東西、照顧她,和父母能照顧的沒有兩樣,但我們不會要孩子叫我們爸爸、媽媽,而是「米奇先生」、「潔寧小姐」。

奇卡的爸爸雖然從不在她的生命之中,但她還是會編故事,有時候會說她爸爸帶她去買過冰淇淋,我們就說那很好啊。

奇卡雖然知道她媽媽死了,基本上對她媽媽一無所知,但她有時候會說她媽媽這個,說她媽媽那個。有一次,奇卡說:「如果我去天堂,我媽媽會在那裡等我。」但接下來一句是:「但她怎麼認得出我是誰?」

我們說,當媽媽的都會認得出自己的小孩。她又問:「那我又怎麼認得出她呢?她會是像我這種古銅色的皮膚嗎?」不過再怎麼說,奇卡還是想到她有個媽媽會在天堂裡等她。所以每個孤兒都會有自己的鬼故事。你領養孤兒的時候,一定不能想自己要當他們的爸爸、媽媽。你只是個大人,是很愛她們,可以幫助、引導他們的大人。「爸爸」、「媽媽」是他們自己一生的課題。

郝 : 但我記得書裡有一段,奇卡雖然沒有對你叫出「爸爸」,但有說過很接近的一句話,你也很感動。

艾爾邦 : 那不是一句話。當時我在說我小時候,6歲時的一個故事。那天我爸爸帶我去湖邊遊泳,要我別游遠了。我游了一陣子,湖裡有一群孩子看到我,不知怎麼就指著我說:「我們去追他!」然後就過來了。我嚇得趕快朝我爸爸的方向游去。雖然只有10碼遠,我覺得像是游了一哩。等好不容易終於游到了,我抓住爸爸,抱住他的腰。他的腰圍、他皮膚的觸感,讓我感受到的那種踏實,即使現在和你說話時,都還在我眼前。

我覺得當爸爸的就是要給孩子這種安全感。所以我跟奇卡說:希望我也能給妳這種感覺,妳讓我有機會做這件事。奇卡跟我說:「你讓我有這種感覺。」

對我來說也是。即使我不是奇卡的爸爸,但她是我的女兒。她讓我覺得我像個父親,比任何小孩的爸爸都更像個父親。

官網 )

郝 : 你們雖然有52個孩子,但奇卡還是有不同的特別吧?

艾爾邦 : 當然。尤其她是那麼需要我們。她來美國,這對她是一個陌生的國家。我們對她生活中每一分每一秒都有責任。

我們沒有和其他孩子度過那樣的兩年,我們也沒有帶過其他孩子奔波全世界,去尋找可以救她的醫生、藥物——從密西根到紐約,到德國,各種醫院。

這和你陪一個孩子住兩年,只是送她去學校、看她交朋友不同。這是我們需要全神貫注的兩年。奇卡在我們心中當然永遠占了一個特別的位置。

郝 : 書裡有個地方特別打動我。當時你和你太太有些情況,奇卡哭起來,因為她不知道可以怎麼幫助你們,讓你們不必那麼難過。

艾爾邦 : 對。那是我學到很重要的一課。那天在醫院裡,我和潔寧在房間另一頭,看報紙上的一個新聞,兩個人說話聲音就大了起來。那跟奇卡完全無關。

奇卡從床上喊:「你們在說什麼?」

這是因為我們跟奇卡在一起總是非常快樂,即使她住進醫院,我們在她面前也總是強顏歡笑,所以她習以為常,就覺得讓我們開心成了她的責任。

我跟她學到的這一課就是,大人之間有什麼事,不論有什麼難題,都不要攤在孩子眼前。孩子會覺得那成了他們的事。

郝 : 奇卡帶給你最大的幸福是什麼?最難忘或最想念她的是?

艾爾邦 : 有一天我們在玩卡片,給卡片著色。當時奇卡已經不能走路。到哪裡都要我抱著,上車、去洗手間,去哪裡都是。

我和她玩到一個時間,說我要去工作了,要去電台。

「可是,米奇先生,我還要玩。」

我說我知道,可是現在不一樣,我要去工作了。

奇卡雙手環抱說:「不。那不是你的工作。你的工作是carry me(抱我、帶我)。」

那真是特別的時刻。我們每個人都要在人生的路途上承載什麼。你的雙手裡抱的是金錢,還是財富,還是什麼,都看你。我本來一生抱的都是書、公益,但突然間我發現我抱的是一個孩子,是不論字面上,還是真實的動作上都在抱。

我也忽然發現,這是我做過的,也是我將來會做的事情之中最重要的一件了。

我擁有奇卡的無數照片、無數回憶,但如果你問我最難忘的一刻,就是那一刻了。她自己不知道她的話對我有那麼大的啟發。

郝 : 所以你已經真正是父親了,而你對自己當父親的感觸?

艾爾邦 : 坦白說,我心底有一塊地方還是在告訴我:你失敗了。一個真正的父親,一個最好的父親,應該有法子救活的自己孩子。這可能會跟我一輩子。(哽咽)除此之外,我對身為一個父親的體會就是:愛你的孩子要遠比愛你自己還多。

郝 : 在書裡談過許多生死的主題之後,你最新的感觸是什麼?《遇見奇卡》中對生死的感觸,和寫《最後14堂星期二的課》時有什麼不同?

艾爾邦 : 在最近兩年半的時間裡,我先是失去我的母親,然後是奇卡,再來是我的父親。我自己也成了孤兒,那是很可怕的一段時間。我媽媽說過:「如果你活得久,那就得準備好夠多的眼淚,不然就得你先走。」

你提到的這兩本書,我的感觸有相同之處,也有不同之處。我很幸運,37歲時因為失去墨瑞,讓我對生死多少有了一些心理準備,後來也一直帶著當時的體會。

官網 )

但是,失去老師,和失去你的父母、失去你的孩子畢竟是不同的。我跟墨瑞學到的課題,讓我在失去長輩,比如我父母的時候,有一定的心理準備。但是面對失去孩子這件事,就完全派不上用場。

我自己不時會回頭讀《最後14堂星期二的課》。失去奇卡之後,我也找出來讀,看能不能有什麼啟發,找到安慰,但完全沒有。墨瑞沒有失去過孩子,所以我得自己來。

郝 : 其中最大的不同是?

艾爾邦 : 只有加入了「失去自己子女的社團」的人才明白。以這次疫情來說,我到許多地方辦活動,看到一些自己孩子死於這次疫情的父母。特別是4歲到9歲的孩子死了很多。這些父母都有些特別的神情,明白的人看了就知道。他們「破裂」(broken)了,看看他們的眼睛就知道,我們是處在同一個社團裡。

我不知要如何形容,就是你生命裡有些東西永遠不見了。你在背著哀傷行走,哀傷成為你的影子,成了你的鬼魅,去到哪裡都在。你也不是分分秒秒都意識得到,但它就是在那裡。

郝 : 你相信輪迴嗎?

艾爾邦 : 不相信。墨瑞相信,但我不相信。我相信人死後,靈魂就是要去某一個地方。我們死了之後都會去某個地方,但不會再回來。

郝 : 那就是天堂?

艾爾邦 : 對。

郝 : 不過你相信生命是交互影響的。

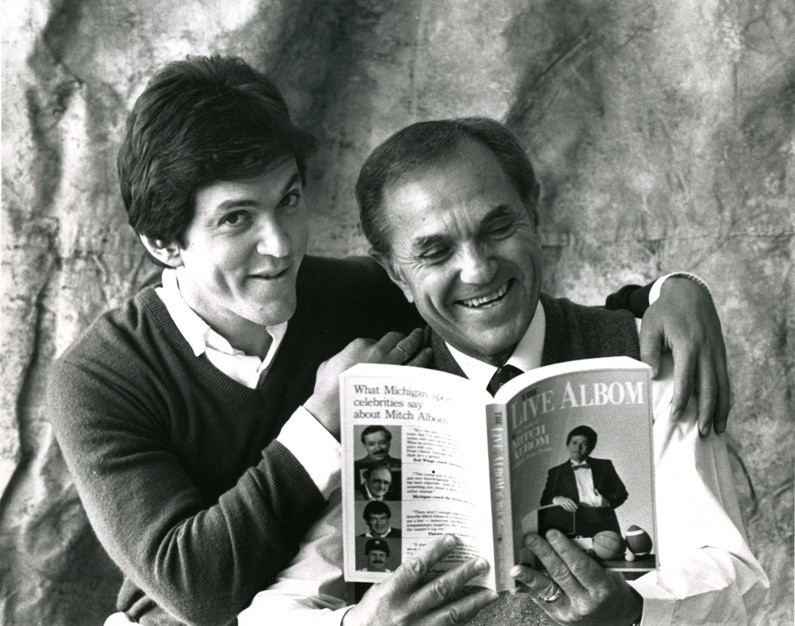

艾爾邦 : 對,這我相信。《在天堂遇見的五個人》寫的就是這個。我自己的生命也是。多年前,我去見一位老教授,因為他缺乏醫療費用,我想提供他一些慰藉(comfort),寫了一本書幫他籌些錢,結果是他給了我更大的慰藉。

人生很多事情都像是朝湖裡丟一顆石頭,到底會激起什麼樣的漣漪?有多大?你不知道。你今天見了什麼人,說了什麼話,會怎麼影響你一輩子?不知道。若不是因為出版那本書,我也不會認識你,今天和你談這些。

海地地震發生後,如果不是有人打電話給我,如果我沒有去海地,我就不會遇見奇卡,也不會體會到有關父母、女兒的許多事。生命是相互關聯,而且彼此會產生漣漪。

郝 : 你是個宗教信仰很虔誠的人嗎?

艾爾邦 : 我是個有信仰的人,但不會很正經地遵行宗教儀式。星期天我不去教會,但每天早上我會禱告,相信宇宙裡有個更高的存在俯視著我。起床後,我拿著咖啡到電腦桌前禱告,先感謝上帝讓我這一天平安醒來,我的雙手、雙腳、身體都正常,活動自如。

看看窗外的花園,感謝我有如此平安的環境,沒有戰亂,在自己安全的家裡,上有結實的屋頂,不怕風雨。我每個月去一次海地,知道貧窮是怎麼回事,許多人沒地方住、沒東西吃的生活是怎麼回事。我每天起床後5分鐘裡所感受到的幸福,是多少人一天或多少天的時間都無法企及的。

再來我會為一些人祈禱,為一些我知道處境很辛苦的人祈禱,最後再為我自己禱告。全部時間大約10到15分鐘。然後,我就開始工作了。

郝 : 再次為你鼓掌。

艾爾邦 : 這是我自己的儀式。我相信上帝會接受各式各樣的儀式。我自己喜歡這種和上帝私密的對話,接著,我會開始和寫作的私密對話。我相信上帝給我獨特的才能,讓我進行一些有啟發、充滿希望的寫作。

郝 : 這次疫情如此嚴重,正是每個人都需要信仰的時候,你怎麼看?

艾爾邦 : 最近我收到世界各地許多讀者的來信。在太平日子裡,有些人會說我寫的東西太輕、太正面了,美好到不夠真實。但這次瘟疫對世界各地都造成重大傷害,很多人都在找我的書,讀了一本還要再讀一本,大家需要尋找希望。

最意外的是,我收到一位來自伊朗的讀者的信,伊朗和我們距離很遠啊。

線上免費閱讀

你知道我在新寫一本免費讓大家讀的小書吧。我把時間設在今天,就在疫情肆虐的此刻,地點則是我居住的底特律市附近的一個小鎮。故事關於鎮上四口人家之間,因為疾病而發生的事情。其中有個8歲的小男孩,他很神祕,可能是個關鍵人物。

我在每個星期五發表一篇,現在已經發了兩篇,也自己錄成有聲書,都免費。看過的人如果想支持,也可以捐點錢給一個幫助底特律疫情的基金。我也參與管理這個基金,也很希望台灣可以做中文版。

郝 : 當然好。你每天忙這麼多事,都怎麼安排時間?

艾爾邦 : 我每天9點左右開始工作,就是寫作。不看新聞,不收電郵,全神貫注在寫作上。寫3個小時,到中午休息。然後就忙所有其他的事,很多很多。然後晚上大約12點入睡。

郝 : 謝謝你今天接受訪問。最後我想說,讀完《遇見奇卡》,今天又訪問你之後,我想到你在《在天堂遇見的五個人》裡的一句話:「境界更高的忠誠,是人與人對彼此忠誠。」

艾爾邦 : 啊。對。我是說人的忠誠有很多形式,比如你對老闆的忠誠,你對政府、國家的忠誠。但境界更高的忠誠,是純粹人與人之間的忠誠。

郝 : 你遇見奇卡,陌生的兩個人之間發展出的這種關係,讓我想到這句話可以形容。

艾爾邦 : 奇卡後來已經不是陌生人了,她是我們的家人。●

VIDEO

遇見奇卡 Finding Chika: A Little Girl, an Earthquake, and the Making of a Family Mitch Albom) 內容簡介➤ 】

作者簡介:米奇.艾爾邦( Mitch Albom)

*本書所有的作者收益將捐贈給海地有信孤兒院

書.人生.簡弘毅》紙上旅行策劃指南

人們大概想不到,時間來到2020年,世界秩序突然變了個樣,以往我們習以為常的許多生活事,驟然間變得無以為繼,例如朋友聚會、看場電影。而更直接衝擊的應該是出國旅行吧,不論是航班取消,或是國境管制,都讓旅行變成遙不可及的心願。啊,好想念京都鴨川的流水與藍天。

幸好我們還有閱讀,藉由書本去想像旅行,也是個不錯的選擇。

從去年中到今年春天,我很幸運地參與了一場紙上旅行的規劃。嚴格來說,不是真正的旅行,而是紀念100年前一趟偶然又意義非凡的旅程,以及衍生而來的文學足跡。我的角色,則是近似專案經理或總聯繫窗口的位置,總和各方的資訊及材料,彙整而成這次紙上旅行的樣貌。說得直接一點,就是文學館的展覽承辦人。

這趟百年後再現的旅行,是1920年夏天佐藤春夫的台灣之行。佐藤春夫是日本近代的文豪,著作甚多,與芥川龍之介、谷崎潤一郎等人齊名,門生號稱有三千人。這樣的大作家,卻在28歲那一年,因為情傷等因素,來到台灣遊歷,像闖入異時空境地那般,開啟了佐藤春夫的視野與想像,也把台灣帶入日本文壇的眼界之中。他的〈霧社〉、〈殖民地之旅〉、〈蝗蟲的大旅行〉與〈女誡扇綺譚〉等作品,記錄下這趟台灣行的豐富足跡,不僅誘使許多後輩日本作家也來台旅行,同時為我們保留下足堪玩味的1920年台灣印象。

日本作家佐藤春夫,遊臺後寫下〈霧社〉、〈殖民地之旅〉、〈蝗蟲的大旅行〉等多部旅遊紀行(取自wiki)

佐藤春夫來台灣時,去了哪些地方,一直是許多人討論的焦點。至少他在回日本後陸續發表的台灣系列作品裡,就交代出所到過的地方:

(由南至北)鳳山、高雄、台南、安平、嘉義、北港、二水、水里、日月潭、埔里、霧社、能高山、台中、彰化、鹿港、豐原、霧峰、台北、基隆。

本來原訂的計畫還有阿里山,但因為颱風導致鐵路中斷而作罷。這期間佐藤還搭船「中離」去福建廈門、漳州等地。這趟旅程總計費時三個半月(從6月底到10月中),真是把台灣西部平原及南投山區給走透透了,難怪能寫出這麼多豐富、翔實的旅遊紀行與小說來。從今天來看,在100年前旅行、交通條件如此不便的情況下,還能走訪這麼多地方,甚至去了霧社等原住民部落,實在不簡單。

回到展覽策劃上。如何將1920年佐藤春夫的這趟旅行,跨越時空介紹給2020年的台灣讀者,是這回最重要的任務。以最終開展為目標,往前推算了幾個相關環節:文本閱讀、內容策劃、洽談借展、文案撰寫、文物運輸、圖錄編寫、展場設計、現場施作、開幕儀式、行銷宣傳、推廣活動……等,這些事務都是每個展覽籌備的必要流程,說來簡單幾個字,其實都是需要團隊合作,耗費心力才能完成,可說是文學館策展的「日常」。

這次比較特殊的是,涉及到跨國合作及文物借展,因此比一般的策展要來得複雜些,但想到100年前佐藤桑不畏艱難的旅行,這些工作則顯得無足輕重了。當中的參與者,主要是二位策展人:日本的河野龍也教授,及台灣的張文薰教授,加上幾位相關領域的研究者擔任顧問。同時,日本的佐藤春夫紀念館也是這次的合作對象,還有台灣本地的設計製作廠商、文物運輸公司、館內各部門的同事等不同單位的統整,一起打造這次穿越時空的紙上旅行。而我,則樂於扮演穿針引線的中間角色。

「百年之遇--佐藤春夫1920臺灣旅行文學展」展場(國立臺灣文學館提供)

去年(2019)夏天,我們前往日本關西地區,拜訪位於和歌山縣新宮市的作家紀念館,參觀展覽、接洽借展事宜,也和相關人士見了面。當天晚上,與當地的佐藤春夫研究會成員餐敘時,一位年長的會員告訴我們,沒想到佐藤春夫在這麼久以後,還能有再去台灣旅行的機會,而且受到比當時更盛重的款待,他心中有說不出的激動。

的確,新宮市位於和歌山與三重縣的交界處,今天光是從大阪搭乘くろしお(黑潮)特急電車,尚需要4個小時的車程,何況是1920年代的時空條件,其路途之遙遠不難想像。今年3月,當我告知紀念館,借展文物終於輾轉運抵台南館內的時候,館員A小姐回覆,這可是佐藤桑的第二次台灣行,相信他一定很開心。可惜遇上了嚴重的肺炎疫情,除了文物差一點趕不及運來,日本貴賓也都暫時無緣來台參與展覽開幕。

くろしお(黑潮)特急電車(取自JR West)

無論如何,我擔當著接待佐藤先生(之文物)的重責大任,務必要好好介紹當年那趟旅程給台灣的觀眾們。策展團隊們分工合作,主要依循著邱若山老師翻譯的《殖民地之旅》內收錄的台灣系列作品,試著歸納整理出脈絡,將這些作品中的描述、鋪陳與介紹,轉化為空間性、互動性的展覽內容。貫穿展覽的,除了硬體看板與裝置外,還包括了來自新宮、東京與台灣等地借來的書籍、手稿、照片、器物、畫作等,試著讓那些紙上作品立體化,也讓展覽更有看頭。

例如,〈蝗蟲大旅行〉是一篇帶有童話口吻的短篇故事,描述「我」在嘉義北上的火車車廂裡,與一隻寄託在旅人帽子上的蝗蟲對話,旅人中途下了火車,蝗蟲仍在車上繼續牠的旅行。這是旅程中發生的小小場景,卻被佐藤以趣味的筆法寫下,令人印象深刻。因此,我們也假借這隻蝗蟲,帶出佐藤的這趟台灣旅程,彷彿帶著讀者一起走訪各地,展場內甚至出現了火車車廂呢!

1948年再版的《女誡扇綺譚》以內容提及的「臺灣府古圖」為封面設計(國立臺灣文學館提供)

至於與台南淵源深刻的小說〈女誡扇綺譚〉,則以專區介紹內容與台南在地的連結,藉由文獻耙梳去對應小說所述及的現實場景,讓故事更具真實感。展場內並找來藝術家為這充滿鬼魅氣氛的故事,創作揉合傳統與當代符號的藝術裝置,穿插在其中隱約可聞的一句「xxxxxxx」,其詭異氣氛,真叫人當場暑氣全消……

這就是策劃展覽的樂趣所在。雖說得要統籌各方資訊與協調、調度各種工項,有時也得面對不同角度的期待與要求,加上龐雜的行政事務,實在繁瑣而累人;但是通過作品、文物的呈現,加上策展學者的精心構思,能夠將一個文學主題、一趟作家探索之旅,在博物館展場內加以展現,並且利用多樣的展示手法來傳遞知識,真的是非常令人開心的工作。

想想看,百年之前的佐藤春夫,帶著個人情傷的鬱悶心情,意外來到台灣這塊南方的殖民地,所見所聞無不是新奇事物,行旅之間,雖然遇上許多麻煩事,但也有意想之外的探索收穫,其間的波折本身就充滿故事性。一百年後的今天,我們有機會以第一手資料及當代詮釋觀點,將其策劃成為展覽,並且串連起台、日相關研究與文化交流,不是一件值得紀念的事嗎?

從閱讀到想像,從團隊組成到展示製作,每一次的文學展覽其實都是在這些過程中被創造出來,進而呈現在觀眾的面前。這次佐藤春夫1920年的台灣旅行文學展,其實也是相似的過程,不同的是它對應了一場具體的旅行,一趟屬於佐藤春夫與台灣的華麗冒險,既在一百年前產生了重大的影響,也在今天重新創造了新的意義。

這是一次策展,也是一趟紙上旅程,標誌著台日之間緊密的連結,而我竟能有幸參與其中。佐藤春夫先生正在他的第二次台灣之行旅途中,快一起加入吧!●

簡弘毅

出生於三峽,現定居古都台南,任職於國立台灣文學館。年少時肖想創作當作家,後來專職文學研究,近年改為從事文學展覽的策劃,擔任打雜職務。關注文學與現實世界的連結,企望透過文學改造世界。最終願望是想成為行走天涯的旅人。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量