閱讀通信 Vol.79》居家防疫好聲音,耳朵閱讀法正夯

又到了一週一次的閱讀通信時間,通通編每週都十分期待開啟聊天模式與大家「開講」。

關於新冠肺炎(aka武漢肺炎)最近發現有新的病徵:味覺、嗅覺喪失。這讓通通編想到電影《末日情緣》(Perfect Sense)所刻畫的末日景象:沒有外星人、喪屍、核戰爆發、隕石撞地球或是地心竄出的史前巨怪,而是漸漸地,人類失去感官知覺的能力,喪失嗅覺與味覺,聞不到花香、海潮香,食不知味,聽不到聲音。語言與音樂都戛然而止,失去視覺與觸覺,眼見無憑,感受不到溫度,如何確定彼此的擁抱……所以說吼,這個病癥真的是嚇壞通通編啦 (;´༎ຶД༎ຶ`) 珍惜感官接收到的各種感受,即便下班聞到貓屎味,也深感健康與安心。

談到感官,「視覺」確實是人類主要認識世界,吸收資訊的方法,但是閱讀可不僅停留在眼睛,用耳朵聽書可是時下最夯的「閱讀」啦(才沒有

本週!大家拉長耳朵、敲碗敲到破的Podcast 閱讀隨身聽 Searson 2正式開播啦 (*´ω`)人(´ω`*) 由接連獲得Openbook好書獎、波隆那兒童書展拉加茲獎的插畫家阿尼默打頭陣,為閱讀隨身聽第二季夢幻來賓鳴響第一槍。

阿尼默的作品《小輓》甫推出便獲得當年Openbook好書獎中文創作,不但是OB好書獎有史以來第一部漫畫,更一舉榮獲波隆那兒童書展拉加茲獎(BolognaRagazzi Award)2020年新增設的青年漫畫首獎(Comics - Young Adult - WINNER)。關於漫畫創作獲得台灣及國際認可,阿尼默虛懷表示:「得獎是大家共同走出來的。」想了解阿尼默的創作歷程,想跟上漫畫勢如破竹的潮流,快打開耳朵傾聽知識含金量+健康指數超高的藝文podcast:閱讀隨身聽。

【封面人物】閱讀隨身聽S2EP1》插畫家阿尼默/大恭喜!波隆那拉加茲獎青年漫畫首獎獲獎感言來分享!

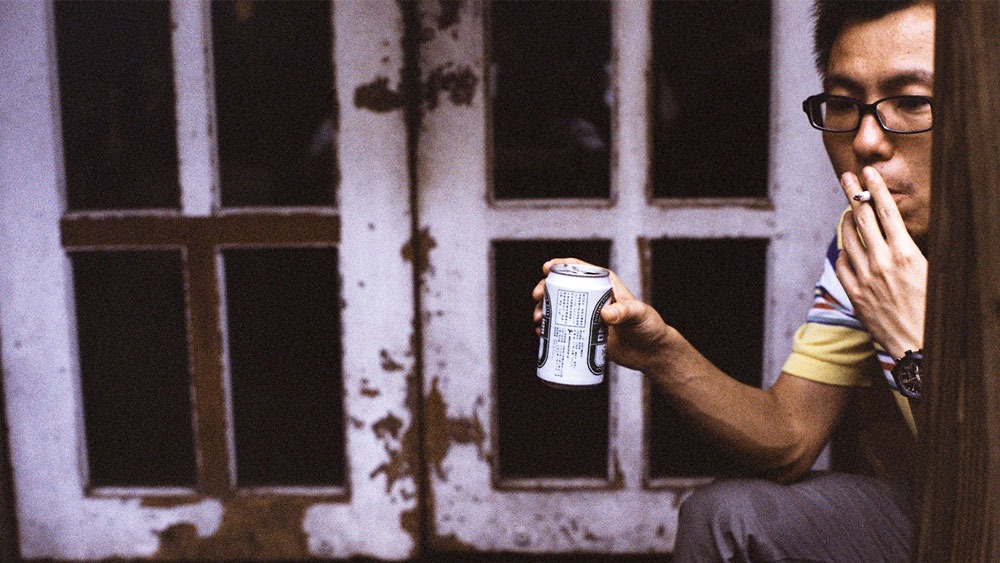

此外,在疫情的威脅下惶惶然不可終日,面對疾病的無力感,郭晶提筆記錄自己的晚餐、盤點物資、努力運動,「生活發生巨變的時候,重新建立日常會是一個巨大的挑戰。」她說:「但是建立新的日常生活是在找回掌控感。」

本週其他精彩好文,請看以下嚴選文章:

- 【漫畫評論】在美味料理之後?讀清水《友繪的小梅屋記事簿》第1集

- 【現場】以文學為柄、翻譯為斧,鑿開閱讀的邊界:國外譯者眼中的台灣文學

- 【追思】在年輕的飛奔裡,記楊牧,兼述東華人文學院初創年華

- 【人物】雙雪濤:虛構是一種美好的權利

- 【書.人生.葉姿麟】半調文青的幸福人生

- 【童書書房】疫情中的童書,及其它親子藝文短訊

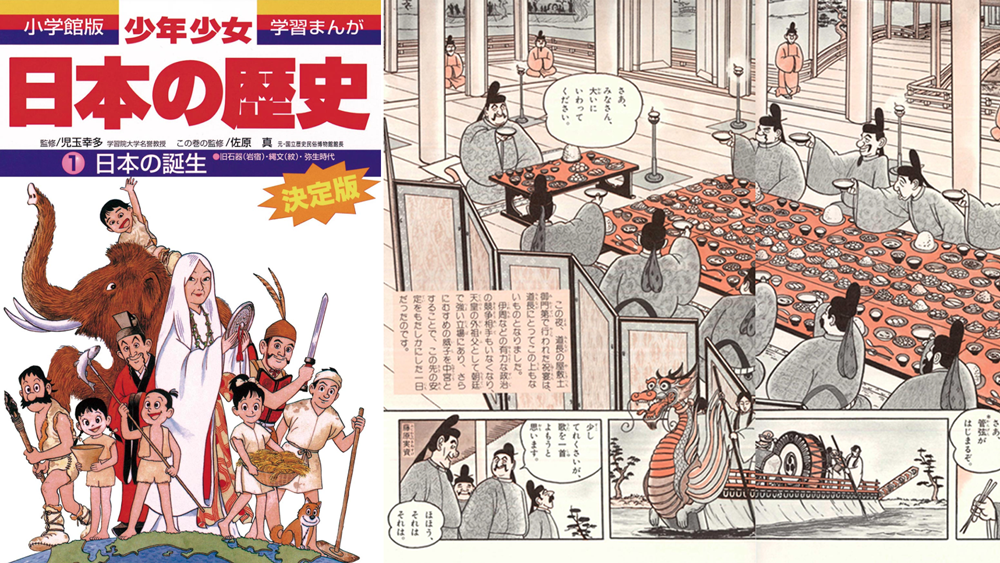

- 【東亞書房】超人氣漫畫《少年少女日本的歷史》開放限時線上閱讀,及其他藝文短訊

- 【童書短評】#55 陪孩子捕捉靈感,一起寫詩

童詩,想明白|細菌好朋友2|樹|小熊在哪裡?|之後|世界第一的草莓|明日之書套書|去投票吧!|襪子賽門找朋友|當爸媽的寶貝,你最剛好

- 【OB短評】#241 穿梭不同維度的極品好書懶人包

金子美鈴詩選|白先勇的文藝復興|為小情人做早餐|平面國|Designs|邊緣世界|VR萬物論|時尚業生存戰|為何建制民族誌如此強大?|想想20世紀

【3/20~3/29活動預告】

通通編每週都在埋頭整理閱讀活動,就是為了週五給大家一些出遊靈感,如果想要自己找藝文活動,請上:Openbook閱讀通

●3/22(日)

13:00

▶台北曲藝團《崁崁兒談》南崁兒童藝術村駐村演出 三月免費入場

地點:南崁兒童藝術村(桃園市蘆竹區吉林路38號)【活動頁面➤】

●3/26(四)

19:00

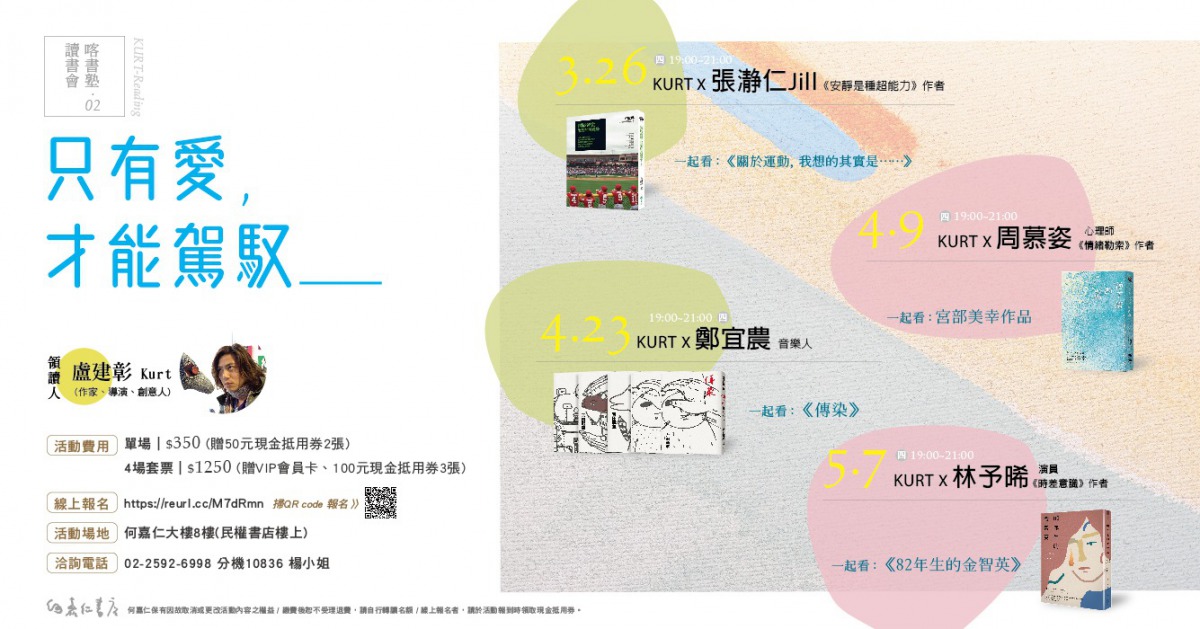

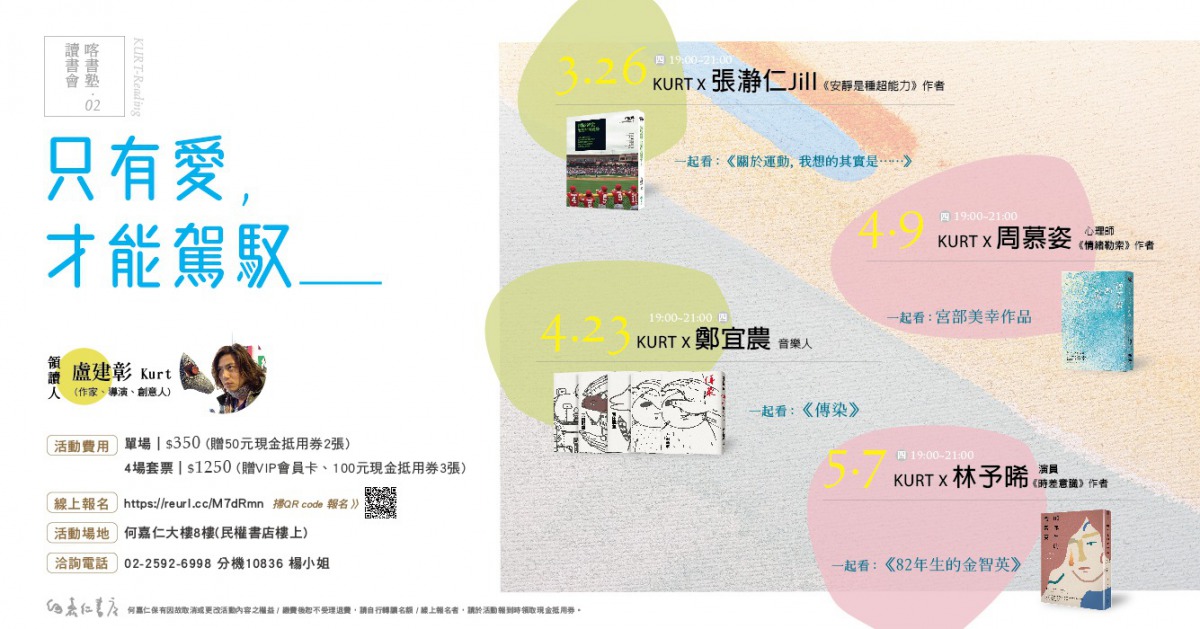

▶【喀書塾】-讀書會:只有愛,才能駕馭_____

地點:何嘉仁民權書店樓上(臺北市中山區民權東路二段107號8樓)【活動頁面➤】

●3/29(日)

13:00

▶台北曲藝團《崁崁兒談》南崁兒童藝術村駐村演出 三月免費入場

地點:南崁兒童藝術村(桃園市蘆竹區吉林路38號)【活動頁面➤】

14:00

▶02 寶萊塢電影與我美妙的印度冒險之旅 | Better Life好感生活書房:那些創作者的美好悅讀日常

地點:邊譜獨立書店(臺中市台中市西屯區台灣大道三段408號)【活動頁面➤】

14:30

▶《我在芬蘭中小學做研究的日子》新書分享會

地點:台灣金融研訓院TABF Bookstore(臺北市台北市中正區羅斯福路三段62號1樓)【活動頁面➤】

● 4/9(四)

19:00

▶【喀書塾】-讀書會:只有愛,才能駕馭_____

地點:何嘉仁民權書店樓上(臺北市中山區民權東路二段107號8樓)【活動頁面➤】

● 4/11(六)

14:00

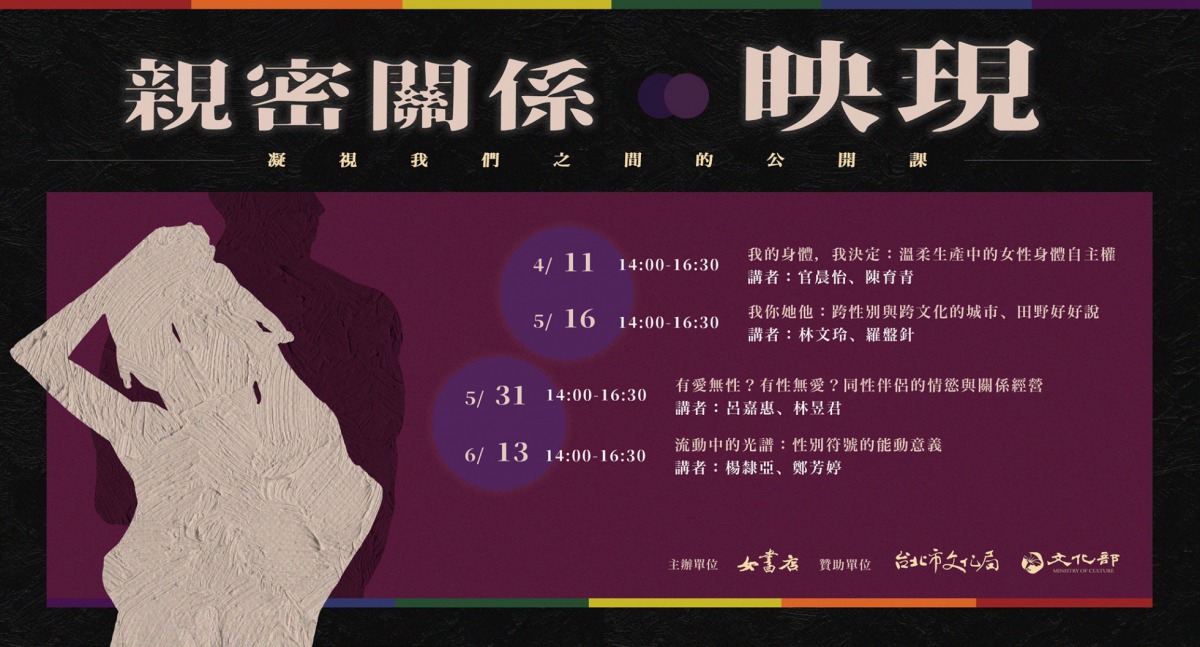

▶親密關係‧映現──「凝視我們之間」的公開課

地點:女書店( 臺北市新生南路三段56巷7號2樓)【活動頁面➤】

● 4/12(日)

14:00

▶真假?你當年(或到現在)相信的那些都市傳說——謝宜安《特搜!臺灣都市傳說》書友會

地點:小小書房(新北市永和區文化路192巷4弄2之1號)【活動頁面➤】

對談》靈魂的器具:郭強生與馬世芳談《尋琴者》

▉序曲:用時間換來小說

午後的日陽,溫煦著日式古宅院一室木質的紋理,光暈裡的小說家郭強生靜靜誦讀了這段文字,樂評家馬世芳鄰坐另一張椅上,像專注的聽音樂人,聆聽著迴盪在空間的音韻,待休止處,回應對方的話語。

這段文字,是郭強生新作《尋琴者》開篇的一句,藉一則寓言,揭開以調音師為主角的故事序幕:神為使靈魂進入肉體,令天使們奏起音樂,因陶醉的靈魂欲聽更清楚一點,唯通過「人類的耳朵」。

有別於過往大部分寫作,這次長篇的起點對郭強生而言,竟彷若吳爾芙寫下「戴洛維夫人說她自己要出門買花」,起筆的剎那未有腳本,唯由沒有肉體的靈魂這念頭牽引,進而「生命鑿出一個口,慢慢地流出來。」

《尋琴者》的主角與敘述者,即那一身影晦蒙暗默的調音師,在服務的琴房遇見了甫喪少妻愛米麗的生意人林桑。理應歇業的鋼琴教室、該被出售的逝者舊琴,在未釐清安放的往日情感裡被擱置。尋琴者如其名,始源於某種失落。郭強生想用小說,寫追求藝術有關的主題,藉此回顧自身三、四十年來何以仍走在寫作路上的理由,遂也像是,寫他的故事。

「這部小說是時間換來的,過了50歲,有些事慢慢面對,不需像30歲用寫作證明自己、讓批評家注意,是寫這主題比較理想的狀態。過了50歲之後動筆,其實更像是寫自己的故事。」郭強生說。

但選擇音樂家而非作家,是有意識地拉開書寫的客觀距離。答覆馬世芳對切入琴師這門手藝細節的好奇時,郭強生回想起近幾年夜裡寫作,總習慣播放演奏而無人聲的古典樂曲。音樂既成他反思藝術追尋的題材,也似語言形式的隱喻,「我想完成像音樂那樣純淨,像演奏,每個音都是俐落準確的感覺,每個句子,都像鋼琴的奏鳴曲。」

▉休止符:擱筆十三年,調和靈魂的聲音

《尋琴者》諸人物皆「不是成功的音樂家」。為了鋼琴演奏,受過的苦,所致的恐懼、自欺,很自然代入郭強生個人寫作的歷程。小說家看似早慧順遂,自高中即開始發表作品、大學畢業出書,實則走過很多自我懷疑的路,「我跟書中人有相似的地方,中間有13年不敢碰小說、放棄寫小說。有個心情是:那時候的我怎麼了?所以創造了人物。」

調音師的造型,來自郭強生20年前遭遇之人的輪廓。那人像許多天賦優異的藝術家,未曾受過正規的音樂訓練,卻能考進音樂系,意氣風發一時。日後重遇,發覺後來的他已轉任鋼琴家教。

調音師的原型也如同小說家在紐約求學時結識的許多音樂系朋友,一次次應試考核競逐中,經歷生命的虛無化,「我沒有全然了解,但我知道有一個這麼有天份的人,必定遭遇了什麼事。」面對他人故事裡缺失的篇章,郭強生說:「我用我的經驗,嫁接在沒有結局、留有很多空白的人物背景上。」

鋼琴的世界,有其承載的條件和期待?馬世芳心有同感地提及,彈琴的孩子往往被期望成為演奏家、進樂團,但不曾有人教你欣賞音樂。很多學琴的人最終對這門手藝充滿厭倦,對作品沒有感情、也沒有愛。是否正如郭強生曾在學院裡見證諸人追逐理論,而忘卻文學更重要的什麼,一擱筆便是13年?

《尋琴者》原為四萬餘字的中篇,因作者的牽念、對故事不捨,接續擴寫了肌理,或謂身體,「過程的血肉,長胖了,細節更多了些東西。」

小說一則藉由「我」與林桑尋琴,遠途來到嚴冬的紐約曼哈頓,又對位般梳理著各自生命中失落的人、情感的匱缺。將未竟之夢灌注於「我」身上的年輕女教師;向「我」展示一個青年藝術家的理想典型,卻終棄我於孤獨的鋼琴家,愛米麗有她再無法傾訴的情事,我有我難名狀的心事,林桑也有他的。

馬世芳提及他所讀所感的主角,雖放棄彈琴,但「他沒有只調音、不彈琴,他彈給自己聽,保留了這一塊給自己。」

「他很孤獨,」郭強生說,「他不敢說他愛音樂演奏。」小說之初那則靈魂與肉體的寓言,是橫亙《尋琴者》的隱喻,「鋼琴即音樂的器具,他把情感寄託至鋼琴這個物件。」

「所有這些,也在他身邊角色的血肉之軀上。是肉體,就有性別、年輕、年老,有病有死,如靈魂。」郭強生說。而調音師照顧著鋼琴,遂似借代。「很多困擾寂寞,都跟肉體有關。藝術家一方面追求絕對的自我,但身為人,落在最基本的人世之間,又該怎麼調和?」這是小說家核心的疑問。

▉轉調:寫「老」的心

《尋琴者》援用了〈無言歌〉的拉赫曼尼諾夫、〈野玫瑰〉的舒伯特,堅守現場演奏的李赫特(Sviatoslav Richter)與僅在錄音室彈奏的顧爾德(Glenn Gould)等音樂史故事,以此重奏著角色踟躕的追尋。郭強生寫作過程深入研究李赫特、二手鋼琴集散地曼哈頓、調音師等知識細節,同時亦觸及聲音媒介在當代的轉移,小說對比李赫特和顧爾德,尤成重要的隱喻。

對此,馬世芳也以聲音的媒介史回應:「留聲機與麥克風兩種科技,改變了人類聆聽的習慣。留聲機發明之前,作品只能靠曲譜流傳,有千萬種詮釋的可能。留聲機發明,才有了『決定版』的演奏。民間歌謠曾是口耳相傳,老民謠幾乎都是扯著喉嚨唱,那是因為在廟口大榕樹下對著一群鄉親唱、或者隔著山谷對唱,都得讓歌詞能聽清楚。」

1930年代的老錄音還保留舊時演唱的直接、乾燥,後來因為麥可風收音條件愈來愈進步,才有了「細緻低吟的聲音」。馬世芳說,「從大庭廣眾的唱法,轉換到耳畔的呢喃淺吟,聲音處理有了完全不同的邏輯。」李赫特的現場演出和顧爾德的錄音室彈奏,是否也隱含了情感斷代的邏輯?

《尋琴者》誠如馬世芳所留意,也是一部「寫老」的小說,寫「生理、心理的力不從心。」

▉終章:悲傷後的大自由

郭強生藉小說中角色,想說的無非是「活下來的辛苦」。「活得愈久,已經沒有腳本、可以按照社會的公約數;過了65、70,進入每一步,都需重新想像。」60歲的林桑遇上40歲的調音師,在小說中的相處也未存規則,他們琢磨彼此的互動、蒙昧的音程關係,「很多人以為,人跟人是有固定的琴譜去彈。」

而現在,郭強生寫作小說或散文時,更想追問自己:「活在沒有答案、沒有標準裡,不被規範,活在我心,反而自由了。」面對衰老,他沉靜的聲音迴盪在暮色的房舍裡,他說期待那樣的心情,也許浮現未知的題材、新的文體。

揣摩小說家心情,會否就像是,為了聽懂音樂的至美,肉體溫柔,抱擁向自己的靈魂。

作者:郭強生

出版:木馬文化

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:郭強生

台大外文系畢業,美國紐約大學(NYU)戲劇博士,回國後先在國立東華大學任教,協助創立創作與英語文學研究所,目前為國立台北教育大學語文與創作學系教授。曾以《非關男女》獲時報文學獎戲劇首獎;長篇小說《惑鄉之人》獲金鼎獎(日文版2018年出版);《夜行之子》、《斷代》入圍台北國際書展大獎;短篇小說〈罪人〉榮獲2017年九歌年度小說獎。散文集《何不認真來悲傷》獲開卷好書獎、金鼎獎、台灣文學金典獎肯定;《我將前往的遠方》獲金石堂年度十大影響力好書獎。

優遊於文學與文化不同領域,其文字美學與創作視角成熟沉穩,冷冽華麗,從激昂與憂鬱之人性衝突中淬取恣放與純情,澎湃中見深厚底蘊。除小說與戲劇外,其散文出版作品包括《就是捨不得》、日記文學《2003╱郭強生》,以及評論文集《如果文學很簡單,我們也不用這麼辛苦》、《文學公民》、《在文學徬徨的年代》等多部。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量