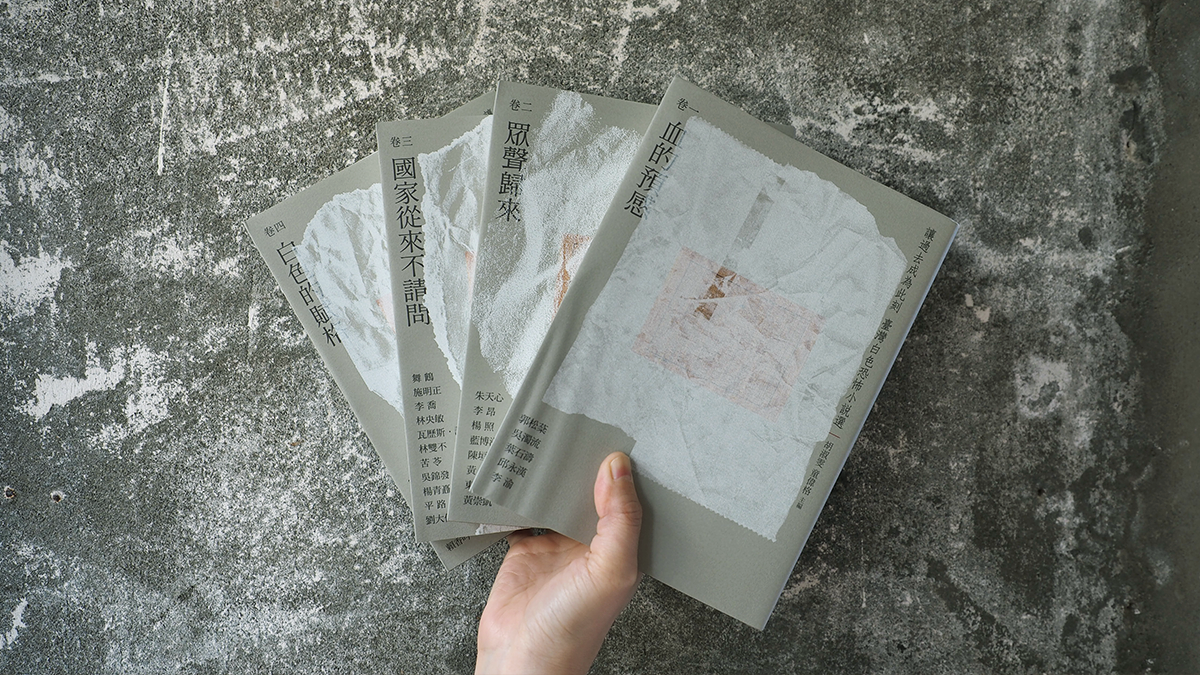

2018年,趙南柱將她從前一年起,每兩周在《京鄉新聞》上連載的文章,修改集結成短篇小說集《她的名字是》。全書收錄了27則女性的故事,而這些故事的創作基礎,來自趙南柱對年齡跨度從9歲到69歲的近60位女性所做的訪談。

在這本書出版之前,韓國發生了首爾江南站隨機殺人案。一名二十多歲的女性在地鐵江南站附近的某間公廁裡,被埋伏在內的男性殘忍殺害。兩人先前並不認識,彼此當然也沒有任何特殊關係。事後,凶嫌坦承行凶的動機,只是為了發洩平日被女性無視的憤怒與怨恨。

案件經報導後,立刻引發了韓國女性莫大的恐懼,凶嫌的犯案動機讓她們感覺到自己很有可能成為下一個受害者。然而,這種恐懼卻也反過來成為一個契機,讓韓國女性勇敢地站出來,發表自己的想法,維護自己的生存權利,捍衛自己的身體。

案發的5月17日晚上,由超過340個女性市民團體組成的「與me too運動一起的市民運動」,在地鐵新論峴站前舉辦了「埋葬性別歧視.性暴力集會」。當晚,兩千多名女性冒雨前來,在會場上追悼當天凌晨被殺害的亡者。與此同時,市民運動也公開發表宣言,宣言中提及:「父權制社會雖然強迫女性沉默,但女性必須沉默的社會已經結束。應該從根本上改革這些性別成為權力和等級,差別變得結構化的社會。」

在此之前,畢業於梨花女子大學社會學系的趙南柱,透過一次次的女性訪談與專欄寫作,似乎已敏銳地察覺到,這股女性不願繼續沉默的態勢正在韓國社會中漸次增溫發酵。或許可以說,《她的名字是》一書正是她觀察與見證這個態勢發展的紀錄。

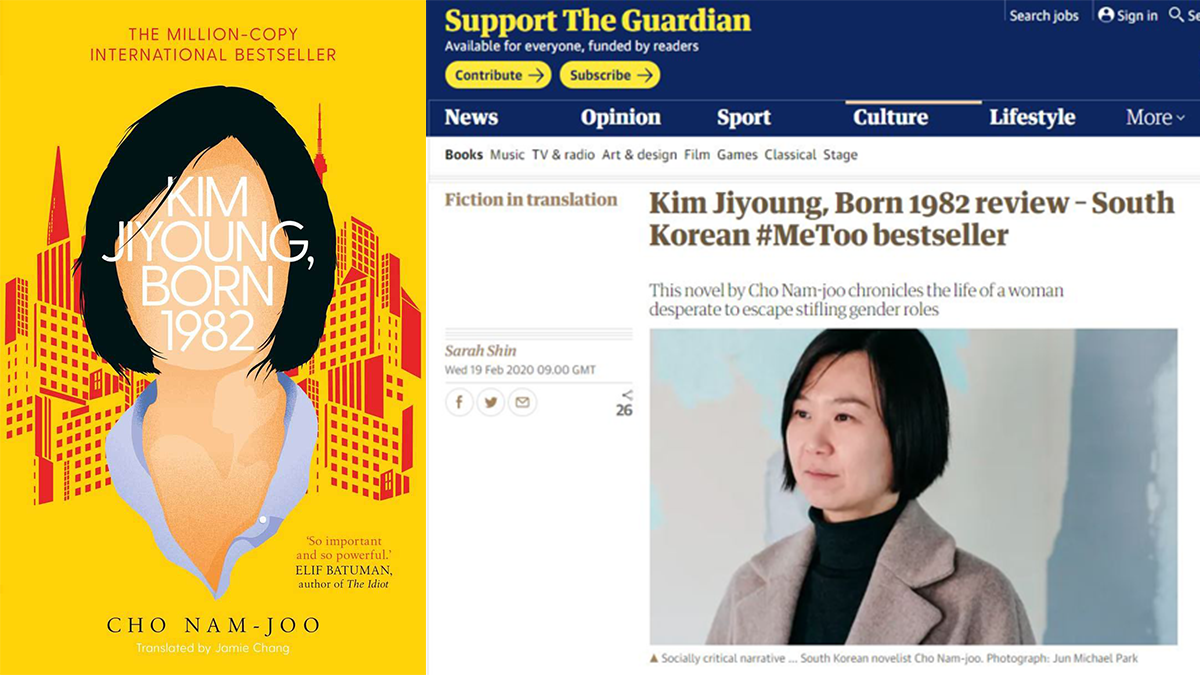

書中,趙南柱通過27則女性的故事,勾勒出這些不願沉默的女性肖像,以及她們為了自身的人身安全、工作權益、勞動保障、生存權利,甚至是為了正義與良知挺身而出的戰鬥姿態。若說趙南柱在《82年生的金智英》中描繪出的,是韓國女性在成長與生活環境中被父權社會規範的模樣,這次她在《她的名字是》描繪的,則是韓國女性與父權社會戰鬥的模樣。

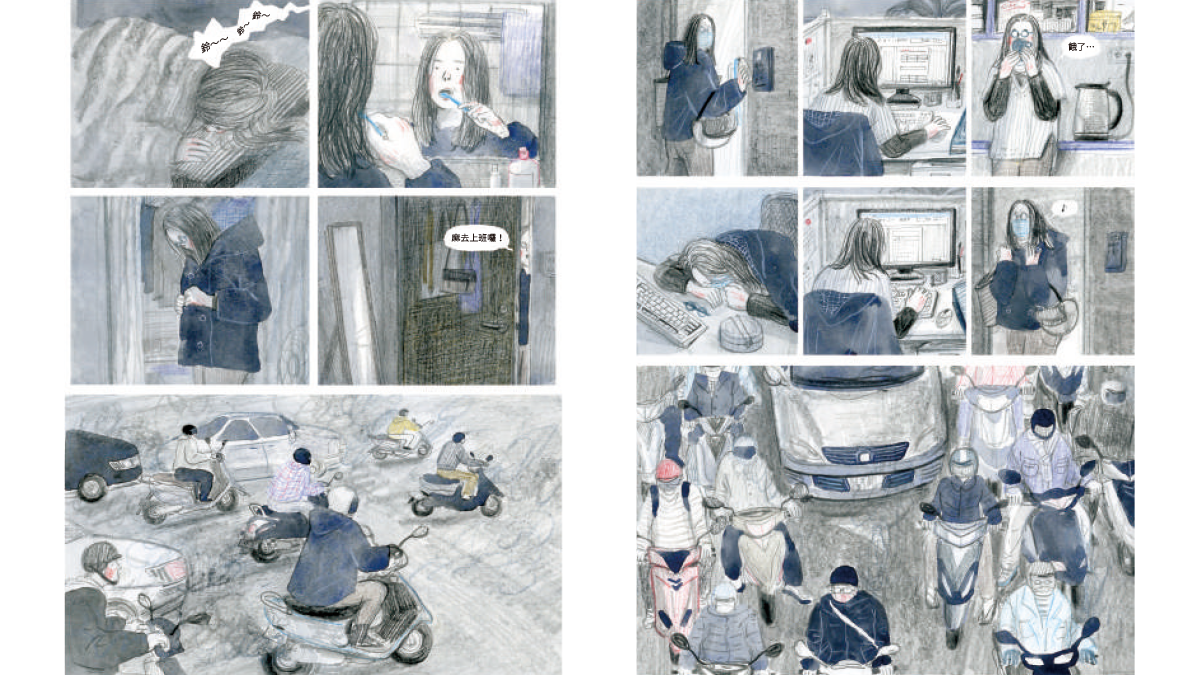

▉平凡日常中的鬥爭 趙南柱在《她的名字是》的自序中表示,這本小說的起點是受訪女性們的聲音。這裡所說的「聲音」,意指受訪女性在過程中娓娓道來的「經常發生的情節,卻也是特別的故事」,以及「偶爾也有需要特別勇氣、覺悟和鬥爭的故事」。換言之,這次趙南柱欲以27則女性的故事,橫向再現出同一時代中,每個年齡層的「金智英」們,在「鬥爭尚未結束」時追尋「朦朧的光」的平凡過程,並將視線投射在她們的積極主動性、戰鬥性與社會性上。

在這條追尋「朦朧的光」的平凡之路上,趙南柱首先提到的是:不要只成為「不說不該說的話的人」,更要成為「說該說的話的人」。因此,〈第二個人〉的素珍面對上司的性騷擾,在申訴無門的情況下,雖然害怕,但還是選擇在網路討論區和社群網站上公開一切;〈給她〉的珠慶在自己喜歡的女偶像ONE即將上一檔總是要求女性來賓撒嬌,讓男性來賓占她們便宜的綜藝節目前,使出丹田的力量喊出:「不要撒嬌!ONE啊,拜託不要撒嬌!」;〈年輕女孩獨自一人〉的「我」在深夜察覺到不明男子疑似企圖入侵住所,報警後卻反遭警察臭罵時,憤而喊著要向監察室或青瓦台投訴,並向媒體舉報,其後才得到應有的處理。

透過素珍、珠慶和「我」的舉動,趙南柱告訴我們何謂「說該說的話的人」。同時,她還提醒我們,「說該說的話」不僅是為了自己,也為了避免出現下一個受害者,此外,更是因為這個世界還有讓女性繼續活下去的「怦然心動」。

正因為這種對生命與生活的「怦然心動」,讓女性無法裹足不前,必須與父權社會持續不斷地鬥爭。在〈離婚日記〉中,離了婚的姊姊以過來人的經驗勸告即將步入婚姻的妹妹,婚後不要只當某人的妻子、某人的媳婦、某人的母親,而是要做自己;在〈結婚日記〉中,將要結婚的妹妹從姐姐破裂的婚姻中,領悟到在婚姻中做自己的重要,進而拒絕了未來婆婆所挑選的婚紗與窗簾,決心為自己而活;在〈媽媽日記〉中,藉由兩個女兒對婚姻與人生做出抉擇的過程,媽媽亦決定調整自己的生活態度,學習享受一個人獨處的時光。小說集裡這母女兩代人的日記,正展現出不同世代的女性在面對自我與婚姻時的個人內部鬥爭。

不過,當女性不斷以各種身分進入社會,成為社會結構中的一分子時,她們必須面對的,就不只有這種自我的個人內部鬥爭,還得進到更巨大的社會國家體系,進行外部鬥爭。

〈駕駛達人〉中的姜司機,期望社會正視女巴士司機這份職業;〈廚師的便當〉中的學校食堂廚師秀彬媽媽與〈工作了二十年〉中的國會清潔工真淑,為了改善非正式勞工的待遇,投身勞動抗爭;〈尋找聲音〉中的電視台主播敏珠加入工會罷工,以期有個合理的工作環境;〈再次發光的我們〉中被韓國高鐵KTX解雇的「我」,為了公司未按照合約將乘務員正職化,走上了長達13年的抗爭之路。這些都是女性與將女性的工作限縮為臨時或輔助性質,甚至默認這種不合理、不穩定的雇傭環境的父權社會,所進行的鬥爭。

而在面對更為龐大的國家體系,甚至是正義與良知的問題時,女性依然沒有缺席。在〈再次重逢的世界〉中,就讀梨花女子大學的金正妍為了表達對校方成立「未來life學院」的不滿,加入抗爭,最後被學校叫來的警察強行驅離 ;在〈重考之變〉中,即使大學聯考在即,準高三生柳晶還是參加了要求時任總統朴槿惠下台的燭光示威 ,同學荷娜為了拚命準備大學聯考的姐姐,也走上街頭抗議走後門入學的階級特權。而她們的另一個朋友則在幾年前,數度前往世越號船難 罹難者的靈堂,至今書包上都還繫著悼念的黃絲帶;在〈奶奶的決心〉中,奶奶成禮為了反對薩德防禦飛彈系統的部署,參加燭光集會,發動和平遊行 。

就此,我們不難發現趙南柱在《她的名字是》中的野心,即試圖描繪出被父權社會規範的「金智英」們,與內部的自我、外部的社會國家、自我的正義良知對戰的過程,進而呈現出她們與父權社會戰鬥的模樣。不過,趙南柱強調,這其實只是一個女性平凡的日常。

小說集裡這些「說該說的話」、參與勞工和社會運動的女性,多數不具備熟讀女性主義或女權運動的知識理論環境,也並未打出女性主義者、女權運動家的旗號,她們大多數只是為了追求更合理、平等、安全的平凡日常而行動。也就是說,趙南柱並未直接以女性戰鬥的模樣來鼓吹女性主義、號召女權運動,相反的,她是從女性在平凡的日常中所遭受到的大大小小的不合理、不平等、不安全之處出發,指出女性必須與父權社會戰鬥的原因,進而喚醒更多女性為自己平凡的日常挺身而出。

這種從平凡的日常中鍛造出來的積極主動性、戰鬥性與社會性,無疑是女性與父權社會鬥爭時最堅實的基石。

具有社會學背景的趙南柱,應該對女性主義或女權運動有所認識,但不管是《82年生的金智英》或《她的名字是》,她都選擇讓這些硬梆梆的知識理論隱而不顯,並採用素樸的大眾語言,款款訴說女性平凡的日常,進而從平凡日常中的經歷或遭遇,提煉出類女性主義、類女權運動的動能,觸發女性去思考、去行動,甚至觸發男性。

這是趙南柱深思熟慮後的創作選擇,也正是她的作品普遍能夠讓女性產生出強烈的觸動與共鳴的主因。

▉共情共感、共同戰鬥的女性同盟 當女性在平凡的日常中,與父權社會戰鬥之際,找到同盟或共同體,似乎是女性在履行身分的職責、追尋自身的獨立與建設自我價值時的必由之路。與《82年生的金智英》一樣,在《她的名字是》中,也出現不少女性彼此互助的場景。

在〈娜莉與我〉中,身為職場前輩的「我」提醒自己,當娜莉在職場上受到委屈時,絕對不能對她說「當年我們都是這樣熬過來的」這種話;在〈媽媽是一年級〉中,小學生媽媽在忙碌的工作之餘,與女兒班上的其他媽媽彼此幫助,共同努力扮演好母親的角色;在〈大女兒恩美〉中,「我」接受了女兒不考大學的決定,並與她站在同一陣線,一起面對外界異樣的眼光;在〈公轉週期〉中,國中老師「我」說服了原本打算畢業即就業的學生繼續升學,並幫她支付了第一個學期的註冊費。

針對女性同盟的問題,趙南柱在接受《三聯生活週刊》採訪時,曾表示:

即便是在互相不認識的情況下,同樣作為社會的弱者的形象,女性也是會因此互相幫助的。女性之間的這種紐帶感和共情感,在現實生活中的很多情況下存在,但很難表現得特別明顯,在很多作品中更多地把女性之間的關係描寫成一種互相之間的嫉妒,或者勾心鬥角,但是我覺得其實女性之間的這種互相的理解,互相的姐妹之情、紐帶感和互相幫助的這種東西也是很多的。所以我是希望可以通過我的文字把這種東西變成可視化的東西展現在大眾面前。

也就是說,在人越來越原子化,人與人之間關係越來越疏離空洞的時代,趙南柱卻反而嘗試在作品中,建立起一條女性之間彼此互助的同盟紐帶。

這條同盟紐帶不僅僅是私領域上的共情共感而已,更擴及至公領域上的共同戰鬥。是以,當梨花大學的學生抗議校方販賣文憑時,已畢業的學姊們紛紛從各地趕來,拉起「別怕,姐姐來了」的橫幅,與學妹一同唱起〈再次重逢的世界〉(Into The New World

也就是在這種女性共同戰鬥的社會氣氛下,趙南柱書寫出了《她的名字是》中一則又一則女性戰鬥的故事。

韓國女性高舉「我的生活不是你的色情片」標語,抗議針孔偷拍帶給女性的恐慌(翻攝自AFP )

趙南柱曾在接受中國傳媒「界面文化」的訪問時提及,女性議題無法脫離政治經濟和階級構造議題來看待,一旦解決了其他社會問題,女性問題也會迎刃而解。然而,當前的情況卻是,女性問題在其他社會問題面前被視為不重要,以致於社會的發展和價值觀一直與時俱進,但女性的人權問題卻沒跟上時代變化的腳步。

如今,已有不少韓國女性注意到這個問題,並且認為,為了改變這種不合理、不平等、不安全的生存環境,她們必須改變,必須發聲,必須戰鬥,直到自己的權利獲得確保,自己所經受過的不好的經歷,不會再傳給下一個世代為止。也因此,在《三聯生活週刊》問及從那些受訪女性身上感受到什麼時,趙南柱回答:

我覺得這兩年之間(筆者注:指《 82 年生的金智英》出版後到寫完《她的名字是》這段期間)發生了很多的變化,在採訪中,女性們變得更有信心了。我在寫作《 82 年生的金智英》時,結尾只是提出了一個問題,但問題應該怎麼解決、有什麼方案,是打了一個問號的。當時,我確實覺得眼下是沒有解決方案的,我寫的已經是最好的結局了。

在《她的名字是》裡,你會發現很多女性在說,我會繼續鬥爭,我會繼續奮鬥,直到我的權利得到保障,或者我是為了以後更多的女性不再經歷我的遭遇,我要站出來發聲,很多女性在採訪中,或者在我的書中表明了她們的立場。因此你會發現這兩年期間,她們變化其實還是挺大的。

就趙南柱看來,韓國女性正在經歷一個特別重要的時期。除了女性參與連署、抗議、走上街頭之外,以女性為中心的大眾文化與文學的比重,也不斷在增加中。她表示,「反對的聲音已經減弱了,如果說之前是充斥著失敗意識和冷嘲熱諷的話,現在的情況是我們正在直接經歷這個時代,女性自己發聲,世界隨之改變。我認為女性的這種體驗和堅信不會被輕易動搖。」

出於這種堅信,也出於責任感,趙南柱在〈後記:78年生的J〉文末,如此寫道:

我四十歲了。有人說,超過四十歲,就要對自己的長相負責,因為一個人的面貌會根據至今為止所過的生活、態度和價值觀而改變。不只是自己的臉,也要對環繞著自己的世界負責。我的生活、態度和價值觀,會改變身邊的人與組織,進而改變社會。

這裡的「我」是78年生的J小姐,也正是趙南柱本人。《82年生的金智英》、《她的名字是》等作品,無疑是趙南柱為了改變身邊的人與組織、改變世界,為了成為一個負責的大人所做出的努力,而這也正是趙南柱本人與父權社會戰鬥的模樣。●

韓國作家趙南柱(遠流出版提供)

她的名字是 內容簡介➤ 】

作者簡介:趙南柱

書評》多刺且多情的動物書寫:評朱天心《那貓那人那城》

那時,朱天心還有餘裕細細描繪貓生百態。她一面告訴讀者,「並不是每隻貓都可愛」,一面又把「世紀初那幾年間」所收留、照顧過的貓族們,寫得活靈活現,讓人忍不住跟著愛上牠們、為之牽念。牠們的個性有稜有角,或者愛吃醋小心眼又逞英雄,或者囂張挑釁一如飛女,也或者只要愛情不要麵包,死心塌地愛上人族。牠們的形象立體鮮明,有的活脫是馬奎斯《百年孤寂》裡的韃靼武士或絕世美女,也有的難以親近但又讓人無法低眉不見,只怕一個錯身,脆弱的生命就會如同抱柱而亡的尾生般消失不見。

那時,雖然在字裡行間,已讀得到她對於占盡資源的人族竟不擇手段驅逐貓族,時而感到不解甚至憤慨,但是光總能從黑暗中透出。這光可能來自她筆下不吝為街貓付出的「貓天使」——不但忙著結紮、送養,並且「遇有被車撞死或橫死,為之唸經超渡並送環保局火化」。有時,光也來自她在不同國度所見的美好風景——愛琴海島上「畫一樣鑲嵌其中的貓兒們」、某年某天在東京神代植物公園偶遇的,不請自來加入野餐的「大內寇將」……。

那時,她的心就已是「軟軟的、燙燙的、火紅的,像豐子愷說其幼子,『我家的三歲的瞻瞻的心,連一層紗布都不包,我看見常是赤裸裸而鮮紅的』」。但是,還沒有一步一步走向(或其實是正在走向呢?)她擔心朱天文將走入的,「無光之所在」;於是,讀者還能不時隨著她的筆,從容停駐下來,欣賞她眼中的貓以及貓眼中的世界,即使總有時忍不住嗟嘆相遇太短暫,但仍會被那人貓之間美好的緣分與深摯的情感打動,溼了眼眶。那時,是她想以《獵人們》「寫給不喜歡貓和不瞭解貓的人」的時候。

到了《那貓那人那城》,明確的題贈對象不復見,但此書最單純也最極致的目的早已在自序中揭露。隨著牽掛與照顧的貓口越來越多、街貓生存的艱險與不堪壓得胸口越來越重,朱天心只能寫下這樣一本見證之書,為曾經相遇相處的貓留下紀錄,同時,也替書裡所有為貓付出的人族——包括她自己——找到一點療癒的可能:

作為一本見證之書,無論〈貓族〉、〈人族〉,還是〈共生的時空〉哪一章節,都少不了悲傷的故事。在這個越來越多人自認被「喵星人」征服、可愛動物圖文大行其道的年代,朱天心卻寫了一本既未必能討「有貓就給讚」的讀者歡心,對「不喜歡貓和不瞭解貓的人」來說,又可能比《獵人們》更帶刺的,不一樣的貓書。一部多刺且多情的動物書寫。

多情之處,或許毋須太多解釋,不管是貓對人的癡心,或是人對貓的掛念,都是自《獵人們》以來,朱天心就已充分展現其游刃有餘書寫功力的。在《那貓那人那城》中自然也不例外,像是〈尾橘與黛比〉:

為一隻街貓而搬家的黛比、為黛比而守候的尾橘、記錄這一切的作者,同樣多情。

但何以說此書多刺呢?因為書中太多關於街貓不幸際遇的記述,太多讓街貓照顧者痛徹心扉的分離,太多關於這城市不應有貓的「殘酷語錄」……以上種種,對喜歡貓和不喜歡貓的人來說,極可能同樣是刺,雖然是意義不同的刺。

先說前者,多情的文字召喚起悲傷的場景時,分外有感染力。曾經歷過類似的、難以訴說之痛的愛貓人,大概很難不被這樣的字句刺痛過去的傷口:

又或者是愛動物的人族一如「吸血鬼」的比擬:

深情的牽繫每剪斷一次,感同身受的讀者難免也要跟著揪心一次。

至於不喜歡貓與不瞭解貓的人,《那貓那人那城》則可能以不同的方式,顯得多刺。由於比起書寫《獵人們》的時候更加「意識到動保社運的處境、愛心媽媽志工們的非人心酸」,朱天心自承這本書不可能同前書一般「歡快恣意」,關於社會大眾對流浪動物的冷漠與敵意於是有著更多著墨,也論及了動保運動中的路線差異與動保所帶來的「運動傷害」。

「不願意將感情虛擲給不值的人」、「在意且計較並勤於分辨好人壞人惡人義人」的作者,寫起那些以無情的言語及行徑將街貓逼入絕境的人族,自然不可能走溫柔敦厚的路線,他們儼然形成書裡另一群人——不管稱之為貓天使、動物志工,或是供養人——的對照組。作者的愛憎分明,人物的刻劃因此也黑白分明。看在毫無動保運動經驗或是不喜歡貓的讀者眼裡,或許不免會懷疑這樣的呈現是種二元對立,甚至忖度著有些所謂的惡意,會不會是作者過度反應?而書中不時言及的,關心魯蛇貓狗就被當成魯蛇人,這樣的感受又會不會源於作者本身太防備、太帶刺?

凡是曾接觸或投身街貓照護行動的人,應該多半會瞭解,這些刺,是因著動保的「運動傷害」而來的,是從傷口中抽芽出來的刺,但卻很難冀望人人都能同理。而這或許也是選擇讓讀者直面殘酷的創作者們共同的難題:儘管自己只是如實呈現、甚至已淡化處理所見證到的殘酷,但是人基於趨樂避苦的天性,往往不願見這些殘酷,於是反而可能會倒過頭來批評呈現真相的創作者。若以英國動保藝術家——《死肉》(Dead Meat)的作者蘇.蔻(Sue Coe)——的處境做對照,更可以說明這一點。

此外,因為蘇.蔻的作品被認為道德目的凌駕美學價值,所以在藝術性上也備受爭議,甚至曾被質疑:如果作品旨在凸顯經濟動物的苦難,何不直接讓大家看畜欄與屠宰場的照片就好?何需藝術?

蘇.蔻自己的回應,是認為這些批評只是想遏止她繼續為動物遭遇的殘酷處境大聲疾呼。正如同她在慨歎「見證之困難」時曾做過的比喻:

本著這樣的堅持,面對批評,蘇.蔻仍不改其畫風與主題。

見證動物的苦難,自然遠比為被吃掉的五角找見證者困難太多,因為所要見證的,是被深藏的真相,無人想加入、無人願分享,於是,「要見證隱蔽的真相,就是被逼入更加孤絕之境。」

同樣想凸顯每一隻動物的殊異性,朱天心「妄想要一一捕捉記下牠們街頭暗巷的身影、故事,證明牠們確實來過此市此城一場」、同樣心心念念於創作者「見證」的責任,想「本著那文學極獨特的核心價值『說出那不方便面對的真相』」,朱天心多刺且多情的動物書寫,會不會讓她和蘇.蔻一樣,感受到見證者的孤絕?

答案其實很明顯。如果越多人願意一起見證,見證者就不會兀自留在那無光之所在。到那時,朱天心也就可以「自由說出動物的可愛與可惡」,不用再深怕一個拿捏不慎,就讓動物堪憐的處境更艱險吧?但願那時,離此刻不會太遠。●

【參考書目】

作者:朱天心

出版:印刻

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:朱天心

山東臨胊人,1958年生於高雄鳳山。台灣大學歷史系畢業。曾主編《三三集刊》,並多次榮獲時報文學獎及聯合報小說獎,現專事寫作。著有《方舟上的日子》、《擊壤歌》、《昨日當我年輕時》、《未了》、《時移事往》、《我記得……》、《想我眷村的兄弟們》、《小說家的政治周記》、《學飛的盟盟》、《古都》、《漫遊者》、《二十二歲之前》、《初夏荷花時期的愛情》、《獵人們》、《三十三年夢》等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量