人生如意事,十之八九。

——佚名

我誕生於古騰堡星雲第521年後,奇點來臨73年前。同年第一次石油危機爆發,油價暴漲4倍,年末冷戰首席謀士季辛吉因為從未真正落實的越戰和平協議,獲得諾貝爾和平獎。

童年無比樂觀。讀的第一本書是東方版的《愛迪生傳》。閱畢央求爸媽,家中可否拓建一地下室?在濕氣凝重的陰暗斗室,我將一展發明長才。如你所知,童言童語當然無法改變任何現實。家境清貧的愛迪生仍帶給我重要啟發,我效尤他自學「讀架」圖書館所有藏書,愛迪生擁有19世紀中葉的社區圖書館,我擁有的是20世紀末的文化中心。我對愛迪生的印象如此真摯,以致後來得知他的商業帝國巧取豪奪,對特斯拉與各勁敵無情狠辣,久久難以釋懷。

意猶未盡,讀的第二本書還是《愛迪生傳》,但變成新潮文庫版。第三本書是同書系的《羅素傳》。似懂非懂的我背誦羅素對一生志業的論斷,「有三樣激烈的感情影響著我的一生:對知識的探求、對愛情的渴望、對人類不幸的無比憐憫。」童年怎識愁滋味?小一如我只覺人類天才繁星點點,人間無限好,因為閱讀。

放學後多在街坊鄰居的客廳與書房度過。純文學出版社種種現已不復記憶的散文與小說,是窩在吳桃源老師家的工作室讀的。杏林子與《中華兒童百科全書》在游老師客廳帆布軟沙發讀,杏林子的散文是邊讀邊哭,覺得害臊,換上百科全書,正襟危坐。

《柏楊版資治通鑑》是在江哥哥客廳人工皮沙發讀的,這套書採訂閱制,直到我上大學後才出版完畢,挺好。我從只識柏老曰,到司馬光云,到能引經據典說話。《中國歷史演義全集》是在CYH家書房讀的,遠景版的《金庸全集》則由摯友CHM一套套帶來學校借我。

那時班上有位同學Su笑語嫣然不宜直視,我與她一年講不到3分鐘話。某日她提及家中長年訂閱《科學月刊》,我鼓起勇氣詢問可否拜讀。至其家,蘇爸爸搬出了與腰齊的各期月刊,我樂上了天。但因為蘇家晚餐用膳時間早,且每次都邀約共餐,這善意給了我不少壓力,我練習加快閱讀速度,這一待就是整整三個月的日暮時光。

難道自家不買書嗎?非也。爸爸一生軍旅,數字能力強,但書實在沒讀多少。媽媽童年時接受日治教育,等我負笈北上讀書後,才回桃園國小從頭讀起。兩老人家對我讀書一事全然無政府主義,家中買啥書全由我定奪。愛書如我自是烏托邦,媽媽總耳提面命「怎買這麼多,買來都有看嗎?」

以前出版社要推大書會在報上刊登廣告,對讀者來說,最划算的投資是鍾肇政的《中國古典名著精華》、《世界文學名著精華》、《世界哲人語精華》。「案頭書多,心頭書少」,這3本同時是我的床頭書與心頭好,反覆翻讀不知幾遍,餘威無窮。馬克吐溫曾說經典是「人人知道,但無人閱讀的書」,有了鍾肇政的親切指引,我的感受更多是他鄉遇故知,如此原來、擊節三嘆。

雖說出版與時俱進,但東方、遠景、漢聲、王子……這些老字號,定型的時代印象令人難以忘懷。東方出版社的《福爾摩斯》、《亞森羅蘋》,遠景出版社的《衛斯理全集》、《阿嘉莎克莉絲蒂全集》,漢聲的《漢聲中國童話》、《漢聲小百科》,放入時下百花齊放的童書之林,亦別有風味。王子出版社的半月刊與各式叢書,雖然絕版多年了,裡面內容稀奇古怪,有速算法訣竅,有各式推理謎題、東洋漫畫世界史。試猜測其編輯與出版主軸,可能是「我們覺得有趣」。

白紙童年的閱讀,舉目皆奇景。劉姥姥初入大觀園、徐志摩再見康橋、福澤諭吉三度西遊、費曼參與曼哈坦計畫,全該使用最高級形容詞,彷彿特權。

硬要提出最深刻的閱讀體驗,當是《牛頓》雜誌第29期的「相對論特輯」。隨著書而悲喜驚懼的各式陣仗多少領教過了,但像阿基米德從浴缸中跳起,赤身裸體於街道狂奔大喊「我知道了!」這種世界觀被震懾到大腦重新設定的經驗,卻是絕無僅有的。二話不說,我成了牛頓月刊的終身訂戶。

有本《幻象》雜誌,3年間僅出刊8期。創刊號有篇故事運用了雙胞胎悖論與人類不死,初讀只覺故事生動,沒想到後勁如烈酒,反覆思索幾十年。

「宇宙,最後的邊疆。這是星艦企業號的航程。它的五年任務,是去探索這未知的新世界,找尋新的生命與新文明,勇踏前人未至之境。」

——《星艦迷航記》

中年級後,學校規定每周有一小時需到學校圖書館走馬看花。我選了《先總統 蔣公全集》,藍皮平裝,依稀記得是30冊,一開場就是蔣介石家譜,一路直溯到文武周公。30年後我在中國看到《毛澤東》傳記也有觀魚兒逆流而上立大志的相同橋段時,訝然而笑。

有偏才有見,黨國體系的閱讀蜿蜒至玉山社、前衛,到今日讀書共和國的遠足野人八旗廣場。「所有的歷史都是當代史」,所有的誤讀都必有回響。

我現在覺得,人日復一日變化著,每過幾年,他都會變成一個全新的人。

——喬治.桑(Georges Sand)

書店是什麼?書店就是在人群中獨處。

我經常將特定書本和書店的記憶放在一起,並不是它們應該在一起,而是出自個人的習慣。人人文庫與商務印書館二樓空氣中的光線微粒一起;建弘書局專挑九章出版社、凡異出版社的數學書;錢賓四全集與三民書局,讀累時左顧戴厚框眼鏡老先生專注尋書,右盼綠衣黑裙青春少女讀詩,天下太平。

我總愛偷窺其他愛書人的閱讀。在桃園諾貝爾書城地下一樓,窺見某書友讀《哈佛出來的博士殺手》。這書特別麻煩,數學家炸彈客手段殘忍、心地純潔,批評與同情都很容易,但工業化社會自我驅動後與人性悖離,我全無主見。

1990年,班上同學知我愛逛書店,問我有無去過敦南圓環誠品,我按圖索驥找到這家書店,在門口徘徊時,暗怪同學怎將畫廊誤會成書店,惶然不敢進去。小時候看電視新聞聽長輩閒談台北是全國首善之都,但真的見面,心中其實有點失望,樓一點高、路都是塌的(當時全台北都陷入捷運施工的交通黑暗期)。直到遇到誠品書店,完全打破我對書店的所有想像,後來它更成為我書店工作的起點。

學生生涯的閱讀表面上歌舞昇平,實際上險象環生。第一疑慮為「心」。雖然跟讀了新潮文庫全書目、時報的「近代思潮圖書館」、桂冠的「當代思潮系列叢書」,從不識各式行話到如數家珍,不斷追求各種時髦理論,卻越來越有「鋼筋太多、水泥太少」的虛無感。

90年代中國出版力爆發,台灣卡在市場規模不便出版的人文經典,簡體版本繁花盛開。當代經典與政治歷史相關者或有刪節,先略去不計,傳統人文經典則多可蒐羅。我成為每周四到明目書社摩頂放踵淘書的低頭族,然後轉秋水堂、結構群、山外、問津堂。

讀書雖求自得其樂,但見到一堆瘋子左一抄蒙古語教程、右一抄日耳曼法研究,嘴上喊《屠格列夫全集》下周進否,務必幫留一套,此起彼落,西方淨土迦陵頻伽鳥共鳴。

第二疑慮為「物」。網路時代開始時,尋書過程中,我們輕易就意識到一種完全非線性的知識獲取方式。比如找到一波蘭教授的左派圖書軍火庫,編輯森嚴脈絡合理,歷史文件、思想家立說、法律案件紀錄,網站架構有官僚結構的垂直正經,又有超連結的歧路小徑。這已是我們當下的常態,而我那時不知所措。

電影《海上鋼琴師》裡終生待在豪華郵輪上的傳奇鋼琴師,好友勸說陸地廣袤世界遼闊,他若下船嶄露才華,世人會多驚嘆。男主回答道:「一架鋼琴必然是88個琴鍵——琴鍵有限,琴藝無限,這是我應付得來的。走過踏板,前方有數百千萬個琴鍵,無窮無盡——無限的琴鍵上,卻無法彈奏任何樂章,那是上帝的曲調。」這裡我要大膽論斷:新世代的知識人整體水平,或許稍遜於擁有架構的古騰堡子民,但新世代的天才,將秀異拔萃超越任何過往我們所見。

最後的疑慮是「心與物」,大抵與「知識為何?/心智為何?」的本質焦慮相關。6歲時某日與媽媽去菜市場,人聲鼎沸之餘,我突然有「這世界是不是只有我一人為真,其他人都是演員,而我必須通過重重測試」的疑惑。這個童稚想法有一專詞叫「唯我論」。如你所見,我已在閱讀上獲得如此多樂趣與體系,這有趣的空想,擺盪幾年後雖然在智識上無法徹底解消,但情感上已非認真的困擾。

而這個問題,後來卻轉化成「心物問題」的形式,我們可從通俗文化如《銀翼殺手》、《駭客任務》、《全面啟動》一窺大概。常識來說,我們當然是物,但邏輯上我們也無法判定我們是否只是,演算法程式或某個心靈的構作物。

這問題在佛教義理或新時代思潮裡有嚴肅的解消方案,但閱讀侯世達《Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid》、彭羅斯爵士的《皇帝新腦》時,我的焦慮感無限上昇。我似乎無法反駁,電腦往人工智慧的路將會穩定成長,「讓柏拉圖與您為友、讓亞里斯多德與您為友,更重要的是讓真理與您為友」,那與人工智慧為友呢?

對我而言,人類心靈世界的大冒險家,擁有無上冠冕,超越任何俗世梟雄巨富商賈。這名單是由卡夫卡、褚威格、米蘭.昆德拉、托爾斯泰、杜斯妥也夫斯基、契訶夫、莫泊桑、普魯斯特、卡爾維諾、艾可、波赫士、馬奎斯、莎士比亞、王爾德、愛倫.波、艾西莫夫、松尾芭蕉、芥川龍之介、魯米、李清照、柏拉圖、亞里斯多德、蒙田、培根、休謨、笛卡兒、萊布尼茲、康德、黑格爾、叔本華、尼采、齊克果、彌爾、奧德嘉、羅素、維根斯坦、耶穌、穆罕默德、佛陀。司馬遷、阿基米德、歐幾里得、哥白尼、伽利略、牛頓、高斯、伽洛瓦、康托、馬克士威、希爾伯特、愛因斯坦、哥德爾、馮諾曼、圖靈、達爾文、華生和克里克、佛洛依德、榮格、沈括……所組成,名單尚未列入藝術圖像與人情練達的天才。這名單或可依每人鍾鼎山林氣質增補五倍,但這都不重要,重要的是,人類之中出現了叛徒。

對我來說,一個閃耀著光芒、有溫度的想法,遠比金錢重要許多。

——湯瑪斯.傑佛遜(Thomas Jefferson)

知識分子曾經是一種身分別與自我期許,《群眾的反叛》、《菁英的的反叛》傳達了對御用知識派墮落的不屑。知識分子裂化成更活潑的文青、更含蓄的知青,以及更有姿態的憤青。《第三波》的托佛勒將形塑世界的力量分為財富、暴力與知識,如果追求財富形成從倫敦至華爾街、至香港台北的金融產業鏈,暴力形成軍事與工業的複合體,那麼知識人則形成了廣義的文化產業,是由學術圈、出版人、書店與文化工作者組合的超級群落。一種挑釁的說法是,「文明的方向,本質就是知識人的內戰。」

千禧年始,我僥倖加入誠品敦南書店團隊。若說拉斯維加斯是所有賭客的銀河中心,誠品敦南書店就是愛書人的宇宙中心。24小時營業、世界級的營運坪效、2004年《時代雜誌》遴選亞洲必去50景點(台灣唯一),擁有專業的主管與同事何其幸運,兼且客層都落在光譜頂尖。

某一天,白色圓環雜誌區出現小英寧靜低調的身影,數小時後陳文茜以女王氣場,秋風掃落葉挑選了半百冊新書離去,午夜時分林濁水來到「台灣研究」書櫃查找資料,而櫃檯服務同事津津樂道的則是鄭伊健當天來書店結帳時,帥靚到讓人腿軟。台北生活有一百種理由,我只需要一個。

請試著想像恬謐的早晨,書店店員整理賣場的場景,歷經過一波波書客的撿選,書面平台可辨識出百樣人一夜溫存後的千絲萬縷。推理小說太熱門,謀殺現場散布全店各處;席慕蓉的詩、唐魯孫的食文、李欣頻的《愛慾修道院》,客人忘了收,齊放在階梯角落。

「在這位置沒被收齊,一定是半夜來的。廣告人,25歲到35歲女性。你覺得呢?」同事揚了揚書方便我看清楚謎面。

「親愛的華生,一定是從阿富汗軍旅回來的。」我作弊答道。

我們可以繼續聊誠品信義旗艦店、北京萬聖書園、紐約Strand二手書店、代官山蔦屋書店、廣州方所、深圳雅昌……但我該打住了。俾斯麥說「法律像香腸,最好別到現場看香腸如何製作。」都讀到這裡了,我相信你一定是愛書人。現在,我們鳥瞰整個古騰堡知識世界。

有本《我的大英百科狂想曲》,作者賈各斯從小以為自己是世界上最聰明的人,營生數年後有感自己知識水平耗損嚴重,他給自己的解方是:挑戰33,000頁的《大英百科全書》。

賈各斯會有這個想像實在合理。如果今天有人綁架你,要求直到你變成世界最聰明的人才能釋放,你怎麼想我不知道,我可能也會開出讀百科全書的解方,畢竟我們都必須站在巨人的肩膀上。(賈各斯讀後是白日大腦放電創意滿檔,我是每晚做怪夢)。

現代百科全書之父狄德羅如此定義自身的志業:「我要讓所有識字的人都能輕易獲得每一門知識,包括各行業非常實用的操作。」狄德羅有天賦也有財富,有品味也有組織幹才,而且專心恆志,否則如何號召上百位歐陸菁英,歷時20年,編撰出這套18世紀的百科經典。古騰堡革命推動了文藝復興,百科全書象徵了啟蒙時代的桂冠。

2000年,科技人威爾斯提出了wiki百科的想法:創造一部免費、多語言的線上百科全書,全部條文都開放給任何想要撰稿的人無償撰寫編輯。我猜想你讀本文時,可能偶爾會分心查詢文中任性提及的一大串專有名詞,透過wiki。

大約有10年的時間,知識人流行辯論:紙本百科全書好還是wiki好。狄德羅是哲學家,威爾斯是企業家。專家百科全書是學院碩彥之士編撰,求一錘定音的權威;wiki是由庶民(這詞無辜)邊修邊改,動態且飄移。2010年大英百科宣告終結紙本版,古騰堡星雲出現了蟲洞。當然,贏家說話。

其他與知識人生活世界相關的衝擊還有,1998年Google上線。這太合理了,圖書館是一個宇宙,波赫士是理想的圖書館館長,但波赫士太忙、你的問題太瑣碎,有時你也想聽聽豆瓣上某位陌生人的高談闊論。網路是超級資料庫,前提是要好搜尋。

2004年,不是書的臉書上路,2007年亞馬遜的Kindle電子書上路,同年蘋果iPhone也橫空出世。電子書對知識人目前還是稻草人論證,頗類似麥當勞雖然方便,但好好吃飯還是該去巷口小吃這類的懷感。

知識人可以分為「工具理性」和「價值理性」兩類,前者追求目的與手段的效率,最狠毒的例子如:有效率地運送600萬人進集中營。價值理性則是:我們如何避免此類浩劫發生。造成以上轉變的GAFA托辣斯(Google、Apple、Facebook、Amazon),全是由偏工具理性的科技人思維宰制。科技人追求的知識,是可程式化的思維。

諷刺的是這源自千年天才的遙想:培根、笛卡兒、萊布尼茲、圖靈、馮諾曼……數字可以計算,你的關注可以化成數字(想想關鍵字廣告)、你的評價可以化成數字(想想臉書的按讚數)、你的品味可以化成數字(想想Kindle),太好了,我們現在都能計算了。

矽谷科技人君臨天下的意識型態,與19世紀的馬克思主義、20世紀的精神分析,都是文化世界的萬有理論(Everything Theory),「瞭解近乎一切事物的新途徑」。你說藝術奧祕、道德神聖、意識流世界纖細且敏感;你提到了梵谷、史懷哲、伍爾芙。當然,我查了下點擊率,你說得極好,給你一個讚。

科技產業篩選知識而不生產知識,不求占有反而壟斷,這奇幻的本質可比「魔戒」。這場知識人內戰,將科技視為「中性無害」,無疑災難。

但薛西弗斯展現一種更高的忠誠之心:否定諸神,扛起巨石。他也認定一切都很好,這個此後再沒有主宰的宇宙,對他來說既不荒瘠,亦不徒勞。組成那顆石頭的每個微粒,幕色籠罩的山陵的每片礦岩,它們本身便是一個世界。朝向山頂的戰鬥本身,就足以充實人心。我們應當想像薛西弗斯是快樂的。

——卡繆(Albert Camus)

莫非如此,紙本書僅僅是風行500年的科技產品,所有書都轉換成比現在合宜的電子書版本。柔軟的電子紙,便利的筆記手段。我們談的不是征服銀河系的科技。

如此,書店也可能不是什麼非有不可的存在。

我想像古騰堡星系諸神般恆星們一顆顆燃燒殆盡。

我回憶威廉修士與埃森拜訪的中古修道院圖書館。

最後只有沙漠留下來,真正活著的只有沙漠而已。

「那都是很好很好的,但我偏不喜歡。」●

朱福銘

古騰堡星系捆工。信仰「他不需要任何賞賜,因為他終身愛讀書。」擁有一堆有名遊戲和無名遊戲的世界排名。無用挺好。

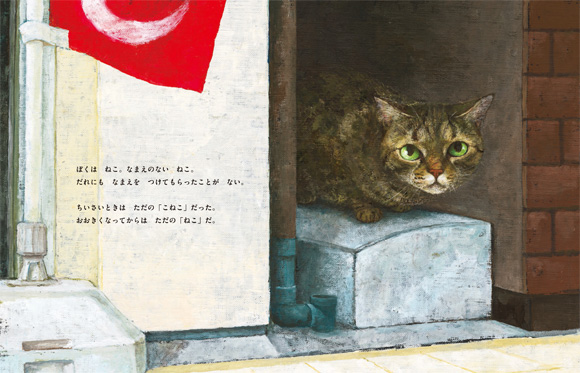

2月繪本大師》等待黎明的曙光:永懷希望與夢想的手藝人優利・修爾維茲(Uri Shulevitz)

1979年伊朗爆發伊斯蘭革命後,美國駐伊朗大使館於11月4日被抗議人群占領,66名美國外交官和平民被扣留為人質,這場危機事件持續了444天。當時人質中有個帶著兩名小孩的家庭,當他們被關押在黑暗的房間裡時,孩子們雖然噤聲不語,卻在心中默誦著他們最愛的兩本圖畫書《黎明》(Dawn)和《Rain Rain Rivers》來安慰自己。

優利.修爾維茲(Uri Shulevitz)(取自goodreads)

這兩本書的作者是優利・修爾維茲(Uri Shulevitz),和這兩名陷入困境中的孩子一樣,在他還是個小孩的時候,也曾經依靠著畫畫、故事和一張地圖,忘卻因戰亂帶來的流離之苦。

修爾維茲1935年2月27日出生在波蘭華沙,從一歲在牆壁上塗鴉開始,就展現了喜愛畫畫的熱情,父母親也因此鼓勵他發展這項興趣。1939年9月1日納粹德國入侵波蘭,9月17日蘇聯入侵波蘭,二次世界大戰爆發。修爾維茲記得當時街道塌陷,建築物燒毀或倒下成灰燼,有一顆炸彈就掉在他家公寓前的階梯上,平靜的日常從此分崩離析,這個4歲小孩唯一能逃逸的方法,就是躲進畫畫中。

他在2009年出版的《我如何認識世界》(How I Learned Geography)中,記述了接下來的顛沛歲月。為了躲避納粹對猶太人的迫害,他們先是逃到西伯利亞的難民營,再輾轉逃往蘇聯的哈薩克地區,在土耳喀斯坦城住了六年多,那是一個夏天很熱、冬天很冷的地方,城市裡的房子是用泥土、稻草和駱駝糞蓋起來的。

當時他們失去了一切,小修爾維茲沒有玩具,也沒有書本,只有無時無刻飢餓的感覺。但即使在這樣匱乏的環境中,他也沒放棄畫畫。沒有畫筆,他就削木枝烤成炭筆;沒有顏料,他就用綠葉揉出綠汁,採花瓣萃取紅液;紙張何等稀少珍貴,那就向人乞來書信的空白處,充分利用作畫。

修爾維茲在《我如何認識世界》裡重建了他的童年記憶,這本書是他的自傳,也是他向父親致敬之作,感謝父親在貧窮困窘的處境下,依然送給他珍貴的生命禮物:一幅地圖雖然不像麵包能填飽肚子,卻是豐富的精神食糧,讓他不受現實的束縛,打開了好奇心去探望遼闊的世界,並想像美好的未來。修爾維茲以令人讚嘆的插圖來彰顯想像力無遠弗屆的力量,他的文字簡潔又帶著聲韻節奏的樂趣,彷彿神奇的咒語,能把讀者送到新鮮奇趣的遠方。

《我如何認識世界》內頁

二戰結束之後,全家於1947年遷往巴黎,巴黎的書報攤成為喜愛閱讀的修爾維茲流連之地,他無需再像戰時一樣,拿方糖去換取人生的第一本書。電影和漫畫也讓他大開眼界,他覺得自己就像和它們談戀愛般,狂熱地畫了許多漫畫。12歲時,他參加巴黎第20區所有小學的繪畫比賽,得到了一等獎,更激發了他美術創作的慾望。

兩年後,修爾維茲全家再度移居以色列首都特拉維夫。他一邊打工,一邊在夜校進修美術,曾經當過橡皮印章店的學徒,也做過木匠,還曾到市政廳擔任發送狗牌的職員。為了平衡自己愛幻想的天性,他就讀特拉維夫師範學院時,選擇研修博物學,課程包含了自然、生物和解剖學。15歲時他的素描作品曾參加特拉維夫美術館的聯展,成為在該館展出最年輕的畫家。1956年第二次中東戰爭爆發後,修爾維茲加入以色列軍隊,並且到集體農場服務。

1959年是修爾維茲另一個生命的轉捩點,他24歲隻身來到嚮往已久的紐約,進入布魯克林博物館藝術學校(Brooklyn Museum Art School)學習油畫,藉著為希伯來語的兒童讀物繪製插畫維生。當時紐約匯聚了各路的英雄好漢,大家都想在世界藝術的中心大顯身手。還未嶄露頭角的年輕藝術家生活並不容易,修爾維茲把第一份稿費73分錢的支票釘在牆上,牆上另一邊是朋友送給他的面額100萬元支票,雖然這是張無法兌現的空頭支票,但十足具有激勵作用。即使後來修爾維茲功成名就了,最初的那張支票他從未拿去兌成現金。

直到1962年,修爾維茲遇見了他的伯樂:Harper and Row出版公司的編輯蘇珊.赫希曼(Susan Hirschman),才真正踏上兒童圖畫書創作之路。赫希曼是美國童書史上最負盛名的編輯之一,她編輯過《母雞蘿絲去散步》、《瑪德琳》、《阿文的小毯子》等許許多多兒童圖畫書的經典之作。修爾維茲在1985年出版的《Writing with Pictures:How to Write and Illustrate Children's Books》前言中,詳述了赫希曼對他的啟發和幫助。

赫希曼是修爾維茲生平見到的第一位編輯,起初他只是帶著畫冊到出版公司碰運氣,希望能得到畫插圖的機會。赫希曼非常欣賞他的畫作,但當時並沒有合適的稿件讓他畫,於是她提議修爾維茲自己來創作一本圖畫書。這個突如其來的邀約嚇壞了他。修爾維茲自認為是個畫家,並不懂得寫作,而且學說英文不到4年,赫希曼卻要他別擔心,他們會幫他修訂。

在接下來的幾個月中,修爾維茲一次又一次拿著令他尷尬的實驗品給編輯看,赫希曼總是不厭其煩地提供修改的建議。經歷過多次錯誤的嘗試後,他的第一本書漸漸成形,1963年《The Moon in My Room》出版,雖然只用了紅、綠兩色水彩,以及輕淺勾勒的線條,卻顯示了一個兒童完整的想像世界。

修爾維茲再接再厲,兩年後又出版了《星期一早上》(One Monday Morning),這個故事將法國的古老童謠結合生活的場景,轉化成小男孩的奇想。整本書重複堆疊的文字讀來朗朗上口,同時帶動情節的推進,扣合著小主角一週心情的變化,色彩和畫面越來越豐富,加上令人驚喜的結尾,顯見修爾維茲對圖像語言的掌握愈發純熟。

《The moon in my room》(左)與《星期一早上》書籍封面

1968年修爾維茲第一次得到可以運用全彩繪圖印行的出版計畫,和他合作的文字作家亞瑟.蘭塞姆(Arthur Ransome)名聲赫赫,是英國經典兒童文學作品《Swallows and Amazons series》的作者,曾得過卡內基文學獎。蘭塞姆在俄國做過戰地記者,後來與俄國妻子定居在英國湖區,一生中有豐富的航海和探險經歷。他倆合作的《The Fool of The World and The Flying Ship》,是蘭塞姆改寫自他1916年出版的《Old Peter's Russian Tales》的其中一篇。

這則蘇俄的民間故事,說的是沙皇向全國發布公告,將把女兒嫁給能為他造一艘飛船的人。農夫的第三個兒子是眾人眼中的傻瓜,但他並不因為大家不看好而放棄夢想,最後運用智慧,在一群奇人異士的協助下,開啟了新生命。修爾維茲為這本書的每一頁畫了各種不同版本的草圖,還花了6個月的時間做樣書,投注了大量的心力。他的努力和才華終於被看見,1969年獲得了凱迪克金獎的肯定。

《The Fool of The World and The Flying Ship》內頁

修爾維茲在得獎感言中曾提到自己童年的閱讀經驗,他認為兒童並不愚昧,他們能辨別真實與幻想世界的差異,自由穿梭其間,所以說兒童其實是比成人更實際的。通常兒童不喜歡閱讀那些由成人專門為他們寫的書,因為孩子會覺得那些書是要叫他們進入成人的世界裡,而非成人要走進孩子的世界中。

童年時期在各地生活和遷徙的經驗,影響了修爾維茲,他在不同的地方聽到了許多民間故事,成為他的故事寶庫。他從中汲取重述和改寫的養分,並寄託他對生命的關照和體悟,1979年得到凱迪克銀獎的《The Treasure》,以及1993年出版的《The Secret Room》,都屬於寓言式的創作。

《The Treasure》(左)與《The Secret Room》書籍封面

《The Treasure》取材自猶太民族的古老寓言。從前有個窮人,不斷做著相同的夢,夢裡有個聲音對他說:遠方有寶藏等著他!當他歷經艱難的尋寶旅程歸來,才發現「有時候,人必須遠行,才能發現近在咫尺的東西。」原來使得人生不同的,是對待夢想的態度。類似《伊索寓言》形式的格言金句,蘊含著深刻的人生哲理,召喚讀者一起上路追逐夢想。

《The Treasure》採取歐式的典雅畫風,而為了因應《The Secret Room》設定的中亞場景,修爾維茲運用明亮的水彩、幾何圖形和裝飾性的線條,視覺上散發出自由的後現代色彩。這個故事傳達的信息是:「擁有財富和權力毋須腐敗,真正智慧的衡量標準是謙卑。」依然承續了許多童話傳統的元素,但卻讓人讀來耳目一新。

修爾維茲喜愛童話,曾為格林童話中的《The Twelve Dancing Princesses》和《The Golden Goose》兩篇故事畫插畫。童話神奇的魔力,是當年母親一字一句注入他童稚心靈的。小時候,母親經常自創滑稽荒謬的故事,為晦暗的生活帶來歡笑和光彩。2000年,修爾維茲出版《What is a Wise Bird like you doing in a Silly tale like this?》,這本書將三個無厘頭的故事編織在一起,生動的圖畫中融入了拼貼的手法,結果既新奇又有趣。他藉著這本看似荒唐無稽的書,來表達對母親的懷念之情。

《What is a Wise Bird like you doing in a Silly tale like this?》書籍封面(左)與內頁圖像

修爾維茲靜觀萬物、體察時序,創作了數本與自然現象有關的作品,凝鍊著心象與景象的共鳴。《Rain Rain Rivers》猶如一首美麗的視覺詩,雨水踩著輕盈的節奏,無聲潤澤萬物。二度贏得凱迪克銀獎的《下雪了》,以細膩而意象豐富的圖畫,勾勒出城市裡,從第一片雪花飄落到最終下起大雪的場景變化,展現了兒童和成人視界的不同。《Dusk》優雅地捕捉到暮色升起的魔幻時刻,以及明亮燈光妝點城市的迷人魅力。

《下雪了》內頁圖像

還有《黎明》(Dawn),是台灣讀者最熟識的修爾維茲作品,這本世上少有的傑作,幾乎是兒童圖畫書中獨一無二的存在。這本書的創作靈感來自唐朝詩人柳宗元的〈漁翁〉,雖然使用的媒材是西方的水彩,卻借用了中國水墨畫暈染的技法,將山光水色的濃淡變化,表現得淋漓盡致。極簡的文字和豐富的留白相呼應,在寂靜的天地之間,無窮的生命力沛然湧動。

修爾維茲曾說,《黎明》是他所有作品中的最愛,他曾在研討圖畫書的專著《Writing with Pictures:How to Write and Illustrate Children's Books》中,以此書為例,闡述圖畫書「圖會說話」的敘事能力。他認為一本真正的圖畫書,主要(或全部)是用圖畫來講故事。在需要文字的場合,文字只起輔助作用。只有當圖畫無法表現時,才需要用文字來講述。

在《黎明》中,修爾維茲結合了詩、音樂、電影各種形式,來探索圖畫書無限的可能性,創造了圖畫書的新境界。與其說修爾維茲帶著讀者進行了一次精準而又極富感染力的藝術之旅,我更覺得他喚醒了我們感受自然、面對自我的知覺。就在夜與日的交界、在朝陽升起的瞬間,我們的身心真實感受到生存的喜悅,如同小修爾維茲靜候戰火的消弭,如同在暗黑房間中默讀的小孩,因為他們知道,黑夜一定會過去,黎明的曙光將開啟新的一天。

《黎明》日文版內頁(圖像來源:amazon)

身為美籍猶太人,修爾維茲極為珍惜自己的母語和傳統文化。知名電影《屋上的提琴手》改編自意第緒文學大師Shalom Aleichem的短篇小說。1978年修爾維茲和Aleichem合作,出版《Hanukah Money》,描繪猶太教特別的傳統節日「光明節」。這個持續8天的節慶,第一天的晚餐最為正式盛大,親朋好友齊聚歡慶,先點上象徵光明的蠟燭,再一起吃馬鈴薯餅。最開心的是孩子們,既可以收到光明節錢,還可以一起玩陀螺。這本書得到了《紐約時報》最佳插畫獎。

修爾維茲另一本為保存猶太文化奉獻心力的作品是《The Travels of Benjamin of Tudela》。住在Tudela的猶太人Benjamin,於1159年展開了穿越三大洲的壯闊旅行,甚至比馬可孛羅的遠航還早了將近一百年。在14年艱苦危險的旅程中,他靠著雙腳、牛車和接駁船,經過羅馬、君士坦丁、巴比倫、巴格達、耶路撒冷、埃及……他曾遇見交戰的十字軍和穆斯林,也碰過貪婪的海盜和土匪,經歷無數考驗。

《The Travels of Benjamin of Tudela》內頁圖像

Benjamin以希伯來文寫的旅行日記,曾湮沒在漫漫歷史中不為人知。修爾維茲憑藉著有限的線索,查閱大量的史籍,並研讀中世紀的手稿,將Benjamin的敘述改編為第一人稱敘事,真實捕捉到這位冒險家無畏的精神。氣勢宏偉的插圖不僅重現了這段史詩般的旅程,其中精心描繪的細節,也讓讀者見識了中世紀的生活景象。

為了慶祝修爾維茲的80大壽,艾瑞.卡爾美術館於2015年3月舉辦了Tall Tales & Short Tales : The Art of Uri Shulevitz展,表彰他長達52年的創作生涯締造的美好成果。除了展出4本獲得凱迪克獎作品的原畫,也展出當時最新的創作《TROTO and the TRUCKS》。這本節奏明快、色彩豐富、以卡通風格表現的作品,適合幼兒的閱讀趣味。在創作了許多「巨作」之後,80歲的修爾維茲要「回轉像小孩」,繼續向孩子們學習創作童書的心法。

修爾維茲曾感慨現今圖畫書製作的技術提升了,出版可以更精緻,但卻不一定能更感動人心。他的創作從不迎合別人的喜好,也不是要迎頭趕上別人。他是個孜孜矻矻的手藝人,誠心專注做自己喜歡的作品,唯有自己先喜歡,才會讓讀者覺得有樂趣。●

修爾維茲在「Tall Tales & Short Tales」展覽期間談到自己的生活與創作( The Eric Carle Museum on Vimeo)

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量