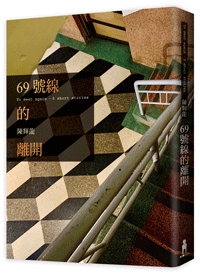

專訪》微醺的尾韻:盛浩偉與陳輝龍談《69號線的離開》

大部分的小說像固體,好比一件雕塑,可以供人細細觀看每個細節,或者好比一棟建築,令人置身其中。但有些小說奇特得像液體,彷彿總是在流動變形,讓人無法明確掌握,卻又那麼確切地存在著。陳輝龍的小說就是液體,且還不是無色無臭的水,而是酒,裝在短篇的shot杯裡,讀著讀著就有微醺的興味。

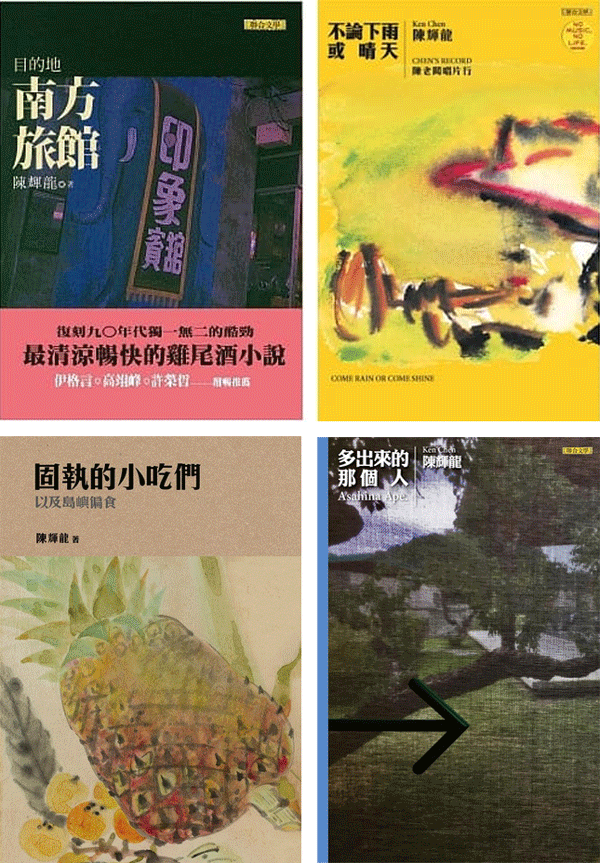

釀得出這等酒,也得要有夠格的釀酒師。陳輝龍確實有種奇特的氣息。8年前,在文壇已消失十數年的他終於復出,由聯合文學集結舊作,重新出版《目的地南方旅館》,宣告回歸。從此,2015年有《不論下雨或晴天》,2017年《固執的小吃們,以及島嶼偏食》,2018年則是《多出來的那個人》,然後一直到今年,我們看到他最新的小說集,《69號線的離開》。

巧合的是,8年前復出的時候,我也替《聯合文學》訪問過陳輝龍,當年訪問的尾聲,就聊到了〈第三次世界大戰來了〉、〈69號線的離開〉(當時叫〈消失的69號線〉)。為什麼時隔這麼多年,這些作品才集結在一起?中間又歷經了什麼呢?

「我在2013年的時候回來台灣,之後就沒有在一個公司裡面過團體生活了,可以說80%的時間都放在創作上。我在寫長篇的時候(按:《多出來的那個人》),中間的空檔,就是寫一些刊物、平台專欄裡的短篇(按:《不論下雨或晴天》、《固執的小吃們》等),像是調劑。」陳輝龍說,他現居高雄,就在小時候成長的地方。

或許這是為何在他的小說中會出現那麼多「南方」意象的緣故吧。例如台南的柳營車站;且作品裡不只有台灣的南方,還有日本的南方——沖繩。「南方」,未必指絕對位置上的南,而是一種具有熱帶感的場景,溫熱而不沉冷,慵懶自在而不拘束,醞釀出了陳輝龍小說的基調。

「我特別有感觸的是海邊。我父親是船員,我出生的地方其實是基隆。退伍的時候我有段時間去了紐約,但並沒有很習慣那裡,沒什麼歸屬感。不過海邊都會讓我覺得很有意思。」他也提到了沖繩,因為80年代末,他曾在那裡做過買賣美軍舊貨的生意。這些經驗、見聞,都在他的繆思裡發酵,融進了小說裡。

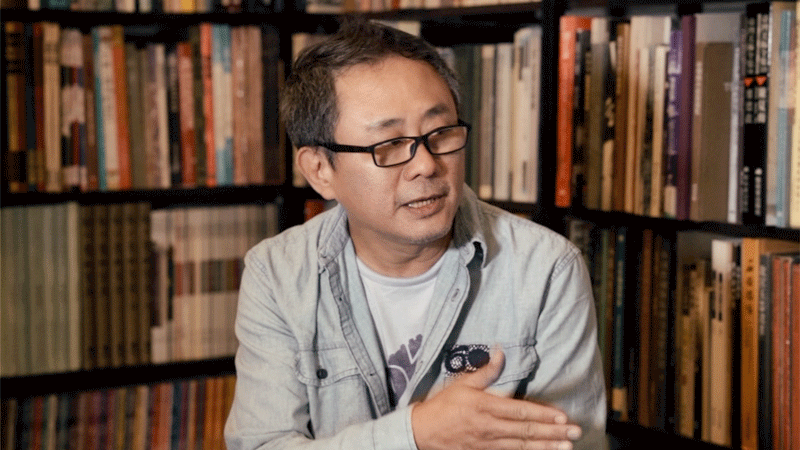

作家陳輝龍(左)與作家盛浩偉對談小說集《69號線的離開》

曾有讚語說陳輝龍的小說輕盈有趣,「完全沒有微言大義,好極了。」然而相較於此,這次《69號線的離開》的諸作好像更寓含了些什麼巨大的東西。「很多人說我寫的東西很像『輕小說』,因為我不是很清楚那是什麼,就花時間去租書店看了一下,但它們的內容、劇情都滿重複的。這讓我覺得,必須開始把平常比較嚴肅思索的東西放到小說裡了。比如〈聽說柯川來過〉,讀過去可能不會覺得很沉重,但裡頭我想表達的是:我對資本主義在現在社會、全球的霸權,其實並不是很舒服。又或者〈69號線的離開〉,則批判了過往的帝國主義、殖民主義。平常我是不會聊這種主題的,但這本有這個企圖。」

那是嚴肅而沉重的巨大核心,但陳輝龍手法之巧妙在於,他並不從正面展開批判,而是呈現那些意識形態或歷史悲劇,對每一個個人生命的影響,「像〈被月蝕吞沒〉,雖然裡頭呈現的是一個人們不樂於見到的生命處境,但我還是用類似曖昧的故事情節去包裹它。」陳輝龍說,「這些作品的語境,我都有更改。因為當初刊在雜誌上的時候,還不確定這些作品會擺在一起;現在擺在一起,語境就需要相當程度地統一。」

「『奇特的瑣碎』大概是構成我小說很重要的路徑。」他說,「我通常都是用寫電影劇本的方法寫小說,除了字數之外,不設任何框架,然後就開始寫。我會先放入風景、道具,最後才是人——可是我盡量減少對話,我覺得說話會阻礙讀者的想像。那太具體了,我希望讀者可以參與在故事其中——然後等故事寫完之後,再來開始改。」這就是為什麼陳輝龍小說的故事發展,總能走到令人意想不到的地方。而如果閱讀時,實際在網路上搜尋小說裡出現的音樂、場景,將會更能符合作者書寫的頻率,更貼近故事裡的氛圍。

歸根究柢,小說裡的瑣碎、出乎意料、想像、岐義,卻反倒更能作為陳輝龍的表達工具。「我以前曾經寫過一些雜文集,裡面會批評現實。但後來我再看,覺得好像一是一、二是二,再者,那些東西多少有點時效性。所以現在覺得是有些後悔吧,就不想再寫那樣的東西——但這不會減少我對社會主義的熱愛。」

如果讀者有足夠的敏銳,就可以從例如〈聽說柯川來過〉裡某些轉瞬即逝的政治性描寫裡察覺,或者,也可以從作品排列裡察覺:前四篇都和第二次世界大戰的遺緒相關,而第五篇,則是投向未來的「第三次世界大戰」。

除了小說內容,整本書的形式,也都摻入了陳輝龍的巧思,比如排版,段落都沒有空兩格。「我很小就有這種困惑:到底是誰規定,開頭一定要空兩格?空兩格是什麼意思?小時候寫作文,我都從第一格開始寫,所以每次都被老師罵。」陳輝龍笑著說。

而這本書的扉頁,則是塗鴉在一校稿上的繪圖。「那時候我人剛好在沖繩,一個颱風天,就住在首里城旁邊。桌上還擺了冰的紅酒,瓶子上的水把圖暈染開,我反而覺得不錯,滿有意思的。後來出版社就把這個拿來當創作『贈品』,附在扉頁。」

酒一般的小說。被冰酒瓶給暈染開來的繪圖手稿。我聯想到上一次,那8年前的訪問,陳輝龍曾經說,創作小說時對他而言最重要的就是酒。但無論是雞尾酒還是威士忌,是啤酒還是紅酒,在那看似慵懶的微醺裡,在那些節奏輕巧又出其不意的故事裡,其實都暗藏著深思熟慮。就像酒的醇美藏在尾韻,轉瞬消失,要留心才能品味得出來。●

|

|

|

作者簡介: 陳輝龍 |

OB短評》#231 穿越吧!橫跨時空的極品好書懶人包

●跨越世紀的信號

書信裡的台灣史(17-20世紀)

張隆志、林逸帆、石文誠、鄭螢憶、蘇峯楠著,貓頭鷹出版,490元

推薦原因: 知 獨 益

以荷蘭商務通信、鄭經的外交信函、葉榮鐘家書、二戰明信片、白色恐怖時期的獄中信簡等素材串連台灣歷史,並突顯政治、語言與認同的斷裂,由多位研究者另外撰寫書信脈絡,讓讀者看見顛危潮流下的個人抉擇,窺見集體趨勢與個人意志的交流與辯證。 【內容簡介➤】

●跟著萌貓遊宋朝

文、圖:瓜幾拉,遠流出版,500元

推薦原因: 設 樂

以混合中國水墨與日系萌俏的古風畫風,點染貓族,取代低端人類,呈現宋朝的繁華庶民生活,有種年畫應景的喜氣。 【內容簡介➤】

●當書法穿越唐朝

杜萌若著,漫遊者文化,390元

推薦原因: 知 樂 獨

除了裝填許多書法史的軼聞八卦,本書以相當具體的描述,搭配圖片,指引門道外的讀者欣賞書法體例與特色。無論是到故宮看展覽裝文青,或是寫古風網文安排才子人設,皆應入手一本好好參考。 【內容簡介➤】

●意猶未盡的黃金時代

追憶二十世紀初西方文明的盛夏

1913 - Was ich unbedingt noch erzählen wollte

弗洛里安.伊里斯(Florian Illies)著,姬健梅譯,商周出版,380元

推薦原因: 知 文 樂 獨

1913年曾是全球化的上一個高峰,西方世界洋溢在對人類繁榮未來的樂觀情緒裡,1914年卻急轉直下,接踵而來的戰爭、法西斯納粹的興起、國家主義抬頭,人類陷入了瘋狂悲慘的數十年。今日人類再度站在全球化的高峰以及急轉直下的歷史時刻,本書讀來格外深刻,也引發更多反思。 【內容簡介➤】

●尋找湯姆生

1871臺灣文化遺產大發現

游永福著,遠足文化,700元

推薦原因: 知 獨 益

湯姆生的攝影於近幾年台灣文史上具有重要地位,為理解清末台灣社會的重要窗口。作者沿著一百多年前英國攝影師湯姆生的足跡,追蹤他在1871年的台灣活動路線,比對照片文字透露的線索,從古地名與外來眼光的描述,找出對應的現今地景與實物,突顯出百年來島嶼的風雲變幻。滄海桑田皆是蒙太奇,是現今台灣人對西方凝視的回望。 【內容簡介➤】

●我們的搖滾樂

熊一蘋著,游擊文化,320元

推薦原因: 知

關於搖滾樂在台灣的引介與生根,主流論述多會提起創辦音樂雜誌的余光,卻忘了還有一個曾經很關心Joan Baez和Bob Dylan,以及「中華青年聽搖滾會不會學壞」的余光中。作者鋪陳美方扶植國民黨政權背景,寫搖滾樂的美國色彩和叛逆精神,如何在戒嚴框架裡,不斷被黨國與文化藝術界重新闡釋,與國族論述產生若依若離的關係,層次分明。 【內容簡介➤】

●謊報

一樁性侵案謊言背後的真相

A False Report: A True Story of Rape in America

T.克利斯汀.米勒(T. Christian Miller )、肯.阿姆斯壯(Ken Armstrong)著,楊佳蓉譯,馬可孛羅文化,400元

推薦原因: 批 議 益

當全世界都不相信你,你相信自己嗎?本書取材自真實案件,書寫一位性侵受害者因著周遭的質疑,翻供自稱沒有遭遇性攻擊,之後反被市府控訴誣告。在完美受害者迷思逐漸受到注目之際,此書是探究性侵受害人錯綜心理的參考讀物,也是一則令人心痛的故事。【內容簡介➤】

●當你愛的人有成人過動症

When An Adult You Love Has ADHD

羅素.巴克立(Russell A. Barkley)著,丁凡譯,遠流出版,350元

推薦原因: 議 益

由於過動症常伴隨其他精神障礙,難以被覺察,而近年台灣社會也出現過動疾患(disorder)過度醫療化的聲音。作者並未將過動症當作一種標籤,而是將各種癥狀如情緒失控、難以自我覺察、注意力缺損等視為光譜,讓病人或家屬辨認過動症癥狀,選取適合的治療模式,理性探討中不失溫柔同理。 【內容簡介➤】

●地球其實是昆蟲的

Terra Insecta

安.史韋卓普-泰格松,張芷盈,漫遊者文化,390元

推薦原因: 知 樂

作者以多彩文筆,述說一個個昆蟲傳奇,有奸巧的大藍小灰蝶幼蟲騙局,以及用北歐性平觀點看蜜蜂,沒有爸爸卻有外公的雌性祖譜。一張嘴胡蕊蕊,每個故事都充滿戲劇張力和笑點,可說是昆蟲界的吳樂天。 【內容簡介➤】

●第二種不可能

天然準晶的非凡探索

The Second Kind of Impossible: The Extraordinary Quest for a New Form of Matter

保羅.史坦哈特(Paul J. Steinhardt)著,丁超譯,商周出版,500元

推薦原因: 知 樂

最好的科學家與藝術家一樣,必須對自己的發想有信念,即便備受質疑。作者耗費多年,從普林斯頓到冰天雪地的堪察加半島,全為了證實他對自然界存在天然準晶的假設,讀完讓人想起張愛玲的名言:愛就是不問值不值得。 【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量