童書書房》波隆那拉加茲獎頒布!阿拉伯繪本《智慧之家》獲頒故事類首獎,及其他藝文短訊

【2025年波隆那拉加茲獎頒布】

眾所矚目的波隆那拉加茲獎(BolognaRagazzi Awards)日前頒布得獎名單,本年度共有來自全球68個國家的出版商投件,提交了3,858部作品,較去年成長了15%,創下波隆那童書展拉加茲獎頒布以來的最高紀錄。該獎項旨在表揚近期在全球各地出版的最美麗、最具創新性的圖畫書。

➤故事類圖畫書(Fiction)

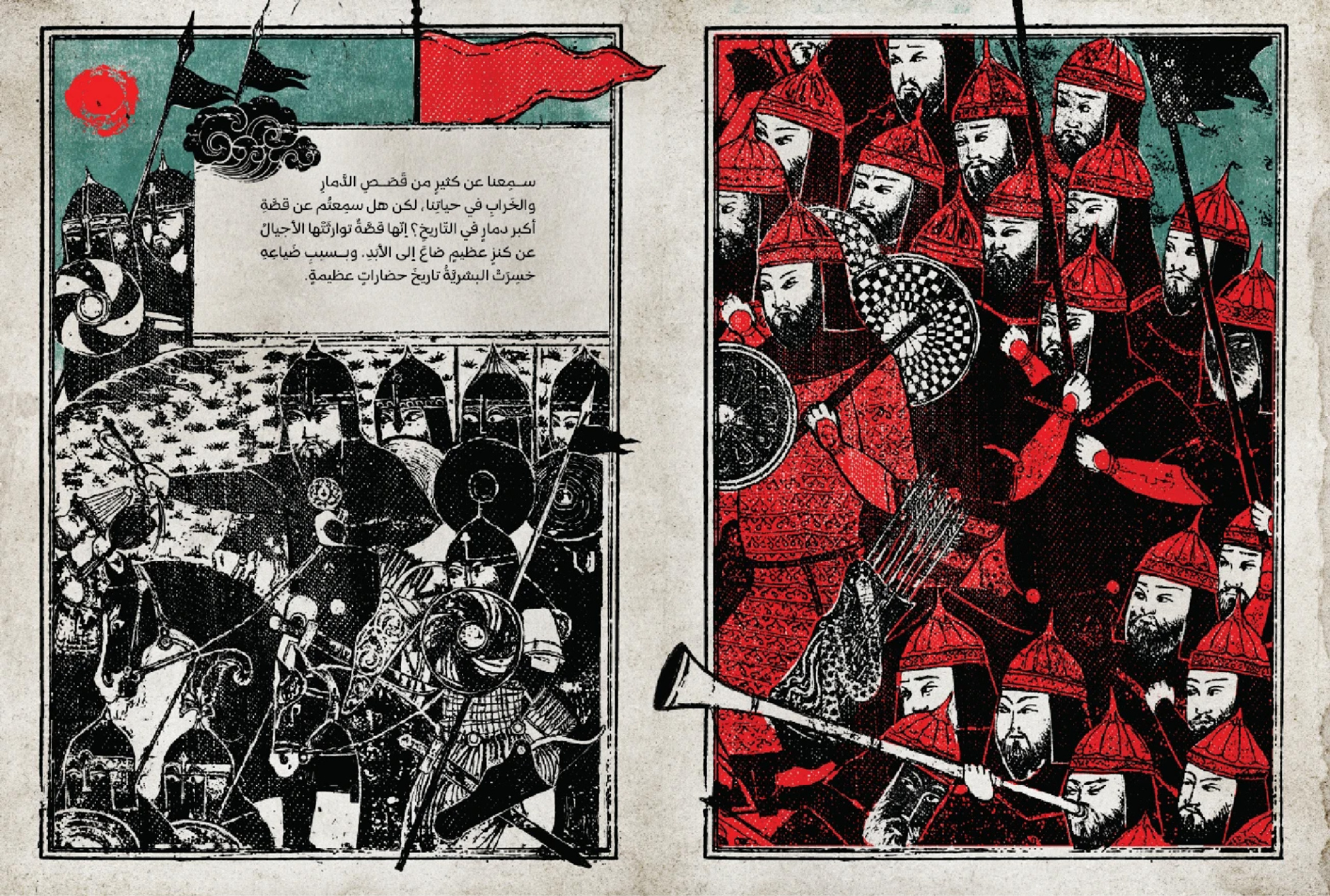

故事類圖畫書首獎為阿拉伯聯合大公國的美麗繪本《智慧之家》(بيت الحكمة,House of Wisdom),由故事作者 Bodour Al Qasimi與插畫家Majid Zakeri Younesi合作,Kalimat出版。

評審團指出:「本書以強大的創造力和優秀完整的製作贏得了評審團的青睞和關注。著名的巴格達圖書館(有史以來最大的跨文化機構之一,也是這座城市思想交流、翻譯藝術、文化與語言的中心)被摧毀的歷史事件,就像一股永恆的力量,在這些激昂的書頁中再次重現。文本表現出優雅而自信的文學風格,與令人驚嘆的圖像完美融合,喚起讀者在現代的情境中重新想像古伊斯蘭細密畫(Islamic miniatures),使用有限但強而有力的色彩組合,尤其是黑色和綠色。這本書包含令人難忘的圖像,如:被扔進水中的書頁將河水染黑了。這部作品的出現既是對書籍和文學的一記警鐘,同時也是讚許,促進不同文化之間對話與和平共處的重要性。它像紀念品般引起普遍的共鳴,呼籲保護、抵抗以及關懷人類整體文化的寶藏。」

此外,有三本書獲頒評審特別推薦獎(Spicial Mention),分別為美國的《熱浪》(Heatwave),故事和圖畫作者為Lauren Redniss,企鵝藍燈書屋出版。評審團認為:「這是一本具有強烈色彩衝擊力的書,幾乎以尖叫的方式喚醒我們對全球氣候變遷的認識。極度高溫以強烈的紅色來表現,畫面再逐漸為藍色和雨水騰出空間,透過視覺轉譯讀者對溫度的體感變化,直至太陽消失,最終沉入黑夜。本書在畫面構圖、獨創的人物解剖風格、色彩敘事的運用,透過圖畫書形式的選擇呈現對氣候變遷的思考等方面,都展現了卓越的藝術技巧。」

瑞典的《除了我沒有別人》(Ingen utom jag,Nobody but Me),故事和圖畫作者為Sara Lundberg,Natur & Kultur出版。評審團讚許:「本書抒情、魔幻、奇幻、似夢,親密又具象徵性、感性及普遍性,讓評審們著迷。書中充滿了對文學和藝術大師的讚美,Sara Lundberg完美地結合不同的構圖風格和多樣化的頁面佈局,從馬諦斯到桑達克,從盧梭的繪畫到當代插畫。這些圖像穿越現實和想像之地的風景,陷入險境也如有神助,描述了一次富有想像且令人感動的教育之旅。漂浮在河面上,一場偉大的冒險在短暫的時間內啟航,透過冒險拓展了自主空間,主角和作者邀請我們見證這部完美童年小說的魔力。」

法國的《走吧!金髮姑娘》(Boucle d'or en chemin,Let’s Go, Goldilocks!),故事和圖畫作者為Caroline Gamon,hélium出版。評審團讚許:「本書對傳統童話進行了出乎意料的改寫,將圖像語言的復古氣息與極具現代感的敘事結構相結合,運用獨特的技巧塑造出圖畫書的多元風格。有些頁面以精細的刀模切割,重疊在一起創造出極具象徵意義的視覺效果,例如母親的手托著一棟房子,包裹著女孩嬌小的身影。切口的形狀成為童年的隱喻,指引新的道路,而冒險既是聲音又是距離。其他頁面不需要文字,靜默的敘述隨著人物緩緩流動,片刻不停。無論圖像還是完美、富節奏感且簡潔的文字,書中隨處可見從小紅帽到大拇指湯姆(Tom Thumb)的文學和童話故事比喻,本書展現了出版的勇氣,封面的質感對讀者深具吸引力。」

➤非虛構類圖畫書(Non Fiction)

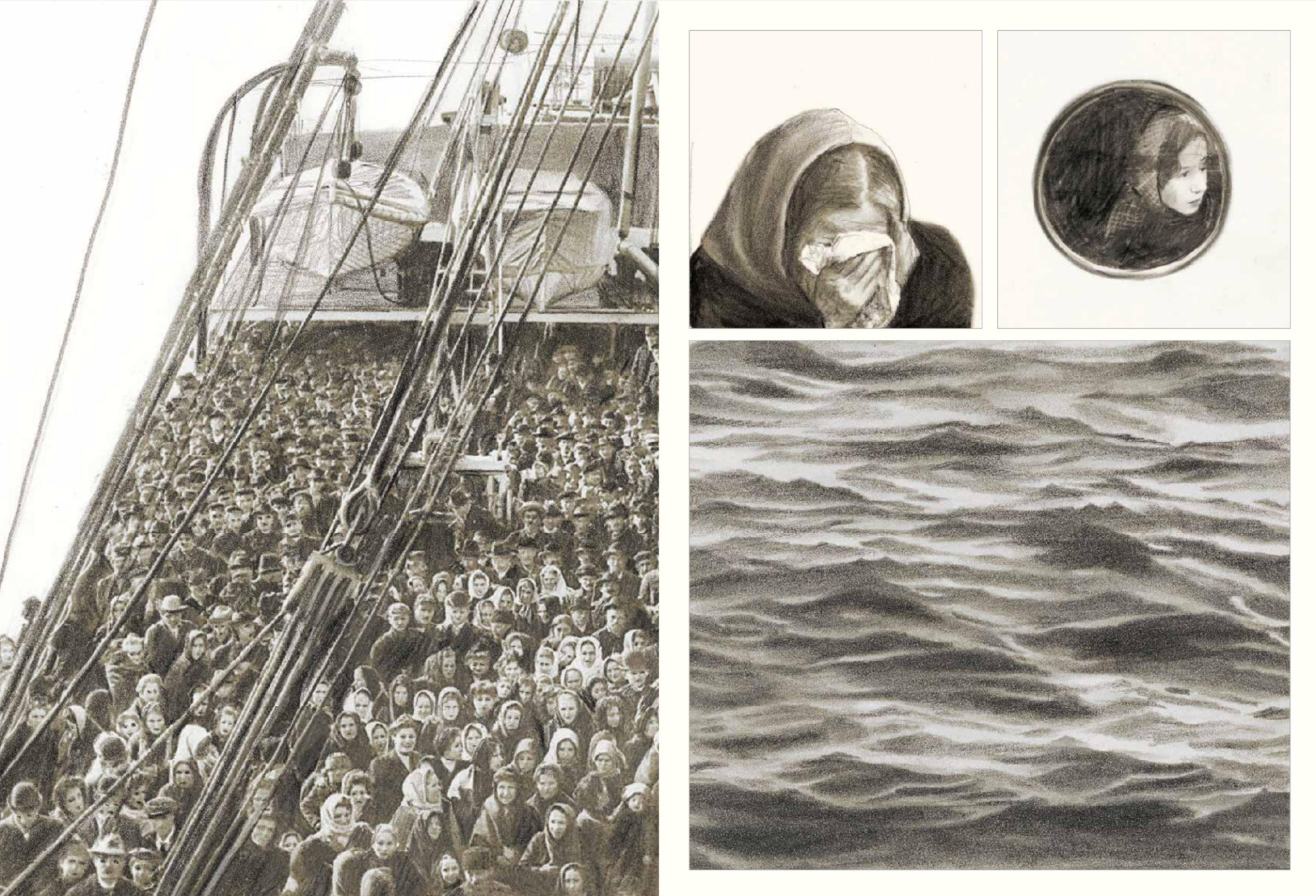

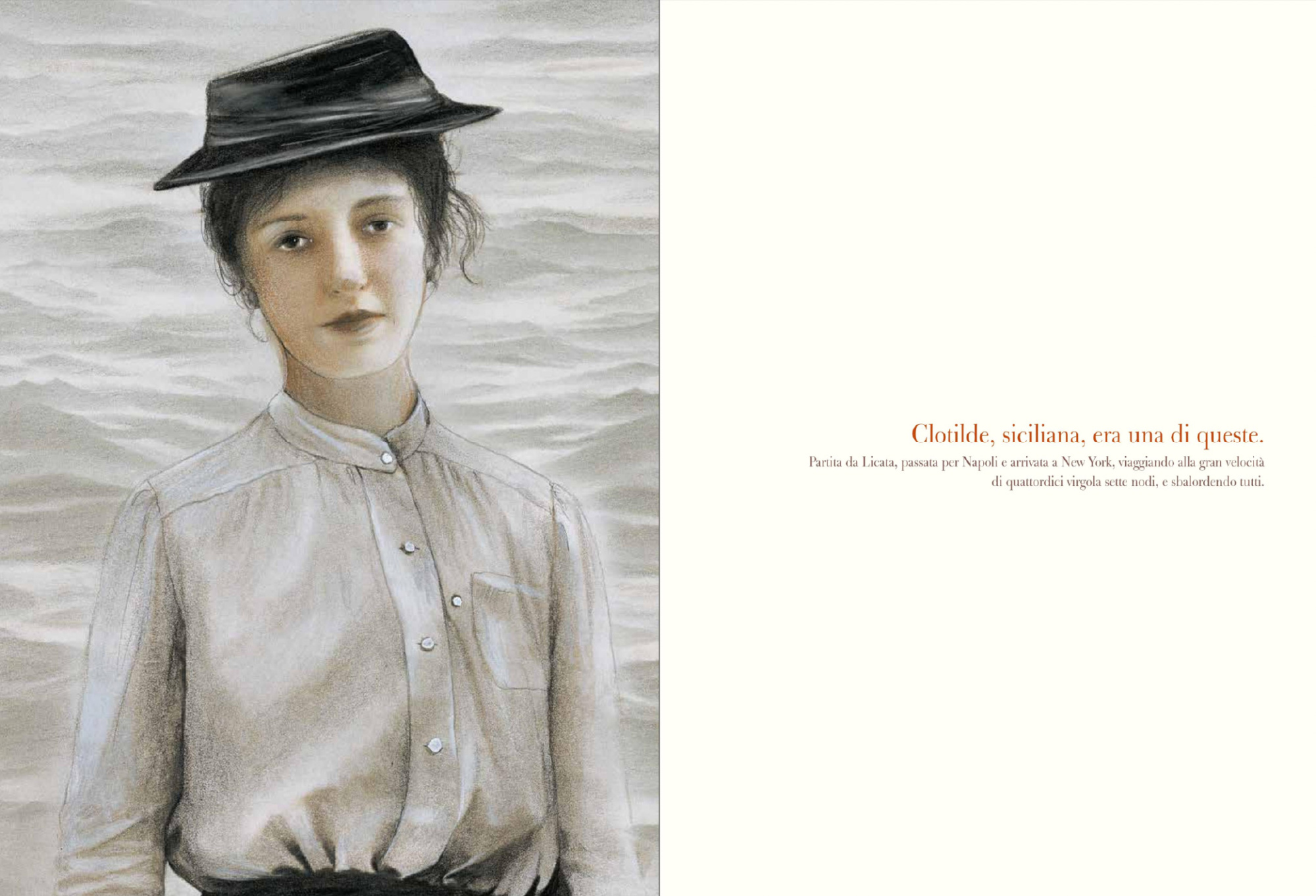

非虛構類圖畫書首獎為義大利的《每天一千件襯衫》(Per mille camicette al giorno,For a Thousand Blouses a Day),文字作者Serena Ballista與插畫家Sonia Maria Luce Possentini合作,Orecchio Acerbo出版。評審團指出:「本書感人至深的個人歷史紀錄,是紐約有史以來最嚴重的工業事故。以服裝為敘事主線講述一則引人入勝的故事,引導讀者了解移民、工人權利、婦女壓迫和人力資本剝削等主題。極具感染力的封面圖像與令人備感酸楚的標題相結合,讓讀者沉浸其中。本書的圖像結合了目擊者陳述、檔案文獻,並採用圖像小說/圖畫書的形式來說故事。富有表現力的黑白圖像傳達了悲劇和痛苦,爾後逐漸演變成對女主角玫瑰(Rose)的美麗獻禮。」

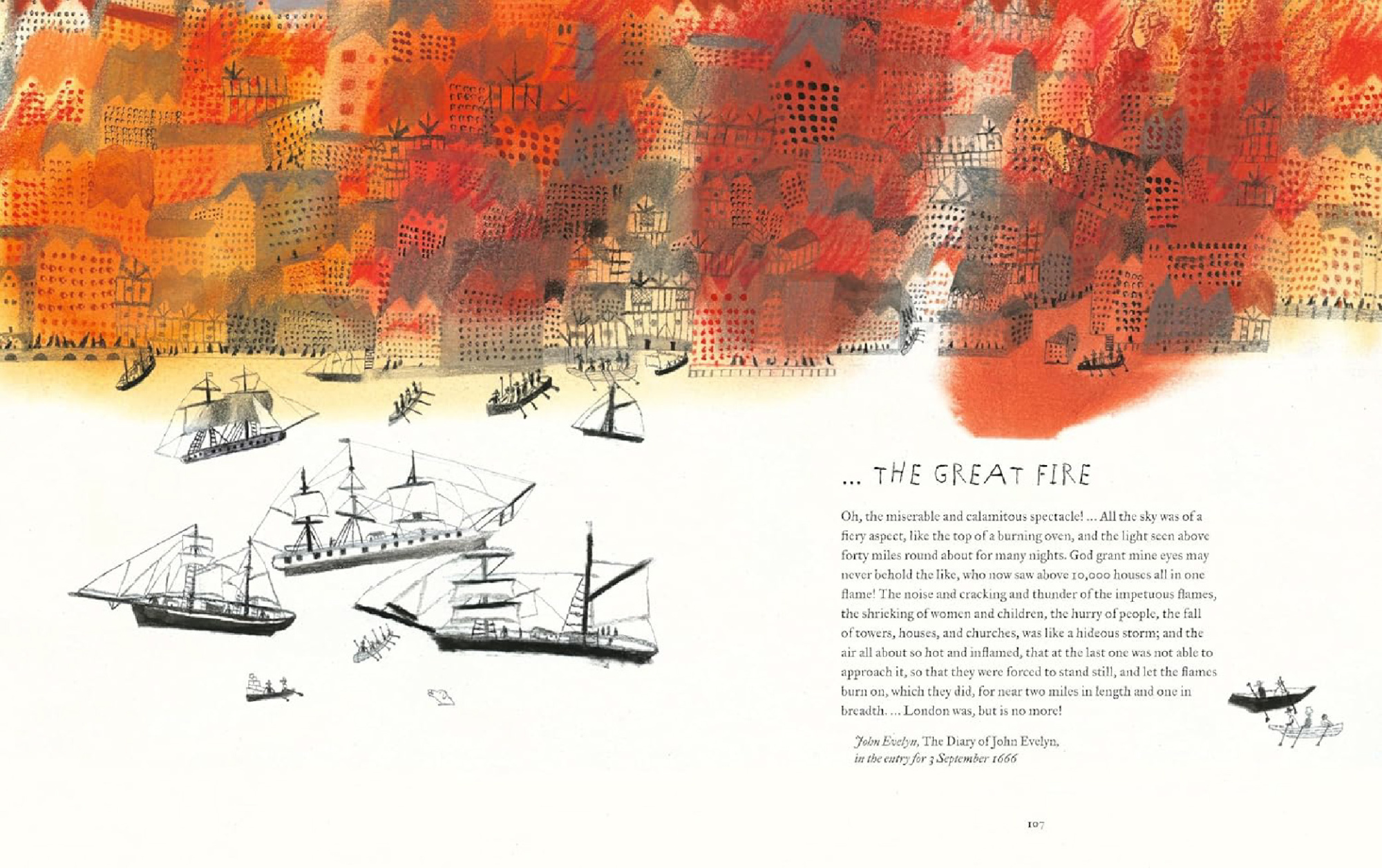

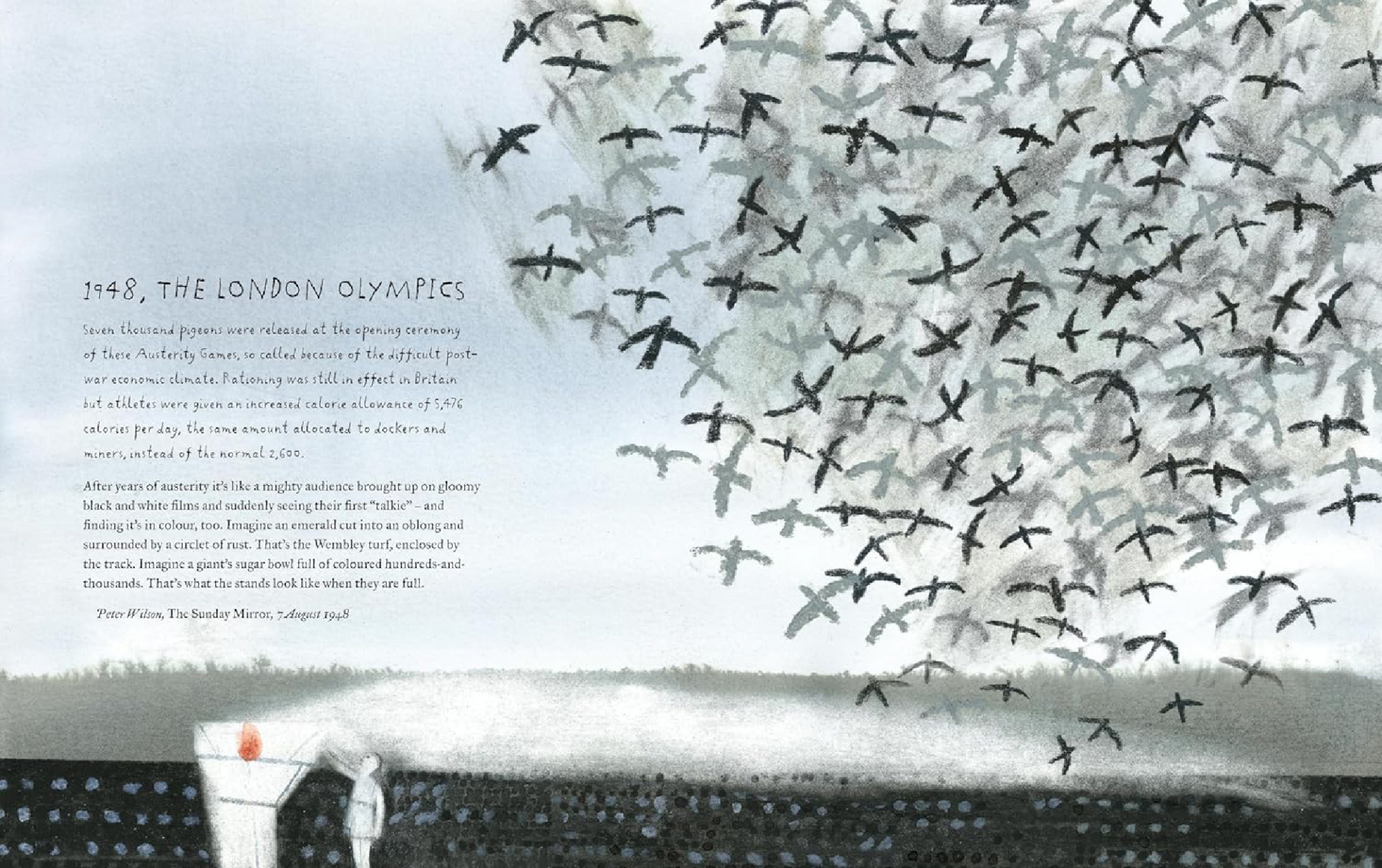

非虛構類評審特別推薦獎為英國繪本作家Laura Carlin,《倫敦:一則歷史故事》(London: a History),Walker Books出版。評審團認為:「這本華麗、典雅的書籍以無可挑剔的編輯方針展現了深入研究的設計結晶,其豐富的繪畫和文字令人讚嘆不已。這本倫敦指南提供了一次難以抗拒的機會,透過詩歌、引言、歷史事實和藝術作品,讓讀者沉浸在多層次的文化旅途中。這是一趟探索的邀請,對沉浸式和跨學科維度知識的致敬,對新視野的驚嘆、對歷史的尊重,而渴望透過獨特的方式來學習正是圖畫書的核心。本書的每一跨頁都為讀者帶來驚喜,圖畫擁有精緻的布局、寫作和創造力的品質兼具,精湛的編輯技藝和版式使這本書一開始就從眾多書籍中脫穎而出。」

➤年度新秀獎(Opera Prima)

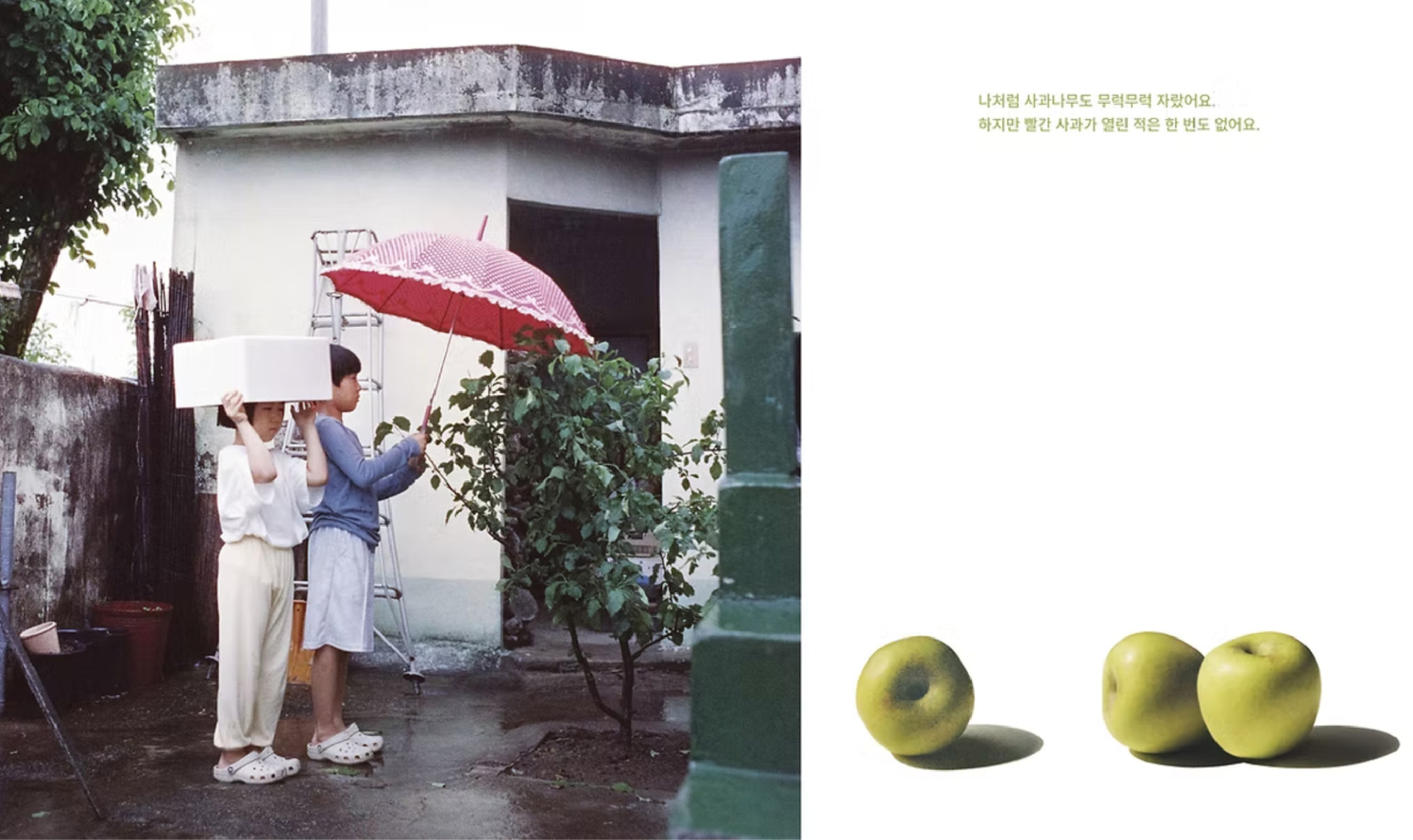

年度新秀首獎為韓國的《如果你想吃紅蘋果》(빨간 사과가 먹고 싶다면,If You Want to Eat a Red Apple),文字作者Jin Joo與攝影師Ga Hee Lee合作的照片繪本,Finger Publishing 出版。評審團評論:「本書以極為出色的攝影故事讓讀者沉浸在韓國兒童的日常生活當中,詩意而難以捉摸的情感、趣味而隱藏的手勢、瞬間的視覺影像及動作,在在使得這部作品具有普遍性。

等待、孩子出生時祖父種下的蘋果樹、成熟的蘋果、慾望和時間......代際關係、身體、味道與土地的聯繫、遊戲、共謀、變化的奇蹟。本書以細膩且善良的方式為讀者展現了浩大美麗的景象,語言精煉,不迴避胡言亂語或抒情的流動,而是運用反覆和韻文來講述時間的奧祕和童年的意義。攝影和文字兩種語言結合在一起,字體的排版設計在敘事中扮演了核心角色,加強聲音的放大效果,擴大表達的邊界:這些書頁值得我們駐足細細品味,流連忘返於生命的片段,讓人感到驚嘆不已,這是一個既內在又具體的世界,一種專注凝視的眼光,彷彿被封裝後借給了讀者。」

幼兒圖畫書(TODDLER)首獎為法國的《會說多種語言的公雞》(Le coq polyglotte,The Multilingual Cockerel),作者 Marie Darme-Rizzo,Hélium 出版;評審特別推薦獎則為西班牙的《數字》(Numbers),文字作者Cibrán Rico López、Suso Vázquez Gómez,插圖作者Álvaro Valiño,Fabulatorio出版,兩本書都具有優雅而簡潔的色彩及強烈的視覺設計風格,透過語言、聲音、觸覺等多重感官,刺激幼兒的認知與想像力。此外,波隆那拉加茲獎還設有「新視野」(New Horizons)、年度主題「永續發展」(Sustainability),兒童及青少年漫畫獎(Comics - Early Reader, Middle Grade, Young Adult)等精采類別。

【出版新訊】

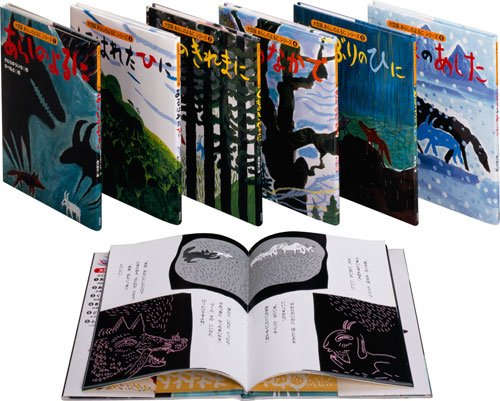

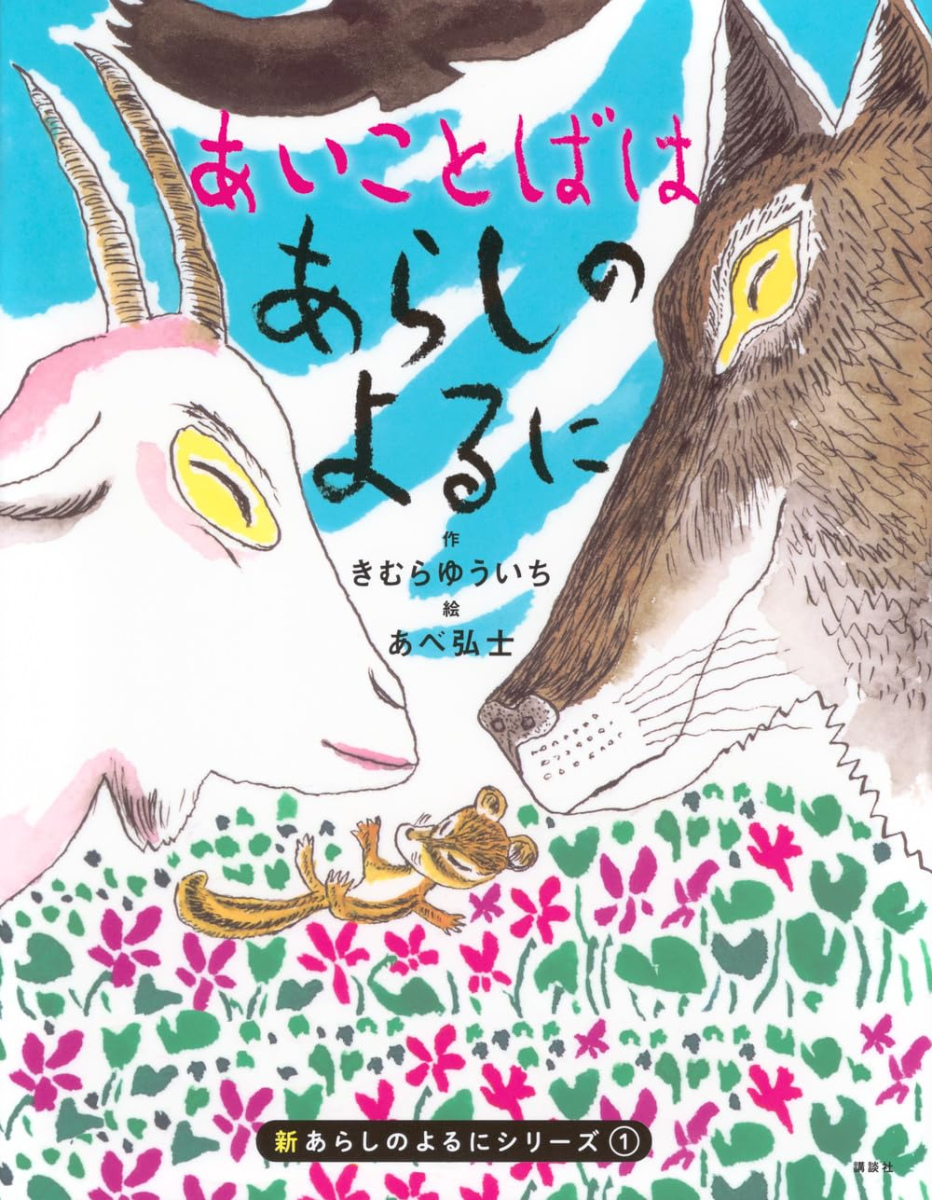

➤日本經典兒童文學《暴風雨之夜》(あらしのよるに)系列圖畫書,故事描寫某個暴風雨的夜晚,狼與羊在漆黑的小屋相遇,在彼此不知情的情況下成為朋友。該系列以「超越物種的友誼」為主題,友誼戰勝食慾,1994年出版以來備受矚目,故事跨越了兒童與成人的界限,至今仍受到許多讀者喜愛。

故事作者木村裕一曾任電視兒童節目創意總監,後來成為童話及繪本作家。繪圖作者阿部弘士曾任旭山動物園的飼育員,也是深受讀者喜愛的繪本作家。這部雋永的經典兒童文學受到作家柳田邦男的讚譽,「這部近似歷史小說的圖畫書,能在當今尋求靈魂淨化的人們的心靈深處形成共鳴。」版畫家山本容子則說,「一段超越野性規則而令人驚心動魄的愛情,如此傷感,然而,只要在一起就能讓人感到幸福的愛卻彌足珍貴。」

暢銷380萬冊的《暴風雨之夜》,不僅獲頒日本產經兒童出版文化賞JR賞、講談社出版文化賞繪本賞,也被收錄於日文教科書中,改編成舞台劇、電影、電視動畫、小說、散文、歌舞伎劇場以及音樂劇。

暢銷380萬冊的《暴風雨之夜》,不僅獲頒日本產經兒童出版文化賞JR賞、講談社出版文化賞繪本賞,也被收錄於日文教科書中,改編成舞台劇、電影、電視動畫、小說、散文、歌舞伎劇場以及音樂劇。

出版多年來首次推出新作《新暴風雨之夜系列1:暴風雨之夜的情話》(新あらしのよるにシリーズ1:あいことばはあらしのよるに),第一部從「友誼」故事轉向「親情」故事,超越獵食者(狼)與獵物(山羊)之間的層層阻礙,進而組織成家庭的動人故事。

新作出版之際,木村裕一語重心長的寄語,「考慮到當前的世界局勢,我相信現在比過往任何時候都更需要這個故事。不同種族、不同膚色、重要人物與平凡人、富人和窮人之間都可以建立友誼。我相信,只要我們堅信友誼,一定能克服重重困難,不斷邁向新境界。」

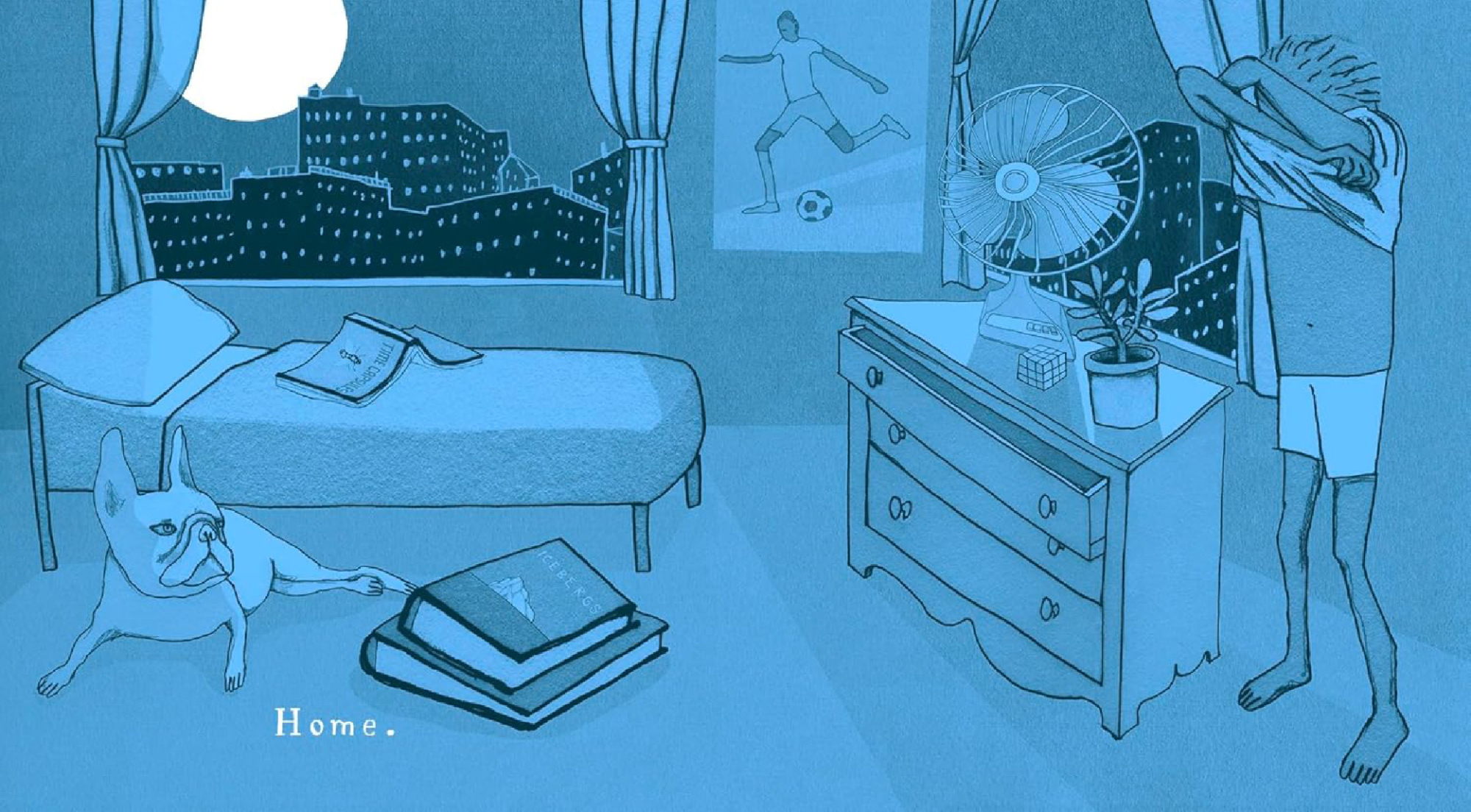

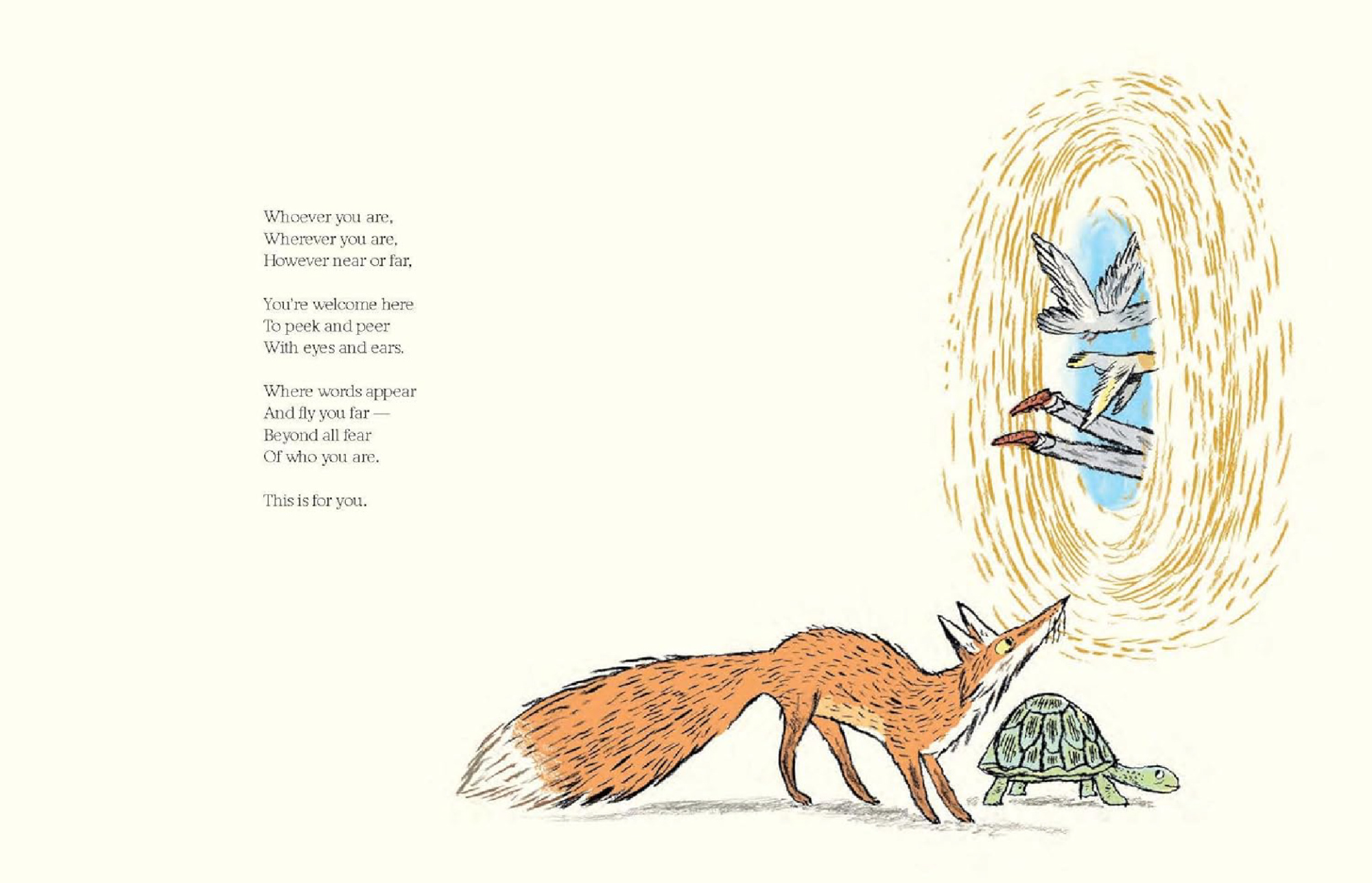

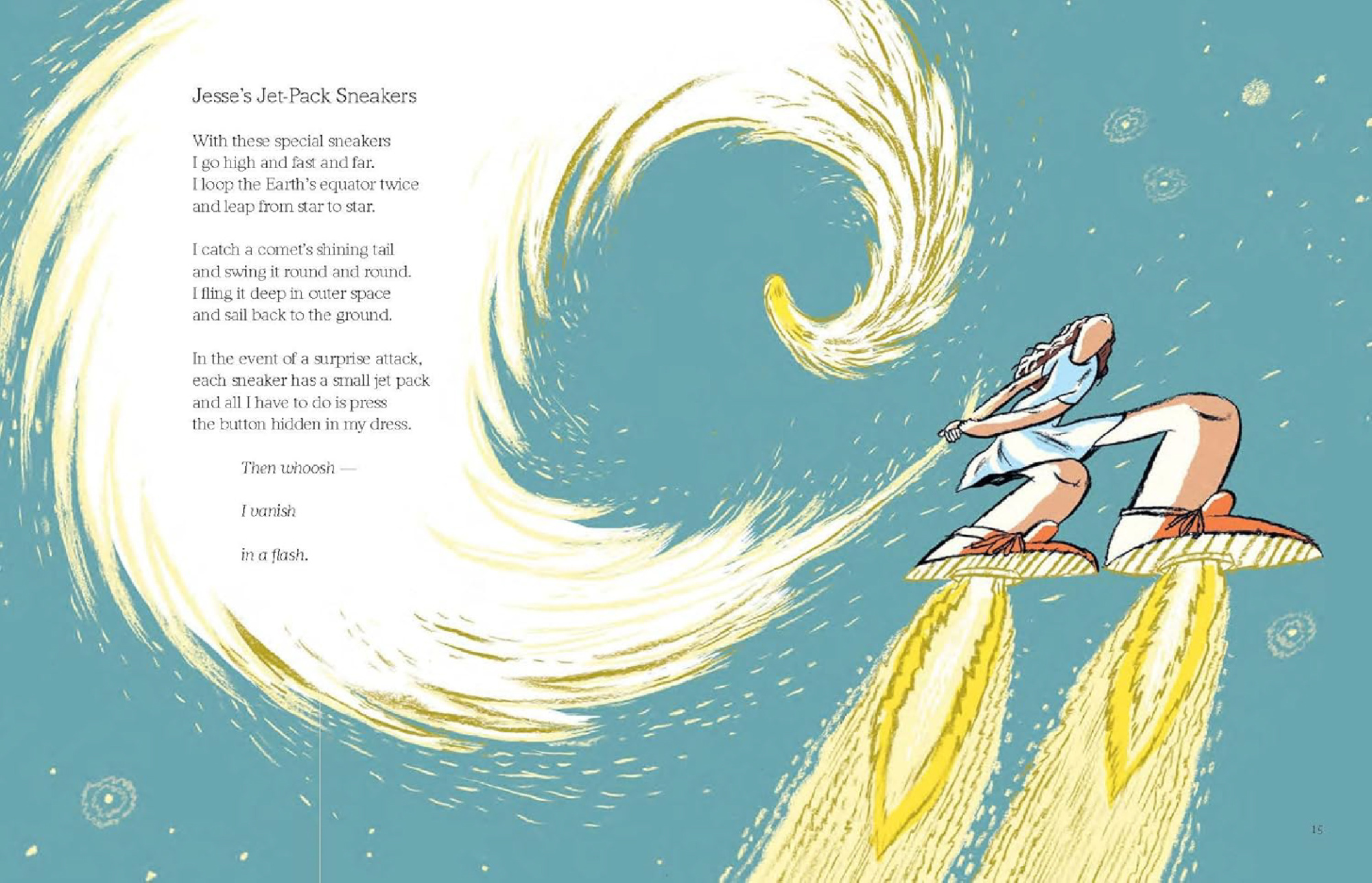

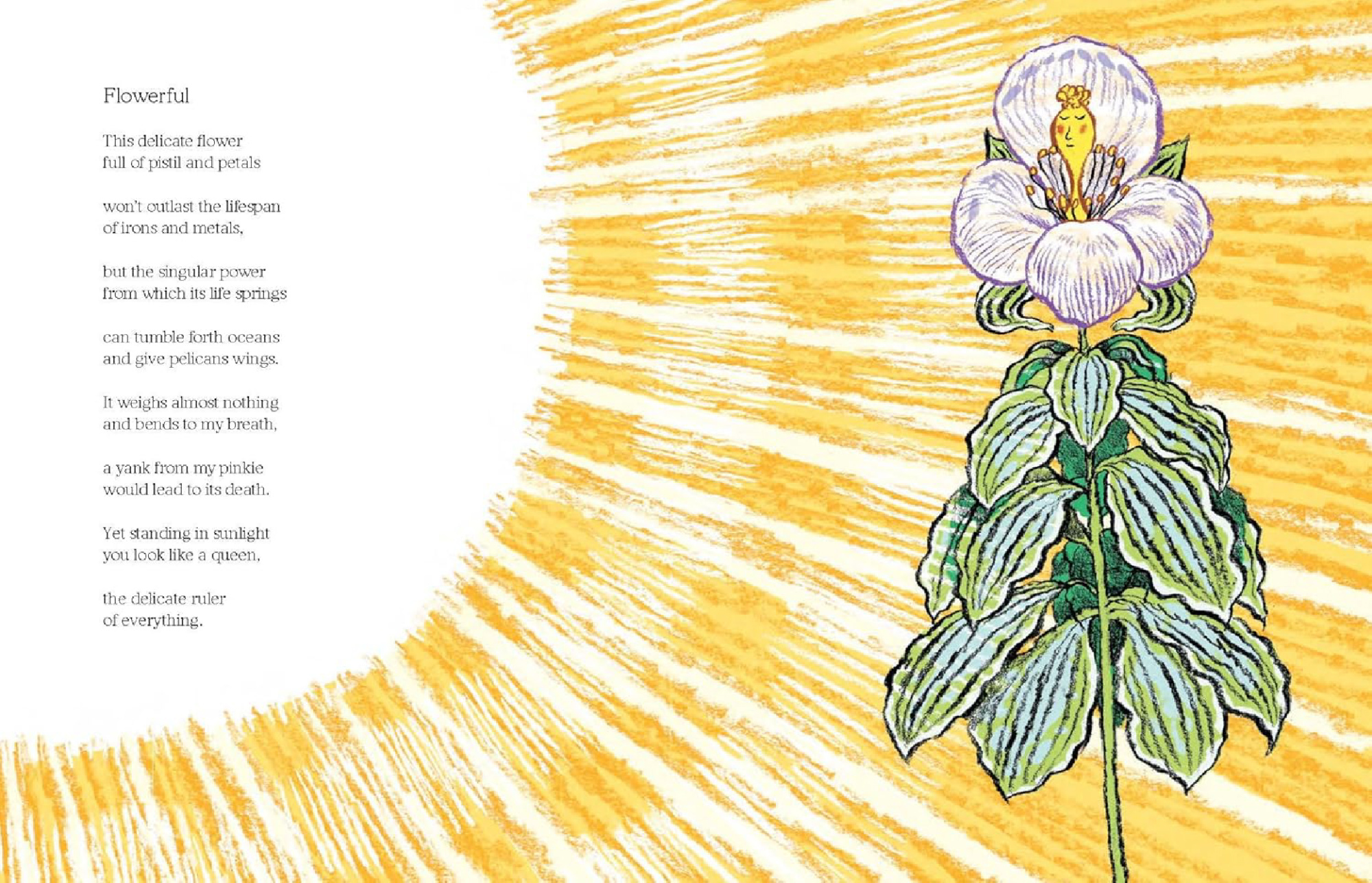

➤《有翅膀和魔法的文字》(Words with Wings and Magic Things)為美國作家、詩人、教育家及繪本故事作者Matthew Burgess與凱迪克金獎得主、繪本《熱狗》(Hot Dog)作者Doug Salati首次合作的新書。這本引人入勝的兒童插畫詩集,頌揚了文字的力量,透過文字喚醒想像、激發日常生活的神奇。這也是一本為謝爾・希爾弗斯坦(Shel Silverstein)粉絲準備的精美禮物書。無論你的心情是憂鬱的藍、檸檬黃還是螢光綠,這本充滿魔力的詩集將帶領年輕的讀者穿越日常時刻、體驗各式各樣的情緒和經歷,踏上一段令人振奮的旅程,將平凡變成非凡。

旅途中,有翅膀和魔法的文字始終貫穿其間,搭配童趣且幽默的插圖,分別引領讀者通向「歡迎」、「奇蹟」、「狂野」、「哇噢!」、「呼嘯與轟隆隆」、「窗戶、耳語以及美好的祝福」等奇幻王國。本書探索了文字如何喚醒我們,讓我們進入一個充滿奇蹟和可能性的世界。歡迎進入魔法國度,乘著輕盈的翅膀起飛!●

漫畫收藏.小島》幽默與闃黑並行,拚湊歡笑日常,編織成苦痛青春的救生索:讀《瀨戶與內海》

幾年前,我很喜歡森田真法的《學園爆笑王》與窪之內英策的《笑誕之星》,兩部都是描繪漫才的職人漫畫,當偶然發現《瀨戶與內海》的簡介涉及漫才,便心生好奇。

此元和津也《瀨戶與內海》講述高中男生瀨戶小吉和內海想,每天放學後,便在學校附近的河畔石階上打發時間。通篇場景框定於關西不知名河畔,多以短篇、單元劇的形式推展。

角色除了聊天,鮮有劇烈活動,因而作者不斷翻轉視角、伸縮遠近,適度穿插無人或無言的鏡頭舒緩步調,利用對話框距的長短緊弛交談節奏。

有時裝傻後靜默推移多格、在留白中憋著勁,令打破沉默的吐槽更有力,或實驗性地像〈6比4〉這回每面以吐槽作結、齊切段落,〈投與補〉則大量交疊群眾的內心話,瀨戶與內海甚至毋須言談、心有靈犀。

➤青春必然美好?一搭一唱,再生與夏日的延長

以上手法,令靜態的嘮嗑收放自如、不致單調,而「嘮嗑」便是本作的精華。

雖然內容全是日常唾手可得的瑣碎屁事,但透過瀨戶與內海渾然天成的默契,一搭一唱地裝傻吐槽,在雙關、諧音的沁漉下,潤色成了冷調的漫才,紛紛紜紜間,時不時甩出震盪心頭的「來回砸」,有時甚至跨回呼應、笑果加倍。

像第1回開頭兩人遲遲拉不出「意味深長」的臉,結尾撞見校霸鳴山的親子溫情,就不禁一臉意味深長;第4回,偶遇鳴山的二人,因驚嚇而不禁縮成棒狀的「非洲白臉角鴞」姿態,扣回第1回「面對校霸便不禁反應異常」。

第13回瀨戶生日時戴上浮誇的氣球帽,第57回內海姊姊生日也戴氣球帽。這兩回的「慶生」還衍生出「再生」,第13回閒散於對話中的家貓咪醬死了,「再生」為躡入現實的野貓二代目;第57回,在眾人的協助下,內海也「再生」為更自由的人。

內海的再生,或許在第6回就有了暗示,該回兩人在玩「仙女棒較晚熄滅者就能實現願望」的遊戲,瀨戶希望蜘蛛能滾出房間,內海則希望暑假不要結束,結果開頭未爆的煙火,臨近尾聲時赫然炸裂,嚇爛的瀨戶便先扔熄了仙女棒,蜘蛛也確實久居於他的房間。反之,若暑假象徵美好時光,從本作的結尾來看,是否意味著屬於內海的夏天得以延續?

此外,以寫信的田中、詐騙流氓、樫村與初美等人為焦點的回數,都有專屬於他們的分鏡、畫面與對話節奏,反覆出現、相互輝映。

➤擬真的展演:逗趣文字與闃黑圖像並行,幽默卻無Q版或誇張顏藝

本作文字妙趣橫生,但搭配的畫面卻異常正經。

作者勾勒人物的線條略為生硬,不過軀幹四肢雖稱不上刻畫細膩,動作仍算流暢,面容塑造偏簡筆寫實。背景則描摹得相當逼真,八成是照片轉圖,或作者更擅於雕琢背景,或有強大的助手,人與景才有寫實段差。樹木與建物暗處常拉至全黑,偶爾壓上筆直、密集的排線,刮上陰影層疊般的網點,如此暗糊背景,便拉近了人與景的差距。

人物雖不及背景真實,但光影處理耐人尋味。除了腳下拖著長影,身上也常襲著陰霾,尤其臉部常常六到九成的面積,都填上淺色平網、浮掠陰影。

黑眼珠則大多抹去日漫常見的瞳光、全然闃黑,此外兩位主角經常裹著一身黑色立領制服,制服僅少部分皺摺與肩頭未著黑、改貼深色平網呈現亮面,且角色多是黑髮,瀨戶的刺蝟頭甚至是毫無髮光的一片黑。刻意背光的人物、塗黑與壓暗的區塊,均收斂了午後日光,再搭上人物擬真的展演、幾無誇張顏藝或Q版變形,縱使對白引人發噱,仍能感到扼喉的深邃、隱憂無處不在,更沉寂著結尾可能的悲涼。

在冷硬的氛圍中,貓咪二代目軟綿綿地蹭入。作者勾勒二代目的筆觸較人物更有彈性,二代目也是少數眼眸有光的角色。

牠滑蹓進眾人的閒談,無拘無束串連河畔人群。結尾以多格平穩遞近河畔石階下沉睡的貓背,曾經的喧囂揉作這團孤寂,二代目最終靈動的回眸,仿若叩問散伙後的大家是否安好?正因世界如此尖銳,貓咪才更顯柔軟。

➤善良的瀨戶與深陷泥沼的內海,互補與間接描寫

雖說本作大多一回一主題,但某些事件則會以一回一角色的觀點,用兩到三回的篇幅、掐著彼此盲點,瞎碰出奪目的爆點。

表面上,瀨戶與內海就是日本動漫傳統中「沒頭腦」與「不高興」的組合──瀨戶常沒頭沒腦的屁話,而內海總以海量的知識沖擊瀨戶。因此大多數的遊戲與鬥嘴,局勢常一面倒向內海。然而「抽鬼牌」和「繪畫接龍」這兩場遊戲,卻因一連串的巧合,令內海過度鑽牛角尖而敗降。但從瀨戶的視角回顧,會發現瀨戶只是心不在焉、直覺行事,卻大愚弱智地輕取內海的軟肋。

用各自視角掃描的遊戲過程,顯影了兩人的互補性,並悄然晃過本作題眼。

「抽鬼牌」事件,透過裁判田中的補敘,回憶內海對「每個人多少都背負著不幸」的這份通透,實則源於內海自身的無奈與絕望。「繪畫接龍」則是袒露內海對瀨戶的珍視:

雖說是一連串碰巧碰出瀨戶的高光,但對疲於競爭、深陷泥沼的內海而言,了無心機的瀨戶有著超脫競爭的大智若愚,是放逐於世俗較勁外的自由人。

此外,瀨戶令內海折服的行徑,還包括帶著傘陪內海淋雨、在否定遊戲中坦白死黨關係、花錢替二代目結紮,都是出於愛與包容、直指瀨戶的善良,因此敏銳而傷痕累累的內海,才得以在瀨戶面前放鬆,並若有似無地露餡──狀似悠哉的河畔日常,實為殺人計畫的一環。

➤拚教養?亞斯伯格症候群?對內海原生家庭的暗示

瀨戶一直隱約感知內海的家庭矛盾,但心思單純的他如果沒有初美的助攻,大概難以力挽狂瀾。初美就像內海般能看透人心、不屑僵化的框架,也傾心於瀨戶。

倘若內海生於充滿愛的環境,或許就能像初美般自由而自我。初美好似內海的鏡像人物,表象近似又本質對立。機伶的初美,因樫村無意間的閒話、田中隨手的筆記、內海姊姊意外的登場,察覺了事有蹊蹺。佐以上述多如「抽鬼牌」和「繪畫接龍」般的巧合,透過瀨戶的善良與初美的睿智,才得以反將內海一軍、遏止犯罪。

至於聰慧的內海為何企圖犯罪?這得從內海的診斷說起。初美曾在手機上打出「AS」,暗示內海有「亞斯伯格症候群」(Asperger syndrome),常見症狀為缺乏同理心、有社交障礙、具固執行為甚至強迫症,並對特定事物有強烈興趣等,該症候群已合併至自閉症類群障礙。

但除了強迫症外,內海與人對話時,不像亞斯伯格症患者會迴避與人眼神交流,再者內海會為瀨戶的搞笑捧腹大笑,在瀨戶喪貓時竭力安慰,小心隱藏「樫村的心意」以免瀨戶難堪,也會關懷重病少女,還能深究他人心理,在在彰顯內海有很高的共情力與同理心。

並且內海不排斥生人,也能隨順團體遊戲,可見其社交無礙只是淡泊人際,還能不時調侃瀨戶,有時雖流於諷刺或惡整,仍可見其具備極高的社交技巧「幽默感」。

如此的內海,為何年幼時仍被診斷有障礙?除了誤診外,更可能是內海在畸形的家庭中,誘發了心因性身心症,而孩童身心症和自閉症類群障礙的症狀多有重合。

心理學家桑迪・曼恩(Sandi Mann)認為,若父母替小孩將時間都塞滿「有意義的事」,小孩缺乏留白時間,將漸漸喪失向外的探索欲,內海的父母迫使年幼的內海學了一輪才藝、要求嚴苛,極可能消磨了內海的探索欲,便冷感於任何人事物。

➤伏筆失衡,或一記作者的回馬槍

至於內海的強迫症與犯罪計畫,可從岡本茂樹《教出殺人犯》中窺見端倪。書中提到,若父母管教嚴厲、情緒不穩,會令孩子過度壓抑,而失去主見及各種慾念,重則誘發抑鬱、強迫症等心理問題,當孩子被逼到絕境,而放棄當「好孩子」,便會出現偏差行為,甚至淪為非行少年。

作者以手機閃現內海的病症而不明說,除了孩童的心智診斷具游離性、不確定性,可能也想點出,比起先天障礙,一個充滿暴力與漠視的家庭,才是扭曲內海心智的癥結,尤其確診後,父母的虐待就變本加厲,更加速了內海的崩壞。

雖說家暴是本作最後的高潮,但第8集以前,僅偶爾撩撥內海的家庭暗弦,主旋律仍是逗趣的唱和,第8集後半才變了調。

或許作者想為幽默的旋律劃下爆炸性的休止符、擴大反差。也或許作者本來只想寫漫才式對話,內海的原設定可能是「雖與家庭疏離或被過度期待但未嚴重受虐」,像第8回內海豐盛的便當,有別於之後作為受虐證明的殘菜;第22回內海如果進資優班上第八節課,犯罪的不在場證明將更充裕,但內海仍流連於河畔,雖貫徹了對瀨戶的珍視,卻與最後縝密的犯罪心態相悖。

而且第8集以前,內海受虐的跡象稀薄,固然可解釋為家暴充滿變動性、隱晦性,外人難以察覺,但更可能是作者利用《爆漫王》提及的手法──拾遺過往未刻意設計的瑣屑、聚攏成伏筆,反射出意外的迴光。

也因此,倒數幾回才會和前面篇章存在割裂感,這股割裂感作者可能也有所意識,因而令瀨戶喜歡的三毛貝漫畫,獵奇收尾、迥異於原先的賣萌路線,有種將本作的斷層微縮至書中書的惡趣味。

➤拚湊詼諧與歡笑,從苦痛中昇華的幽默

雖說前後調性相異,但前面的笑鬧也從不離掙扎的眾生相──高壓的升學環境、敏感的人際網絡、茫然的未來想像,不論是機伶妹初美、裁判男田中、做作女樫村、怪咖蒲生、無臉男馬場、小丑巴倫、失智爺爺等。

在荒唐的設定下各有難以定位的苦楚,也正是破碎的零零總總,拼湊出令人窒息的苦悶日常,唯有在河畔稍稍抽離的時光,人們才能從中擠出詼諧的囈語,苦中作樂、自娛娛人,漫才於焉誕生,從苦痛中昇華的幽默,也才能令人在歡笑中回味無窮。而這絲絲縷縷的嬉鬧,終將編織成救生索般的藏頭詩,以待撈起溺水少年。

那乍轉的結局,不過是作者最有力的回馬槍──侷限於反覆的搞笑,充其量也只是廢萌一場,那些輾轉變調直搗心窩的,方能成為透澈的人生。

「我認為我一直都給予他愛。」

「接受的那一方沒感受到,就表示你的方式錯了吧!⋯⋯請你試著給予他一點點更容易懂的愛,要是能進入感情的良性循環,那就賺到了。」

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量