2020年大選過後隔日,數個月來的喧囂旋即平息,落成城市角落裡的各種心情私語。知名公共知識分子伊恩.布魯瑪(Ian Buruma)則在此時,與我們分享他的心得與感悟──這場選舉吸引了超過1500名外籍記者訪台,他也是其中之一,趁此機會,出版社為他舉辦了一場讀者見面會,他也在活動開始前,接受openbook簡短的訪問。

訪問中,因聊起在捷運或高鐵上舉牌的香港人,他突然躍身而起,拿出包包裡的手機,向我們展示這些天的紀錄──那是數張在民進黨競選總部前捕捉的「勝選瞬間」──興奮望著前方舞台螢幕的支持者,在粉紅青綠旗子舞動間,臉龐閃動著彩色的光。

這些靈動的影像令我們讚嘆連連。但布魯瑪顯然無意停留在燦光中,手指快速滑過這些勝利繽紛,讓螢幕停在一片黑──全身黑衣的青年在燈光之外,高舉布帷:「光復香港」。

這些照片對比鮮明,對布魯瑪而言卻是調性類同:都是民主的爭取與證明。

「台灣與香港最顯著的區別,自然是香港在中國管制之下,而台灣沒有。」半個小時前,布魯瑪才跟我們談及港台處境的不同,除了政治制度外,還有認同的差異:香港被視為中國的一部分,台灣則有個國家的實體。擁有自己語言、文化的台灣人,即使在戒嚴令下,仍擁有台灣人的自覺。

來台灣之前,布魯瑪已先赴香港進行一周的訪問,「過往一代的香港人會說自己是中國人,現在二十幾歲的年輕人則認為他們屬於香港。」他進一步解釋:這些年輕人會使用廣東話來抗爭,而他們用以爭取民主的標語就是「反共」,「這恰恰是過去國民黨的政治主張,但就在國民黨極力反共的時期,香港卻處於英國殖民下,有自由卻無民主。」

▇冷戰末期,亞州諸國政治均處質變

以《情熱東京》、《殘酷劇場》等作品受到讀者歡迎的布魯瑪,在中文世界可見的譯作,多屬這類藝術文化思想評論,或如《零年》、《罪惡的代價》等戰後歷史與思考,甚至是《西方主義》這類政治思想評論,因而讓人忽略他其實出身記者,執拿報導之筆──香港文化人梁文道曾將他與賈頓.艾許(Timothy Garton Ash)相比,稱他們為「記者型學者」。布魯瑪與「中國」的初步接觸,是在大學主修中文,但對香港和台灣的認識,則是自1983年成為《遠東經濟評論》記者開始。

1975年,布魯瑪入大學時,中國仍處於文革時代,中文在國際是相當冷門的語言,當時的學習者要不就是對毛澤東主義有幻想,再不就是想鑽研漢唐文獻。而布魯瑪僅是對中國料理有興趣──嚴格來說是印尼的福建移民料理──最後因受日本電影與文化吸引,赴日留學並且參與劇場活動。這段與亞洲文化相遇的背景,在《情熱東京》裡有著細緻的描述,至於他因前往香港工作而啟動的觀察與訪談記錄,則留在《上帝的塵埃》(God’s Dust Bad Elements

「這時剛好是冷戰末期。在這個時代當記者非常幸運,因為蘇聯解體,美國不需要再費力保護那些反共政體,於是包含台灣、韓國、菲律賓在內的亞洲國家也在這個時候步入了民主轉型階段。」1980年代末期,以香港為中心認識中國周邊國家的布魯瑪,緊跟著這些國家的政治變化,記錄他們的民主發展歷程,因而感到非常興奮。

▇80 年代中期,台灣如蛇脫皮

也是這個時候,他來到了台灣──1986年的台灣,仍處於戒嚴狀態,民進黨才剛成立,正為隔年的地方選舉而準備──走訪台灣各地,與各方交談的布魯瑪,很快地瞭解到台灣認同與歷史的複雜,並表示有兩個地方呈現當代台灣的人格分裂性:一是象徵中國文明的故宮,另一則是台灣本土草根的華西街。然而,歷史演變到這個時候,政治也準備展開新局,「宛如蛇在脫皮。」

「蛇脫皮」,是當年接受布魯瑪採訪的司馬文武(江春男)對台灣政治社會正在蛻變的形容。這日的讀者見面會,司馬文武也出席了,遠遠坐在最後一排支持老朋友,也準備會後一起用餐。布魯瑪的手機裡,存有一張司馬文武的側面照,前景則是蔣介石銅像。

與布魯瑪相識的時間,司馬文武已無從記憶,但當時參與創辦黨外雜誌的他,時常借助人在香港的布魯瑪,取得需要的海外與中國資訊,「當時台灣還在戒嚴,可是中國準備改革開放,對伊恩.布魯瑪來說,台灣的自由度還不如中國。」

布魯瑪亦言:當時「台獨」不能公開張揚,二二八也只能低聲訴說,「我印象最深的就是那些民意代表都非常老,拿著柺杖、坐著輪椅,說他們分別代表河南或湖南。」

▇人民有錢卻禁止政治參與,中國、新加坡可行,為何港台不可行?

因為這段經歷,布魯瑪在1996年台灣第一次民選總統、2000年第一次政黨輪替時,都再度前來台灣觀選,並為台灣民主化過程留下重量級報導評論,例如1996年於《外交政策》(FOREIGN AFFAIRS

由於上了年紀,布魯瑪向我們坦言他對具體細節已無從記憶──幸好我們還有他寫過的報導可讀。布魯瑪僅言及,1996年這場選舉是台灣從戒嚴到民主化的關鍵,至於才剛經歷的這場2020大選,他的心得亦相當扼要:「這場選舉與對中國態度有相當的關係,也深受香港現下情勢的影響。國民黨與民進黨的政見差異皆被掩蓋在這個主要議題之下,對中國的態度成為選擇的關鍵。」

而「面對中國」乃至像中國這樣的一黨專政國家,實是布魯瑪關心的題目,在讀者見面會上,更藉此表述自己對中國政治的想法。他說:「政教分離」這件事在中國不曾發生,不論是前帝王時代或是到共產主義社會,都有一個如帝王般的領導人存在。而在這種獨裁體制下,只要反政府,就會被稱為反對中華文化,新加坡如此,中國亦然,「他們會說儒家思想就是要服從,卻罔顧孟子提過人民有權反抗政府一事。」

「這些一黨獨大的華人國家的統治方式,就是讓人民有錢、過上好日子,但條件是不可以參與政治活動,也不可以批評國家。」他進一步表示,「這些國家的領導人認為人民不可以投票,否則社會將失序。」

「但香港沒有接受,」布魯瑪於是發問:「我想知道為什麼這種模式在香港,在台灣,都不可行?」

▇華人文化是否有集權或民主的內在文化必然性?

這幾乎成為這場讀者見面會上的論述軸心,布魯瑪甚至直言這次來到港台採訪,為的是一個更大的問題意識:對這些國家的人來說,身為華人(Chinese)是什麼樣的概念?

布魯瑪解釋自己想表述的並非族群或是血緣,亦非探討文化、語言或共同歷史,而是試圖論證:如果一個政權將自己的正當性建立在民族或某些意識形態上,反抗者是否也必須使用替代的意識形態來推翻?「如我剛才所說,中國一直是政教合一,若反叛者想要推翻某個政權,就會高舉另一種宗教或意識形態。太平天國的洪秀全正是如此。」

他舉的例子還包含中國異議分子。這些異議分子多信仰基督教,有人甚至成為牧師,他們的經驗信仰使他們相信民主自由與基督教是連結在一起的,甚至做出如此推論:如果中國要改變的話,就應該讓所有人都信仰基督教。

「他們藉由基督教信仰與西方文化的觀念,來對抗中華文化的價值與制度。」布魯瑪雖可以理解這個想法,卻也反問:這之中是否有什麼誤解?

在這場見面會上,不論是對種族化與文化體的質疑,或是對中國/新加坡政權的批判,布魯瑪所提的事例多半延續過往在媒體評論或是專書的論點,且打破亞洲人自是如何,中國自是如何的自我主張。例如他在《殘酷劇場》最後一章的〈亞洲主題樂園〉,就例舉新加坡和中國以收買中產階級的方式來強化集權統治,而有創新能力的中國年輕人別無選擇地說服自己:越是經濟發展,市場越自由,就能取代文化和思想自由,從而推導出:「批評政府,就是不愛國。」

「後毛中國的集權資本政權,已經非常成功地收買中產階級,讓他們接受政治目的。當然這也不是一個自然而然的過程。台灣和香港的華人已經證明了,華人文化並沒有一定要接受集權或民主政體的內在文化必然性。」布魯瑪在這個章節中亦提到韓國:韓國人也來自同樣的儒家傳統,甚至是特別極權式的版本,但他們成功爭取到較為自由的政治體制。

▇拒絕成為「Chinese 」?「Chinese 」的話語權對台灣人重要嗎?

依〈亞洲主題樂園〉所述,台灣與香港皆被置入華人的脈絡裡,即使是韓國,也同樣位在儒家文化圈中。然而,就如同布魯瑪在這場選舉中所察覺的台灣自決,以及蔡英文獲得817萬票背後的「抗中」因素,都使得他不時談及的Chinese一詞,呈現某種難以明確定義與理解的尷尬。連布魯瑪自己也如此感覺,自嘲得就此打住,進入問答。而第一位發問的讀者,便大膽追問,試圖理解布魯曼對Chinese的定義:「中國」作為一個政權的概念連結的現在,Chinese很難有個清楚的界定。

對此,布魯瑪只是搖搖頭,稱台灣人不必要拒絕Chinese。他進一步表示,反對這個詞彙,只會讓中共更加主張它是更具正統性的政權,更具有正當性,「你如果反中共,就是反中國。」他認為如此一來,反抗中國的行為只是更落中共的口實,將民主自由的一切都視為「外國勢力」。

然而,在〈亞洲主題樂園〉這個篇章中,布魯瑪是這樣描述台灣的:「因為它在文化上的確是中國的,政治上過去也有許多主題樂園元素。在蔣介石及其子蔣經國的領導之下,統治台灣的國民黨仍假裝自己統治了整個中國,而台灣是對抗共產主義的最後一個堡壘……。然而本土台灣人所領導的台灣民主運動,對統治中國,甚至把台灣變成迷你版的中國,毫無興趣。台灣分離主義和社運人士所主張的,只是要在台灣建立一個民主政體。他們成功之後,大陸式的虛偽和不實的象徵,很快就消失了。」

而這也是布魯瑪這次選舉的明確感受:這一代台灣人不論背景為何,對於「中華民國」能夠代表中國與台灣這樣的幻想,已經不存在了。

然而,在這場讀者見面會的分享中,布魯瑪仍然將台灣置放在Chinese之中,成為Chinese的民主政體。而他的台灣老朋友們也都說:這一直是他的主張。

但無論如何,不論是夾帶著民主自由或反抗意識「外國勢力」,或是支持台灣的「外國勢力」都是確實存在,且不容忽略──時常寫文章批評川普政權的布魯瑪忍不住高聲大呼:在台灣的選舉場合,竟然看到有人揮舞美國國旗,「而且不少香港人跟台灣人支持川普,成為他的粉絲。不可思議!」他不以為然地說:全世界只有這兩地的人會挺川普這樣的人──這當然也是源於中國因素。●

情熱東京:1970年代回憶錄,日本最後的前衛十年 【內容簡介➤】

零年:1945年,現代世界的夢想與夢碎之路 【內容簡介➤】

殘酷劇場:藝術、電影、戰爭陰影 【內容簡介➤】

人物》專訪伊恩.布魯瑪:2020台灣大選,是華人國家治理的新可能?對「Chinese」的提問

2020年大選過後隔日,數個月來的喧囂旋即平息,落成城市角落裡的各種心情私語。知名公共知識分子伊恩.布魯瑪(Ian Buruma)則在此時,與我們分享他的心得與感悟──這場選舉吸引了超過1500名外籍記者訪台,他也是其中之一,趁此機會,出版社為他舉辦了一場讀者見面會,他也在活動開始前,接受openbook簡短的訪問。

訪問中,因聊起在捷運或高鐵上舉牌的香港人,他突然躍身而起,拿出包包裡的手機,向我們展示這些天的紀錄──那是數張在民進黨競選總部前捕捉的「勝選瞬間」──興奮望著前方舞台螢幕的支持者,在粉紅青綠旗子舞動間,臉龐閃動著彩色的光。

這些靈動的影像令我們讚嘆連連。但布魯瑪顯然無意停留在燦光中,手指快速滑過這些勝利繽紛,讓螢幕停在一片黑──全身黑衣的青年在燈光之外,高舉布帷:「光復香港」。

這些照片對比鮮明,對布魯瑪而言卻是調性類同:都是民主的爭取與證明。

「台灣與香港最顯著的區別,自然是香港在中國管制之下,而台灣沒有。」半個小時前,布魯瑪才跟我們談及港台處境的不同,除了政治制度外,還有認同的差異:香港被視為中國的一部分,台灣則有個國家的實體。擁有自己語言、文化的台灣人,即使在戒嚴令下,仍擁有台灣人的自覺。

來台灣之前,布魯瑪已先赴香港進行一周的訪問,「過往一代的香港人會說自己是中國人,現在二十幾歲的年輕人則認為他們屬於香港。」他進一步解釋:這些年輕人會使用廣東話來抗爭,而他們用以爭取民主的標語就是「反共」,「這恰恰是過去國民黨的政治主張,但就在國民黨極力反共的時期,香港卻處於英國殖民下,有自由卻無民主。」

▇冷戰末期,亞州諸國政治均處質變

以《情熱東京》、《殘酷劇場》等作品受到讀者歡迎的布魯瑪,在中文世界可見的譯作,多屬這類藝術文化思想評論,或如《零年》、《罪惡的代價》等戰後歷史與思考,甚至是《西方主義》這類政治思想評論,因而讓人忽略他其實出身記者,執拿報導之筆──香港文化人梁文道曾將他與賈頓.艾許(Timothy Garton Ash)相比,稱他們為「記者型學者」。布魯瑪與「中國」的初步接觸,是在大學主修中文,但對香港和台灣的認識,則是自1983年成為《遠東經濟評論》記者開始。

1975年,布魯瑪入大學時,中國仍處於文革時代,中文在國際是相當冷門的語言,當時的學習者要不就是對毛澤東主義有幻想,再不就是想鑽研漢唐文獻。而布魯瑪僅是對中國料理有興趣──嚴格來說是印尼的福建移民料理──最後因受日本電影與文化吸引,赴日留學並且參與劇場活動。這段與亞洲文化相遇的背景,在《情熱東京》裡有著細緻的描述,至於他因前往香港工作而啟動的觀察與訪談記錄,則留在《上帝的塵埃》(God’s Dust)、《壞分子》(Bad Elements)等尚未被翻譯的作品裡。

「這時剛好是冷戰末期。在這個時代當記者非常幸運,因為蘇聯解體,美國不需要再費力保護那些反共政體,於是包含台灣、韓國、菲律賓在內的亞洲國家也在這個時候步入了民主轉型階段。」1980年代末期,以香港為中心認識中國周邊國家的布魯瑪,緊跟著這些國家的政治變化,記錄他們的民主發展歷程,因而感到非常興奮。

▇80年代中期,台灣如蛇脫皮

也是這個時候,他來到了台灣──1986年的台灣,仍處於戒嚴狀態,民進黨才剛成立,正為隔年的地方選舉而準備──走訪台灣各地,與各方交談的布魯瑪,很快地瞭解到台灣認同與歷史的複雜,並表示有兩個地方呈現當代台灣的人格分裂性:一是象徵中國文明的故宮,另一則是台灣本土草根的華西街。然而,歷史演變到這個時候,政治也準備展開新局,「宛如蛇在脫皮。」

「蛇脫皮」,是當年接受布魯瑪採訪的司馬文武(江春男)對台灣政治社會正在蛻變的形容。這日的讀者見面會,司馬文武也出席了,遠遠坐在最後一排支持老朋友,也準備會後一起用餐。布魯瑪的手機裡,存有一張司馬文武的側面照,前景則是蔣介石銅像。

與布魯瑪相識的時間,司馬文武已無從記憶,但當時參與創辦黨外雜誌的他,時常借助人在香港的布魯瑪,取得需要的海外與中國資訊,「當時台灣還在戒嚴,可是中國準備改革開放,對伊恩.布魯瑪來說,台灣的自由度還不如中國。」

布魯瑪亦言:當時「台獨」不能公開張揚,二二八也只能低聲訴說,「我印象最深的就是那些民意代表都非常老,拿著柺杖、坐著輪椅,說他們分別代表河南或湖南。」

▇人民有錢卻禁止政治參與,中國、新加坡可行,為何港台不可行?

因為這段經歷,布魯瑪在1996年台灣第一次民選總統、2000年第一次政黨輪替時,都再度前來台灣觀選,並為台灣民主化過程留下重量級報導評論,例如1996年於《外交政策》(FOREIGN AFFAIRS)刊登的宏文〈Taiwan's New Nationalists: Democracy with Taiwanese Characteristics〉,即不斷被台海關係研究者引用。這篇文章寫明了國民黨來台後的台灣政治發展過程,也解釋台灣受日本殖民的影響,而這都能從李登輝這位新任民選總統身上看見。

由於上了年紀,布魯瑪向我們坦言他對具體細節已無從記憶──幸好我們還有他寫過的報導可讀。布魯瑪僅言及,1996年這場選舉是台灣從戒嚴到民主化的關鍵,至於才剛經歷的這場2020大選,他的心得亦相當扼要:「這場選舉與對中國態度有相當的關係,也深受香港現下情勢的影響。國民黨與民進黨的政見差異皆被掩蓋在這個主要議題之下,對中國的態度成為選擇的關鍵。」

而「面對中國」乃至像中國這樣的一黨專政國家,實是布魯瑪關心的題目,在讀者見面會上,更藉此表述自己對中國政治的想法。他說:「政教分離」這件事在中國不曾發生,不論是前帝王時代或是到共產主義社會,都有一個如帝王般的領導人存在。而在這種獨裁體制下,只要反政府,就會被稱為反對中華文化,新加坡如此,中國亦然,「他們會說儒家思想就是要服從,卻罔顧孟子提過人民有權反抗政府一事。」

「這些一黨獨大的華人國家的統治方式,就是讓人民有錢、過上好日子,但條件是不可以參與政治活動,也不可以批評國家。」他進一步表示,「這些國家的領導人認為人民不可以投票,否則社會將失序。」

「但香港沒有接受,」布魯瑪於是發問:「我想知道為什麼這種模式在香港,在台灣,都不可行?」

▇華人文化是否有集權或民主的內在文化必然性?

這幾乎成為這場讀者見面會上的論述軸心,布魯瑪甚至直言這次來到港台採訪,為的是一個更大的問題意識:對這些國家的人來說,身為華人(Chinese)是什麼樣的概念?

布魯瑪解釋自己想表述的並非族群或是血緣,亦非探討文化、語言或共同歷史,而是試圖論證:如果一個政權將自己的正當性建立在民族或某些意識形態上,反抗者是否也必須使用替代的意識形態來推翻?「如我剛才所說,中國一直是政教合一,若反叛者想要推翻某個政權,就會高舉另一種宗教或意識形態。太平天國的洪秀全正是如此。」

他舉的例子還包含中國異議分子。這些異議分子多信仰基督教,有人甚至成為牧師,他們的經驗信仰使他們相信民主自由與基督教是連結在一起的,甚至做出如此推論:如果中國要改變的話,就應該讓所有人都信仰基督教。

「他們藉由基督教信仰與西方文化的觀念,來對抗中華文化的價值與制度。」布魯瑪雖可以理解這個想法,卻也反問:這之中是否有什麼誤解?

在這場見面會上,不論是對種族化與文化體的質疑,或是對中國/新加坡政權的批判,布魯瑪所提的事例多半延續過往在媒體評論或是專書的論點,且打破亞洲人自是如何,中國自是如何的自我主張。例如他在《殘酷劇場》最後一章的〈亞洲主題樂園〉,就例舉新加坡和中國以收買中產階級的方式來強化集權統治,而有創新能力的中國年輕人別無選擇地說服自己:越是經濟發展,市場越自由,就能取代文化和思想自由,從而推導出:「批評政府,就是不愛國。」

「後毛中國的集權資本政權,已經非常成功地收買中產階級,讓他們接受政治目的。當然這也不是一個自然而然的過程。台灣和香港的華人已經證明了,華人文化並沒有一定要接受集權或民主政體的內在文化必然性。」布魯瑪在這個章節中亦提到韓國:韓國人也來自同樣的儒家傳統,甚至是特別極權式的版本,但他們成功爭取到較為自由的政治體制。

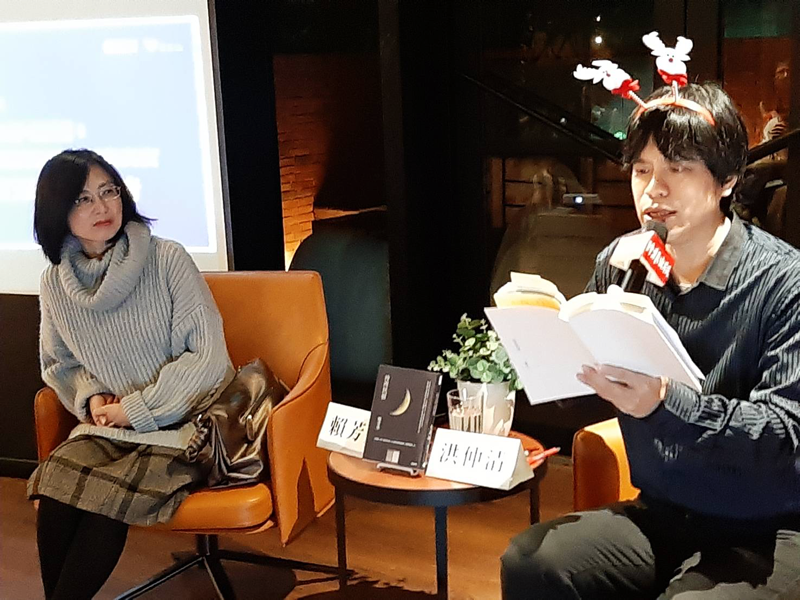

為觀察2020台灣總統大選來台的布魯瑪,也在台北的讀字書店發表演講,與書迷分享學思經歷。

▇拒絕成為「Chinese」?「Chinese」的話語權對台灣人重要嗎?

依〈亞洲主題樂園〉所述,台灣與香港皆被置入華人的脈絡裡,即使是韓國,也同樣位在儒家文化圈中。然而,就如同布魯瑪在這場選舉中所察覺的台灣自決,以及蔡英文獲得817萬票背後的「抗中」因素,都使得他不時談及的Chinese一詞,呈現某種難以明確定義與理解的尷尬。連布魯瑪自己也如此感覺,自嘲得就此打住,進入問答。而第一位發問的讀者,便大膽追問,試圖理解布魯曼對Chinese的定義:「中國」作為一個政權的概念連結的現在,Chinese很難有個清楚的界定。

對此,布魯瑪只是搖搖頭,稱台灣人不必要拒絕Chinese。他進一步表示,反對這個詞彙,只會讓中共更加主張它是更具正統性的政權,更具有正當性,「你如果反中共,就是反中國。」他認為如此一來,反抗中國的行為只是更落中共的口實,將民主自由的一切都視為「外國勢力」。

然而,在〈亞洲主題樂園〉這個篇章中,布魯瑪是這樣描述台灣的:「因為它在文化上的確是中國的,政治上過去也有許多主題樂園元素。在蔣介石及其子蔣經國的領導之下,統治台灣的國民黨仍假裝自己統治了整個中國,而台灣是對抗共產主義的最後一個堡壘……。然而本土台灣人所領導的台灣民主運動,對統治中國,甚至把台灣變成迷你版的中國,毫無興趣。台灣分離主義和社運人士所主張的,只是要在台灣建立一個民主政體。他們成功之後,大陸式的虛偽和不實的象徵,很快就消失了。」

而這也是布魯瑪這次選舉的明確感受:這一代台灣人不論背景為何,對於「中華民國」能夠代表中國與台灣這樣的幻想,已經不存在了。

然而,在這場讀者見面會的分享中,布魯瑪仍然將台灣置放在Chinese之中,成為Chinese的民主政體。而他的台灣老朋友們也都說:這一直是他的主張。

但無論如何,不論是夾帶著民主自由或反抗意識「外國勢力」,或是支持台灣的「外國勢力」都是確實存在,且不容忽略──時常寫文章批評川普政權的布魯瑪忍不住高聲大呼:在台灣的選舉場合,竟然看到有人揮舞美國國旗,「而且不少香港人跟台灣人支持川普,成為他的粉絲。不可思議!」他不以為然地說:全世界只有這兩地的人會挺川普這樣的人──這當然也是源於中國因素。●

作者:伊恩・布魯瑪

原文作者:Ian Buruma

譯者:白舜羽, 鄭明宜

出版社:紅桌文化

定價:380元

【內容簡介➤】

零年:1945年,現代世界的夢想與夢碎之路

作者:伊恩・布魯瑪

原文作者:Ian Buruma

譯者:白舜羽

出版社:紅桌文化

定價:550元

【內容簡介➤】

殘酷劇場:藝術、電影、戰爭陰影

作者:伊恩・布魯瑪

原文作者:Ian Buruma

譯者:周如怡

出版社:紅桌文化

定價:550元

【內容簡介➤】

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量