閱讀隨身聽EP8》漫遊者文化總編輯李亞南/總編選書術大公開 ft.韓國文學

在經營出版社前,漫遊者文化的總編輯李亞南曾任職於誠品書店採購部門,每月看著無數的書籍來來去去,同時擔任「選書」的重任。在通路時關注的是全台灣的出版品,經營出版社後則要從全世界各語種的頂尖出版品中,挑選符合品牌精神,同時又能吸引讀者購買的書,其間相同也不同。近年,李亞南掌舵的出版社開始經營韓國文學,引介了韓江、金英夏、趙南柱等重要國際大家與台灣讀者認識。出版與社會脈動、影視產業怎樣進行對話呢?請別錯過今天的總編選書術……

▇本集精彩重點

- 因為在通路工作過,每個月都看到無數的編輯,無數的圖書在面前展現,每本書都有其特別與用心之處,每本書都有它的讀者。所以,當我自己成為眾多出版社的其中之一時,我可以從通路的反應,大約知道我們的書在什麼位置。編輯不免都覺得自己的書最好、最值得推出,可是唯有從整體的角度去想,才能夠更清楚地看到自己做的書,在整體裡占怎樣的位置。我常常跟編輯們說,首先要打動自己,才能打動通路採購。

- 「40堂公開課」系列的原名是「A Little History」,小歷史,這是耶魯大學的一個長期、完整學科的規劃,有哲學、科學、經濟、歷史、文學,囊括了各個面向。系列書籍的名稱我想了很久,剛好那時候台灣的公開課突然熱門起來了,我很喜歡這個概念。我認為公開課應該跨學科,作者應該成為學習者之間的橋樑,不能太過簡化扁平了知識,也不能扮高尚,雖然覺得很厲害,但沒有人聽得懂。這分寸的拿捏是很困難的。

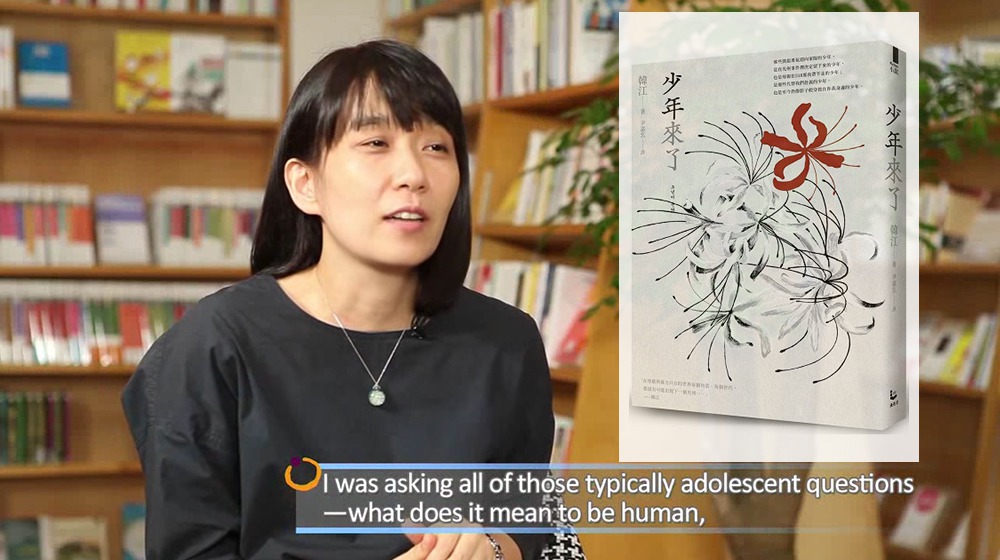

- 我們一直覺得,韓國文學或出版是一塊非常豐富的寶藏,但在台灣的成功經驗太少,我們也在思考怎麼推它。一直到2016年,出現了韓江的小說《素食者》。在我的腦海裡,沒有純文學和通俗文學的區別,只有深不深刻,能不能引起讀者的關注、變成一個現象,能不能看到它對我的啟發。當我看到《素食者》的時候,實在非常非常喜歡,所以又手癢了沒辦法。

韓江榮獲曼布克獎的作品《少年來了》,延伸閱讀:〈在迎向光明之前,以文字挖掘人性的黑暗:韓江新作《少年來了》〉

- 韓國的影視娛樂業、文創產業這麼蓬勃、發達,編劇這麼厲害,非常會說故事,我覺得它其來有自。它有根源,根源在哪裡?必定在文學,所以我相信他們一定有很棒的文學作品——後來又出現了趙南柱的《82年生的金智英》。

延伸閱讀:〈日本的「金智英現象」與韓國文學熱〉

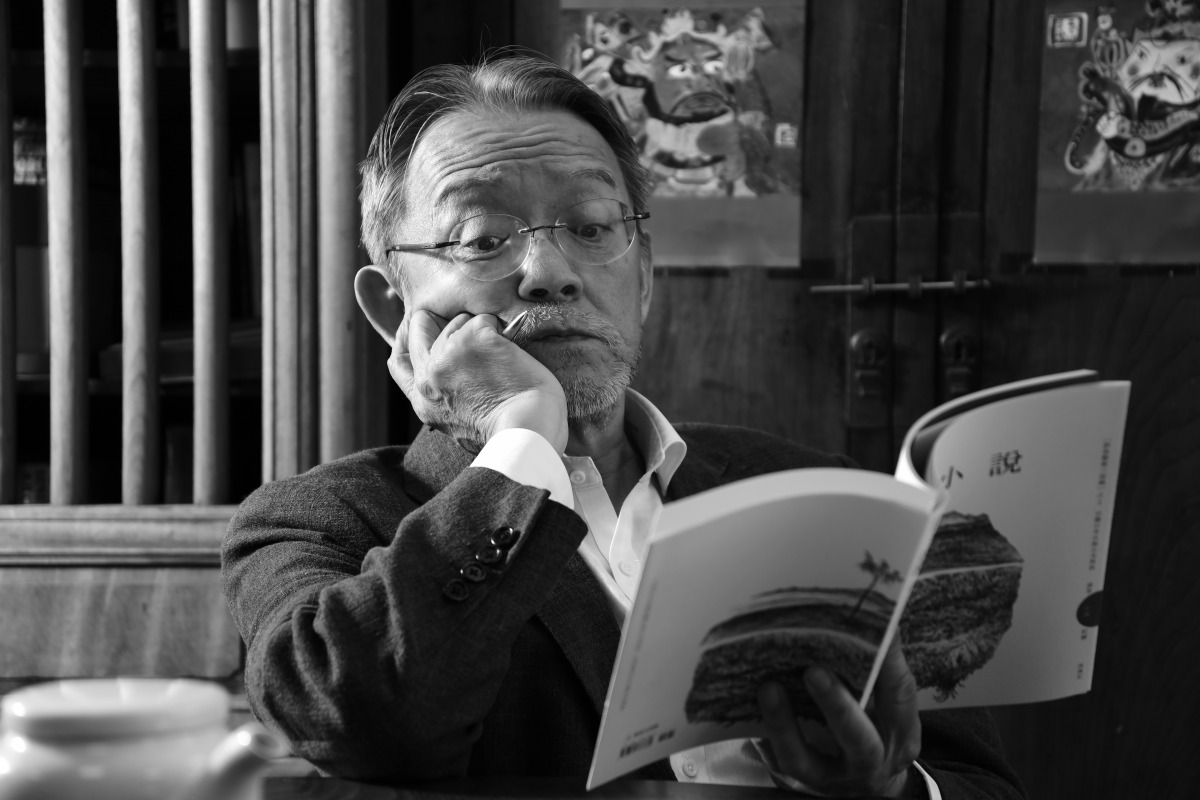

- 金英夏在寫小說的時候,他的讀者其實對於上一個世代寫的小說中提及的政治事件,已經記憶模糊甚至沒有記憶了,那金英夏該運用哪些題材,考驗著他的創作。我發現金英夏是一位關懷具體現實的作家,他參與很多的社會運動,然而在題材上他很寬廣,呼應了90年後的讀者。

- 金英夏的口才非常非常好,形象極為溫文儒雅。他十分博學、機智與幽默,他也運用了非常多的新媒體來傳播自己,不見得是刻意營造品牌,但他想要用各種模式跟讀者溝通。

- 【延伸閱讀】新鮮的韓國風景與現代感覺:金英夏的「新世代文學」

- 【延伸閱讀】金英夏談《殺人者的記憶法》(上)

- 【延伸閱讀】金英夏談《殺人者的記憶法》(下)

- 韓國的文創產業,是那種將所有一切都投注下去的強度。今天我模仿你,明天我就要超越你,後天,我要超越我自己,這種強度太強了。這是韓國整體在文化創意上面,給我的一個很強的震撼。

- 韓國文創產業在策略上的支持與法令上的寬鬆,都很直接影響到出版社。我們知道,韓劇非常喜歡各種置入性行銷,有些文章有說,60分鐘的韓劇就是60分鐘的廣告,可我覺得他們置入性行銷結合得太好了,應該倒過來說,60分鐘的廣告變成60分鐘的故事,這是多大的說故事能力啊。

他們有一項商品的置入性行銷我很在意,也很羨慕啊,那就是書。例如韓劇《來自星星的你》、《主君的太陽》都有書的加入。他們業界很敏感,不斷使用出版的內容。我覺得,當全世界都在講IP的時候,大家都忘記了嗎,出版界掌握了最大的IP、最多的IP、最豐富的IP……

- 美國時代雜誌《Time》連續3年把韓國的防彈少年團(BTS)選為最具影響力的年輕樂團,他們也自稱是文學團體,經常PO出閱讀書單,這些書都不是簡單的書,而是村上春樹、韓江、《82年生的金智英》、《麥田捕手》等等,也因此韓國的父母鄭重地感謝BTS。

【下集預告】讀書共和國社長郭重興,9/3首播,主題:一位編輯就是一間出版社(的老闆)

主持人(第1到4季):邱顯忠

政大新聞系、美國 Temple University 廣播電視電影研究所。經歷:曾任公共電視台節目部製作人暨編導。2003年以《台灣百年人物誌》獲金鐘獎,2007年《以藝術之名》入選「台新藝術獎──年度五大視覺藝術」。另曾製作《誰來晚餐》、《文學風景》、《公視藝文大道》等節目。

東亞書房》貓狗寫真集發行!打造讓貓貓狗狗人人都幸福的社會,及其他藝文短訊

【得獎消息】

《軌道 福知山線脫軌事故 改變JR西日本的一戰》以2005年造成107死、562傷的福知山線脫軌事故為主軸,挖掘日本國鐵民營化18年間的經營手法、其造成的組織缺陷、必然的悲劇,以及痛苦的蛻變。松本透過車禍中失去妻子與姊姊的罹難者家屬淺野彌三,以及事故後接任JR西日本鐵路公司社長的山崎正夫兩人的生命軌道,探討改變了整個巨大組織的孤獨戰鬥,以及當中揭露的二戰後鐵路改革軌跡。

【作家動態】

《「帥氣」所謂為何》全書不在於提供「如何變帥」的操作指南,而是從語言定義、價值觀的創造、遜於他人的不安、表面性與實質的二元關係、美學的變化等多元角度,勾勒「帥氣」一詞在現實社會中的形貌,及其形塑個人及整體文化的豐沛能量。

《越境》一書收錄東山彰良自2016年到2019年夏天,刊載於日本各大報章媒體的散文作品,從幼年時期往返台日之間茫茫無所定位的喪失感、對於個人身分的思索、叛逆的青年時代,談到他對現代社會的觀察,以及小說書寫的看法等等。本書最後並收錄東山彰良與美國出身的小說家兼日本文學學者利比英雄(Hideo Levy)的對談,以對話的形式勾勒出日文小說中呈現的「台灣」。

【業界新聞】

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量