【生育】同志不能養小孩(屁),增產報國的求子工具書

推薦人:吳少喬(同運工作者)

-

《彩虹寶寶的奇幻旅程:單身與同志人工生殖手冊》,作者:Hanaki,【內容簡介➤】

同婚法案通過後不僅是圓滿了結婚的夢想,也有更多同志族群期盼擁有自己的下一代。《彩虹寶寶奇幻之旅》是一本由家長與專家編寫的,非常簡單且實用的MIT「求子工具書」。從同志的生育途徑解說、各種人工生殖方式的介紹、大概費用療程、精子銀行選購等等細節。對於想要有孩子的同志們,本書會是最簡單入門的生育手冊!但生兒育女不僅是如何生下寶寶,更有種種難關等著非典型家庭的同志族群挑戰。書中也有許多家長提問解答,可以幫助許多對於生育裹足不前的同志,瞭解到身為家長有更多甜蜜負荷與坦承身世的必要原因。

【關係經營】同志不只性器官

推薦人:瞿欣怡(小貓流文化總編輯)

-

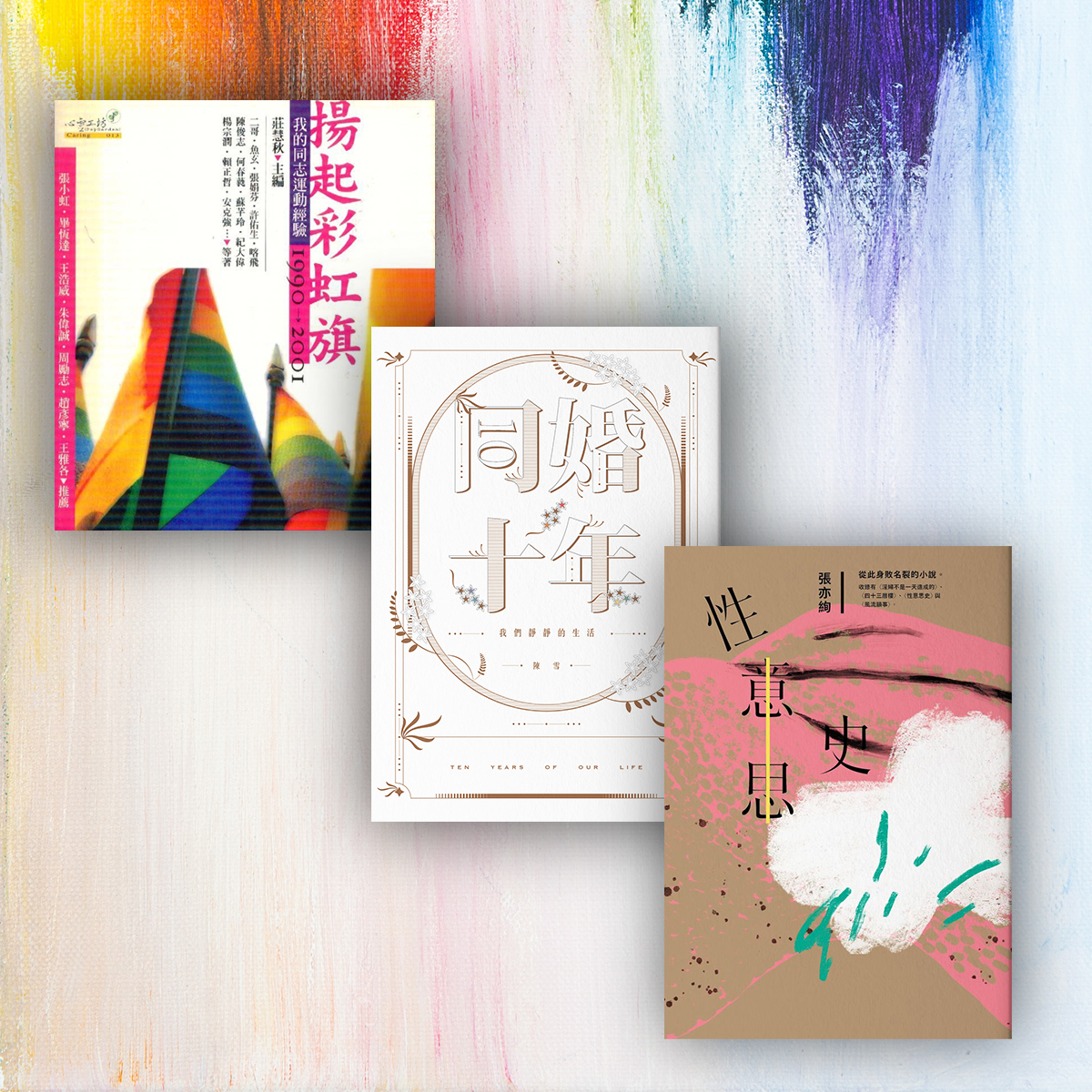

《性意思史:張亦絢短篇小說集》,張亦絢著,木馬文化,340元,【內容簡介➤】

-

《同婚十年:我們靜靜的生活》,陳雪著,印刻出版,350元,【內容簡介➤】

-

《揚起彩虹旗:我的同志運動經驗1990-2001》,張娟芬、許佑生、紀大偉、陳俊志等著,心靈工坊,320元,【內容簡介➤】

《性意思史》是一本很有「意思」的書。其中的短篇〈性意思史〉幾乎成為本書的代表。那是一個小女孩成長的故事,從小路易無意間發現的性刺激,到少女時初戀的曖昧,一直到成年之後飄移在愛與性之間。整本書不只精心短句讓人驚艷,更有許多轉折讓人笑了出來。更重要的是,儘管這是一本談「性」的書,但性根本無所不在,所以書裡有愛,還有茫然斷裂的人,如何在愛與性中漂流。當反同的人們不斷用性攻擊同志時,更應該邀請他們看看這本書,性才不是器官交合那麼單調無聊(白眼)。

最早讀陳雪,是讀《惡女書》,陳雪跟我都很年輕,情慾、愛情都很張揚,好像一顆移動炸彈,隨處爆炸,哪裡想得到20年後,我們會各自擁有如此平靜的生活。《惡女書》是烈酒,《同婚十年》是溫茶,清雅芳香。歲月是美好的,誰年輕時不經歷大風大浪,唯有如此,才能換得中年的我們安然使舵。讀《同婚十年》,看阿早做菜、聽陳雪談情,滿滿都是愛。如果有異性戀友人不懂同婚,請送他這本書,他會明白的。

前路艱辛。當同志運動突破障礙,終於取得婚權的那一刻,上萬人在青島東路淋雨、歡呼、哭泣,我卻一直想著那些不在的人。我想起邱妙津、田啟元,想起美麗少年陳俊志。如果他們還在就好了。《揚起彩虹旗:我的同志經驗1990-2001》記錄了台灣同志運動的前半段,收錄了前行者們的文章與故事,因為他們,我們才能如此驕傲。

延伸閱讀》當我們談論性,我們談的是解除防衛:張亦絢vs.紀大偉談《性意思史》

【變性】歷史政治與國家暴力總是混搭的

推薦人:許哲彬(四把椅子劇團藝術總監)

-

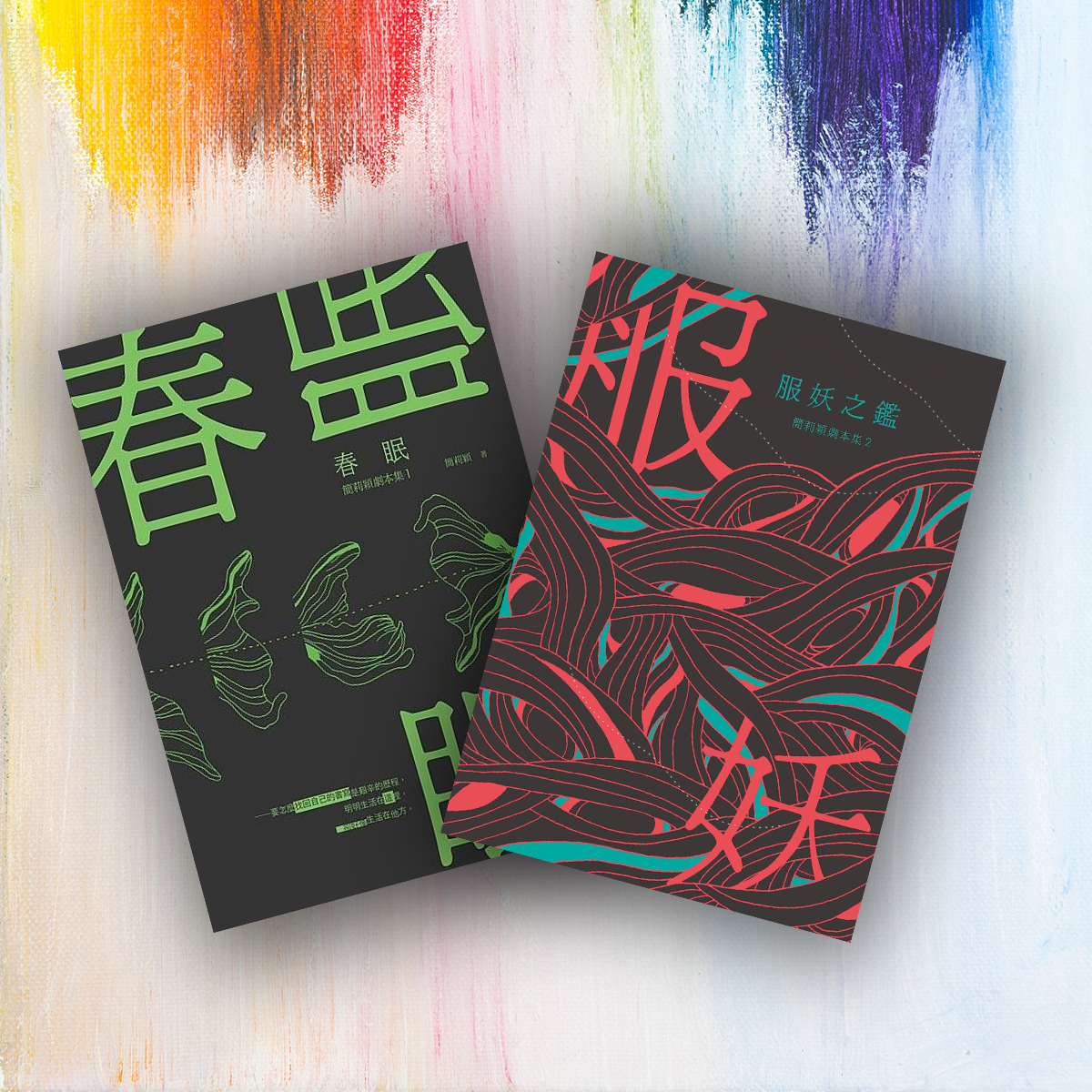

《春眠:簡莉穎劇本集1》,簡莉穎著,一人出版社,350元,【內容簡介➤】

-

《服妖之鑑:簡莉穎劇本集2》,簡莉穎著,一人出版社,350元,【內容簡介➤】

劇本文類在已屬小眾的台灣文學界,可以算是邊緣中的邊緣吧。近年來劇作家簡莉穎的作品吸引了許多從未接觸過劇場的觀眾「入坑」,她的兩本劇本集讓我們得以在走出劇場後,再次從文字中感受簡莉穎精準描寫人性的魅力。

身為女性與同志,性別議題雖然並非簡莉穎唯一的書寫題材,卻是最能夠反映她面向當代社會現實的創作企圖。收錄在《春眠:簡莉穎劇本集1》的獨幕室內劇〈你變了於是我〉描寫一對女同志,其中一人想要變性、另一人卻愛她原本的身體;變化中的身軀對應兩人的關係,時好時壞,卻隨時可能結束。通篇的寫實筆調令人共鳴,但結尾又如一首美得心碎的詩。

當談及性別,權力勢必隨之而生。《服妖之鑑》在2016年首演之際便引起熱烈討論,簡莉穎直白承認創作的初衷起因於「謝盈萱穿男裝太帥」,但「變裝」的題材在她筆下卻能夠從後漢「服妖」之說與明朝戲曲的靈感,幻化成一個「有變裝癖的白色恐怖時期國民黨警察」的三生三世愛情故事。歷史政治與國家暴力混搭著浪漫奇譚,也照見了更宏大的認同議題。

「哭著哭著就笑了。」簡莉穎的對白如針札心同時也機智幽默,除卻同志文學的刻版悲情印象,簡莉穎的作品難以、也不該被貼上任何標籤,她所寫的,就是你我共感的大小事。

延伸閱讀》運動可以創作,創作就是運動——《春眠》簡莉穎V.S.《幽魂訥訥》顏訥

【溝通】面對同志與家人走不過的心結

推薦人:黃惠偵 (紀錄片導演)

-

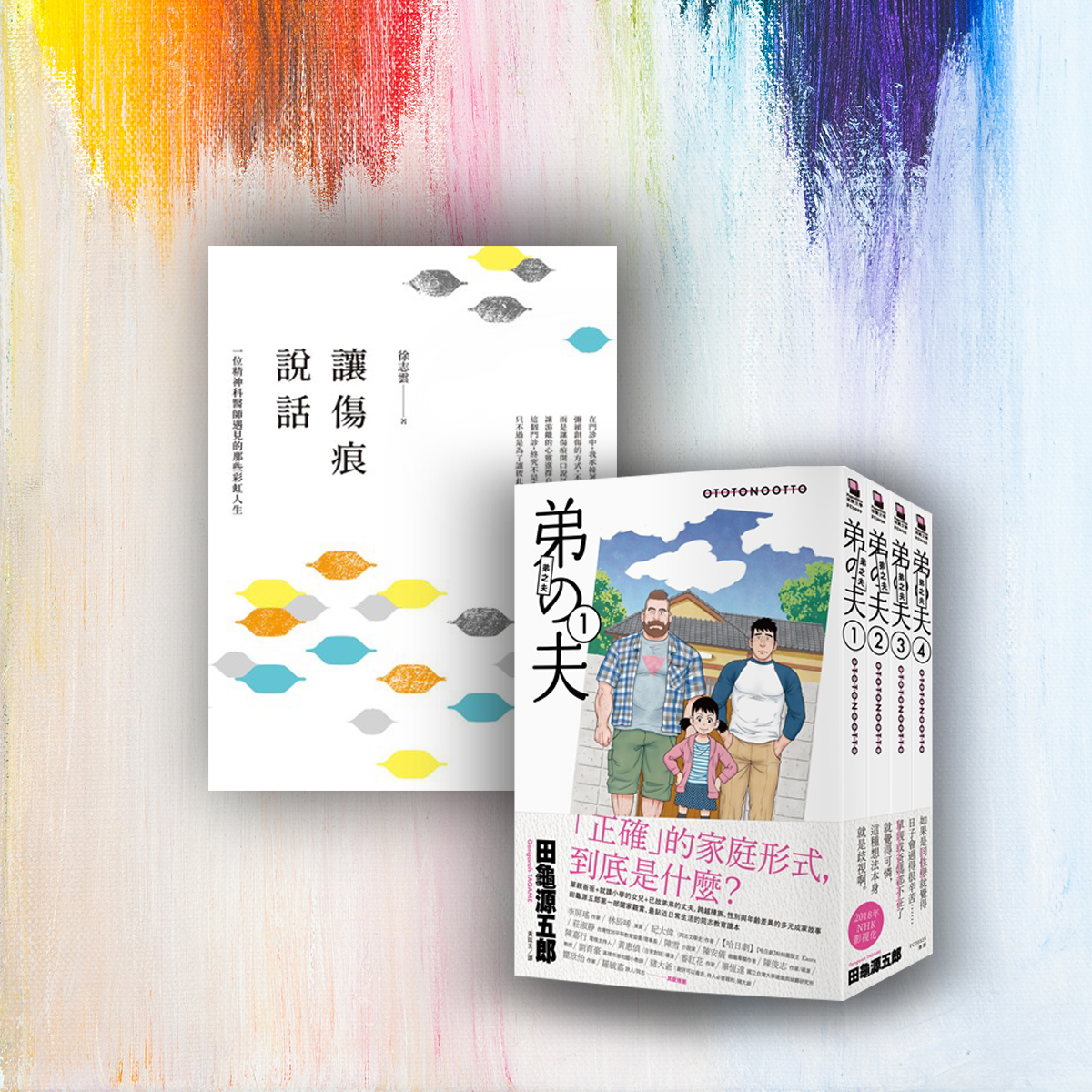

《讓傷痕說話:一位精神科醫師遇見的那些彩虹人生》,徐志雲著,遠流出版,300元,【內容簡介➤】

-

《弟之夫》(全套共4冊),田龜源五郎著,黃廷玉譯,臉譜出版,880元,【內容簡介➤】

如果,你因為知道了親近的家人親友身為同志,而有許多困惑與情緒、不知道該怎麼面對,甚至為此而爭吵或冷戰,別擔心,那是正常的反應。關心則亂,我們所有人都一樣。幸運的是,現在的我們擁有那樣多的機會,可以去傾聽其他人是如何走過這一切。

《讓傷痕說話:一位精神科醫師遇見的那些彩虹人生》,這本書中的多篇文字讀來都讓人覺得心驚,因為故事中一組又一組的家人們彷彿自由搏擊一般,奮力地傷害與被傷害著。那些不是發生在競技場,而是他們一天又一天的日常。若是你選擇翻開這本書,請記得這些故事希望展示的並不止是傷痕,而是讓我們知道其實可以有更好的方法,讓那傷痕不必留在任何人身上。

要是擔心真實記錄的文字讀來太錐心強烈,那麼看看漫畫《弟之夫》也很好。你可以放開心跟著故事裡頭那個仍然天真、還未被太多世故影響的小女孩夏菜,重新思考什麼是正常,什麼是奇怪?也跟著夏菜的父親,好好去看清自己對於同志家人過不去的心結,究竟源自於哪裡?

如果,你是因為家人不理解而受了傷的同志朋友,希望這些書也能有機會被你看到。不是為了以傷療傷,而是希望這些故事可能會讓你想起,那些曾經傷了我們的家人,他們種種失了分寸的慌亂,許是因為關心。

延伸閱讀》從無極SM到非典親情:關於田龜源五郎和《弟之夫》

【性別教育】掙脫標籤要從小,找到自己的顏色

推薦人:翁麗淑 (新北市鷺江國民小學教師,台灣性別平等協會理事、台灣親子共學教育促進會理事)

-

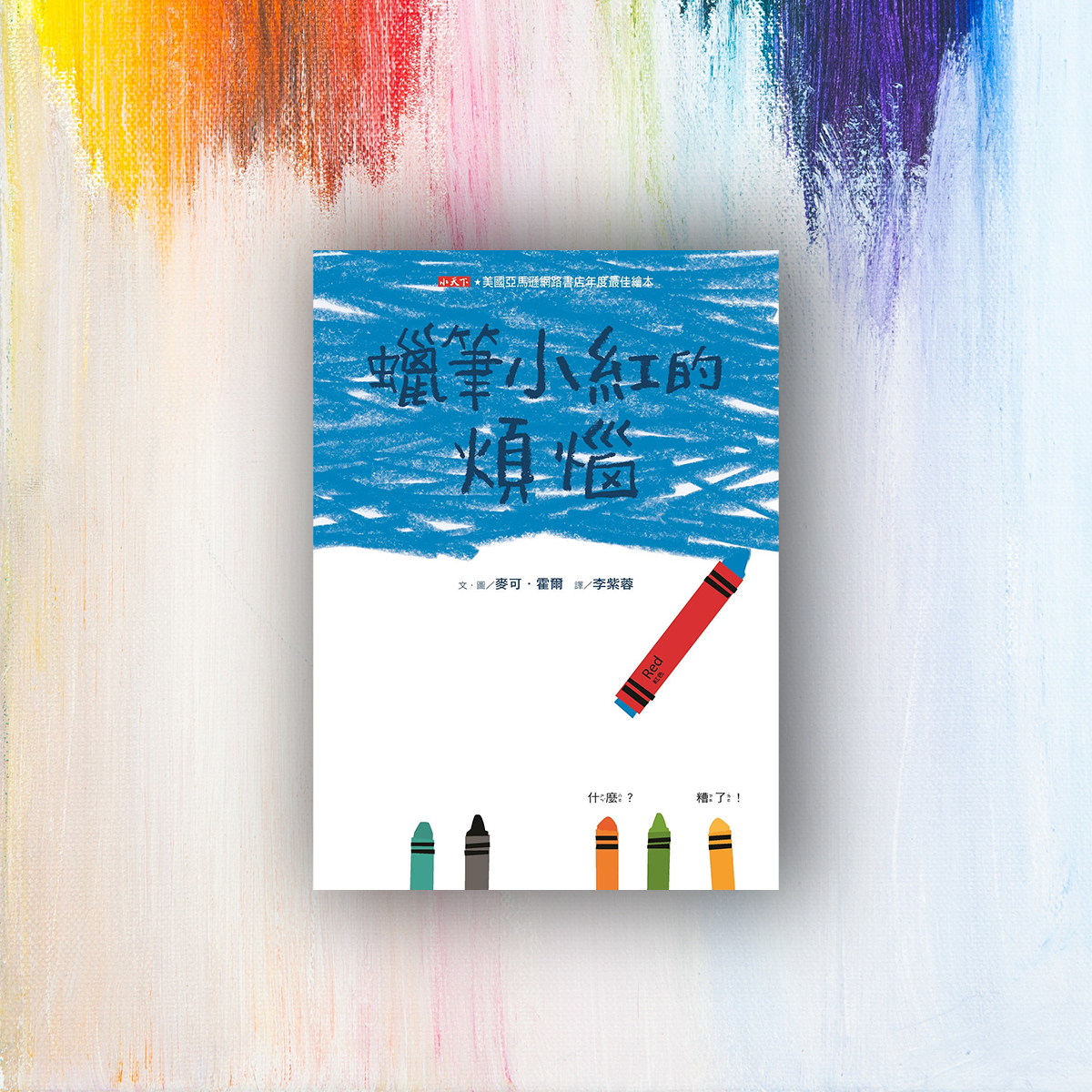

《蠟筆小紅的煩惱》,麥可.霍爾著,李紫蓉譯,小天下,300元,【內容簡介➤】

小紅是隻傷腦筋的蠟筆,不管畫什麼都遠離大家的期待,草莓、消防車、紅燈……都完全不對勁。原以為跟別人合作會好一點,於是找黃色合作,以為可以畫出漂亮的橘子,結果出現的是憋扭的綠。家人、同學、師長們有各種批評和指導,覺得他太懶、太笨、對自己不夠嚴厲,甚至有人想要幫他修正,膠帶來黏一黏,剪刀來把標籤剪個洞,削鉛筆機把頭削尖,但不管小紅花多少時間練習,還是畫不出紅色……

小紅極度沮喪,這時,可愛的紫莓色蠟筆請小紅幫忙畫出海洋,並且一直鼓勵他。沒想到小紅畫出了美麗湛藍的海洋,連漂亮的天空、藍莓、藍色的鯨魚、藍色的鳥都輕而易舉就完成了!原來,小紅是隻貼錯標籤的蠟筆,他其實是藍色。

許多人可能都有類似的經驗,被賦予某個標籤,但那並非我們的真實本色,於是我們把事情弄得很糟,周遭的人也很傷腦筋,但某一天,我們找到自己的舞台,便能輕鬆快樂地發光!

小紅也代表了跨性別族群,在成長的過程中發現自己的身體和性別認同是不一樣的,身體像是一個貼錯的標籤,靈魂的性別認同才是重點。

像小紅一樣,在成長的過程中充滿許多挫折與無力,身旁的師長好友也總是有各種批評。期許仍在追尋性別認同的人能從本書找到力量。對更多讀者,也別忘了要像紫莓色蠟筆一樣,有開闊的心胸和友善的對待,讓每一位身旁的小紅都有機會因為鼓勵而找到自己的顏色,讓每個生命都能畫上美麗的顏色!

【少年成長】百花有百色,臨水夫人教你惹人愛

推薦人:廖梅璇(作家)

-

《百花百色》,D.S.著,蓋亞文化,220元,【內容簡介➤】

《百花百色》描述一個性少數族群的青少年成長故事。主角宇帆幼時因性別氣質不同於周遭女孩,深感不安,家人也施加龐大壓力,直到上大學,才發現與她一樣獨特的性少數便隱藏在身邊。本書特出之處在於將擅自被父母決定性別的雙性人情節,與台灣臨水夫人信仰的「栽花換斗」儀式結合,迸出另類火花。

本書對性別氣質的討論,由母親的罪憾出發。宇帆的母親沒生下期盼的男胎,當成女兒養大的孩子也不像女生,長輩的閒言碎語如暴雨梨花針,句句扎在心頭。於是母親不自覺依隨奶奶步履,成為父權體系代理人,將裙子胸罩套在宇帆身上,膠固她的身體形象。一代代女性升格為長輩後,便不停替父權編織一張密網,將下一代女性織進經緯,動彈不得。宇帆在家庭緊繃氣氛中,感覺自己既非白花,也非紅花,更像非人的怪物。她套在恐龍布偶裝裡,幽幽說出心聲:「連自己的位置都不曉得的人,又怎會知道追求自由的方向呢?」道盡了性少數族群被排拒在體制外的迷惘。

直至離家上大學後,宇帆把握得來不易的自由,尋找同為性少數的夥伴,汲取力量,加上表姐小伶的出櫃以及奶奶的過世,母親的心理空間寬敞明亮許多,有了情感流通的通風口,母女終於真正溝通內心想法。

世上獨一無二的花,不是換來的,而是種出來的。花朵各有喜愛的土質與氣候,卻同在天空下生長;人無論長成什麼樣的形狀,也是在同一天空下,盡力呼吸。

延伸閱讀》在傳統信仰中打破性別框架:評漫畫《百花百色》

【給男同的Sex教戰】同志送給直男直女的美妙禮物

推薦人:邵祺邁(同志出版社「基本書坊」社長,同舟LGBT文史資料庫發起人)

-

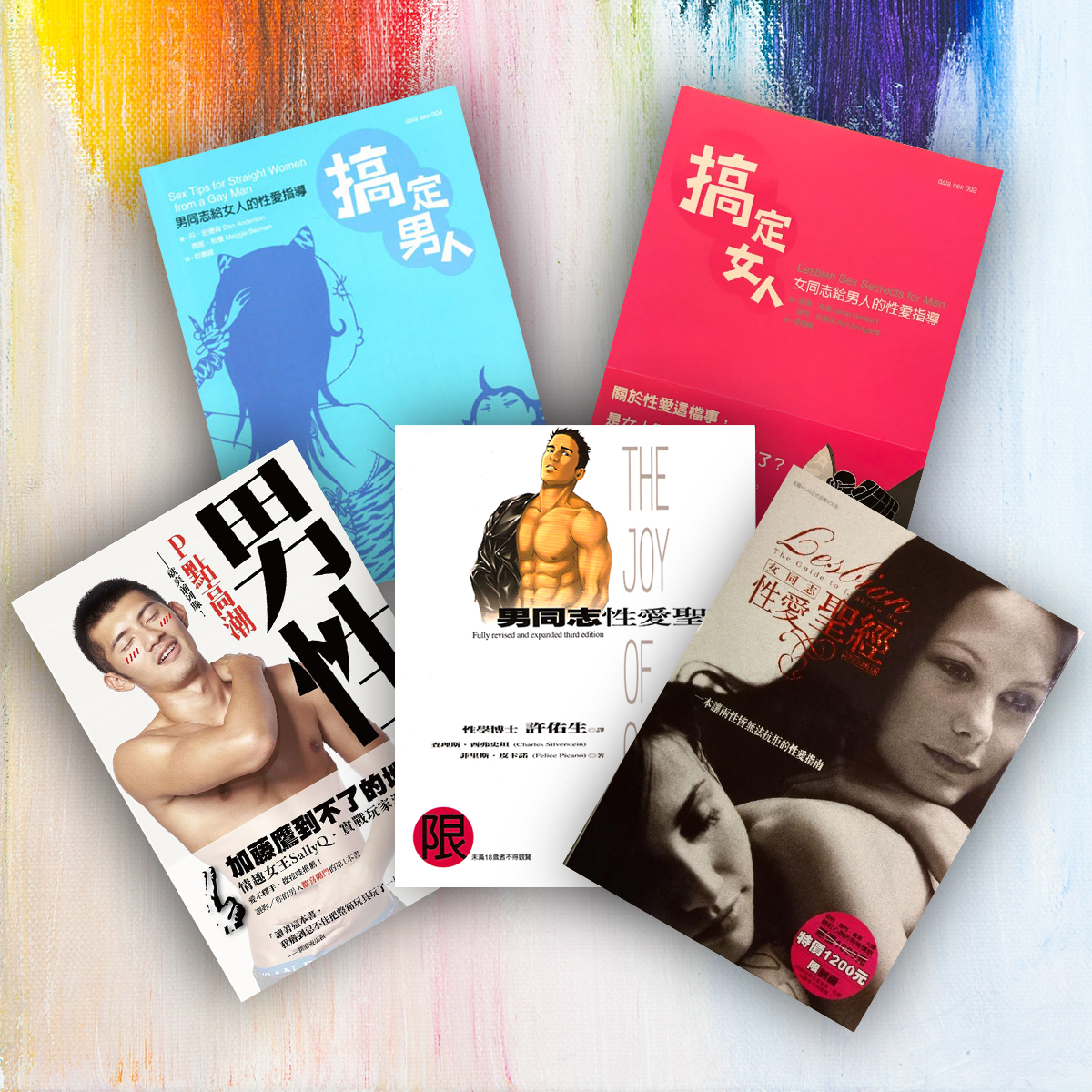

搞定男人:男同志給女人的性愛指導,丹‧安德森、瑪姬‧柏曼著,大辣出版,【內容簡介➤】

-

搞定女人:女同志給男人的性愛指導,潔美‧高達、寇特‧布倫加著,大辣出版,【內容簡介➤】

-

男同志性愛聖經,查理斯.西弗史坦、菲里斯.皮卡諾著,原水出版,【內容簡介➤】

-

男性P點高潮:就爽前列腺,查理.葛利克曼、艾絲琳.埃米吉安著,基本書坊,【內容簡介➤】

-

女同志性愛聖經,Jude Schell著,尖端出版,【內容簡介➤】

都說「最懂男人需要的,是男人」;又說「同樣身為女人,最知道如何為她帶來性的舒爽。」同志的性愛(尤其是男同志),近年因護家盟掀起的同婚之戰,被形容成道德淪喪、一試就會萬劫不復的病態行為。事實上,男男、女女的床事經驗,因為熟悉彼此身體,所以火熱、好玩,正好可以提供給異性戀做為參考,讓男與女的距離不再遙遠,雙方性事更加契合美滿。《搞定男人:男同志給女人的性愛指導》與《搞定女人:女同志給男人的性愛指導》,正是一套能讓「所有人都受益」的好書,迄今持續熱銷,更證明它的實用、有效,是男女同志送給異性戀朋友們的一份美妙禮物。

1977年在美國出版不斷改版、與時俱進的經典《男同志性愛聖經》,書中深入淺出的豐富性知識,性醫學、性衛生等正確觀念,加上性學博士許佑生的譯筆加持,是性事探索初心者最好的啟蒙與傍身之書。同樣以「聖經」為名的(護家盟已高潮),還有圖文並茂的精裝書《女同志性愛聖經》、《男同志性愛聖經》,除基礎知識外,畫面亦美不勝收。

當反同人士還在用偽醫學恫嚇民眾肛交有多麼恐怖,殊不知已有無數男性藉由探索自身後庭,得到前所未有的性福。到成人玩具商店搜尋「前列腺」,琳瑯滿目的品項絕對讓你嘆為觀止。《男性P點高潮:就爽前列腺》是目前書市唯一聚焦於前列腺高潮的專書,它破除肛交與男性氣概掛勾的迷思,從醫學、衛生,到單人練習、雙人(男男,男女)實戰,鉅細靡遺引領讀者找到傳說中的「前列腺高潮」。它造福的僅僅是男同志和男性同胞嗎?不,心存幻想、躍躍欲試的異性伴侶,也能從中得到源源不絕的啟發與靈感。

【給拉子的Sex啟蒙】Turn On性愛機關,開心玩好健康

推薦人:Amy林昱君(台灣同志諮詢熱線社群發展部主任)

-

拉子性愛寶典2.0 女同志開心玩 好健康,台灣同志諮詢熱線協會親密關係小組著,同志諮詢熱線 / 社團法人台灣同志諮詢熱線協會出版【內容簡介➤】

在成長過程裡一般人能夠得到正規又不恐性的性教育機會很少,不是把男女學生分開然後我們永遠不知道對方上了什麼內容,就是老師帶學生看墮胎影片,試圖用這樣的影片告訴學生們不可以太早有性經驗,不然後果不堪設想之類的。而身為一位女同志,得到的資源就更少了,我們在常見的伴侶相處裡找不到自己的位子,既無法把自己代入A片裡的女生,也無法把自己代為男生,常見的女女A片目標群也是以異性戀男性為主,身為一個同性戀女性,得要夾縫中求生存。

第一次驚喜地發現女同志羅曼史小說是集合出版社的書,由女同志作者的視角出發,就是與一般異性戀作者很不同。不用再看異性戀那種絕對的男強女弱伴侶關係,女生跟女生之間的微妙化學變化真的是身處在女同志關係裡的人才能理解的。而女同志羅曼史書籍的出現,對我來說也代表一種「被看見」。一直以來女生跟女生的感情很容易被解讀成好姊妹、手帕交,或是以為我們友情跟愛情分不清楚,而當面對「性」這件事時,彷彿一切都噤了聲,沒討論,甚至沒出現,女生跟女生的性也只能在迷霧中摸索,透過口耳相傳的方式相互學習。

在感知女同志的性資源稀少的情況下,我任職的同志諮詢熱線協會,於2017年推出了新一版的女同志性愛寶典《拉子性愛寶典2.0:女同志開心玩好健康》,編寫了目前坊間女女性愛方面的各種歡愉或困境。我們期望接下來世代的女同志們不再走冤枉路,早早開啟享受性愛的機關。

延伸閱讀》致那些(消失中的)女同志流連的城市地景●

同婚過後,持續理解 下》面對親密關係難題,8位名人教你如何去愛的好書

【生育】同志不能養小孩(屁),增產報國的求子工具書

推薦人:吳少喬(同運工作者)

同婚法案通過後不僅是圓滿了結婚的夢想,也有更多同志族群期盼擁有自己的下一代。《彩虹寶寶奇幻之旅》是一本由家長與專家編寫的,非常簡單且實用的MIT「求子工具書」。從同志的生育途徑解說、各種人工生殖方式的介紹、大概費用療程、精子銀行選購等等細節。對於想要有孩子的同志們,本書會是最簡單入門的生育手冊!但生兒育女不僅是如何生下寶寶,更有種種難關等著非典型家庭的同志族群挑戰。書中也有許多家長提問解答,可以幫助許多對於生育裹足不前的同志,瞭解到身為家長有更多甜蜜負荷與坦承身世的必要原因。

【關係經營】同志不只性器官

推薦人:瞿欣怡(小貓流文化總編輯)

《性意思史》是一本很有「意思」的書。其中的短篇〈性意思史〉幾乎成為本書的代表。那是一個小女孩成長的故事,從小路易無意間發現的性刺激,到少女時初戀的曖昧,一直到成年之後飄移在愛與性之間。整本書不只精心短句讓人驚艷,更有許多轉折讓人笑了出來。更重要的是,儘管這是一本談「性」的書,但性根本無所不在,所以書裡有愛,還有茫然斷裂的人,如何在愛與性中漂流。當反同的人們不斷用性攻擊同志時,更應該邀請他們看看這本書,性才不是器官交合那麼單調無聊(白眼)。

最早讀陳雪,是讀《惡女書》,陳雪跟我都很年輕,情慾、愛情都很張揚,好像一顆移動炸彈,隨處爆炸,哪裡想得到20年後,我們會各自擁有如此平靜的生活。《惡女書》是烈酒,《同婚十年》是溫茶,清雅芳香。歲月是美好的,誰年輕時不經歷大風大浪,唯有如此,才能換得中年的我們安然使舵。讀《同婚十年》,看阿早做菜、聽陳雪談情,滿滿都是愛。如果有異性戀友人不懂同婚,請送他這本書,他會明白的。

前路艱辛。當同志運動突破障礙,終於取得婚權的那一刻,上萬人在青島東路淋雨、歡呼、哭泣,我卻一直想著那些不在的人。我想起邱妙津、田啟元,想起美麗少年陳俊志。如果他們還在就好了。《揚起彩虹旗:我的同志經驗1990-2001》記錄了台灣同志運動的前半段,收錄了前行者們的文章與故事,因為他們,我們才能如此驕傲。

延伸閱讀》當我們談論性,我們談的是解除防衛:張亦絢vs.紀大偉談《性意思史》

【變性】歷史政治與國家暴力總是混搭的

推薦人:許哲彬(四把椅子劇團藝術總監)

劇本文類在已屬小眾的台灣文學界,可以算是邊緣中的邊緣吧。近年來劇作家簡莉穎的作品吸引了許多從未接觸過劇場的觀眾「入坑」,她的兩本劇本集讓我們得以在走出劇場後,再次從文字中感受簡莉穎精準描寫人性的魅力。

身為女性與同志,性別議題雖然並非簡莉穎唯一的書寫題材,卻是最能夠反映她面向當代社會現實的創作企圖。收錄在《春眠:簡莉穎劇本集1》的獨幕室內劇〈你變了於是我〉描寫一對女同志,其中一人想要變性、另一人卻愛她原本的身體;變化中的身軀對應兩人的關係,時好時壞,卻隨時可能結束。通篇的寫實筆調令人共鳴,但結尾又如一首美得心碎的詩。

當談及性別,權力勢必隨之而生。《服妖之鑑》在2016年首演之際便引起熱烈討論,簡莉穎直白承認創作的初衷起因於「謝盈萱穿男裝太帥」,但「變裝」的題材在她筆下卻能夠從後漢「服妖」之說與明朝戲曲的靈感,幻化成一個「有變裝癖的白色恐怖時期國民黨警察」的三生三世愛情故事。歷史政治與國家暴力混搭著浪漫奇譚,也照見了更宏大的認同議題。

「哭著哭著就笑了。」簡莉穎的對白如針札心同時也機智幽默,除卻同志文學的刻版悲情印象,簡莉穎的作品難以、也不該被貼上任何標籤,她所寫的,就是你我共感的大小事。

延伸閱讀》運動可以創作,創作就是運動——《春眠》簡莉穎V.S.《幽魂訥訥》顏訥

【溝通】面對同志與家人走不過的心結

推薦人:黃惠偵 (紀錄片導演)

如果,你因為知道了親近的家人親友身為同志,而有許多困惑與情緒、不知道該怎麼面對,甚至為此而爭吵或冷戰,別擔心,那是正常的反應。關心則亂,我們所有人都一樣。幸運的是,現在的我們擁有那樣多的機會,可以去傾聽其他人是如何走過這一切。

《讓傷痕說話:一位精神科醫師遇見的那些彩虹人生》,這本書中的多篇文字讀來都讓人覺得心驚,因為故事中一組又一組的家人們彷彿自由搏擊一般,奮力地傷害與被傷害著。那些不是發生在競技場,而是他們一天又一天的日常。若是你選擇翻開這本書,請記得這些故事希望展示的並不止是傷痕,而是讓我們知道其實可以有更好的方法,讓那傷痕不必留在任何人身上。

要是擔心真實記錄的文字讀來太錐心強烈,那麼看看漫畫《弟之夫》也很好。你可以放開心跟著故事裡頭那個仍然天真、還未被太多世故影響的小女孩夏菜,重新思考什麼是正常,什麼是奇怪?也跟著夏菜的父親,好好去看清自己對於同志家人過不去的心結,究竟源自於哪裡?

如果,你是因為家人不理解而受了傷的同志朋友,希望這些書也能有機會被你看到。不是為了以傷療傷,而是希望這些故事可能會讓你想起,那些曾經傷了我們的家人,他們種種失了分寸的慌亂,許是因為關心。

延伸閱讀》從無極SM到非典親情:關於田龜源五郎和《弟之夫》

【性別教育】掙脫標籤要從小,找到自己的顏色

推薦人:翁麗淑 (新北市鷺江國民小學教師,台灣性別平等協會理事、台灣親子共學教育促進會理事)

小紅是隻傷腦筋的蠟筆,不管畫什麼都遠離大家的期待,草莓、消防車、紅燈……都完全不對勁。原以為跟別人合作會好一點,於是找黃色合作,以為可以畫出漂亮的橘子,結果出現的是憋扭的綠。家人、同學、師長們有各種批評和指導,覺得他太懶、太笨、對自己不夠嚴厲,甚至有人想要幫他修正,膠帶來黏一黏,剪刀來把標籤剪個洞,削鉛筆機把頭削尖,但不管小紅花多少時間練習,還是畫不出紅色……

小紅極度沮喪,這時,可愛的紫莓色蠟筆請小紅幫忙畫出海洋,並且一直鼓勵他。沒想到小紅畫出了美麗湛藍的海洋,連漂亮的天空、藍莓、藍色的鯨魚、藍色的鳥都輕而易舉就完成了!原來,小紅是隻貼錯標籤的蠟筆,他其實是藍色。

許多人可能都有類似的經驗,被賦予某個標籤,但那並非我們的真實本色,於是我們把事情弄得很糟,周遭的人也很傷腦筋,但某一天,我們找到自己的舞台,便能輕鬆快樂地發光!

小紅也代表了跨性別族群,在成長的過程中發現自己的身體和性別認同是不一樣的,身體像是一個貼錯的標籤,靈魂的性別認同才是重點。

像小紅一樣,在成長的過程中充滿許多挫折與無力,身旁的師長好友也總是有各種批評。期許仍在追尋性別認同的人能從本書找到力量。對更多讀者,也別忘了要像紫莓色蠟筆一樣,有開闊的心胸和友善的對待,讓每一位身旁的小紅都有機會因為鼓勵而找到自己的顏色,讓每個生命都能畫上美麗的顏色!

【少年成長】百花有百色,臨水夫人教你惹人愛

推薦人:廖梅璇(作家)

《百花百色》描述一個性少數族群的青少年成長故事。主角宇帆幼時因性別氣質不同於周遭女孩,深感不安,家人也施加龐大壓力,直到上大學,才發現與她一樣獨特的性少數便隱藏在身邊。本書特出之處在於將擅自被父母決定性別的雙性人情節,與台灣臨水夫人信仰的「栽花換斗」儀式結合,迸出另類火花。

本書對性別氣質的討論,由母親的罪憾出發。宇帆的母親沒生下期盼的男胎,當成女兒養大的孩子也不像女生,長輩的閒言碎語如暴雨梨花針,句句扎在心頭。於是母親不自覺依隨奶奶步履,成為父權體系代理人,將裙子胸罩套在宇帆身上,膠固她的身體形象。一代代女性升格為長輩後,便不停替父權編織一張密網,將下一代女性織進經緯,動彈不得。宇帆在家庭緊繃氣氛中,感覺自己既非白花,也非紅花,更像非人的怪物。她套在恐龍布偶裝裡,幽幽說出心聲:「連自己的位置都不曉得的人,又怎會知道追求自由的方向呢?」道盡了性少數族群被排拒在體制外的迷惘。

直至離家上大學後,宇帆把握得來不易的自由,尋找同為性少數的夥伴,汲取力量,加上表姐小伶的出櫃以及奶奶的過世,母親的心理空間寬敞明亮許多,有了情感流通的通風口,母女終於真正溝通內心想法。

世上獨一無二的花,不是換來的,而是種出來的。花朵各有喜愛的土質與氣候,卻同在天空下生長;人無論長成什麼樣的形狀,也是在同一天空下,盡力呼吸。

延伸閱讀》在傳統信仰中打破性別框架:評漫畫《百花百色》

【給男同的Sex教戰】同志送給直男直女的美妙禮物

推薦人:邵祺邁(同志出版社「基本書坊」社長,同舟LGBT文史資料庫發起人)

都說「最懂男人需要的,是男人」;又說「同樣身為女人,最知道如何為她帶來性的舒爽。」同志的性愛(尤其是男同志),近年因護家盟掀起的同婚之戰,被形容成道德淪喪、一試就會萬劫不復的病態行為。事實上,男男、女女的床事經驗,因為熟悉彼此身體,所以火熱、好玩,正好可以提供給異性戀做為參考,讓男與女的距離不再遙遠,雙方性事更加契合美滿。《搞定男人:男同志給女人的性愛指導》與《搞定女人:女同志給男人的性愛指導》,正是一套能讓「所有人都受益」的好書,迄今持續熱銷,更證明它的實用、有效,是男女同志送給異性戀朋友們的一份美妙禮物。

1977年在美國出版不斷改版、與時俱進的經典《男同志性愛聖經》,書中深入淺出的豐富性知識,性醫學、性衛生等正確觀念,加上性學博士許佑生的譯筆加持,是性事探索初心者最好的啟蒙與傍身之書。同樣以「聖經」為名的(護家盟已高潮),還有圖文並茂的精裝書《女同志性愛聖經》、《男同志性愛聖經》,除基礎知識外,畫面亦美不勝收。

當反同人士還在用偽醫學恫嚇民眾肛交有多麼恐怖,殊不知已有無數男性藉由探索自身後庭,得到前所未有的性福。到成人玩具商店搜尋「前列腺」,琳瑯滿目的品項絕對讓你嘆為觀止。《男性P點高潮:就爽前列腺》是目前書市唯一聚焦於前列腺高潮的專書,它破除肛交與男性氣概掛勾的迷思,從醫學、衛生,到單人練習、雙人(男男,男女)實戰,鉅細靡遺引領讀者找到傳說中的「前列腺高潮」。它造福的僅僅是男同志和男性同胞嗎?不,心存幻想、躍躍欲試的異性伴侶,也能從中得到源源不絕的啟發與靈感。

【給拉子的Sex啟蒙】Turn On性愛機關,開心玩好健康

推薦人:Amy林昱君(台灣同志諮詢熱線社群發展部主任)

在成長過程裡一般人能夠得到正規又不恐性的性教育機會很少,不是把男女學生分開然後我們永遠不知道對方上了什麼內容,就是老師帶學生看墮胎影片,試圖用這樣的影片告訴學生們不可以太早有性經驗,不然後果不堪設想之類的。而身為一位女同志,得到的資源就更少了,我們在常見的伴侶相處裡找不到自己的位子,既無法把自己代入A片裡的女生,也無法把自己代為男生,常見的女女A片目標群也是以異性戀男性為主,身為一個同性戀女性,得要夾縫中求生存。

第一次驚喜地發現女同志羅曼史小說是集合出版社的書,由女同志作者的視角出發,就是與一般異性戀作者很不同。不用再看異性戀那種絕對的男強女弱伴侶關係,女生跟女生之間的微妙化學變化真的是身處在女同志關係裡的人才能理解的。而女同志羅曼史書籍的出現,對我來說也代表一種「被看見」。一直以來女生跟女生的感情很容易被解讀成好姊妹、手帕交,或是以為我們友情跟愛情分不清楚,而當面對「性」這件事時,彷彿一切都噤了聲,沒討論,甚至沒出現,女生跟女生的性也只能在迷霧中摸索,透過口耳相傳的方式相互學習。

在感知女同志的性資源稀少的情況下,我任職的同志諮詢熱線協會,於2017年推出了新一版的女同志性愛寶典《拉子性愛寶典2.0:女同志開心玩好健康》,編寫了目前坊間女女性愛方面的各種歡愉或困境。我們期望接下來世代的女同志們不再走冤枉路,早早開啟享受性愛的機關。

延伸閱讀》致那些(消失中的)女同志流連的城市地景●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量