閱讀通信 Vol.050》談論鬼怪的一百種方法

整理:阿多利

每到夏天我要去海邊

海邊有個漂亮高雄妹

只打電話不常見面我好想念

不知她會在哪個海邊 ~~🎶

鬼月到,夏天到,通通編以前去KTV一定會唱脫拉庫樂團的這首〈我愛夏天〉,但仔細看看歌詞,好像有......水鬼?(被打

還記得通通編小時候最愛看「孫叔叔說鬼故事」系列(透露年齡啦!!),或是像電視上常播的《中國民間故事》、《鬼話連篇》啦,還有那種放在廟宇裡的警世漫畫啦(比恐嚇小朋友「做壞事警察會來抓你哦」還有用),通通在通通編的守備範圍內🤼♂🤼♂🤼♂

如此如此這般這般,於是通通編從小就迷上了妖魔鬼怪......但也因此超級怕黑இдஇ

鬼門剛開,不知為何通通編在編輯部這邊已經感受到來自背後的寒意😱😱😱

咦原來是住在台灣的妖魔鬼怪啊還以為是總編呢......咳嗯!且看鬼月特企:

- 【焦點】人說要有鬼就有了鬼:訪小說家&「妖氣都市」策展人瀟湘神

- 【特展】不只在鄉野,妖氣橫流,都市縱走:「妖氣都市」鬼怪文學與當代藝術特展

- 【書評】這些妖怪不恐怖:甘耀明點評群妖繽紛的鬼島

- 【漫畫】有個東西在那裡,我們把它奪回來:民俗文化與台灣漫畫

- 【繪本】神仙妖怪到人間:劉如桂與角斯的鬼怪繪本

- 【桌游】要做神仙眷屬,先當妖怪夫妻:桌遊《台灣妖怪鬪陣》

凹嗚,通通編受O編所託,要來關(ㄆㄢˊ)心(ㄨㄣˋ)一下讀者們是不是有接收到我們持續發出的線上廣播呢?正在吃泡麵的、滑手機的、還沒收聽的你,快點打開耳朵,參與這盛大又熱鬧的系列慶典:

-

【閱讀隨身聽.EP4】賀景濱/用文學對現況提問:科幻對當代的思索

「只要有愛,一切都沒問題了!」

這麼想(或是正在想色色的事情)的你、錯過現場的你,千萬別錯過本回漫畫家星期一回收日跟作家楊双子「百合充滿」的對談,且看引言:

「我覺得古今中外的少女心都差不多。」現場瀰漫一股了然的笑意,略有幾聲大笑情不自禁。「就是多愁善感啊!青春期的少女們正在建立自己的人生價值觀,處在勾勒理想藍圖的狀態,加上容易幻滅的妄想。還有就是在日本時代出現的少女小說,有環境與空間上的侷限性,不像現在有網路,所以在描述上也需要關注這一點。」楊双子說。

「對!」星期一露出贊同的微笑:「這是我很喜歡你的一點。」

「是怎樣?這是告白嗎?!」楊双子表示驚恐😳😳😳

通通編就不多說了,百合控快看過來:

也別錯過這週的書人生跟最新短評哦:

- 【書.人生.林立青】我的書

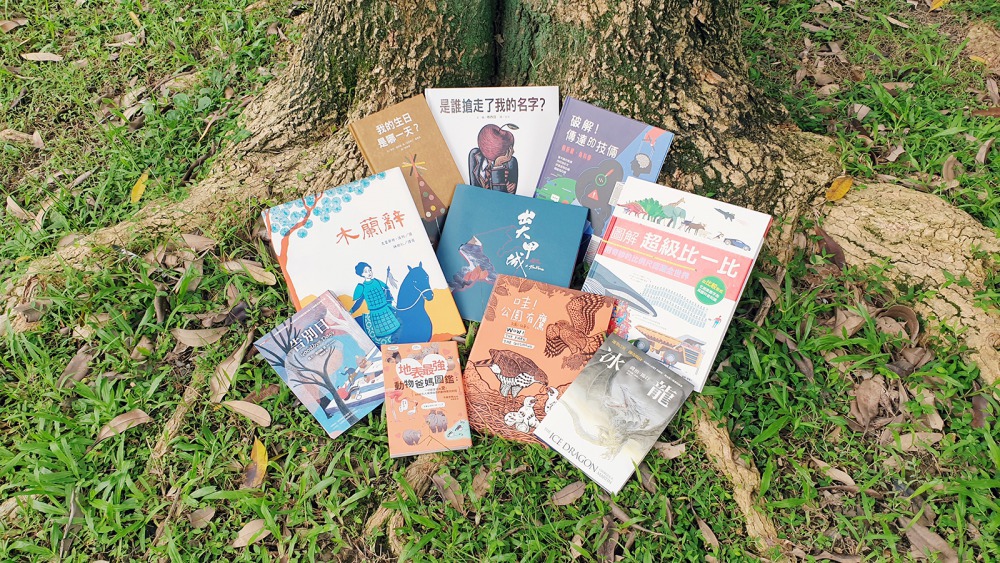

- 【每週好書.童書短評】#43 陪孩子判斷真偽,獨立思考

|是誰搶走了我的名字|破解!傳達的技倆|木蘭辭|哇!公園有鷹|圖解超級比一比|冰龍|告別日|地表最強動物爸媽圖鑑|出大甲城|我的生日是哪一天|

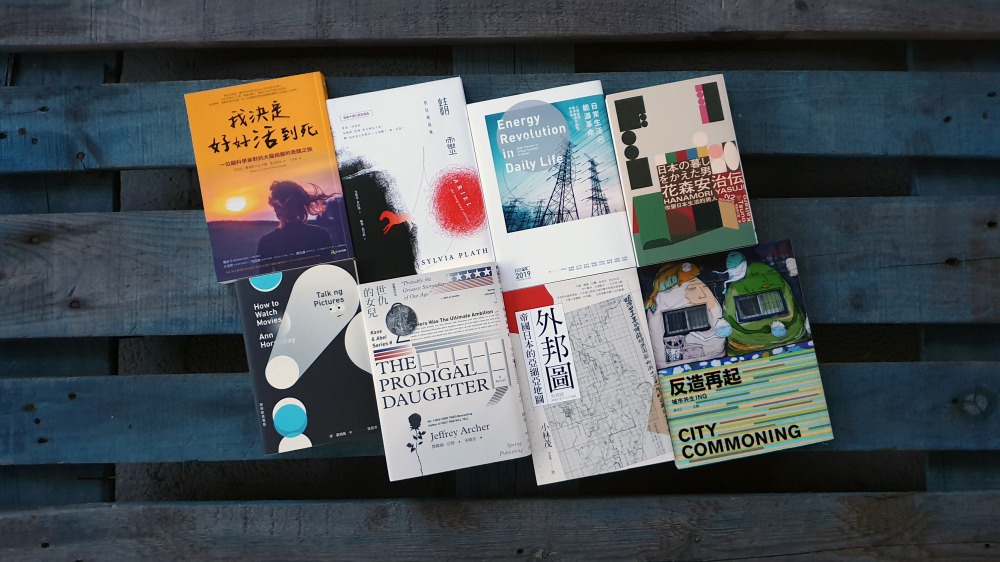

- 【每週好書.OB短評】#190 凌駕心智的極品好書懶人包

|改變日本生活的男人|我決定好好活到死|精靈:普拉絲詩集|世仇的女兒|如何欣賞電影|反造再起|日常生活的能源革命|外邦圖:帝國日本的亞細亞地圖|

▇8/2(五)~8/11(日)活動預告

通通編每週都在埋頭整理閱讀活動,就是為了週五給大家一些出遊靈感,如果想要自己找藝文活動,請上:Openbook閱讀通

●8/2(五)

15:00

▶【2019新北市兒童藝術節】系列活動-小老闆市集 熱烈報名中

地點:2019新北市兒童藝術節(新北市板橋市民廣場舞台右側 一樓迴廊)【活動頁面➤】19:00

▶【我們的文學夢】系列講座──李志薔:文學的影像.影像的文學

地點:紀州庵文學森林(台北市中正區同安街107號)【活動頁面➤】19:30

▶成為職業漫畫家,同學,你準備好了嗎?|教練,我想畫漫畫

地點:讀字書店(臺北市大安區和平東路一段104巷6號)【活動頁面➤】▶【免費講座】從3歲到10歲都適用的阿德勒教養觀念

地點:TABF 台灣金融研訓院書店(台北市中正區羅斯福路三段62號)【活動頁面➤】

▶火山 · 龍舌蘭 · 愛情:文學中的墨西哥身影

地點:小小書房(新北市永和區文化路192巷4弄2-1號)【活動頁面➤】

●8/3(六)

14:00

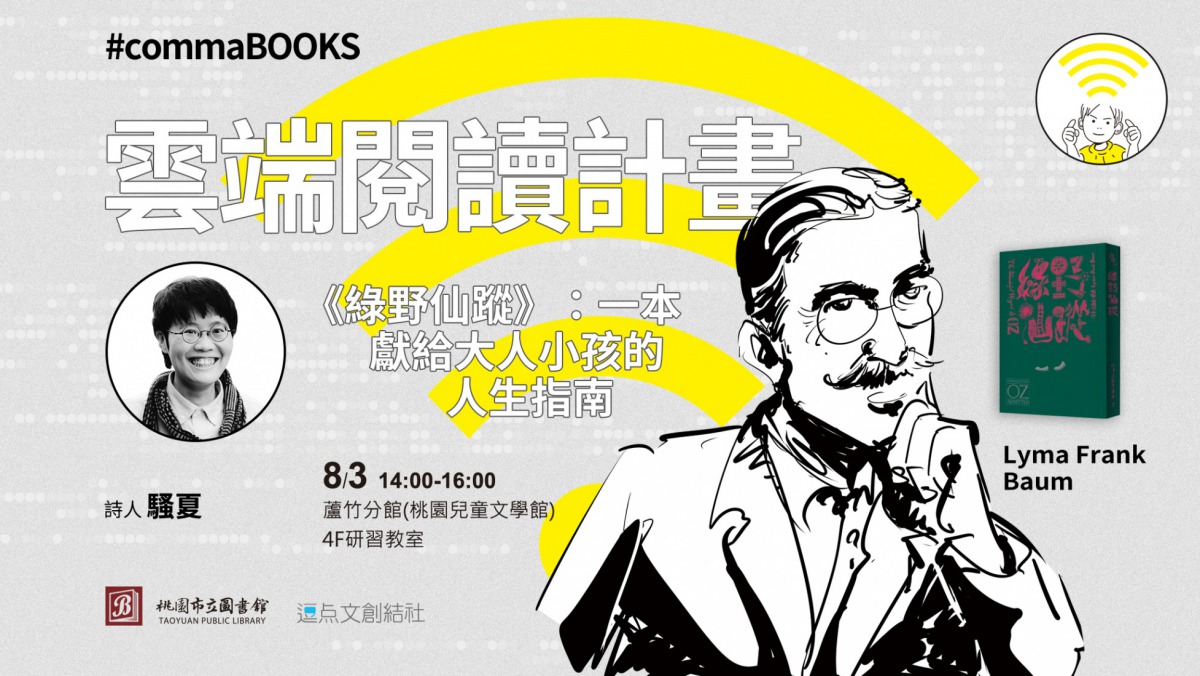

▶《綠野仙蹤》:一本獻給大人小孩的人生指南

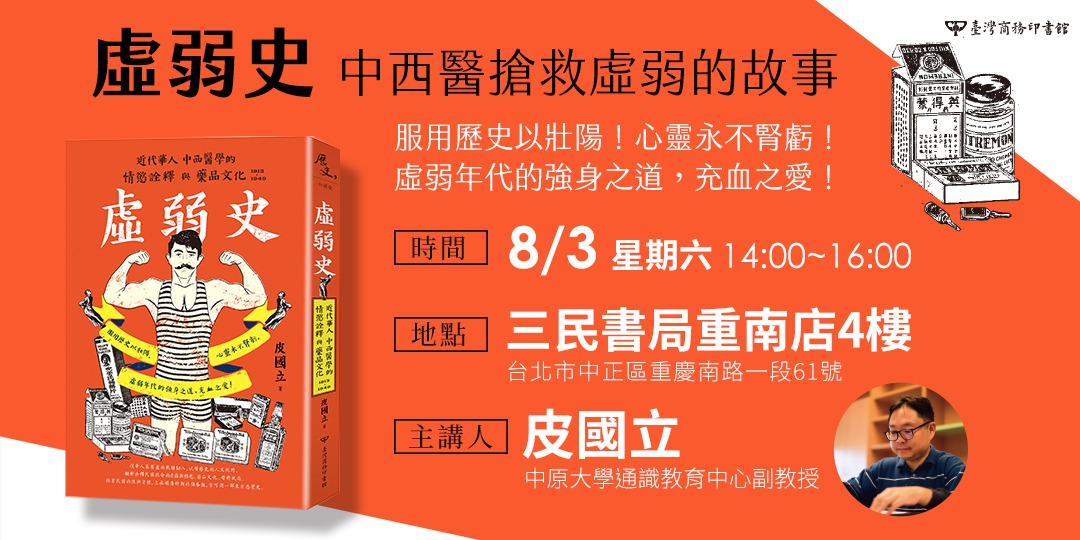

地點:桃園市立圖書館蘆竹分館(桃園市桃園市蘆竹區五福一路255號)【活動頁面➤】▶虛弱史-中西醫搶救虛弱的故事

地點:三民書店重南店(台北市中正區重慶南路一段61號)【活動頁面➤】▶陳芳明人文講座 2019年暑期班「台灣文學經典閱讀」

地點:國立政治大學文學院百年樓(臺北市指南路二段64號)【活動頁面➤】15:00

▶有關正義、空間與城市的論辯——《空間正義》新書分享會

地點:金石堂書店汀洲店(臺北市中正區汀州路3段184號)【活動頁面➤】

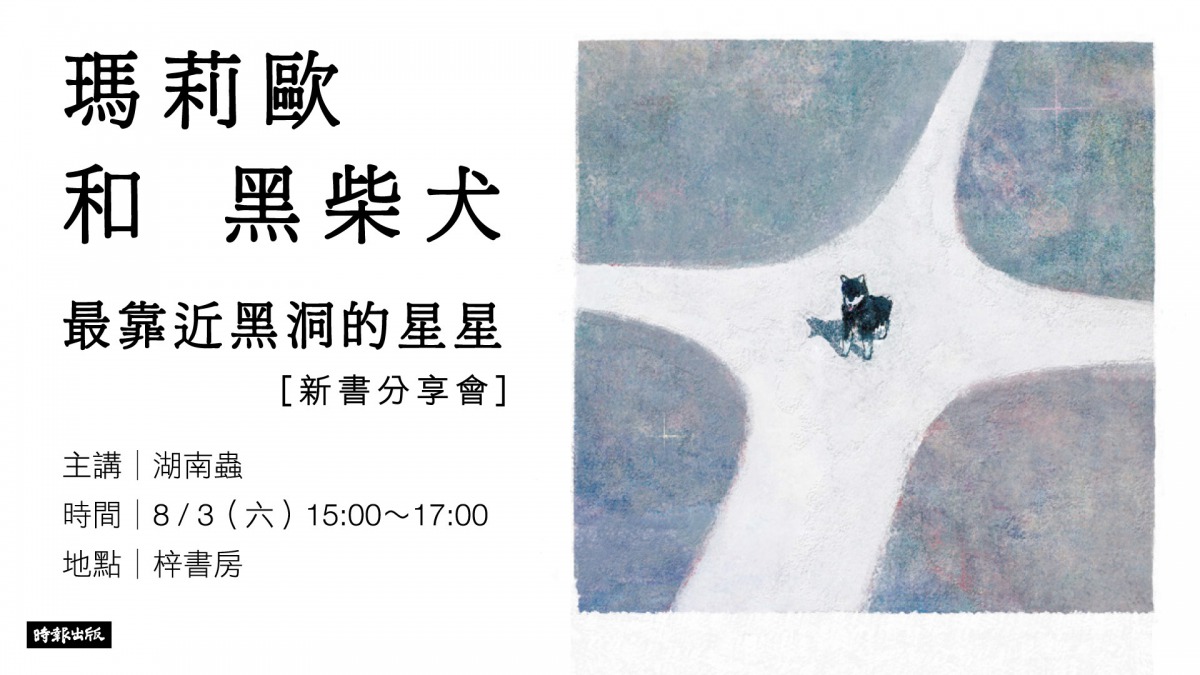

▶瑪莉歐和黑柴犬——《最靠近黑洞的星星》新書分享會

地點:梓書房(臺中市西區福人街89號)【活動頁面➤】17:30

▶愛女、厭女,說分明

地點:女書店(臺北市臺北市新生南路56巷7號2樓)【活動頁面➤】

●8/4(日)

11:00

▶泰山森林書屋-7、8月份暑假親子繪本活動

地點:泰山森林書屋(新北市泰山區辭修路九號2樓)【活動頁面➤】14:30

▶破解愛女/厭女的迷陣

地點:新手書店(臺中市西區向上北路129號)【活動頁面➤】

●8/7(三)

19:30

▶8.7 登場!2019 出版社向讀者報品,PART II.

地點:小小書房(新北市永和區文化路192巷4弄2之1號)【活動頁面➤】20:00

▶《帝國的思考》讀書會

地點:誠品敦南店夜講堂 (臺北市敦化南路一段245號)【活動頁面➤】

●8/9(五)

19:30

▶城裡的漫畫,把夢照亮|教練,我想畫漫畫

地點:薄霧書店(臺北市中正區羅斯福路三段302號)【活動頁面➤】

▶8.9 全面滲透的「中國因素」,該怎麼辦?——吳介民老師講座

地點:小小書房(新北市永和區文化路192巷4弄2之1號)【活動頁面➤】

●8/10(六)

14:00

▶共時的星叢:「風車詩社」與跨界域藝術時代座談會暨專家導賞

地點:101展覽室(101 Gallery)(臺中市西區五權西路一段2號)【活動頁面➤】

▶一起來到我們的下面:兼談女性主義為什麼漏接了房思琪?

地點:女書店(臺北市大安區新生南路三段56巷7號) 【活動頁面➤】

▶透過書寫拯救消逝的回憶|家族書寫工作坊

地點:紀州庵文學森林(臺北市中正區同安街107 號 新館3樓)【活動頁面➤】

▶不得已的鬥士新書發表會暨「面對死亡的智慧-安寧緩和醫療」講座

地點:金融研訓院 1樓大廳(臺北市中正區羅斯福路三段62號)【活動頁面➤】

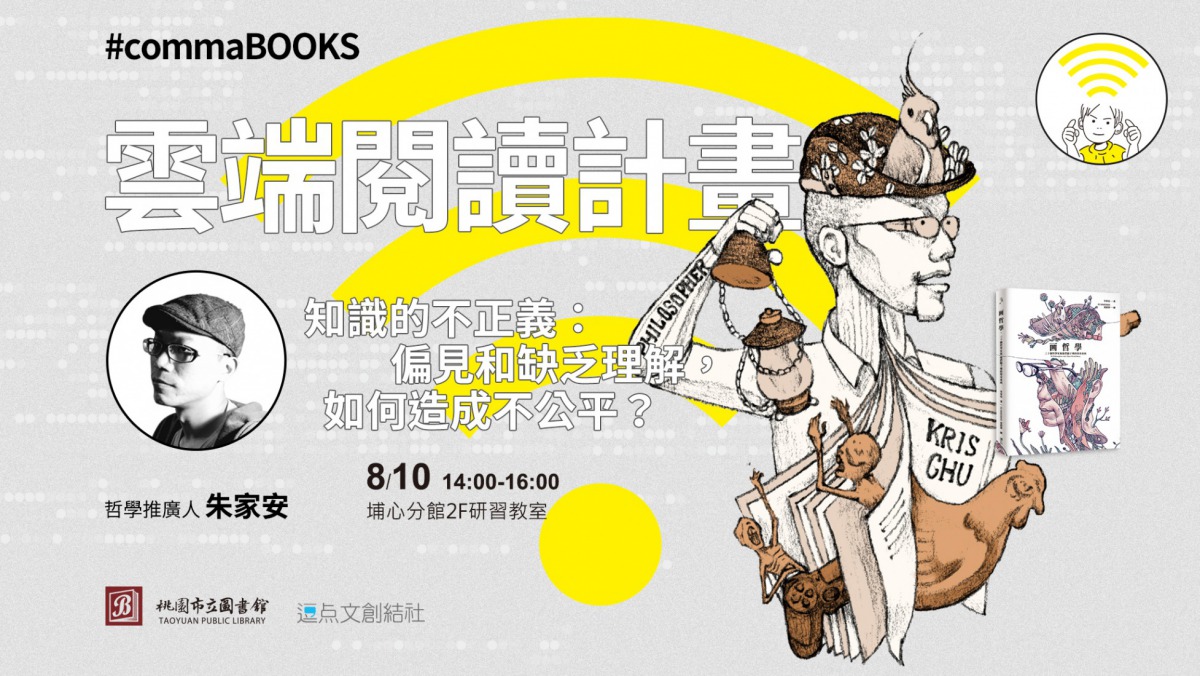

▶知識的不正義:偏見和缺乏理解,如何造成不公平?

地點:桃園市立圖書館埔心分館(桃園市桃園市楊梅區中興路145號)【活動頁面➤】

▶金車文學講堂:韓良憶談「無心插柳:一個飲食作家的自白」

地點:金車文藝中心南京館(臺北市中山區南京東路二段1號3樓)【活動頁面➤】

▶陳芳明人文講座 2019年暑期班「台灣文學經典閱讀」

地點:國立政治大學文學院百年樓(臺北市指南路二段64號)【活動頁面➤】19:30

▶{免費入場}8.10《折翼驛鄉:宏德新村2號的移工》書友會

地點:小小書房(新北市永和區文化路192巷4弄2-1號)【活動頁面➤】

●8/11(日)

11:00

▶泰山森林書屋-7、8月份暑假親子繪本活動

地點:泰山森林書屋(新北市泰山區辭修路九號2樓)【活動頁面➤】13:00

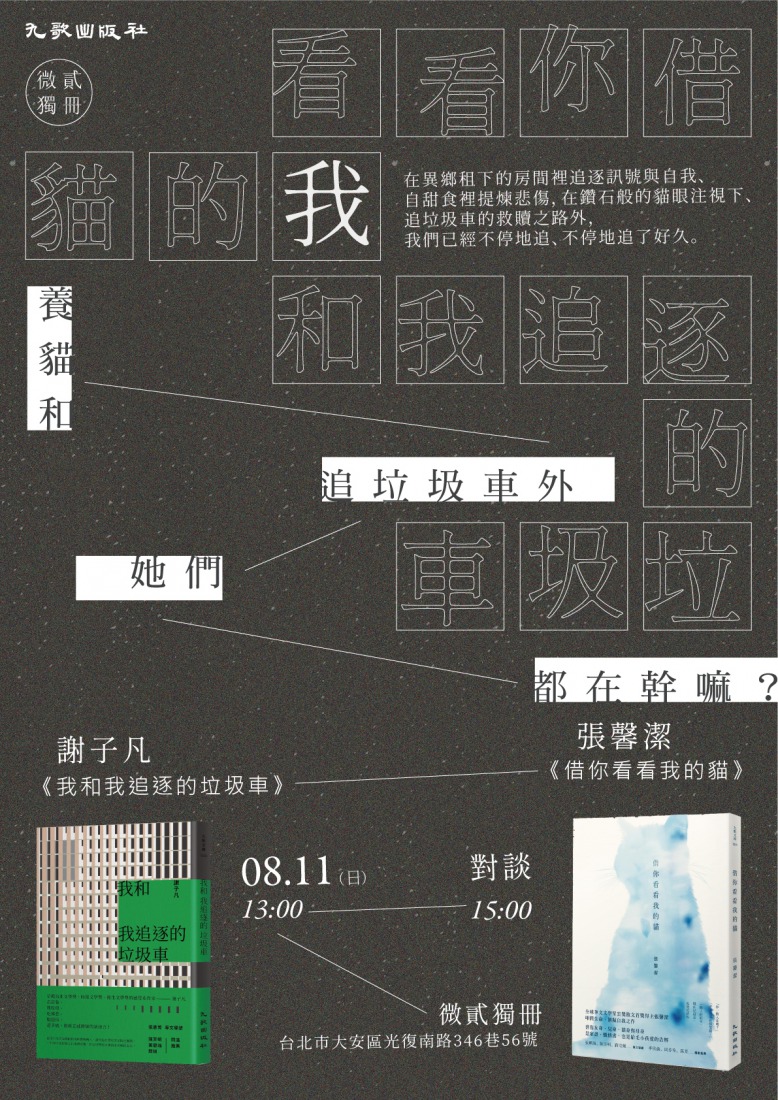

▶養貓和追垃圾車之外,她們都在幹嘛?── 謝子凡 X 張馨潔

地點:微貳獨冊(臺北市台北市大安區光復南路346巷56號)【活動頁面➤】

15:00

▶厭女之教誰之過──跨越情感/性教育的關卡

地點:三餘書店(高雄市新興區中正二路214號)【活動頁面➤】

中國書房》自我監控+外包審查,中國網路文學平台哀鴻遍野

「從0到1不容易,但從1到0可能就在一夜之間。」這是月前中國人民網(people.cn)與新榜學院於北京合辦「風控師訓練營」的宣傳文案,意指中國新媒體倘若沒有做好「內容風險控管」,當局可以隨時讓你說關就關。

這段話不單充滿白紙黑字大喇喇的威嚇感,同時也是中國正在發生、且逐年加劇的現在進行式。

近年中國國家主席習近平不斷擴大對網路的思想控制,致使中國的內容審查制度越趨收緊、嚴打。許多大型數位集團(例如騰訊、百度)與各種遊戲平台早已自雇審查員,用以配合政府「掃黃打非」的政策名義,來刪除用戶各種「政治不正確」的言論。

新媒體內容風險防控實戰訓練營文宣(取自人民網)

▉網路文學自我審查,風聲鶴唳

中國的網路文學每年創造百億產值,知名的文學平台如起點中文網、晉江文學城等,不論是讀者數或寫手數量都創下了海量人潮。近幾年來中國作家協會在各地相繼成立網路作協,轄下的魯迅文學院甚至特別開設網路作家班,以扶持網路文學的發展。

然而在越來越緊縮的言論控制下,輕則用戶被鎖文屏蔽、重則公司被約談停業,甚至還有BL作者天一重判十年半的殷鑑不遠,「自我審查」形成每個相關人等與單位內心風聲鶴唳的小警總,已不是一天兩天的事。

由新民網和上海市互聯網違法和不良信息舉報中心主辦的舉報網路亂象活動海報

但即便人人自我設限,難處是「敏感詞庫」加密又不斷更新,沒有人能保證哪天會不會誤觸「涉黃(色情)」、「涉政(政治)」、「涉黑(暴力)」的地雷。網路盛傳在平台上發表文章的敏感詞禁令洋洋灑灑,諸如奇幻文學裡「(建國後)動物不可成精」、涉黃標準為「脖子以下不能寫」、涉黑標準是黑警、貪腐、官商勾結等情節也禁止云云。另有中國網文作者被告知無法通過審查,原因是文章裡的「葡萄」引起不當聯想、形容寶石「碩大」一詞也遭殃。還有作者被警告,書名不能出現「恐怖」二字、現役軍人不可以談愛情。

(取自pixabay)

儘管沒人知道葡萄如何牽涉淫穢色情或血腥暴力,總之網路文學自律的結果,導致當前中國的網路文學平台推出的文章多為日常向、輕鬆向。

雪上加霜的是,近日更有網路耳語指出:今年的重點還包括嚴打「甜寵愛情」,理由為「現實愛情並非一帆風順」。雖然消息來源未獲證實,但林林總總的思想審查「成果」,已引起遍地哀嚎和質疑:「那我們還剩下什麼可以寫/讀?」

▉掃黃打非越演越烈

想了解中共的內容審查制度,必須從中國國家新聞出版廣電總局負責組織查處的「掃黃打非」行動說起。

「掃黃打非」是中國特有的政策專用術語,是以「維護國家安全」、「淨化文化市場秩序」為名,進行的思想控制行動。執法部門為中國「全國掃黃打非工作小組辦公室」(簡稱掃黃打非辦),為中共中央宣傳部成立於1989年的內設機構。例如在北京奧運、上海世博與兩會兩節期間,加強思想市場(出版品)的監管工作。

自2014年起,掃黃打非辦為了達到常年化、行動化的目標,開始每年發起全國各地辦公室重點排查的「淨網」(主要針對文學網站)、「護苗」(查處涉黑涉黃出版品)、「秋風」(整治新聞傳播秩序)等專項行動。

今(2019)年尤其為了慶祝新中國成立70周年、共產黨建黨100周年,因此掃黃打非的領導層級特別高,是由中共中央宣傳部部長督戰,副部長親自執行;打擊範圍也特別廣,擴及各種視聽娛樂、電視電台、紙媒網媒、直播等全面深入掃蕩;時間也特別長,除了表訂3至11月的8個月期間,據傳實際將持續進行到2021年底。

重點是,今年初,一份出自掃黃打非辦的公告就明文指出:「做為慶祝新中國70歲大壽的賀禮,這波行動,勢必會『做出』幾個『典型』出來」,以茲年底重點報告(政績、表功)之用。

於是,咸認為最大、最成功的知名網路文學網站「起點中文網」就被以「對於用戶發布違法違規信息未盡管理責任」的理由,勒令於全面整頓期間必須停止營運,以達到切實「淨化」網路環境。

根據估計,起點中文網因此一夕消失了近120萬部作品,如今除了首頁充斥「嚴肅整改、隨手舉報」的口號(註:2018年底掃黃打非新規,舉報最高獎金60萬人民幣),更將舉報化為競賽活動,鼓勵全民當抓耙仔。

而5月下旬,連占中國女性讀者八成市場、擁有1600萬用戶的晉江文學城,也被迫關閉部分分站,展開自糾自查。有網友表示,晉江多年來早已自我閹割(自我審查最嚴),乾淨到讓當局只能拿15年前的兩篇文章點名開刀,為的就是「立典型」。被查處的文中,不足400字的內容非但沒有性交情節,也沒有具體器官的描寫,可是就足以被打成嚴重等級最高的淫穢文。

5月的同期間,中國最熱門的線上論壇、全盛時期擁有15億用戶的「百度貼吧」,無預警清空2017年以前整整15年的老帖。一時間用戶遍地哀嚎,以「火燒巴黎聖母院」、「火燒亞歷山大圖書館」的嚴重程度來形容比擬。不過目前只知此事件在這個敏感的時間點發生,未能確定是否與這波打擊行動直接相關。

▉政府立案的言論審查公司

回到前述的「風控師訓練營」。經過這場索費4500元人民幣(約兩萬多台幣)的訓練之後,人民網總共發出67張「互聯網內容風控師(初級)證書」。有網民便嘲諷:「教人怎麼做奴才還要收費」,這種事只有在中國才幹得出來。

課程學員展示風控師證書(王乃寬攝,取自環球網)

舉辦內容風控師訓練營的這家公司,同時也是政府立案的言論審查公司,是市場唯一能為企業提供外包審查的單位。

美國的財經新聞網《Quartz》於4月就有一份報導指出:做為政府喉舌的官媒、自稱中國最具影響力與權威的《人民日報》,開展一項令人大開眼界的新興業務「內容風險控管」,讓people.cn突然成了股市寵兒,使投資者意識到難以置信的營利潛力而紛紛湧入。自2019年1月以來,3個月內股價即迅速翻漲兩倍,飆升至325%。

中國的內容審查,已經嚴重到讓內容風控師、外包審查成為一門具「強烈中國特色」的新興職業與行業。如今新媒體不得不仰賴為政府喉舌的《人民日報》審查官,來加強確保所有內容都遵守黨的路線、符合官方限制,以避免付出更昂貴的代價。

有網友形容,這是向一個強有力的、真正足以代表「黨的意志」的組織「買保險」,而投資者也樂於加入,一起向新媒體收「保護費」。

▉網路文學創作牛步化

話說新媒體在自我審查的操作上,有敏感詞庫的AI比對、自雇風控師的人工比對、與前述的外包服務等三層。據晉江文學網高層指出,今年這波大動作的掃黃打非,已使晉江為了「保潔」,一篇文章需經過包含AI、人工、外包,至少7次審核之後方能面市。令人咋舌的是,文章作者對舊文的任何修改,也必須重新進入7次審核的輪迴。

或許因為層層把關極為耗費資源,晉江文學城一度訂下新規:用戶必須付費方能修改自己的文章,以減輕(或協助負擔)重新審查的額外成本。這項措施後來因作者的群起抗議而取消,換來的代價就是審核牛步化,以及新文章的發表遙遙無期。

而爽賺新媒體兩層皮的people.cn,不只外包審查服務、開辦訓練營,在7月初更以「央媒攜優勢資源躋身付費閱讀領域」為標題,正式宣告與量子雲、瀚葉合作發展網路小說,成立「人民閱讀」公司,高張「為廣大民眾提供無害閱讀內容」的旗幟,強勢瓜分新媒體市場。

人民網上的報導(擷自people.cn)

日益收緊、嚴打的審查制度,極為諷刺地創造了蓬勃的商機。無論獎勵作者舉發同行或people.cn的新興業務,裁判兼球員的打擊「道德汙染」的行動,是否反而成為少數既得利益者以營私為目的的批鬥與整肅大賽?只能留待民眾的觀察與公評。

有網友對此不禁感嘆,這是文革2.0版,長此以往,最後恐怕電視上只剩「超英趕美」的抗日神劇可以看,書籍只剩《毛語錄》與《習近平思想》可以讀。

「描寫惡就會把人教壞嗎?這只是政府反映出對自己多沒信心。明明文學通過(描寫惡的)這個過程,也可以引導人的思辨。反之,扼殺文學的生命力,也不保證就會通往正確之路。」不僅對個人如此,對負責思想審查的單位亦如是。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量