OB短評》#531生活即藝術的極品好書懶人包

●話我童年的花

劉墉著,聯合文學,380元

推薦原因: 議 文 樂

這本花書,有童年的支撐,有對花草的純愛,有歲月的靜好,在這個虛驚實驚的AI年代,翻著翻著,忽然有種昔日的,簡單的,失落的微微觸動。人類世的人類到底是什麼?又會長成什麼樣子呢? 【內容簡介➤】

●打造靈感的場所

boven雜誌圖書館的開店創意學

傅天余著,積木文化,420元

推薦原因: 議 樂

十年磨一劍的祕笈,記載了boven如何一冊一本建構雜誌城邦的堡壘,也在成長軌跡上刻下理想與概念的音軌,於人世流轉中播送。而這座由數以萬計雜誌構築起來的「城邦」,也仿若雅典,以其開放的姿態,吸納一道又一道澎湃的思維和激盪的靈感,本書則如年鑑、如壁畫,以城邦最珍愛的紙本形式,為它留下了史料。【內容簡介➤】

●The Artist

藝術家的鳥生活

文、圖:安娜・海飛鯊(Anna Haifisch),陳蘊柔譯,相之丘藝文,668元

推薦原因: 設 樂

這位鳥artist也太寫實,神經兮兮,不可一世,耍廢躺平,自輕自賤⋯⋯萬一你也是搞創作的,說的就是你!要是笑得出來,恭喜你已經壞掉了;笑不出來,恭喜你晉級成怨靈。安娜鯊筆下的線條天然嗨,動不動就會剉起來,反正世界末日快到了,das ist wunderbar!【內容簡介➤】

●文青櫃姐聊天室

那些失去與懸念的故事

鍾文音著,大田出版,380元

推薦原因: 文 樂

透過作者刻畫描繪人物的功力,這本讀來輕巧卻深刻的文集,在物質層次的基礎上、消費的場景中,建立了一種女性特有的生活質地與時間感。第一部分篇幅雖然短小,但精準地以物件、情緒、對話和表情,掌握了各篇出場人物的獨特時刻,在櫥窗即景中定格了耐人咀嚼的生命景觀。是文青成爲櫃姐、兩個職業碰撞後能帶來最精彩的火花。【內容簡介➤】

●摩妮卡

Monica

丹尼爾・克勞斯(Daniel Clowes)著,宋瑛堂譯,鯨嶼文化,1000元

推薦原因: 設 文 樂

這部高大威猛的美漫處處玄機,從開天闢地快轉到摩妮卡破碎的人生,不時穿插跳痛的故事和元素,順道諷刺一下時局時事。其實都是再平常不過的美式日常,編排起來卻又如此之異常。燒腦的後現代風拉好拉滿,格局比人強,輕鬆躋身「偉大的美國圖像小說」之列。【內容簡介➤】

●頁餘雜誌

詹雨樹著,二十張出版,520元

推薦原因: 設 議 樂 獨

這部還有點怯怯的so gay圖文雙拼雜誌,琳瑯展示了作者的文青養成、慾望探索與社會觀察,既私語又喧嘩。男色與藝術共舞,浮想與思辨齊飛,拼貼功力極度高強,讓人想起世紀末的地下社會或某pub,坦蕩了我們所害羞的,又妖艷了我們所岸然的。 【內容簡介➤】

●漫畫大革命

La Révolution GARO 1954-2002

GARO文化實驗史1945-2002

克洛德・勒布朗(Claude Leblanc)著,吳平稑譯,相之丘藝文,688元

推薦原因: 知 議 樂

這本GARO出版史堪稱日漫識讀的大補帖,尤其是法國作者的精細爬梳,敘事交疊緊湊,兼有學術的嚴謹,含金量超標之外,又多了幾分異國情調和雄辯感。光是透過分析一本雜誌,就能把日漫的底筋完整抽取出來,這是真愛,也是真奇觀。【內容簡介➤】

●洋菓圖典

130道手繪甜點故事

菓の辞典

長井史枝(Fumie Nagai)著,いのうえ彩(Aya Inoue)繪,陳幼雯譯,積木文化,550元

推薦原因: 知 樂

溫暖色調的日系西點圖鑑,彷彿走進生活區的洋菓子店,博學的店主不僅陳列出各式各樣美味的糕點,也說起了點心們的身世。讓我們在輕鬆香甜的閱讀中,不僅打開一部簡明西洋甜點史,也描繪出它們進入日本社會的行跡及其後和洋折衷的樣貌。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

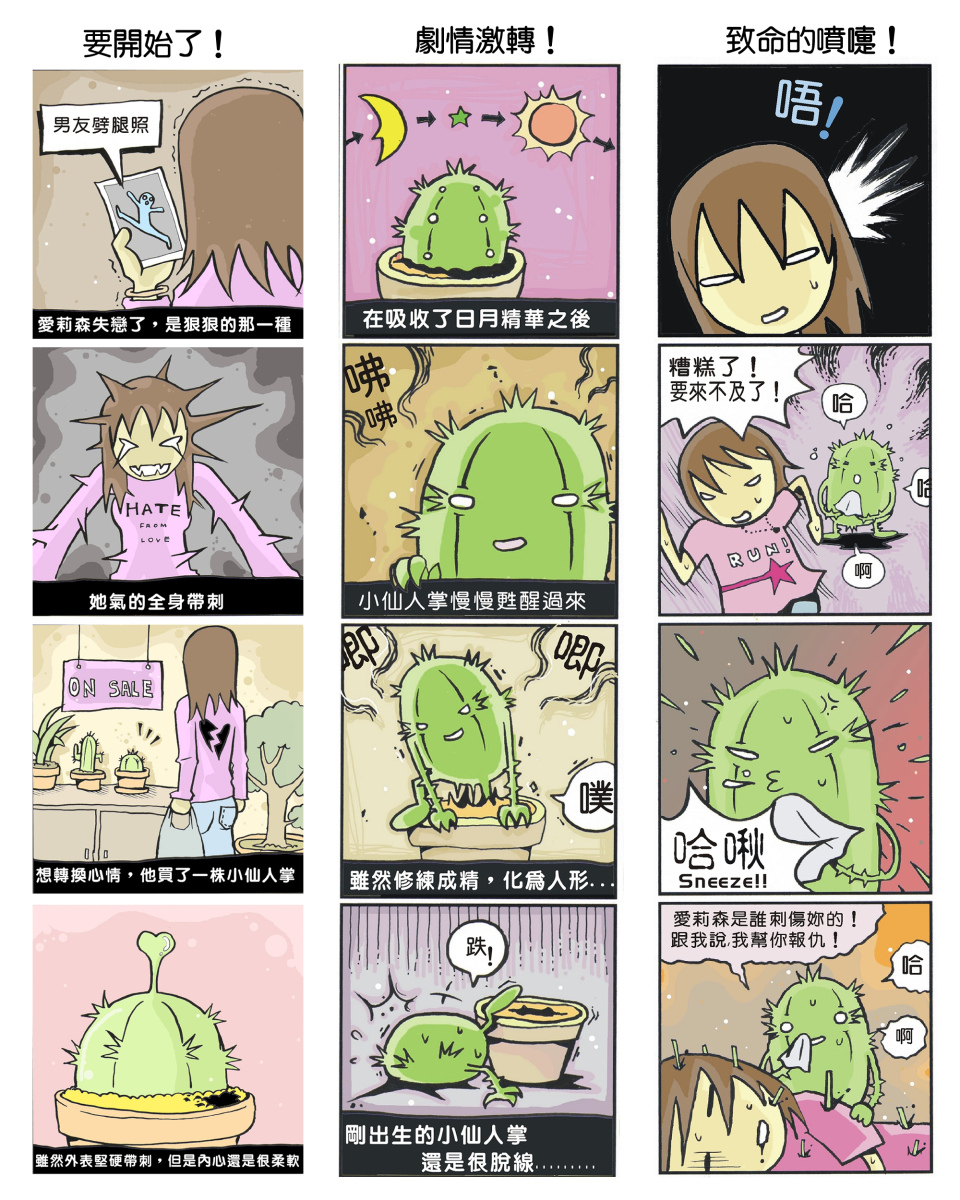

毛球寶兒

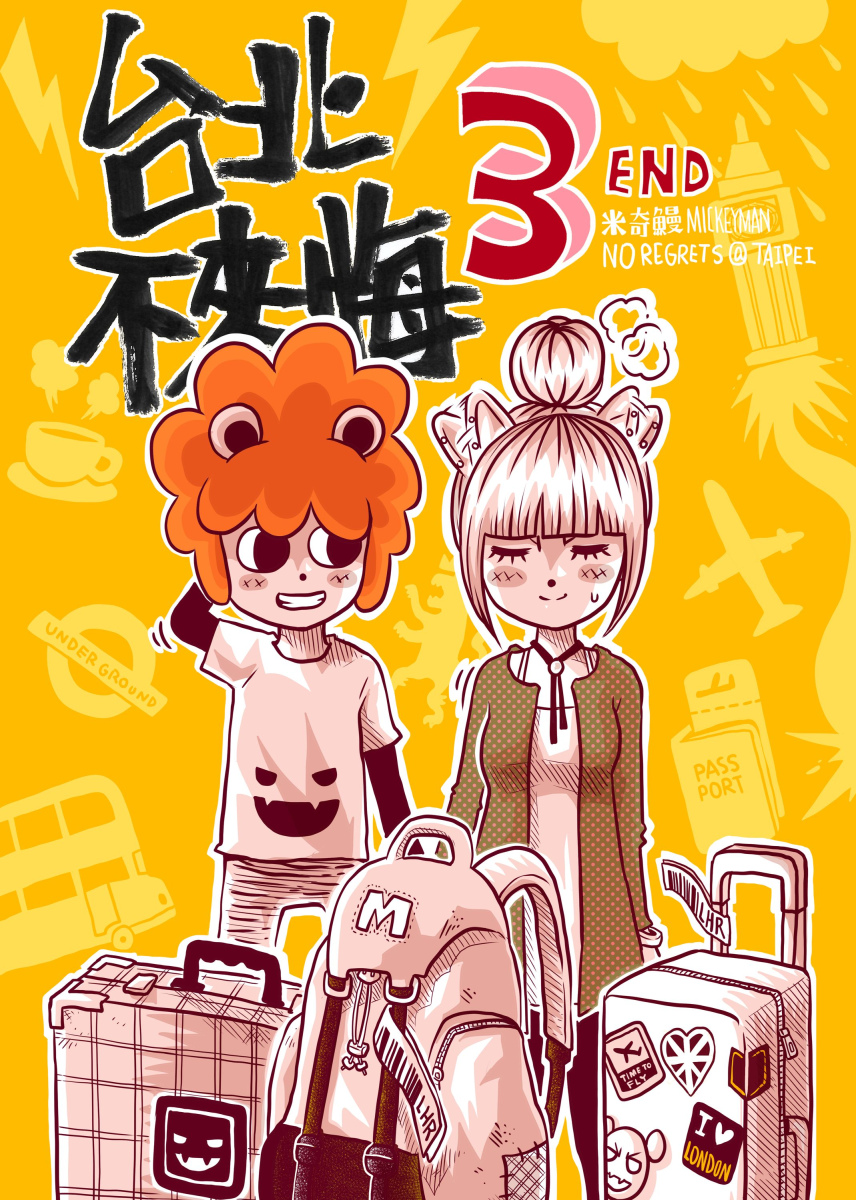

毛球寶兒 台北不來悔 第三集

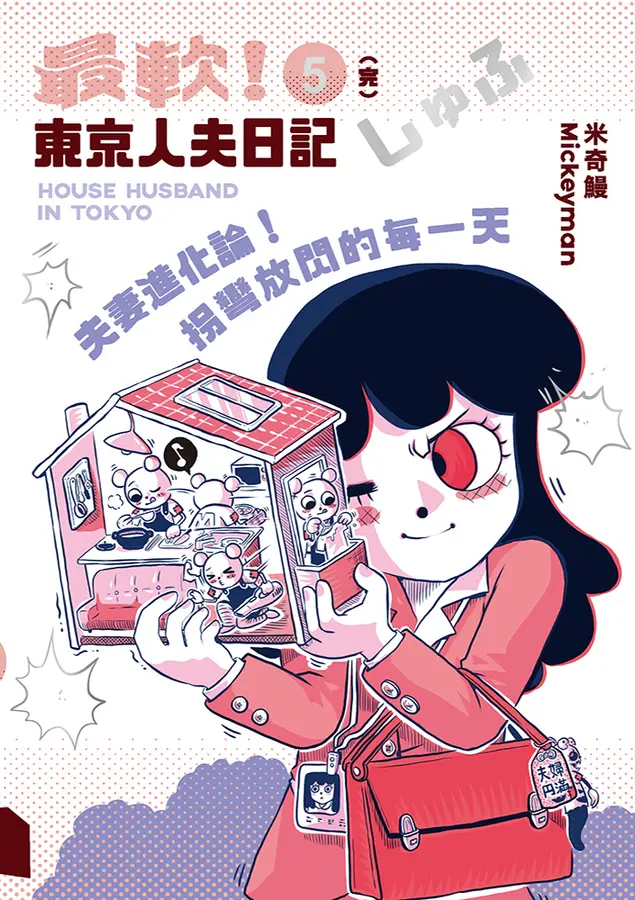

台北不來悔 第三集 夫妻進化論!拐彎放閃的每一天:最軟!東京人夫日記5

夫妻進化論!拐彎放閃的每一天:最軟!東京人夫日記5

報導》臺文館新據點「臺灣文學糧倉」啟用,將推展文學跨域、創作育成

國立臺灣文學館自2019年啟動原「糧食局臺北事務所」的調查研究、歷史建築修復,今(6)日正式啟用「臺灣文學糧倉」,為文學與跨域創作者提供嶄新的交流空間,並推出多項培育計畫,以新據點為臺灣文學創作應援,為臺灣文化加值。

典禮以恆春兮的廣播揭開序幕,並由歌手昭霖帶來歌曲〈ima wa ima〉,透過文字與聲音的交會,象徵文學跨域的起點。

臺文館長陳瑩芳致詞時表示,臺灣文學糧倉是臺文館的第二個臺北據點,相較於臺文基地致力於「文學的日常」,推動作家駐村、文學處方箋等計畫,今日啟用的文學糧倉將著重以空間及軟體當作展示與推廣的介面,開展文學跨域、創作育成與國際交流的任務。未來文學糧倉將在青年創作團隊的陪伴下,開展「新新新文學」及相關計畫,實踐文學跨域的未來。

陳瑩芳說,臺文館即日起於文學糧倉推出「最美麗的書:臺灣與捷克」及「臺灣與世界.以文學對望」等2檔「開倉」特展,她特別談到文學外譯、走向世界的重要性與影響力,例如去(2024)年獲得Openbook好書獎的印度作家舒班吉曾提到,她的創作受到作家吳明益的《複眼人》的影響。近日邀請到舒班吉來台,在文學糧倉舉辦「飛越文學天際線:臺印文學下的魔力星球—吳明益與舒班吉.史瓦魯普對談」活動。

文化部長李遠說,身為作家的他很幸運曾活在一個出版蓬勃發展的時代,當年靠著寫作維生,後來也跨域成為編劇、電影與電視工作者,如今身為文化部長,「我充滿了對文學回饋的心情,希望能在這個文學糧倉完成」,除了加速完成文學糧倉作為文學跨域的基地,李遠也積極推動整合相關資源,啟動「金典文學改編媒合會」,在臺文館、文策院、影視局合作下,預計在6月10日正式將16部入圍及得獎的金典獎作品推薦給影視、表演藝術、創投等伯樂。而將於8月開課,由影視局與臺灣影視編劇協會合作成立的「編劇學院」,則運用文學糧倉作為培育及交流基地,協助文學或其他跨界人才跨域轉型。

臺灣文學糧倉主要有文學跨域舞台、文學展間、文學沙盒及多媒體室等四大空間,除了2檔特展,並將展開串連臺文館、臺文基地、文學糧倉3地,橫跨2週的「文學跨界.文字跨業」系列活動,包含文學跨域「寶島大帝國」Live Podcast、「故事三輪車:親子互動劇場」、「詩擂台」等,體驗文學跨域的立體與多元性。

文學糧倉的啟用,也為臺北市區的歷史紋理再拼上一塊拼圖,臺文館表示,臺灣文學糧倉的歷史,最早可追溯至日治時期,戰後由糧食局臺北事務所使用,管理各地集運的食米與物資,直到1999年停止使用。之後,經歷國立臺灣歷史博物館籌備處、國立傳統藝術中心民族音樂資料館等單位短暫進駐,並於2016年登錄為歷史建築。

為保留空間歷史脈絡,臺文館以「豐饒」、「養分」的意象,期待以「臺灣文學糧倉」命名,為來訪觀眾補充文學養分,也為臺灣文學積蓄豐沛的創意儲藏。未來,臺文館將以「一機關多館所」模式持續深化臺灣文學的推廣。相關走讀活動、作家講座場次及報名資訊等,歡迎持續關注「臺灣文學基地.文學糧倉」官網及粉絲專頁。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量