本文由台大歷史系副教授羅士傑授權轉載(原文連結,圖片提供:羅士傑)

今年(2019)是五四運動的100週年,跟幾年前的辛亥革命100年一樣,各地都出現了很多紀念活動——或舉行大小會議座談,或合力編書,但基本上說的都是五四運動在中國乃至東亞現代化過程中產生的重要啟蒙意義,基本的論述邏輯都是:現代化是從城市輻射到鄉村去的。

這些現代化的價值觀,藉由強調「新」的知識分子由上而下進行傳播,高呼德先生、賽先生帶動所謂的新文化運動,好像如此一來,全體人類的生活就會得到立即改善似的。

這讓我想起還在美國教書的時候,每次要跟美國學生講到五四運動的啟蒙意義,我總會先詢問在場的學生:西方的啟蒙運動發生的時間,以及對西方產生的意義。這對美國的學生而言並不是太難回答的問題,他們大致都可以說出啟蒙運動一路是從17世紀中到19世紀中的歷史發展。

若說這是西方世界的歷史發展,那麼眾多學者討論、紀念的五四運動,同樣被定義為中國的啟蒙運動,我們又可以怎樣理解這場啟蒙運動呢?

面對滿室的學生,我會先把教室的燈關掉,然後跟學生說:這是五四運動前的中國。短暫幾秒後,我再把燈打開,然後說:這是五四運動後的中國。記得有學生的反應是:哇,那中國的啟蒙運動進行得可真是有效率啊!但也有學生接著問:是這樣的嗎?中國的啟蒙運動可以單用一年發生的一場運動去概括嗎?都沒有區域、階級、人群的差異嗎?

去年,讀到余英時先生的回憶錄中,引述到《胡適日記》的這段文字:

《胡適日記》記述一九二二年七月廿四日,北京大學預科招考,一個奉天(瀋陽)來的中學生在考場上問胡適:「五四運動是什麼東西?」胡很詫異,為此特去其他幾個考場查問,監考人員說:至少有十幾個考生不知道「五四」是什麼。這時上距一九一九年的「五四」不過三年,不少學生或者已忘記、或者根本沒有注意過這件事。所以我們不應在想像中過分誇大「五四」的作用,以為「五四」發生以後整個中國的精神面貌便立即煥然一新。

——余英時,《余英時回憶錄》

對於選擇以晚清到民國的地方社會為研究中心的歷史學者而言,余先生引述的這一段,解釋了我在閱讀民間收集到的歷史文獻時,常常產生的一連串困惑:若事情真如那些菁英所說的,那麼為何之後的發展總是讓菁英事與願違呢?

雖然都說五四運動是全國性的,但顯然地,就算是以北京大學為志願的學生,也不見得知道五四是怎麼一回事。換句話說,歷史學家反思五四時,除了思想脈絡外,更需要強調並深究不同時間與地域間,不同視角所能產生的意義,而非單純地運用極可能是民族國家所建構的後見之明來繼續紀念五四。

回到課上,我會順著這個討論,跟學生解釋五四與當時中國的世界整體焦慮感現象,再解釋所謂中國民族主義是如何與反帝國主義運動乃至於愛國運動連結起來,這樣的風潮又動員了一群人,結果產生了怎樣的歷史意義。

概括地說,從五四運動中,可以看到一股以強調「新文化」(或說強調「新」為前提)所產生的集體焦慮。如此「崇新棄舊」的現象,正如北京大學歷史系教授羅志田準確點出的:

本來近代中國不論思想社會,都呈正統衰落、邊緣上升的大趨勢,洽與「新的崇拜」相表裡。崇新則自然重少。從邏輯上而言,中國傳統既然黑暗,則越年輕當然受害越少也越純潔,故少年才代表中國的未來與希望……崇新一代的直接後果,就是不斷地追求進一步的新,則「國中人物,皆暴起一時,小成即墮」,固亦宜也。一般老百姓,固然要不斷追求更新的偶像;就是已成偶像者,也要不斷地破舊,以證明及維持其新。可是新總是相對於舊的,一旦舊被破除,新也就不成其為新。如是則既存的偶像轉眼已舊,不得不讓位於更新者。如此循環往復,沒有一個大家可以接受的持續象徵,於是中間主幹之位空虛就成為近代中國持續的社會現象。

——羅志田,《道出於二:過渡時代的新舊之爭》

2015年台大歷史系「地方的近代視野」學術座談會,鄭振滿(左)與羅志田教授

這樣一個「中間主幹空虛」的現象,可以充分展現在城市知識分子對現代性(而非現代化)問題的討論上。但對於當時不居住在城市的居民而言,這樣空虛的現象又如何在他們的日常生活中有所體現呢?當時中國的百姓只有追隨「被啟蒙」與「反啟蒙」兩種選項嗎?民間沒有所謂自主性這個選項嗎?

另一方面,由於晚清以來推動的教育改革(新式學校)以及基督宗教兩兩相乘,在地方社會中形成強大競爭,千年以來依恃科舉制度取得政治權力的文人階層及其後代,早已出現離開地方到城市就學定居、去追求新生活的狀況。這可清晰地見於魯迅1921年寫下的短篇小說〈故鄉〉,透過對少年閏土及其他鄉間故舊們寫出的惆悵,文末還有對「新生活」的想望所寫出的經典句子:

希望本是無所謂有,無所謂無的。這正如地上的路;其實地上本沒有路,走的人多了,也便成了路。

——魯迅,〈故鄉〉

除了魯迅筆下表露出惆悵與不確定外,更清楚的是:我們也看到所謂的新式知識分子對地方的依存度與影響力都在迅速下降。那麼處於同一時空但位於鄉間的知識分子又在想些什麼?他們與五四運動產生的律動又是怎樣?

過去廿年,關於近現代的地方歷史文獻大量出現,透過結合官方與地方的說法重新編織後,經反思形成的歷史書寫,對過去以民族國家利益為中心的書寫產生了強大的挑戰。也因此,史學漸次可以回到以百姓生活變遷為中心的歷史研究。

關於此點,姑且以浙江省溫州鄉間的塾師張棡以及他的日記為例。綜觀張棡長達60年的日記所透露出的訊息,他除了短暫幾次前往杭州、南京應考與遊歷外,絕大多數時間都是在溫州鄉間度過。透過他的日記可知:他是五四運動發生後將近10天,才從報上得知北京發生了五四運動,但也不明白確切發生的狀況。

對張棡來說,他對辛亥以來日常生活中文化變遷的看法與產生的質疑,可見於他在五四運動發生前兩年,以國文老師身分對溫州師範學院畢業生的訓詞:

近人謂庸醫戕四萬萬人之身,學究真戕四萬萬人之心,真痛乎其言之也。

今中國自立校以來,已二十餘年矣。畢業於東西洋及京師大學堂者,亦不下萬餘人矣。而共和之後,以財賄為桄梯,以謀差為祕訣者,無一非學堂出身之人。問道德,則道德無可言;論事功則事功不足述。校之科舉時所學非所用,所用非所學情形,竟不相遠。此無他,由其視畢業為志得意滿之期,而不知學問之道無窮,故非區區數年之業,可以畢乃事也,故其弊遂至此也。

——張棡,《杜隱園日記》

從上文可見,鄉間文人對19世紀末以來新式學校造成的衝擊的反思。再從地方社會的視角出發,關於所謂五四運動後民間的反應,也可見於張棡在聽聞革命黨領袖孫文過世的新聞後,在日記中寫下的:

1925年陽曆3月30日:午刻赴勁夫家吃酒,時醒同侄同席,談及孫中山已經逝世,其喪事之熱鬧,飾終之矜寵,一實無兩。聞其殮屍之棺先暫用銅,另日又用玻璃,此真聞所未聞者。但予(張棡)思孫氏以革命黨魁,造成民國共和,雖似有功,然破壞舊道德,養成新潮流,使天下不知禮、義、廉、恥為何物,則未始非孫氏之罪也。使死若有知閻羅鐵鞭,當令此公之背試之,目前非份之榮,何足算哉!

——張棡,《杜隱園日記》

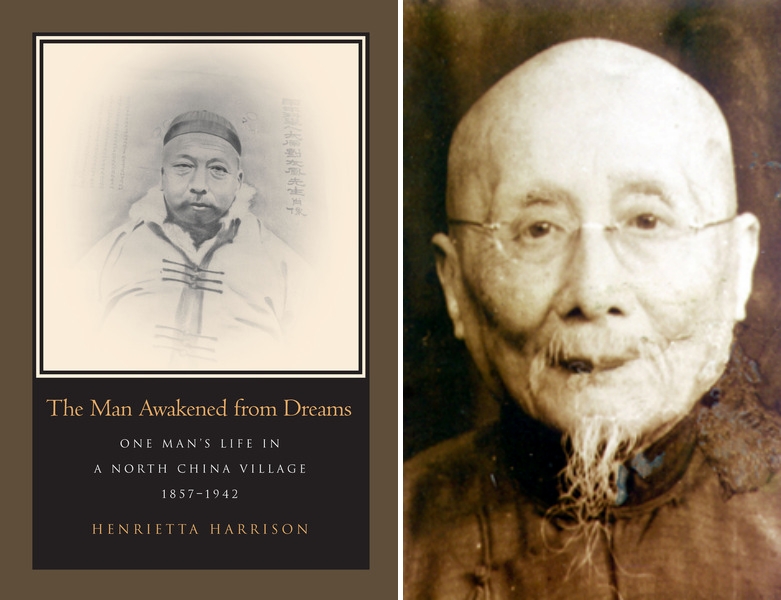

張棡的見解並不是單一個案,簡言之都是掙扎於所謂的「崇新棄舊」,而顯然所謂的「新」只有提出,卻沒有解決問題的矛盾。類似的狀況,我們也可以在牛津大學教授沈艾娣(Henrietta Harrison)對幾乎同時期的山西鄉紳劉大鵬的研究中得見。

如此看似有所聯繫但實際上隔閡甚大的現象,尤其表現在對地方宗教傳統文化存續的看法上。這讓我想起我在田野間一次非常重要的經歷。

(左:沈艾娣《夢醒子》英文書影,右為張棡80歲時)

我的研究是希望透過地方社會的研究,重新反思現代民族國家所塑造的歷史。採取的方法是透過田野,觀察民間最重要的權力運作邏輯:民間信仰,去研究地方社會運作的民間邏輯。

過去在許多關於地方社會,特別是地方宗教傳統的課堂上,我總會找機會向老師提出一個問題:您花了這麼多時間研究這些民間信仰,請問您相信這些嗎?問過很多老師,有些老師擺擺手、笑笑地說:課堂上不討論這個問題吧!也有些老師會告訴我:我們只討論可以論證的問題。也因此,這樣的疑惑存在我心中多年。負笈美國後,特別是經歷了不同信仰文化運作下的印證後,對這個問題的困惑只有更深。

直到2006年夏天,我第一次前往中國鄉間進行田野工作。在宋怡明(Michael Szonyi)教授的指導下,我先是前往浙江溫州,之後再準備前往福建莆田與鄭振滿教授學習,後續又前往山西跑村子。

記得在前往莆田的路上,宋老師要我去福州拜望福州大學教授施舟人(Kristofer Schipper)。我還清楚記得施老師騎了一台腳踏車來福大招待所接我,那兩天的時間能夠親炙祖師爺級的學者,真是難得的醍醐灌頂經驗。

施老師的傳奇在於他出身瑞典的傳教士家庭,但畢生是以中國道教傳統的研究為職志。更傳奇的是,他同時也是受過認證的道士。還記得那天施老師說道,1960年代他到台灣從事田野研究時,那時還沒有高速公路,他搭吉普車花了3天時間才從台北來到台南。到台南後,他師從國寶級的道長陳榮盛,之後繼續在台南從事道士工作,並頗受地方好評。

這樣過了大約6年光景,施老師準備回法國完成博士學業,當時民眾還擺了幾天的流水席來歡送他。說到這段過往時,他流露出令人欽羨的自得,笑說:那幾天的流水席,可是我所受到最大的榮幸啊!

左圖:施舟人(後排中),右圖:施舟人(左)及陳榮盛道長

從福州往莆田的路上,我忍不住又問了那個讓我困惑已久的問題:施老師,從您的角度出發,請問對於中國的民間信仰,您是信或不信呢?

那時我已做好可能挨訓的心理準備,果不其然,施老師馬上板起了臉,但他說:你這個問題就跟很多你的老師一樣,都是受了五四運動的毒害!

對那時的我來說,五四運動其實只是存在歷史課本上的一個專有名詞,從來沒想過那個運動對我的日常生活的影響。五四運動好像是「他們」的事,跟「我們」其實是無關的。最起碼,我只有在學校聽過這個名詞,從來沒聽過家中或認識的長輩提過這件事。

但有意思的是:這個名詞竟然可以用來解釋幾乎所有跟20世紀以來文化發展有關的面向。不得不承認的是,五四之後的新文化運動,一定程度上就是以質疑所謂的舊文化為基礎。誠如五四時代的大將陳獨秀所說的:「吾寧忍過去國粹之消亡,不忍現在及將來之民族不適世界的生存而歸消滅也。」

這句話鮮活地點出當時所謂的新式知識分子,對傳統文化愛深責切的看法。但施老師接著說,他來台灣做田野研究時,看到路上有道士在做儀式,先是基於好奇走過去看,等到近身觀察後,才發現並驚嘆這些道士穿著的衣服竟然如此漂亮!儀式進行時周邊配合演奏的音樂竟是這樣特別協調好聽。更重要的是,看道士唸的經,雖說都是認得的字,但顯然已經是另外一套知識系統了。

所謂的知識分子,怎會對這套知識體系幾乎一無所知,甚至抱持輕蔑的態度呢?施老師當時心想:這樣在街邊輕易可見的優美文化,為何都沒有人去仔仔細細地進行嚴謹的學術研究呢?

後來他將這些疑惑跟一些學界的朋友分享,大家也都只是笑笑跟擺擺手。換句話說,陳獨秀那段看來激進的話,其實一直存在後人對傳統文化的認識。不誇張地說,五四運動後的一些知識分子,慢慢地變成離開鄉土與傳統而仍感到自得的一群人,這樣的影響可說到今日都還沒完全消退,這本身就是一件非常值得反思的事。

最近這段時間,所謂的「接地氣」變成普遍被接受的口號,學術圈中的「做田野」也成為重要的概念與理論方法。然而只要走到常民的日常生活間,一切難解的概念與學術問題就能得到突破嗎?或者研究者只是繼續蒐集地方的資料,去重述已經知道的事情?

時值五四百年之際,吾輩也應該重新去思辨:做為複數的「民間傳統」,是如何在現代生活的不同層次間持續產出意義。除了透過田野與民間歷史文獻的探索,去重建民間與國家的競和關係外,還有什麼可能的問題發展方向嗎?

對此,我想起1988年日本學者若林正丈與歷史學家吳密察這段深具啟發性的對談:

若林正丈:台灣本位的視野,在「家庭」內頑強地延續著。現在新生代所主張的「台灣意識」,正也代表上一代被壓抑的思想,並借新生代的力量紛紛表達出來……以台灣為本位的思考模式,在家庭中被保留下來。這也證明,以國家的力量由上而下,強加灌注的「中國國民」的意識,雖然具有相當大的影響力,但卻不一定能滲透到家庭之內。

吳密察:我和我的環境很早就知道學校所教的是「那一套」,我們上學只是為了識字,也就是要學會怎樣記帳寫字。其他的,我們似乎也從未期望學校教我們,即使學校教導了不少「大道理」,我們通常也把它當成這是「他們」說的。

——若林正丈、吳密察,《臺灣對話錄》

當年若林老師說到的台灣本位,時至今日,我以為更可以拓展到「民間」或「地方」本位,所包括的面向會更大。五四已經100年,除了新文化運動、反帝運動、愛國運動的那些「大道理」外,非常希望在台灣的我們可以更從地方與民間的角度出發,去廓清那些「他們說的」對我們日常生活觀照所產生的長期影響,進而重新去思索:如何基於對土地的感情及對人性的理解,重新編織出歷史書寫,而走向更多元、更有韌性與自信的本土文化。

我想,這會是今日反思五四所能產生的最重要意義。●

Tags:

1919年5月4日,北京學界遊街大會被拘留之北京高師愛國學生7日返校時攝影(取自wiki)

本文由台大歷史系副教授羅士傑授權轉載(原文連結,圖片提供:羅士傑)

今年(2019)是五四運動的100週年,跟幾年前的辛亥革命100年一樣,各地都出現了很多紀念活動——或舉行大小會議座談,或合力編書,但基本上說的都是五四運動在中國乃至東亞現代化過程中產生的重要啟蒙意義,基本的論述邏輯都是:現代化是從城市輻射到鄉村去的。

這些現代化的價值觀,藉由強調「新」的知識分子由上而下進行傳播,高呼德先生、賽先生帶動所謂的新文化運動,好像如此一來,全體人類的生活就會得到立即改善似的。

這讓我想起還在美國教書的時候,每次要跟美國學生講到五四運動的啟蒙意義,我總會先詢問在場的學生:西方的啟蒙運動發生的時間,以及對西方產生的意義。這對美國的學生而言並不是太難回答的問題,他們大致都可以說出啟蒙運動一路是從17世紀中到19世紀中的歷史發展。

若說這是西方世界的歷史發展,那麼眾多學者討論、紀念的五四運動,同樣被定義為中國的啟蒙運動,我們又可以怎樣理解這場啟蒙運動呢?

面對滿室的學生,我會先把教室的燈關掉,然後跟學生說:這是五四運動前的中國。短暫幾秒後,我再把燈打開,然後說:這是五四運動後的中國。記得有學生的反應是:哇,那中國的啟蒙運動進行得可真是有效率啊!但也有學生接著問:是這樣的嗎?中國的啟蒙運動可以單用一年發生的一場運動去概括嗎?都沒有區域、階級、人群的差異嗎?

去年,讀到余英時先生的回憶錄中,引述到《胡適日記》的這段文字:

對於選擇以晚清到民國的地方社會為研究中心的歷史學者而言,余先生引述的這一段,解釋了我在閱讀民間收集到的歷史文獻時,常常產生的一連串困惑:若事情真如那些菁英所說的,那麼為何之後的發展總是讓菁英事與願違呢?

雖然都說五四運動是全國性的,但顯然地,就算是以北京大學為志願的學生,也不見得知道五四是怎麼一回事。換句話說,歷史學家反思五四時,除了思想脈絡外,更需要強調並深究不同時間與地域間,不同視角所能產生的意義,而非單純地運用極可能是民族國家所建構的後見之明來繼續紀念五四。

回到課上,我會順著這個討論,跟學生解釋五四與當時中國的世界整體焦慮感現象,再解釋所謂中國民族主義是如何與反帝國主義運動乃至於愛國運動連結起來,這樣的風潮又動員了一群人,結果產生了怎樣的歷史意義。

概括地說,從五四運動中,可以看到一股以強調「新文化」(或說強調「新」為前提)所產生的集體焦慮。如此「崇新棄舊」的現象,正如北京大學歷史系教授羅志田準確點出的:

2015年台大歷史系「地方的近代視野」學術座談會,鄭振滿(左)與羅志田教授

這樣一個「中間主幹空虛」的現象,可以充分展現在城市知識分子對現代性(而非現代化)問題的討論上。但對於當時不居住在城市的居民而言,這樣空虛的現象又如何在他們的日常生活中有所體現呢?當時中國的百姓只有追隨「被啟蒙」與「反啟蒙」兩種選項嗎?民間沒有所謂自主性這個選項嗎?

另一方面,由於晚清以來推動的教育改革(新式學校)以及基督宗教兩兩相乘,在地方社會中形成強大競爭,千年以來依恃科舉制度取得政治權力的文人階層及其後代,早已出現離開地方到城市就學定居、去追求新生活的狀況。這可清晰地見於魯迅1921年寫下的短篇小說〈故鄉〉,透過對少年閏土及其他鄉間故舊們寫出的惆悵,文末還有對「新生活」的想望所寫出的經典句子:

除了魯迅筆下表露出惆悵與不確定外,更清楚的是:我們也看到所謂的新式知識分子對地方的依存度與影響力都在迅速下降。那麼處於同一時空但位於鄉間的知識分子又在想些什麼?他們與五四運動產生的律動又是怎樣?

過去廿年,關於近現代的地方歷史文獻大量出現,透過結合官方與地方的說法重新編織後,經反思形成的歷史書寫,對過去以民族國家利益為中心的書寫產生了強大的挑戰。也因此,史學漸次可以回到以百姓生活變遷為中心的歷史研究。

關於此點,姑且以浙江省溫州鄉間的塾師張棡以及他的日記為例。綜觀張棡長達60年的日記所透露出的訊息,他除了短暫幾次前往杭州、南京應考與遊歷外,絕大多數時間都是在溫州鄉間度過。透過他的日記可知:他是五四運動發生後將近10天,才從報上得知北京發生了五四運動,但也不明白確切發生的狀況。

對張棡來說,他對辛亥以來日常生活中文化變遷的看法與產生的質疑,可見於他在五四運動發生前兩年,以國文老師身分對溫州師範學院畢業生的訓詞:

從上文可見,鄉間文人對19世紀末以來新式學校造成的衝擊的反思。再從地方社會的視角出發,關於所謂五四運動後民間的反應,也可見於張棡在聽聞革命黨領袖孫文過世的新聞後,在日記中寫下的:

張棡的見解並不是單一個案,簡言之都是掙扎於所謂的「崇新棄舊」,而顯然所謂的「新」只有提出,卻沒有解決問題的矛盾。類似的狀況,我們也可以在牛津大學教授沈艾娣(Henrietta Harrison)對幾乎同時期的山西鄉紳劉大鵬的研究中得見。

如此看似有所聯繫但實際上隔閡甚大的現象,尤其表現在對地方宗教傳統文化存續的看法上。這讓我想起我在田野間一次非常重要的經歷。

(左:沈艾娣《夢醒子》英文書影,右為張棡80歲時)

我的研究是希望透過地方社會的研究,重新反思現代民族國家所塑造的歷史。採取的方法是透過田野,觀察民間最重要的權力運作邏輯:民間信仰,去研究地方社會運作的民間邏輯。

過去在許多關於地方社會,特別是地方宗教傳統的課堂上,我總會找機會向老師提出一個問題:您花了這麼多時間研究這些民間信仰,請問您相信這些嗎?問過很多老師,有些老師擺擺手、笑笑地說:課堂上不討論這個問題吧!也有些老師會告訴我:我們只討論可以論證的問題。也因此,這樣的疑惑存在我心中多年。負笈美國後,特別是經歷了不同信仰文化運作下的印證後,對這個問題的困惑只有更深。

直到2006年夏天,我第一次前往中國鄉間進行田野工作。在宋怡明(Michael Szonyi)教授的指導下,我先是前往浙江溫州,之後再準備前往福建莆田與鄭振滿教授學習,後續又前往山西跑村子。

記得在前往莆田的路上,宋老師要我去福州拜望福州大學教授施舟人(Kristofer Schipper)。我還清楚記得施老師騎了一台腳踏車來福大招待所接我,那兩天的時間能夠親炙祖師爺級的學者,真是難得的醍醐灌頂經驗。

施老師的傳奇在於他出身瑞典的傳教士家庭,但畢生是以中國道教傳統的研究為職志。更傳奇的是,他同時也是受過認證的道士。還記得那天施老師說道,1960年代他到台灣從事田野研究時,那時還沒有高速公路,他搭吉普車花了3天時間才從台北來到台南。到台南後,他師從國寶級的道長陳榮盛,之後繼續在台南從事道士工作,並頗受地方好評。

這樣過了大約6年光景,施老師準備回法國完成博士學業,當時民眾還擺了幾天的流水席來歡送他。說到這段過往時,他流露出令人欽羨的自得,笑說:那幾天的流水席,可是我所受到最大的榮幸啊!

左圖:施舟人(後排中),右圖:施舟人(左)及陳榮盛道長

從福州往莆田的路上,我忍不住又問了那個讓我困惑已久的問題:施老師,從您的角度出發,請問對於中國的民間信仰,您是信或不信呢?

那時我已做好可能挨訓的心理準備,果不其然,施老師馬上板起了臉,但他說:你這個問題就跟很多你的老師一樣,都是受了五四運動的毒害!

對那時的我來說,五四運動其實只是存在歷史課本上的一個專有名詞,從來沒想過那個運動對我的日常生活的影響。五四運動好像是「他們」的事,跟「我們」其實是無關的。最起碼,我只有在學校聽過這個名詞,從來沒聽過家中或認識的長輩提過這件事。

但有意思的是:這個名詞竟然可以用來解釋幾乎所有跟20世紀以來文化發展有關的面向。不得不承認的是,五四之後的新文化運動,一定程度上就是以質疑所謂的舊文化為基礎。誠如五四時代的大將陳獨秀所說的:「吾寧忍過去國粹之消亡,不忍現在及將來之民族不適世界的生存而歸消滅也。」

這句話鮮活地點出當時所謂的新式知識分子,對傳統文化愛深責切的看法。但施老師接著說,他來台灣做田野研究時,看到路上有道士在做儀式,先是基於好奇走過去看,等到近身觀察後,才發現並驚嘆這些道士穿著的衣服竟然如此漂亮!儀式進行時周邊配合演奏的音樂竟是這樣特別協調好聽。更重要的是,看道士唸的經,雖說都是認得的字,但顯然已經是另外一套知識系統了。

所謂的知識分子,怎會對這套知識體系幾乎一無所知,甚至抱持輕蔑的態度呢?施老師當時心想:這樣在街邊輕易可見的優美文化,為何都沒有人去仔仔細細地進行嚴謹的學術研究呢?

後來他將這些疑惑跟一些學界的朋友分享,大家也都只是笑笑跟擺擺手。換句話說,陳獨秀那段看來激進的話,其實一直存在後人對傳統文化的認識。不誇張地說,五四運動後的一些知識分子,慢慢地變成離開鄉土與傳統而仍感到自得的一群人,這樣的影響可說到今日都還沒完全消退,這本身就是一件非常值得反思的事。

最近這段時間,所謂的「接地氣」變成普遍被接受的口號,學術圈中的「做田野」也成為重要的概念與理論方法。然而只要走到常民的日常生活間,一切難解的概念與學術問題就能得到突破嗎?或者研究者只是繼續蒐集地方的資料,去重述已經知道的事情?

時值五四百年之際,吾輩也應該重新去思辨:做為複數的「民間傳統」,是如何在現代生活的不同層次間持續產出意義。除了透過田野與民間歷史文獻的探索,去重建民間與國家的競和關係外,還有什麼可能的問題發展方向嗎?

對此,我想起1988年日本學者若林正丈與歷史學家吳密察這段深具啟發性的對談:

當年若林老師說到的台灣本位,時至今日,我以為更可以拓展到「民間」或「地方」本位,所包括的面向會更大。五四已經100年,除了新文化運動、反帝運動、愛國運動的那些「大道理」外,非常希望在台灣的我們可以更從地方與民間的角度出發,去廓清那些「他們說的」對我們日常生活觀照所產生的長期影響,進而重新去思索:如何基於對土地的感情及對人性的理解,重新編織出歷史書寫,而走向更多元、更有韌性與自信的本土文化。

我想,這會是今日反思五四所能產生的最重要意義。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

延伸閱讀

五四百年》五四中國眼中的杜威,杜威眼中的五四中國

閱讀更多

五四百年》分享五四和杜威的「原音」

閱讀更多

六八學運50周年I》革命不死:虛構現場的真實反叛

作者:洪筱婷(巴黎第三大學比較文學博士)、王世偉(巴黎第三大學劇場藝術博士) 影響全球文化甚鉅的六八學運,今年屆滿50年,... 閱讀更多