好像已經是很久以前的事了。可是,也才2014年。有很多更久以前的記憶卻似乎昨天才擁有──2012年的秋天走進成功嶺,2013年在澳洲遨遊等,凡此種種都是。可是,我們量度時光的近遠,從來不是像用手拂過塑膠尺的邊緣,一公分一公分那樣嚴格、清淡、客觀。我們對時光的感知,比較像是小時候玩的那種多彩彈簧,它自動上下、上下著樓梯,在展開的一瞬間,坦裸出斑斕的花紋。

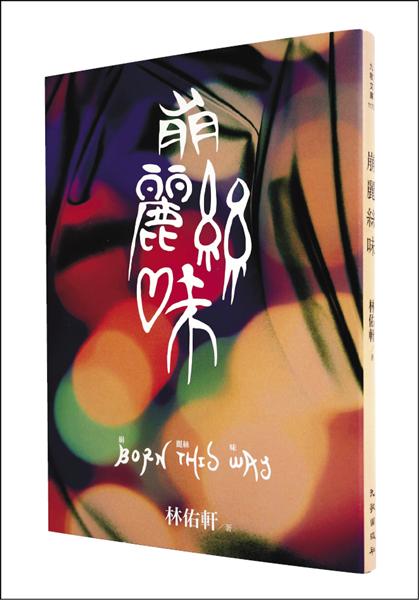

2014年,出第一本書《崩麗絲味》的回憶,好像很久很久了。像有一雙手從記憶的櫃格中將它抽了出來,往後放、再往後放。

不是應該宛如昨天嗎?就跟大多數的寫作者日後撰寫回憶錄時提到的那樣。他乘著他第一本書的翅膀──我想像一本大大的書俯低了身子、愛憐滿滿地垂著頭,寫作者怯怯地翻身上書,跨坐它的書脊像跨坐一匹馬。騎士與他第一匹馬的夥伴關係正如寫作者與第一本書的夥伴關係,你還不曉得怎麼掌握牠,牠已經來到你的眼前──飛進了文學的地界。

「我永遠記得那一天,就好像昨天一樣,我收到了最後一間出版社的回信。那位偉大的編輯說,你幾號幾號有空嗎?我們必須聊聊。」作家在他死後出版的回憶錄裡寫到。「我的第一本書初版第一本送到了我的手上。它還是熱的,印刷廠的餘溫。於是我希望,所有的書店都能有書的保溫裝置,陳列架下是溫文儒雅、近近遠遠燉著的炭火,這樣一來,每位讀者手上的書都是熱的。」另一位作家對著電台的麥克風說。

也像第一個孩子,每段成長過程都烙印心中;直到孩子自己也放飛了孩子,作家仍記得如今盛年或初老的孩子,當初躺在羊水中的模樣。

可是,我的記憶不斷後退。後退,不是模糊、遺忘。用心想,仍如臨眼前。我與它的距離卻不斷擴張,超過了客觀的時間:5年。彷彿是20年前的事。

仔細思量。發現,我第一本書的記憶,它透明的鋼骨,原以為是永恆而堅硬的鑽石,日後,卻發現它們是更纖細、更淡薄,放在手上變化進指紋中的冰,遇到人生的大熱,就化成憂傷,向心靈的土中隱遁、天上蒸發。

我在後門咖啡都點玄米抹茶冰拿鐵;蘇品銓的綽號也跟冰有關。

當時的後門咖啡蔚為台大大後方一盛景。可以說是,在時間的閃光中乍明乍滅的,當代的春風得意樓。因為是一間理念清晰的咖啡廳,許多的文化活動在此走馬燈般旋轉。匯集進來,散播出去;思想進來,行動出去。柚木書架上陳列著台灣文學的作品,擦得乾乾淨淨的同樣木料的小圓桌上,兩人對坐討論著如何起造國家。

那是2014年,種種運動繁榮,盼望一個更美好社會的集體意念到達了高峰,我在這一切的美滿中摔傷了腿,一瘸一拐硬氣著自己搭捷運去急診,遇見了時任住院醫師的高中同學,疼痛中還是笑鬧一番。9月,我開始天天用拐杖拄著自己,往後門咖啡報到。沒人時,就坐靠外最大張的四人桌;人多時,就坐內側正對直登天花板的台灣文學書冊的兩人圓木桌。也寫稿,也讀法文。

我就是在那裡等蘇品銓的。不,這樣說倒有點反客為主,因為正是蘇品銓第一次帶我來到後門咖啡。這裡也聚集著他中文系與社會所的朋友,他們深深連結著議題與土地。許多人在我還在讀書的時候已經互相側身說借過、說不好意思了無數次,從來沒聊過。有些人就是這樣,生命中看見了無數次,眼耳鼻嘴身量髮色的形象鮮明,心中有隱隱的敬意與敵意,從來沒有機緣說一句話。蘇品銓帶我來到後門咖啡,讓我有機會將這些空心的人形非常立體、非常深邃地塗滿了。之後就成為好朋友。

其實,蘇品銓是為了要跟我討論《崩麗絲味》的書封,才帶我來後門咖啡的。我很早就跟編輯聊到我想請蘇品銓設計封面。他當時已經是人文社會書封界的超新星,那幾年出版的相關書籍,尤其前衛、群學等出版社,很多都有他清透慧亮的手筆。《崩麗絲味》作為一本色相華麗的書,其實與他昔日的風格微有不同。記得我還跟他開了玩笑:「拙作的封面,該不會也是群學風格?」但他仍笑盈盈推開後門咖啡鈴鈴啷啷的玻璃門,長髮晃浪、身形搖擺,先點一杯咖啡,再抽開我面前的椅子坐下來。他暢談閱讀《崩麗絲味》書稿的心得,「我讀到的是……」、「會給我這樣的感覺……」。

書封初稿成形了。我問品銓能不能自己題字。不曉得為什麼當初我會這樣神來一筆。我已經快十年沒有寫書法了。也許是天雷擊中了我,要讓我把這即將在我生命中澈底消失的才藝做最後一次的發揮,寫出最後一次的代表作。然後,就可以澈底忘記書法。

品銓答應了。他是上天派來的使者。於是,我買了墨筆,在那一個下午來到了後門咖啡。我展開了空白筆記紙,揮了幾筆,覺得味道不臧,又一個心念電閃,洽店長要了一整疊印著「後門咖啡」的餐巾紙,用空白的那一面,凝心如凝冰地揮毫起來。

那是一個很美的下午,我一個字、一個字燃燒著童年時鍛鍊、成年後毀滅的技藝。潔白的紙上一次次彰顯「崩」、「麗」、「絲」、「味」四個字上下左右的組合,它們在每個版本間依偎著彼此移動,像定時被水流拖起漂浮,稍稍移動後墜回原位的鵝卵石。對後門咖啡的記憶就像時間的大水沖刷的河床,每次都消失一點點,這四顆鵝卵石卻每每在水體之中轉動,轉動完又穩穩壓住記憶的紙角。那個下午的氣味,光影,店裡人的形貌,店外人的掠影,帆布沙發雅座散發的布與肉的芬芳,布表的咖啡漬,桌邊溼透的正方形杯墊卡紙。

可是,還是第一張最好。幾個小時過了,店長親切地跟我說他們要關店了,我才從一整桌撇捺了「崩麗絲味」四個字的餐巾紙中醒悟過來。閉上眼睛,緊緊從上而下掃一次,還是第一張最好。我用手機拍了字給品銓。封面非常美。

《崩麗絲味》順利出版,後門咖啡變成了流星。又過了幾年,後來,品銓也變成流星。

大概是因為他們吧,因為後門咖啡和品銓,我的記憶就一直把《崩麗絲味》的出版印象往回拉,往更早的、更無有憂傷的時光中拉過去,固定住。是以我雖然記得每個細節,感覺它卻退得愈來愈遠。永遠在,不泛黃,反而日子很亮──做為一種生命綁著浮球出海後,永遠的標定。●

林佑軒

寫作者、翻譯人。臺灣大學畢業,巴黎第八大學文學創作碩士修業中。

曾獲聯合報文學獎小說大獎、臺北文學獎小說首獎、臺大文學獎小說首獎等項,入選《九歌年度小說選》、《七年級小說金典》、《我們這一代:七年級作家》等集,並獲二○一四年文化部藝術新秀。現定期為《聯合文學》、《幼獅文藝》執筆法語圈藝文訊息。著作兩種:小說集《崩麗絲味》(九歌,二○一四)、長篇小說《冰裂紋》(尖端,二○一七)。譯作一種:《大聲說幹的女孩》(聯合文學,二○一九)。有個人網站:請點我。

Tags:

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,記述一段未曾與外人道的書與人的故事。期以閱讀的饗宴,勾動讀者的共鳴。

好像已經是很久以前的事了。可是,也才2014年。有很多更久以前的記憶卻似乎昨天才擁有──2012年的秋天走進成功嶺,2013年在澳洲遨遊等,凡此種種都是。可是,我們量度時光的近遠,從來不是像用手拂過塑膠尺的邊緣,一公分一公分那樣嚴格、清淡、客觀。我們對時光的感知,比較像是小時候玩的那種多彩彈簧,它自動上下、上下著樓梯,在展開的一瞬間,坦裸出斑斕的花紋。

2014年,出第一本書《崩麗絲味》的回憶,好像很久很久了。像有一雙手從記憶的櫃格中將它抽了出來,往後放、再往後放。

不是應該宛如昨天嗎?就跟大多數的寫作者日後撰寫回憶錄時提到的那樣。他乘著他第一本書的翅膀──我想像一本大大的書俯低了身子、愛憐滿滿地垂著頭,寫作者怯怯地翻身上書,跨坐它的書脊像跨坐一匹馬。騎士與他第一匹馬的夥伴關係正如寫作者與第一本書的夥伴關係,你還不曉得怎麼掌握牠,牠已經來到你的眼前──飛進了文學的地界。

「我永遠記得那一天,就好像昨天一樣,我收到了最後一間出版社的回信。那位偉大的編輯說,你幾號幾號有空嗎?我們必須聊聊。」作家在他死後出版的回憶錄裡寫到。「我的第一本書初版第一本送到了我的手上。它還是熱的,印刷廠的餘溫。於是我希望,所有的書店都能有書的保溫裝置,陳列架下是溫文儒雅、近近遠遠燉著的炭火,這樣一來,每位讀者手上的書都是熱的。」另一位作家對著電台的麥克風說。

也像第一個孩子,每段成長過程都烙印心中;直到孩子自己也放飛了孩子,作家仍記得如今盛年或初老的孩子,當初躺在羊水中的模樣。

可是,我的記憶不斷後退。後退,不是模糊、遺忘。用心想,仍如臨眼前。我與它的距離卻不斷擴張,超過了客觀的時間:5年。彷彿是20年前的事。

仔細思量。發現,我第一本書的記憶,它透明的鋼骨,原以為是永恆而堅硬的鑽石,日後,卻發現它們是更纖細、更淡薄,放在手上變化進指紋中的冰,遇到人生的大熱,就化成憂傷,向心靈的土中隱遁、天上蒸發。

我在後門咖啡都點玄米抹茶冰拿鐵;蘇品銓的綽號也跟冰有關。

當時的後門咖啡蔚為台大大後方一盛景。可以說是,在時間的閃光中乍明乍滅的,當代的春風得意樓。因為是一間理念清晰的咖啡廳,許多的文化活動在此走馬燈般旋轉。匯集進來,散播出去;思想進來,行動出去。柚木書架上陳列著台灣文學的作品,擦得乾乾淨淨的同樣木料的小圓桌上,兩人對坐討論著如何起造國家。

那是2014年,種種運動繁榮,盼望一個更美好社會的集體意念到達了高峰,我在這一切的美滿中摔傷了腿,一瘸一拐硬氣著自己搭捷運去急診,遇見了時任住院醫師的高中同學,疼痛中還是笑鬧一番。9月,我開始天天用拐杖拄著自己,往後門咖啡報到。沒人時,就坐靠外最大張的四人桌;人多時,就坐內側正對直登天花板的台灣文學書冊的兩人圓木桌。也寫稿,也讀法文。

我就是在那裡等蘇品銓的。不,這樣說倒有點反客為主,因為正是蘇品銓第一次帶我來到後門咖啡。這裡也聚集著他中文系與社會所的朋友,他們深深連結著議題與土地。許多人在我還在讀書的時候已經互相側身說借過、說不好意思了無數次,從來沒聊過。有些人就是這樣,生命中看見了無數次,眼耳鼻嘴身量髮色的形象鮮明,心中有隱隱的敬意與敵意,從來沒有機緣說一句話。蘇品銓帶我來到後門咖啡,讓我有機會將這些空心的人形非常立體、非常深邃地塗滿了。之後就成為好朋友。

其實,蘇品銓是為了要跟我討論《崩麗絲味》的書封,才帶我來後門咖啡的。我很早就跟編輯聊到我想請蘇品銓設計封面。他當時已經是人文社會書封界的超新星,那幾年出版的相關書籍,尤其前衛、群學等出版社,很多都有他清透慧亮的手筆。《崩麗絲味》作為一本色相華麗的書,其實與他昔日的風格微有不同。記得我還跟他開了玩笑:「拙作的封面,該不會也是群學風格?」但他仍笑盈盈推開後門咖啡鈴鈴啷啷的玻璃門,長髮晃浪、身形搖擺,先點一杯咖啡,再抽開我面前的椅子坐下來。他暢談閱讀《崩麗絲味》書稿的心得,「我讀到的是……」、「會給我這樣的感覺……」。

書封初稿成形了。我問品銓能不能自己題字。不曉得為什麼當初我會這樣神來一筆。我已經快十年沒有寫書法了。也許是天雷擊中了我,要讓我把這即將在我生命中澈底消失的才藝做最後一次的發揮,寫出最後一次的代表作。然後,就可以澈底忘記書法。

品銓答應了。他是上天派來的使者。於是,我買了墨筆,在那一個下午來到了後門咖啡。我展開了空白筆記紙,揮了幾筆,覺得味道不臧,又一個心念電閃,洽店長要了一整疊印著「後門咖啡」的餐巾紙,用空白的那一面,凝心如凝冰地揮毫起來。

那是一個很美的下午,我一個字、一個字燃燒著童年時鍛鍊、成年後毀滅的技藝。潔白的紙上一次次彰顯「崩」、「麗」、「絲」、「味」四個字上下左右的組合,它們在每個版本間依偎著彼此移動,像定時被水流拖起漂浮,稍稍移動後墜回原位的鵝卵石。對後門咖啡的記憶就像時間的大水沖刷的河床,每次都消失一點點,這四顆鵝卵石卻每每在水體之中轉動,轉動完又穩穩壓住記憶的紙角。那個下午的氣味,光影,店裡人的形貌,店外人的掠影,帆布沙發雅座散發的布與肉的芬芳,布表的咖啡漬,桌邊溼透的正方形杯墊卡紙。

可是,還是第一張最好。幾個小時過了,店長親切地跟我說他們要關店了,我才從一整桌撇捺了「崩麗絲味」四個字的餐巾紙中醒悟過來。閉上眼睛,緊緊從上而下掃一次,還是第一張最好。我用手機拍了字給品銓。封面非常美。

《崩麗絲味》順利出版,後門咖啡變成了流星。又過了幾年,後來,品銓也變成流星。

大概是因為他們吧,因為後門咖啡和品銓,我的記憶就一直把《崩麗絲味》的出版印象往回拉,往更早的、更無有憂傷的時光中拉過去,固定住。是以我雖然記得每個細節,感覺它卻退得愈來愈遠。永遠在,不泛黃,反而日子很亮──做為一種生命綁著浮球出海後,永遠的標定。●

林佑軒

寫作者、翻譯人。臺灣大學畢業,巴黎第八大學文學創作碩士修業中。

曾獲聯合報文學獎小說大獎、臺北文學獎小說首獎、臺大文學獎小說首獎等項,入選《九歌年度小說選》、《七年級小說金典》、《我們這一代:七年級作家》等集,並獲二○一四年文化部藝術新秀。現定期為《聯合文學》、《幼獅文藝》執筆法語圈藝文訊息。著作兩種:小說集《崩麗絲味》(九歌,二○一四)、長篇小說《冰裂紋》(尖端,二○一七)。譯作一種:《大聲說幹的女孩》(聯合文學,二○一九)。有個人網站:請點我。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

書.人生.莊靜君》在巴黎和昆德拉相遇:非如此不可嗎?非如此不可!非如此不可!

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,... 閱讀更多

書.人生.劉昭儀》媽媽圖書館

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,... 閱讀更多

書.人生.向鴻全》如何打破沉默

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,... 閱讀更多