陳宗暉與黃暐婷皆畢業於東華大學,近期二人不約而同地推出新作。《我所去過最遠的地方》是陳宗暉的首部散文集,用詩化的語言、小說的敘事,表達散文寫作最真誠的心;《少年與時間的洞穴》則是黃暐婷蟄伏兩年多,交出了第一本長篇小說,透過對「時間」的探問,帶出不同故事線的交錯與交集。

一本順著氣流起飛翱翔,一本下潛海底與氣泡共舞,透過事前不知、事後察覺種種偶然與巧合的漣漪,召喚了相同的時間感,藉二人新書問世,在讀字書店舉辦新書分享會,成就這次跨時同學的幸會。

微雨的臺北午後,兩位作家談及各自的堅持與自我測試:那些改變與被改變的東西,如何展示在他們的寫作生活裡。兩人同時重新提問、重新註解自己的作品,也在彼此的書寫裡尋找心有所感、類近的關鍵字相互對話。

▉與寫作的距離

黃暐婷首先談起漫長的小說準備時光。在小說走往她的心裡深處之後,如何經歷不被他人看好,建議自己轉往寫作散文的跑道,讓她起了複雜的心緒與挫敗感,最後又是如何不氣餒地重新以小說跟上自己的經驗。

她回述起家裡開設工廠,放學時候常常看著工廠旁的水溝裡,漂浮著大型小型帶著惡臭的垃圾,這樣的畫面為她的童稚時期啟幕。做為工廠的女兒,她踏上的是另一種「非典型文青」的旅程。直到大學接觸了文學,「意識到文學的魅力,很快就決定要寫小說。」選擇這個文類,因為「被小說創造出來的世界觸動,也想成為用小說創作出世界的人」。她自謙沒有天分,沒有才華,唯一有的就是意志力。

2016年,黃暐婷終於出了第一本小說集《捕霧的人》,以水的形式作為意象,來象徵角色的生命狀態與困境。「捕捉霧氣」既是一種文學隱喻,也是一種真實存在的科學技術。

當初她在自然期刊上看到這個概念,覺得「在多霧的地方架設網子,試圖捕捉一點可用的水,和我們人生很像,總張開雙臂想把握一點什麼。」這個意念也和寫作很像,「以文字為網,試圖撈取捕捉各種微妙的事物,然後在你心裡面留下一點震動的東西。」她喜歡透過不侷限的閱讀,在非文學的領域,也能感受一些文學上的觸動與啟發,這些都是進一步推動她去寫小說的背後緣由。

《少年與時間的洞穴》是黃暐婷的第二本書,也是她初次挑戰長篇小說。寫作契機來自於她在2017年的一則新聞裡看到,有人在網路公共政策參與平臺上提案,希望臺灣時間能加快一小時,變成跟經度上比較接近的韓國、日本同步。這提案有其政治上的考量,也在當時引起或正或反面的各種討論。

這份提案,讓黃暐婷重新發覺自己「沒有這樣想像過時間」,一直以來都將時間視為「理所當然的存在」,為此她開始多方尋查與研讀史料。她分享了臺灣在歷史上如何經過三次時區的改變——時間的現代概念如何由殖民時期日本政府在1896年引進,再因1937年的皇民化運動,1945年日本戰敗,從而將臺灣時間畫入西部標準時,後改為中央標準時,最終又回到西部標準時的過程。

在1937年9月30日《臺灣日日新報》夕刊裡,黃暐婷發現一張提醒讀者今晚11點必須往前調快一小時的示意照片。讓她感到震撼的是,「決定時間的不是自然、不是太陽,而是當權者的手,撥動指針,時刻就此改變。」《少年與時間的洞穴》就從這份震撼開始。她在小說中把時間調快一小時,命名為「新時」。是一個在晚上11點之後的現代,也就是時區改變之後所發生的故事。她補充,「11點」就像背對背的兩個人,可能因此錯過,但也可能相遇。

▉與自己的距離

相較於黃暐婷從外圍往核心,談論對小說的投注以及對角色的愛;陳宗暉則慢慢從細部核心開始向外擴延。他將種種思緒與敘述先壓縮為一句話:「向內縱身,向外連結」,認為這就是《我所去過最遠的地方》散文集裡,最想傳遞、最想分享的感受。

這些稿件原先一直放在抽屜,當成自己的最後一本書,或許也可能不會出版。無意中因為編輯的邀請,它們得以從沉睡的形式被喚醒,而有機會成為第一本書,變成一種「紀念的感覺、祝福的意味」。陳宗暉不只一次談到,他非常珍惜這些相遇。

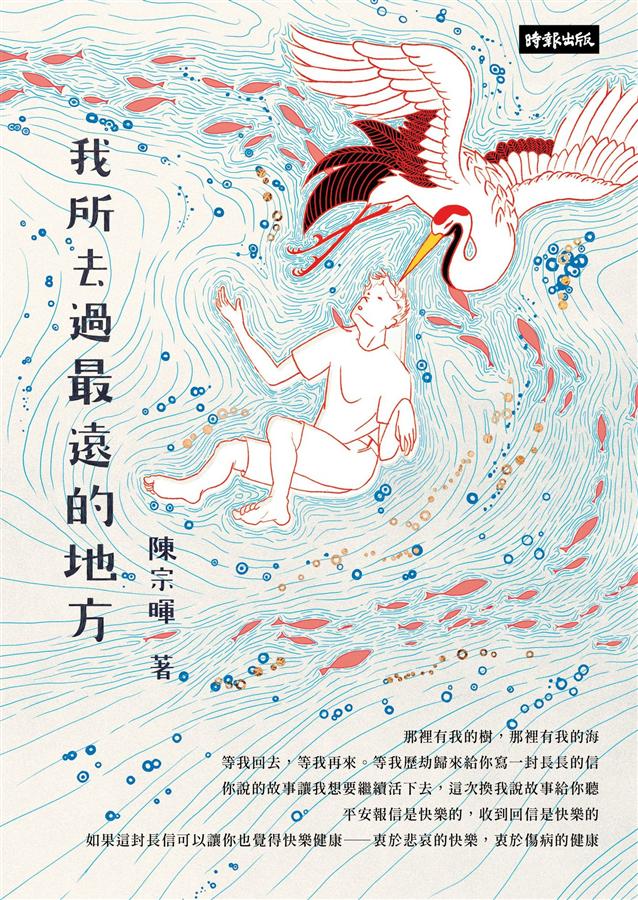

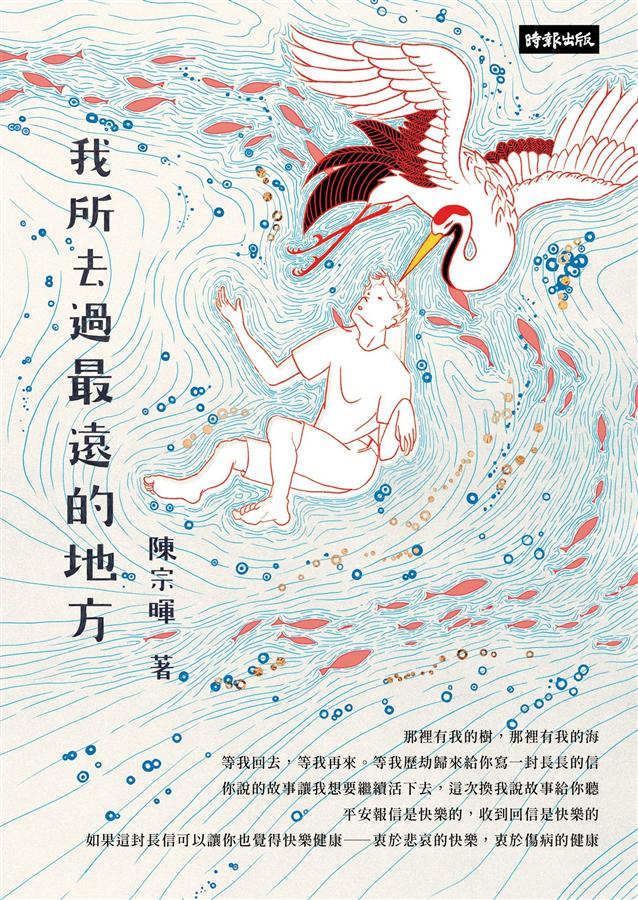

他從書的封面帶入內容:圖像設計中間有一個人——他引黃暐婷的書名為喻——彷彿掉進了「時間的洞穴裡面」,像過去十年掉進洞穴的自己。收到定稿時,陳宗暉人在醫院,無論是上方像是在叼著這個人的鶴,或圍繞在這人周邊的小魚與泡泡,對他而言,都像在擔心與鼓勵一個掉進時間洞穴、掉進時間之流的人。

從這樣的畫面,陳宗暉感受到很明確的祝福和拯救。他說,就像這本散文集,雖然表面上以疾病的三個進展為輯名——像是書寫與疾病一起生活、帶病的人一起旅行,以及生病之後怎麼跟這樣漫長的時光共處——「這三個階段,表面上好像是疾病的階段跟演進,但也可以把它想像成是自我拯救的三部曲」。

那份自我拯救是,「拯救那個以前的我,那個以為投擲出去的手榴彈已經爆炸所以趴下尋求掩護的我。」陳宗暉用「逆時針跑操場」的感覺為意象重新說明,那樣的方式就像「不斷的向內縱身,但跑到一定程度之後,它也會產生向外連結的力量。」

關係的意義不停改變。他認為書名「我所去過最遠的地方」,可以是物理上遙遠的距離,也可以是「我跟我自己的距離」。那份距離與矛盾讓他以這樣的形貌談論自己:不擅長說話,但試圖去當解說員的人;從小就害怕去醫院,但長大之後總是一個人去醫院的人;害怕人群,又希望他人產生連結。又或是,一個從小沒有母親的人,怎樣與他想像中的母親一起長大,再把自己誕生一次。

寫作這本散文集時,陳宗暉常不斷的寫信、走路、跑步,這樣動起來的感覺也很像一種靜態的旅行。他說,現在這些看似無用的事情,也可能拯救了過去的自己,或未來某一刻的自己。當他脫離常軌,不曉得如何回到原來的軌道時,總覺得不如就繼續走下去,在脫離軌道的過程中,創造自己的軌道。

而每當他想要這樣在生活裡實驗,在「正規的醫療與科學之外,找到另一種自我療癒的方法,不是想到花蓮,就是想到蘭嶼。」他在蘭嶼找到一種復健的可能,就像他空空的童年在蘭嶼找到第二次補償,在蘭嶼第二次長大。

▉與時間的相遇

黃暐婷分享了自己虛構小說中的人物:編輯阿基、小說家莉卡,如何成為說故事的人,如何藉由寫作穿過一個又一個時間的洞穴。她最喜歡莉卡筆下角色少年朗。書裡的所有角色都受限於「新時」這種人為的時間,只有少年朗用自然的方式感受時間的存在、觀察時間的流逝。他甚至提醒身為作者的黃暐婷,自己曾經是個怎麼樣的人,無論對時間的感覺是線性、交錯甚至隨機,「不要忘記月光和鳥鳴,那才是真正的時間。」

陳宗暉則藉同樣的句型提醒:「不要忘記海洋和森林,那才是真正的時間。」每個人都有自己的時間感,他讀黃暐婷的作品,被「時間一定可以重來」這句看似稀鬆平常,但最後累積力道的話打動。

陳宗暉說,「創作就可以讓時間重來」,寫作「讓自己再回去災後現場,看著那個抱膝蹲下的自己,一定會有新的改變、新的想法,不會只是倒退過去,什麼事情都沒有發生,就回到現在,因為時間就是可以重新自我定義的東西。」

他沒有只待在房間或醫院,而是去到遠方蘭嶼,與蘭嶼朋友阿文相遇,重新定義了這個受傷的島嶼,也重新定義了曾經讓自己受傷,如今抱持期待的4月。而與曾是大學同學的編輯重逢,則感受到自己的作品被保護,「允許錯誤的存在,讓生病的句子還是可以發聲,而且等它好好的康復。」

時間如何延宕,世界如何是距離,陳宗暉盼望這兩本書的陪伴,能給予這個大家「一起進入隧道」,備感困頓的2020年一點祝福:「當隧道感忽然入侵了你的生活,可以想像成,這樣的黑暗是因為有一場電影要開始了,電影看完,出口就到了,天就亮了,病就好了。」●

|

少年與時間的洞穴 少年與時間的洞穴

作者:黃暐婷

出版:時報出版

定價:420元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:黃暐婷

1984年生。成功大學台灣文學系、東華大學創作與英語文學研究所畢。作品曾獲林榮三文學獎、鍾肇政文學獎與部分地方文學獎。短篇小說集《捕霧的人》曾獲2017台北國際書展大獎入圍,並入選2018年 Books from Taiwan推薦。

|

|

我所去過最遠的地方 我所去過最遠的地方

作者:陳宗暉

出版:時報出版

定價:320元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:陳宗暉

1983年生於雲林,花蓮長大,蘭嶼第二次長大。健康的病人。東華大學中文系、中文所(後改稱「華文文學系」)碩士班畢業。碩士論文《流轉孤島:戰後蘭嶼書寫的遞演》,以具有環境意識的書寫文本為主題,探討其中所湧現的「傳統生態知識」,如何成為某種捍衛在地文化的能量。曾為黑潮海洋文教基金會志工、蘭恩文教基金會志工;近年多於蘭嶼野銀部落協助當地推動環境保護工作,發起並參與「說蘭嶼環境教育協會」相關事務。

花蓮文學獎散文獎、新詩獎(2005)

聯合文學小說新人獎(2008)

時報文學獎新詩獎、小品文獎(2011)

林榮三文學獎新詩獎、散文獎(2015)

國家文化藝術基金會文學創作補助(2017)

|

Tags:

作家黃暐婷(左)與陳宗暉(本文圖片由時報出版提供)

陳宗暉與黃暐婷皆畢業於東華大學,近期二人不約而同地推出新作。《我所去過最遠的地方》是陳宗暉的首部散文集,用詩化的語言、小說的敘事,表達散文寫作最真誠的心;《少年與時間的洞穴》則是黃暐婷蟄伏兩年多,交出了第一本長篇小說,透過對「時間」的探問,帶出不同故事線的交錯與交集。

一本順著氣流起飛翱翔,一本下潛海底與氣泡共舞,透過事前不知、事後察覺種種偶然與巧合的漣漪,召喚了相同的時間感,藉二人新書問世,在讀字書店舉辦新書分享會,成就這次跨時同學的幸會。

微雨的臺北午後,兩位作家談及各自的堅持與自我測試:那些改變與被改變的東西,如何展示在他們的寫作生活裡。兩人同時重新提問、重新註解自己的作品,也在彼此的書寫裡尋找心有所感、類近的關鍵字相互對話。

▉與寫作的距離

黃暐婷首先談起漫長的小說準備時光。在小說走往她的心裡深處之後,如何經歷不被他人看好,建議自己轉往寫作散文的跑道,讓她起了複雜的心緒與挫敗感,最後又是如何不氣餒地重新以小說跟上自己的經驗。

她回述起家裡開設工廠,放學時候常常看著工廠旁的水溝裡,漂浮著大型小型帶著惡臭的垃圾,這樣的畫面為她的童稚時期啟幕。做為工廠的女兒,她踏上的是另一種「非典型文青」的旅程。直到大學接觸了文學,「意識到文學的魅力,很快就決定要寫小說。」選擇這個文類,因為「被小說創造出來的世界觸動,也想成為用小說創作出世界的人」。她自謙沒有天分,沒有才華,唯一有的就是意志力。

2016年,黃暐婷終於出了第一本小說集《捕霧的人》,以水的形式作為意象,來象徵角色的生命狀態與困境。「捕捉霧氣」既是一種文學隱喻,也是一種真實存在的科學技術。

當初她在自然期刊上看到這個概念,覺得「在多霧的地方架設網子,試圖捕捉一點可用的水,和我們人生很像,總張開雙臂想把握一點什麼。」這個意念也和寫作很像,「以文字為網,試圖撈取捕捉各種微妙的事物,然後在你心裡面留下一點震動的東西。」她喜歡透過不侷限的閱讀,在非文學的領域,也能感受一些文學上的觸動與啟發,這些都是進一步推動她去寫小說的背後緣由。

《少年與時間的洞穴》是黃暐婷的第二本書,也是她初次挑戰長篇小說。寫作契機來自於她在2017年的一則新聞裡看到,有人在網路公共政策參與平臺上提案,希望臺灣時間能加快一小時,變成跟經度上比較接近的韓國、日本同步。這提案有其政治上的考量,也在當時引起或正或反面的各種討論。

這份提案,讓黃暐婷重新發覺自己「沒有這樣想像過時間」,一直以來都將時間視為「理所當然的存在」,為此她開始多方尋查與研讀史料。她分享了臺灣在歷史上如何經過三次時區的改變——時間的現代概念如何由殖民時期日本政府在1896年引進,再因1937年的皇民化運動,1945年日本戰敗,從而將臺灣時間畫入西部標準時,後改為中央標準時,最終又回到西部標準時的過程。

在1937年9月30日《臺灣日日新報》夕刊裡,黃暐婷發現一張提醒讀者今晚11點必須往前調快一小時的示意照片。讓她感到震撼的是,「決定時間的不是自然、不是太陽,而是當權者的手,撥動指針,時刻就此改變。」《少年與時間的洞穴》就從這份震撼開始。她在小說中把時間調快一小時,命名為「新時」。是一個在晚上11點之後的現代,也就是時區改變之後所發生的故事。她補充,「11點」就像背對背的兩個人,可能因此錯過,但也可能相遇。

▉與自己的距離

相較於黃暐婷從外圍往核心,談論對小說的投注以及對角色的愛;陳宗暉則慢慢從細部核心開始向外擴延。他將種種思緒與敘述先壓縮為一句話:「向內縱身,向外連結」,認為這就是《我所去過最遠的地方》散文集裡,最想傳遞、最想分享的感受。

這些稿件原先一直放在抽屜,當成自己的最後一本書,或許也可能不會出版。無意中因為編輯的邀請,它們得以從沉睡的形式被喚醒,而有機會成為第一本書,變成一種「紀念的感覺、祝福的意味」。陳宗暉不只一次談到,他非常珍惜這些相遇。

他從書的封面帶入內容:圖像設計中間有一個人——他引黃暐婷的書名為喻——彷彿掉進了「時間的洞穴裡面」,像過去十年掉進洞穴的自己。收到定稿時,陳宗暉人在醫院,無論是上方像是在叼著這個人的鶴,或圍繞在這人周邊的小魚與泡泡,對他而言,都像在擔心與鼓勵一個掉進時間洞穴、掉進時間之流的人。

從這樣的畫面,陳宗暉感受到很明確的祝福和拯救。他說,就像這本散文集,雖然表面上以疾病的三個進展為輯名——像是書寫與疾病一起生活、帶病的人一起旅行,以及生病之後怎麼跟這樣漫長的時光共處——「這三個階段,表面上好像是疾病的階段跟演進,但也可以把它想像成是自我拯救的三部曲」。

那份自我拯救是,「拯救那個以前的我,那個以為投擲出去的手榴彈已經爆炸所以趴下尋求掩護的我。」陳宗暉用「逆時針跑操場」的感覺為意象重新說明,那樣的方式就像「不斷的向內縱身,但跑到一定程度之後,它也會產生向外連結的力量。」

關係的意義不停改變。他認為書名「我所去過最遠的地方」,可以是物理上遙遠的距離,也可以是「我跟我自己的距離」。那份距離與矛盾讓他以這樣的形貌談論自己:不擅長說話,但試圖去當解說員的人;從小就害怕去醫院,但長大之後總是一個人去醫院的人;害怕人群,又希望他人產生連結。又或是,一個從小沒有母親的人,怎樣與他想像中的母親一起長大,再把自己誕生一次。

寫作這本散文集時,陳宗暉常不斷的寫信、走路、跑步,這樣動起來的感覺也很像一種靜態的旅行。他說,現在這些看似無用的事情,也可能拯救了過去的自己,或未來某一刻的自己。當他脫離常軌,不曉得如何回到原來的軌道時,總覺得不如就繼續走下去,在脫離軌道的過程中,創造自己的軌道。

而每當他想要這樣在生活裡實驗,在「正規的醫療與科學之外,找到另一種自我療癒的方法,不是想到花蓮,就是想到蘭嶼。」他在蘭嶼找到一種復健的可能,就像他空空的童年在蘭嶼找到第二次補償,在蘭嶼第二次長大。

▉與時間的相遇

黃暐婷分享了自己虛構小說中的人物:編輯阿基、小說家莉卡,如何成為說故事的人,如何藉由寫作穿過一個又一個時間的洞穴。她最喜歡莉卡筆下角色少年朗。書裡的所有角色都受限於「新時」這種人為的時間,只有少年朗用自然的方式感受時間的存在、觀察時間的流逝。他甚至提醒身為作者的黃暐婷,自己曾經是個怎麼樣的人,無論對時間的感覺是線性、交錯甚至隨機,「不要忘記月光和鳥鳴,那才是真正的時間。」

陳宗暉則藉同樣的句型提醒:「不要忘記海洋和森林,那才是真正的時間。」每個人都有自己的時間感,他讀黃暐婷的作品,被「時間一定可以重來」這句看似稀鬆平常,但最後累積力道的話打動。

陳宗暉說,「創作就可以讓時間重來」,寫作「讓自己再回去災後現場,看著那個抱膝蹲下的自己,一定會有新的改變、新的想法,不會只是倒退過去,什麼事情都沒有發生,就回到現在,因為時間就是可以重新自我定義的東西。」

他沒有只待在房間或醫院,而是去到遠方蘭嶼,與蘭嶼朋友阿文相遇,重新定義了這個受傷的島嶼,也重新定義了曾經讓自己受傷,如今抱持期待的4月。而與曾是大學同學的編輯重逢,則感受到自己的作品被保護,「允許錯誤的存在,讓生病的句子還是可以發聲,而且等它好好的康復。」

時間如何延宕,世界如何是距離,陳宗暉盼望這兩本書的陪伴,能給予這個大家「一起進入隧道」,備感困頓的2020年一點祝福:「當隧道感忽然入侵了你的生活,可以想像成,這樣的黑暗是因為有一場電影要開始了,電影看完,出口就到了,天就亮了,病就好了。」●

作者:黃暐婷

出版:時報出版

定價:420元

【內容簡介➤】

作者簡介:黃暐婷

1984年生。成功大學台灣文學系、東華大學創作與英語文學研究所畢。作品曾獲林榮三文學獎、鍾肇政文學獎與部分地方文學獎。短篇小說集《捕霧的人》曾獲2017台北國際書展大獎入圍,並入選2018年 Books from Taiwan推薦。

作者:陳宗暉

出版:時報出版

定價:320元

【內容簡介➤】

作者簡介:陳宗暉

1983年生於雲林,花蓮長大,蘭嶼第二次長大。健康的病人。東華大學中文系、中文所(後改稱「華文文學系」)碩士班畢業。碩士論文《流轉孤島:戰後蘭嶼書寫的遞演》,以具有環境意識的書寫文本為主題,探討其中所湧現的「傳統生態知識」,如何成為某種捍衛在地文化的能量。曾為黑潮海洋文教基金會志工、蘭恩文教基金會志工;近年多於蘭嶼野銀部落協助當地推動環境保護工作,發起並參與「說蘭嶼環境教育協會」相關事務。

花蓮文學獎散文獎、新詩獎(2005)

聯合文學小說新人獎(2008)

時報文學獎新詩獎、小品文獎(2011)

林榮三文學獎新詩獎、散文獎(2015)

國家文化藝術基金會文學創作補助(2017)

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

對談》乘著台語的風,來見你:畫家阿尼默vs音樂人廖士賢的創作對話

閱讀更多

2020臺北詩歌節》是工人,是記者,也是詩人:陳昌遠、顧玉玲、鄭順聰談《工作記事》

閱讀更多

OB短評》#290 哀而不傷的極品好書懶人包

Openbook「選書小組」每週研讀各出版社已出版或即將出版的新書,逐本討論後,為讀者評選出優質好書,誠心推薦給您。 閱讀更多