▇每天喝粉紅色草莓奶茶,抵抗對生理性別的劃分

顏嘉琪:現場將兩本詩集擺在一起,我的《B群》是藍色,柏松的《許多無名無姓的角落》是粉紅色。突然覺得,如果我自稱是柏松,稱她才是嘉琪,大家應該也會覺得滿合理的。

讀柏松的詩文,我彷彿看到青春期另一個平行時空裡的自己。〈藍色的裙子〉裡那個由生理性別指認的制服顏色「而我只有藍色的裙子/裡面躲著沒有翅膀的青鳥」、「而我把藍色的裙子/沉重地隱入陽光無法探進的深海」,狠狠地將「他」與「她」切割開來;以及〈藍色矢車菊〉裡,兵役體檢的過程中被迫褪下的「麻質長裙」。

看了柏松的作品,我才發現原來自己這麼討厭的裙子,對另一個人來說竟然是類似「保護傘」的東西。「裙子」一直都是這個社會辨識生理性別的物件之一,進入國中階段,許多學校甚至以制服的顏色來加強生理性別的劃分。

柏松寫自己從國中時期開始每天喝粉紅色的草莓奶茶,肯定就是對於這種劃分的某種抵抗吧?這也令我想起曾經就讀的私立國中,運動服的顏色不分性別都是一樣的,所以我最喜歡穿運動服的日子(雖然還是有討人厭的制服裙)。

我不確定柏松想像或渴望的「裙子」、「粉紅色」是否代表對「女裝」的偏好,「女裝」是一種保護,還是內在自我的揭示?相較於「女裝」,這個社會有所謂的「男裝」嗎?即使我短髮,常穿T恤、襯衫、牛仔褲,大多數的人頂多稱這種為「中性」打扮。

對我來說,「中性」的標籤很安全,也算舒服。但如果是生理男,「中性」好像不太能被社會接受?身為異質生理男,似乎辛苦很多。從裝扮回應柏松提出的「跨」,我回顧過去,其實「跨」更像是自我從「不具性別認同」跨出去,去探索自我,無論最終的選擇是什麼。所以每個人有權經歷「跨」的過程,無論選擇是順性別或其他。如此一來,「跨」就不限於非順性別者,而是所有具特定性別認同的人。

柴柏松:「裙子」、「粉紅」是否代表我對「女裝」的偏好?在我身上答案是肯定的,而且女裝正是內在自我揭示的表現。我印象很深,小時候媽媽會帶我和哥哥去租錄影帶,那時我哥都挑《金剛戰士》、《元氣小氣》這類熱血的戰隊片,但我卻老是選《美少女戰士》,甚至還會模仿其中角色裝扮,用小浴巾去圍出短裙的樣子。後來當然被我媽媽禁止了,但對當時的我來說,也只是懂得了「要假扮成月光仙子,必須要在媽媽沒看到的時候才可以。」

為什麼小時候裝扮成月光仙子會有那麼強烈的滿足感?當時雖然還不那麼理解外在世界的運作方式,但也隱約明白,有些我本能喜歡的事情是「被禁止」的。透過扮演,我能夠暫時獲得一條裙子,去成為當時所憧憬的shero。

《背離親緣》一書提到跨性別的兒童,會比一般兒童在性別行為上更偏向自己的非原生性別,「跨性別男童比多數女孩更女性化,跨性別女童則比多數男孩更男性化。他們選擇玩什麼,幾乎可說是種政治聲明。」其實我小時候也沒想那麼多,很多舉止或對於物件的選擇,都只是出於本能而已。也許那個巨大的標準差之所以成立,是因為小時候我對女裝的渴望是被壓抑的,因為不能穿裙子,所以我越想去選擇。如果我生來就可以順理成章的穿裙子,說不定我也不真的那麼愛穿。

《背離親緣》一書提到跨性別的兒童,會比一般兒童在性別行為上更偏向自己的非原生性別,「跨性別男童比多數女孩更女性化,跨性別女童則比多數男孩更男性化。他們選擇玩什麼,幾乎可說是種政治聲明。」其實我小時候也沒想那麼多,很多舉止或對於物件的選擇,都只是出於本能而已。也許那個巨大的標準差之所以成立,是因為小時候我對女裝的渴望是被壓抑的,因為不能穿裙子,所以我越想去選擇。如果我生來就可以順理成章的穿裙子,說不定我也不真的那麼愛穿。

也想問嘉琪,在雌雄莫辨的外型中,是不是也有類似「跨」這樣敏銳於感受性別氣質的歷程?這裡想問的歷程,不僅是與本身有關,而是將成長環境、生活過程也都考慮進去的。我讀嘉琪的〈我想念我自己〉,覺得有很接近「跨」的心情。

顏嘉琪:讀〈我想念我自己〉會有「跨」的心境,是因為裡面有提到裙子嗎?(笑)

年輕時候我的衣櫃裡只有兩種衣服,一種是幻想自己穿了很帥的,另一種是上班時穿(自認為)比較安全的。面試實習教師時,買了一些符合一般人對於女老師想像的衣服,例如粉紅色等比較鮮艷的顏色,甚至把頭髮留得比較長,但後來就發現那些衣服並不適合我。如果你看到我的衣櫃,應該會覺得這人是性別錯亂吧?(承認吧其實只是凌亂)但其實現在的校園中,就算是女老師也很少做這樣的打扮了,大家都穿著令自己覺得舒服自在的衣服。但那些衣服我還是沒有丟掉,仍放在我的衣櫃裡。

因此,我寫下這首詩,確實表達了類似「跨」的心情,但這不代表我的性別認同是一般定義上的「跨」。對我來說,為了不引起他人的不安與注目,每一天我所做出的性別扮演,都像是一種「跨」。從無需性別認同的自己,「跨」到需要明確性別界線的社會。那真的是很疲憊很自卑的一段時光。

▇他人的幸福青鳥,可能是我的禍根

柴柏松:在這個疲憊又自卑的時間過去後,可以看到〈熟年〉這首詩真是太好了。很喜歡這首詩的心態,有種身心都安頓過的灑脫,看著看著感覺自己內部十分飽滿。透過這首詩,感受到不僅是嘉琪個人的寫照,也反映了現在的社會對LGBTQ確實有了更多、更成熟的認識,也有越來越多的人能夠欣賞性別的多樣性。

顏嘉琪:在柏松的詩裡,頻繁讀到的幾個意象:各式裙子、鳥(隱身在裙子裡的青鳥、在樹上沉思的灰頭翁、鸚鵡)、洞穴與房間。想請問柏松,這幾個意象的意義?

柴柏松:說誠實一點,有些真的是在無意識的狀態下,它自己生長出來的。當然也有些是有意為之的操作,「裙子」就是緊繫著性別的符號,藍色也是公廁常見的性別區分色。〈藍色的裙子〉就是有意想要表達性別衝突的一個標題。

至於鳥,有意為之的是「青鳥」和「灰頭翁」。「青鳥」意象的使用建立在兩個前提上,第一是因為青鳥即藍鳥,而藍鳥音同男性生殖器的台語發音;第二則是在一般認知中,青鳥是幸福的象徵。我也想對這種幸福的共識表態——你認為的幸福,在別人身上不一定是。

詩人柴柏松

對擁護父權的人而言,擁有青鳥確實是某種權利的獲得,這也許是一種幸福。但對於我個人而言,這種幸福反而是「禍根」,且真的是各種意義上的根(笑)。

「灰頭翁」的概念是某天在課堂上得知白頭翁與黑頭翁交配後生下了混種的灰頭翁,我覺得這「灰」其實就象徵了二元對立間的灰色地帶,男與女之間變動的總和。我認為那個「灰」就是我自己。

以後見之明來看,也許使用「洞穴與房間」,在書寫時的想像是「隱蔽」。我認為人在隱蔽的空間中是最接近自己的,所有藏污納垢的念頭與舉止,都可以在隱蔽之中看到。現在看〈在還未發掘的洞穴〉忽然覺得很有趣,書寫時我處在一段很不健康的關係之中,有些當時不願意承認的事,竟然在詩語言中留下了線索,而且在離開那段關係多年後,我突然明白自己當初無意識寫下的東西,其實是潛意識在告訴當下的自己:「你不被愛。」宛如一種警示,提醒自己趕緊發掘到這個念頭——承認自己不被愛。

我也想回饋一點閱讀《B群》的想法。我感覺嘉琪的詩,使用的都是「家常感」非常強烈的意象。這是我很不擅長的寫法,家常的物件不只是擺放在那裏而已,還具有空間裡的關係,我實際上讀到的,是透過物件所聯繫的社會階層,和環境中正在發生的事件。嘉琪所使用的物件,背後都有巨大的作用力,這是我閱讀上很喜歡也相當欣賞的部分。

▇到了適合的環境,花就會華麗地綻放

柴柏松:嘉琪是地理老師,想必會接觸到非常多學生,也能在教育第一現場親自感受著不同世代的成長歷程與變化。想問問嘉琪,平常是怎麼跟學生相處的?是否曾經因為身分或性別認同而和學生有摩擦?我也很好奇,在嘉琪所接觸到的學生社群,是如何形成性別特質的?青春期的男女生是怎麼樣去形塑自己的性別?有沒有接觸到LGBTQ的學生?

顏嘉琪:跟學生的相處,其實比跟同事相處輕鬆很多(笑)。我任教的學校是高職,這個世代的學生,對於多元性別認同有一定的認識,即使不一定能夠接受,但並不會把LGBTQ當成妖魔鬼怪,反而老師們比較保守。

保守的老師通常分兩種,一種是覺得這類學生很可憐誤入歧途,努力要導正他們;另一種是覺得很噁心,眼不見為淨。但這種同事通常都嚴重性別盲,早些年還不時跑來關心我何時嫁人,令人啼笑皆非。比起同事,大部分的學生滿上道的,不會來問我關於性別認同的問題。偶而有幾個同學私下聊天時問我,我也沒有給什麼明確答案,但不明確本身應該就是答案了?我想,聰明的學生會懂。

印象最深的LGBTQ學生是一個秀氣高瘦的生理男。他休學了一年,再復學,我才得知原班級的女同學竟然霸凌他,理由是他會在早自修時化妝和噴香水。我跟他說,她們潛意識裡是嫉妒你比她們美。此外,學校的制服雖沒有裙子,但男生的褲子是卡其色,女生著黑褲,他喜歡穿黑褲,卻被教官指正男生要穿卡其褲。另一天他穿了卡其褲,又被另一位教官說,女生必須穿黑褲。到底制服為何要分男女?其實根本就是為了掩飾這些很愛劃分性別且嚴重性別盲的管理者的愚蠢與恐懼吧?

另外,有次這個學生擦了當時很流行的唇膏顏色,下課跑來講桌前問我,覺得這個顏色的唇膏怎麼樣?我內心很驚恐,因為我向來沒在化妝,也沒有這方面的審美觀。(天哪我還是女人嗎?)總之,當下我深深覺得,他比我還要女人很多。他畢業後去唸了某間大學的中文系,聽說他成為系學會上的風雲人物、系花。果然到了適合開花的環境,花就會華麗綻放了。

依我在中學任教多年的經驗,異男對於LGBTQ的排斥遠大於異女。校園裡如今滿常看到兩個熱戀中的女同學很親近,同學也都知情,但自我認同是Gay的男同學,都是在畢業以後才勇敢向我出櫃。

詩文集裡有好幾首詩分別寫到不同求學時期的性別經驗和感受,滿好奇柏松「跨」的認同,在求學過程中有遇過比較友善或懷有惡意的師長嗎?

柴柏松:看到「秀氣高瘦生理男現在華麗綻放」,忍不住露出姨母一般欣慰的笑容,真是可喜可賀(而且好想知道他噴哪一罐香水)。

我確實遇過保守的老師,當我遭受欺凌的時候,她會說:「你不要那麼娘娘腔不就沒事了?」不過以現在的狀態回望,這些保守的老師也不是真的那麼十惡不赦,他們只是因為眼望著自己不明白的世界,還不曉得要怎麼去面對或接受,所以選擇了最容易的作法——規訓學生成為他們可以理解的樣子。

我也聽過很過分、很難聽的話,曾經在心裡詛咒這些老師下場淒慘。但現在我也願意嘗試站在他們的立場去凝視,明白那是因為他們身邊的文化環境、經驗養成也是用相同的方式在壓迫他們,而他們沒有意識到那個結構是不夠友善的,所以當他們用這個標準在生活的時候,也會用同樣的標準去審視他們認為不合格的人。

但我也想聲明,我現在能說出這些話,不表示心裡已經與他們過去的作為和解。我願意去理解不同立場的人怎麼想,只是為了讓我自己好過一點,當傷人的話語又出現時不要那麼走心。

嘉琪在成長過程中,是怎麼去消化因為性別氣質而遭受的惡意?

顏嘉琪:氣質較為陽剛的生理女性,在女校等以女性為多數的團體裡面,很少感受到惡意,有時甚至是受歡迎的。又或許因為擔憂自己的陽剛氣質成為被團體排斥的理由,所以我一直很努力讓自己各方面都表現良好。

回想起來,我成長過程中最困難的應該不是他人的惡意,而是性別認同典範的缺乏。邱妙津的《鱷魚手記》、曹麗娟的《童女之舞》或陳雪《蝴蝶》這些以女同為主的作品雖然陸續在1990年代出版,卻因為資訊匱乏,家用網路並未普及,在我的成長過程中,對同性戀的認識非常微薄。察覺自己的性傾向和大部分的人不同時,其實主要的情緒是害怕、逃避,甚至覺得自己的存在是一個錯誤。或許因為不夠勇敢,所以逃過了那段可能遭受惡意的階段,僥倖活到相對比較開放與多元的現在。

相較之下,在男性團體中生存的「娘娘腔」似乎是更艱難的。當我在柏松的詩〈藍色矢車菊〉裡讀到「X光切碎我的身體」、「一盆藍色矢車菊靜靜萎頓──每一分鐘每一秒鐘,葉脈不斷地/浮出皺紋」真的彷彿就在那個病疫體檢室裡,整個流程完全合乎標準,卻毫無人性。即使是以詩的形式呈現,我也不忍目睹。

另一首〈遠處有一間空房〉裡,「那間空房走出/渾身綻傷的動物/牠們走來,在我一貧如洗的身子上熟睡……我用盡力氣擁抱/動物,用冰塊的方式融化/在我的身上,有一些死去的形狀」那些渾身綻傷的動物也讓我覺得難過,彷彿牠們就是騷亂時期隱身角落的少男少女。多希望,都有人願意用力擁抱牠/他/她們。

▇若「性別」與「性別氣質的展演」再也沒有男女的區別

柴柏松:謝謝嘉琪。最後我想提一個短短的故事。2014年,我在日本的親戚家短居了整個暑假。有天我去到山形縣一間已經忘記名字的巨大寺院,那時我還躲在男同志的身分之中,外型十足是個男孩子。我在階梯上與一位女尼擦身而過,她沒頭沒尾地突然以中文對我說:「你已經當了五世女人了,這一世才會這樣,你還不習慣。」這麼多年過去,我時常想起這個神祕又唐突的片刻,在那之後,我似乎明白了一些難以言表的事物,關於人,關於生命,以及我所選擇的生活形式……。

其實從2020年底詩集出版以後,我有一段很密集的時間在思索,自己要在新書分享會跟聽眾表達什麼?也曾經想過,跨性別的故事早已不是新聞,「靈魂裝錯身體」的標語甚至耳熟能詳,但跨性別者的生命歷程真的這麼千篇一律嗎?遇到的困境難不成也如出一轍?

當我們談到「原生男性的女性認同」時,是否就與化妝、長髮、擦指甲油、穿裙子,諸如此類的「女性共識」劃上等號?若今天一位原生男性不化妝、理平頭、穿褲裝、曬很黑、舉止陽剛,她說自己的社會性別是女性,有誰會相信?反之,原生女性若符合上述全部特質,即便有可能被說是男人婆,也不會有人直稱她社會性別是「男的」。所謂的社會性別,「男」或「女」,是否仍建立在文化上約定俗成的陽剛、陰柔氣質,和某些與生俱來的行為舉止?是不是一個性別的定義必須遵循某些共識?

希望能邀請大家一起思考:性別氣質的定義是如何被建構的?而我們以什麼為依據稱呼自己的性別?若「性別」與「性別氣質的展演」再也沒有「男女」的區別,大家都可以自然地做自己最舒服的舉止與裝扮,那麼「跨」的概念是否還成立?

當然這些提問沒有正確解答,我自己也很玩味這樣的思索。我想,這種遊走在對立之間的模糊狀態,也是跨的意義。●

|

許多無名無姓的角落 許多無名無姓的角落

作者:柴柏松

出版:黑眼睛文化

定價:400元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:柴柏松

作品曾獲教育部文藝創作獎、奇萊文學獎,並選入《2018臺灣詩選》及2020駐愛爾蘭台北代表處及愛爾蘭文學館之雙十台灣選詩。其他文章散見於《聲韻詩刊》、《文訊》、《印刻文學生活誌》、《幼獅文藝》等,並與陶藝空間長期合作,撰寫藝評、藝術家側寫。《許多無名無姓的角落》(黑眼睛文化)為第一本正式出版的個人詩文集。

|

|

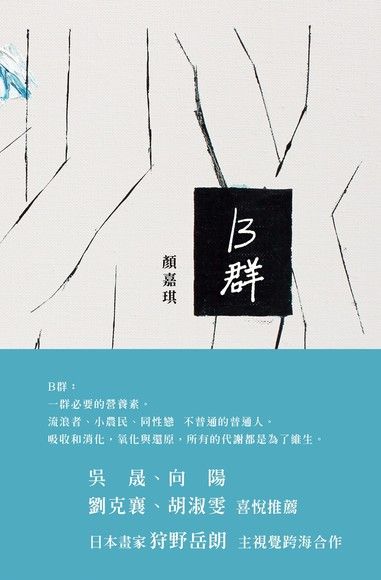

B群 B群

作者:顏嘉琪

出版:黑眼睛文化

定價:400元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:顏嘉琪

1982年生,在雲林的農村長大,現居木柵。大學讀地理,研究所唸語文創作。喜歡烹飪、游泳和慢跑,最大的成就是把貓養胖。作品曾獲全國學生文學獎、基隆海洋文學獎、打狗文學獎、教育部文藝創作獎、臺北文學獎、葉紅女性詩獎,出版過詩集《荒原之午》,並以《B群》入圍2019年台灣文學獎金典獎。

|

Tags:

詩人柴柏松(左)與顏嘉琪(本文照片由黑眼睛文化提供)

編按:詩人柴柏松出版個人首部詩集《許多無名無姓的角落》,書中分享學生時期及成長過程中,因為性少數所遭遇的各種辛苦,從個性、生活方式、行為舉止、空間、顏色、溫度等等個人經驗提煉出社會共感,以肉身的感受突破語言與社會框架。

任教於高中職的詩人顏嘉琪,觀察並陪伴許多青少年在性別認同中徘徊與摸索,其詩集《B群》以詩省思勾勒流浪者、小農民、同性戀等等「不普通的普通人」,創造了分享的詩性批判力與社會記憶。

近日黑眼睛文化邀請二位詩人對談,一同討論在對自己的性向與性別的認知過程中,關於各種性別符號的想法。所謂的社會性別,那個「男」或「女」,是否仍建立在文化上約定俗成的陽剛/陰柔氣質?是不是一個性別被定義後,就必須遵循某些共識?

原定於2021年台北國際書展舉行的這場對談,會因疫情影響而改於2/27在台北女書店舉行。Openbook閱讀誌持續關注,製作書展相關報導,隨時捕捉四方逸散但精采不減的作者風采及讀者互動火花。本文為對談菁華。

▇每天喝粉紅色草莓奶茶,抵抗對生理性別的劃分

顏嘉琪:現場將兩本詩集擺在一起,我的《B群》是藍色,柏松的《許多無名無姓的角落》是粉紅色。突然覺得,如果我自稱是柏松,稱她才是嘉琪,大家應該也會覺得滿合理的。

讀柏松的詩文,我彷彿看到青春期另一個平行時空裡的自己。〈藍色的裙子〉裡那個由生理性別指認的制服顏色「而我只有藍色的裙子/裡面躲著沒有翅膀的青鳥」、「而我把藍色的裙子/沉重地隱入陽光無法探進的深海」,狠狠地將「他」與「她」切割開來;以及〈藍色矢車菊〉裡,兵役體檢的過程中被迫褪下的「麻質長裙」。

看了柏松的作品,我才發現原來自己這麼討厭的裙子,對另一個人來說竟然是類似「保護傘」的東西。「裙子」一直都是這個社會辨識生理性別的物件之一,進入國中階段,許多學校甚至以制服的顏色來加強生理性別的劃分。

柏松寫自己從國中時期開始每天喝粉紅色的草莓奶茶,肯定就是對於這種劃分的某種抵抗吧?這也令我想起曾經就讀的私立國中,運動服的顏色不分性別都是一樣的,所以我最喜歡穿運動服的日子(雖然還是有討人厭的制服裙)。

我不確定柏松想像或渴望的「裙子」、「粉紅色」是否代表對「女裝」的偏好,「女裝」是一種保護,還是內在自我的揭示?相較於「女裝」,這個社會有所謂的「男裝」嗎?即使我短髮,常穿T恤、襯衫、牛仔褲,大多數的人頂多稱這種為「中性」打扮。

對我來說,「中性」的標籤很安全,也算舒服。但如果是生理男,「中性」好像不太能被社會接受?身為異質生理男,似乎辛苦很多。從裝扮回應柏松提出的「跨」,我回顧過去,其實「跨」更像是自我從「不具性別認同」跨出去,去探索自我,無論最終的選擇是什麼。所以每個人有權經歷「跨」的過程,無論選擇是順性別或其他。如此一來,「跨」就不限於非順性別者,而是所有具特定性別認同的人。

柴柏松:「裙子」、「粉紅」是否代表我對「女裝」的偏好?在我身上答案是肯定的,而且女裝正是內在自我揭示的表現。我印象很深,小時候媽媽會帶我和哥哥去租錄影帶,那時我哥都挑《金剛戰士》、《元氣小氣》這類熱血的戰隊片,但我卻老是選《美少女戰士》,甚至還會模仿其中角色裝扮,用小浴巾去圍出短裙的樣子。後來當然被我媽媽禁止了,但對當時的我來說,也只是懂得了「要假扮成月光仙子,必須要在媽媽沒看到的時候才可以。」

為什麼小時候裝扮成月光仙子會有那麼強烈的滿足感?當時雖然還不那麼理解外在世界的運作方式,但也隱約明白,有些我本能喜歡的事情是「被禁止」的。透過扮演,我能夠暫時獲得一條裙子,去成為當時所憧憬的shero。

也想問嘉琪,在雌雄莫辨的外型中,是不是也有類似「跨」這樣敏銳於感受性別氣質的歷程?這裡想問的歷程,不僅是與本身有關,而是將成長環境、生活過程也都考慮進去的。我讀嘉琪的〈我想念我自己〉,覺得有很接近「跨」的心情。

顏嘉琪:讀〈我想念我自己〉會有「跨」的心境,是因為裡面有提到裙子嗎?(笑)

年輕時候我的衣櫃裡只有兩種衣服,一種是幻想自己穿了很帥的,另一種是上班時穿(自認為)比較安全的。面試實習教師時,買了一些符合一般人對於女老師想像的衣服,例如粉紅色等比較鮮艷的顏色,甚至把頭髮留得比較長,但後來就發現那些衣服並不適合我。如果你看到我的衣櫃,應該會覺得這人是性別錯亂吧?(承認吧其實只是凌亂)但其實現在的校園中,就算是女老師也很少做這樣的打扮了,大家都穿著令自己覺得舒服自在的衣服。但那些衣服我還是沒有丟掉,仍放在我的衣櫃裡。

因此,我寫下這首詩,確實表達了類似「跨」的心情,但這不代表我的性別認同是一般定義上的「跨」。對我來說,為了不引起他人的不安與注目,每一天我所做出的性別扮演,都像是一種「跨」。從無需性別認同的自己,「跨」到需要明確性別界線的社會。那真的是很疲憊很自卑的一段時光。

▇他人的幸福青鳥,可能是我的禍根

柴柏松:在這個疲憊又自卑的時間過去後,可以看到〈熟年〉這首詩真是太好了。很喜歡這首詩的心態,有種身心都安頓過的灑脫,看著看著感覺自己內部十分飽滿。透過這首詩,感受到不僅是嘉琪個人的寫照,也反映了現在的社會對LGBTQ確實有了更多、更成熟的認識,也有越來越多的人能夠欣賞性別的多樣性。

顏嘉琪:在柏松的詩裡,頻繁讀到的幾個意象:各式裙子、鳥(隱身在裙子裡的青鳥、在樹上沉思的灰頭翁、鸚鵡)、洞穴與房間。想請問柏松,這幾個意象的意義?

柴柏松:說誠實一點,有些真的是在無意識的狀態下,它自己生長出來的。當然也有些是有意為之的操作,「裙子」就是緊繫著性別的符號,藍色也是公廁常見的性別區分色。〈藍色的裙子〉就是有意想要表達性別衝突的一個標題。

至於鳥,有意為之的是「青鳥」和「灰頭翁」。「青鳥」意象的使用建立在兩個前提上,第一是因為青鳥即藍鳥,而藍鳥音同男性生殖器的台語發音;第二則是在一般認知中,青鳥是幸福的象徵。我也想對這種幸福的共識表態——你認為的幸福,在別人身上不一定是。

對擁護父權的人而言,擁有青鳥確實是某種權利的獲得,這也許是一種幸福。但對於我個人而言,這種幸福反而是「禍根」,且真的是各種意義上的根(笑)。

「灰頭翁」的概念是某天在課堂上得知白頭翁與黑頭翁交配後生下了混種的灰頭翁,我覺得這「灰」其實就象徵了二元對立間的灰色地帶,男與女之間變動的總和。我認為那個「灰」就是我自己。

以後見之明來看,也許使用「洞穴與房間」,在書寫時的想像是「隱蔽」。我認為人在隱蔽的空間中是最接近自己的,所有藏污納垢的念頭與舉止,都可以在隱蔽之中看到。現在看〈在還未發掘的洞穴〉忽然覺得很有趣,書寫時我處在一段很不健康的關係之中,有些當時不願意承認的事,竟然在詩語言中留下了線索,而且在離開那段關係多年後,我突然明白自己當初無意識寫下的東西,其實是潛意識在告訴當下的自己:「你不被愛。」宛如一種警示,提醒自己趕緊發掘到這個念頭——承認自己不被愛。

我也想回饋一點閱讀《B群》的想法。我感覺嘉琪的詩,使用的都是「家常感」非常強烈的意象。這是我很不擅長的寫法,家常的物件不只是擺放在那裏而已,還具有空間裡的關係,我實際上讀到的,是透過物件所聯繫的社會階層,和環境中正在發生的事件。嘉琪所使用的物件,背後都有巨大的作用力,這是我閱讀上很喜歡也相當欣賞的部分。

▇到了適合的環境,花就會華麗地綻放

柴柏松:嘉琪是地理老師,想必會接觸到非常多學生,也能在教育第一現場親自感受著不同世代的成長歷程與變化。想問問嘉琪,平常是怎麼跟學生相處的?是否曾經因為身分或性別認同而和學生有摩擦?我也很好奇,在嘉琪所接觸到的學生社群,是如何形成性別特質的?青春期的男女生是怎麼樣去形塑自己的性別?有沒有接觸到LGBTQ的學生?

顏嘉琪:跟學生的相處,其實比跟同事相處輕鬆很多(笑)。我任教的學校是高職,這個世代的學生,對於多元性別認同有一定的認識,即使不一定能夠接受,但並不會把LGBTQ當成妖魔鬼怪,反而老師們比較保守。

保守的老師通常分兩種,一種是覺得這類學生很可憐誤入歧途,努力要導正他們;另一種是覺得很噁心,眼不見為淨。但這種同事通常都嚴重性別盲,早些年還不時跑來關心我何時嫁人,令人啼笑皆非。比起同事,大部分的學生滿上道的,不會來問我關於性別認同的問題。偶而有幾個同學私下聊天時問我,我也沒有給什麼明確答案,但不明確本身應該就是答案了?我想,聰明的學生會懂。

印象最深的LGBTQ學生是一個秀氣高瘦的生理男。他休學了一年,再復學,我才得知原班級的女同學竟然霸凌他,理由是他會在早自修時化妝和噴香水。我跟他說,她們潛意識裡是嫉妒你比她們美。此外,學校的制服雖沒有裙子,但男生的褲子是卡其色,女生著黑褲,他喜歡穿黑褲,卻被教官指正男生要穿卡其褲。另一天他穿了卡其褲,又被另一位教官說,女生必須穿黑褲。到底制服為何要分男女?其實根本就是為了掩飾這些很愛劃分性別且嚴重性別盲的管理者的愚蠢與恐懼吧?

另外,有次這個學生擦了當時很流行的唇膏顏色,下課跑來講桌前問我,覺得這個顏色的唇膏怎麼樣?我內心很驚恐,因為我向來沒在化妝,也沒有這方面的審美觀。(天哪我還是女人嗎?)總之,當下我深深覺得,他比我還要女人很多。他畢業後去唸了某間大學的中文系,聽說他成為系學會上的風雲人物、系花。果然到了適合開花的環境,花就會華麗綻放了。

依我在中學任教多年的經驗,異男對於LGBTQ的排斥遠大於異女。校園裡如今滿常看到兩個熱戀中的女同學很親近,同學也都知情,但自我認同是Gay的男同學,都是在畢業以後才勇敢向我出櫃。

詩文集裡有好幾首詩分別寫到不同求學時期的性別經驗和感受,滿好奇柏松「跨」的認同,在求學過程中有遇過比較友善或懷有惡意的師長嗎?

柴柏松:看到「秀氣高瘦生理男現在華麗綻放」,忍不住露出姨母一般欣慰的笑容,真是可喜可賀(而且好想知道他噴哪一罐香水)。

我確實遇過保守的老師,當我遭受欺凌的時候,她會說:「你不要那麼娘娘腔不就沒事了?」不過以現在的狀態回望,這些保守的老師也不是真的那麼十惡不赦,他們只是因為眼望著自己不明白的世界,還不曉得要怎麼去面對或接受,所以選擇了最容易的作法——規訓學生成為他們可以理解的樣子。

我也聽過很過分、很難聽的話,曾經在心裡詛咒這些老師下場淒慘。但現在我也願意嘗試站在他們的立場去凝視,明白那是因為他們身邊的文化環境、經驗養成也是用相同的方式在壓迫他們,而他們沒有意識到那個結構是不夠友善的,所以當他們用這個標準在生活的時候,也會用同樣的標準去審視他們認為不合格的人。

但我也想聲明,我現在能說出這些話,不表示心裡已經與他們過去的作為和解。我願意去理解不同立場的人怎麼想,只是為了讓我自己好過一點,當傷人的話語又出現時不要那麼走心。

嘉琪在成長過程中,是怎麼去消化因為性別氣質而遭受的惡意?

顏嘉琪:氣質較為陽剛的生理女性,在女校等以女性為多數的團體裡面,很少感受到惡意,有時甚至是受歡迎的。又或許因為擔憂自己的陽剛氣質成為被團體排斥的理由,所以我一直很努力讓自己各方面都表現良好。

回想起來,我成長過程中最困難的應該不是他人的惡意,而是性別認同典範的缺乏。邱妙津的《鱷魚手記》、曹麗娟的《童女之舞》或陳雪《蝴蝶》這些以女同為主的作品雖然陸續在1990年代出版,卻因為資訊匱乏,家用網路並未普及,在我的成長過程中,對同性戀的認識非常微薄。察覺自己的性傾向和大部分的人不同時,其實主要的情緒是害怕、逃避,甚至覺得自己的存在是一個錯誤。或許因為不夠勇敢,所以逃過了那段可能遭受惡意的階段,僥倖活到相對比較開放與多元的現在。

相較之下,在男性團體中生存的「娘娘腔」似乎是更艱難的。當我在柏松的詩〈藍色矢車菊〉裡讀到「X光切碎我的身體」、「一盆藍色矢車菊靜靜萎頓──每一分鐘每一秒鐘,葉脈不斷地/浮出皺紋」真的彷彿就在那個病疫體檢室裡,整個流程完全合乎標準,卻毫無人性。即使是以詩的形式呈現,我也不忍目睹。

另一首〈遠處有一間空房〉裡,「那間空房走出/渾身綻傷的動物/牠們走來,在我一貧如洗的身子上熟睡……我用盡力氣擁抱/動物,用冰塊的方式融化/在我的身上,有一些死去的形狀」那些渾身綻傷的動物也讓我覺得難過,彷彿牠們就是騷亂時期隱身角落的少男少女。多希望,都有人願意用力擁抱牠/他/她們。

▇若「性別」與「性別氣質的展演」再也沒有男女的區別

柴柏松:謝謝嘉琪。最後我想提一個短短的故事。2014年,我在日本的親戚家短居了整個暑假。有天我去到山形縣一間已經忘記名字的巨大寺院,那時我還躲在男同志的身分之中,外型十足是個男孩子。我在階梯上與一位女尼擦身而過,她沒頭沒尾地突然以中文對我說:「你已經當了五世女人了,這一世才會這樣,你還不習慣。」這麼多年過去,我時常想起這個神祕又唐突的片刻,在那之後,我似乎明白了一些難以言表的事物,關於人,關於生命,以及我所選擇的生活形式……。

其實從2020年底詩集出版以後,我有一段很密集的時間在思索,自己要在新書分享會跟聽眾表達什麼?也曾經想過,跨性別的故事早已不是新聞,「靈魂裝錯身體」的標語甚至耳熟能詳,但跨性別者的生命歷程真的這麼千篇一律嗎?遇到的困境難不成也如出一轍?

當我們談到「原生男性的女性認同」時,是否就與化妝、長髮、擦指甲油、穿裙子,諸如此類的「女性共識」劃上等號?若今天一位原生男性不化妝、理平頭、穿褲裝、曬很黑、舉止陽剛,她說自己的社會性別是女性,有誰會相信?反之,原生女性若符合上述全部特質,即便有可能被說是男人婆,也不會有人直稱她社會性別是「男的」。所謂的社會性別,「男」或「女」,是否仍建立在文化上約定俗成的陽剛、陰柔氣質,和某些與生俱來的行為舉止?是不是一個性別的定義必須遵循某些共識?

希望能邀請大家一起思考:性別氣質的定義是如何被建構的?而我們以什麼為依據稱呼自己的性別?若「性別」與「性別氣質的展演」再也沒有「男女」的區別,大家都可以自然地做自己最舒服的舉止與裝扮,那麼「跨」的概念是否還成立?

當然這些提問沒有正確解答,我自己也很玩味這樣的思索。我想,這種遊走在對立之間的模糊狀態,也是跨的意義。●

作者:柴柏松

出版:黑眼睛文化

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:柴柏松

作品曾獲教育部文藝創作獎、奇萊文學獎,並選入《2018臺灣詩選》及2020駐愛爾蘭台北代表處及愛爾蘭文學館之雙十台灣選詩。其他文章散見於《聲韻詩刊》、《文訊》、《印刻文學生活誌》、《幼獅文藝》等,並與陶藝空間長期合作,撰寫藝評、藝術家側寫。《許多無名無姓的角落》(黑眼睛文化)為第一本正式出版的個人詩文集。

作者:顏嘉琪

出版:黑眼睛文化

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:顏嘉琪

1982年生,在雲林的農村長大,現居木柵。大學讀地理,研究所唸語文創作。喜歡烹飪、游泳和慢跑,最大的成就是把貓養胖。作品曾獲全國學生文學獎、基隆海洋文學獎、打狗文學獎、教育部文藝創作獎、臺北文學獎、葉紅女性詩獎,出版過詩集《荒原之午》,並以《B群》入圍2019年台灣文學獎金典獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

餐桌對話》你會為愛改變自己的口味嗎?──陳默安、顏嘉琪、布勒一起吃泡麵

在食物面前,我們誠實。 在他人身邊,我們陪伴。 想說的話很多很多,不如留在餐桌上慢慢聊…… 閱讀更多

OB短評》#301 在結束後前行的極品好書懶人包

Openbook「選書小組」每週研讀各出版社已出版或即將出版的新書,逐本討論後,為讀者評選出優質好書,誠心推薦給您。 閱讀更多

OB短評》#75 讀到上癮的極品好書懶人包

Openbook「選書小組」每週研讀各出版社已出版或即將出版的新書,逐本討論後,為讀者評選出優質好書,誠心推薦給您。 閱讀更多