我對演講不陌生,可從未以作家為主題,因為作家在我的攝影作品裡大概只占10%到20%而已。為了今天的活動,我花了一個禮拜做影片,回顧我曾經拍過的作家,也藉此回顧拍攝過程。我盡量不用攝影的角度來講,用人的機緣來談,在拍攝這些作家的歷程中,一路上遇到多少貴人的提攜,才能累積現在這些影像。

我一直喜歡這個比喻:人的一生很像一條線,在某些機緣下,會跟一些特定的人相遇,相遇那刻我們的路徑就會開始改變,也在這個瞬間,跟另一些人的生命變平行了。生命中遇見某件事、某個人,線產生交錯,路徑就改變了。回過頭看我的人生,若只追求安定、平和、幸福美滿、開開心心,就會是一條很平、失去曲線的線。

作家攝影,對我而言,雖只占創作的一部分,卻是很重要的關鍵,像是所有東西的源頭,是養分來源;透過文學,找到對世界的觀點,不斷地吸收成長,也從年輕到老,不停地改變。

➤一張書封照片開啟與出版社的緣分【龍應台】

我念專科五年級時,龍應台出了一本書叫《野火集》,相信同齡人應該都知道。我們一路以來受的教育,是乖乖在學校當好學生。龍應台顛覆了這些東西,她對時事、環境跟教育體制做嚴厲的批判,對我造成很大的衝擊。我沒有想到,有一天有機會拍到她。

剛出社會那幾年,皇冠出版社已故編輯楊淑惠女士對我很提攜,《皇冠》雜誌連載人物時,她會委託我拍照。因此讓我有機會拍到心目中的大作家龍應台。1995年,龍應台在聯文出版《在海德堡墜入情網》一書,用了這張照片當書封,我也自此和聯文結下不解之緣。

作家龍應台,攝影:陳建仲

再過幾年,1999年,我有幸受邀拍攝由大愛電視台與《中國時報》人間副刊共同選出的台灣最經典12位作家,其中也有龍應台。這次的拍攝很嚴謹,我跟一個團隊隨她一起到屏東,探訪她成長的地方,拍下了這張照片(下圖)。

作家龍應台,攝影:陳建仲

龍應台早年到香港、美國念書,後來到德國任教,世界各地駐足,生命一直在波動,照片的背景是飛機,呈現一種人物與時空的穿梭感(下圖)。

作家龍應台,攝影:陳建仲

➤攝影師與作家的攻防戰,讓作家回歸本性【余光中】

余光中也是當時入選的12位作家之一。拍攝工作分兩軌進行,一組電視台,一組平面攝影,當時工作人員常更換,我比較幸運,完整參與拍攝到12位作家。

當時對余光中的作品並不熟悉,因此攝影當日一早,我帶著他的傳記早早出門,搭上飛機就開始讀,接著在左營換計程車,最後再搭渡船到旗津,一路海、陸、空三種交通工具都用上,抵達中山大學前才讀完傳記。余光中面對鏡頭有些不自在,十分客氣地問我能不能在很快的時間內結束拍攝。

我當時壓力非常大,只好先請他坐在家裡書桌前,然後我拿相機邊拍邊想方法,一定要等他漸漸習慣鏡頭,才可能拍得到我要的畫面。

拍人的過程就是一種攻防。被攝者及攝影者之間關係很微妙,主導權不一定在攝影者手中。以藝人為例,他們早建立自己面對鏡頭的方式,善於擺pose,攝影師只能按快門,反而很難突破對方心防,拍出有攝影者個人風格的畫面。作家雖不擅面對鏡頭,相對矜持,然而一旦取得信任,反而容易展現真實自我。這個心理攻防,攝影師必須要用盡方法突破。

突然我想到,在余光中的傳記中,不只一次提到西子灣是對他創作極為重要的地方。我大膽提出要求:「余老師,不妨我們去西子灣拍?」

我們邊聊邊走到海邊,我問他:「老師大概幾歲時,知道自己會在文壇上留下一個位置?」他想了一會兒說:「大約三十幾歲。」拍照當下,我正好也是三十幾歲,慚愧心想,我到相同年紀,對前途還這麼徬徨。

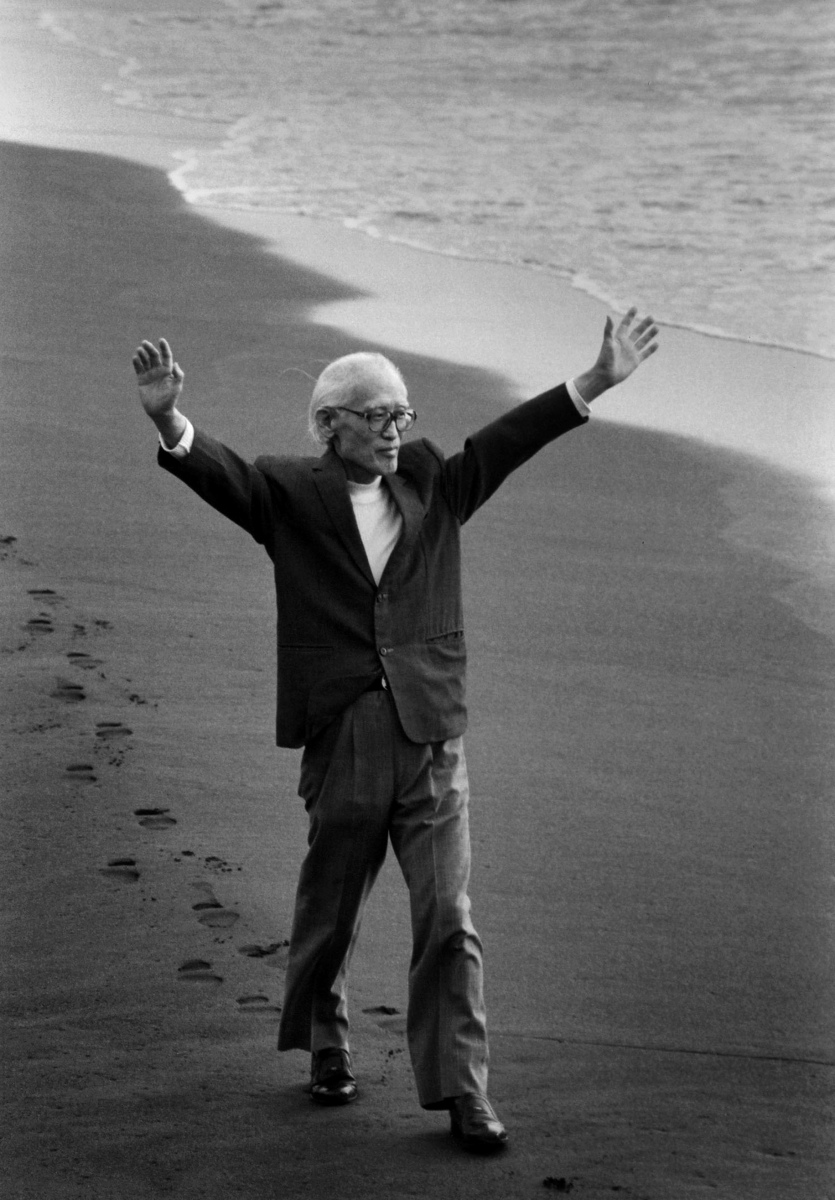

因此我想拍出他那個年輕以來的自信。我爬上救生員的高塔,請余光中從遠方走過來,他來到我面前時,突然迎著海風舉起雙手,就留下這個畫面(下圖)。

詩人余光中,攝影:陳建仲

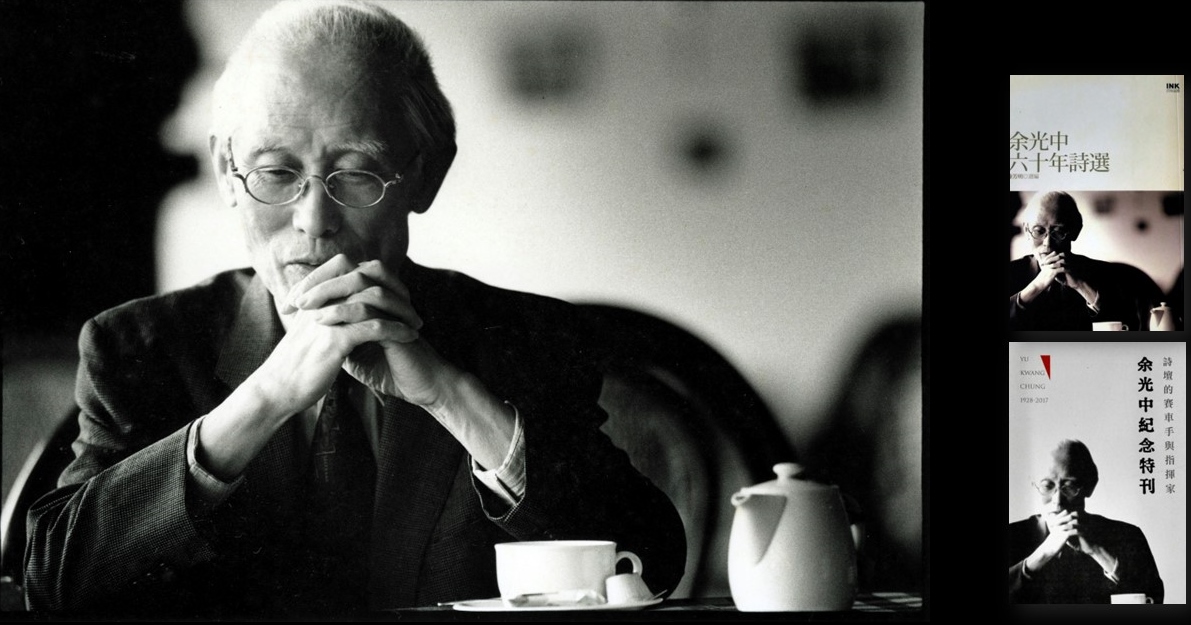

兩個月後,我又重回中山大學,這次拍攝的主角不是余光中,卻剛好在咖啡廳偶遇他,拍下這張他的半身像(下圖)。後來被用為2018年余光中台北追思會的主畫面。

詩人余光中,攝影:陳建仲

當年千里迢迢繞過半個台灣,在偶遇的倉促時間內拍下的一張照片,沒想到日後成為令人追思的影像。隔了整整20年,才了解那天相遇的意義,是要留下一張讓別人懷念他的身影。

另一張我很喜歡的畫面,卻顯少曝光(下圖)。那天在海邊,拍攝結束前,余光中卸下心防,像一位交響樂的指揮,拿著枯枝面對浪濤揮舞著,自得其樂。

詩人余光中,攝影:陳建仲

拍人像時,方法千變萬化,必須時時提醒自己,不能讓構圖強過主角,攝影師只是呈現主角原本真實的面貌。以前年輕時,常會犯這樣的錯誤:設計了很棒的構圖,希望作家來配合,人反成環境配角。

➤捕捉到的剎那光輝,是難以複製的【席慕蓉】

我跟席慕蓉老師的淵源,來自一個奇特的相遇。某次席慕蓉在東區的阿波羅畫廊開畫展,我只有一個小空檔能拍攝,非常趕,東區又很難停車,我把車隨便往忠孝東路上一靠,懷著隨時被拖吊的擔心,馬不停蹄地衝進畫展現場,拍下這張照片(下圖)。

詩人席慕蓉,攝影:陳建仲

我發現很多令人印象深刻的畫面,往往是在很緊迫的狀態下拍到。並不是瘋狂亂按,而是竭盡所能,在極短的時間將一切所學用上,牢牢抓住一個瞬間。正因為時間的侷促,才能爆發出那種能量。

席慕蓉相當喜歡這張照片,希望用在她的作品封面,見我不收取費用,便將她的版畫框裱一幅送我,令我又驚又喜,是我佔太大便宜了。幾十年過去,現在還掛在我的書房中。

之後再拍席慕蓉,一心想拍出超越之前的照片,但無論花多久時間、再怎麼找景,似乎也超越不了畫廊的這張。或許這就是人生剛剛好的瞬間,必須因緣俱足,才有辦法呈現。

2008年,我出版圖文集《角落.映像》,請席老師幫我提字。2015年,又出了第二本圖文創作《光影人生》,寄給席老師指教。有一天,開車途中接到席老師的電話,她對我說:「陳建仲,你到底知不知道?你的文字已經追平你的攝影了。」

對一個曾經在聯考作文只拿8分、對文字沒自信、一路從谷底努力爬上來的人來說,老師這番話,讓我熱淚盈眶。掛上電話後,我把車停到路邊,久久不能自已。

➤為留下世人緬懷作家的模樣【楊牧】

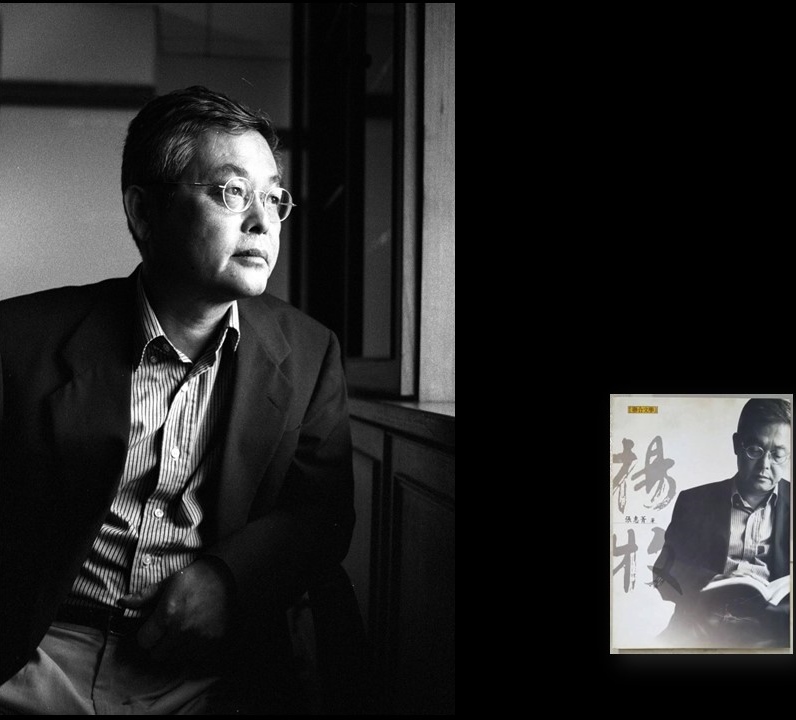

拍楊牧的那一天,是在花蓮東華大學。一到現場,我就發現情況不對勁,因為現場已經有影片製作團隊,通常平面攝影師很少會跟攝影團隊卡同一個時間點工作,因為彼此會干擾。

楊牧非常不愛面對鏡頭,他只給我們一個半小時,要同時完成照片和影片攝影。錄影要收音,現場不能出現快門聲;而別上麥克風的畫面,我也不能用。正當我焦慮找不到拍攝時機,所幸導演人很好,願意中途停下錄影,給我20分鐘拍照。

詩人楊牧,攝影:陳建仲

雖然時間很趕,也只能盡力而為,就像之前講的,有時越緊迫瞬間爆發力越強。

那天拍完後,其實很心虛,其他作家最少都拍了6卷,但當天竟只用了2卷底片,還有半捲因太暗而曝光不足。還好不擅用閃光燈,反而讓我發展出另一項「找光」的能力,我很善於在環境中看見光的脈絡,幫拍攝的對象找到合適的位置。

自從那次拍攝之後,只要有單位想拍楊牧,他就直接請那些人跟我拿照片。2002年,由聯合文學出版、作家張惠菁執筆楊牧同名傳記,也用了當天拍的照片。後來他榮獲國家文藝獎,國藝會請了知名攝影師幫獲獎者拍照,他也都拒絕,堅持用我那天拍的。

2020年,楊牧辭世。有天收到洪範負責人葉步榮來信告知,他和楊牧夫人夏盈盈女士研究後,希望楊牧的追思會現場跟墓園,能用當時那批照片。

詩人楊牧,攝影:陳建仲

回想起來,拍攝楊牧當下,我的人生也正面臨鉅變,心力交瘁,可是當我拿起相機那一刻,反而迸發出奇特的能量,比平常更純粹。我想,這張照片可以留那麼久,就是來自那股能量。我覺得自己很榮幸,能為許多人留下讓後人追憶的身影。

➤「所有照片中,這張最像我先生」【袁哲生】

2002年,袁哲生參加聯合文學舉辦的文藝營,我受邀去拍文藝營的作家。這類型的場合,作家老師們因有固定上下課時間,攝影地點不能距離太遠,我通常都是請老師移到窗口就近拍張照片。

拍攝袁哲生那一天說來奇妙,本來也想就近找一處拍,我說我們找個地方拍吧,他說好。我們走著走著,沿路都沒有停下腳步,一路走下樓梯,到了一個廣場,來到一處木籬笆前面,他突然停了下來,我問這裡好嗎?他笑了一笑。我就請他站到籬笆前,陽光穿過樹梢灑在他身上,我跟他說當我不存在,做你自己吧,然後留下了這個畫面(下圖)。

作家袁哲生,攝影:陳建仲

2004年,袁哲生永遠離開了我們,這張照片見報後,聯合文學編輯告訴我,袁哲生的太太看到後感動落淚,她認為這張是所有照片中最像她先生的一張。

袁哲生受憂鬱所苦,或許是長期壓抑,這張淺淺一笑在光影中的側影,看來淡然,又像藏著重重心事。不久後,寶瓶文化出版他的遺作《靜止在:最初與最終》,書封正是用這張照片。

這個午後紀錄下的籬笆前片刻,成了他的最後身影。

同樣令人唏噓的,還有下面這張照片。中間是袁哲生,左為黃國峻,他們是好朋友。黃國峻2003年過世,他父親黃春明寫了很多讓人鼻酸的悼念文。沒想到,時隔不到一年,袁哲生也離開了。有時候,照片的重量是跟著時間走的,恍然某日,當人事已非,它也變得無比之重。

由左至右:作家黃國峻、袁哲生與黃春明,攝影:陳建仲

➤捕捉再也重製不了的瞬間【黃春明】【蔡詩萍】

我是攝影家阮義忠暗房班第一期的學生,老師對我們很好,每星期都會帶我們在他內湖山上洗照片,課後還會找好友來和我們談天說地。

某次,阮義忠找了黃春明來,那時我還是學生,黃春明看我拍了很多社會底層人物的照片,建議我搭慢車見識更多人生百態,「大概10點多出發,從台北到蘇澳的慢車」。那時的慢車可以開窗、抽菸,他說坐這班車的人都不是有錢人,都是腳踏實地為生活奔波的甘苦人(台語)。

後來我聽從他的建議,去搭乘這列慢車。果如黃春明所言,火車上盡是各種甘苦人,有賣菜的婦人、賣枝仔冰的老人家、賣帽子的阿伯。同時我也開始讀黃春明的小說,看見他文中鄉土人物的真性情,當時像塊海綿,大量吸收這些的養分。我一直很感謝他。

多年後有機會拍黃春明時,就請他坐在當年他推薦我去走看的人間列車上(下圖)。

作家黃春明,攝影:陳建仲

那次去蘭陽平原拍攝黃春明,準備移往下個拍攝地點時,公務車少一個位置,黃春明隨即跟訪談人蔡詩萍說:「來,坐我的機車」,我直覺有畫面可拍,立即換上一顆長鏡頭,幾秒間,就在蔡詩萍跨上黃春明機車的剎那,留下一張有趣的畫面(下圖)。

作家黃春明(前)與作家蔡詩萍,攝影:陳建仲

如果在所有人像作品中,要我選三張喜愛之作,這張肯定入選。只是拍完後本沒想要交出去,怕蔡詩萍看起來沒那麼英挺,可能會找我算帳,想說算了吧,只想壓在箱底。

轉念又想,這明明是張生動畫面,為什麼不交呢?最後還是丟給當時《中國時報》人間副刊主任楊澤。楊澤看了說,這張真好,就流傳至今。沒想到,把它當成寶的人就是蔡詩萍。

➤作家有自己的主體性【賀景濱】

拍攝賀景濱是一次很痛快的經驗。當時的他已罹癌,卻很自在瀟灑。拍攝地點在苗栗後龍,我發現我們的喜好、興趣都相似。他喜歡聽音樂、騎摩托車,自由自在,菸不離手。

我問他,你不是得癌症嗎?他說沒差啦,人生苦短,能不好好快活一下嗎?相當坦率自在,所以拍攝時,我也變得舒坦,完全不需要為他操心,只要在旁忠實記錄。

小說家賀景濱,攝影:陳建仲

在人像攝影裡,我永遠是旁觀者,嚴守分際,不主動介入。

➤影響我最深的一本書與那位作家

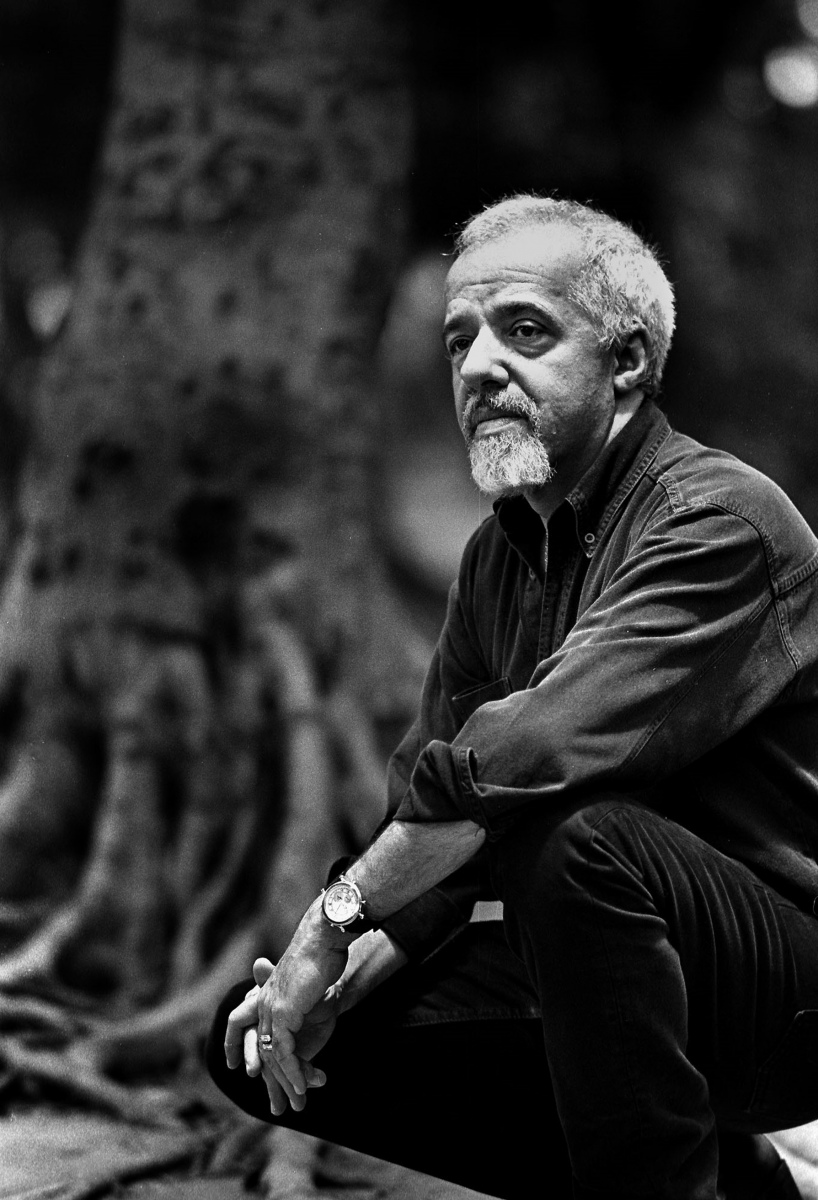

有一天,我接到時報出版社一個神祕任務,叫我到中正紀念堂門口等。不久後一台黑頭車停了下來,走下一位我不認識的外國人,隨行的編輯說,這個人的書在全球大賣,是個重要作家,讓我自由發揮。

剛好不遠處有一棵樹,便請他前去那邊,只見他很自然就蹲下,若有所思看向前方,拍了幾張後,他就上車離去。

幾年後,生活面臨重大轉折,哥哥送我一本書,說把這本書看完,也許會得到一些啟示。書中談天命、夢想和勇氣,我大受鼓舞,間接促成我決定離開報社自行創業,雖然在3年燒掉300萬,可是一點也不後悔。

記得當時,直到讀完那本書,看到封底折口那張郵票大小的作者照片時,才驚覺這不就是我曾經拍過的陌生外國人嗎?原來他就是知名的巴西作家保羅.科爾賀,而我讀的那本《牧羊少年奇幻之旅》則是他的經典作品,在全球被翻譯成四十多國語言出版。

保羅‧柯爾賀,攝影:陳建仲

➤Q&A時間:作家攝影,攝影師應旁觀或介入?

讀者:你提到影像形式不可強過人物。拍攝過程中,應被動静候被攝者某個瞬間捕捉下來?還是攝影師也該有主導性,拍出他所想的樣貌?如何取捨?

陳建仲:我提到的保持客觀,並非不介入,如果只在旁做紀錄,那是紀錄攝影。我是有介入的,可是介入並非扭曲他的本質,成為我希望的模樣,而是試著讓對方慢慢鬆懈,從不善面對鏡頭的拘束感中釋放,變得自在。原本人在面對環境,都是被武裝過的,面對鏡頭會自然出現防禦心態,必須介入瓦解。

如何抓快門的瞬間?可能有不少人是拿快門猛拍,其實不是這樣的。我從學生時代開始就愛拍人像,一方面拍社會寫實的東西,一方面找各式各樣的人來學習人像。剛開始也是走形式主義,把人拍得很誇張,重視視覺構圖、美學。我已走過那個階段,尤其是拍作家,那種畫面留不久。因為真的讓人緬懷的是人的特質,不是形式框框裡的作家。

我很少請作家端坐於書桌前,拍攝「作家正在創作」的畫面。這是一種肖像攝影的拍法,並沒有任何不妥,這類影像會走入博物館,充滿儀式與慎重感。我的照片比較像雜文,或是詩的片段,很簡短,帶一點浪漫,和作家的創作本身沒關,只是呈現作家當下生活的某個片段。我的照片想走入民間,如此而已。

我覺得很榮幸,紀錄了很多作家。我希望拍的是,作家在人生中,貼近他本質的感覺,而不是呈現一位「作家」該有的樣子。●

Tags:

作家黃春明,攝影:陳建仲

編按:由《聯合文學》與桃園市立圖書館聯合舉辦的週末文學沙龍「鏡頭的盡頭—文學對照集」,邀請不同世代的藝文攝影師進行作品回顧,分享多年來以攝影之眼為台灣文學人物造像,訴說在觀景窗下的作家故事。第3場活動邀請到攝影師陳建仲,Openbook閱讀誌特別整理講座菁華,與讀者共享。

主講人:陳建仲|逐字稿:蔡湘翊|整理:吳致良

我對演講不陌生,可從未以作家為主題,因為作家在我的攝影作品裡大概只占10%到20%而已。為了今天的活動,我花了一個禮拜做影片,回顧我曾經拍過的作家,也藉此回顧拍攝過程。我盡量不用攝影的角度來講,用人的機緣來談,在拍攝這些作家的歷程中,一路上遇到多少貴人的提攜,才能累積現在這些影像。

我一直喜歡這個比喻:人的一生很像一條線,在某些機緣下,會跟一些特定的人相遇,相遇那刻我們的路徑就會開始改變,也在這個瞬間,跟另一些人的生命變平行了。生命中遇見某件事、某個人,線產生交錯,路徑就改變了。回過頭看我的人生,若只追求安定、平和、幸福美滿、開開心心,就會是一條很平、失去曲線的線。

作家攝影,對我而言,雖只占創作的一部分,卻是很重要的關鍵,像是所有東西的源頭,是養分來源;透過文學,找到對世界的觀點,不斷地吸收成長,也從年輕到老,不停地改變。

➤一張書封照片開啟與出版社的緣分【龍應台】

我念專科五年級時,龍應台出了一本書叫《野火集》,相信同齡人應該都知道。我們一路以來受的教育,是乖乖在學校當好學生。龍應台顛覆了這些東西,她對時事、環境跟教育體制做嚴厲的批判,對我造成很大的衝擊。我沒有想到,有一天有機會拍到她。

剛出社會那幾年,皇冠出版社已故編輯楊淑惠女士對我很提攜,《皇冠》雜誌連載人物時,她會委託我拍照。因此讓我有機會拍到心目中的大作家龍應台。1995年,龍應台在聯文出版《在海德堡墜入情網》一書,用了這張照片當書封,我也自此和聯文結下不解之緣。

再過幾年,1999年,我有幸受邀拍攝由大愛電視台與《中國時報》人間副刊共同選出的台灣最經典12位作家,其中也有龍應台。這次的拍攝很嚴謹,我跟一個團隊隨她一起到屏東,探訪她成長的地方,拍下了這張照片(下圖)。

龍應台早年到香港、美國念書,後來到德國任教,世界各地駐足,生命一直在波動,照片的背景是飛機,呈現一種人物與時空的穿梭感(下圖)。

➤攝影師與作家的攻防戰,讓作家回歸本性【余光中】

余光中也是當時入選的12位作家之一。拍攝工作分兩軌進行,一組電視台,一組平面攝影,當時工作人員常更換,我比較幸運,完整參與拍攝到12位作家。

當時對余光中的作品並不熟悉,因此攝影當日一早,我帶著他的傳記早早出門,搭上飛機就開始讀,接著在左營換計程車,最後再搭渡船到旗津,一路海、陸、空三種交通工具都用上,抵達中山大學前才讀完傳記。余光中面對鏡頭有些不自在,十分客氣地問我能不能在很快的時間內結束拍攝。

我當時壓力非常大,只好先請他坐在家裡書桌前,然後我拿相機邊拍邊想方法,一定要等他漸漸習慣鏡頭,才可能拍得到我要的畫面。

拍人的過程就是一種攻防。被攝者及攝影者之間關係很微妙,主導權不一定在攝影者手中。以藝人為例,他們早建立自己面對鏡頭的方式,善於擺pose,攝影師只能按快門,反而很難突破對方心防,拍出有攝影者個人風格的畫面。作家雖不擅面對鏡頭,相對矜持,然而一旦取得信任,反而容易展現真實自我。這個心理攻防,攝影師必須要用盡方法突破。

突然我想到,在余光中的傳記中,不只一次提到西子灣是對他創作極為重要的地方。我大膽提出要求:「余老師,不妨我們去西子灣拍?」

我們邊聊邊走到海邊,我問他:「老師大概幾歲時,知道自己會在文壇上留下一個位置?」他想了一會兒說:「大約三十幾歲。」拍照當下,我正好也是三十幾歲,慚愧心想,我到相同年紀,對前途還這麼徬徨。

因此我想拍出他那個年輕以來的自信。我爬上救生員的高塔,請余光中從遠方走過來,他來到我面前時,突然迎著海風舉起雙手,就留下這個畫面(下圖)。

兩個月後,我又重回中山大學,這次拍攝的主角不是余光中,卻剛好在咖啡廳偶遇他,拍下這張他的半身像(下圖)。後來被用為2018年余光中台北追思會的主畫面。

當年千里迢迢繞過半個台灣,在偶遇的倉促時間內拍下的一張照片,沒想到日後成為令人追思的影像。隔了整整20年,才了解那天相遇的意義,是要留下一張讓別人懷念他的身影。

另一張我很喜歡的畫面,卻顯少曝光(下圖)。那天在海邊,拍攝結束前,余光中卸下心防,像一位交響樂的指揮,拿著枯枝面對浪濤揮舞著,自得其樂。

拍人像時,方法千變萬化,必須時時提醒自己,不能讓構圖強過主角,攝影師只是呈現主角原本真實的面貌。以前年輕時,常會犯這樣的錯誤:設計了很棒的構圖,希望作家來配合,人反成環境配角。

➤捕捉到的剎那光輝,是難以複製的【席慕蓉】

我跟席慕蓉老師的淵源,來自一個奇特的相遇。某次席慕蓉在東區的阿波羅畫廊開畫展,我只有一個小空檔能拍攝,非常趕,東區又很難停車,我把車隨便往忠孝東路上一靠,懷著隨時被拖吊的擔心,馬不停蹄地衝進畫展現場,拍下這張照片(下圖)。

我發現很多令人印象深刻的畫面,往往是在很緊迫的狀態下拍到。並不是瘋狂亂按,而是竭盡所能,在極短的時間將一切所學用上,牢牢抓住一個瞬間。正因為時間的侷促,才能爆發出那種能量。

席慕蓉相當喜歡這張照片,希望用在她的作品封面,見我不收取費用,便將她的版畫框裱一幅送我,令我又驚又喜,是我佔太大便宜了。幾十年過去,現在還掛在我的書房中。

之後再拍席慕蓉,一心想拍出超越之前的照片,但無論花多久時間、再怎麼找景,似乎也超越不了畫廊的這張。或許這就是人生剛剛好的瞬間,必須因緣俱足,才有辦法呈現。

2008年,我出版圖文集《角落.映像》,請席老師幫我提字。2015年,又出了第二本圖文創作《光影人生》,寄給席老師指教。有一天,開車途中接到席老師的電話,她對我說:「陳建仲,你到底知不知道?你的文字已經追平你的攝影了。」

對一個曾經在聯考作文只拿8分、對文字沒自信、一路從谷底努力爬上來的人來說,老師這番話,讓我熱淚盈眶。掛上電話後,我把車停到路邊,久久不能自已。

➤為留下世人緬懷作家的模樣【楊牧】

拍楊牧的那一天,是在花蓮東華大學。一到現場,我就發現情況不對勁,因為現場已經有影片製作團隊,通常平面攝影師很少會跟攝影團隊卡同一個時間點工作,因為彼此會干擾。

楊牧非常不愛面對鏡頭,他只給我們一個半小時,要同時完成照片和影片攝影。錄影要收音,現場不能出現快門聲;而別上麥克風的畫面,我也不能用。正當我焦慮找不到拍攝時機,所幸導演人很好,願意中途停下錄影,給我20分鐘拍照。

雖然時間很趕,也只能盡力而為,就像之前講的,有時越緊迫瞬間爆發力越強。

那天拍完後,其實很心虛,其他作家最少都拍了6卷,但當天竟只用了2卷底片,還有半捲因太暗而曝光不足。還好不擅用閃光燈,反而讓我發展出另一項「找光」的能力,我很善於在環境中看見光的脈絡,幫拍攝的對象找到合適的位置。

自從那次拍攝之後,只要有單位想拍楊牧,他就直接請那些人跟我拿照片。2002年,由聯合文學出版、作家張惠菁執筆楊牧同名傳記,也用了當天拍的照片。後來他榮獲國家文藝獎,國藝會請了知名攝影師幫獲獎者拍照,他也都拒絕,堅持用我那天拍的。

2020年,楊牧辭世。有天收到洪範負責人葉步榮來信告知,他和楊牧夫人夏盈盈女士研究後,希望楊牧的追思會現場跟墓園,能用當時那批照片。

回想起來,拍攝楊牧當下,我的人生也正面臨鉅變,心力交瘁,可是當我拿起相機那一刻,反而迸發出奇特的能量,比平常更純粹。我想,這張照片可以留那麼久,就是來自那股能量。我覺得自己很榮幸,能為許多人留下讓後人追憶的身影。

➤「所有照片中,這張最像我先生」【袁哲生】

2002年,袁哲生參加聯合文學舉辦的文藝營,我受邀去拍文藝營的作家。這類型的場合,作家老師們因有固定上下課時間,攝影地點不能距離太遠,我通常都是請老師移到窗口就近拍張照片。

拍攝袁哲生那一天說來奇妙,本來也想就近找一處拍,我說我們找個地方拍吧,他說好。我們走著走著,沿路都沒有停下腳步,一路走下樓梯,到了一個廣場,來到一處木籬笆前面,他突然停了下來,我問這裡好嗎?他笑了一笑。我就請他站到籬笆前,陽光穿過樹梢灑在他身上,我跟他說當我不存在,做你自己吧,然後留下了這個畫面(下圖)。

2004年,袁哲生永遠離開了我們,這張照片見報後,聯合文學編輯告訴我,袁哲生的太太看到後感動落淚,她認為這張是所有照片中最像她先生的一張。

袁哲生受憂鬱所苦,或許是長期壓抑,這張淺淺一笑在光影中的側影,看來淡然,又像藏著重重心事。不久後,寶瓶文化出版他的遺作《靜止在:最初與最終》,書封正是用這張照片。

這個午後紀錄下的籬笆前片刻,成了他的最後身影。

同樣令人唏噓的,還有下面這張照片。中間是袁哲生,左為黃國峻,他們是好朋友。黃國峻2003年過世,他父親黃春明寫了很多讓人鼻酸的悼念文。沒想到,時隔不到一年,袁哲生也離開了。有時候,照片的重量是跟著時間走的,恍然某日,當人事已非,它也變得無比之重。

➤捕捉再也重製不了的瞬間【黃春明】【蔡詩萍】

我是攝影家阮義忠暗房班第一期的學生,老師對我們很好,每星期都會帶我們在他內湖山上洗照片,課後還會找好友來和我們談天說地。

某次,阮義忠找了黃春明來,那時我還是學生,黃春明看我拍了很多社會底層人物的照片,建議我搭慢車見識更多人生百態,「大概10點多出發,從台北到蘇澳的慢車」。那時的慢車可以開窗、抽菸,他說坐這班車的人都不是有錢人,都是腳踏實地為生活奔波的甘苦人(台語)。

後來我聽從他的建議,去搭乘這列慢車。果如黃春明所言,火車上盡是各種甘苦人,有賣菜的婦人、賣枝仔冰的老人家、賣帽子的阿伯。同時我也開始讀黃春明的小說,看見他文中鄉土人物的真性情,當時像塊海綿,大量吸收這些的養分。我一直很感謝他。

多年後有機會拍黃春明時,就請他坐在當年他推薦我去走看的人間列車上(下圖)。

那次去蘭陽平原拍攝黃春明,準備移往下個拍攝地點時,公務車少一個位置,黃春明隨即跟訪談人蔡詩萍說:「來,坐我的機車」,我直覺有畫面可拍,立即換上一顆長鏡頭,幾秒間,就在蔡詩萍跨上黃春明機車的剎那,留下一張有趣的畫面(下圖)。

如果在所有人像作品中,要我選三張喜愛之作,這張肯定入選。只是拍完後本沒想要交出去,怕蔡詩萍看起來沒那麼英挺,可能會找我算帳,想說算了吧,只想壓在箱底。

轉念又想,這明明是張生動畫面,為什麼不交呢?最後還是丟給當時《中國時報》人間副刊主任楊澤。楊澤看了說,這張真好,就流傳至今。沒想到,把它當成寶的人就是蔡詩萍。

➤作家有自己的主體性【賀景濱】

拍攝賀景濱是一次很痛快的經驗。當時的他已罹癌,卻很自在瀟灑。拍攝地點在苗栗後龍,我發現我們的喜好、興趣都相似。他喜歡聽音樂、騎摩托車,自由自在,菸不離手。

我問他,你不是得癌症嗎?他說沒差啦,人生苦短,能不好好快活一下嗎?相當坦率自在,所以拍攝時,我也變得舒坦,完全不需要為他操心,只要在旁忠實記錄。

在人像攝影裡,我永遠是旁觀者,嚴守分際,不主動介入。

➤影響我最深的一本書與那位作家

有一天,我接到時報出版社一個神祕任務,叫我到中正紀念堂門口等。不久後一台黑頭車停了下來,走下一位我不認識的外國人,隨行的編輯說,這個人的書在全球大賣,是個重要作家,讓我自由發揮。

剛好不遠處有一棵樹,便請他前去那邊,只見他很自然就蹲下,若有所思看向前方,拍了幾張後,他就上車離去。

幾年後,生活面臨重大轉折,哥哥送我一本書,說把這本書看完,也許會得到一些啟示。書中談天命、夢想和勇氣,我大受鼓舞,間接促成我決定離開報社自行創業,雖然在3年燒掉300萬,可是一點也不後悔。

記得當時,直到讀完那本書,看到封底折口那張郵票大小的作者照片時,才驚覺這不就是我曾經拍過的陌生外國人嗎?原來他就是知名的巴西作家保羅.科爾賀,而我讀的那本《牧羊少年奇幻之旅》則是他的經典作品,在全球被翻譯成四十多國語言出版。

➤Q&A時間:作家攝影,攝影師應旁觀或介入?

讀者:你提到影像形式不可強過人物。拍攝過程中,應被動静候被攝者某個瞬間捕捉下來?還是攝影師也該有主導性,拍出他所想的樣貌?如何取捨?

陳建仲:我提到的保持客觀,並非不介入,如果只在旁做紀錄,那是紀錄攝影。我是有介入的,可是介入並非扭曲他的本質,成為我希望的模樣,而是試著讓對方慢慢鬆懈,從不善面對鏡頭的拘束感中釋放,變得自在。原本人在面對環境,都是被武裝過的,面對鏡頭會自然出現防禦心態,必須介入瓦解。

如何抓快門的瞬間?可能有不少人是拿快門猛拍,其實不是這樣的。我從學生時代開始就愛拍人像,一方面拍社會寫實的東西,一方面找各式各樣的人來學習人像。剛開始也是走形式主義,把人拍得很誇張,重視視覺構圖、美學。我已走過那個階段,尤其是拍作家,那種畫面留不久。因為真的讓人緬懷的是人的特質,不是形式框框裡的作家。

我很少請作家端坐於書桌前,拍攝「作家正在創作」的畫面。這是一種肖像攝影的拍法,並沒有任何不妥,這類影像會走入博物館,充滿儀式與慎重感。我的照片比較像雜文,或是詩的片段,很簡短,帶一點浪漫,和作家的創作本身沒關,只是呈現作家當下生活的某個片段。我的照片想走入民間,如此而已。

我覺得很榮幸,紀錄了很多作家。我希望拍的是,作家在人生中,貼近他本質的感覺,而不是呈現一位「作家」該有的樣子。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

現場》如何拍出被禁錮的靈魂?「鏡頭的盡頭,文學對照集」ft.攝影師林柏樑

閱讀更多

現場》照片能捕捉文學家深邃的心靈嗎?「鏡頭的盡頭,文學對照集 」ft.攝影師汪正翔

閱讀更多

話題》當家與性的並置不再是禁忌:登曼波攝影集《父親的錄影帶》與個展「居家娛樂」

以攝影師身分廣為人知的藝術家登曼波,總能讓名人明星在他的鏡頭下散發出奇異耀眼的魅力,生猛、奔放、華麗的視覺風格,讓讀者驚為天人。讓登曼波拿起相機拍攝的動機,來自家庭... 閱讀更多