在文藝青年圈子裡,羅貴祥是眾人的偶像——或許是因為他的幽默感,亦許是因為他研究時髦前沿的學術題目,人類世、環境、中國、少數族裔、藏語電影、德勒茲……香港文藝平台「微批」更為他製作過專輯,詳錄他所有出版著作,兼夾評論、訪問文章——即使他其實很低調。

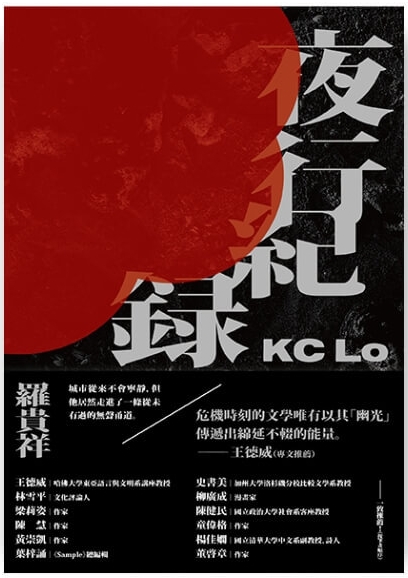

羅貴祥很久沒有出新書,散文集《非虛構作業》2017年出版,上一本小說集《有時沒口哨》出版已經是2015年(這本書極難找,連圖書館都沒有),《德勒茲》則是再版又再版。這次在台灣出版小說集《夜行紀錄》,收錄2014年起寫就的十二篇短篇小說,小說在台灣出版,或許是正好,他說:「香港文學本來就是要面向世界。」

➤旁觀他人之苦

閱讀《夜行紀錄》,「苦難」無處不在,無論是〈滅渡〉裡獨力照顧自閉兒子的鰥夫、〈啡色禮拜五〉裡受原居民和官府欺壓的客家人族群、〈同舟〉裡驟然發生的沉船事故、〈遁土〉中患上腦退化症的老父、〈牧魂〉裡客死異鄉的「你」,抑或〈秋刑〉、〈小麻繩〉、〈夜行紀錄〉裡經歷社運後創傷的人們。「我不敢說是時代紀錄,但如果文學是跟時代有關,與社會有更多密切關係,能發揮一點社會功能,或許與時代扣連也是文學的責任和義務。」至於什麼是文學的社會功能,羅貴祥說作者自己也無法計算,如果讀者閱讀苦難時有共鳴和感觸,體察到自己的卑微,同時聯想到其他更多在這時代受苦的人,引起更廣泛的同理心、同情心,或許就是文學、小說發揮的作用,「苦難不只是個人,苦難是集體的,特別是當我們理解他人的苦難時,可能是其中一種解決苦難的方法。」

文學引發共情,乍聽有點老派傳統的文學觀,跟早年在小說裡大玩後設敘事和形式的羅貴祥印象頗不相符,「年輕時會在形式上做很多實驗和挑戰,作為寫作的動力,但發展下去,開始會想為什麼要寫,如果不是為了更大的事情。個人係重要,但只關心個人,長遠來說只是困在自己的世界,有些東西比個人還重要,像是社會事件、其他人的福祉,透過文學去擴闊自己的視野,甚至去感動讀者,令他們去關心其他人,令社會變得更好,這個反而是推動力。我覺得文學始終還是要關心人。」

羅貴祥研究「人類世」,人類世首先是個新的地質概念,指人類在地球上的活動已經大到足以影響甚至改變生態環境,此概念近十年成為顯學,「這個詞彙好矛盾,好似在歌頌人類,其實亦都在嘲笑人類,將大環境弄得不再適宜居住,係自我滅亡,如果我們要找到新的可能性,正正就是要走出自我中心,關心人就是要跳出自私的視野。」關心人不只是關心人,書中各種身份階級地位的角色穿橫交錯,船夫、藍領草根、中產、藝術家、電影監製、畫家、復耕青年、客家人、偷渡者,特別是後兩者,〈啡色禮拜五〉描寫香港殖民地早期一群落戶島上的客家人,嘗試靠製鹽耕作自給自足,〈前行〉則描寫偷渡來港的人,如何在陌生異地扎根,任水流把自己向前推送,兩篇小說的時代背景角色設定彷彿是為香港人身份溯源,「想擴闊歷史的弧度和視野,很自然就會去追尋那些歷史,我想這是從事文學創作和文化研究的人共通的關注。」

➤減法生活

災異總是突然而至,無獨有偶,書中幾篇小說都以意外事故作結,〈啡色禮拜五〉裡官兵指控客家村在島上窩藏海盜、〈滅渡〉和〈同舟〉同樣發生沉船事故、〈秋刑〉中走下樓梯忽然就摔了一跤倒地不起的勝哥……羅貴祥說,這些都只是戲劇考慮,但人生本來就充滿contingency,「我活到這個年紀,都沒想過會經歷2019,以及之後三年的疫情,沙士時期都沒那麼誇張。」當時羅貴祥太太在外地學術休假,大兒子到了美國讀書,家人分隔幾地,當想回來的時候,又遇著香港第五波疫情爆發,加上世界局勢變動,俄烏開戰,所有事情好似忽然out of control,但他又覺得,「有contingency也不等於無希望」,好似書中角色,即使面對災難困厄,都抱持著豁然態度,像〈秋刑〉裡寫道「他就是知道,這樣耐心、沉著又打開自己地躺著,總會有異樣的東西走進身體。或者是從身體某處孕育浮現出來,使自己重新變異。已經沒有了呼喊,也不再期待救援,只是靜靜的躺著憋著,彷彿廣袤寥遠的天空就快在面前。」或是〈小麻繩〉裡寫「即使沒有窗,枯萎又再生的草,都可以在石屎縫中穿越過來,像無形的幼線穿過空間與時間,編織了不清晰但實在的絡圖。」要知道〈小麻繩〉本來由兩篇小說合併而成,另一篇題為〈日損〉,典出《道德經》「為道日損」,意謂求道需要把東西丟棄,過一種減法的人生,問羅貴祥是否對道家有研究,他說自己也只是學生,「我也不是說一定要這麼做,只是作為人生的guidance,可能能夠替我們紓解一點……尤其是講到人類世,就是人類要求太多物質,導致大環境受破壞,資本主義制度下的物質社會,彷彿擁有愈多東西就代表幸福美滿,但事實是否如此?我見朋友移民,要搬屋就煩惱,因為家裡一大堆東西,所以我其中一個志向是,退休之前把辦公室裡所有書送給人,這些東西又帶不走,如果令更多人分享到這些知識,更好啦。」

書中彷彿告訴我們,事情不止有一種看法,好似〈小麻繩〉裡勝哥,面對社運失敗收場,仍然覺得「不完全是關於外在世界的,最重要是我們因此改變了」,於是他走入人群,與人接觸,替人免費修理電器,藉此建立關係,這在傘後的語境或者說得通,但現在又怎樣呢?公民社會還可能嗎?「從政治角度看的確很困難,但如果跳出政治框框……這正正是文學關注的東西,我覺得好的文學作品,應該跳出任何非左即右、你死我活的政治角度,而真正關心人、關心社群、關心something other than yourself的事情,從這方面看,連繫還是可能的,我仍然相信香港公民社會。」憂懼或許無可避免,但更加需要保持信念,走出自己的世界,「如果你只看社交媒體,告訴你這個沒了那個沒了,那一定會覺得好慘,但當你真正接觸到人,仍然感受到那種溫度、溫暖,雖然有些東西是失去了,但你還是會找到希望、動力、生活的意義,繼續留在這裡,我不是反對人走啦,但移民也不是那麼容易,要連根拔起,到另一個地方生活,同樣會面對一大串問題,你以為逃離這裡,到那邊就安享?但另一邊也不是天堂。」

➤溺水的人

《夜行紀錄》本來打算在香港出版,後來因為出版社忌憚書中提及社運,於是作罷,在隱形紅線無處不在的香港,他諒解不同團體有各自的憂慮,但要他拿走某些篇章才出版,他又不願,前提還是「不要先自我審查」。後來書稿輾轉落到港人在台灣成立的出版社「二〇四六」上,成為他繼《德勒茲》後第二本在台灣出版的著作。

《夜行紀錄》本來打算在香港出版,後來因為出版社忌憚書中提及社運,於是作罷,在隱形紅線無處不在的香港,他諒解不同團體有各自的憂慮,但要他拿走某些篇章才出版,他又不願,前提還是「不要先自我審查」。後來書稿輾轉落到港人在台灣成立的出版社「二〇四六」上,成為他繼《德勒茲》後第二本在台灣出版的著作。

羅貴祥說,曾經有人問他,為什麼得閒都唔寫詩,但他自問真係好唔得閒。成為系主任之後,每天有無數行政工作、會議,加上學術研究(最近才產出了十多萬字的中國少數民族電影專著,準備出版)、研討會,創作的時間真的不多,問他為什麼還繼續寫,他又說自己創作意欲還是很強,「一有機會就好似溺水的人捉住稻草死都唔放,我拒絕其他事情,都不會拒絕創作的邀約。」就像最近他剛完成了8000字的小說邀稿,「那段時間真的拋開所有事,只寫那篇稿。所以要感謝編輯還肯約我,還記得我這個老餅。」

說起溺水的人,令我聯想到書裡水的意象無處不在,羅貴祥談了些對水意象的想法,轉念又說:「其實我游水唔叻㗎!」●

(文章授權轉載自「虛詞」,原標題與連結:〈【無形・到底拖延過甚麼事】文學需要關心人——訪《夜行紀錄》作者羅貴祥〉)

Tags:

香港浸會大學人文及創作系教授羅貴祥(虛詞提供)

在文藝青年圈子裡,羅貴祥是眾人的偶像——或許是因為他的幽默感,亦許是因為他研究時髦前沿的學術題目,人類世、環境、中國、少數族裔、藏語電影、德勒茲……香港文藝平台「微批」更為他製作過專輯,詳錄他所有出版著作,兼夾評論、訪問文章——即使他其實很低調。

羅貴祥很久沒有出新書,散文集《非虛構作業》2017年出版,上一本小說集《有時沒口哨》出版已經是2015年(這本書極難找,連圖書館都沒有),《德勒茲》則是再版又再版。這次在台灣出版小說集《夜行紀錄》,收錄2014年起寫就的十二篇短篇小說,小說在台灣出版,或許是正好,他說:「香港文學本來就是要面向世界。」

➤旁觀他人之苦

閱讀《夜行紀錄》,「苦難」無處不在,無論是〈滅渡〉裡獨力照顧自閉兒子的鰥夫、〈啡色禮拜五〉裡受原居民和官府欺壓的客家人族群、〈同舟〉裡驟然發生的沉船事故、〈遁土〉中患上腦退化症的老父、〈牧魂〉裡客死異鄉的「你」,抑或〈秋刑〉、〈小麻繩〉、〈夜行紀錄〉裡經歷社運後創傷的人們。「我不敢說是時代紀錄,但如果文學是跟時代有關,與社會有更多密切關係,能發揮一點社會功能,或許與時代扣連也是文學的責任和義務。」至於什麼是文學的社會功能,羅貴祥說作者自己也無法計算,如果讀者閱讀苦難時有共鳴和感觸,體察到自己的卑微,同時聯想到其他更多在這時代受苦的人,引起更廣泛的同理心、同情心,或許就是文學、小說發揮的作用,「苦難不只是個人,苦難是集體的,特別是當我們理解他人的苦難時,可能是其中一種解決苦難的方法。」

文學引發共情,乍聽有點老派傳統的文學觀,跟早年在小說裡大玩後設敘事和形式的羅貴祥印象頗不相符,「年輕時會在形式上做很多實驗和挑戰,作為寫作的動力,但發展下去,開始會想為什麼要寫,如果不是為了更大的事情。個人係重要,但只關心個人,長遠來說只是困在自己的世界,有些東西比個人還重要,像是社會事件、其他人的福祉,透過文學去擴闊自己的視野,甚至去感動讀者,令他們去關心其他人,令社會變得更好,這個反而是推動力。我覺得文學始終還是要關心人。」

羅貴祥研究「人類世」,人類世首先是個新的地質概念,指人類在地球上的活動已經大到足以影響甚至改變生態環境,此概念近十年成為顯學,「這個詞彙好矛盾,好似在歌頌人類,其實亦都在嘲笑人類,將大環境弄得不再適宜居住,係自我滅亡,如果我們要找到新的可能性,正正就是要走出自我中心,關心人就是要跳出自私的視野。」關心人不只是關心人,書中各種身份階級地位的角色穿橫交錯,船夫、藍領草根、中產、藝術家、電影監製、畫家、復耕青年、客家人、偷渡者,特別是後兩者,〈啡色禮拜五〉描寫香港殖民地早期一群落戶島上的客家人,嘗試靠製鹽耕作自給自足,〈前行〉則描寫偷渡來港的人,如何在陌生異地扎根,任水流把自己向前推送,兩篇小說的時代背景角色設定彷彿是為香港人身份溯源,「想擴闊歷史的弧度和視野,很自然就會去追尋那些歷史,我想這是從事文學創作和文化研究的人共通的關注。」

➤減法生活

災異總是突然而至,無獨有偶,書中幾篇小說都以意外事故作結,〈啡色禮拜五〉裡官兵指控客家村在島上窩藏海盜、〈滅渡〉和〈同舟〉同樣發生沉船事故、〈秋刑〉中走下樓梯忽然就摔了一跤倒地不起的勝哥……羅貴祥說,這些都只是戲劇考慮,但人生本來就充滿contingency,「我活到這個年紀,都沒想過會經歷2019,以及之後三年的疫情,沙士時期都沒那麼誇張。」當時羅貴祥太太在外地學術休假,大兒子到了美國讀書,家人分隔幾地,當想回來的時候,又遇著香港第五波疫情爆發,加上世界局勢變動,俄烏開戰,所有事情好似忽然out of control,但他又覺得,「有contingency也不等於無希望」,好似書中角色,即使面對災難困厄,都抱持著豁然態度,像〈秋刑〉裡寫道「他就是知道,這樣耐心、沉著又打開自己地躺著,總會有異樣的東西走進身體。或者是從身體某處孕育浮現出來,使自己重新變異。已經沒有了呼喊,也不再期待救援,只是靜靜的躺著憋著,彷彿廣袤寥遠的天空就快在面前。」或是〈小麻繩〉裡寫「即使沒有窗,枯萎又再生的草,都可以在石屎縫中穿越過來,像無形的幼線穿過空間與時間,編織了不清晰但實在的絡圖。」要知道〈小麻繩〉本來由兩篇小說合併而成,另一篇題為〈日損〉,典出《道德經》「為道日損」,意謂求道需要把東西丟棄,過一種減法的人生,問羅貴祥是否對道家有研究,他說自己也只是學生,「我也不是說一定要這麼做,只是作為人生的guidance,可能能夠替我們紓解一點……尤其是講到人類世,就是人類要求太多物質,導致大環境受破壞,資本主義制度下的物質社會,彷彿擁有愈多東西就代表幸福美滿,但事實是否如此?我見朋友移民,要搬屋就煩惱,因為家裡一大堆東西,所以我其中一個志向是,退休之前把辦公室裡所有書送給人,這些東西又帶不走,如果令更多人分享到這些知識,更好啦。」

書中彷彿告訴我們,事情不止有一種看法,好似〈小麻繩〉裡勝哥,面對社運失敗收場,仍然覺得「不完全是關於外在世界的,最重要是我們因此改變了」,於是他走入人群,與人接觸,替人免費修理電器,藉此建立關係,這在傘後的語境或者說得通,但現在又怎樣呢?公民社會還可能嗎?「從政治角度看的確很困難,但如果跳出政治框框……這正正是文學關注的東西,我覺得好的文學作品,應該跳出任何非左即右、你死我活的政治角度,而真正關心人、關心社群、關心something other than yourself的事情,從這方面看,連繫還是可能的,我仍然相信香港公民社會。」憂懼或許無可避免,但更加需要保持信念,走出自己的世界,「如果你只看社交媒體,告訴你這個沒了那個沒了,那一定會覺得好慘,但當你真正接觸到人,仍然感受到那種溫度、溫暖,雖然有些東西是失去了,但你還是會找到希望、動力、生活的意義,繼續留在這裡,我不是反對人走啦,但移民也不是那麼容易,要連根拔起,到另一個地方生活,同樣會面對一大串問題,你以為逃離這裡,到那邊就安享?但另一邊也不是天堂。」

➤溺水的人

羅貴祥說,曾經有人問他,為什麼得閒都唔寫詩,但他自問真係好唔得閒。成為系主任之後,每天有無數行政工作、會議,加上學術研究(最近才產出了十多萬字的中國少數民族電影專著,準備出版)、研討會,創作的時間真的不多,問他為什麼還繼續寫,他又說自己創作意欲還是很強,「一有機會就好似溺水的人捉住稻草死都唔放,我拒絕其他事情,都不會拒絕創作的邀約。」就像最近他剛完成了8000字的小說邀稿,「那段時間真的拋開所有事,只寫那篇稿。所以要感謝編輯還肯約我,還記得我這個老餅。」

說起溺水的人,令我聯想到書裡水的意象無處不在,羅貴祥談了些對水意象的想法,轉念又說:「其實我游水唔叻㗎!」●

(文章授權轉載自「虛詞」,原標題與連結:〈【無形・到底拖延過甚麼事】文學需要關心人——訪《夜行紀錄》作者羅貴祥〉)

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

人物》命題貫穿生與死與神,探問人性本質:談韓國導演李滄東的文學與電影

編按:韓國導演李滄東的作品往往表現出對底層小人物的關懷,其經典電影《薄荷糖》、《綠洲》近年在台灣重映,引起熱烈迴響,也促使李滄東的創作被接連出版。回顧一年內,... 閱讀更多

話題》唯有直接地寫,才能展示承受的撕裂:蔣亞妮談諾貝爾文學得主安妮.艾諾(Annie Ernaux)

安妮・艾諾(Annie Ernaux)向來取材自親身經歷,超過半世紀的寫作生涯中,以筆觸誠實、精準的私書寫著稱,2022年她成為首位摘下諾貝爾文學獎的法國女作家。... 閱讀更多

專訪》從飲食教育、攀樹到環境文學營:訪建蓁環境教育基金會執行長陳建蓁

閱讀更多