➤在觀察的過程,形成面對世界的體系

吳明益:首先要說明,這幾個提問不是質詢、不是質疑,而是我自己在寫作的路上,漸漸形成自己的不穩定看法。也就是說,部分也是我的自我提問、自我猶疑。

其次,馭博本身是受肯定的作家,不是年輕作家、不是男作家,就是作家。因此,我也是以一個作家來進行談話,不是資深作家、不是男作家、不是小說家。

最後,這次的對談,不是交流,而是各言爾志。因為我個人認為藝術根本不在交流,而是在觀察的過程中,逐漸形成自己面對世界的體系,以及對世界的提問。

海明威認為:「聊寫作會把靈感趕跑,你相信嗎?如果談論寫作,就沒辦法寫作了。」但不管身為哪一代的寫作者,都有一個「談論寫作」的過程,一開始是對前輩作者的追隨,接著是自己尋找定位。最終是什麼?我不知道,因為我自己也在經歷這個過程,在路上而已。

你如果問一個建築師,那麼四處都是建築,他會從物理學、造型藝術、空間營造……逐漸形成自己的一套建築語彙。電影導演的語彙也是從他人的語彙學習來的,而最早的電影語彙則和其他影像語彙有一段夾纏不清、亦敵亦友的關係。有時候這種語彙是互通的,比方說建築、電影、攝影都強調「光」的語言、光的容器、光的運用……

我不想請教你詩和小說的差別,我想請教你,無論是詩或小說的自我建立過程中,有沒有效仿過的對象是彼此對立(或差異性極大)的?如果有,你有想過為什麼嗎?如果沒有,那麼你對自己風格以外的作品,是採取什麼樣的對應姿態?

曹馭博:學習寫作的路程中,我的確有喜愛的文學界前輩,而兩位前輩的風格也大不相同:那就是瑞典詩人特朗斯特羅默(Tomas Gösta Tranströmer)與波蘭詩人辛波絲卡(Wisława Szymborska)。後者的詩歌語言簡白但充滿暗示諷諭,擔任編輯時曾對投稿者說,若一個人到老仍只用意象寫作,那十分不智。但前者正是以通透深邃的意象打動讀者,也獲得了諾貝爾文學獎。

特朗斯特羅默(左)、辛波絲卡(圖源:wikipedia)

我本身很喜歡用意象寫作,喜歡在情節中安插一個可以供讀者思索的圖景,我也注意到特朗斯特羅默即使鍾愛意象,但他會在詩中先安插敘事情節與符合情緒的動作,如《1968年——寫於冰雪消融》中,描寫一個人走在橋上時忽然雪崩,他十分安全,但當泥流沖過橋下、感覺到橋在震顫時,「我緊抓住橋欄:一隻駛過死亡的巨大的鐵鳥。」詩中意象奠基於前述敘事中的抓住欄杆,因此意象無法孤立存在。

我也很喜歡挪威小說家佩爾.派特森(Per Petterson)的寫作手法。著名作品《外出偷馬》偏意識流與感官修辭,情節相較薄弱,仍能使人清晰感受到角色情緒。然而派特森長年崇拜與學習的對象卻是《大教堂》的作者瑞蒙.卡佛(Raymond Carver):一位情節多寫家暴酗酒、親子失和,修辭方面較為簡略的作家。

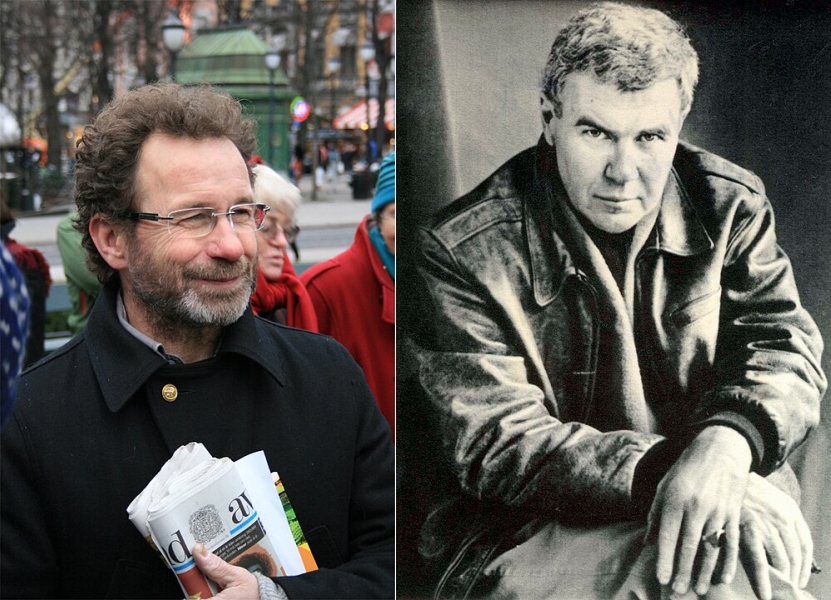

佩爾.派特森(左)、瑞蒙.卡佛

後來我研究後發現,派特森透過學習父子關係的梳理,融合自己喜愛的題材,撰寫以北歐環境締造或修復父子關係為題的作品。於是雖然偏好派特森的寫法,我也希望藉由取用《大教堂》中〈一件很小、很美的事〉的寫作手法,使自己的作品產生更多可能性。

➤寫作,不是只有一個方法

曹馭博:2017年從創作所畢業後,我一直謹記老師在期末作業的回信裡說的:「在未來慢慢找到一塊踏實的土地」並將其視為在空間上找尋一塊深愛或遺憾的地方(例如淡水和新竹),以及自身時時刻刻關注的美學、議題、思想。

當時我出版了第一本詩集,也開始撰寫雜誌專欄和其他文類,還在摸索著適合自己的語言腔調,但也越來越害怕讀華文作品——我的修辭非常容易被同個語種的作家影響,我的形容是「吃口水」。

起初,我採取的方法是讀翻譯小說或詩,並將原文跟譯文對著讀,後來也嘗試自己動手翻譯。但時間久了後也出現一個問題:翻譯腔。一開始我會用「翻譯腔也是一種中文」來安慰自己,但後來發現,自己的語法和慣用詞,在這期間內變成了一種奇怪的「混種」,有一種腔調油然而生。

但以我最近的經驗來看,之於讀者,與其說是特色,不如說是另一種隔閡。我目前調節的方式,是讀不同學科的作者如何描述某一件事,盡可能將它帶往文學寫作之中。

想詢問老師,在多年的創作生涯中,您是如何調節自己的修辭習慣,來適應不同面向的書寫?

例如,我最近除了讀《海風酒店》,也重讀了老師的《複眼人》和《天橋上的魔術師》,與朋友討論時才發現後兩本是差不多時期寫作、出版的作品,但兩本小說的語感完全不同——前者有一種民族誌的寫法,後者在各短篇中切換不同性格小孩的口吻,都讓人非常著迷。

吳明益:我覺得每個人有不同的人格特質,需要不同的寫作方法,最終也追求不同的文學成就。寫作不是只有一個方法。

像我認為寫台語是非常重要的事情,以前與宋澤萊老師聊天時,宋澤萊雖是本土派,但也支持我進行自己的語言選擇。習慣什麼語言,就寫什麼語言,不必擔心太多,只要浸淫在自己喜歡的語言氛圍中即可。

像我自己,雖然也大量閱讀華文作品,但在進行寫作教學時,很少使用華文作品作為教材,我印象中上一次開小說創作課就都用翻譯作品。主要的原因是,我認為同語種作品容易造成年輕寫作者文字風格上的模仿,而同一本作品,譯者會隨著時代翻新語言,即使翻譯同一部作品,20年前的譯文與現今的譯文,選用的字詞必定有差,會更符合當代語言的脈動。不同譯者也會讓你思考他們為什麼要用那樣的語言對應原文。

但每個人都有每個人的看法,這只是我喜歡的形式。我會建議年輕作者熱情在哪裡,就往哪裡去。

➤愛是給予的過程,而給予需要學習

吳明益:我對你小說裡的「惡童」定義很感好奇。我原本以為這是編輯下的標註語,後來發現你小說裡就使用這個詞。以〈煞車〉來說,惡童似乎滿接近「壞學生」、「品行不良」,當然,我知道後續一連串的作品並非如此。

寫童年故事的小說非常多,讀者或許有印象使用「惡童」的有兩部作品,一是匈牙利作家雅歌塔.克里斯多夫(Agota Kristof)的《惡童日記》,二是漫畫家松本大洋的「惡童當街」。

在雅歌塔的作品裡,寫的是以(在戰爭下、戰爭後)叢林法則生存時代的孩子,學習生存法則、學習寫作及學習殘忍,他們把這一切記在一本「大筆記本裡」。在松本大洋的作品裡,則以「黑」與「白」來寫一個「街市保衛」的隱喻。

可以多談談你自己的理念嗎?有幾篇作品不約而同運用到了「超驗」的描寫,比方說:乩童、死後化身為昆蟲……這是美學的需要,還是你精神上的依歸?

曹馭博:《愛是失守的煞車》是以2008年的金融海嘯為背景,故事中有些人幸運地躲過厄運,有些人則沒那麼幸運,只能在變形的社會裡鎮日生活。

這些家庭陸續遷徙搬離開傷心地,一群沒有父親的小孩一起歪歪斜斜地摔跤成長,長成街頭巷尾的惡童。因此我提到的「惡童」,是那群要經歷鏡像學習過程時喪失了機會,以致成為情感功能失衡的人們。

《1989一念間》中有一句話:「看著母親,我才學會怎麼當母親。」但若沒有觀照對象,又該如何學習?喪失了學習機會,惡童們缺失了部分情感,藉由感官的接觸與探索脫離無感後,才得以逐步理解自己受傷、知道自己的不正常。但即使已經意識到,這些惡童長大後又要怎麼在缺失經驗的情況下,面對自己的小孩與日常生活?

佛洛姆《愛的藝術》有這樣一句話:「雖然受傷的個體依然受傷,但過程中他們會藉著外界成長。」愛是一種本能,是給予的過程,但給予需要學習,若情感失衡則無從學起,只能獨自摸索,那麼給予這個動作,將變成超乎常人想像的巨殤。而超驗的描寫,是讓腳色更靠近感官的世界,是另一種本能上的自癒——人類藉由與外部世界的感官交換,將創傷因子一個細節一個細節地取代、交換、釐清原先不好的知覺感受(例如童年),最終意識到:我受傷了,但我不再危險。

吳明益:我很認同。像我和我女兒相處時,女兒也會本能地索取父母的愛。但除了給予,身為父母我們也要進一步教會她如何付出愛。就如同理查.道金斯《自私的基因》所說:「愛需要教導,並非天生。」●

圖片由九歌出版提供

|

愛是失守的煞車 愛是失守的煞車

作者:曹馭博

出版:九歌出版

定價:350元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:曹馭博

1994年生,東華大學華文系創作組藝術碩士(M.F.A.)。

曾獲林榮三文學獎新詩首獎,文化部「第41次中小學生讀物選介」,臺灣文學金典獎蓓蕾獎、《文訊》「21世紀上升星座:1970後台灣作家作品評選」詩類二十之一、Openbook年度好書獎。

出版詩集《我害怕屋瓦》(啟明,2018),《夜的大赦》(雙囍,2022)。

|

Tags:

吳明益(左)與曹馭博對談(圖片由九歌出版提供)

➤在觀察的過程,形成面對世界的體系

吳明益:首先要說明,這幾個提問不是質詢、不是質疑,而是我自己在寫作的路上,漸漸形成自己的不穩定看法。也就是說,部分也是我的自我提問、自我猶疑。

其次,馭博本身是受肯定的作家,不是年輕作家、不是男作家,就是作家。因此,我也是以一個作家來進行談話,不是資深作家、不是男作家、不是小說家。

最後,這次的對談,不是交流,而是各言爾志。因為我個人認為藝術根本不在交流,而是在觀察的過程中,逐漸形成自己面對世界的體系,以及對世界的提問。

海明威認為:「聊寫作會把靈感趕跑,你相信嗎?如果談論寫作,就沒辦法寫作了。」但不管身為哪一代的寫作者,都有一個「談論寫作」的過程,一開始是對前輩作者的追隨,接著是自己尋找定位。最終是什麼?我不知道,因為我自己也在經歷這個過程,在路上而已。

你如果問一個建築師,那麼四處都是建築,他會從物理學、造型藝術、空間營造……逐漸形成自己的一套建築語彙。電影導演的語彙也是從他人的語彙學習來的,而最早的電影語彙則和其他影像語彙有一段夾纏不清、亦敵亦友的關係。有時候這種語彙是互通的,比方說建築、電影、攝影都強調「光」的語言、光的容器、光的運用……

我不想請教你詩和小說的差別,我想請教你,無論是詩或小說的自我建立過程中,有沒有效仿過的對象是彼此對立(或差異性極大)的?如果有,你有想過為什麼嗎?如果沒有,那麼你對自己風格以外的作品,是採取什麼樣的對應姿態?

曹馭博:學習寫作的路程中,我的確有喜愛的文學界前輩,而兩位前輩的風格也大不相同:那就是瑞典詩人特朗斯特羅默(Tomas Gösta Tranströmer)與波蘭詩人辛波絲卡(Wisława Szymborska)。後者的詩歌語言簡白但充滿暗示諷諭,擔任編輯時曾對投稿者說,若一個人到老仍只用意象寫作,那十分不智。但前者正是以通透深邃的意象打動讀者,也獲得了諾貝爾文學獎。

我本身很喜歡用意象寫作,喜歡在情節中安插一個可以供讀者思索的圖景,我也注意到特朗斯特羅默即使鍾愛意象,但他會在詩中先安插敘事情節與符合情緒的動作,如《1968年——寫於冰雪消融》中,描寫一個人走在橋上時忽然雪崩,他十分安全,但當泥流沖過橋下、感覺到橋在震顫時,「我緊抓住橋欄:一隻駛過死亡的巨大的鐵鳥。」詩中意象奠基於前述敘事中的抓住欄杆,因此意象無法孤立存在。

我也很喜歡挪威小說家佩爾.派特森(Per Petterson)的寫作手法。著名作品《外出偷馬》偏意識流與感官修辭,情節相較薄弱,仍能使人清晰感受到角色情緒。然而派特森長年崇拜與學習的對象卻是《大教堂》的作者瑞蒙.卡佛(Raymond Carver):一位情節多寫家暴酗酒、親子失和,修辭方面較為簡略的作家。

後來我研究後發現,派特森透過學習父子關係的梳理,融合自己喜愛的題材,撰寫以北歐環境締造或修復父子關係為題的作品。於是雖然偏好派特森的寫法,我也希望藉由取用《大教堂》中〈一件很小、很美的事〉的寫作手法,使自己的作品產生更多可能性。

➤寫作,不是只有一個方法

曹馭博:2017年從創作所畢業後,我一直謹記老師在期末作業的回信裡說的:「在未來慢慢找到一塊踏實的土地」並將其視為在空間上找尋一塊深愛或遺憾的地方(例如淡水和新竹),以及自身時時刻刻關注的美學、議題、思想。

當時我出版了第一本詩集,也開始撰寫雜誌專欄和其他文類,還在摸索著適合自己的語言腔調,但也越來越害怕讀華文作品——我的修辭非常容易被同個語種的作家影響,我的形容是「吃口水」。

起初,我採取的方法是讀翻譯小說或詩,並將原文跟譯文對著讀,後來也嘗試自己動手翻譯。但時間久了後也出現一個問題:翻譯腔。一開始我會用「翻譯腔也是一種中文」來安慰自己,但後來發現,自己的語法和慣用詞,在這期間內變成了一種奇怪的「混種」,有一種腔調油然而生。

但以我最近的經驗來看,之於讀者,與其說是特色,不如說是另一種隔閡。我目前調節的方式,是讀不同學科的作者如何描述某一件事,盡可能將它帶往文學寫作之中。

想詢問老師,在多年的創作生涯中,您是如何調節自己的修辭習慣,來適應不同面向的書寫?

例如,我最近除了讀《海風酒店》,也重讀了老師的《複眼人》和《天橋上的魔術師》,與朋友討論時才發現後兩本是差不多時期寫作、出版的作品,但兩本小說的語感完全不同——前者有一種民族誌的寫法,後者在各短篇中切換不同性格小孩的口吻,都讓人非常著迷。

吳明益:我覺得每個人有不同的人格特質,需要不同的寫作方法,最終也追求不同的文學成就。寫作不是只有一個方法。

像我認為寫台語是非常重要的事情,以前與宋澤萊老師聊天時,宋澤萊雖是本土派,但也支持我進行自己的語言選擇。習慣什麼語言,就寫什麼語言,不必擔心太多,只要浸淫在自己喜歡的語言氛圍中即可。

像我自己,雖然也大量閱讀華文作品,但在進行寫作教學時,很少使用華文作品作為教材,我印象中上一次開小說創作課就都用翻譯作品。主要的原因是,我認為同語種作品容易造成年輕寫作者文字風格上的模仿,而同一本作品,譯者會隨著時代翻新語言,即使翻譯同一部作品,20年前的譯文與現今的譯文,選用的字詞必定有差,會更符合當代語言的脈動。不同譯者也會讓你思考他們為什麼要用那樣的語言對應原文。

但每個人都有每個人的看法,這只是我喜歡的形式。我會建議年輕作者熱情在哪裡,就往哪裡去。

➤愛是給予的過程,而給予需要學習

吳明益:我對你小說裡的「惡童」定義很感好奇。我原本以為這是編輯下的標註語,後來發現你小說裡就使用這個詞。以〈煞車〉來說,惡童似乎滿接近「壞學生」、「品行不良」,當然,我知道後續一連串的作品並非如此。

寫童年故事的小說非常多,讀者或許有印象使用「惡童」的有兩部作品,一是匈牙利作家雅歌塔.克里斯多夫(Agota Kristof)的《惡童日記》,二是漫畫家松本大洋的「惡童當街」。

在雅歌塔的作品裡,寫的是以(在戰爭下、戰爭後)叢林法則生存時代的孩子,學習生存法則、學習寫作及學習殘忍,他們把這一切記在一本「大筆記本裡」。在松本大洋的作品裡,則以「黑」與「白」來寫一個「街市保衛」的隱喻。

可以多談談你自己的理念嗎?有幾篇作品不約而同運用到了「超驗」的描寫,比方說:乩童、死後化身為昆蟲……這是美學的需要,還是你精神上的依歸?

曹馭博:《愛是失守的煞車》是以2008年的金融海嘯為背景,故事中有些人幸運地躲過厄運,有些人則沒那麼幸運,只能在變形的社會裡鎮日生活。

這些家庭陸續遷徙搬離開傷心地,一群沒有父親的小孩一起歪歪斜斜地摔跤成長,長成街頭巷尾的惡童。因此我提到的「惡童」,是那群要經歷鏡像學習過程時喪失了機會,以致成為情感功能失衡的人們。

《1989一念間》中有一句話:「看著母親,我才學會怎麼當母親。」但若沒有觀照對象,又該如何學習?喪失了學習機會,惡童們缺失了部分情感,藉由感官的接觸與探索脫離無感後,才得以逐步理解自己受傷、知道自己的不正常。但即使已經意識到,這些惡童長大後又要怎麼在缺失經驗的情況下,面對自己的小孩與日常生活?

佛洛姆《愛的藝術》有這樣一句話:「雖然受傷的個體依然受傷,但過程中他們會藉著外界成長。」愛是一種本能,是給予的過程,但給予需要學習,若情感失衡則無從學起,只能獨自摸索,那麼給予這個動作,將變成超乎常人想像的巨殤。而超驗的描寫,是讓腳色更靠近感官的世界,是另一種本能上的自癒——人類藉由與外部世界的感官交換,將創傷因子一個細節一個細節地取代、交換、釐清原先不好的知覺感受(例如童年),最終意識到:我受傷了,但我不再危險。

吳明益:我很認同。像我和我女兒相處時,女兒也會本能地索取父母的愛。但除了給予,身為父母我們也要進一步教會她如何付出愛。就如同理查.道金斯《自私的基因》所說:「愛需要教導,並非天生。」●

作者:曹馭博

出版:九歌出版

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:曹馭博

1994年生,東華大學華文系創作組藝術碩士(M.F.A.)。

曾獲林榮三文學獎新詩首獎,文化部「第41次中小學生讀物選介」,臺灣文學金典獎蓓蕾獎、《文訊》「21世紀上升星座:1970後台灣作家作品評選」詩類二十之一、Openbook年度好書獎。

出版詩集《我害怕屋瓦》(啟明,2018),《夜的大赦》(雙囍,2022)。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.372》蹲點是I人用的,社交恐怖分子請用「佔點」

延伸閱讀

2022Openbook好書獎.年度中文創作》夜的大赦

閱讀更多

2023Openbook好書獎.年度中文創作》海風酒店

閱讀更多

書評》等量的愛,等量的傷口:曹馭博讀王鷗行《夜空穿透傷》

閱讀更多