➤臺灣翻印技術的縮影

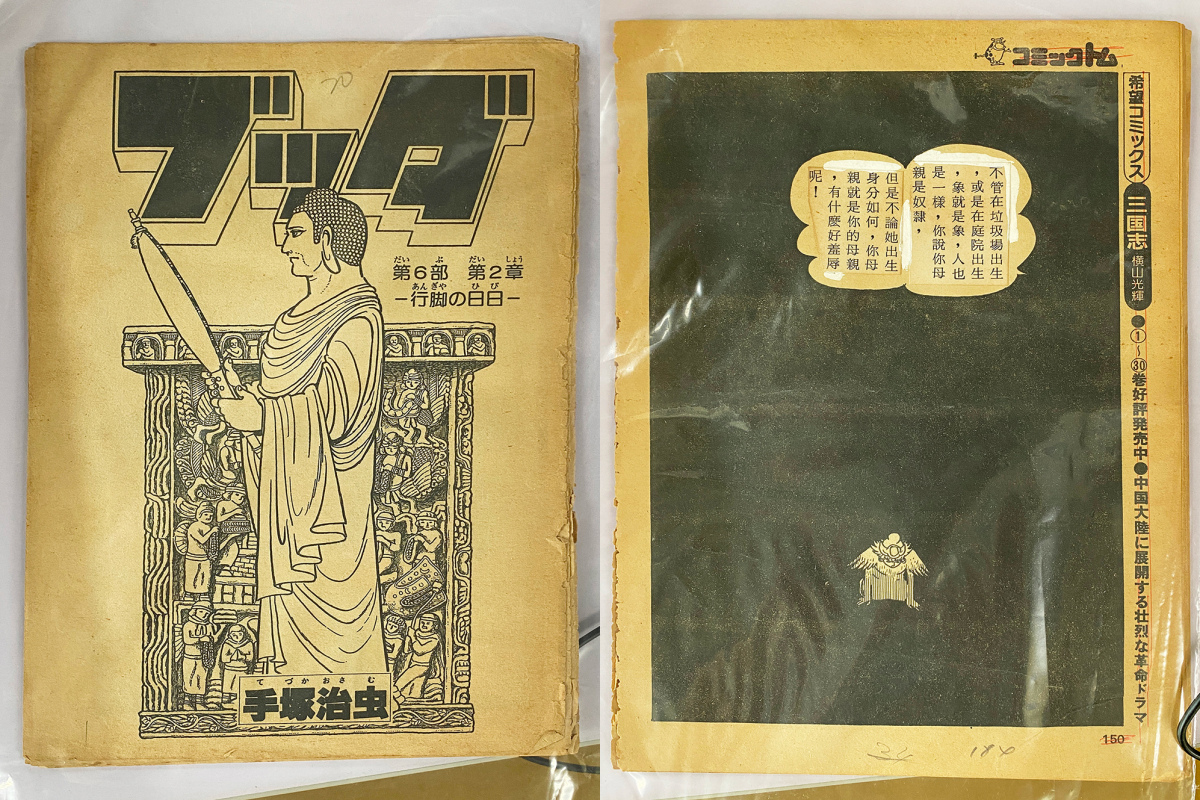

整理漫畫家兼出版商陳文富捐贈給國家漫畫博物館的史料時,筆者發現了一疊1980年代日本漫畫雜誌《Comic Tom》(コミックトム)中的〈佛陀〉(ブッダ)漫畫內頁。手塚治虫於1972年開始在《希望之友》(希望の友)漫畫雜誌上連載〈佛陀〉,1980年轉至《Comic Tom》雜誌連載。從雜誌側欄的廣告可見,同期還有連載橫山光輝的〈三國志〉。

特別的是,這份漫畫內頁的對話框已貼上中文翻譯,甚至以白色顏料修飾黏貼的痕跡。顯示這應該是臺灣出版社翻印日本漫畫所使用的原始材料,推測當時採用照相製版技術翻拍。許多人成長過程中讀過的漫畫,如《尼羅河的女兒》、《天才小釣手》,可能大多就是以這種方式製成的。

漫畫雜誌《Comic Tom》中,手塚治虫的〈佛陀〉漫畫內頁,中文翻譯以剪貼的方式,貼到原日文的對話框中。圖片提供/黃悠詩

➤從手工描圖到照相翻印

在更早期尚無照相製版的年代,據《王子》雜誌創辦人蔡焜霖所述,出版社會請工讀生用描圖紙描摹日本漫畫,翻譯文字後製版,並把活字嵌到對話框裡,再進行印刷。當時除了無法直接貼上翻譯的文字,也會在描圖時調整內容,例如簡化分鏡,或將角色的和服改畫為漢服。

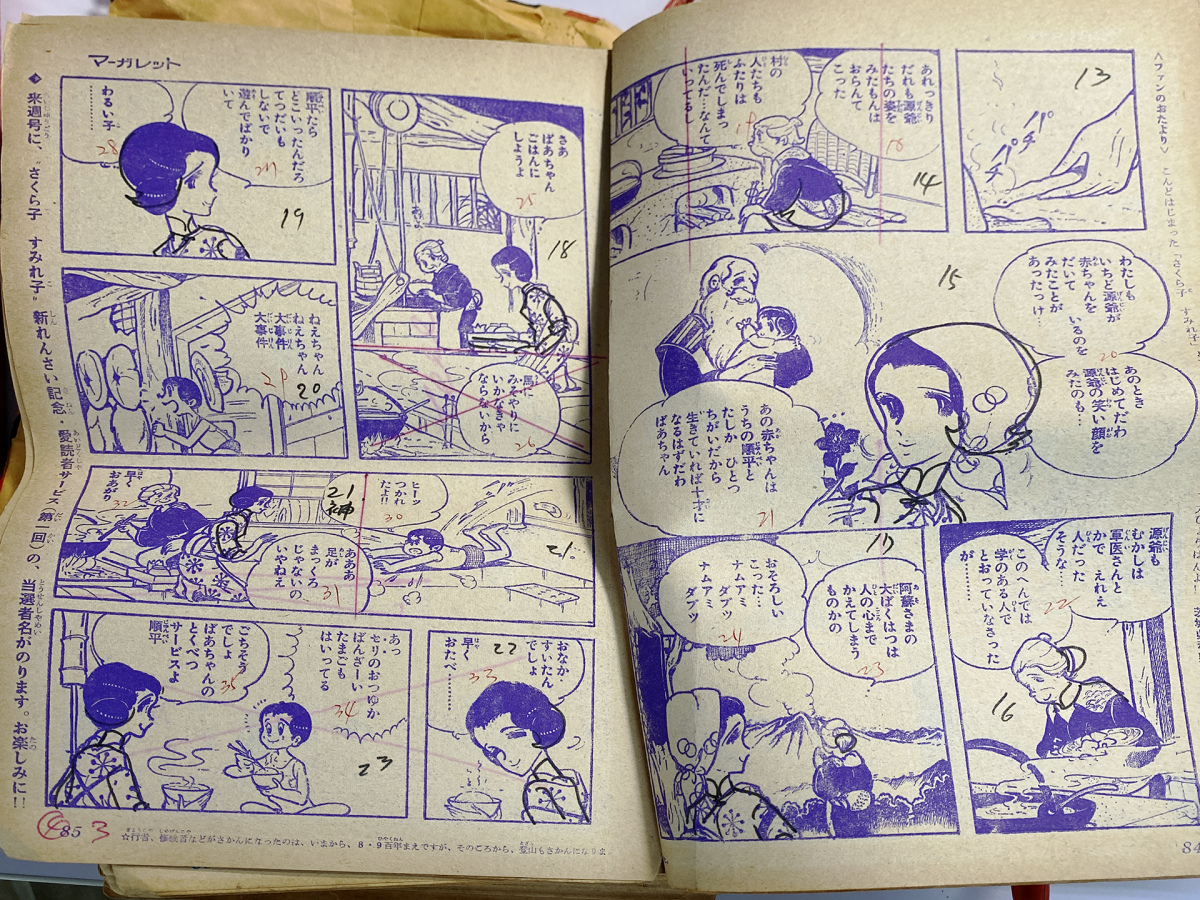

在漫畫家兼編輯王朝基留下來的文物當中,也發現一疊1960年代日本漫畫雜誌《瑪格麗特》(週刊マーガレット)中〈櫻子與菫子〉(さくら子すみれ子)漫畫的內頁。跟前述的〈佛陀〉漫畫內頁不同,這批內頁仍保留原文,但有多處格子被打叉,女性角色的髮型與服裝也被重新描繪,因此推測這份為翻印前,讓工讀生參考描圖的原圖。

漫畫雜誌《瑪格麗特》中〈櫻子與菫子〉漫畫內頁。圖上有修改筆記,例如將角色的服裝由和服改為漢服,某些畫格打叉刪除等等。圖片提供/王玲婉

➤跨國漫畫印刷技術比較

這兩份日本雜誌內頁反映出臺灣翻印漫畫技術的演變。

事實上,單從印刷的層面來看,與當時原版的日本漫畫並無太大差距。根據日本知名漫畫出版社集英社的研究,戰後他們會將漫畫的圖像部分以金屬板製版後,以線鋸在對話框切出文字區域,接著嵌入活字進行印刷。這項技術沿用到1970年代,即使當時已開始使用照相製版,漫畫雜誌中仍有部分文字是以活字印刷。

不過與日本不同,臺灣早期在照相製版尚未普及時,因翻印需求,需額外增加描圖這一工序。

根據明治大學漫畫研究專家藤本由香里的研究〈日本漫畫的海外拓展與印刷技術(日本マンガの海外展開と印刷技術)〉,泰國也是熱愛日本漫畫的亞洲國家,因此一樣熱衷翻印日本漫畫。早期因技術限制,也由當地畫家描圖製版,待照相製版技術成熟後,才得以製作出接近原版的漫畫。

漫畫雜誌《瑪格麗特》〈櫻子與菫子〉漫畫內頁。上面的筆記,是為了要讓工讀生以手工描圖的方式重新繪製臺版漫畫。圖片提供/王玲婉

➤翻印漫畫裡的時代跡痕

跟泰國不一樣的是,臺灣經歷過50年日本殖民統治,加上戰後的「國語」政策,意外培養了大量中日文翻譯人才。蔡焜霖曾笑稱,自己受過10年日文教育,後來在獄中受了10年中文教育,因此出獄後才有機會投入漫畫產業。陳文富也提到,當年在文昌出版社時,蔡焜霖會教他們日文,後來他才有機會到日本拜訪漫畫家、尋找適合翻印的作品。

另外,跟蔡焜霖年紀差不多的王朝基則是從小就飽讀日本漫畫及小說,因此戰後不管是自行創作或挑選引介的漫畫時,都展現了獨到的漫畫品味與視野,被陳文富盛讚「思想很快、很好」。

透過陳文富捐贈的〈佛陀〉漫畫內頁,我們對臺灣漫畫的思考從印刷技術的演進,延伸到跨國比較,最後拉到臺灣歷史在漫畫產業所留下的遺跡。漫畫相關史料的典藏,不僅拓展我們對臺灣漫畫史的認識,也讓我們在熟悉的文化產品中,看見自己在時間與空間上的位置。●

陳文富及王朝基小傳

陳文富(1947年-現今)

出生於臺南,家中經營黑橋牌食品事業。自幼擅長繪畫,曾任職於藝昇出版社、王子雜誌社、文昌出版社等,亦為《中華日報》繪製專欄插圖,並創作零食品牌「乖乖」內附的漫畫。1970年代與友人合資開設虹光出版社,引進諸多日本知名漫畫,如《怪醫黑傑克》、《三眼神童》等,並發行《冠軍》雜誌。

王朝基(1929年-2007年)

本名王朝枝,筆名包含王朝基、金娟、王晁琪等。出生於臺南,父親為總鋪師,早年亦曾學習廚藝。自幼熱愛看漫畫,17歲即投稿《中華日報》專欄漫畫,26歲出版首部個人漫畫後,便全職投入漫畫創作。因曾受日本教育,後續曾擔任虹光出版社、東立出版社的編輯,致力於引介日本漫畫至臺灣。代表漫畫作品包含《金鷹天使》、《補破網》等。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「典藏櫥窗》從翻印到收藏:臺灣漫畫史中的日本漫畫雜誌」。

Tags:

漫畫雜誌《Comic Tom》中,手塚治虫的〈佛陀〉漫畫內頁,中文翻譯以剪貼的方式,貼到原日文的對話框中。圖片提供/黃悠詩

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫」邀請讀者一起沉浸在臺灣漫畫的歷史與當代風貌。本專欄與國漫館籌備處合作,不定期分享豐富漫畫故事與評論。

漫畫博物館裡,會典藏什麼文物呢?是各年代的漫畫書、雜誌,還是漫畫家的原稿呢?一批散落的日本漫畫雜誌內頁,有沒有收藏價值?它們與臺灣漫畫的發展,有什麼樣的關聯?關於臺灣翻印海外漫畫時期的故事,其實非常有趣!

➤臺灣翻印技術的縮影

整理漫畫家兼出版商陳文富捐贈給國家漫畫博物館的史料時,筆者發現了一疊1980年代日本漫畫雜誌《Comic Tom》(コミックトム)中的〈佛陀〉(ブッダ)漫畫內頁。手塚治虫於1972年開始在《希望之友》(希望の友)漫畫雜誌上連載〈佛陀〉,1980年轉至《Comic Tom》雜誌連載。從雜誌側欄的廣告可見,同期還有連載橫山光輝的〈三國志〉。

特別的是,這份漫畫內頁的對話框已貼上中文翻譯,甚至以白色顏料修飾黏貼的痕跡。顯示這應該是臺灣出版社翻印日本漫畫所使用的原始材料,推測當時採用照相製版技術翻拍。許多人成長過程中讀過的漫畫,如《尼羅河的女兒》、《天才小釣手》,可能大多就是以這種方式製成的。

➤從手工描圖到照相翻印

在更早期尚無照相製版的年代,據《王子》雜誌創辦人蔡焜霖所述,出版社會請工讀生用描圖紙描摹日本漫畫,翻譯文字後製版,並把活字嵌到對話框裡,再進行印刷。當時除了無法直接貼上翻譯的文字,也會在描圖時調整內容,例如簡化分鏡,或將角色的和服改畫為漢服。

在漫畫家兼編輯王朝基留下來的文物當中,也發現一疊1960年代日本漫畫雜誌《瑪格麗特》(週刊マーガレット)中〈櫻子與菫子〉(さくら子すみれ子)漫畫的內頁。跟前述的〈佛陀〉漫畫內頁不同,這批內頁仍保留原文,但有多處格子被打叉,女性角色的髮型與服裝也被重新描繪,因此推測這份為翻印前,讓工讀生參考描圖的原圖。

➤跨國漫畫印刷技術比較

這兩份日本雜誌內頁反映出臺灣翻印漫畫技術的演變。

事實上,單從印刷的層面來看,與當時原版的日本漫畫並無太大差距。根據日本知名漫畫出版社集英社的研究,戰後他們會將漫畫的圖像部分以金屬板製版後,以線鋸在對話框切出文字區域,接著嵌入活字進行印刷。這項技術沿用到1970年代,即使當時已開始使用照相製版,漫畫雜誌中仍有部分文字是以活字印刷。

不過與日本不同,臺灣早期在照相製版尚未普及時,因翻印需求,需額外增加描圖這一工序。

根據明治大學漫畫研究專家藤本由香里的研究〈日本漫畫的海外拓展與印刷技術(日本マンガの海外展開と印刷技術)〉,泰國也是熱愛日本漫畫的亞洲國家,因此一樣熱衷翻印日本漫畫。早期因技術限制,也由當地畫家描圖製版,待照相製版技術成熟後,才得以製作出接近原版的漫畫。

➤翻印漫畫裡的時代跡痕

跟泰國不一樣的是,臺灣經歷過50年日本殖民統治,加上戰後的「國語」政策,意外培養了大量中日文翻譯人才。蔡焜霖曾笑稱,自己受過10年日文教育,後來在獄中受了10年中文教育,因此出獄後才有機會投入漫畫產業。陳文富也提到,當年在文昌出版社時,蔡焜霖會教他們日文,後來他才有機會到日本拜訪漫畫家、尋找適合翻印的作品。

另外,跟蔡焜霖年紀差不多的王朝基則是從小就飽讀日本漫畫及小說,因此戰後不管是自行創作或挑選引介的漫畫時,都展現了獨到的漫畫品味與視野,被陳文富盛讚「思想很快、很好」。

透過陳文富捐贈的〈佛陀〉漫畫內頁,我們對臺灣漫畫的思考從印刷技術的演進,延伸到跨國比較,最後拉到臺灣歷史在漫畫產業所留下的遺跡。漫畫相關史料的典藏,不僅拓展我們對臺灣漫畫史的認識,也讓我們在熟悉的文化產品中,看見自己在時間與空間上的位置。●

陳文富及王朝基小傳

陳文富(1947年-現今)

出生於臺南,家中經營黑橋牌食品事業。自幼擅長繪畫,曾任職於藝昇出版社、王子雜誌社、文昌出版社等,亦為《中華日報》繪製專欄插圖,並創作零食品牌「乖乖」內附的漫畫。1970年代與友人合資開設虹光出版社,引進諸多日本知名漫畫,如《怪醫黑傑克》、《三眼神童》等,並發行《冠軍》雜誌。

王朝基(1929年-2007年)

本名王朝枝,筆名包含王朝基、金娟、王晁琪等。出生於臺南,父親為總鋪師,早年亦曾學習廚藝。自幼熱愛看漫畫,17歲即投稿《中華日報》專欄漫畫,26歲出版首部個人漫畫後,便全職投入漫畫創作。因曾受日本教育,後續曾擔任虹光出版社、東立出版社的編輯,致力於引介日本漫畫至臺灣。代表漫畫作品包含《金鷹天使》、《補破網》等。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「典藏櫥窗》從翻印到收藏:臺灣漫畫史中的日本漫畫雜誌」。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

延伸閱讀

漫射計畫》穿越漫畫百年,翻開《臺灣日日新報》看日治時期報紙漫畫的社會功能

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫」... 閱讀更多

漫射計畫》讓漫畫家簡嘉誠、丁柏晏心跳漏拍的愛的瞬間 ft.【愛情的動人一瞬】延伸書單

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫... 閱讀更多

漫射計畫》Bàng-gà嘛會làu台語:台語在臺漫中的歷史與現況

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫」... 閱讀更多