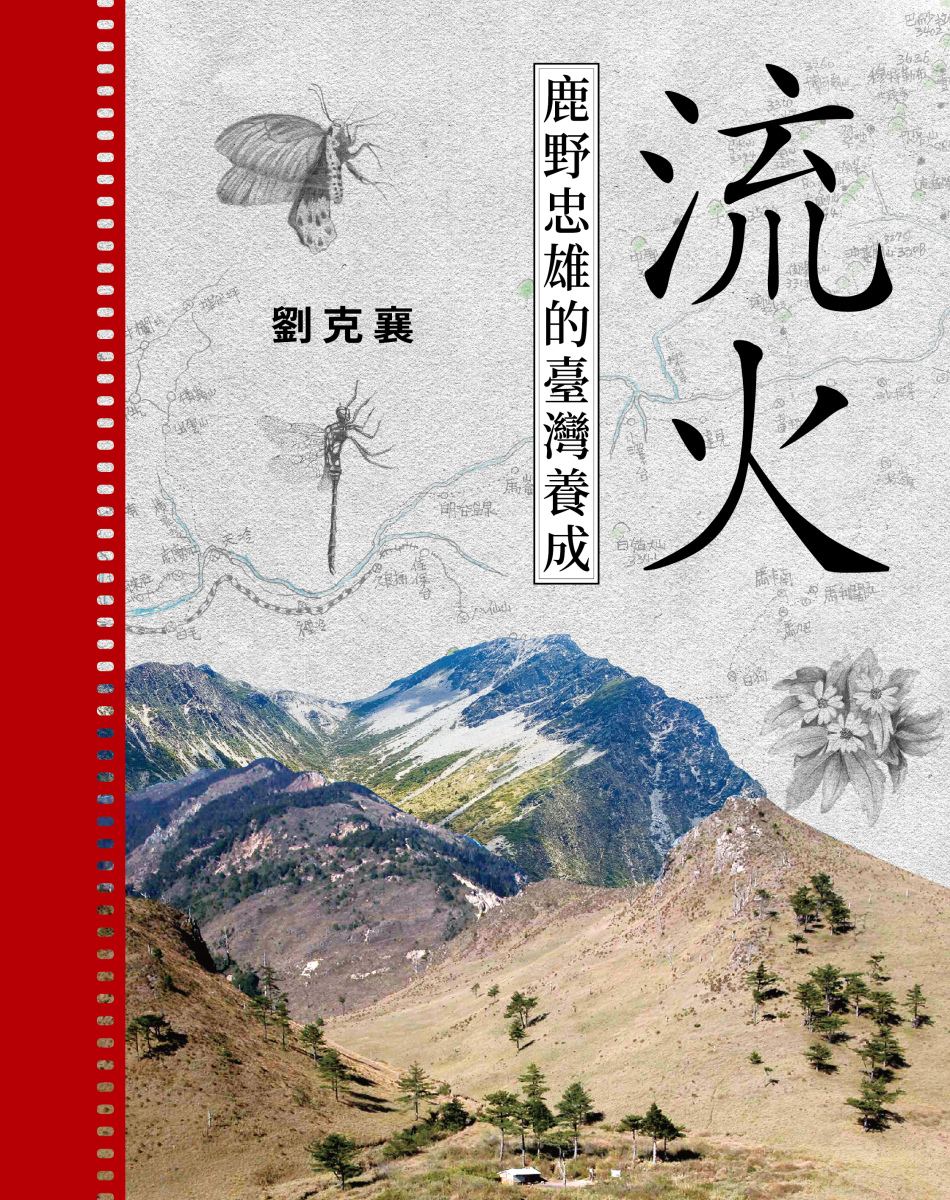

一直以來,劉克襄在讀者心中樹立的形象始終是「在路上」,除了早年的詩集及少年小說之外,後期所寫的每本書幾乎都是腳走出來的。2024年底,他交出了30萬字的最新著作《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》,把醞釀近40年的心願付諸實現。寫作過程宛如一場朝聖之旅,也像朝著自己的內心深處挖掘。

用劉克襄自己的話來說,「近40年前,我第一次在圖書館邂逅鹿野忠雄《山、雲與蕃人:臺灣高山紀行》日文原著,感覺像是被一顆子彈打到,但是我挖不出來。現在,我終於可以把這顆子彈挖出來,挖掘的過程充滿無以名狀的快樂。」

➤立傳,是最高的致敬

自然科學少年和臺灣郊野山巒的交會,乍看如初戀的一見鍾情,卻也是最終。而此一完整轟烈的甜美邂逅,像詩,像俳句般的開始,誠乃此遠征壯遊的序幕。

—劉克襄,《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》

鹿野忠雄生於1906年,成長於日本東京市淀橋區(今東京新宿區),從小喜歡爬山、採集昆蟲。1925年,鹿野來臺就讀臺灣總督府高等學校的高等科,從此展開對臺灣山岳與各種自然科學的探索。他的論著範圍包含昆蟲學、地理學、人類學、考古學乃至高山文學。1941年,鹿野以臺灣次高山(雪山)的動物地理學研究取得京都帝大理學博士。

1945年時值戰爭末期,鹿野受日本軍方指派,前往印尼北婆羅洲從事民族調查,不久便失蹤於熱帶叢林,後人稱為「忘記回來的博物學家」。二戰後,臺灣學術界繼承了殖民時期日籍學者的研究遺產,其中鹿野忠雄對臺灣的民族學與考古學研究貢獻良多,對紅頭嶼(蘭嶼)的長期蹲點調查更是無可取代。

學生時期在臺灣四處踏查的鹿野忠雄。(圖源:聚珍臺灣)

「立傳」是劉克襄對所仰慕者的最高禮敬。雖然近20年來,隨著登山與自然觀察風氣日盛,已有愈來愈多人知曉這位傳奇博物學家,但對劉克襄來說,過往論著缺乏臺灣觀點,也還有許多歷史謎題有待拆解。

在《流火》中,劉克襄想問的是:「假如臺灣的自然風物是一門課,鹿野忠雄如何從臺灣這塊土地上淬鍊出廣博的學養,又如何轉變?」同時,他也描繪青年冒險家對山岳、對原住民文化的深情,藉此叩問現代的我們,如何面對臺灣山林?

➤踏入迷宮般地圖,爬梳史料成魔

從2019年開始提筆寫作,完稿於2024年底,沉甸甸近30萬字的《流火》,是對傳奇博物學家的博物學式書寫。全書章節井然,精心設計的每個單篇都親切、易讀,串聯起來又有連峰縱走的暢快。

然而寫作之初,劉克襄為了解讀鹿野忠雄手繪的「著者踏查線圖」而挫折不斷。「這張圖顯然有對照1:300000(三十萬分之一)或1:500000(五十萬分之一)的臺灣全圖,線條簡單但精確,幾乎畫出日治時期所有受日人監控、治理部落的警備道,」劉克襄解釋:「困難在於,鹿野忠雄把自己在不同年份、不同主題的踏查路線疊合,並且有許多岔出的小線頭,是他未曾在報告中提及的,像是留下一道道謎語。」

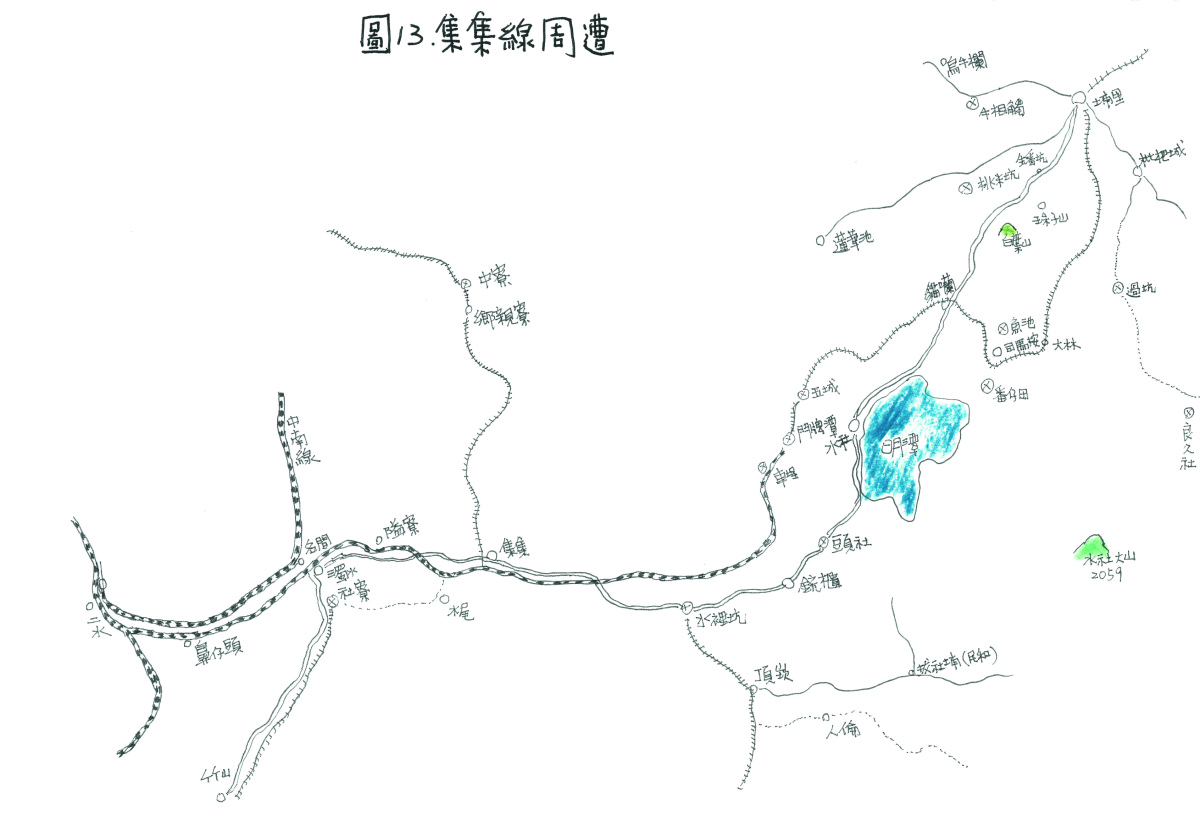

劉克襄解讀鹿野忠雄手繪的「著者踏查線圖」再根據自己踏查細畫的路線圖。

對劉克襄這樣長年縱橫山林的人來說,這張圖讓人既興奮又驚嘆,「必須像凝視古董器物般,不斷地把玩、凝視,方能悟出門道。」執著於解析這張圖,劉克襄不僅讀遍鹿野的上百篇踏查報告與論著,從中彙整年份、日期、地點、路線,也比對同年代其他探訪者的踏查報告,「連鹿野忠雄自己有時都會誤記日期、地點!」

劉克襄同時也親身踏查路線,印證心中想像。「像人骨拼圖一樣不斷套疊,推敲每條線蘊含的意義。每次讀懂一點就很快樂,從這張地圖發展出全部的文章架構。」他說。

➤跟著鹿野忠雄去旅行

嚴謹考究加上親自查訪,營造了《流火》的閱讀樂趣——不論是搭乘糖業小火車、伐木索道、輕便鐵道等現已不存在的代步工具,跟著原住民嚮導踏入未知山徑;或是在駐在所留宿避風雨,就著昏黃油燈攤開地形圖,估量隔日行程;或是在南北走向、現已成荒煙蔓草的「中之線」警備道路快意來回,深入昔日郡大溪附近的布農族生活文化⋯⋯彷彿回到昭和年代,跟著鹿野忠雄一起上路。

《流火》也描述鹿野如何一步步受到原住民文化吸引,進而理解與試圖融入,譬如主動學習族語、在高山上順應原住民的狩獵與飲食方式,記錄物種學名時並列族語稱呼等,這些也有賴他約僱的原住民嚮導指引。

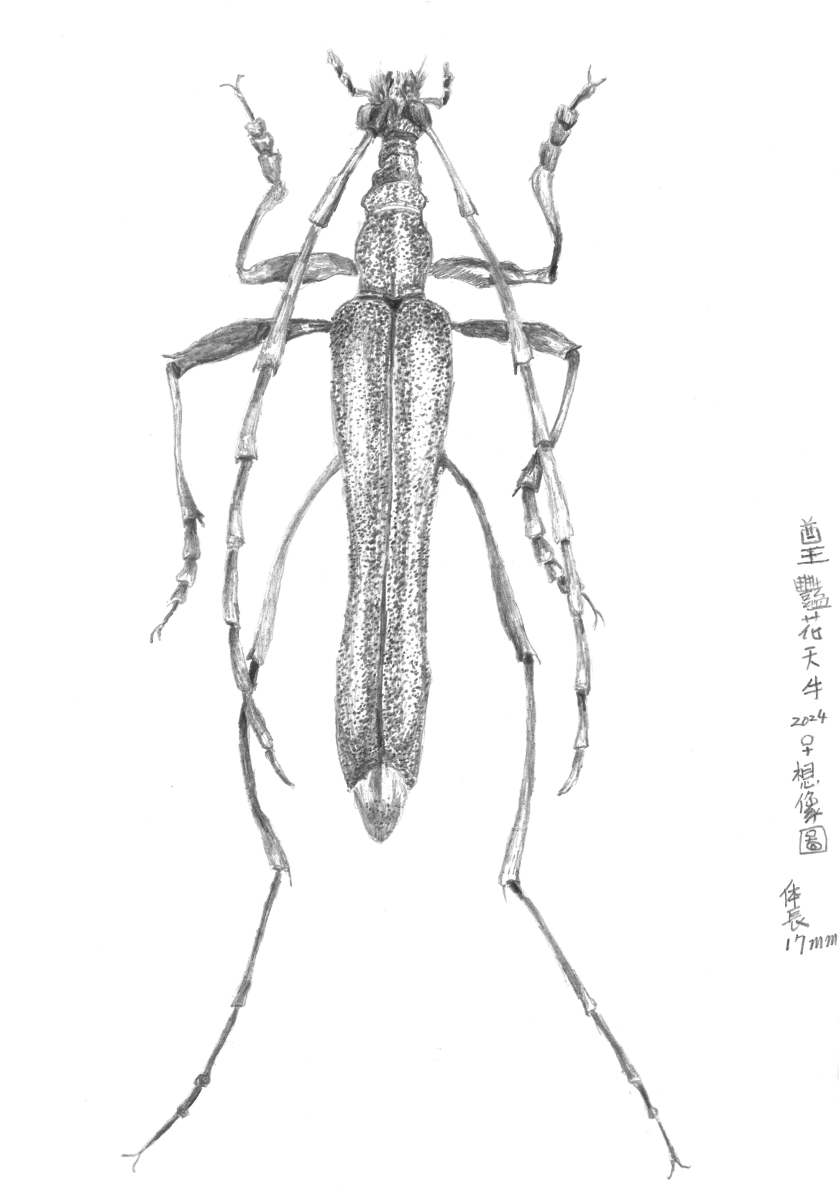

在題為「酋王豔花天牛」的章節,劉克襄提到1929年鹿野在內本鹿採集此種罕見天牛的經歷,除了對斑爛的天牛詳加介紹,也勾勒拉荷・阿雷這位布農族領袖人物的事蹟——當時日本軍警與他們心目中的「本島最後未歸順蕃」持續對峙,進入此山區的人都備感壓力,「鹿野忠雄其後卻以拉荷・阿雷之名替新種天牛命名,顯示出對這位族人的敬重。他的許多文字也顯示對臺灣原住民抱持著人道主義的同情。」劉克襄說。

劉克襄參考Metalloleptura virescens天牛照片,並根據鹿野忠雄的文字描述,手繪出酋王艷花天牛。

鹿野忠雄原本為採集昆蟲來到臺灣,而後轉向生物地理學,23歲起明顯對民族學與考古學燃起興趣,劉克襄的解讀是:「一來昆蟲學領域的研究者眾多,他自知贏不過別人,二來他對臺灣高山上癮,沒有人像他跑得那麼兇,爬山速度那麼快。取捨之下,就放掉昆蟲,投身民族學、考古學調查。但在雪山山脈進行長達50天的研究,冰河遺跡、鳥類、各種動植物,乃至先民遺跡,一個都沒有少看。」

➤「臺灣主場意識」的養成與啟示

《流火》全書側寫了不少與鹿野忠雄同時代的臺籍菁英——包括林獻堂、陳澄波、辜振甫、高一生等,也寫出一般讀者較不熟悉的陳湘耀、王雨卿等臺籍自然研究者的事蹟。一方面點出殖民體制下,臺灣人在受教權、政治權乃至親近山林的權利受到差別待遇,同時也呈現不同的理想典範,有如星星彼此輝映。

書中也比較與鹿野同時期交會的在臺日本人,例如與鹿野年紀相仿的小說家西川滿。西川兩歲來臺後,在臺灣生活了半甲子,文學創作泰半以本地為素材,擅長描寫臺灣景物和風俗。他同時崇尚浪漫主義,後世認為其筆下的臺灣帶有異國情調視線。而西川滿也是日治皇民化運動時期臺灣文壇的領導人,旗幟鮮明地支持軍國主義。

對照之下,劉克襄認為,鹿野忠雄雖不是明顯左派,但「總在能力所及下,實踐人道主義」。例如,霧社事件後,鹿野為文暗指日本的蕃地政策有問題;又或身在戰爭現場,仍努力協助西方人類學者營救文物。

書名《流火》典出《詩經》的「七月流火」,指火星隨著季節遞嬗位移,也暗喻青年博物學家的個性。「他是高調的天才,甚至有點急躁,」劉克襄指著鹿野學生時期的照片說:「從眼神、穿著就看得出來,跩跩的,在家裡資助下有辦法持續登山,僱請嚮導揹工,卻偏愛穿草鞋、繫綁腿,投入狂野的探險,『臺灣主場意識』非常強大,對日本來的山友一再提醒——臺灣的高山比日本的山色壯闊。」

《流火》的時間軸刻意框在鹿野忠雄少年至1933年底,「之後他成為臺灣總督府理蕃課和警務課囑託,身分轉換,也從穿草鞋改為穿皮鞋。」劉克襄說:「年輕讀者讀到這裡就夠了,知道百年前有位博物學家這樣壯遊臺灣,相信對未來會有所激勵。」

大甲溪最上游的羅葉尾溪,鹿野忠雄初見櫻花鉤吻鮭之地。(圖源:《流火》)

➤勤奮寫作者的報償——痛並快樂著

正因為年輕時受到鹿野忠雄撞擊,讓劉克襄成為今天的樣子。

劉克襄1957年出生,成長於臺中,在海軍服役時愛上鳥類,退伍後如願成為副刊編輯。那是臺灣經歷民主轉型與經濟起飛的1980年代,他急切搜羅跟臺灣本土風物地理的資料,撞見了鹿野忠雄經典著作。1988年他在《自立早報》創刊號副刊推出「探險家在臺灣」系列,鄭重向讀者推薦這名大探險家,「那時能取得的文獻資料片斷、殘缺,自己能力也不足,播下小苗,也期許自己向這位博物學家看齊。」

從此劉克襄每一步都奉守誓言,原本只愛鳥但開始涉略昆蟲,在家附近小綠山蹲點3年,「一度幻想自己可以成為珍・古德,鳥會自己向我走來,結果是野狗向我走來。」——從那時起,他更有自信與能力解讀山林環境,持續走向更廣的現場,讀史料、訪談各行各業,自我鍛鍊博物學的能力。

在公視「藝術很有事」的紀錄片《岳人的愛情絮語:劉克襄致鹿野忠雄》中,劉克襄站在日本燕岳這處少年鹿野多次採集昆蟲的地區,「來到這裡,看見、知道這些,是一種不可言說的美好,比談戀愛都更快樂。」劉克襄對著鏡頭,傻傻地笑著。

然而,龐大而複雜的書寫計畫,帶來的喜悅有多高,伴隨的痛苦就多強。

「中間我都不敢告訴別人自己在寫這本書,」劉克襄說:「因為我怕到時候寫不出來。」2024年初,劉克襄跟出版社正式簽約,設定年底付梓,那時初稿已改了20幾遍,之後又改了20幾遍——「我希望這本書不只是人物傳,自然科學的知識也是正確的。」自然科學的部分可以請專家協助審視,解讀文獻則靠內功。

《流火》出書後不到一個月旋即再版,愛文史、愛山者的熱情迴響,接連的專訪與講座通告,是對作家最好的報答。然而作家心底悄悄襲來另一種痛苦,「去年底出書到現在,我連續生了兩場病,」1月初接受Openbook訪談時,劉克襄為了服藥而歉意地暫停訪談——「人一空虛就會生病!書寫完後,我反而好像失去了人生目標?」

當然,讀者不用太擔心,這位最懂走路奧義的作者,此刻或也正在路上,用素樸的裝束、好奇的心眼、低碳的理念,叩問土地來歷,咀嚼生之滋味。●

|

流火:鹿野忠雄的臺灣養成 流火:鹿野忠雄的臺灣養成

作者:劉克襄

出版:玉山社

定價:780元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:劉克襄

素樸行腳人。偏好利用大眾運輸和雙腳,從市場起步,一路走訪鄉鎮、農田、果園或荒野。近年在中部地區摸索出上百條路線,累積徒步超過3000公里。

博學行山人。難以記得家電的簡易按鍵操作,卻滿腦子多國錯綜複雜的山徑,各地自然志和人文風俗。植物、昆蟲、鳥獸、舊屋殘垣等,皆是行旅上的觀察目標。

勤勞寫作者。時刻掛念書寫,睡醒或返家第一要事便是敲鍵盤,電腦裡永遠有新建的文書檔。

|

Tags:

一直以來,劉克襄在讀者心中樹立的形象始終是「在路上」,除了早年的詩集及少年小說之外,後期所寫的每本書幾乎都是腳走出來的。2024年底,他交出了30萬字的最新著作《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》,把醞釀近40年的心願付諸實現。寫作過程宛如一場朝聖之旅,也像朝著自己的內心深處挖掘。

用劉克襄自己的話來說,「近40年前,我第一次在圖書館邂逅鹿野忠雄《山、雲與蕃人:臺灣高山紀行》日文原著,感覺像是被一顆子彈打到,但是我挖不出來。現在,我終於可以把這顆子彈挖出來,挖掘的過程充滿無以名狀的快樂。」

➤立傳,是最高的致敬

鹿野忠雄生於1906年,成長於日本東京市淀橋區(今東京新宿區),從小喜歡爬山、採集昆蟲。1925年,鹿野來臺就讀臺灣總督府高等學校的高等科,從此展開對臺灣山岳與各種自然科學的探索。他的論著範圍包含昆蟲學、地理學、人類學、考古學乃至高山文學。1941年,鹿野以臺灣次高山(雪山)的動物地理學研究取得京都帝大理學博士。

1945年時值戰爭末期,鹿野受日本軍方指派,前往印尼北婆羅洲從事民族調查,不久便失蹤於熱帶叢林,後人稱為「忘記回來的博物學家」。二戰後,臺灣學術界繼承了殖民時期日籍學者的研究遺產,其中鹿野忠雄對臺灣的民族學與考古學研究貢獻良多,對紅頭嶼(蘭嶼)的長期蹲點調查更是無可取代。

「立傳」是劉克襄對所仰慕者的最高禮敬。雖然近20年來,隨著登山與自然觀察風氣日盛,已有愈來愈多人知曉這位傳奇博物學家,但對劉克襄來說,過往論著缺乏臺灣觀點,也還有許多歷史謎題有待拆解。

在《流火》中,劉克襄想問的是:「假如臺灣的自然風物是一門課,鹿野忠雄如何從臺灣這塊土地上淬鍊出廣博的學養,又如何轉變?」同時,他也描繪青年冒險家對山岳、對原住民文化的深情,藉此叩問現代的我們,如何面對臺灣山林?

➤踏入迷宮般地圖,爬梳史料成魔

從2019年開始提筆寫作,完稿於2024年底,沉甸甸近30萬字的《流火》,是對傳奇博物學家的博物學式書寫。全書章節井然,精心設計的每個單篇都親切、易讀,串聯起來又有連峰縱走的暢快。

然而寫作之初,劉克襄為了解讀鹿野忠雄手繪的「著者踏查線圖」而挫折不斷。「這張圖顯然有對照1:300000(三十萬分之一)或1:500000(五十萬分之一)的臺灣全圖,線條簡單但精確,幾乎畫出日治時期所有受日人監控、治理部落的警備道,」劉克襄解釋:「困難在於,鹿野忠雄把自己在不同年份、不同主題的踏查路線疊合,並且有許多岔出的小線頭,是他未曾在報告中提及的,像是留下一道道謎語。」

對劉克襄這樣長年縱橫山林的人來說,這張圖讓人既興奮又驚嘆,「必須像凝視古董器物般,不斷地把玩、凝視,方能悟出門道。」執著於解析這張圖,劉克襄不僅讀遍鹿野的上百篇踏查報告與論著,從中彙整年份、日期、地點、路線,也比對同年代其他探訪者的踏查報告,「連鹿野忠雄自己有時都會誤記日期、地點!」

劉克襄同時也親身踏查路線,印證心中想像。「像人骨拼圖一樣不斷套疊,推敲每條線蘊含的意義。每次讀懂一點就很快樂,從這張地圖發展出全部的文章架構。」他說。

➤跟著鹿野忠雄去旅行

嚴謹考究加上親自查訪,營造了《流火》的閱讀樂趣——不論是搭乘糖業小火車、伐木索道、輕便鐵道等現已不存在的代步工具,跟著原住民嚮導踏入未知山徑;或是在駐在所留宿避風雨,就著昏黃油燈攤開地形圖,估量隔日行程;或是在南北走向、現已成荒煙蔓草的「中之線」警備道路快意來回,深入昔日郡大溪附近的布農族生活文化⋯⋯彷彿回到昭和年代,跟著鹿野忠雄一起上路。

《流火》也描述鹿野如何一步步受到原住民文化吸引,進而理解與試圖融入,譬如主動學習族語、在高山上順應原住民的狩獵與飲食方式,記錄物種學名時並列族語稱呼等,這些也有賴他約僱的原住民嚮導指引。

在題為「酋王豔花天牛」的章節,劉克襄提到1929年鹿野在內本鹿採集此種罕見天牛的經歷,除了對斑爛的天牛詳加介紹,也勾勒拉荷・阿雷這位布農族領袖人物的事蹟——當時日本軍警與他們心目中的「本島最後未歸順蕃」持續對峙,進入此山區的人都備感壓力,「鹿野忠雄其後卻以拉荷・阿雷之名替新種天牛命名,顯示出對這位族人的敬重。他的許多文字也顯示對臺灣原住民抱持著人道主義的同情。」劉克襄說。

鹿野忠雄原本為採集昆蟲來到臺灣,而後轉向生物地理學,23歲起明顯對民族學與考古學燃起興趣,劉克襄的解讀是:「一來昆蟲學領域的研究者眾多,他自知贏不過別人,二來他對臺灣高山上癮,沒有人像他跑得那麼兇,爬山速度那麼快。取捨之下,就放掉昆蟲,投身民族學、考古學調查。但在雪山山脈進行長達50天的研究,冰河遺跡、鳥類、各種動植物,乃至先民遺跡,一個都沒有少看。」

➤「臺灣主場意識」的養成與啟示

《流火》全書側寫了不少與鹿野忠雄同時代的臺籍菁英——包括林獻堂、陳澄波、辜振甫、高一生等,也寫出一般讀者較不熟悉的陳湘耀、王雨卿等臺籍自然研究者的事蹟。一方面點出殖民體制下,臺灣人在受教權、政治權乃至親近山林的權利受到差別待遇,同時也呈現不同的理想典範,有如星星彼此輝映。

書中也比較與鹿野同時期交會的在臺日本人,例如與鹿野年紀相仿的小說家西川滿。西川兩歲來臺後,在臺灣生活了半甲子,文學創作泰半以本地為素材,擅長描寫臺灣景物和風俗。他同時崇尚浪漫主義,後世認為其筆下的臺灣帶有異國情調視線。而西川滿也是日治皇民化運動時期臺灣文壇的領導人,旗幟鮮明地支持軍國主義。

對照之下,劉克襄認為,鹿野忠雄雖不是明顯左派,但「總在能力所及下,實踐人道主義」。例如,霧社事件後,鹿野為文暗指日本的蕃地政策有問題;又或身在戰爭現場,仍努力協助西方人類學者營救文物。

書名《流火》典出《詩經》的「七月流火」,指火星隨著季節遞嬗位移,也暗喻青年博物學家的個性。「他是高調的天才,甚至有點急躁,」劉克襄指著鹿野學生時期的照片說:「從眼神、穿著就看得出來,跩跩的,在家裡資助下有辦法持續登山,僱請嚮導揹工,卻偏愛穿草鞋、繫綁腿,投入狂野的探險,『臺灣主場意識』非常強大,對日本來的山友一再提醒——臺灣的高山比日本的山色壯闊。」

《流火》的時間軸刻意框在鹿野忠雄少年至1933年底,「之後他成為臺灣總督府理蕃課和警務課囑託,身分轉換,也從穿草鞋改為穿皮鞋。」劉克襄說:「年輕讀者讀到這裡就夠了,知道百年前有位博物學家這樣壯遊臺灣,相信對未來會有所激勵。」

➤勤奮寫作者的報償——痛並快樂著

正因為年輕時受到鹿野忠雄撞擊,讓劉克襄成為今天的樣子。

劉克襄1957年出生,成長於臺中,在海軍服役時愛上鳥類,退伍後如願成為副刊編輯。那是臺灣經歷民主轉型與經濟起飛的1980年代,他急切搜羅跟臺灣本土風物地理的資料,撞見了鹿野忠雄經典著作。1988年他在《自立早報》創刊號副刊推出「探險家在臺灣」系列,鄭重向讀者推薦這名大探險家,「那時能取得的文獻資料片斷、殘缺,自己能力也不足,播下小苗,也期許自己向這位博物學家看齊。」

從此劉克襄每一步都奉守誓言,原本只愛鳥但開始涉略昆蟲,在家附近小綠山蹲點3年,「一度幻想自己可以成為珍・古德,鳥會自己向我走來,結果是野狗向我走來。」——從那時起,他更有自信與能力解讀山林環境,持續走向更廣的現場,讀史料、訪談各行各業,自我鍛鍊博物學的能力。

在公視「藝術很有事」的紀錄片《岳人的愛情絮語:劉克襄致鹿野忠雄》中,劉克襄站在日本燕岳這處少年鹿野多次採集昆蟲的地區,「來到這裡,看見、知道這些,是一種不可言說的美好,比談戀愛都更快樂。」劉克襄對著鏡頭,傻傻地笑著。

然而,龐大而複雜的書寫計畫,帶來的喜悅有多高,伴隨的痛苦就多強。

「中間我都不敢告訴別人自己在寫這本書,」劉克襄說:「因為我怕到時候寫不出來。」2024年初,劉克襄跟出版社正式簽約,設定年底付梓,那時初稿已改了20幾遍,之後又改了20幾遍——「我希望這本書不只是人物傳,自然科學的知識也是正確的。」自然科學的部分可以請專家協助審視,解讀文獻則靠內功。

《流火》出書後不到一個月旋即再版,愛文史、愛山者的熱情迴響,接連的專訪與講座通告,是對作家最好的報答。然而作家心底悄悄襲來另一種痛苦,「去年底出書到現在,我連續生了兩場病,」1月初接受Openbook訪談時,劉克襄為了服藥而歉意地暫停訪談——「人一空虛就會生病!書寫完後,我反而好像失去了人生目標?」

當然,讀者不用太擔心,這位最懂走路奧義的作者,此刻或也正在路上,用素樸的裝束、好奇的心眼、低碳的理念,叩問土地來歷,咀嚼生之滋味。●

作者:劉克襄

出版:玉山社

定價:780元

【內容簡介➤】

作者簡介:劉克襄

素樸行腳人。偏好利用大眾運輸和雙腳,從市場起步,一路走訪鄉鎮、農田、果園或荒野。近年在中部地區摸索出上百條路線,累積徒步超過3000公里。

博學行山人。難以記得家電的簡易按鍵操作,卻滿腦子多國錯綜複雜的山徑,各地自然志和人文風俗。植物、昆蟲、鳥獸、舊屋殘垣等,皆是行旅上的觀察目標。

勤勞寫作者。時刻掛念書寫,睡醒或返家第一要事便是敲鍵盤,電腦裡永遠有新建的文書檔。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

人物》敲開高山植物跨時空的大門:專訪《橫斷臺灣》作者游旨价

閱讀更多

話題》從步道到綠道,邊走邊讀一段山海圳

歷經十餘年的倡議與推動,台灣的步道運動今(2021)年將迎接具有里程碑意義的一年:台灣將首度成為第4屆亞洲步道大會(Asia Trail Conference,... 閱讀更多

閱讀隨身聽S11EP6》山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)/從荒野裡尋找祕境,到世界高峰踏勘冒險

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多