詩人柏森出版第一本詩集《灰矮星》時,剛滿雙十年華,以詩語向青春致敬,寫下愛戀的歡欣苦痛。時隔6年,他經歷哲學思辨打開對世界的認識,沉浸於古典樂帶來內在的共振,寫下對時間、生命的探問。

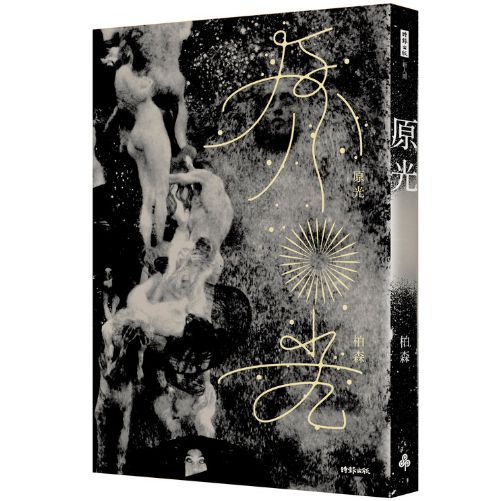

本集節目邀請近期出版詩集《原光》的柏森,分享他如何從哲學訓練、從聆聽古典樂,得到詩文創作與閱讀的啟發。內容精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤馬勒的召喚

主持人:對於古典音樂、特別是愛好馬勒的人,看到這本詩集《原光》大概會眼睛一亮,想說是馬勒的原光嗎?讓人對這本書格外的好奇。這是你定的書名嗎?

柏森:對,是我定的。寫到一半的時候剛好在聽馬勒,第二號交響曲《復活》總共有5個樂章,第四樂章非常神祕,很安靜。我很好奇,查了原文「Urlicht」是「原光」的意思,指涉一種未知之光。我想,這不就是我在寫的內容嗎?於是使用了這個詞作為書名。

(2020台大交響冬季室內樂之夜【藝苗】 G. Mahler: "Urlicht" from the Symphony No. 2, for 5 Basses and Piano 馬勒:《原光》(取自第二號交響曲),給五把低音提琴與鋼琴。)

柏森:我原本對馬勒沒有那麼著迷,因為剛好大學是唸哲學,也對歐陸哲學很有興趣。查了一些資料以後,想要更認識他。

主持人:所以現在已經變成馬勒迷了嗎?

柏森:對,好像怎麼聽都會變成他的愛好者。

主持人:我覺得馬勒有一種奇特的魔力。有些人對馬勒就沒有感覺,但有感覺的人就會深陷其中。如果這個音樂需要他,或是馬勒召喚他的話,也願意赴湯蹈火的樣子。

柏森:我覺得有點無可自拔。我很習慣走路的時候聽交響曲。馬勒的第一號是一種非常輕快的感覺,很適合散步的時候聽。

主持人:馬勒留下很多名言,例如他認為交響曲要像世界一樣,講所有的東西都包括在其中。哲學也類似,是處理世間各種現象的。對你而言,哲學、音樂與馬勒之間有什麼關聯嗎?

柏森:我認為哲學是在處理非常基礎的、人跟世界的關係,剛好也對應音樂的一些議題。據馬勒的妻子說,他在創作的時候,鋼琴上面放了兩本著作,一本是康德的《純粹理性批判》,另外一本則是歌德。我也是一直有受到康德的影響。

➤詩創造連結,哲學開展空間

主持人:哲學經常是用論文來表達,鋪陳非常細,文字量很多。可是詩的話正相反,比較像是要把文字收束。這兩個不同方向的文體,都是你善於使用的嗎?

柏森:我很想跟世界對話,也很想知道,我跟他人有沒有某一種連結,而詩是我最能把握的語言,所以我想透過更偏向文學語言的方式,去跟更多人共鳴。

主持人:什麼時候開始用詩做這樣的表達?

柏森:應該是高中的時候,當時讀了楊牧,我就想,哇!沒有看過這樣的文字,怎麼那麼吸引人,太奇妙了,這是一個我沒有見過的世界。我也好想要這樣表達,想要學習這樣的精神,於是我就開始嘗試寫詩。

主持人:但後來你沒有讀文學相關科系,而是進了哲學系?

柏森:因為我覺得能看得更多,想通往世界,想去更大的國度,我想哲學是一個非常好的管道。其中歐陸哲學可能對我來講更彈性,更有一些人文語彙在裡頭。

主持人:但有些人可能覺得歐陸哲學很龐雜、很不清楚,甚至讓人生氣?

柏森:我倒是很喜歡那種不清楚感。我覺得自己就是一個講話不太清楚的人。有時候跟朋友聊天過程中,會發現忽然解決了以前在想的一些問題。

我覺得那種不清楚很像一個人在走迷宮,繞著繞著,一直看見不同的景色,有的時候,就會莫名其妙豁然開朗。

主持人:所以,寫詩對你來說,像是在迷宮走一走,也許抬頭看到天上的星星,而確定了方位,解決了問題嗎?

柏森:我覺得不能依靠詩去解決問題,而是依靠詩去發現,本來想要問的問題是什麼。

主持人:或者詩是一種提問?

柏森:我覺得都有。是一種自我的反射,它是一種我正在透過語言的方式去形容,在我腦海中還曖昧不清的事物。所以必須非常清楚自己的感官,當下在接收什麼東西。

主持人:所以你回頭看自己寫的詩,可以完全明白自己那時是在什麼狀態?提問是什麼?

柏森:有的時候也會不明白。我認為當詩寫出來,就會跟作者本身脫離關連了,所以我也變成我的詩的讀者。我在我的詩裡留下的感受,也許是曖昧的,它可能會讓我回憶到書寫當下有某種心情。但未來的感受,可能會因為我經驗的不同,變得更不一樣。

➤寫詩的意義與意向

柏森詩集《灰矮星》

主持人:6年前你出版第一本詩集《灰矮星》時,對於詩的創作就如此確定嗎?

柏森:那時應該沒有像現在可以言之鑿鑿地說「我覺得詩就要如此。」但那時候確實有個想法:我希望自己寫出來的詩不要太過於晦澀、不要太過於刁鑽於字詞。到目前為止有一直朝著這個方向,不把詩變成只是語言的遊戲。有沒有可能,詩是能夠更透過感性的層面,去和另外一個人對話?

主持人:第一本詩是如何得到出版的機會呢?

柏森:我覺得自己是個比較幸運的作者。當時在IG發表的詩作,剛好被一個編輯看到,他覺得我可以嘗試出版,把我引介給逗點。我覺得出版社當時或許也覺得來賭一把吧!也有修改稿件,才慢慢讓詩作看起來再開闊一點,所以確實有經歷過某段陣痛期。

主持人:在網路上發表,以及後來集結出版,有得到什麼樣的讀者回應呢?

柏森:可能因為我很常在網路上或文章裡寫到,我認為關於世界,我們應該抱持著某一種愛意。我發現原來有一群人跟我想著一樣的事,這很讓人驚喜。

有一次收到很棒的回饋,對方說有一段時間狀況很不好,我的詩給了他一些安慰。這個讀者讓我知道,其實詩不是沒有用。

主持人:我覺得這點跟音樂也有點像。比如一位演奏家,說不定在拉琴的時候,也許心裡想的是其他事,但是演奏結束,可能聽眾來說,你的音樂撫慰了我。雖然他覺得,我並沒有要撫慰你的意思,但它的確會發生。

柏森:就像我聽馬勒的感覺。因為他人生很悲慘的事很多,然後融入他的音樂裡面。比如說聽第五號交響曲、大概第四樂章的時候,會感受到一種不確定感隱隱透過音樂傳來。

➤音樂、人與詩的同頻共振

主持人:在你寫作第一本詩集時候,已經有音樂的角色在裡面嗎?

柏森:沒有像第二本這麼直接。我覺得第一本還是很青澀,大約都在寫愛情啊,寫自己的煩惱等等。但那時候已經開始聽古典樂了,只是還沒有找到音樂跟詩的連結,去把它表現出來。

主持人:這個連結是什麼?比如說一首音樂聽起來的感覺,這個感覺可能會變成你在詩裡想要表達出來的嗎?

柏森:我認為音樂跟詩的最大關連性就是,它們都指向一種不可言說的事物。尤其音樂沒有語言,是透過旋律去進行。我覺得好的詩應該像是音樂,有留白式的展現。好的詩也會如同音樂,既是回聲也是直觀,你能直覺地感受到它在告訴你什麼,只是你現在說不出來。

主持人:對你來說,什麼樣的音樂作曲家,最能夠跟詩的頻率相接近,最容易讓你詩性大發?

柏森:除了馬勒之外,我覺得就是舒曼,尤其是他寫的童年即景。之前有幸聽到現場演奏,最後一首時,我的朋友跟我說,你在哭耶,我才意識到我已經在流淚。

主持人:哇,那你真的聽到忘我!這讓人有點羨慕,我不一定每次聽音樂都會有強烈的感覺。如果能有那樣的體會,常被形容為privilege——這個字常翻譯成特權,但我認為這裡指的不是特權,而是這個人特別受到眷顧,因而有機緣能夠經歷到某件事情。可是反過來講,這樣的privilege也可能是別人認為的curse(詛咒)?

柏森:可能是太過敏感。確實有時太過敏感就會過載,大腦沒有辦法處理那麼多資訊。聽現場最棒的就是低音,透過聲音的傳導,身體會跟著音樂震動,即使摀住耳朵也會感受到,音樂可以直接穿透人。

在接收這麼多訊息的同時,也要輸出訊息,所以我就寫詩。比起小說,這是最方便、快速的方式。

主持人:所以這是類似壓力鍋解壓的方式?

柏森:我覺得詩就是某種泛音。音樂的泛音是必須很專注才會聽到的聲音,我想詩就是讓人循序漸進地聽到泛音的軌跡。

➤好詩的定義與意義

柏森詩集《原光》

主持人:《原光》這本詩集得到了楊牧的詩獎。得獎對你的意義?

柏森:我很清楚知道自己的作品不是透過賽制才能被肯定的,但我也好想知道,別人怎麼看我的詩,於是就去投了。但我跟自己說,如果沒有得獎也沒關係。先投了周夢蝶詩獎,有入圍決賽,覺得滿被肯定,原來我的詩是可以被讀懂的。那麽,可以再試一次,才投了楊牧文學獎。得獎滿驚喜的,我想獎項是幫助我更加確定,現在在做的事情可能是有效的,但不能用獎項去分類自己是什麼樣的創作者。

公布前也曾經有點焦慮,後來我安慰自己,我喜歡的那些大師,也不是因為得了什麼獎才變偉大的,他們到底是用什麼方式繼續寫呢?我想持續地寫下去才是更重要的,或才是最難做到的。

主持人:每個喜愛詩的讀者,一定有他喜愛的理由。但是也有人會好奇,到底要怎麼樣能夠體會到讀詩的樂趣呢?

柏森:我自己會假想成,現在讀的不只是書本上的字,而是在讀一個人,這個人他一直在跟我講話,我也可以跟他聊天。有的書真的跟他聊不來,那就不用勉強,可能是剛好沒有對上頻率。

主持人:以你自己而言,通常如何去欣賞一首詩?

柏森:我通常喜歡不是說教式的詩。有的詩作好像要塞給你一個道理,或者非得要給你一些建言。但我覺得建言或者道理,人生長久,大家學習就會了。

對我而言,好的詩是讓我有辦法想像一件事情。比如,讀一首詩的時候,開始有畫面,我覺得它就是好的詩。

我很喜歡配樂大師顏尼歐.莫利克奈(Ennio Morricone),他曾說在做電影《新天堂樂園》(Nuovo Cinema Paradiso)配樂的時候,不是在配電影的畫面,而是在配一個他想像中的畫面,只是音樂剛好契合了這部電影。我認為好的詩就是如此,它創造出一個世界,而偶然的跟某個人的世界震盪、共鳴。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

Tags:

詩人柏森出版第一本詩集《灰矮星》時,剛滿雙十年華,以詩語向青春致敬,寫下愛戀的歡欣苦痛。時隔6年,他經歷哲學思辨打開對世界的認識,沉浸於古典樂帶來內在的共振,寫下對時間、生命的探問。

本集節目邀請近期出版詩集《原光》的柏森,分享他如何從哲學訓練、從聆聽古典樂,得到詩文創作與閱讀的啟發。內容精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤馬勒的召喚

主持人:對於古典音樂、特別是愛好馬勒的人,看到這本詩集《原光》大概會眼睛一亮,想說是馬勒的原光嗎?讓人對這本書格外的好奇。這是你定的書名嗎?

柏森:對,是我定的。寫到一半的時候剛好在聽馬勒,第二號交響曲《復活》總共有5個樂章,第四樂章非常神祕,很安靜。我很好奇,查了原文「Urlicht」是「原光」的意思,指涉一種未知之光。我想,這不就是我在寫的內容嗎?於是使用了這個詞作為書名。

(2020台大交響冬季室內樂之夜【藝苗】 G. Mahler: "Urlicht" from the Symphony No. 2, for 5 Basses and Piano 馬勒:《原光》(取自第二號交響曲),給五把低音提琴與鋼琴。)

柏森:我原本對馬勒沒有那麼著迷,因為剛好大學是唸哲學,也對歐陸哲學很有興趣。查了一些資料以後,想要更認識他。

主持人:所以現在已經變成馬勒迷了嗎?

柏森:對,好像怎麼聽都會變成他的愛好者。

主持人:我覺得馬勒有一種奇特的魔力。有些人對馬勒就沒有感覺,但有感覺的人就會深陷其中。如果這個音樂需要他,或是馬勒召喚他的話,也願意赴湯蹈火的樣子。

柏森:我覺得有點無可自拔。我很習慣走路的時候聽交響曲。馬勒的第一號是一種非常輕快的感覺,很適合散步的時候聽。

主持人:馬勒留下很多名言,例如他認為交響曲要像世界一樣,講所有的東西都包括在其中。哲學也類似,是處理世間各種現象的。對你而言,哲學、音樂與馬勒之間有什麼關聯嗎?

柏森:我認為哲學是在處理非常基礎的、人跟世界的關係,剛好也對應音樂的一些議題。據馬勒的妻子說,他在創作的時候,鋼琴上面放了兩本著作,一本是康德的《純粹理性批判》,另外一本則是歌德。我也是一直有受到康德的影響。

➤詩創造連結,哲學開展空間

主持人:哲學經常是用論文來表達,鋪陳非常細,文字量很多。可是詩的話正相反,比較像是要把文字收束。這兩個不同方向的文體,都是你善於使用的嗎?

柏森:我很想跟世界對話,也很想知道,我跟他人有沒有某一種連結,而詩是我最能把握的語言,所以我想透過更偏向文學語言的方式,去跟更多人共鳴。

主持人:什麼時候開始用詩做這樣的表達?

柏森:應該是高中的時候,當時讀了楊牧,我就想,哇!沒有看過這樣的文字,怎麼那麼吸引人,太奇妙了,這是一個我沒有見過的世界。我也好想要這樣表達,想要學習這樣的精神,於是我就開始嘗試寫詩。

主持人:但後來你沒有讀文學相關科系,而是進了哲學系?

柏森:因為我覺得能看得更多,想通往世界,想去更大的國度,我想哲學是一個非常好的管道。其中歐陸哲學可能對我來講更彈性,更有一些人文語彙在裡頭。

主持人:但有些人可能覺得歐陸哲學很龐雜、很不清楚,甚至讓人生氣?

柏森:我倒是很喜歡那種不清楚感。我覺得自己就是一個講話不太清楚的人。有時候跟朋友聊天過程中,會發現忽然解決了以前在想的一些問題。

我覺得那種不清楚很像一個人在走迷宮,繞著繞著,一直看見不同的景色,有的時候,就會莫名其妙豁然開朗。

主持人:所以,寫詩對你來說,像是在迷宮走一走,也許抬頭看到天上的星星,而確定了方位,解決了問題嗎?

柏森:我覺得不能依靠詩去解決問題,而是依靠詩去發現,本來想要問的問題是什麼。

主持人:或者詩是一種提問?

柏森:我覺得都有。是一種自我的反射,它是一種我正在透過語言的方式去形容,在我腦海中還曖昧不清的事物。所以必須非常清楚自己的感官,當下在接收什麼東西。

主持人:所以你回頭看自己寫的詩,可以完全明白自己那時是在什麼狀態?提問是什麼?

柏森:有的時候也會不明白。我認為當詩寫出來,就會跟作者本身脫離關連了,所以我也變成我的詩的讀者。我在我的詩裡留下的感受,也許是曖昧的,它可能會讓我回憶到書寫當下有某種心情。但未來的感受,可能會因為我經驗的不同,變得更不一樣。

➤寫詩的意義與意向

主持人:6年前你出版第一本詩集《灰矮星》時,對於詩的創作就如此確定嗎?

柏森:那時應該沒有像現在可以言之鑿鑿地說「我覺得詩就要如此。」但那時候確實有個想法:我希望自己寫出來的詩不要太過於晦澀、不要太過於刁鑽於字詞。到目前為止有一直朝著這個方向,不把詩變成只是語言的遊戲。有沒有可能,詩是能夠更透過感性的層面,去和另外一個人對話?

主持人:第一本詩是如何得到出版的機會呢?

柏森:我覺得自己是個比較幸運的作者。當時在IG發表的詩作,剛好被一個編輯看到,他覺得我可以嘗試出版,把我引介給逗點。我覺得出版社當時或許也覺得來賭一把吧!也有修改稿件,才慢慢讓詩作看起來再開闊一點,所以確實有經歷過某段陣痛期。

主持人:在網路上發表,以及後來集結出版,有得到什麼樣的讀者回應呢?

柏森:可能因為我很常在網路上或文章裡寫到,我認為關於世界,我們應該抱持著某一種愛意。我發現原來有一群人跟我想著一樣的事,這很讓人驚喜。

有一次收到很棒的回饋,對方說有一段時間狀況很不好,我的詩給了他一些安慰。這個讀者讓我知道,其實詩不是沒有用。

主持人:我覺得這點跟音樂也有點像。比如一位演奏家,說不定在拉琴的時候,也許心裡想的是其他事,但是演奏結束,可能聽眾來說,你的音樂撫慰了我。雖然他覺得,我並沒有要撫慰你的意思,但它的確會發生。

柏森:就像我聽馬勒的感覺。因為他人生很悲慘的事很多,然後融入他的音樂裡面。比如說聽第五號交響曲、大概第四樂章的時候,會感受到一種不確定感隱隱透過音樂傳來。

➤音樂、人與詩的同頻共振

主持人:在你寫作第一本詩集時候,已經有音樂的角色在裡面嗎?

柏森:沒有像第二本這麼直接。我覺得第一本還是很青澀,大約都在寫愛情啊,寫自己的煩惱等等。但那時候已經開始聽古典樂了,只是還沒有找到音樂跟詩的連結,去把它表現出來。

主持人:這個連結是什麼?比如說一首音樂聽起來的感覺,這個感覺可能會變成你在詩裡想要表達出來的嗎?

柏森:我認為音樂跟詩的最大關連性就是,它們都指向一種不可言說的事物。尤其音樂沒有語言,是透過旋律去進行。我覺得好的詩應該像是音樂,有留白式的展現。好的詩也會如同音樂,既是回聲也是直觀,你能直覺地感受到它在告訴你什麼,只是你現在說不出來。

主持人:對你來說,什麼樣的音樂作曲家,最能夠跟詩的頻率相接近,最容易讓你詩性大發?

柏森:除了馬勒之外,我覺得就是舒曼,尤其是他寫的童年即景。之前有幸聽到現場演奏,最後一首時,我的朋友跟我說,你在哭耶,我才意識到我已經在流淚。

主持人:哇,那你真的聽到忘我!這讓人有點羨慕,我不一定每次聽音樂都會有強烈的感覺。如果能有那樣的體會,常被形容為privilege——這個字常翻譯成特權,但我認為這裡指的不是特權,而是這個人特別受到眷顧,因而有機緣能夠經歷到某件事情。可是反過來講,這樣的privilege也可能是別人認為的curse(詛咒)?

柏森:可能是太過敏感。確實有時太過敏感就會過載,大腦沒有辦法處理那麼多資訊。聽現場最棒的就是低音,透過聲音的傳導,身體會跟著音樂震動,即使摀住耳朵也會感受到,音樂可以直接穿透人。

在接收這麼多訊息的同時,也要輸出訊息,所以我就寫詩。比起小說,這是最方便、快速的方式。

主持人:所以這是類似壓力鍋解壓的方式?

柏森:我覺得詩就是某種泛音。音樂的泛音是必須很專注才會聽到的聲音,我想詩就是讓人循序漸進地聽到泛音的軌跡。

➤好詩的定義與意義

主持人:《原光》這本詩集得到了楊牧的詩獎。得獎對你的意義?

柏森:我很清楚知道自己的作品不是透過賽制才能被肯定的,但我也好想知道,別人怎麼看我的詩,於是就去投了。但我跟自己說,如果沒有得獎也沒關係。先投了周夢蝶詩獎,有入圍決賽,覺得滿被肯定,原來我的詩是可以被讀懂的。那麽,可以再試一次,才投了楊牧文學獎。得獎滿驚喜的,我想獎項是幫助我更加確定,現在在做的事情可能是有效的,但不能用獎項去分類自己是什麼樣的創作者。

公布前也曾經有點焦慮,後來我安慰自己,我喜歡的那些大師,也不是因為得了什麼獎才變偉大的,他們到底是用什麼方式繼續寫呢?我想持續地寫下去才是更重要的,或才是最難做到的。

主持人:每個喜愛詩的讀者,一定有他喜愛的理由。但是也有人會好奇,到底要怎麼樣能夠體會到讀詩的樂趣呢?

柏森:我自己會假想成,現在讀的不只是書本上的字,而是在讀一個人,這個人他一直在跟我講話,我也可以跟他聊天。有的書真的跟他聊不來,那就不用勉強,可能是剛好沒有對上頻率。

主持人:以你自己而言,通常如何去欣賞一首詩?

柏森:我通常喜歡不是說教式的詩。有的詩作好像要塞給你一個道理,或者非得要給你一些建言。但我覺得建言或者道理,人生長久,大家學習就會了。

對我而言,好的詩是讓我有辦法想像一件事情。比如,讀一首詩的時候,開始有畫面,我覺得它就是好的詩。

我很喜歡配樂大師顏尼歐.莫利克奈(Ennio Morricone),他曾說在做電影《新天堂樂園》(Nuovo Cinema Paradiso)配樂的時候,不是在配電影的畫面,而是在配一個他想像中的畫面,只是音樂剛好契合了這部電影。我認為好的詩就是如此,它創造出一個世界,而偶然的跟某個人的世界震盪、共鳴。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

【徵才】Openbook閱讀誌誠徵夥伴 · 全職編輯 · 一名!

延伸閱讀

閱讀隨身聽S12EP6》 以書相遇、與人相聚的燦爛時光——訪 《燦爛時光:東南亞主題書店》店長張正

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多

閱讀隨身聽S12EP7》雖難以言說但都深受震動:聽詩人柏森說古典樂、哲學與詩 ft.《原光》

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多

閱讀隨身聽S12EP4》富察案說明了什麼?為什麼台灣人應該關注? ft. 王家軒、溫洽溢

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多