➤發現梁梓義

2022年,國家漫畫博物館的前身、編制於臺灣歷史博物館的「漫博組」有幸拜訪漫畫家家屬梁乃悅,並親眼拜見臺灣第一代漫畫人梁梓義(1924-1947)留下的手稿、剪報與書信資料。事實上,梁乃悅從來沒有見過這位早逝的親戚,僅僅聽過其他長輩提到這位伯父曾經當過記者,會拍照、編輯及採訪,也擅長畫畫。直到2011年,梁乃悅因緣際會在臺北二二八紀念館看到梁梓義的諷刺漫畫作品後,才知道原來這位伯父來頭不小。他開始依循著梁梓義殘留下來的足跡,研究起新高漫畫集團(以下簡稱「新高」)及日治時期臺灣漫畫界。經過費心調查,梁乃悅終於大致重建了梁梓義一生的輪廓。

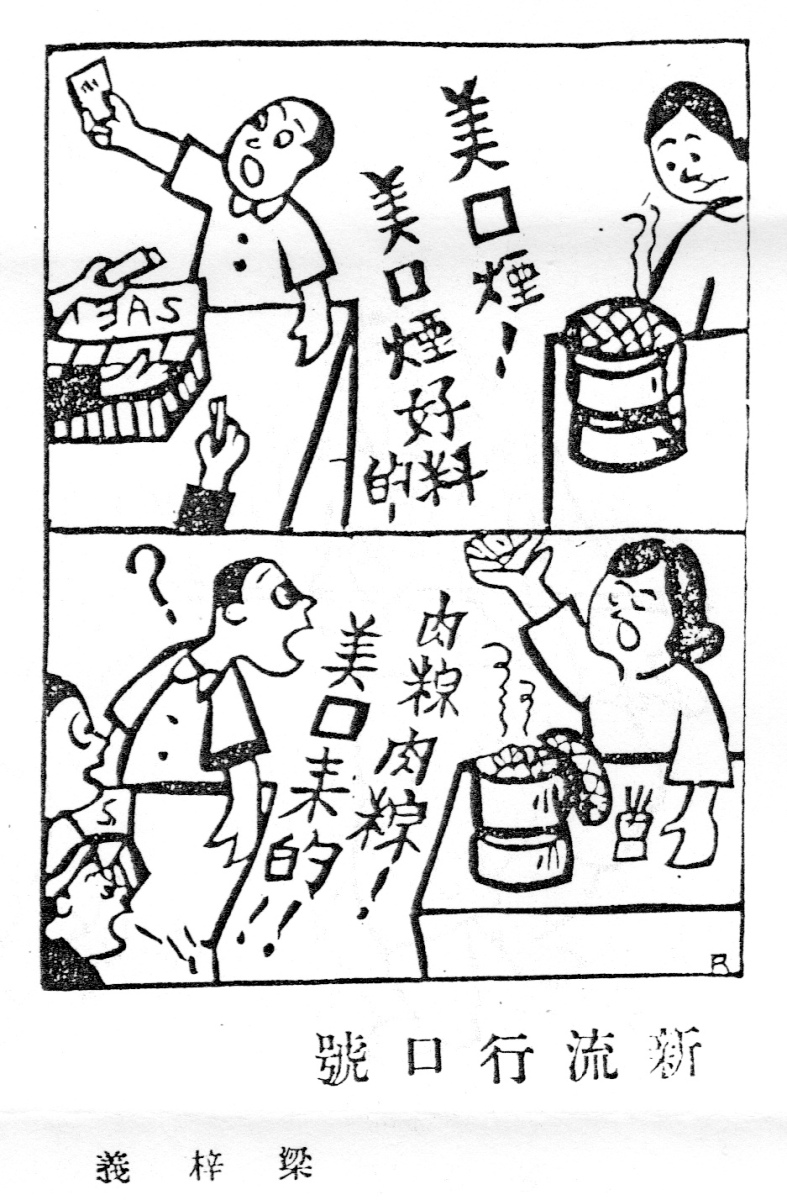

梁梓義作品《新流行口號》,展示於臺北二二八和平公園內的二二八紀念館。這幅作品也是相隔多年之後,梁梓義的家族子侄梁乃悅開始為其發掘、整理留存資料的起始契機。圖片提供/梁乃悅

梁梓義出生於桃園八塊庄(今桃園市八德區)的一家雜貨店,為家中三男,從小就熱愛漫畫,他曾大量蒐集《臺灣日日新報》連載作品來臨摹。1939年,梁梓義結識漫畫愛好者鳥山辰利,接受他的漫畫指導。此後梁梓義在各地工地打工,同時透過函授課程進修漫畫技法。

他在1941年正式加入新高,且持續與日本漫畫同好如吉田一榮、南雲茂信通信交流。戰後參與綜合文化刊物《新新》(1945-1947,共出版8期),投入編務、撰稿與鋪貨,甚至成為股東之一,並以「梁梓義」、「梁微芳」等筆名發表漫畫及文章──每一期《新新》都有兩頁漫畫作品,多由新高成員創作,內容主要反映官員貪腐、商人投機、通貨膨脹等社會現象,代言民眾感受。在二二八事件爆發後,梁梓義前往三峽避難,不幸染病辭世,年僅23歲。

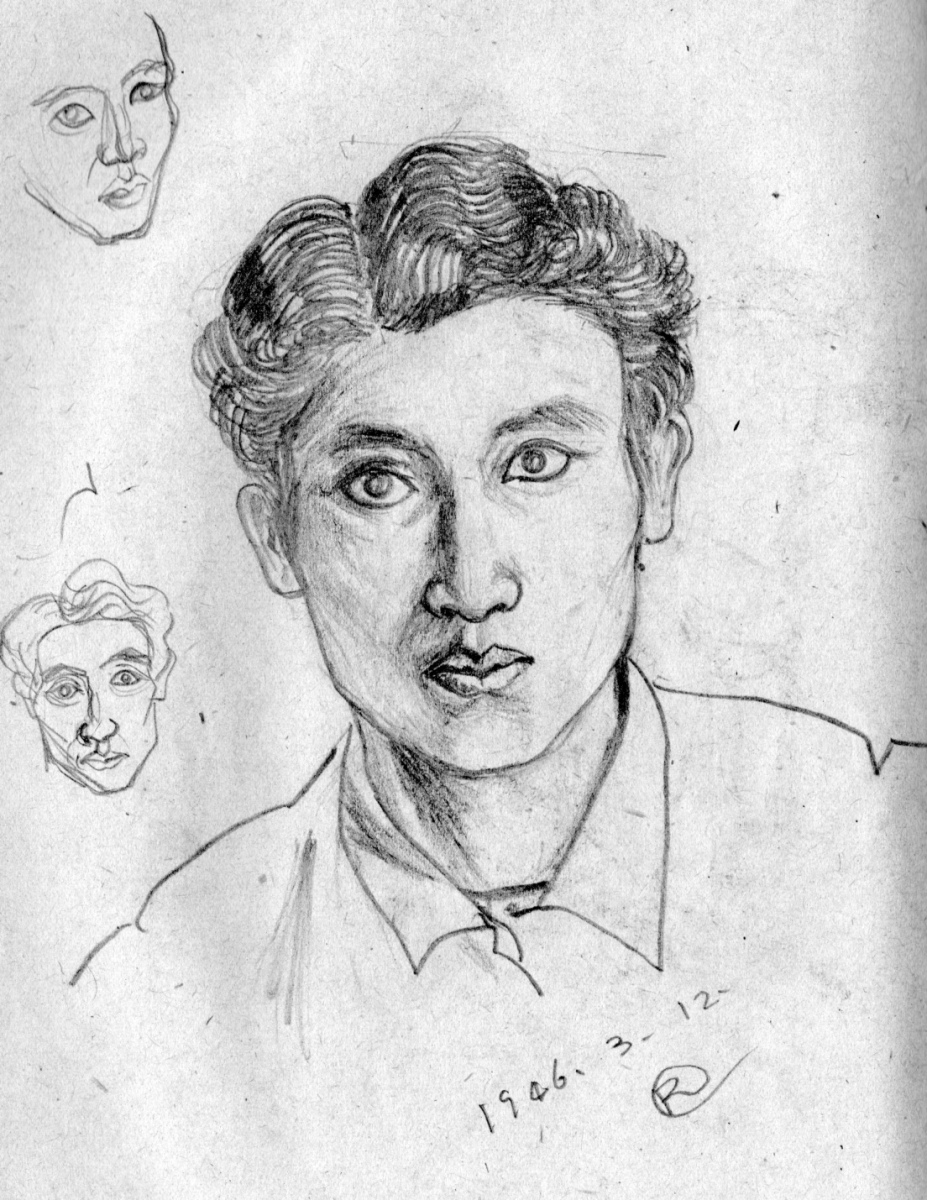

梁梓義自畫像(1946.3.12)。圖片提供/梁乃悅

➤從故人的物件認識新高漫畫集團

梁梓義在努力成為職業漫畫家的道路上,結識了許多前輩及伙伴,留下大量手稿、信件、日記等。由於梁梓義住在桃園,新高其餘成員大多住在新竹,通信十分頻繁,後人也得以藉此窺見日治時期臺灣漫畫同好的相處狀況。

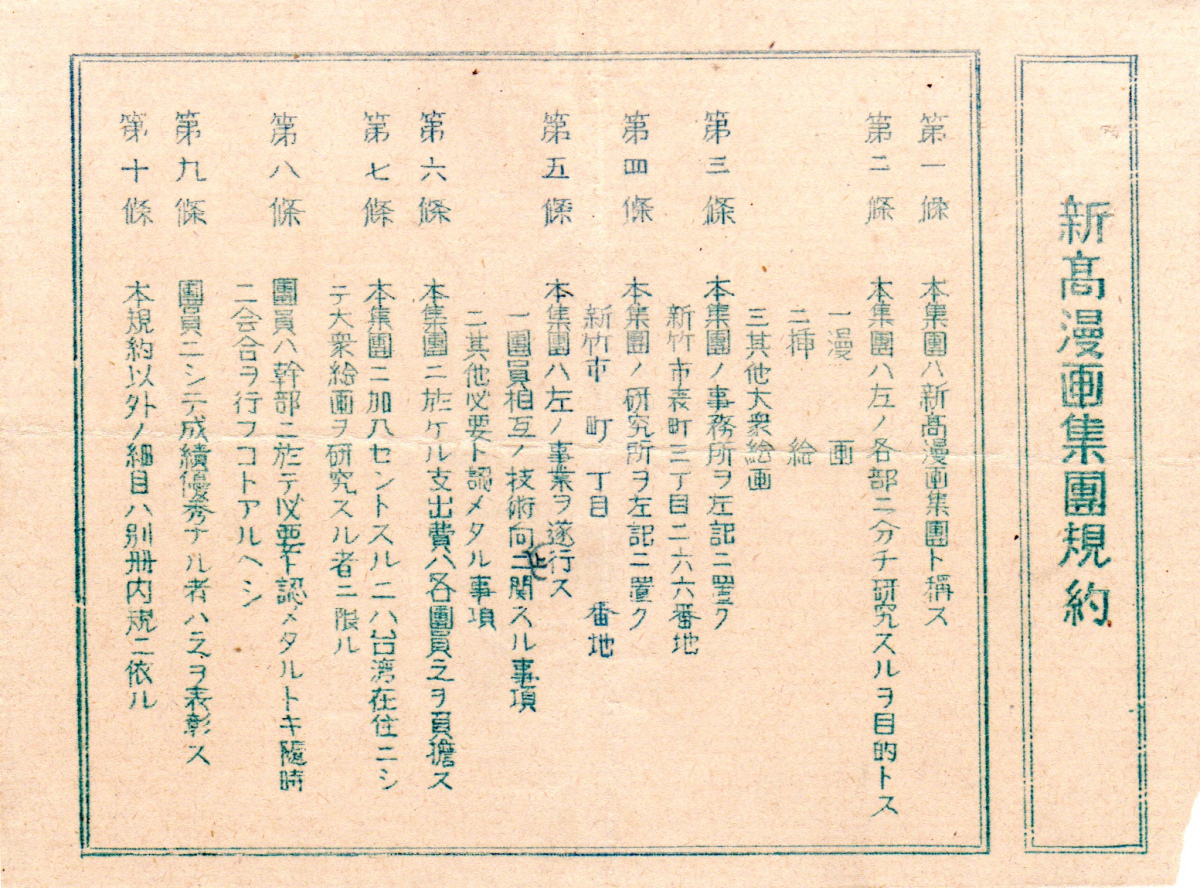

根據梁梓義所留下來的物件,可得知新高成立於1938年2月1日,宗旨就是研究漫畫、插畫及大眾繪畫,並藉由促進會員交流,提升大家的漫畫技術。至於參與資格,則僅限居住在臺灣的同好加入,入團費1圓,每月會費60錢(按:當時1圓是100錢)。

新高漫畫集團規約。規約內容除上文所述的宗旨、參與資格等,還包括了辦公室地址(新竹市表町三丁目二六六番地)、集團之支出由各團員負擔等資訊。圖片提供/梁乃悅

新高成員主要是十幾歲的青年,多因參加日本漫畫研究會的授課程而結識。較活躍的成員包含王花(王超光)、葉宏甲、陳家鵬、洪朝明(洪晁明)、森川賢亥智(蜂野劍、森川賢一)等,他們經常交流各自寫生、素描的進度,並會集資購買石膏像練習;也會共享徵稿與比賽訊息,並曾集體向美術展覽及報章雜誌投稿。

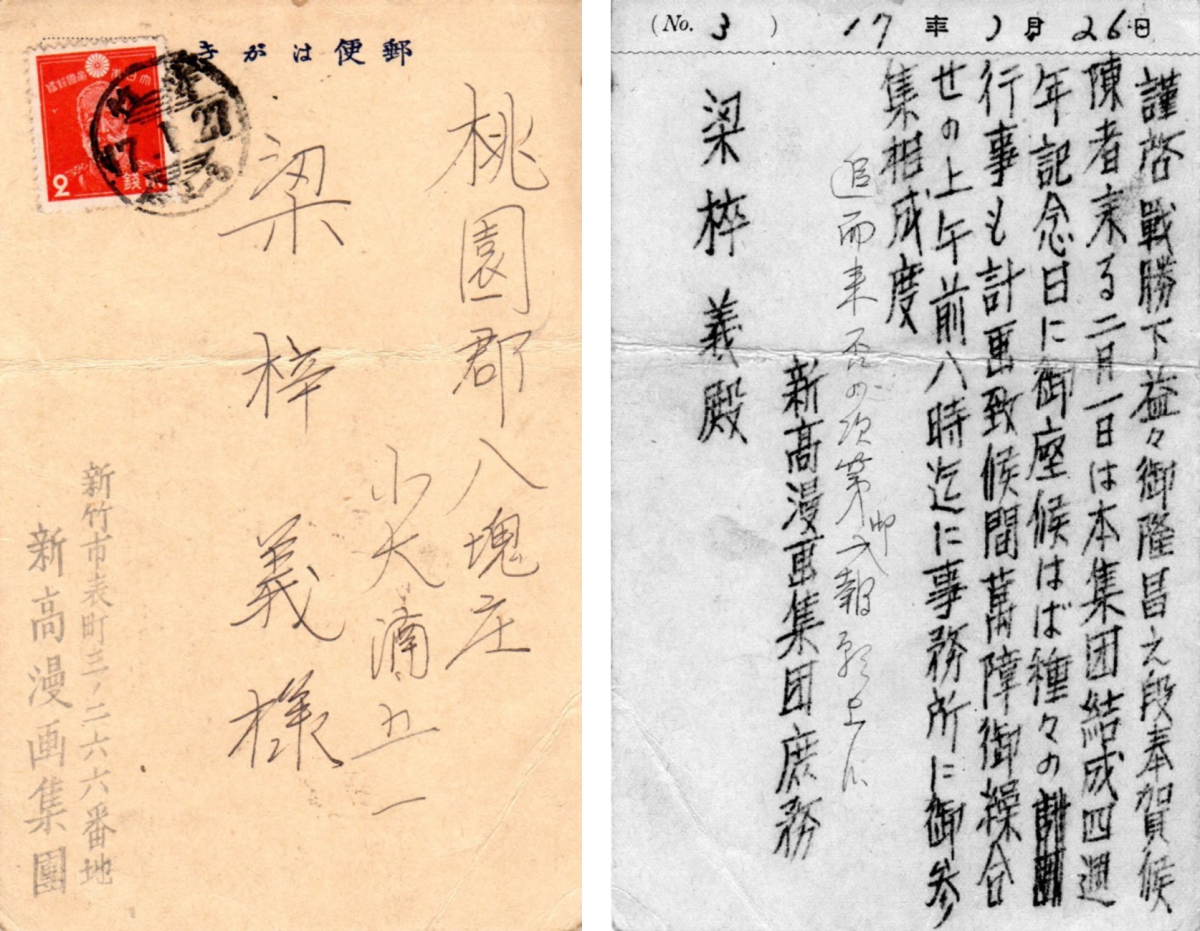

新高在每年年初舉辦週年聚會,討論會務與創作方向。從梁梓義留下的4週年聚會紀錄中,可以看到這群年輕人相互鼓舞著:「我們還有引導臺灣漫畫畫壇未來走向的使命。崛起吧!崛起吧!」王花更向梁梓義叮嚀道:「你要辛勤地畫,如果到了不知道該怎麼辦的時候,就來找我。」

寫於1942年1月26日,27日寄出(見郵戳),新高漫畫集團4週年慶邀請卡。內容為:「祝賀各位在戰爭勝利期間持續繁榮昌盛,接下來的2月1日是本集團創立4週年紀念日,計畫了各式各樣的活動,希望各位可以排除萬難,於上午8點到辦公室共襄盛舉(追記,還麻煩各位回報是否出席)。圖片提供/梁乃悅

本篇文章日文部分,由黃悠詩翻譯,鳳氣至純平、楊雅茜協助審查。

這群年輕人不只把漫畫當成休閒娛樂,還認真地考慮如何成為職業漫畫家,甚至思考著怎麼提升臺灣漫畫。新高有發行機關誌《研究(スタディ)》,由王花擔任編輯,每月收稿,主要刊載漫畫訊息、會員創作、觀展感想等內容。在1943年1月號的《研究》中,團員就寫道:

當初名不見經傳的竹塹漫畫社團,如今已經成為在全島蓬勃發展的新高漫畫集團了。接著,回想各位去年的奮鬥時,內心感到非常振奮。今年將會是飛躍的第一步,發展的第一年。再也不用擔心沒有發表的管道了。只要創作出不讓自己失望的作品,不管在哪裡都會被認同的。實際上,我們背負著臺灣漫畫界,就算說是由我們維持著臺灣漫畫的水準也不為過。

➤書信中的新高成員互動

從新高團員的通信中,也可以略知這樣的野心。在1942年參加完皇民奉公會舉辦,邀請日本知名漫畫家清水崑來臺講授技法的漫畫講習會後,陳家鵬興奮地寫信給梁梓義:「梁梓義呀,你如果將來希望成為大藝術家的話,最重要的是要不急躁地持續精進。」

有時候新高的成員也會向夥伴撒撒嬌。日本靜岡出身的森川曾在臺中東勢的工地負責人員管理及庶務等工作,當時他寫信給大家訴苦:「我有很長一段時間沒有畫任何一幅作品,也沒有給任何一個建議。因為這個(按:新高成員洪朝明刊登在《臺灣日日新報》上的漫畫)刺激,我又感覺開始可以走出低潮了。今天麻煩您(按:陳家鵬)送來(按:前述洪朝明那篇漫畫的「漫畫回覽板」──這是新高響應皇民奉公會各項戰爭宣傳活動,以漫畫形式向大眾報導戰爭近況或宣導政策的獨立單張印刷物),真的非常感謝。雖然有人拿『百句空言不如一行』這句話來鼓勵我,但不管是誰說了什麼話,我還是畫不出來。幸虧這件事,我才第一次有辦法走出低潮。」

推測應該是陳家鵬將這封信轉達給新高其他成員,大家因此紛紛寫信鼓勵森川。森川之後又回信道:「雖然前幾天用毛筆寫到這邊,但是第二天又收到了洪(朝明)君的信,雖然是一封彷彿狠狠揍了我一頓的信,但是我並沒有偷懶,實在是很忙。但是就算如此,一想到各位惦記著我,讓我差點喜極而泣。」

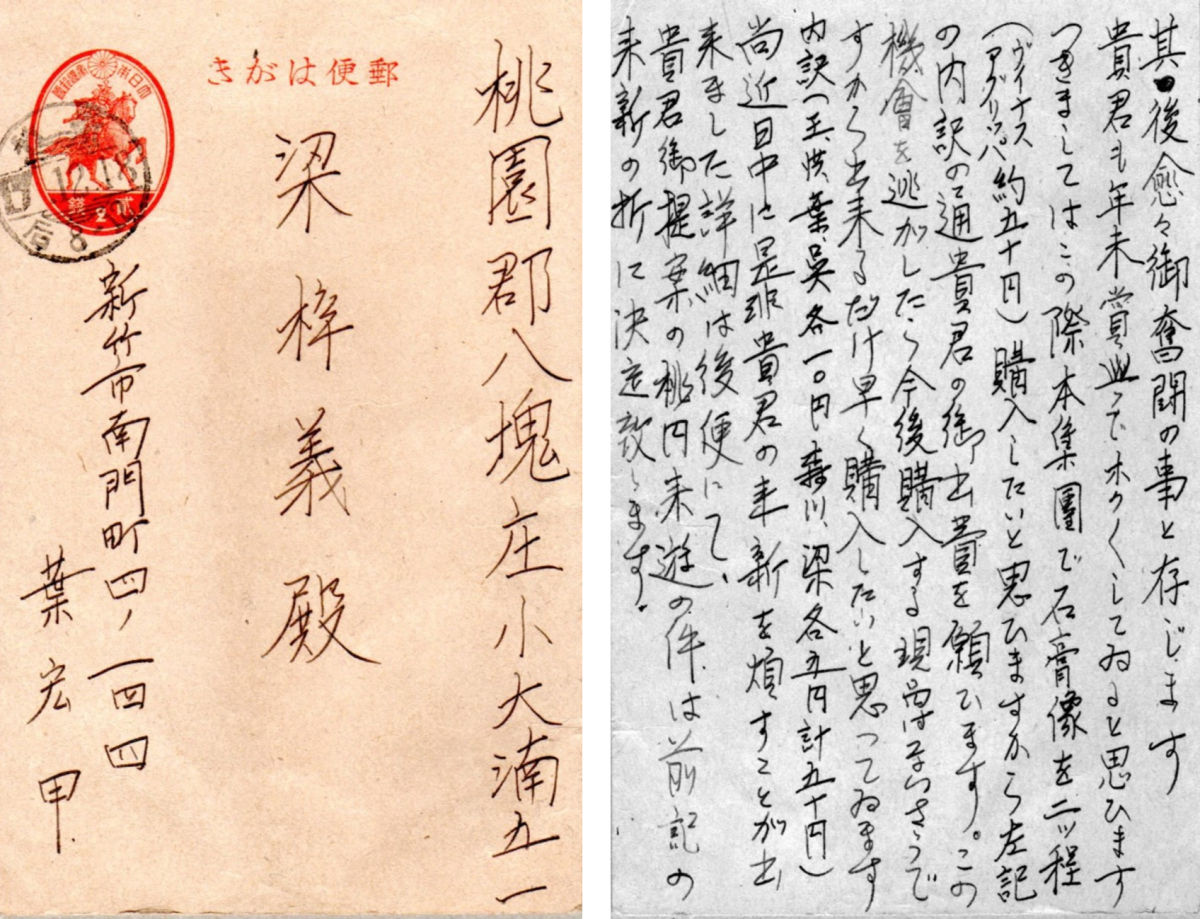

1942年12月18日葉宏甲來信。這些新高漫畫集團中志同道合的同伴的來信,是梁梓義持續投入創作並精進的最大動力。

信件內容:「你在那之後也愈來愈努力奮鬥了吧。我想你應該對今年的年終很滿意吧?再者,因為我想趁現在為本集團購入兩尊石膏像(維納斯、阿格里帕約50圓),就如左所示的明細一樣,想要麻煩你也一起出資。如果錯過這個機會,之後就很難買到現成品了。可以的話,我想趕快購入。(按:阿格里帕為古羅馬將軍)

明細(王、洪、葉、吳各10圓,森川、梁各5圓,共計50圓)

追記:最近有一定要麻煩你來新竹的事。詳細情況請待後信。

你提案邀請我們去桃園玩一事,我會在你來新竹的時候決定。」圖片提供/梁乃悅

➤用「漫畫道」跨越海洋

另外,梁梓義的通信中有幾封從日本新潟的木材行寄來的信,屬名南雲茂信,筆名金山光。南雲在1941年寫信給梁梓義,表示自己也是在磨練漫畫技藝的同好,同時詢問梁梓義能不能協助寄給他一份《部報》──這是由臺灣總督府臨時情報部於1937年9月創刊發行的雜誌,也是當時漫畫家發表作品的園地,曾刊登過新高成員的作品。

在收到《部報》之後,南雲開始計畫投稿《部報》,也預計送給梁梓義一份刊登有他作品的《大阪帕克(大阪パック)》雜誌,但最後南雲因故改成寄《藝能文化》雜誌給梁梓義。雖然如此,可以看見當時因為對漫畫的愛,橋接起一段跨越海洋的同好情誼,讓這兩個素昧平生的人一起在他們的「漫畫道」上攜手前行。

梁梓義作品《學費免收》。1946年11月17日登載於由藝術家陳庭詩擔任美術編輯的《和平日報》(臺中)。由此作也可聯想當年梁梓義與新高成員們藉由漫畫傳達社會關注或評論的創作方向,乃至使命感。圖片提供/梁乃悅

➤漫畫帶你看見世界

當梁梓義陷入創作瓶頸的時候,王花曾寫信鼓勵道:「永不停歇的作畫欲望,會使你成為不滅的存在。雖然在這個廣大的世界上,有繪畫才能的人多得嚇人;但一直擁有不滅的靈魂的人,應該是不常見的。也就是說,就結果來說,愛也好、熱情也好、希望也好、欲望也好,只有沒有喪失這些東西的人,才可以遺留下人類福祉的象徵。」

作為梁梓義的侄子,梁乃悅認為正因為愛著漫畫的心,梁梓義結交新高漫畫同好們,讓他從此能夠在更高的地方眺望世界。雖然梁梓義的故事戛然而止,但他留下的書信紀錄,讓後人得知臺灣第一代漫畫人的努力,更讓新高漫畫集團成為了不滅的存在。●

梁梓義畫箱。為這位漫畫家前輩在動盪歲月中留下持續精進繪畫技藝的見證。實物也於國漫館2025年舉辦的「臺灣少年與日本少年──臺日漫畫・百年邂逅」國際交流展中展出。圖片提供/梁乃悅

參考資料

- 國立臺灣歷史博物館委託,風不動影像工場有限公司執行,《110-111年臺灣漫畫產業口述歷史拍攝計畫期末報告書》, 2022。(未出版)

- 黃悠詩、梁乃悅等,《臺灣大眾圖像讀物溯源研究計畫結案報告》,財團法人國家文化藝術基金會補助,2025。(未出版)

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「焦點人物》成為不滅的存在:對梁梓義與新高漫畫集團的再發現」。

Tags:

圖片提供/梁乃悅

在日治時期的臺灣,一群少年因為對漫畫的熱愛而組成團體,彼此切磋技藝、交換創作與夢想,他們就是後來被視為臺灣最早的漫畫社團之一, 1938年創立於新竹的新高漫畫集團。集團的參與者以「臺灣在住,且對大眾繪畫有研究者為限」,臺日籍皆有,包括日後以《諸葛四郎》系列為人所知的葉宏甲。多年後,因為成員之一梁梓義遺留下來的書信與作品,讓他的侄子梁乃悅得以重建這段幾乎被遺忘的歷史,也讓我們重新看見臺灣漫畫的起點。

➤發現梁梓義

2022年,國家漫畫博物館的前身、編制於臺灣歷史博物館的「漫博組」有幸拜訪漫畫家家屬梁乃悅,並親眼拜見臺灣第一代漫畫人梁梓義(1924-1947)留下的手稿、剪報與書信資料。事實上,梁乃悅從來沒有見過這位早逝的親戚,僅僅聽過其他長輩提到這位伯父曾經當過記者,會拍照、編輯及採訪,也擅長畫畫。直到2011年,梁乃悅因緣際會在臺北二二八紀念館看到梁梓義的諷刺漫畫作品後,才知道原來這位伯父來頭不小。他開始依循著梁梓義殘留下來的足跡,研究起新高漫畫集團(以下簡稱「新高」)及日治時期臺灣漫畫界。經過費心調查,梁乃悅終於大致重建了梁梓義一生的輪廓。

梁梓義出生於桃園八塊庄(今桃園市八德區)的一家雜貨店,為家中三男,從小就熱愛漫畫,他曾大量蒐集《臺灣日日新報》連載作品來臨摹。1939年,梁梓義結識漫畫愛好者鳥山辰利,接受他的漫畫指導。此後梁梓義在各地工地打工,同時透過函授課程進修漫畫技法。

他在1941年正式加入新高,且持續與日本漫畫同好如吉田一榮、南雲茂信通信交流。戰後參與綜合文化刊物《新新》(1945-1947,共出版8期),投入編務、撰稿與鋪貨,甚至成為股東之一,並以「梁梓義」、「梁微芳」等筆名發表漫畫及文章──每一期《新新》都有兩頁漫畫作品,多由新高成員創作,內容主要反映官員貪腐、商人投機、通貨膨脹等社會現象,代言民眾感受。在二二八事件爆發後,梁梓義前往三峽避難,不幸染病辭世,年僅23歲。

➤從故人的物件認識新高漫畫集團

梁梓義在努力成為職業漫畫家的道路上,結識了許多前輩及伙伴,留下大量手稿、信件、日記等。由於梁梓義住在桃園,新高其餘成員大多住在新竹,通信十分頻繁,後人也得以藉此窺見日治時期臺灣漫畫同好的相處狀況。

根據梁梓義所留下來的物件,可得知新高成立於1938年2月1日,宗旨就是研究漫畫、插畫及大眾繪畫,並藉由促進會員交流,提升大家的漫畫技術。至於參與資格,則僅限居住在臺灣的同好加入,入團費1圓,每月會費60錢(按:當時1圓是100錢)。

新高成員主要是十幾歲的青年,多因參加日本漫畫研究會的授課程而結識。較活躍的成員包含王花(王超光)、葉宏甲、陳家鵬、洪朝明(洪晁明)、森川賢亥智(蜂野劍、森川賢一)等,他們經常交流各自寫生、素描的進度,並會集資購買石膏像練習;也會共享徵稿與比賽訊息,並曾集體向美術展覽及報章雜誌投稿。

新高在每年年初舉辦週年聚會,討論會務與創作方向。從梁梓義留下的4週年聚會紀錄中,可以看到這群年輕人相互鼓舞著:「我們還有引導臺灣漫畫畫壇未來走向的使命。崛起吧!崛起吧!」王花更向梁梓義叮嚀道:「你要辛勤地畫,如果到了不知道該怎麼辦的時候,就來找我。」

本篇文章日文部分,由黃悠詩翻譯,鳳氣至純平、楊雅茜協助審查。

這群年輕人不只把漫畫當成休閒娛樂,還認真地考慮如何成為職業漫畫家,甚至思考著怎麼提升臺灣漫畫。新高有發行機關誌《研究(スタディ)》,由王花擔任編輯,每月收稿,主要刊載漫畫訊息、會員創作、觀展感想等內容。在1943年1月號的《研究》中,團員就寫道:

➤書信中的新高成員互動

從新高團員的通信中,也可以略知這樣的野心。在1942年參加完皇民奉公會舉辦,邀請日本知名漫畫家清水崑來臺講授技法的漫畫講習會後,陳家鵬興奮地寫信給梁梓義:「梁梓義呀,你如果將來希望成為大藝術家的話,最重要的是要不急躁地持續精進。」

有時候新高的成員也會向夥伴撒撒嬌。日本靜岡出身的森川曾在臺中東勢的工地負責人員管理及庶務等工作,當時他寫信給大家訴苦:「我有很長一段時間沒有畫任何一幅作品,也沒有給任何一個建議。因為這個(按:新高成員洪朝明刊登在《臺灣日日新報》上的漫畫)刺激,我又感覺開始可以走出低潮了。今天麻煩您(按:陳家鵬)送來(按:前述洪朝明那篇漫畫的「漫畫回覽板」──這是新高響應皇民奉公會各項戰爭宣傳活動,以漫畫形式向大眾報導戰爭近況或宣導政策的獨立單張印刷物),真的非常感謝。雖然有人拿『百句空言不如一行』這句話來鼓勵我,但不管是誰說了什麼話,我還是畫不出來。幸虧這件事,我才第一次有辦法走出低潮。」

推測應該是陳家鵬將這封信轉達給新高其他成員,大家因此紛紛寫信鼓勵森川。森川之後又回信道:「雖然前幾天用毛筆寫到這邊,但是第二天又收到了洪(朝明)君的信,雖然是一封彷彿狠狠揍了我一頓的信,但是我並沒有偷懶,實在是很忙。但是就算如此,一想到各位惦記著我,讓我差點喜極而泣。」

信件內容:「你在那之後也愈來愈努力奮鬥了吧。我想你應該對今年的年終很滿意吧?再者,因為我想趁現在為本集團購入兩尊石膏像(維納斯、阿格里帕約50圓),就如左所示的明細一樣,想要麻煩你也一起出資。如果錯過這個機會,之後就很難買到現成品了。可以的話,我想趕快購入。(按:阿格里帕為古羅馬將軍)

明細(王、洪、葉、吳各10圓,森川、梁各5圓,共計50圓)

追記:最近有一定要麻煩你來新竹的事。詳細情況請待後信。

你提案邀請我們去桃園玩一事,我會在你來新竹的時候決定。」圖片提供/梁乃悅

➤用「漫畫道」跨越海洋

另外,梁梓義的通信中有幾封從日本新潟的木材行寄來的信,屬名南雲茂信,筆名金山光。南雲在1941年寫信給梁梓義,表示自己也是在磨練漫畫技藝的同好,同時詢問梁梓義能不能協助寄給他一份《部報》──這是由臺灣總督府臨時情報部於1937年9月創刊發行的雜誌,也是當時漫畫家發表作品的園地,曾刊登過新高成員的作品。

在收到《部報》之後,南雲開始計畫投稿《部報》,也預計送給梁梓義一份刊登有他作品的《大阪帕克(大阪パック)》雜誌,但最後南雲因故改成寄《藝能文化》雜誌給梁梓義。雖然如此,可以看見當時因為對漫畫的愛,橋接起一段跨越海洋的同好情誼,讓這兩個素昧平生的人一起在他們的「漫畫道」上攜手前行。

➤漫畫帶你看見世界

當梁梓義陷入創作瓶頸的時候,王花曾寫信鼓勵道:「永不停歇的作畫欲望,會使你成為不滅的存在。雖然在這個廣大的世界上,有繪畫才能的人多得嚇人;但一直擁有不滅的靈魂的人,應該是不常見的。也就是說,就結果來說,愛也好、熱情也好、希望也好、欲望也好,只有沒有喪失這些東西的人,才可以遺留下人類福祉的象徵。」

作為梁梓義的侄子,梁乃悅認為正因為愛著漫畫的心,梁梓義結交新高漫畫同好們,讓他從此能夠在更高的地方眺望世界。雖然梁梓義的故事戛然而止,但他留下的書信紀錄,讓後人得知臺灣第一代漫畫人的努力,更讓新高漫畫集團成為了不滅的存在。●

參考資料

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「焦點人物》成為不滅的存在:對梁梓義與新高漫畫集團的再發現」。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

【徵才】Openbook閱讀誌誠徵夥伴 · 全職編輯 · 一名!

延伸閱讀

漫射計畫》穿越漫畫百年,翻開《臺灣日日新報》看日治時期報紙漫畫的社會功能

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫」... 閱讀更多

漫射計畫》臺灣棒球漫畫的時光隧道:1966 ~1987年從紅葉、金龍少棒,到劉興欽《金球棒》

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫... 閱讀更多

漫射計畫》從翻印到收藏:臺灣漫畫史中的日本漫畫雜誌

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「... 閱讀更多