OB短評》#529有限生命中無限想像的極品好書懶人包

●尋找北極森林線

融化的冰河、凍土與地球最後的森林

The Treeline: The Last Forest and the Future of Life on Earth

班.勞倫斯(Ben Rawlence)著,周沛郁譯,行路出版,560元

推薦原因: 知 批 議 文 樂 益

作者將對於氣候、環境的關懷投注在林線林相的研究,以一趟一趟的調查拼組串連出森林的極北上界,將偏遠地區的森林樣貌與環境歷史帶給讀者。本書並非硬梆梆的學術論著,而是一部融合探訪、冒險、踏查的自然書寫,並且帶著北國人文的溫度與色彩,在靜謐、溼冷的佇立中,將環境變遷的急迫感滲透進你我的細胞。【內容簡介➤】

●如果你想道歉,隨時都可以來

「佐世保小六女童殺人事件」背後,那些大人無法回答的問題

謝るなら、いつでもおいで - 佐世保小六女児同級生殺害事件

川名壯志著,顏雪雪譯,麥田出版,360元

推薦原因: 議 益

記者與遺屬親友的雙重身分開啟作者十餘年的探尋,一步一步一處一處靜謐慎重的探訪,逐步勾勒出事發的輪廓與事後難再復舊的世界。表層是帶領旁觀者了解一件驚世駭俗的社會案件的來龍去脈,但不停的腳步為的是直面潛藏於共同體內部難以自適的疙瘩與困惑。這條長達10年的苦修之路,在不斷的共鳴與迴盪中,也成為作者身負公私領域心靈重擔的療癒之旅。【內容簡介➤】

●無限之城的公主殿下

The Princess of the Never-Ending Castle

駕籠真太郎著,黃鴻硯譯,臉譜出版,399元

推薦原因: 文 樂

面對AB兩種選擇,當你選擇了A,殘留在B的能量便自行發展出另一條時間軸——這是多重宇宙的麻瓜詮釋 。駕籠真太郎以本能寺之變為樣本,將麻瓜詮釋無限制地視覺化,不僅裂解了歷史的既定,同時也用一把古典鴨嘴器撐開你對異色的想像。【內容簡介➤】

●生命的最後一刻,都活得像自己

安寧照護的真義

謝宛婷著,寶瓶文化,420元

推薦原因: 議 益

在平緩安詳走向生命終點的期待下,安寧照護幾乎成為每個人生命理想的最後階段。本書是安寧醫師的心得與告白,透過長期的經驗累積,為我們展現出醫師視角的醫療細節。他們為了病人,與死神溫柔而理性的溝通。而此間醫病關係之間訊息與情緒錯綜的流動也提醒我們,從安寧照護到邁向善終,一路上可能遭遇的磕磕絆絆與眉眉角角。【內容簡介➤】

●恥辱

一部性暴力的全球史

Disgrace: Global Reflections on Sexual Violence

喬安娜・柏爾克(Joanna Bourke)著,陳信宏譯,貓頭鷹出版,630元

推薦原因: 知 批 思 議 益

這部精彩又艱難的論集以性暴力為題,雖然聚焦美國經驗,但旨在呼籲跨國性/別知識與經驗的去殖民,讓性暴力不再侷限於單一性別與個人經驗。因此作者細心提醒有識者,認知事件的在地性與多樣性,不重複強化普世的對立邏輯(如男與女、加害與被害等),更提出奪回愉悅身體的賦權方案,是一部回應當代性暴力困境的重要作品。【內容簡介➤】

●非洲烏托邦

Afrotopia

費爾文・薩爾(Felwine Sarr)著,陳文瑤譯,南方家園,420元

推薦原因: 思 議 樂

本書不以西方的世界觀和歷史觀為標準答案,轉從歷史中重新建構非洲的未來走向,是非洲研究與倡議的重要論著。非洲出身、熟悉歐洲的作者,從非洲本位出發,探討現代性、經濟問題、自我、家園,再到城市、邦國的可能性,面對最深刻的傷痕,也勇於提出新的航道與座標。讓臺灣在法式風格、非洲式思維所融合出的他山之上,瞭望另一片非洲的前景。【內容簡介➤】

●玫瑰的名字1

Il Nnome della Rosa

米羅.馬那哈(Milo Manara)、安伯托.艾可(Umberto Eco)著,倪安宇譯,大辣文化,580元

推薦原因: 設 文 樂

這部出版近半世紀的小說,無論在篇幅、歷史細節、燒腦推理、人物深度上,都為閱讀帶來(愉悅的)挑戰。當小說要改編為漫畫時,挑戰則再加成個數十倍。漫畫大師馬那哈成功帶來精彩的第一部,不僅以每頁、每格畫框充分展現視覺細節,又不動聲色地以顏色轉換章節,閱讀起來既流暢又迷人。非常期待第二部的到來。【內容簡介➤】

●日本人的台灣美味

木下諄一著,允晨文化,350元

推薦原因: 樂

超級爺爺Super G的庶民美食文,跟他的YouTube短片一樣卡摳意——不拖泥帶水,直擊核心,犀利點評幾句,吃完走人,不時來個神轉折,下次再聊掰掰——完全沒有日本人臉上常見的想幹譙又不好意思的為難神情。形諸於文字,別有一種大丈夫的颯爽。在吃播領域,木下桑絕對完勝太over的井之頭五郎。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

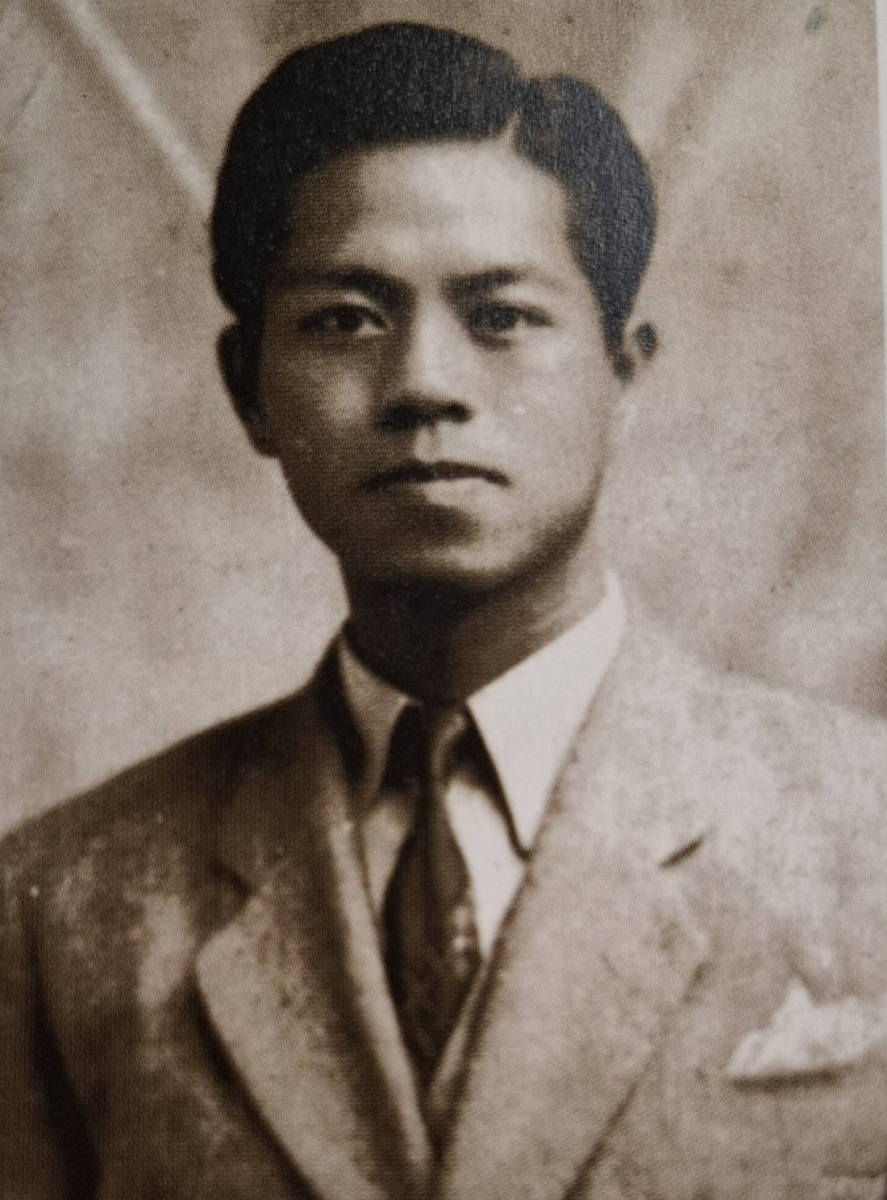

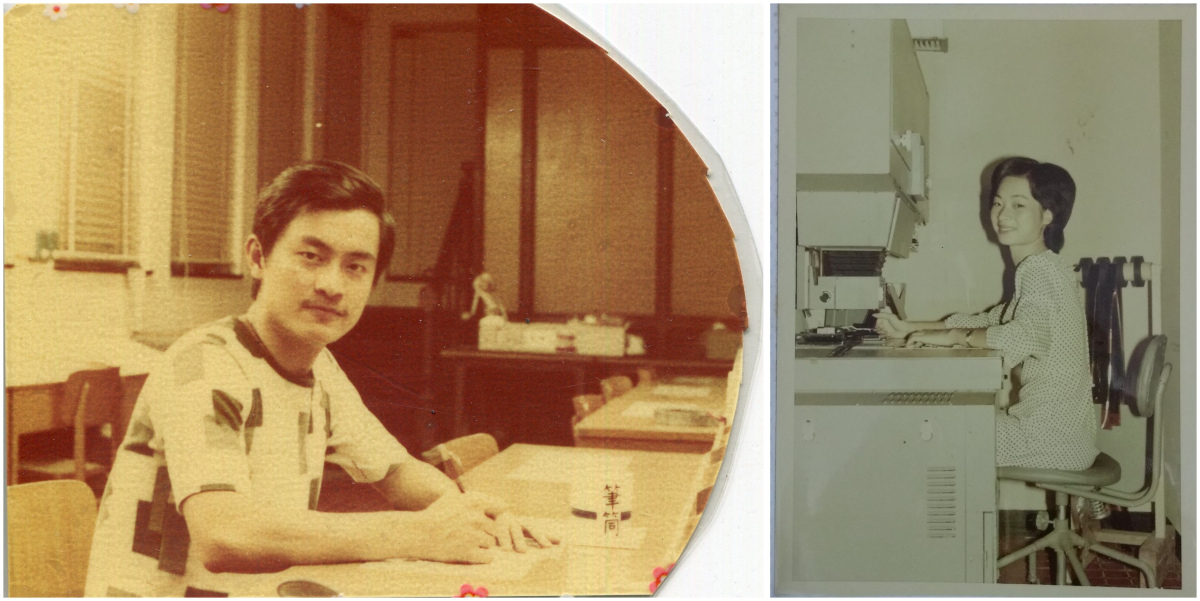

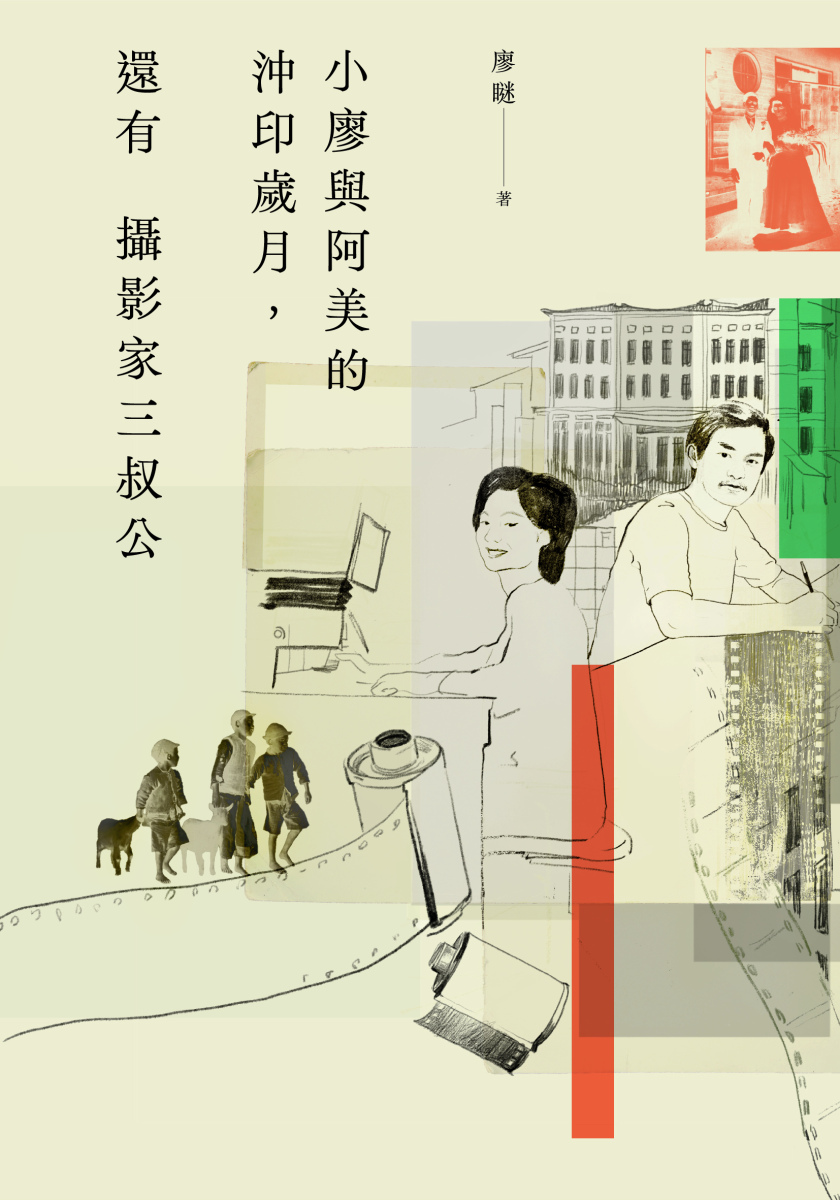

小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公

小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公

東亞書房》來一場懷舊喫茶店巡禮!塩谷步波精選東京18間咖啡廳繪製《純喫茶圖解》,及其他藝文短訊

【業界新聞】

➤以刻畫日本大眾澡堂的《錢湯圖解》在網路及平面媒體都引起熱烈迴響的室內設計師暨插畫家塩谷步波,於上個月推出療癒新作《純喫茶圖解》(幻冬舍),透過比例精確、維妙維肖的場景設計,邀請讀者一同踏上懷舊之旅。古董家具的歲月痕跡、燈罩投射的柔和光暈、風格獨具的地磚設計,以及神祕迷人的雕刻廊柱,東京繁忙的都會區中,隱藏著許多裝潢和菜單都富含店主巧思的午茶空間。

塩谷以精湛的建築圖法,生動描繪這些空間的獨特魅力。這本全彩插畫集中,作者精選東京近郊18間咖啡廳,結合手繪插畫、照片及文字,記錄實際品嚐美食、與店主交談的點滴,深入呈現充滿魅力的懷舊咖啡館。

三宅透過多年累積的敏銳洞察力,細膩雕琢人心的微妙變化。她以貓和人之間傳接棒的意象,加上巧妙的情節安排與敘事架構,帶來一段段扣人心弦的篇章。被譽為「傳球大師」的日本前足球國腳遠藤保仁,也在推薦序中大讚這部感動人心的貓咪小說。

書中討論範疇涵蓋近20年熱門作品,從2003年的《實尾島風雲》,到2016年的爆紅劇《鬼怪》、2018年以病態升學主義及上流社會競爭為主軸的《SKY Castle天空之城》、2019年的話題愛情劇《愛的迫降》、2022年的復仇劇《黑暗榮耀》,以及去年才上映的《政壇旋風》等不一而足。角田娓娓道來電視劇所呈現的韓國社會,剖析劇中的戀愛、友情、家庭、飲食、教育、工作、社會現象與歷史,帶來一場由作家領航的「韓劇世界導覽」。

【得獎消息】

於是他將心思投注於四書五經以及漢詩創作,以詩僧之姿登頂學問巔峰,其後留下一紙檄文便投身民間。他一邊追問何為救贖、何為人、何為虛無?一邊在無路可循的修行之路上持續前行。木下以自稱「狂雲子」的一休和尚為主角,透過他的生命軌跡,勾勒南北朝時期的動盪、爭奪、死亡、飢荒,以及愚蠢又美麗的人性。本作同為第10屆渡邊淳一文學獎得獎作品。

➤第41屆太宰治獎於本月12日公布結果,前田知子的《洗面乳及通靈術》,在1,478篇投稿作品中脫穎而出,成為本次獎項贏家。「太宰治獎」是筑摩書房在昭和39年創立的小說新人獎,歷屆得主包含宮本輝、津村記久子等知名作家。今年度得獎作《洗面乳與通靈術》,以40多歲的主婦為主角,她某天在化妝品店試用洗面乳後,竟意外獲得與已故祖母通靈的能力。沉默不語的祖母,在主角身旁看著她忙於家務,心裡有什麼感受呢?

帶著小蘇打、洗面乳及娘家種種回憶的主角,將度過人生中特別不一樣的冬天。擔任評審的作家中島京子評述,這部以女性日常生活為題材的小說,展現作者對細節的獨到與品味,因而獲得評審團高度肯定。得獎作品預計將在今年6月中,由筑摩書房正式發售。

【作家動態】

愛是什麼?幸福又是什麼呢?擅長描繪人與人之間珍貴情感的瀨尾,這次再度以親子及家庭關係為出發點,帶來平凡卻深刻的感人故事。瀨尾自述,這是一部凝聚了她至今全部人生的作品。文藝評論家三宅香帆則認為,這部傑作溫柔地對艱難的人生予以肯定。

➤2021年以《北緯43度的懸案》(原名《Semper Fi:永遠忠誠》)奪得江戶川亂步獎的伏尾美紀,上個月底推出懸疑新作《最糟拍檔》(講談社),勾勒詭譎難測的推理謎團。本書主角潮崎和廣中,是一對水火不容的冤家。潮崎少年時期,曾經歷姊姊遭跟蹤狂殺害的慘劇。而女警廣中,則有一個過度關懷被害者家屬,以致身心俱疲、英年早逝的父親。

廣中費盡心力進入夢寐以求的搜查一課,卻發現分配的拍檔,竟是她最厭惡的潮崎。被迫同組的兩人,不得不踏上合作之路,一同調查大型社區中的連鎖案件。照護壓力引發的犯罪、裝熟式詐騙、繭居的社會邊緣人,這些不同的事件,將勾勒出什麼樣的犯罪網絡?潮崎與廣中的調查,又將迎來何種峰迴路轉的結局呢?伏尾過去發行的兩部小說,皆以北海道為舞台,這次她卻將背景設定在東京新市鎮。伏尾表示這部作品象徵著一個創作階段的結束,以及新階段的開始。

➤芥川獎作品《蛇信與舌環》作者金原瞳,在上個月推出新作《叢中之事》(文藝春秋),以#MeToo運動為觸發點,探討現代社會中「無法理解彼此」的困境。本書情節圍繞著文藝雜誌《叢雲》前主編木戶悠介、悠介就讀高中的兒子越山惠斗、雜誌編輯五松、五松負責的小説家長岡友梨奈,以及友梨奈的戀人、分居丈夫及繭居族女兒等人展開。某日,一名女性在網路上指控木戶曾對她性侵,這起事件猶如一場突如其來的風暴,將加害者、受害者及其家人都捲入其中。自《蛇信與舌環》問世22年後,金原瞳再度挑戰極限,透過MeToo、交友軟體、社群媒體等當代元素,書寫權力、暴力與情愛交錯的現代圖景。

當晚,她的房間裡出現一位有著美麗外貌、卻令人感到不安的神祕少女惠君,她也因為與惠君的接觸,捲入一場意外事件中,最後不得不匆忙返國。多年後,對婚姻生活感到痛苦的芽衣,突然收到詠晴從台灣寄來的信,信裡寫著「多加小心」。在異國他鄉遇見的那個讓人憧憬的「她」,究竟有著什麼離奇的身分?兩個女孩的情感,又將走向什麼結局呢?

備考期間發現父親病情惡化的道人、身為醫院第4代繼承人卻無法達到醫學院錄取標準的英信、難以進入讀書狀態而掙扎是否放棄大考的揮一,以及學業表現穩居前茅、卻有著隱密煩惱的淳平,各自背負不同煩惱的他們,要如何在青春歲月中找到內心的答案?藤岡透過這些肩負期待與壓力的少年,刻畫出朝夢想前行的心路歷程,並思考讀書升學的意義。被譽為「家長必看」的暢銷書《翼的翅膀》作者朝比奈あすか,大讚藤岡筆下的人物「多麼清新而耀眼」。

上村在這部作品中,巧妙地平衡苦澀與幸福的比重,捕捉身心俱疲的沙智在日常中察覺到的微妙「救贖感」。文學獎評審委員窪美澄、東村明子、柚木麻子等人大讚上村文筆的衝擊力,認為她雖寫出「哪有可能得救」的自嘲,將長照困境描寫得歷歷在目,但在否定「簡單救贖」的同時,也傳遞出並不那麼絕望的訊息。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量