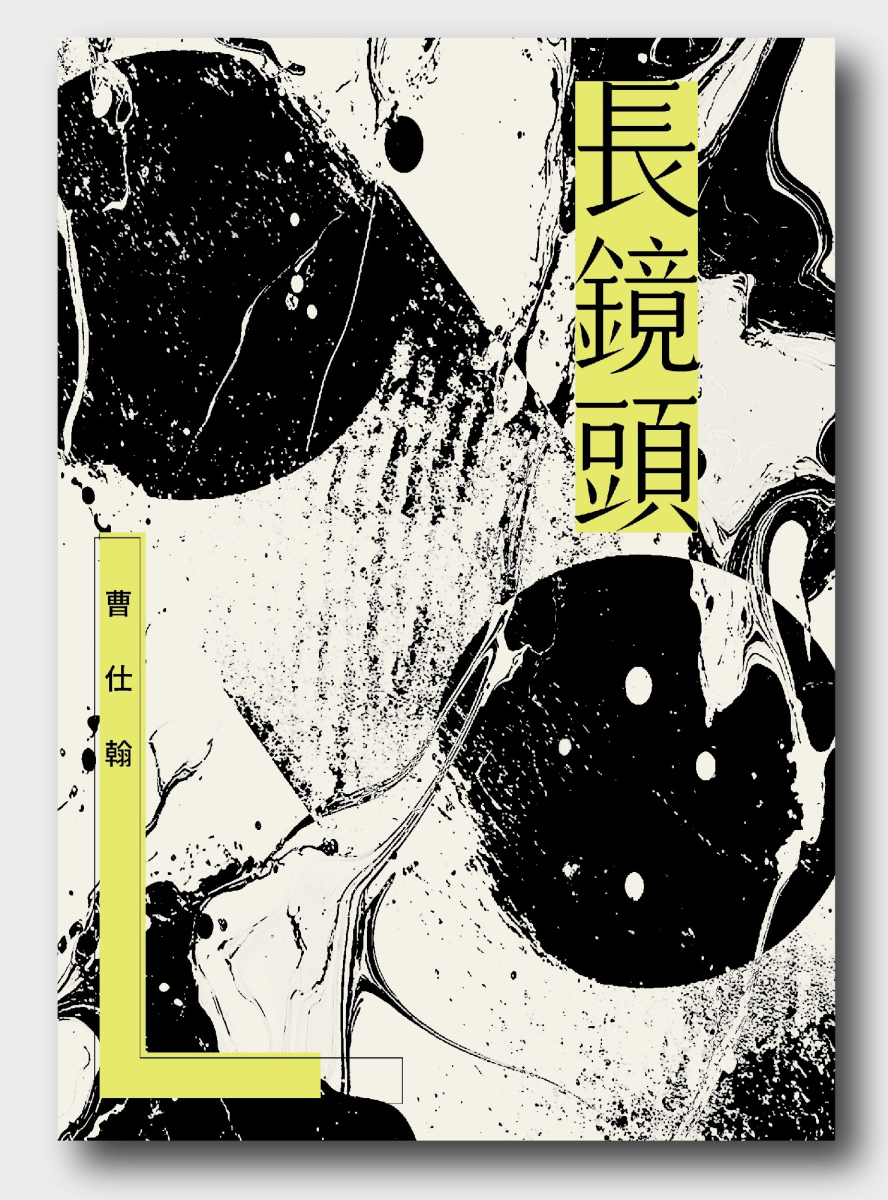

人物》如夢的記憶——專訪曹仕翰《長鏡頭》

回憶既重且輕,它沉重到足以讓人一生反覆思索,卻也輕盈到在未曾察覺時,便在腦海中煙消雲散。今年一月,導演曹仕翰的首部散文作品《長鏡頭》出版,書中篇章交織著他對家庭與成長記憶的回望,記錄那些或隱隱作痛、或難以追回的片段。然而,曹仕翰的敘事語調卻從不煽情,更像是一位冷靜的觀察者,穿越時間,凝視著過去的自己,試圖用成熟後的視角,解開童年時代未能釐清的困惑。

➤父親的巨大影子

早在文字創作前,曹仕翰就一直持續進行影像創作。散文集第一篇〈微光〉便是以孩提時,父親帶他走進電影院的記憶作為開端,將文字與影像縫合。觀影經驗是蒙昧時期,對於世界恍惚的理解,卻也是父親威嚴留存的暗影。他曾多次在黑暗的戲院中迷失方向,直至招來父親的責罵,這情景甚至延續至青春期,成為重複在夜裡出現的惡夢。

「童年記憶像是一場清醒後仍未離開的夢。」英國作家朱利安·拔恩斯(Julian Barnes)曾如此寫道。在閱讀《長鏡頭》時,這句話不時浮現在我腦海。與父親之間的關係拉扯,是書中反覆出現的主題。

「我父親一個很會唸書的人,他唸了大學,然後又以很低的錄取率考上建築師,一年好像才三個吧。所以他從小灌輸我們的觀念,就是好好讀書才能在社會上立足。」對於父親的成就,曹仕翰從小就帶有崇敬,然而隨著成長叛逆,心中卻也逐漸產生疑問:「難道我的人生只能這樣嗎?」

那個年代還有成績分班,曹仕翰直到國一都是A段班的學生,但刻意想和師長說的反著做,國二便開始和B段班的同學來往。「那個年紀心性很不定,所以我一下就不想唸書了,考高中時果然就考壞了,勉強考上了一個公立的高職。」

然而好巧不巧,父親年輕時曾在該所高職任教,特別把曹仕翰帶去學校,拜會過去同事,也就是校長、訓導主任、教官。「那些都是我以前要叫叔叔伯伯的人,所以一下子壓力就變得非常大。」整個青春期,父親似乎都有道巨大的影子籠罩著他的生活。

➤文學帶來的和解

然而施加力道,必然產生反作用力,曹仕翰升上高中以後反而玩開了,原本就好交友的他,交友圈甚至延伸到了校外,父親看他那個樣子,更加叮囑他學歷在社會中的重要性。「我那時候其實最想要當漫畫家,我爸當然不肯,我因此產生很幼稚的想法,覺得你不讓我追求夢想,那我就讓你看,我最爛可以有多爛。」接下來的大學聯考,曹仕翰直接落榜了,別無選擇地去當兵。

軍營裡的人背景各異,從長官的管理上也可看出他們將兵分成不同階層,就像是一個小型社會。如果是大學畢業以上的就會被分配做文書工作,如果是大學以下,就會被分配到勞力類的工作,像是挖糞坑、拔草。「其實我覺得工作辛苦不打緊,但糟糕的是,有些人為了少做一點,就開始有霸凌的行為,老兵會欺負新兵。」

曹仕翰看不下去這股風氣,在莒光作文裡向長官舉發,沒想到同梯士兵怕惹禍上身,開始與他保持距離,輔導長也覺得他在無端惹事,問他是否心理有問題。「當時輔導室還有一位行政下士,他把我叫過去,告訴我在軍中不要浪費這些時間,然後塞給我一本書,是白先勇的《寂寞的十七歲》,勸我在多讀點書。」

《寂寞的十七歲》講述一個少年,因為性傾向無法面對家人,在世上感到格格不入的故事。儘管與曹仕翰本身的經歷差別極大,但他讀了非常震撼,「我那時候發現,原來文學是可以寫出一種共同情感,然後幾十年後,感動了一個成長背景完全不同的讀者。」他開始大量閱讀,對文學與藝術產生興趣。書中〈追網〉一篇這樣形容:「像是幼蟲成蛹將自己消融成漿,在蛹皮之下自我消解,想彌補過去被輕易揮霍的青春,期望退伍之後羽化飛得更遠,看到這個世界更多可能性。」

叛逆與孤獨的心,在文學的引導下,與自己達成某種和解。

➤從回憶通往未來

曹仕翰在軍中決定報考設計相關科系,父親當然不太情願,最終報名費竟然是鼓勵他閱讀的學長幫忙付的。「以前不太相信機緣這種事,但後來發現人生很多時候的重要轉折,可能都是某個貴人推你一把。」曹仕翰說,他到現在還與那位學長有聯絡。

而後曹仕翰在大學裡某堂課的期末作業,有些過度認真地拍了一部短片,並在老師引薦下,報名高雄電影節的競賽,竟意外拿到首獎,「那年評審甚至有李滄東你知道嗎?」至今回想他仍是覺得不可思議。頒獎典禮後,鄭文堂導演和他說:「你們的拍攝技術很爛。」他愣住,但鄭導接著說:「但劇本很好,你應該繼續拍。」

「其實在我成長過程裡,包含和家人相處,我很少有那種被肯定的感覺,所以這段話對我影響很大。」曹仕翰於是開始認真準備報考北藝大電影創作所,正式踏上影像創作之路。

曹仕翰說:「從小看美國電影,其實我很羨慕那種聖誕節、感恩節,全家人相處在一起的感覺,我們家很少有這種情景。爸媽表達的方式很內斂,大多是用唸的,聽起來像是責備,但要長大之後才會知道背後驅動他們這樣做的是什麼。」

2017年,曹仕翰的父親身體不適,他陪伴父親到醫院檢查後,發現是胃癌,回程路途上父子都沉默。「我們家到長庚醫院那段路有條小徑會經過圓山飯店,我爸小時候會帶我去那放風箏,幾十年後開過這條路,心情完全不同了。」兩個男人面臨生命巨大的節點,似乎都在等著彼此說什麼,直到快到家時,父親吐出的第一句話是:媽媽知道了會不會擔心?「我印象很深刻,我爸生了重病,但他腦子一直在想的仍是家人。」

不久後父親過世,而仕翰幾年後與妻子誕下兒子,也成為了父親角色。「我們六字尾七字頭的這一代,剛好承接了威權和民主。如果要比喻的話,有點像類比過渡到數位的陣痛期,所以我可以明白兩代之間的想法。但現在我希望我在面對我的孩子時,能盡量做到我童年時嚮往的家庭生活。」

如同書名《長鏡頭》,從前的衝突、不解和傷痕,隨著時間,似乎已不再滲著疼痛,而是化作理解生命的觀景窗,繼續紀錄生命如何向前。●

|

|

|

作者簡介:曹仕翰 |

長鏡頭

長鏡頭

Katie Kitamura的《

Katie Kitamura的《

少年István與母親住在匈牙利的住宅區,內向寡言的他無法打入同齡人的小圈圈,唯一的社交對象是隔壁跟母親年齡相仿的鄰居太太。隨著兩人漸漸發展出一段糾葛的祕密關係,他的生活迅速失控,最終釀成一場奪人性命的暴力意外。

少年István與母親住在匈牙利的住宅區,內向寡言的他無法打入同齡人的小圈圈,唯一的社交對象是隔壁跟母親年齡相仿的鄰居太太。隨著兩人漸漸發展出一段糾葛的祕密關係,他的生活迅速失控,最終釀成一場奪人性命的暴力意外。

書評》從神神鬼鬼的孩子到川婆書寫者:讀李昂《彼岸的川婆》

提起李昂,許多讀者腦海浮現的,是她筆下對性別政治的銳利剖析,以及面對歷史創傷時的深厚筆力。從《看得見的鬼》(2004)、《附身》(2011)到新作《彼岸的川婆》(2025),李昂完成了「靈異三部曲」,在其半世紀的書寫版圖上,有了一條從神鬼靈異,朝向宗教、文化與生命哲學探詢的書寫軌跡。

《彼岸的川婆》作為「靈異三部曲」終章,不僅是一次高度個人化的書寫實驗,也是一場與台灣歷史記憶共振、回應當代精神創傷的敘事實踐。

從創作歷程來看,《彼岸的川婆》顯出李昂對自己半世紀書寫的深刻回望。她在序言〈啊,仙群集聚的島嶼〉中提到:「寫這部小說正逢全球大疫情,三年的隔絕。」但全書回應的不僅是災難,更深入青春、情愛、母土與歷史根源的凝視,因此這部作品不只延續她的性別書寫,更標誌著她從現實政治走向靈性倫理的轉折與昇華。

故事主軸圍繞著一段愛情展開。「我」在晚宴中遇見雷遠,並受邀參觀他管理的「保種花園」。隨著感情逐漸升溫,植物的香氣、知識的交流與彼此的靠近,交織出一段特殊的情愫。此後,「我」向舊識、宮廟的通靈者請示愛情命運,也就此踏入靈異世界。其後雷遠猝逝,「我」的身份也從愛戀者轉變為失愛者,直至走上一條接引亡魂的川婆之路。

李昂一向擅長運用象徵語言與夢境般迴旋的結構,捕捉情感最細微的震動。《彼岸的川婆》延續、且深化這種敘事美學。全書以〈楔子〉、〈集一:保種花園〉、〈集二:El Formosa〉與〈終章:向洋之河〉,將我的情感旅程鋪展成一條追憶追索的敘事長河。人物、植物、神祇與幽魂,像音符般交織奏出一首屬於台灣文化潛意識的交響曲。

➤通往深層意義的隱秘之門

作為小說的開場,《彼岸的川婆》以〈楔子〉中的三篇短文揭開序幕,搭建出一座跨越生與死的敘事場域,也為讀者打開一扇通往深層寓意的隱秘之門。

在第一篇〈島嶼〉中,台灣不再只是地理名詞,而是神祇與幽魂流離之後的棲居之地,一座信仰與記憶漂泊交會的能量場。〈三途川〉則描繪了陰陽交界的灰色地帶,那裡盤旋著等待轉生的亡女與苦魂。而在〈川婆〉一章中,敘事者的雙重身分浮現:她既是愛情故事中,歷經愛戀與失落的「我」,也是一位肩負書寫與超渡使命的現代川婆。這樣的開場,為整部小說定下了獨特的基調:「我」的失落,不只是個人經驗,也映照著台灣歷史中那些無名幽魂與失語者的共同處境。

因此,〈楔子〉不僅是一段開場白,更像是一場設壇、引魂、指路的召喚儀式之前奏:用來指出整部小說的最根本問題:「我」是否能透過書寫,真正成為一位引魂者?

而這本川婆之書,又是否能為那些無名的亡靈,煮一碗湯、點一盞燈,照亮回家的路?

➤從慾望之園到靈魂的容器

李昂曾在《迷園》(1991)中,以女性身體為敘事軸心,鋪展出慾望、權力與文化意象交織的敘事之園。延續空間象徵的書寫策略,在《彼岸的川婆》(2025)中,她以「保種花園」作為開篇。但這座花園既非植物試驗地,也非賞景之所,而是如同設壇引魂的場域,是一片逸出文明規訓的「荒園」。

小說的每株植物不僅象徵物種存續,也成為承載記憶、情感與靈魂的容器,召喚那些被遺忘或壓抑的生命故事。如「我」與雷遠初識時,話題始於桌上的「田代氏鼠尾草」,這是曾在台灣失落百年的原生植物,象徵被遺忘與再度召喚的命運;雷遠之後贈送的「火炬薑/瓷玫瑰」,花語為「將記憶留在夏天」,暗示戀情如盛夏般短暫卻熾烈;而將軍溪口的草海桐與那株「不開花的花」南美朱槿,則預示愛情的無果,只剩朱槿蜜香停留記憶深處,曖昧而甘渴。

在這樣的背景下,「我」對愛的投入與未知,一步步牽引出通往神秘的敘事線索:向通靈者問卜愛情,自此踏入宮廟與靈異世界。通靈者揭示:雷遠屬陽世,而「我」卻是「在作下面的工作」,肩負引渡亡靈職責的靈媒。這預言不僅暗示戀情注定無法圓滿,也預示即將面對的試煉。

從這裡看,「保種花園」既是愛情的發生地,也是歷史記憶與身世追索的場域——雷遠身為政治受難者之後,其身分與花園中每株原生植物一樣,蘊藏著被掩埋、等待發現的故事。「保種」之意因此逐步延展為「保魂」:這不再只是保存植物基因的行動,而是愛情與歷史交織的精神實踐,是此岸與彼岸間的一座橋。

而橋的召喚,其實早在「我」的生命中悄然現身:小說第一集篇末,「我」回憶起童年家中供奉的觀音像,那尊神像裸露在外的赤腳,不受拘束的模樣令不愛穿襪的「我」格外感到親切──那雙彷彿隨時能踏出蓮花座行走的腳,不正啟示著神性就存在於人世的行走之中?

多年以後,當這赤腳意象再次浮現,也預示「我」終將迎向的課題與所走的路。

➤調配川婆ㄟ湯:從記憶敘事到身份轉化

「我」原本滿心期盼與雷遠的愛情結果,卻收到他猝死的噩耗。命運的不測,將「我」推入失愛之痛,陷入惶惶失魂的怔忡中。但若「保種花園」正是觀音赤腳行走之地,「我」該如何重返這方幻滅之園,化解愛而不得的倒懸之苦?「保種」如何可能?

從這裡看,雷遠猝死的那一刻,正是「我」墜入三途川,成為必須被引渡的「亡魂女」的轉折點。而觀音的現身,不正啟示著重新安魂的必要?於是,李昂在〈第二集:El Formosa〉中擴張書寫邊界,鋪展出「我」從亡魂女蛻變為川婆的試煉之路。這場轉化,不僅帶來敘事上的挑戰,也展現了她半世紀創作的筆力與深度。

本集中,李昂以植物、氣味與問卜儀式,編織出召喚記憶的感官之網:植物(老虎心、仙草、漏蘆)、氣味(香草、蜂蜜)、體液(淚與淫水)、宗教儀式(川婆湯、誦咒、紅燈籠),讓「我」得以一再重返與雷遠相處的時光,拾回被無情截斷的記憶──即使也常讓「我」深陷三途川的哀痛之中。

然而,隨著淚水的一次次洗滌,喪痛也逐漸成為引魂的媒介。「我」重新獲得觀看世情的眼睛,看見過去未曾留意的相處細節,也坦然面對兩人之間無可改變的身份差異與情慾認同落差——那是愛情注定無法抵達的命運終點。

在這段蛻變歷程中,最具詩性與倫理張力的,是川婆湯的調製。這碗湯不只是轉化儀式的藥引,更是一套情感轉化機制:從甜度選擇(全糖、半糖、減糖)到草本基底,每一匙都對應愛情的相遇、別離與傷痛。小說在此提出深刻洞見:

川婆湯欲引渡的,正是亡魂女緊抱不放的,如仙草蜜般,無法再擁有的愛與執著。

小說的敘事也隨之推進,顯得更有深度:失愛不是終點,而是靈職之路的開端。「我」從煮湯、召魂,到命名與拆名,一步步踏上成為川婆的旅程。正如篇名層層遞進,展現出後設書寫的視角與意識:「幻樹鏡花」、「幻樹鏡花之煙霞」、「了音空花」、「了印空花之水印」……。

此中,「接引」一詞也被注入了更深的文化意涵:不只是靈魂的超度,也是一種記憶的召喚與轉化,讓那些失語的記憶、歷史的斷裂,讓被遺忘的,得以再次命名與安置。

而誰最能調配川婆湯?觀音的再次現身,耐人尋味:從貼地的赤腳,到額頭裂開顯現阿彌陀佛的神話圖像──如此由痛而生、由裂而成的畫面,已是答案。這個「裂」,不是毀壞,而是通往根源的入口,召喚著「我」對失愛與苦難的更高也更深層回應,如河流奔向海洋的生生不息。

➤如河向海的生命之書

在「接引即記憶的轉化、寫作就是召魂」的敘事策略上,如〈第三集:向洋之河〉所示,故事推向最終的河流與歸途。

猶如川婆ㄟ湯的前奏,〈荒天寂地〉以總舖師調製的五行飲品開場,將色彩、五臟與五行對應為一場味覺儀式,替亡靈與仍在執念中的人,開啟通往遺忘之路。

而在跨性別通靈者妖西的儀式中,則出現神明退位、靈力失控與性別錯置等紛亂現象,隱隱道出:人,作為神的出口,其實從未與神真正和諧。一如「流浪神明」宮廟,那些被棄置的神像背後,總映照著一位尚未被滿足的凡人。

但川婆的職責,不正是為這樣的無人引渡、無處可去的靈魂,重新點燈設路,重新接引?

小說中的空間隱喻也在此達到高峰。〈荒天寂地之繫日〉一節標示出保種花園、流浪神明宮廟與鹿港三地等距排列,這樣的對位,正是以自然(根系)、神靈(信仰)、個體(鄉土情感)三條軸線,勾勒出一幅既傷感又神聖的台灣精神地圖。

在這張地圖深處,生長於焚毀後亂葬崗的原生植物「台灣漏蘆」,象徵歷史殘骸中的記憶倖存。這株「根深」植物不以花爭艷,而以地下生命頑強延續,訴說著雷遠母親、政治受難者、孤墳女鬼等無聲故事。「漏蘆」遂成為重生的密碼;亂葬崗則是地靈與記憶共棲之處;而書寫,便是在這片死亡廢墟中,寫出生命。

小說尾聲,隨著雷遠身世的揭示,也是我放下執著的釋懷之時,此刻正值三年疫情將盡,通靈者決定將三尊來自對岸、被遺棄的神像,以「遊地河」儀式送回。此時的川婆湯,不只是安魂之飲,更是一碗愛情、歷史、文化與政治交會的湯,如河之歸海,引人返根的回家之路。

➤從神神鬼鬼的孩子到書寫的川婆

李昂在後記中指出,她將《看得見的鬼》、《附身》與《彼岸的川婆》命名為「靈異寫實」三部曲,是為了標誌自身從佛洛伊德式夢境解析,轉向靈魂召喚的創作意圖與書寫突圍。從這裡來看,「靈異寫實」不僅是一種文學分類,更是一種自我回望與創作定位的宣言。

我以為,可以將李昂的「靈異寫實」視為一條書寫轉化之路:從現實走入靈異,再由靈異深入那片尚未命名的現實。正如她在小說首尾所述,十六歲時首次發表的〈花季〉,源自「一次真實的買花經驗」。多年後,這段記憶被一位男子(即《彼岸的川婆》中的雷遠)更正為:「那不是花,是樹」,後來知道是一株帶毒卻能淨化的「福祿桐」。

從花到樹,這個轉折,為她的書寫打開了更深一層的地下根系。李昂的創作,早已脫離浪漫花季,成為一株根深、能感知毒性、持續療癒的生命系統。

因此,作為「靈異寫實」的終章,《彼岸的川婆》不只是誌怪傳奇,更是書寫者調合植物、記憶與愛戀喪痛的川婆之湯,一種極具女性性靈色彩的書寫路徑,。它不是魔幻寫實的本土化,而是一種根植於台灣信仰與潛歷史意識的敘事實踐。李昂筆下的靈異,不為奇觀,而是從日常裂縫中,對那些尚未被說出、需要被聽見的故事,一次次來自存在深處的召喚與更深刻的回應。

我還記得讀到〈終章:向洋之河〉時,被那一幕無人提燈、卻自行向前的身影深深打動。我能感覺到其中的孤獨,也可體會到那份圓滿——除了為他人提燈照路,對書寫者而言,那書寫行動的本身,不也正是引渡自己的三途川、保種花園,或紅燈籠?

回頭看,這不正是一段,從「我從小就是一個神神鬼鬼的孩子」,走向「書寫的川婆」的旅程?

李昂以五十年的寫作告訴我們:只要慾望不滅,那條發光的語言之流便會奔騰不息,如河入海,最終流向記憶中那段最美好、最無憂的時光。●

作者:李昂

出版:九歌出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:李昂

台灣鹿港人,中國文化大學哲學系畢業,美國奧勒岡大學戲劇碩士,曾任教文化大學多年。

曾獲諾貝爾文學獎的日本作家大江健三郎盛讚李昂是他心目中「二十世紀末到二十一世紀初最重要的兩位(華人)女作家之一。」

作品面相廣遠,涵蓋性別、國族、政治、飲食以及神靈鬼怪。被譽為華人女性主義先驅。

無論探索的是飲食男女,性暴力,女性情慾,生死輪迴,或者政治壓迫,歷史記憶,創傷,和演變,總是不斷地勇敢創新突破。

專注寫台灣人的故事反映出普遍的人性與價值,在世界文壇上佔一席獨特位置。作品在國際間受到好評,曾由美國《紐約時報》、日本《讀賣新聞》、法國《世界報》等等評介。

小說《殺夫》有美、英、法、德、日、荷蘭、瑞典、義大利、西班牙、加泰隆尼亞、捷克、波蘭、韓國、塞爾維亞、阿拉伯文在科威特十五國版本。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量